核心素养视角下高中物理单元教学设计与实施

2022-08-01谈马平

文∣谈马平

《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》颁布以来,物理教学的逻辑起点变为物理学科核心素养的落实。核心素养的落地成为每一个物理教师亟须思考、实践的问题。华东师范大学崔允漷教授认为,学科核心素养呼唤单元教学,单元教学是实现学科核心素养目标的必由之路。[1]逆向教学设计是一种典型的单元教学设计思路,是实现教、学、评一致的必要路径。因此,在物理课堂中实施以逆向教学设计为架构的单元教学,不打折扣地实施,是物理学科核心素养真正落地的重要途径。

一、单元教学

单元教学作为一种教学法,具有长程意识,体现学习的进阶性。例如在培养学生用物理观念认识、解释自然界的过程中,观念的形成不能一蹴而就,是在体验生活、设计完成物理实验、感悟科学思维过程中一点点形成的。这个形成过程可能是一年,可能是三年,也可能是十几年。单元教学目标要以深入分析学生学情为基础,以物理课程标准、物理学科核心素养为逻辑起点,以促进学生思维发展为宗旨。教学目标要细化课程标准,充分挖掘物理学科的育人价值,培养物理学科方法、科学思维方法、物理思想、科学态度与精神,落实学科核心素养,培养学生高阶思维能力。单元设计要考查学生在真实情境中分析问题、解决问题的能力。学生是否习得知识、掌握方法、提高能力、获得素养,关键要看在面对复杂的、不确定的真实情境时是否能够调动自己脑海中的观念、思维、技能、知识来解决问题。单元教学要实现教、学、评一致,只有教、学、评一致,才能考查出教师教的有效性、学生学的有效性,才能真正培养学生物理学科核心素养,发展学生的高阶思维能力。

单元教学主题是知识结构、学科思想方法的聚合器,是培养学生高阶思维能力的载体。单元主题的确定影响着学生的学习兴趣、素养目标。确定单元主题的方法有很多种,可以以大概念作为主题,也可以直接采用教科书单元主题,或是多版本教材整合后形成核心目标作为主题。单元教学中的上位概念学习要体现引领性、示范性,同位概念抽象概括时要体现思维一致性;下位概念的学习要提供先行组织者,与大概念之间体现联结性、包涵性。课程标准注重教学的情境创设,单元教学应该选取一个典型的、可拓展的情境作为单元核心情境,这个情境可以在不同章节内容讲授中使用,体现思维进阶的一致性,也可以作为单元学习总结、学习评价的素材。

二、物理教材“机械能守恒定律”分析

“机械能守恒定律”是高中物理必修力学部分的最后一章,是在牛顿第三定律基础之上,用“能量”这一全新的视角更加深入地研究机械运动与相互作用的关系,是力学三大主线之一,是形成学生系统观念中关键的一环。人教版2019年版物理教材这一章的编写传承并整合了2004年版物理教材的知识内容,沿袭了“重力势能”“动能与动能定理”“机械能守恒定律”“实验:验证机械能守恒定律”三节,将功与功率整合成一节,并删除了“追寻守恒量”“探究弹性势能的表达式”“实验:探究功与速度变化的关系”“能量守恒定律与能源”四节。这样处理简洁明了、紧凑合理,学生易形成知识结构,但是在知识深度理解上不足,后续的功能关系学习会存在一定的障碍。

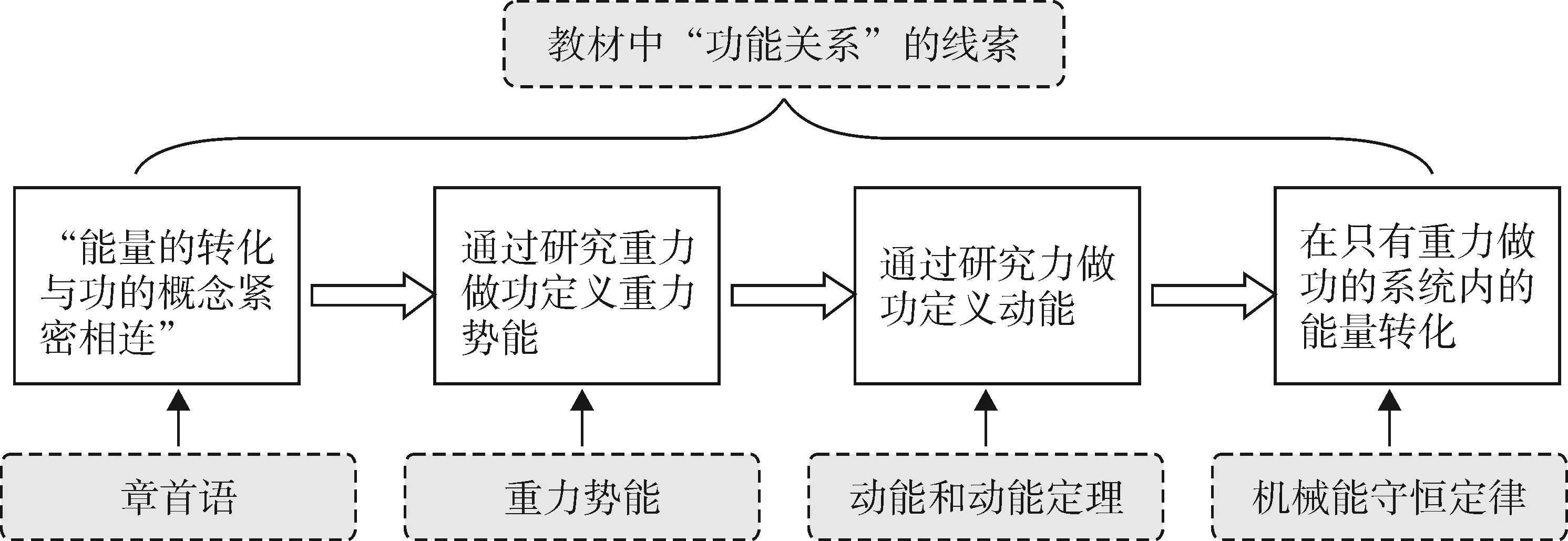

人教版2019年版物理教材沿用了2004年版的一贯思想,即通过做功来研究能量变化,能量观念的形成不是一蹴而就的,是需要逐步渗透、大量积累的。2019年版教材帮助学生形成能量观的思路是,围绕功能关系这一基本线索(如图1),逐步建立“可以通过做功的多少,定量地研究能量及其相互转化”的观念,进而理解机械能守恒定律。如果将这一章内容作为单元教学,教师可以从整体上把握、设计,形成初步的能量观、守恒观,培养分析与综合、抽象与概括、演绎推理、极限方法等科学思维,在生活、生产的具体应用过程中形成科学态度与责任。

图1 教材中“功能关系”线索

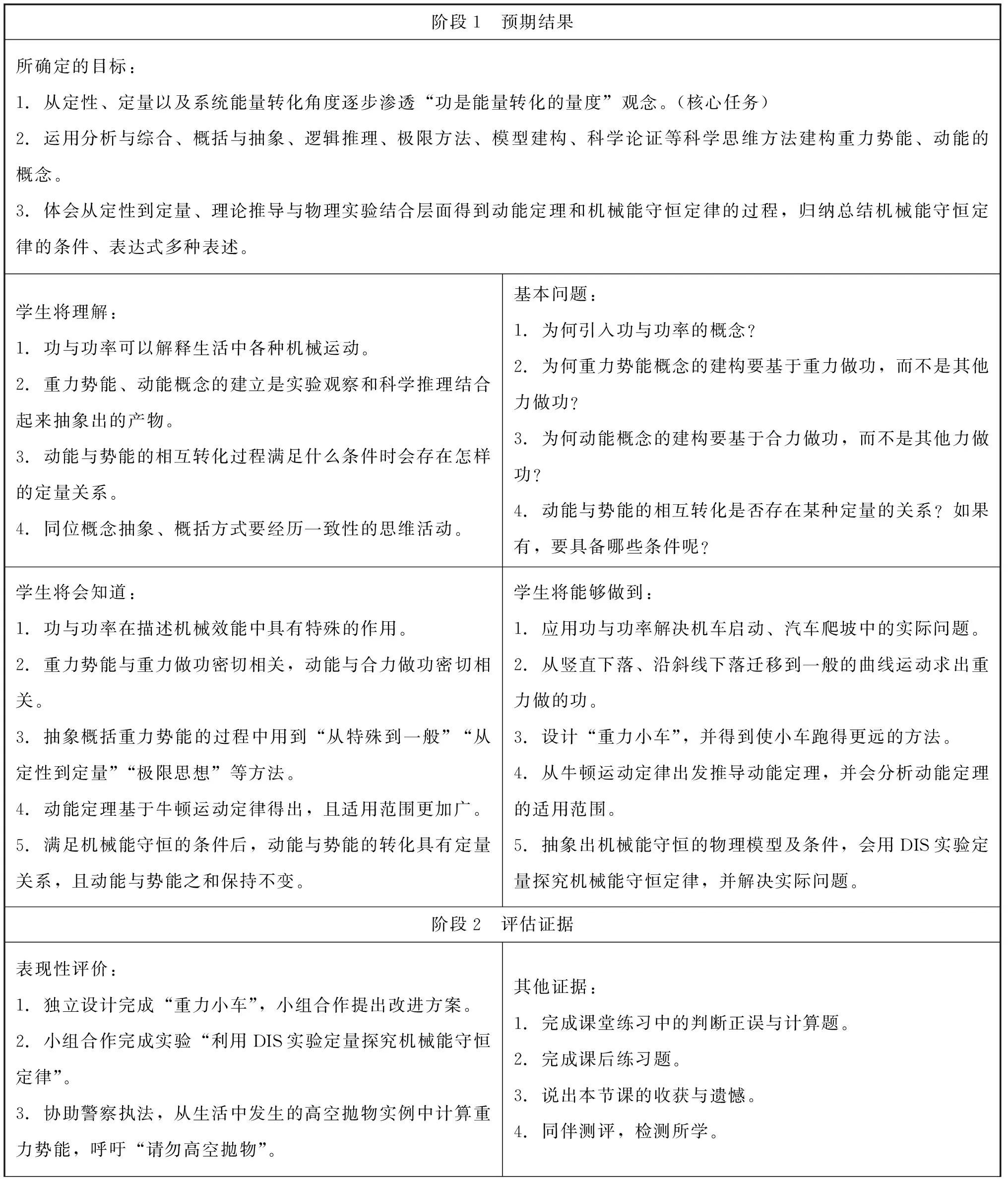

三、“机械能守恒定律”单元逆向教学设计

《追求理解的教学设计》一书中提出了 “逆向教学设计”的理念。“逆向教学设计”强调“以终为始”,进行结果导向的教学模式。它分为“确定预期结果”“确定合适的评估证据”“设计学习体验和教学”三个阶段,旨在从目标出发,评价先行,活动实现,促进教学、评价、活动一致化,强调学生对知识的深度理解。一节有效教学的课堂必须是经过深入设计的课堂,其有效性取决于教学设计是否合乎知识内在逻辑、教学逻辑、学生认知逻辑。激发学生学习物理的兴趣和动机,实现物理学科育人价值,是物理课堂永恒的追求。表1是基于UbD逆向设计模板对人教版“机械能守恒定律”一章进行的教学设计。

表1 基于UbD逆向设计模板的“机械能守恒定律”单元教学设计

(续表)

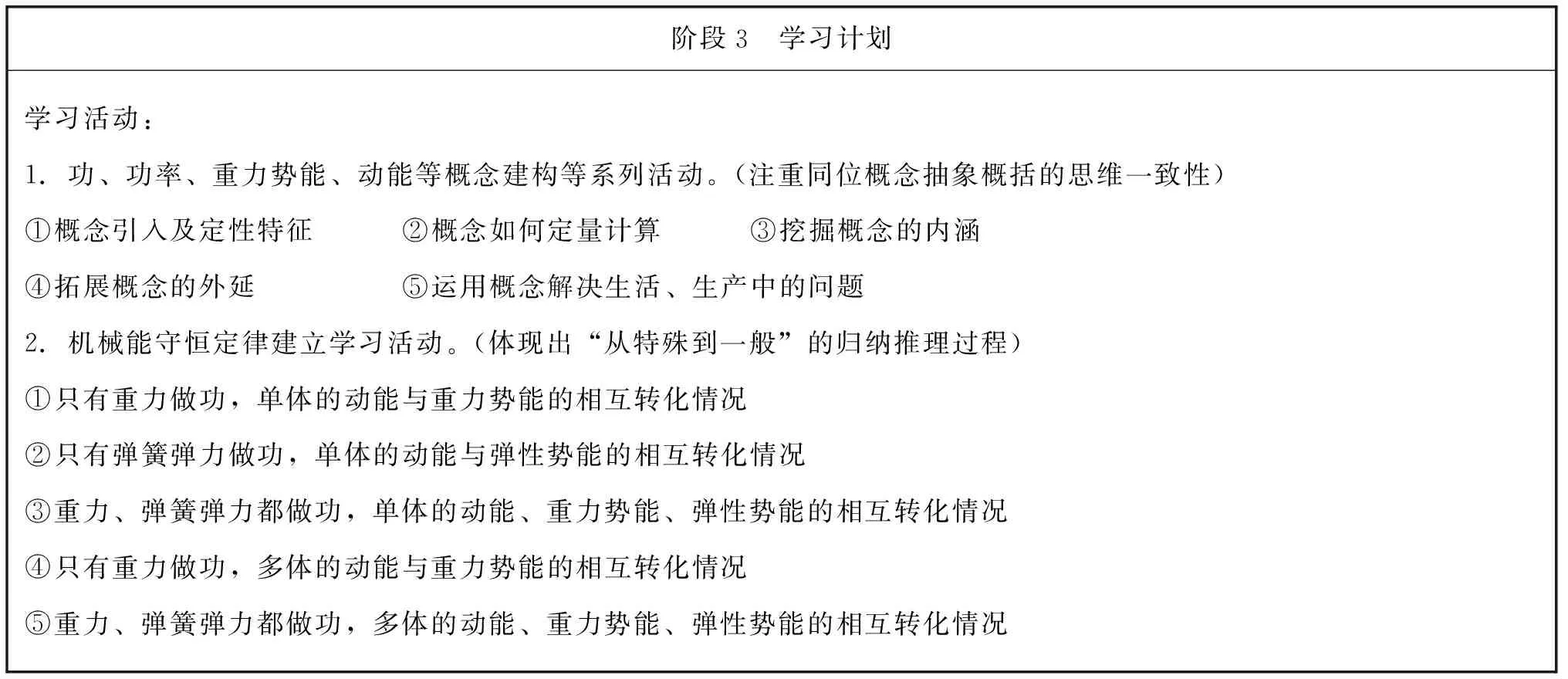

四、“机械能守恒定律”单元学习评价设计

学生学的效果,需要有一定的评价来体现,评价任务的设计是检验教师的教、学生的学有效性的载体。课标倡导在情境中发现问题,在问题解决中发现新情境,促进知识、能力双重迁移。所以,笔者设计了基于“目标+关键问题+情境+评价”的学习评价(见表2),将评价任务嵌入教学过程,促进教、学、评一致化。

表2 基于“目标+关键问题+情境+评价”的学习评价设计

五、具体章节逆向教学实施——以“重力势能”为例

(一)情境创设,引发探究,定性得出重力势能的特征

学习的目标是促进学生高阶思维能力的发展,这种发展是从量变到质变、从直观到抽象的过程;所以,教学的起点应该是创设合乎学生认知水平的、激发学习兴趣的情境。情境是引发探究的“导火索”,引发教师的教和学生的学。

情境:观看雪崩视频,思考能量从哪里来?

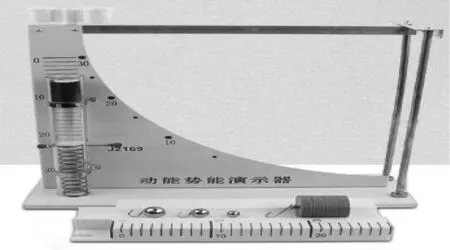

体验活动1:用“动能势能演示仪”,如图2所示,可以定性、直观地反应出重力势能大小的影响因素。实验时,高度不变,改变质量(钢球与玻璃球),观察小球下落后将圆筒打入玻璃管的深度;让学生操作、观察、分析、论证实验,教师引导补充。

图2 动能势能演示器

体验活动2:将同一钢球从不同高度释放,观察圆筒打入玻璃管的深度。

以生活中常见的、能引起学生学习兴趣的情境出发,回忆已有知识与经验,逐步论证,回到主题;再借助物理直观实验,抽丝剥茧,总结出结论。该过程符合物理学科逻辑、学生认知逻辑,有助于促进其学习的同化、顺应过程。

(二)师生互动,运用极限方法探究重力做功的特点

教学是教师、学生、教材与学习环境之间的交互活动,在互动中进行知识的学习、问题的解决、思维的形成。其中教师工作的中心在于“倾听”

“串联”“反刍”[2]。在突破教学难点的过程中,教师应利用生生互动综合不同观点,让学生在讲台展示、表达交流。学生暴露错误后,教师再引导、倾听、鼓励他们,会收到意想不到的效果。

【教学过程】

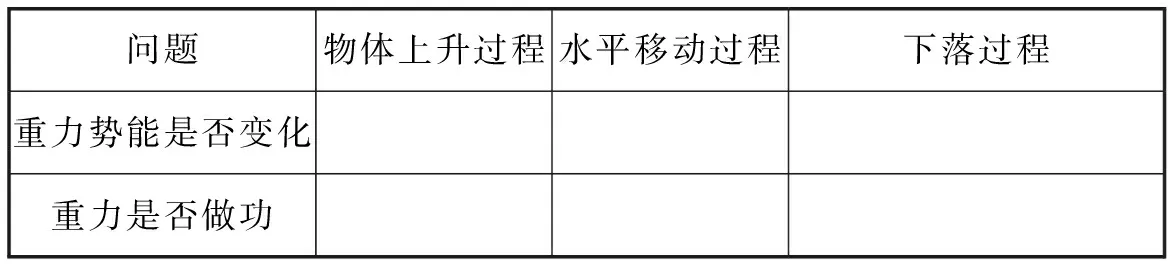

教师出示问题1:分析下面实例中物体的重力势能变化情况和重力做功情况。学生填写表3。

表3 实例分析

结论:重力势能的变化总是伴随着重力做功。想要定量研究重力势能,就要先研究重力做功。

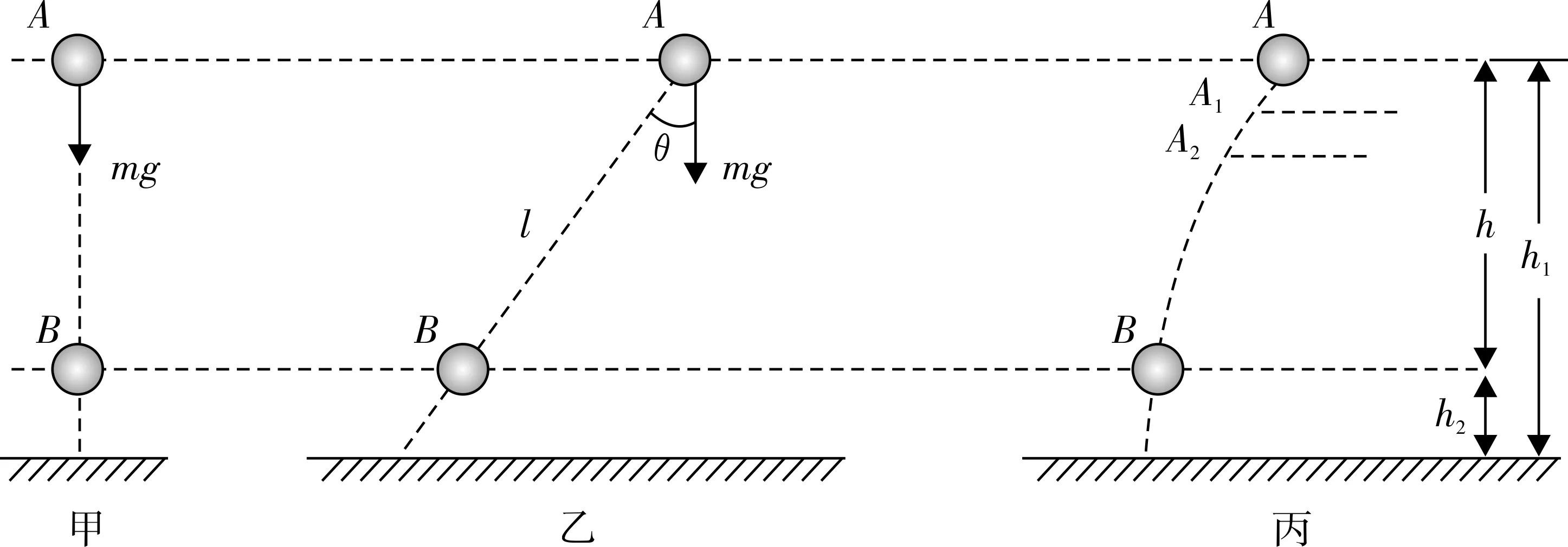

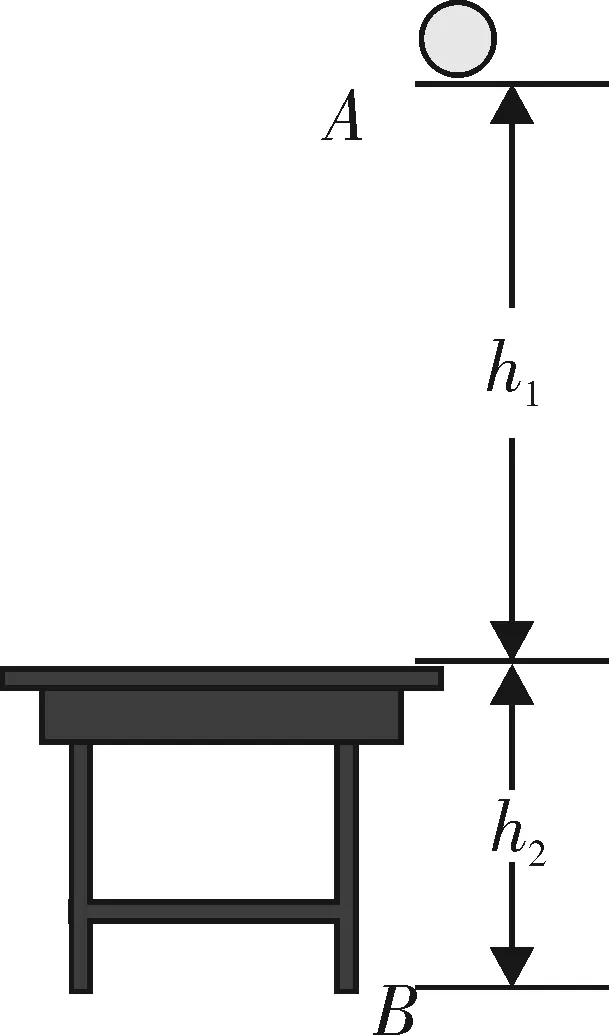

教师出示问题2:小球沿不同路径从高度为h1的起点A下降到高度为h2的终点B,求甲、乙、丙三种情况下重力做的功。学生对图3中的情况做分析。

图3 小球重力做功

教师出示问题3:如何求“小球从高度为h1的起点A沿一般路径下落到高度为h2的终点B,重力做的功”呢?让学生进一步拓展。

极限方法的运用把整个路径分割成许多段间隔很小的过程,由于间隔很小,每小段可以近似看作一段倾斜的直线,然后求出每小段倾斜直线过程中重力做的功,由于功是标量,所以全段重力做的功等于各小段重力做功的代数和,进而解决问题。最终求得,小球从高度为h1的起点A沿一般路径下落到高度为h2的终点B,重力做的功还是等于(mgh1-mgh2)。重力做功只跟它的起点和终点的位置有关,而跟物体运动的路径无关,重力做功的大小等于物体重力和初位置高度的乘积mgh1与末位置高度的乘积mgh2两者的差。

极限方法的运用是本节课的难点,突破过程中要多进行师生互动、生生互动,暴露出学生认知障碍,层层推进,让学生多表达、交流,培养他们运用物理语言表达的能力、合作能力,做到逻辑链条完整。

(三)推理论证,抽象概括,探寻重力势能的表达式

科学推理与科学论证是物理学科核心素养的重要组成部分,也是概念建构、规律建立过程中不可缺少的一部分。抓住推理论证的契机,不遗余力地进行挖掘、延伸,就能得到抽象概念的定量表达式。

前面我们得到重力做功只跟它的起点和终点的位置有关,而跟物体运动的路径无关,重力做功的大小等于物体重力和初位置高度的乘积mgh1与末位置高度的乘积mgh2两者的差,即WG=mgh1-mgh2。由此可知,mgh是一个很特殊的物理量。特殊在“既与重力做功有关,还满足重力势能的特征”。所以可抽象出重力势能的表达式Ep=mgh。进而完善概念的定义、表达式、单位、标量等。

推理论证、概括抽象、得出重力势能的表达式是本节内容最锻炼思维的环节,是探寻到“宝藏”的最后一步。这一步不要着急,步步为营,进行深度思考、批判性思考,教学会收到意想不到的效果。

(四)回归生活,挖掘重力势能的内涵,培养科学态度

教师从实际问题出发,帮助学生建构物理概念、规律体系,再回归生活,用物理视角解释自然,解释生活现象,最终上升到社会责任,培养学生科学价值观。这无疑是落实物理学科育人价值的重要路径。

教师给学生出示实际问题:若一个鸡蛋置于七楼窗台上,试估算相对七楼地面与相对楼外地面,鸡蛋的重力势能是多少?

一个高处的物体具有重力势能,静止时平淡无奇,如果给以条件,让重力势能释放出来,可能会对其下方的物体造成毁灭性打击。教学中播放高空抛物视频,警醒学生不要高空抛物。教师同时告诉学生:2021年3月1日,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》生效,“高空抛物”正式入刑。

由生活中的实际问题解决,既得出重力势能的性质,又能延伸出社会问题,让学生从生活、物理、社会三方面理解高空抛物,是培养科学态度与价值观的好素材。

(五)拓展延伸,探究重力做功与重力势能变化的关系

学生初步形成某个概念后,应该要解决实际问题来巩固。在解决问题过程中,把握概念的内涵,才能深度理解概念。教师应该选取生活中常见的问题情境带领学生进行科学探究,延伸到相关情境,进行学习正向迁移。

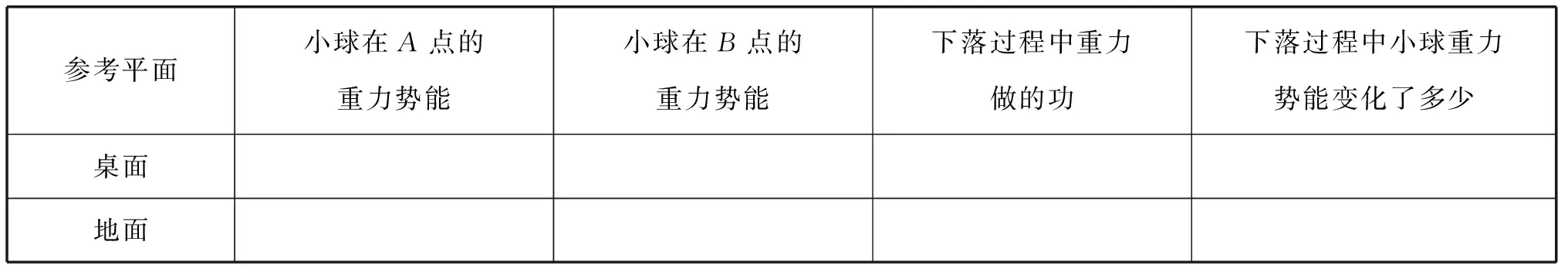

新情境:如图4所示,质量1.0 kg的小球,从桌面以h1=2.0 m的A点落到地面的B点,桌面高h2=1.0 m。请按要求填写表4(g=10 m/s2)。

表4 情境分析表

图4 示意图

通过一个新情境,进行概念的深化、应用,既能巩固、拓展所学,又能在新的问题解决中检验能力的习得,进行有效迁移。

(六)学以致用,动手设计,完成实操任务

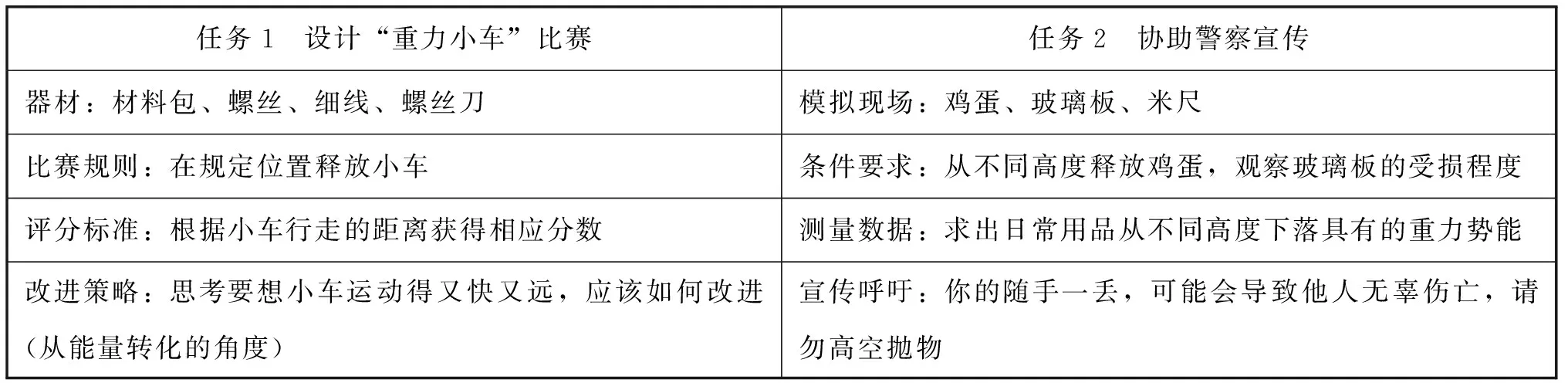

实操任务是逆向教学设计异于其他教学设计的核心部分,旨在完成具体任务,在任务完成中检验学生是否真正理解、习得。教师双重评价学生学习效果,培养学生模型建构、问题解决、动手能力等核心素养。本节课设计了以下实操任务,如表5所示。

表5 实操任务

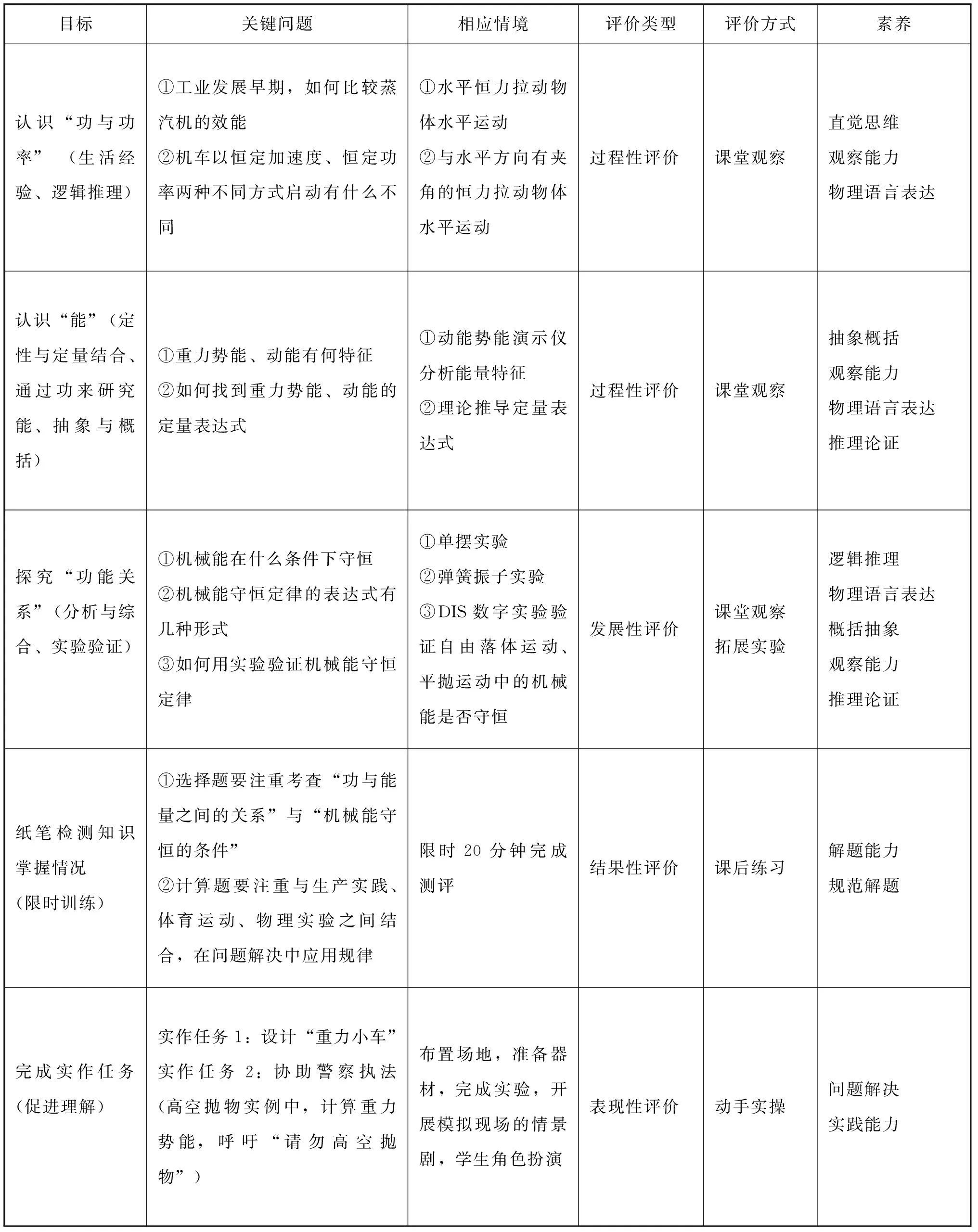

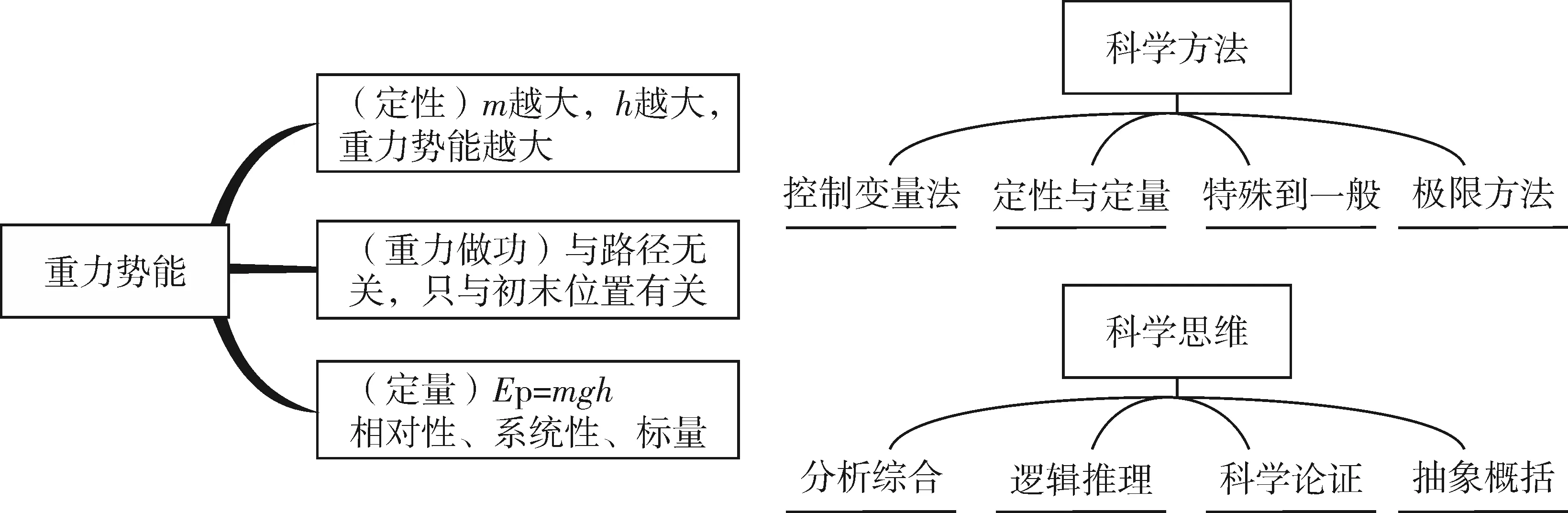

(七)融入物理学科核心素养的板书设计

板书是学生通过视觉理解知识结构的重要渠道,有利于直观看见概念的形成主线,让学生巩固所学知识。物理教育已经进入“物理学科核心素养”时代,如何将学科核心素养融入板书是需要每位物理教育工作者探索的事情。核心素养的培育,要从全方位进行,从教师理念、教学语言、教学设计、教学板书等环节开展,显性化物理学科核心素养。笔者也进行了积极探索,将传统的以“知识发展”为主的板书拓展为“知识发展线、科学方法线、科学思维线”三线合一的板书。三条线可以以三个模块独立延展,教学过程中可以同时进行,也可以将三个模块整合同时进行。图5为“重力势能”板书设计,旨在落实物理学科核心素养,逐渐在教学中显性核心素养。

图5 板书设计

在物理教学中以单元为单位开展逆向教学设计,设置实作任务,促进深度理解,并在章节教学中实施,促进教、学、评一致;从教学设计、教学过程、课堂任务、板书设计各个方面落实物理学科核心素养,使其真正落地。