小学数学“小”“跨”“超”单元整体教学模式的初探与反思

2022-08-01郑权熙

文∣郑权熙

《教育部2022年工作要点》强调,继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重,且应进一步提高课堂教学水平。在此背景下,除优化作业设计减负外,改变以课时为单位的割裂式教学模式,化单元为教学基本单位实施单元整体教学,也是一种方法。从教师备课、上课的模式进行变革,减负提质、促进“双减”政策有效落地。

一线教师在教学实践中往往不缺乏对单元备课、教学的探索,但仅是浅尝辄止,匆匆阅读教师用书,浏览单元教学内容、目标等信息后,就回到实际课堂,又以课时为单位进行教学设计。目前备课存在思考片面、模式系统化缺失等弊病。笔者所在课题小组通过亲身实践,展开了一系列有关单元整体教学的初步探索,力图通过教学实践明晰单元整体教学的优势以及实践中的难点,为建立可操作的相对稳定的教学模式提供实证依据和实践经验。

一、单元整体教学模式的实践与探索

笔者认为单元有大小之分,小单元指教材中划分的固有单元,大单元不局限于教材中的固有单元,而是指以系统论作为基础的教材中“内在相关”的知识。在实践中,依据单元涵盖内容、模式实施的主要目标不同,在此分类的基础上,将大单元教学模式细分为“跨单元”和“超单元”两种教学模式。跨单元指同册教材中能建立起直接关联的多个单元,超单元指整个学段中包含一系列关联知识点的集合,集合中的元素具有学习顺序前后的逻辑关系。“小”“跨”“超”三种单元教学模式皆有其特色与存在的意义。

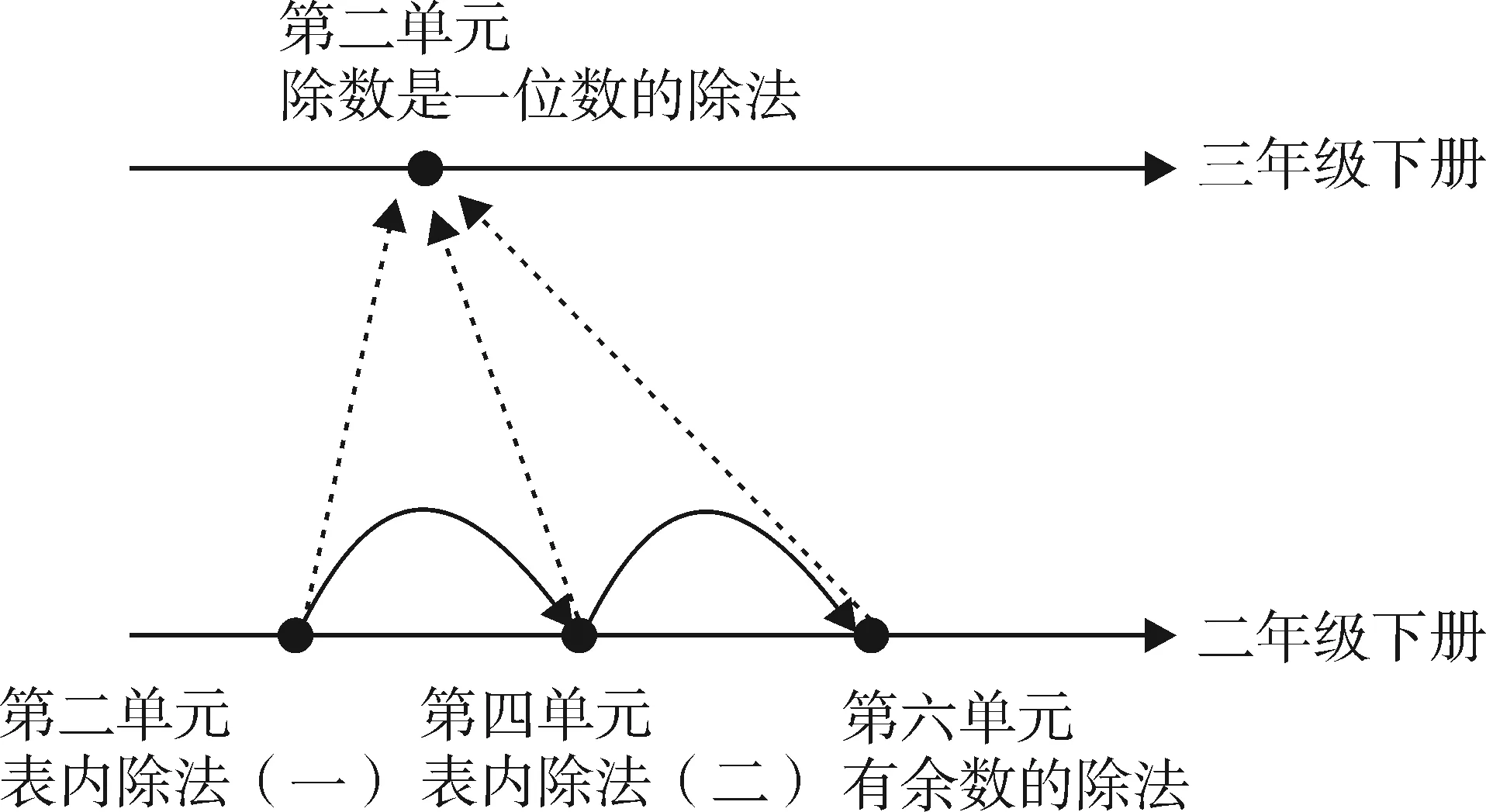

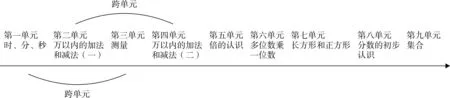

以“整数除法”的知识为例,展示以上三种单元整体教学模式在实践中可操作的形式及其相互之间的关系,见图1。

图1 三类单元整体教学模式的关系注:●表示小单元教学模式,实曲线表示跨单元教学模式,直虚线表示超单元教学模式。

(一)小单元教学模式:重组传统单元内部课时编排体系

传统单元内部课时体系的重组需要教师以学生认识发展层级为基础确定课时的关系[1]。通过合理修订学习序列、调整知识点的呈现顺序,在该扎根的地方使劲扎,在该生长的地方放手长,在该修剪的地方精心修,将涵盖新授课、练习讲评课、整理复习课的传统教学模式重组为包括扎根课、生长课、修剪课的生长型教学模式,力求分清主次、突出重点,避免平均发力的情况出现,让根的深扎带动叶的生长。

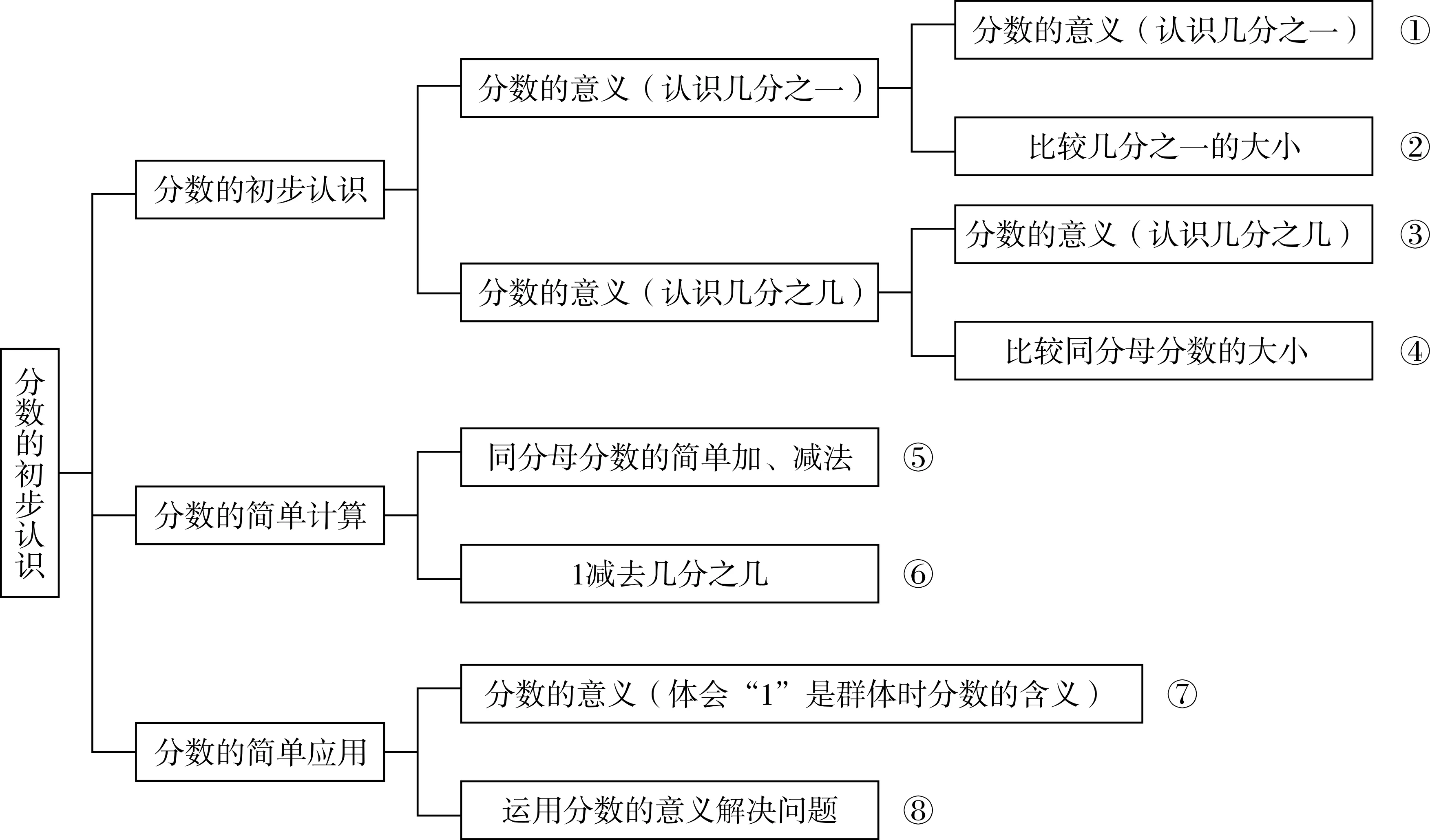

以人教版小学数学三年级下册“分数的初步认识”为例。

图2中,传统编排体系按照认识、计算、应用的逻辑进行教学编排,符合学生认知规律,教师研读教材后依据本单元知识结构的特点进行重组。

图2 传统课时编排体系

“分数的意义”是所有知识的本源。如表1,本单元的知识点,皆以其作基础,依据此,教师将三节“分数的意义”按顺序设定为扎根课,重点学习;其余知识点设定为生长课,放手让学生自主探索。

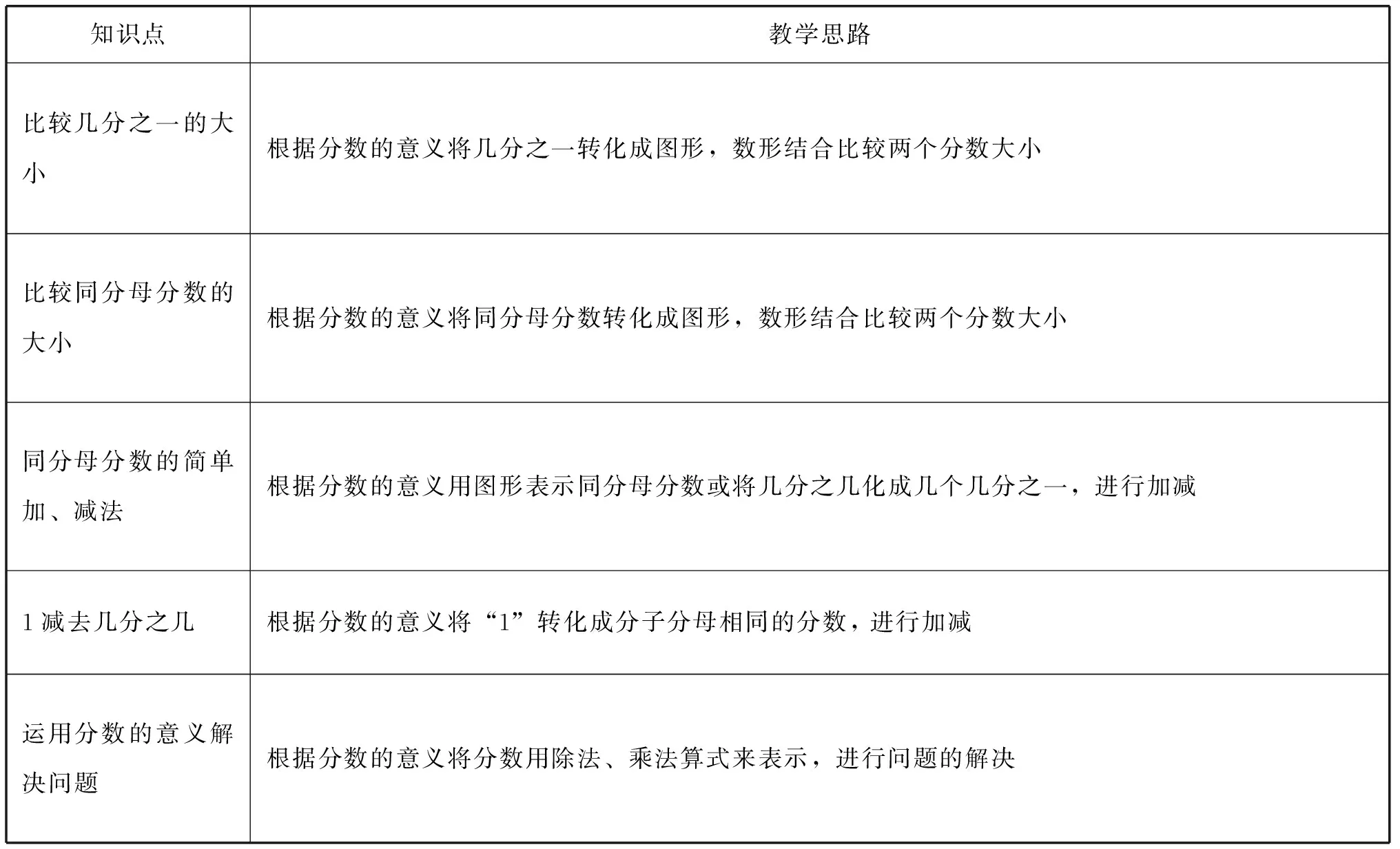

表1 “分数的初步认识”中的知识点与教学思路

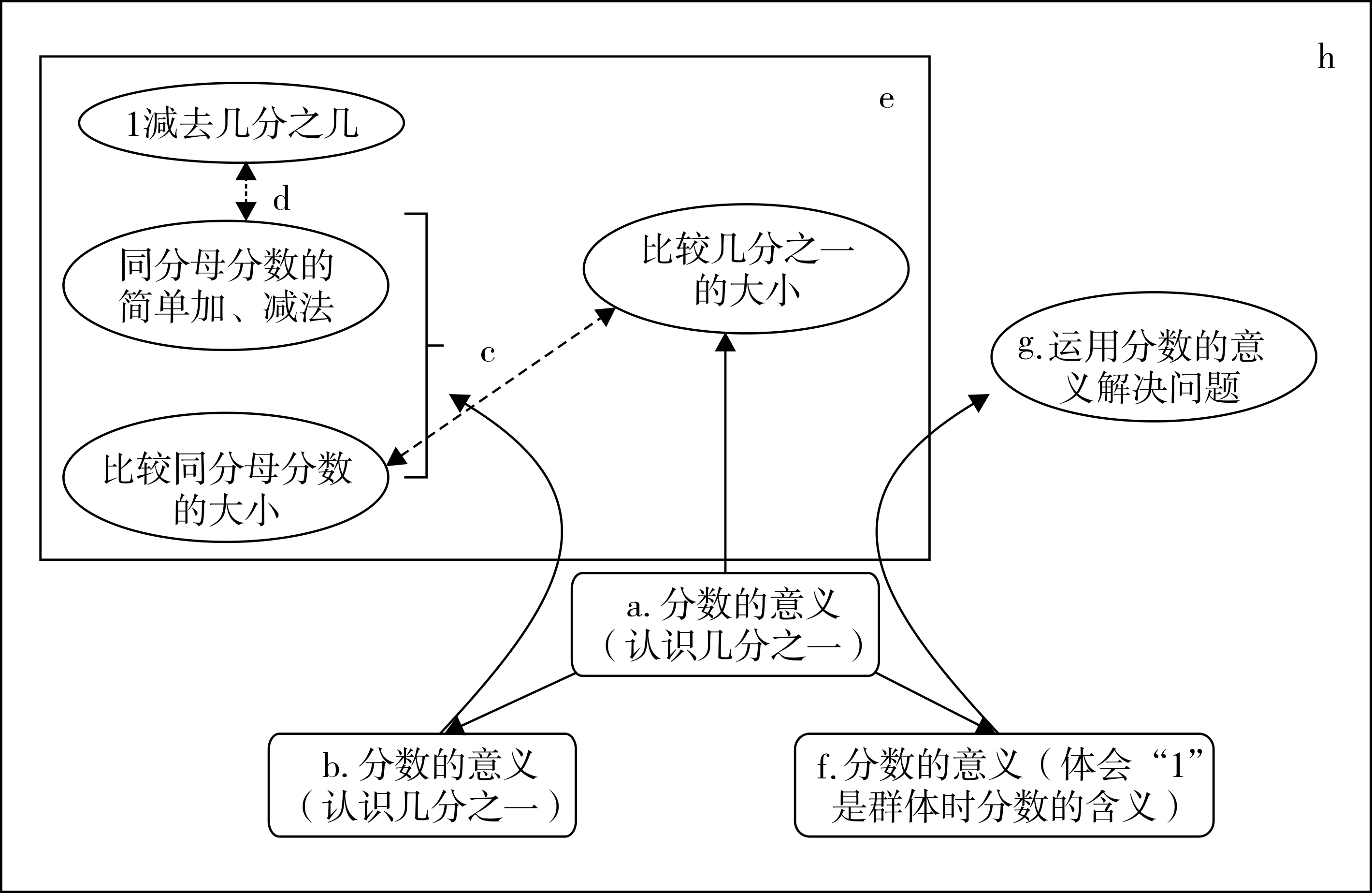

在实践中,单独学习“几分之一大小比较”和“同分母大小的比较”时,学生能快速掌握判断技巧,但两者综合运用时却出现明显的混淆;且“几分之一大小的比较”知识点少,单独用一课时教学会使得教学结构松散,但若与前两课例“认识几分之一”一同教学,则又使得一节课过于冗杂,出现“广而浅”的问题。因此,如图3将两课例统整为一课时,在有效解决课时分配难的同时,聚焦难点、混淆点,集中对比解决。

图3 生长型课时编排体系注:a、b、f为扎根课,c、d、g为生长课,e、h为修剪课,双向虚线将两块内容合并为一节课,单向实线为知识生长顺序。

分数的抽象特性和学生思维发展的特点决定了数形结合是本单元知识生长的重要方法。在分数比较和计算的教学中需重点感受、运用数形结合的方法。在其生长课后,应设置一节修剪课,帮助学生梳理方法、总结知识,以方法为线索,构建互通互联的知识网络,在脑中形成稳固的图式。

(二)跨单元教学模式:重组传统教材内部单元编排体系

传统教材内部单元体系的重组应聚焦同册教材内强关联的单元。之所以强调跨单元教学必须是同册次内容,其根本原因在于在同册次知识的学习过程中,学生的认识规律和年龄特点与学习内容相符合,改变单元次序并不会带来认知的困难。

跨单元即跨过一些弱关联的单元,将强关联的两个或多个单元放置于时间上相邻的次序进行教学。在单元学习完毕后,趁热打铁学习强关联的单元能帮助学生有效迁移前阶段的知识、方法到相似的内容上,提高学习效率的同时在单元与单元之间建立网络,感受到数学知识的整体性,数学学习的连贯性。

以人教版小学数学三年级上册的单元编排为例。

如图4所示,将四个单元调整为相邻次序,第一单元和第三单元、第二单元和第四单元两两重组进行教学。在内容上,第二单元是第四单元的基础,第四单元又是第二单元在“整数的计算”这一模块的直接延续;“时、分、秒”和“测量”同属于“量的认识”。在方法上,量的认识的学习包含以下三个重点步骤:单位表象的建立、与其他单位的换算、与生活的联系,将时间单位、长度单位、质量单位的学习跨单元重组,加以教师在不同知识的学习过程中逐渐引导归纳方法,学生能牢固地形成这类知识学习方法的结构。单元方法结构形成,便有很强的迁移和灵活应用能力,能迁移到类似单元、问题的学习中去。[2]

图4 同册次教材跨单元示例

(三)超单元教学模式:促进不同学段知识的扎根与生长

数学教材按照螺旋上升的结构编写,顺应学生在不同年龄阶段的心理特点,使学生对知识葆有新鲜感,同时确保了知识内容不出现断层和割裂。[3]超单元教学模式是指在教学每一单元时,要跳出小单元框架,站在更高的层级,用更广阔的视角纵向审视小单元,找到大单元的内在逻辑、核心思想,厘清大类知识在小学阶段的发展脉络,明晰单元内容在整个小学教材编排体系中的地位,以确保学习的整体性、连贯性。

以人教版小学数学三年级下册“面积”单元为例,超单元教学模式的实施需要做好以下三点。

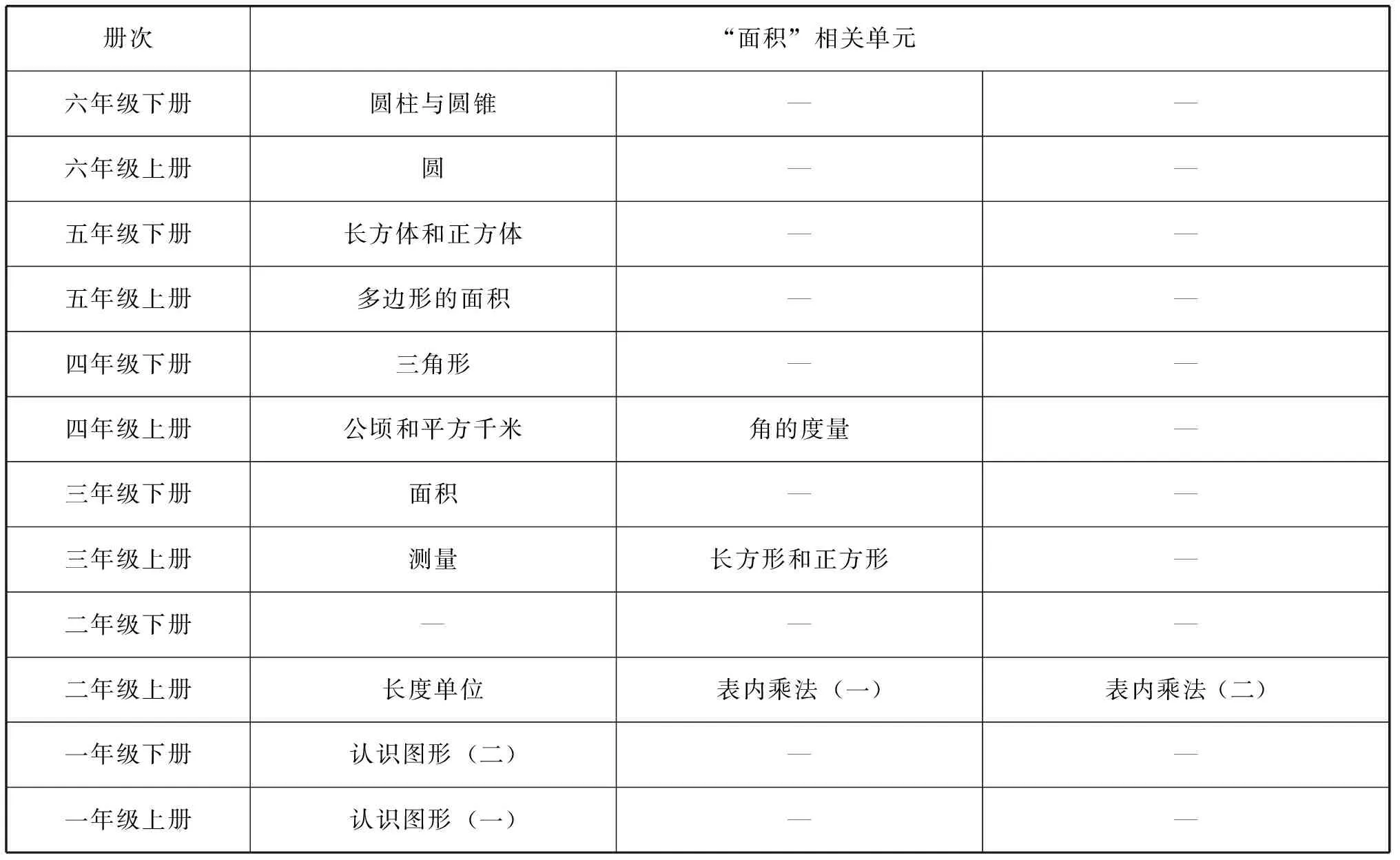

第一,构筑关联知识整体框架,归纳整理好知识框架是深入剖析的前提条件。

第二,调查学生已有的认知结构,做好学情分析。在学习“面积”之前,已经学习了“长度单位”“测量”,学生已经历过度量单位的学习过程,掌握一定的学习方法。在学过“表内乘法”内容后,学生会根据行、列的数量计算方阵人数。而学过“长方形和正方形”内容后,学生虽已掌握了两类图形的特征,但周长的计算与本单元面积的计算易混淆,具有前摄抑制作用。

第三,把握强相关路径的延伸。从表2可以明显地看出,“面积”的学习具有两条主要路径。一是几何度量单位的学习,面积单位的教学是几何度量单位继长度单位后的一次延伸,教师教学时应为后续角的度量和体积单位的学习做好方法上的铺垫。二是各类图形面积的计算,长方形和正方形面积的计算方法是后续平面图形、立体图形表面积计算的基础,教学时应扎实落实长方形和正方形的面积计算方式,准确与周长计算方式区分开,服务于之后的下位学习。

表2 “面积”相关联知识整体框架

在实际的教学中,“小”“跨”“超”三种单元整体教学模式并非并列存在,而是层层递进的,在对小单元进行分析和重组的过程中,必须经历超单元教学模式的审视过程,同时分析判断能否在同册次教材中采用跨单元教学模式及该模式在实际教学中的优劣之处,在此基础上再进行小单元内部课时的重构。三种模式的共同作用构成最终的单元整体教学模式,促进单元内、单元间、学段间知识的互联互通,形成牢固的知识网络。

二、单元整体教学模式的误区与反思

从教学实践中总结出包含“小”“跨”“超”单元整体教学模式的理论框架和实施步骤还有待完善。随着教师深入地思考,分析该模式在实践中存在的问题、难点、痛点,着手为下一阶段模型的优化与完善提供依据。单元教学模式实践时,发现以下两个主要问题,教师在实践时需要注意。

(一)重组课时的选择应适切学生学习能力

现阶段,“减负增效”是单元整体教学的主要目标,若重组传统单元内部课时不当,将两节课的内容全部挤在一节课或将原本8课时的内容缩减为6课时来完成,无异于增加了学生的学习难度和压力,与实施该模式的初衷可谓是背道而驰。在实施过程中应合理选择结构相似,知识、方法联系紧密的课时进行重组,从学生的学情特点出发,精挑细选,而非胡乱重组,平白增添学生负担。

(二)尊重教材,深入思考教材编排意图

教材中不乏出现将同类知识点拆分为两部分的情况,有些知识还分散于不同学段。小学教材按照螺旋式排列,同类内容拆分能给学生充足的时间消化知识,打牢基础。教材一般将计算拆分为两个单元,适当穿插一些课时量小的单元,以缓解枯燥计算学习带来的压力,提高学生的学习兴趣。因此,实施跨单元教学时,应充分调动学生的学习兴趣,改变一成不变的教学模式,即使是学习同类知识,也应让学生有着不同的收获,做好修剪课的设计,及时归纳总结,帮助学生吃饱、吃透知识点。

经初步的探索与反思,单元整体教学模式是可行的,是具有研究价值的。高子林老师的以“三明三订三学”为特征的基于学力提升的单元整体教学实践模型[4],给了课题组很大的启发。单元整体教学模式的建构需要经历建模、用模、定模三个阶段,现阶段的模型亟须理论补充及实践检验来进一步完善。在接下来的实践中,笔者将继续完善理论架构,丰富模型内涵,使该模式从理论层面落地,服务于小学数学课堂。