PICC隧道置管术与改良送鞘置管术在血液科患者中的应用效果比较

2022-08-01谢荣萍周纯邹雄鹰

谢荣萍 周纯 邹雄鹰

经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)具有留置时间长以及对患者创伤轻等优点,已经成为临床中常用输液装置。超声引导下行PICC置管不仅明显提高了一次置入成功率,而且缩短了置管操作所需时间及减少出血量,且明显延长了留置时间[1]。不过随着对超声引导下行PICC置管术研究逐步深入,越来越多的学者指出,在置管操作过程当中行手术刀扩皮时,会导致患者置入处淋巴管、毛细血管以及组织损伤发生,造成穿刺点明显渗液及渗血,既增加了置管后维护次数,又增加了导管性感染的发生风险[2]。目前,临床上常用扩皮方式为盲穿针外鞘与扩张器组装扩张穿刺点后送鞘法、撕裂鞘与扩张器组装直接扩张穿刺点后送鞘法,虽然可以减轻穿刺点处渗血程度以及对血管的损伤程度,但是在实际操作当中发现,依然有部分患者由于皮肤角质层较厚而导致送鞘失败。基于此,有学者对扩皮送鞘法进行了针对性改良,采取扩张器与可撕裂外鞘组件扩张穿刺点后送鞘的钝性分离法,明显提高了一次性送鞘及一次性扩皮成功率[3]。隧道置管法置入PICC是近年来一种新型置管手段,明显降低了导管脱出率,经颈内静脉置管可作为手臂穿刺失败患者的重要补救措施[4]。本研究通过临床对比,分析改良送鞘置管术和隧道置管术在血液科患者中的应用效果,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2020年1月—2021年12月医院血液科收治的90例拟行PICC置管患者为研究对象。纳入条件:年龄18周岁以上;初次接受PICC置管,且均无PICC置管禁忌证;认知功能、语言功能正常,均可有效沟通。排除条件:合并严重肝、肾功能或者凝血功能障碍;穿刺处皮肤存在破溃或者瘢痕;既往有精神疾病史或者血栓形成史;长期服用镇静药;存在上腔静脉综合征或者周围血管病变。按照组间基本特征具有可比性的原则分为改良送鞘置管术组和隧道置管术组,每组45例。改良送鞘置管术组中男27例,女18例;年龄26~75岁,平均51.87±7.24岁;置管位置:右臂19例,左臂26例;穿刺血管:贵要静脉43例,肱静脉2例;学历:初中及以下24例,高中及以上21例。隧道置管术组中男25例,女20例;年龄28~77岁,平均52.09±7.31岁;置管位置:右臂17例,左臂28例;穿刺血管:贵要静脉42例,肱静脉3例;学历:初中及以下26例,高中及以上19例。两组患者上述一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会研究同意实施;所有患者及其家属均对治疗、护理方案表示知情同意,并签署知情同意书。

1.2 PICC穿刺方法

两组患者均由2名广东省护理学会静疗专科护士完成PICC置管操作,均成功置管300例以上,由同1名固定助手负责术中配合,并做好详细准确记录,助手临床工作经验≥10年。两组患者均选用美国巴德公司生产的4Fr三向瓣膜式单腔PICC管,美国BARD公司生产的塞丁格组件,无锡祥生医疗科技股份有限公司生产的SonoTouch30型全数字便携式超声仪。PICC置管参照《静脉治疗护理技术操作规范(WS/T433-2013)》[5]美国输液护士协会《输液治疗实践标准》(2021年版)[6]中的塞丁格技术进行,两组患者置管部位均按ZIM穿刺法选取上臂中部内侧作为穿刺部位。

1.2.1 改良送鞘置管术组 患者应用改良送鞘置管法置入PICC,先扎紧止血带,于B超下对患者静脉情况进行评估,选取适宜穿刺静脉及穿刺部位,一般选取患者上臂中段约1/3处;松开止血带,患者取仰卧位,协助患者尽量外展穿刺静脉,通过“一字法”确定患者所需导管长度,连接心电图机;充分暴露穿刺部位,然后按操作规范消毒,取出导管并进行预冲;于B超引导下选取改良塞丁格组件当中的穿刺针进行穿刺,将导丝置入,退出穿刺针,对穿刺部位进行局部麻醉,分离导管鞘以及扩张器,沿导丝将扩张器送至皮下约2 cm处,将导丝退出,取无菌纱布进行压迫,然后重新组装扩张器及导管鞘,穿过导丝,边扭转边递送方式置入血管中,置入深度控制在2~4 cm;导管鞘留置于患者血管中,退出导丝及扩张器,将导管送至预定的长度,一端连接至鳄鱼夹,并夹于PICC导管金属导丝的末端,一端连接心电图机,取生理盐水冲管,速度要缓慢,然后打开导管瓣膜,并注意观察心电图的波形,根据波形确认导管位置;撤出导丝,修剪导管到相应的刻度,并与连接器进行连接,回抽有回血后,取生理盐水进行脉冲式冲管,以正压封管;取无菌纱布压迫穿刺部位,无出血点之后以透明敷料对导管进行妥善固定。

1.2.2 隧道置管术组 患者应用隧道置管法置入PICC,于B超下对患者静脉情况进行评估,选取适宜穿刺静脉以及隧道出口的位置,对穿刺点及出口位置进行标记;通过“一字法”确定预计置入长度,适宜静脉穿刺点为皮肤穿刺点(隧道出口位置)近心端2~4 cm处,将皮肤穿刺点与静脉穿刺点的距离作为皮下隧道长度;充分暴露穿刺部位,并对穿刺部位进行消毒,以最大无菌屏障方式铺巾,导管及配件进行预冲,准备无菌探头以及保护套,于超声引导下穿刺,在穿刺成功之后于穿刺针内置入导丝,将穿刺针撤出,留置导丝;取0.5%利多卡因进行局部麻醉,抽取生理盐水6 ml,分别于皮肤穿刺点和静脉穿刺点注入皮下,注入量为3 ml;取无菌扩皮刀对穿刺点进行扩大,然后在导丝上方且与导丝成平行角度将皮肤切开,在切皮过程中不可切割导丝,根据患者皮肤组织厚度确定扩皮的厚度;然后沿着导丝置入扩张器,插管鞘进入血管中,将导丝以及扩张器内芯撤出,由插管鞘将导管置入,速度要均匀缓慢,于心电引导下将导管送至相应长度,将插管鞘撤出后撕裂,再撤出支撑导丝;5°~10°角将隧道针钝端刺入,于穿刺点位置向静脉穿刺点处取长度为2~4 cm的皮下隧道,隧道针两端在患者皮肤组织之外;连接隧道针螺纹与导管尾端,护士一手按住穿刺处的导管,然后另一手将导管由皮下隧道中牵拉出适宜长度,在牵拉过程中导管尖端要保持不变;对导管长度进行修剪,将连接器套安装好,然后进行脉冲式冲管以及正压封管;取无菌纱布对静脉穿刺点以及皮肤穿刺点进行覆盖,以透明敷料覆盖2个穿刺点,进行妥善固定以及包扎。

1.3 观察指标

(1)置管操作情况:包括置管时间、一次性穿刺成功率、一次性送鞘成功率、置管成功率。

(2)置管即刻疼痛程度:通过数字疼痛评分法(NRS)进行评价,NRS由间隔相同的11个数字0~10组成,其中0为无疼痛,10为难以忍受的剧烈疼痛,得分越高表示患者疼痛越严重。

(3)渗血程度:参照黄芬等[7]的文献进行评价,置管后48 h内观察无菌纱布的浸血情况,浸血面积在1 cm2以内为轻度,1~4 cm2为中度,>4 cm2为重度。

1.4 统计学处理

采用SPSS 20.0统计学软件对数据进行统计分析,计量资料应用“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验;计数资料组间率的比较采用校正χ2检验或确切概率法;等级资料比较采用Wilcoxon秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者置管操作情况比较

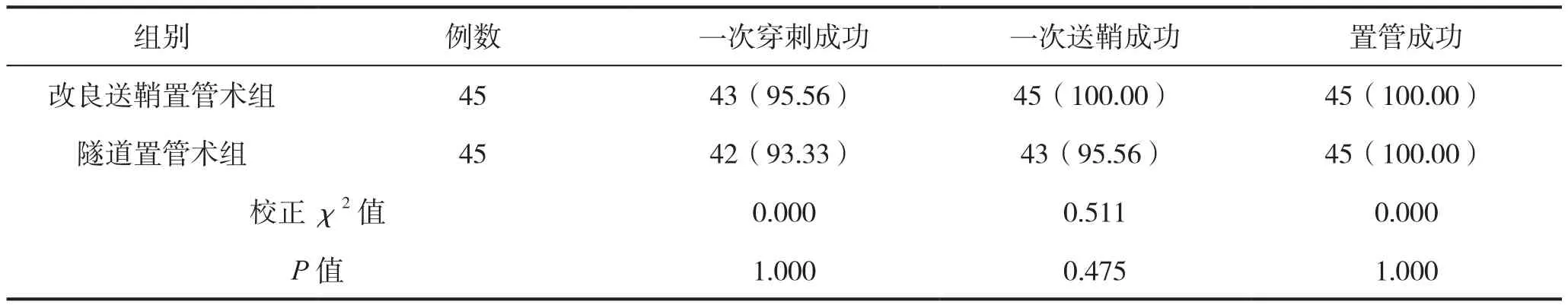

两组患者一次穿刺成功率、一次送鞘成功率、置管成功率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者一次穿刺成功率、一次送鞘成功率、置管成功率比较

2.2 两组患者置管时间以及置管即刻疼痛程度比较

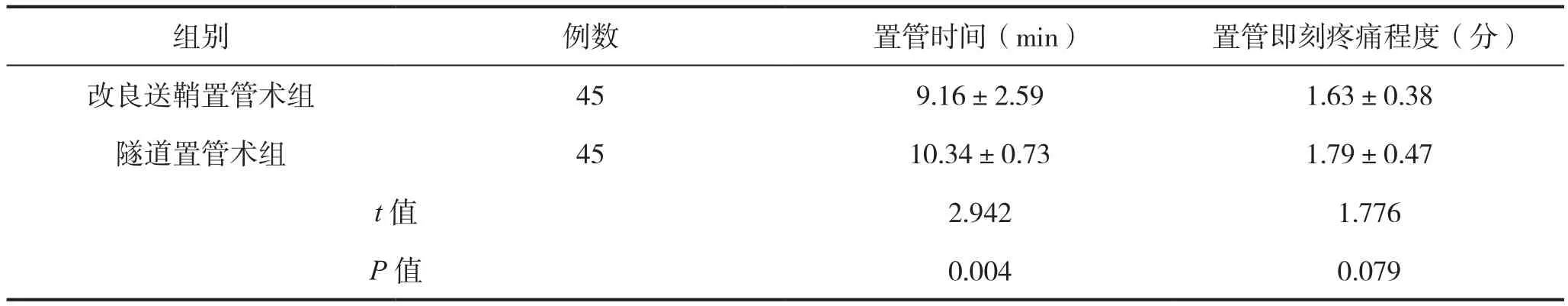

改良送鞘置管术组置管时间短于隧道置管术组,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者置管即刻疼痛程度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者置管时间以及置管即刻疼痛程度比较

2.3 两组患者渗血程度比较

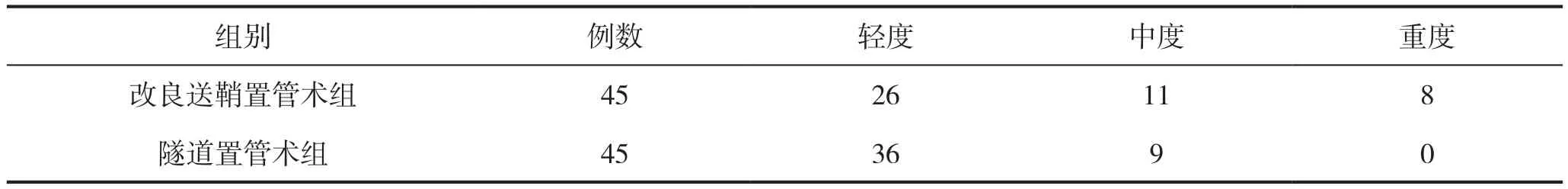

改良送鞘置管术组患者的渗血程度高于隧道置管术组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者渗血程度比较

2.4 两组患者并发症发生率以及非计划拔管率比较

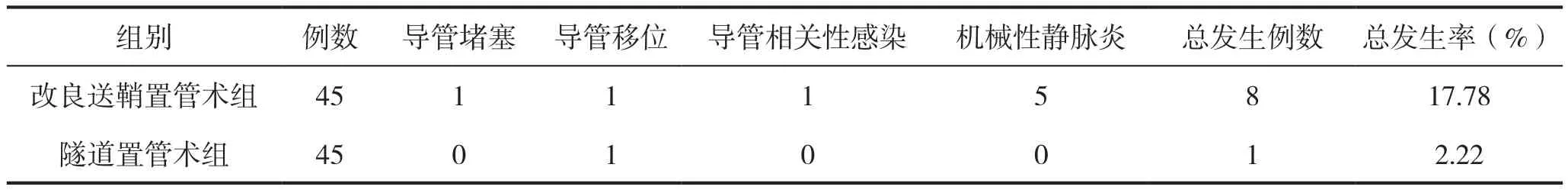

改良送鞘置管术组患者并发症发生率高于隧道置管术组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。两组各有1例患者非计划拔管,非计划拔管率比较差异无统计学意义(P=1.000)。

表4 两组患者并发症发生率比较

3 讨论

PICC适用范围广,不受患者疾病类型、年龄、性别等因素限制,且具有较高的生物相容性特征,安全性高,能够安全地输注刺激性药物或者毒副反应较大的药物,减轻药物对外周静脉不良刺激;相较于中心静脉导管,其导管性感染、误入动脉以及血气胸发生率更低[8];PICC置管后能够带管回家,提高了患者舒适度以及生活质量;另外,PICC操作方便,一般可由护士操作即可完成。尤其是超声联合改良塞丁格技术进行PICC置管,明显扩大了PICC适应证范围,适用于绝大多数患者[9]。不过该技术需用手术刀对患者穿刺点皮肤取一小切口,即用手术刀扩开患者皮肤表层以及真皮层,然后再进行递送扩张器导管鞘,在扩皮时可造成毛细淋巴管以及毛细血管等的损伤,引起渗血、渗液。同时,在扩皮实际操作过程当中,还取决于护士熟练程度以及习惯,若是扩皮过深或者行二次扩皮处理,导致PICC导管跟周围组织出现一定间隙,使得组织液渗出,如果存在加压包扎不够充分或者皮肤松弛等情况时,更易引起渗血、渗液的发生[10]。因此,如何改良PICC置管时的扩皮技术是临床工作者研究的重点课题。

常规PICC置管其穿刺点位于血管的上方,皮肤与血管的穿刺点为相同位置,穿刺针的针刃会对患者皮肤以及血管造成切割性损伤,退出穿刺针之后血液能够在穿刺点周围渗出。隧道式PICC置管通过建立皮下隧道,有效错开了血管穿刺针眼与导管出口,从而形成了一段皮下安全距离[11]。江泽仙等[12]、范彬等[13]的研究分别指出,隧道式PICC置管、改良送鞘技术PICC置管的效果均优于常规PICC置管,并发症发生率更低。不过目前临床中对隧道式PICC置管、改良送鞘技术PICC置管的对照研究较少,本研究对二者的置管效果进行了对照分析。

本研究结果显示,两组患者置管成功率均为100%,且两组患者的一次穿刺成功率、一次送鞘成功率相近,表明隧道式PICC置管术与改良送鞘PICC置管术均是有效的PICC置管术。不过二者在置管时间以及渗血程度方面存在一定差异,其中改良送鞘置管术组置管时间短于隧道置管术组,渗血程度高于隧道置管术组。其原因为在改良送鞘置管术中可撕裂鞘长度相对较长,进入血管部分亦长,另外可撕裂鞘硬度稍大,送入时摩擦力亦较大,从而造成血管损伤,进而造成出血量增加;另外,改良法扩皮时要进行2次扩张穿刺点,进而对患者血管形成2次创伤,因而出血量增加[14]。在隧道置管术中,先建立皮下隧道之后再进入血管,血管处针眼与穿刺针的针眼错开,而且皮肤组织收缩也在一定程度上起到了对针眼进行压迫的效果,从而有助于减轻置管后的渗血程度[15]。

在并发症方面,改良送鞘置管术组患者并发症发生率高于隧道置管术组,其中改良送鞘置管术组患者并发症主要集中于机械性静脉炎方面。机械性静脉炎是PICC置管患者常见并发症,主要原因为静脉壁受损而出现的无菌性急性炎症[16]。在隧道置管术中,减少了导管与血管壁之间出现的机械性摩擦,从而可以减轻静脉壁损伤,因而可明显减少机械性静脉炎的发生率。同时,隧道置管术组患者无1例导管相关性感染发生,其原因为在隧道置管术中,管体在穿刺点内外滑动幅度较小,可以阻止致病菌由患者皮肤处移行至深静脉中,而且导管出口位置可以有效避开易污染的区域,避免了致病菌沿着出口位置进入导管中,形成了天然的防污染屏障[17]。PICC导管如果移动距离在1 cm以上,则需重新摄片以确定导管尖端的位置,如果导管尖端位置偏移较大,则要拔除导管,进而造成非计划性拔管[18]。本研究中,两组患者非计划拔管率相近,说明二者均可有效延长置管时间,避免了二次损害。程文凤等[19]的研究指出,双隧道技术经颈内静脉留置PICC导管还可以作为传统PICC手臂穿刺失败的重要补救措施。因此,在临床中可根据患者具体情况,选取适宜的PICC置管方式。

综上所述,隧道置管法置入PICC与改良送鞘置管法置入PICC的一次穿刺成功率、一次送鞘成功率、置管成功率以及非计划拔管率相当,PICC隧道置管术可减少并发症的发生率以及减轻渗血程度,改良送鞘置管术可以缩短置管操作时间。本研究样本量有限,以后需设计前瞻性的大样本、多中心研究,以充分验证PICC隧道置管术与改良送鞘置管术在临床中的应用效果。