乡村旅游发展对策探析

——以山东高唐县清平镇为例

2022-07-26闫晓莹郭景福

闫晓莹,郭景福

(大连民族大学,辽宁 大连 116600)

1 引言

随着社会经济发展水平的提升和人们收入的增高,市场消费结构不断升级。供给侧也必须跟随需求侧变革的步伐,积极培育发展新型农村增长极,急需推进我国农业由“粮食农业”到“生态农业”,再到“观光农业”“康养农业”的转型升级,从农业规模化“水平增长”转型升级到高端化的“结构增长”,推动乡村振兴,实现农民富裕。而乡村旅游,正是这种满足市场需求侧结构变革的新型乡村经济增长极。

数据显示,2011-2019年,我国休闲农业和乡村旅游接待人数从4 亿人次增加至32 亿人次,呈现持续稳步增长状态。2020 年初,疫情原因致使乡村旅游发展速度缓慢,人们不得不居家防疫的现状使城乡居民接近自然、回归自然的需求愈发强烈,乡村旅游业迎来了新的发展机遇。2021 年中央一号文件指出,“开发休闲农业和乡村旅游精品线路,完善配套设施”,这为乡村旅游发展提供了更有力的政策支持。2022 年我国乡村旅游的热度仍会持续:一是因为疫情的不确定性,大家短期内仍然更偏向于选择亲近自然的乡村旅游;二是源于“绿水青山就是金山银山”的发展理念。乡村旅游作为乡村产业振兴的重要承载体,是解决“三农”问题、贯彻实施乡村振兴战略的重要途径。

清平镇作为山东省济、聊、德三城的“金三角”中心,乡村旅游发展取得了一些成效,但由于仍处在初期阶段,发展过程中同时存在一些问题。研究破解清平镇乡村旅游持续发展问题,对清平镇乡村旅游十分必要,其对策建议也对全国层面以乡村旅游发展促进乡村振兴有重要意义。

2 清平镇乡村旅游发展现状分析

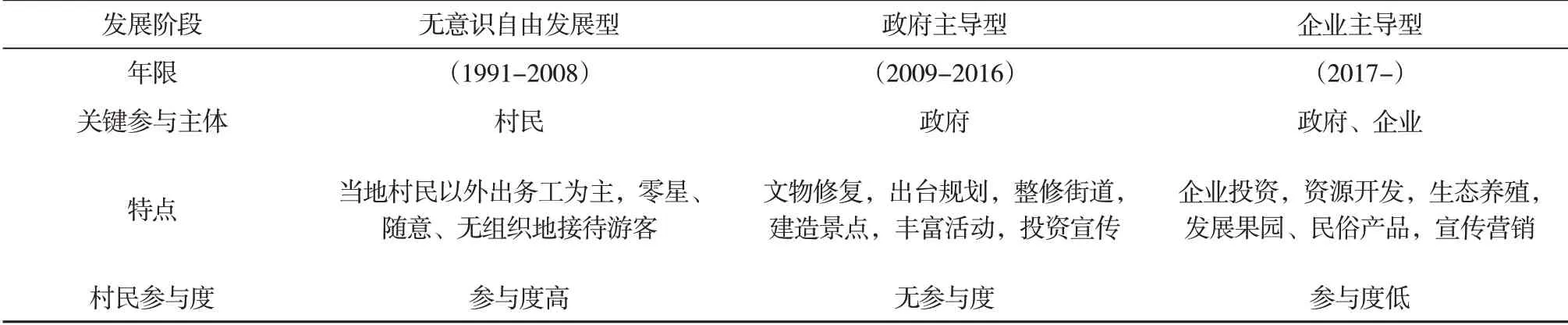

探索乡村旅游发展路径必须先了解乡村旅游资源禀赋情况,通过综合分析当地产业发展历史阶段、存在问题,并结合国家宏观政策、乡村产业结构升级趋势进行探索。清平镇乡村旅游的建设对当地社会经济发展起到较强的带动作用。在政策引导与乡村产业结构升级的背景之下,清平镇乡村旅游发展大致分为村民无意识自由发展、政府主导和企业主导三个阶段,不同阶段发挥作用的主体各不相同,呈现出不同的特征,也能一定程度上反映出当前我国乡村旅游发展的普遍状态。

2.1 资源禀赋情况

清平镇,位于山东省聊城市高唐县城西南部,总面积106.92 km2,辖内60 个村,村民共计4.3 万人。该镇地理位置独特,黄河故道穿境而过,处于济南、聊城、德州三城的核心,被称为“金三角”中心。清平镇在长期的发展过程中孕育了灿烂的文化,文化底蕴丰厚,至今仍然保留着元代宰相王茂德的墓碑、北宋的应旭门、金代孔庙等文物,清平文庙、清平迎旭门已具有千年历史。最有代表性的是清平镇森林公园,占地面积3 333.33 hm2,园区内空气质量已达到国家一类标准,水体质量达到国家优秀标准,现已被评为省级森林公园。公园内现有植物种类100余种,油菜花田666.7 hm2,另有众多野生动物和数量较多的野生鸟类,是山东省内面积最大、最为茂盛的平原森林公园。

2.2 清平镇乡村旅游发展阶段

乡村发展的动力一方面是“内生式”模式,这种发展模式是一种“自我导向”的发展过程,致力于将乡土资源所创造出来的总价值回到乡村;另一方面是“外源式”模式,即借助政府和企业的力量促进农村产业结构的调整,通过发展项目、资本下乡等方式将现代化的因素与乡村所需要的资金注入到乡村地区,使其快速地发展[1]。清平镇乡村旅游分为三个发展阶段(如表1 所示)。第一阶段为1991-2008 年,此阶段表现为无意识自由发展型。第二阶段是2009-2016年,在高唐县政府、清平镇政府带领下的自主发展,该镇乡村旅游业的发展崭露头角,实现从无至有,表现为政府主导型;第三阶段是2017 年至今,随着乡村旅游企业的成立以及投资的展开,清平镇走向了政府和企业共同接管、整体规划发展的道路,该阶段主要表现为企业主导型。

第一阶段为无意识自由发展型。当地村民以外出务工为主,随意、无组织地接待游客村民参与度高。清平镇凭借独特地理位置,加之历史悠久的集市贸易对乡村旅游宣传起到的集散作用,是带动清平镇乡村旅游发展的增长点之一。然而,因该阶段为无意识自由发展型,设施、规划、服务各方面条件不足,乡村旅游发展较为缓慢。

表1 清平镇乡村旅游业发展三阶段

第二阶段为政府主导型。清平镇乡村旅游在高唐县政府、清平镇政府日益重视和主导下快速发展。根据聊城市文化和旅游局的官网信息显示,近年来,县政府先后投资7 600万元,对清平镇各景点的绿化、水、电、沟渠等基础设施建设进行完善;投资4 000 多万元建成17.6 km 的环城公路和4 座景观桥,建造有机果品基地1.5 hm2、有机紫甘薯1.5 hm2、有机葡萄观光园1.5 hm2、国家级香菜基地4.5 hm2。2012 年以来,清平镇先后投资1.2 亿元,修复文庙大成殿和龙墙,建成杏坛、二十四孝像、民俗博物馆等20 多个乡村旅游景点。2017 年,高唐县重点将清平镇打造为乡村旅游示范点,清平镇以“百镇建设示范行动”实施为契机,先后完成了《总体规划与详细规划(2013-2030)》《古镇保护专业规划》的编制,力争把清平镇建设成为独具特色的省级旅游示范镇。

第三阶段为企业主导型。乡村旅游企业成立并同政府一起发挥作用。高唐县森林古镇旅游发展有限公司成立后,以旅游资源开发、景区配套设施建设等项目作为主要经营范围。高唐清旭有机果品生产基地成立后,秉承“绿色、健康、旅游、生态、采摘”的发展理念,为乡村旅游发展增光添彩。乡村旅游公司与各生产基地在立足于清平镇乡村建筑和民俗文化的基础上,全面培育发展特色民俗文化,突出民风特色,打造包含乡村旅游民俗产品、数百公顷观赏植物、儿童娱乐、生态养殖等综合生态乡村旅游基地,集民俗与观光体验旅游为一体,致力于推动清平镇成为“鲁西民俗文化第一镇”,促进清平镇乡村旅游的发展。

3 清平镇乡村旅游发展存在的问题分析

清平镇当前面临着本地村民参与度低、乡村文化内涵挖掘深度不够、生态环境破坏严重等问题,制约了其可持续发展。只有认真分析不足和弊端,才能找准定位、厘清发展思路,更好地促进清平镇乡村旅游发展。

3.1 村民参与度低

乡村旅游业并非简单、单一的旅游行业,其运营体系包含农户、企业、相关组织机构、地方政府等多个主体,而因各主体利益追求各不相同,使乡村旅游业面对利益主体多且复杂的局面。不同的利益相关者在乡村旅游的发展过程中拥有不同的权力和利益[2]。清平镇乡村旅游的各利益主体分散,村民总体参与度低。在村民主导阶段,景区设施建设不完善,没有详细规划,服务项目缺乏,服务体系不健全,村民无意识接待游客,乡村旅游发展缓慢。有了政府主动干预和企业投资参与,企业、外来游客等非当地常住群体突然涌进乡村,不可避免地与当地村民、生活习惯、文化风俗所交织。企业带来充沛的资金和人才,政府统筹规划,在一定程度上减少某些村干部以权谋私和无序管理的同时,也导致农民主体乡村旅游参与度大幅降低。企业员工多为外聘的从业人才,只有极少数村民可以被雇佣为公司员工,囿于农民的学识、经验、资金与资本的不足,农民难以承担工资性收入较高的岗位,资本收益(如房屋出租、股本收益等)也较难获得[3]。这种“强政府、企业,弱村民”的发展模式使清平镇当地村民失去主导权,成为清平镇乡村旅游发展的“外人”。政府和企业的参与,虽给清平镇带来了基础设施的完善和乡村旅游的短暂发展,却也给乡村原生秩序造成了意料之外的破坏。这对清平镇乡村旅游发展来说,无疑是弊大于利。

3.2 乡村文化内涵挖掘深度不够

乡村当地的本土文化是乡村旅游的灵魂,是乡村旅游发展的根本和前提[4]。清平镇乡村旅游市场提供的文化产品种类单一,乡村文化元素简单拼凑,缺乏对文化内涵的深入理解,忽视了乡村文化更深层次的意义,导致乡村旅游浮于形式,无法提高文化产品的附加值和乡村旅游的经济效益。只有挖掘深层内涵,积极创新,才能提升清平镇乡村文化旅游的核心竞争力。此外,清平镇乡村旅游的发展高度依赖于乡村原有的生态文化,一旦此类资源受季节或其他因素影响被破坏,乡村旅游发展就会停滞不前,导致乡村旅游收入的季节性差异显著。例如,果蔬采摘是乡村生态园的主要活动,但因季节等不可控因素影响,北方冬季的果蔬数量、种类会急剧减少,进而导致乡村客流量的减少。

3.3 生态环境破坏严重

要实现乡村旅游的可持续发展,生态环境与乡村资源的保护是重中之重。近年来,清平镇由于缺乏严格的审批制度和在乡村旅游开发可行性研究中只注重经济效益,乡村旅游快速发展也给景区生态带来了严重破坏。清平镇乡村旅游景点被过度开发,森林、植被等景区资源遭受砍伐、焚烧,游客践踏、垃圾成堆等肆意破坏事件频出;部分开采活动给当地造成严重水污染,在影响当地居民生活和游客体验的同时,使原本美妙的景色大打折扣。由于清平镇对乡村旅游景点的监测监管力度不强,导致当地赖以生存的河流、森林资源的生态危机。从长远来看,绿色指导理念的缺乏,会使乡村景区的市场竞争力大打折扣,最终将失去对大众的吸引力。

4 推动清平镇乡村旅游发展的对策

发展乡村旅游是实现农村产业结构调整、推动乡村经济增长的重要引擎,是实现共同富裕、满足人们对高质量文化需求的重要支点。清平镇应依托当地特色乡村旅游资源、悠久的乡村民俗文化,以本地村民的嵌入式参与、乡村文化的创新型融合和开发与保护并行的可持续发展理念,推动清平镇完成新时代乡村旅游的新突破,成为该镇实施乡村振兴战略、实现百姓共同富裕的重要着力点。

4.1 以人为本——嵌入式参与

发展乡村旅游,应重点突出乡村旅游的“本土化”特征和惠农性质,切实提高当地农民的参与度,使农民在乡村旅游业的发展中获得实质经济效益。清平镇应改变以往由政府或企业主导的发展模式,实现从“政府主导型”“企业主导型”向“政府宏观引导、市场资源配置、企业灵活发展”的转变。清平镇政府与当地村民、企业协同互促、相辅相成,建立完善的机制体制,切实保证当地农民的参与度,才能推动乡村旅游的良性、有序发展。因此,当地政府可以牵线建立一个乡镇旅游服务中心,管理运行方式如图1 所示。首先,在这种运营模式之下,政府可以更直观有效地监督管理当地乡村旅游产业,保障各主体权益。政府可以通过颁布相关政策条例,鼓励各乡村旅游企业适当放低就业门槛,为当地农民提供合理的就业岗位;鼓励相关机构对农民进行公益性职业培训,拓宽工作宽度。其次,乡镇服务共享点的建设,可以提高各主体获取实时信息的速度,优化服务流程,提高办事效率。这在更大程度上鼓励农民以自身资产(土地、房屋等)到企业入股,获取投资收益,有利于改善农村创业环境,推动外出农民返乡创业就业,为清平镇乡村旅游发展提供更多人才支撑。最后,推动小微企业加入乡镇旅游服务中心,以整合旅游资源,提升游客吸引力,发展规模经济,从而大幅提升区域乡村旅游产业中的竞争力,产生良性循环,实现各主体共同参与,推动清平镇乡村旅游可持续发展。

图1 乡镇旅游服务中心管理运行模式图

4.2 以文为魂——创新型融合

乡村文化是中华文化的源头和重要组成部分[5]。乡村旅游的发展不能仅依赖于形式,深入挖掘深层文化内涵是促进乡村旅游健康发展的前提。乡土文化是中华文化乃至中华民族的根,回归本土文化是中国人的天性使然。清平镇至今仍保留着过节串亲、除夕守岁、过年磕头等习俗,这些习俗织就了维系浓厚乡村情感、邻里关系和推动农业发展的重要纽带。这种“乡土性”背后所传递的忠厚、诚实、勤奋、淳朴等精神,使人们更能感受到“乡土”本色;这种“乡土文化”不仅没有落后,反而更需要深度挖掘与升华。清平镇发展乡村旅游,应充分利用“乡土性”这一特点,不断创新乡村文化旅游机制,避免将对乡村文化的开发置于表象,应将其放在乡村旅游发展的整体历程中去理解,在把握历史的前提下丰富其当代意义。清平镇所拥有的大自然资源是城市无法比拟的,可以在拥有此优势的基础上,通过高科技手段整合乡村文化资源,在乡村旅游建设过程中融入高科技元素,积极探求将乡村文化与高科技相融合的路径。VR 导航、资源数据库、机器人自助等现代高科技手段并非城市专利,在乡村旅游发展中同样可以引进这些高科技手段,通过网络共享终端及时更新和推送农村文化资源和服务信息,打造乡村旅游公共文化一体式数字服务系统,助推乡村旅游进入文化“云时代”。

4.3 以景为心——可持续发展

根据可持续发展理论,保护生态环境是经济社会发展不可或缺的重要环节。“保护生态环境和发展经济从根本上讲是有机统一、相辅相成的;不能因为经济发展遇到一点困难,就开始动铺摊子上项目、以牺牲环境换取经济增长的念头,甚至想方设法突破生态保护红线”。[6]

首先,乡村旅游的整体规划需考虑到农业生态系统的良性循环,需要做到资源的开发和保护同行,而不是先开发后保护[7]。清平镇至今保留的北宋应旭门、金代孔庙、文庙等文物设施是清平镇独有的特色资源,政府对其保护工作应谨慎认真,对具有破坏性的项目做到科学评估、严格审批甚至坚决取缔。在乡村旅游项目建设过程中,坚持将生态环境与文物保护置于首要位置,走低碳、可再生、循环发展之路,切实做到保护生态与资源开发并行。

其次,要注重保护和节约水资源,避免各类生产设施作业对水资源乃至环境产生的不利影响,禁止在乡村旅游景点建设污染性较强的工业设施,禁止乱砍滥伐。

最后,要强化环保宣传力度。当地村民是乡村旅游景区的常驻户,与乡村旅游景区的关系最为密切[8],政府可以通过入户宣传、乡镇广播宣传、企业海报宣传、环保小课堂等多种渠道提升当地人的环保意识,做到“从自身做起,从当下做起”。景区资源与环境应由所有相关主体共同维护,游客作为面向此类资源的直接接触者,对乡村旅游资源的保护更是责无旁贷。从短期来看,清平镇可以加强在游客来访时的宣传工作,呼吁大家保护环境,对游客进行有针对性地、集中性地宣传教育。从长远来看,积极推动政府及主管部门在全社会开展环境保护的宣传、教育、培训和严格执法,促进包括游客在内的全体公民环境保护意识的提高。这也是整个国家与民族综合素质的体现。