明朝首批受洗皇族成员考

2022-07-21胡健文

□ 胡健文

自意大利籍耶稣会士罗明坚(Michele Ruggieri,1543—1607)和 利 玛 窦(Matteo Ricci,1552—1610)于明万历十一年(1583)获准入驻广东肇庆以来,天主教传教事业开始在中国这块未开垦的土地上蓬勃发展。这期间接受福音而入教的中国人中不仅有底层百姓、官员士大夫阶层,更有皇亲国戚,传教士宣传福音的对象不可谓不多样化。在入教的皇室成员中,最为人熟知的莫过于南明永历一朝永历帝的嫡母王太后、生母马太后、皇后王氏以及后来的皇太子朱慈炫。(1)关于永历一朝皇室成员入教,参见爱德华·卡伊丹斯基(Edward Kajdański)著,张振辉译:《中国的使臣——卜弥格》,郑州:大象出版社,2001年,第92—93页;黄一农:《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》,新竹:台湾清华大学出版社,2005年,第350页;沈定平:《明清之际中西文化交流史——明季:趋同与辨异》,北京:商务印书馆,2012年,第649—650页。然而并不为人所注意的是,其实早在万历一朝,就已有皇族成员皈依天主教了。

据意大利著名汉学家德礼贤(Pasquale M.D’Elia,1890—1963)所修订的《利玛窦史料集》(Fonti Ricciane)第二册第五卷第六章中叙述:

第一位皇室成员是通过其岳父、即教名为保禄的老秀才而认识神父的。他在充分了解学习了天主教义后,于在西班牙非常受重视的望诞节当天,即圣诞节到来的八天前受洗,教名唐·若瑟(don Gioseppe),神父们为此感到很高兴,因为这是中国第一位拥有皇家血统的成员受洗入教。唐·若瑟有一位弟弟,他对于洗礼很好奇,也想来看看。在征得了李玛诺神父(Manuel Dias Senior,1560—1639)的同意后,他如期而至,全神贯注地观察着神父施洗,对于所看到的一切都特别上心。在他哥哥的这次洗礼中,他受到了热情的招待并且深为触动,这使他也产生了想要受洗的念头。神父们见识到了这些绅士们对于入教的热情,为了激励他(唐·若瑟的弟弟),使其能够更充分地感悟天主教义,神父们告诉他可以在主显节当天受洗,因为那一天正好是东方三博士到伯利恒朝拜刚降生的耶稣的日子,这显然是皇族成员入教的最佳时机。唐·若瑟的弟弟听闻于此,说道:“如果东方三博士是三人,那么我们则是四人。”除他之外,他还带来了他的一位表兄弟、一位更小的弟弟以及他的一位幼子。唐·若瑟的弟弟让他的儿子对待李玛诺神父如同亲生父亲一般,并且希望儿子就取李玛诺神父的名字作为其教名,这个教名在他们的异教徒亲戚中广为人知,后来他们也都是这么叫他。最后,在教理传授完毕后,主显节当天,神父为他们举行了一场庄严的洗礼,三位大人的教名分别对应东方三博士,也就是唐·梅尔基奥尔(don Melchiorre)、唐·加斯帕(don Gasparo)和唐·巴尔撒泽(don Baldassaro)。(1)以上三段为笔者所译,原文见Matteo Ricci, Fonti Ricciane: documenti originalic oncernenti Matteo Ricci e la storia delle prime relazioni tra l’Europa e la Cina (1579—1615). Ed. Pasquale M. D’Elia. Rome: Libreria dello Stato, 1942—1949, Vol. II,pp. 336—337。之后注释中若无特别说明,皆为笔者的翻译。

从本章节的标题“1601年至1605年南昌的传教工作”、文中内容以及德礼贤的注释(2)Ricci, op.cit., Vol. II, p. 336, Note 9; p. 337, Note 5.可知,首次皇族成员受洗发生在南昌,人数共有五人:其中唐·若瑟的受洗时间是1604年12月18日,而他的两个弟弟、一个表兄弟以及其中年长的弟弟的儿子则于1605年1月6日一起受洗。以上两次受洗如按传统农历纪年算法,则均发生于万历三十二年。另外唐·梅尔基奥尔对应的是唐·若瑟年长的弟弟,唐·巴尔撒泽为其年幼的弟弟,唐·加斯帕是以上兄弟三人的表兄弟,而玛诺则是唐·梅尔基奥尔的儿子。

根据受洗时间及耶稣会海外传教年报的撰写规则,(3)董少新:《17世纪来华耶稣会中国年报评介》,《历史档案》2014年第4期,第128页。最有可能记载以上内容的应为1605年的中国报告。查询法国耶稣会士荣振华(Joseph Dehergne,1903—1990)关于现存的中国副省年报及具有年报性质的文献(4)Joseph Dehergne S. I., “Les Lettres Annuelles des Missions Jésuites de Chine au Temps des Ming (1581—1644),” Archivum historicum Societatis Iesu 49 (1980): 384.介绍可知,1605年共有两份记载:利玛窦于当年7月26日写给时任耶稣会总会长阿桂委瓦(Claudio Acquaviva,1543—1615)的信件、葡萄牙耶稣会士圭莱尔罗(Fernão Guerreiro,1550—1617)的著作《耶稣会士年度报告》(Relação anual das coisas que fizeram os Padres da Companhia de Jesus nas suas Missões)第二卷中关于中国部分的内容。然而遗憾的是,利玛窦在该信件中对于南昌城内有皇室成员受洗的相关内容仅仅一笔带过,并没有详细叙述(5)ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu), Jap. Sin. 14, p. 217,中文译本见利玛窦著,文铮译,梅欧金(Eugenio Menegon)校:《利玛窦书信集》,北京:商务印书馆,2018年,第251页。此外,利氏在该年写给其他人的书信中,数次提到了南昌皇族受洗事件,但无一例外地没有一次具体描述过,参见《利玛窦书信集》,第217页、第238页、第258页。;而圭莱尔罗的著作里描写南昌教会的章节中更是只字未提皇族受洗事件(6)Fernão Guerreiro, Relação anual das coisas que fizeram os Padres da Companhia de Jesus nas suas Missões Tomo II. Coimbra:Imprensa da Universidade, 1931, pp.110—121.。当时中国南方三处耶稣会住所(7)即南京、南昌、韶州三地。已由李玛诺负责,由其撰写的报告按理应会详细针对皇室成员受洗一事做出介绍,可惜目前学术界并未发现李玛诺所写的1605年报告,在其写于1607年10月18日有关1606年、1607年两年的年度报告中也并未提及此事。(8)ARSI, Jap. Sin. 113, pp. 48v—52.

在受洗事件发生半个多世纪后,意大利耶稣会士、历史学家巴尔托利(Daniello Bartoli,1608—1685)的著作《耶稣会历史·亚洲卷·中国》(Dell’historia……del la Compagnia di Giesu,La Cina terza partedell’ Asia)中 却 出 现 了 相 关叙述:“……唐·若瑟还有一位崇拜偶像的弟弟……”“等他(唐·梅尔基奥尔)再来的时候,神父发现除了他之外,还有他的一个儿子,他的一位弟弟以及他的一位表兄弟,所有人都有着相同的入教愿望。在接受完教理之后,四人都在主显节那天进行了庄严的洗礼:三位大人即以东方三博士为其教名,小孩则取教名为玛诺,以此来纪念为他施洗的李玛诺神父。”(9)Daniello Bartoli, Dell’historia della Compagnia di Giesu, La Cina terza parte dell’Asia. Rome: stamperia del Varese, 1663, p. 444.巴尔托利编写的这部历史著作的中国部分,主要的资料来源是利玛窦的回忆录(即《利玛窦史料集》中绝大部分内容)以及同时期在华耶稣会士的信件及年度报告。因此,以上叙述很可能就是出自于《利玛窦史料集》,当然也不排除来自李玛诺或苏如望(João Soeiro,1566—1607)等当时在南昌住所的耶稣会士所写的报告。

现当代的关于明末清初天主教在华传播史研究的中外著作中,提及首批明朝皇室成员受洗的寥寥无几,据笔者有限的阅读,仅有法国耶稣会士费赖之(Louis Pfister,1833—1891)所著的《在华耶稣会士列传及书目》(Notices biographiques et bibliographiques sur les Jésuites de l'ancienne mission de Chine. 1552—1773)中简单记载了南昌皇室成员受洗的经过(1)费赖之著,冯承钧译:《在华耶稣会士列传及书目》,北京:中华书局,1995年,第78—79页。,其文献引用来源是金尼阁(Nicolas Trigault,1577—1628)的《基督教远征中国史》(De Christiana expeditione apud Sinas)和 汾 屠 立(Pietro Tacchi Venturi,1861—1956)的《利玛窦神父历史著作集》(Opere Storiche del P. Matteo Ricci)(2)以上两部著作都是基于利氏回忆录所编,因此引用内容和本文最开始所提到的相同。。德国神学家尤汉纳斯·贝特雷(Johannes Bettray,1919—1980)在其研究利玛窦适应性传教策略的著作中也提到了南昌首批皇室成员受洗一事,文献引用来源同样是《利玛窦史料集》。(3)Johannes Bettray, Die Akkomodationsmethode des P. Matteo Ricci S. J. in China. Rome: Pontificia Univ. Gregoriana, 1955, p. 24,p. 48.此外,荣振华在《明代中国天主教徒(1581—1650)》(Les Chrétientés de Chine de la Période Ming〈1581—1650〉)一文中也提及了这一次受洗事迹,但却并未注明文献出处。(4)Joseph Dehergne, “Les Chrétientés de Chine de la Période Ming (1581—1650),” Monumenta Serica 16 (1957): 74.

综上所述,笔者所掌握的西方资料中详细记载了晚明首批皇室成员入教过程的只有《利玛窦史料集》,但可惜的是,面对身份如此特殊的受洗者,传教士未注明他们的中文姓名,而仅有入教后的教名(5)传教士在撰写受洗事迹时,多数情况下并不记录中国人原来的名字,而仅写其姓以及教名,但对于重要的受洗者,会在首次提及时写明他们的中文名,例如徐光启、杨廷筠等。参见Nicolas Standaert, Yang Tingyun, Confucian and Christian in Late Ming China: His Life and Thought. Leiden: E. J. Brill, 1988, p. 76. Ed. Nicolas Standaert, Handbook of Christianity in China. Leiden, Boston, Köln: Brill, 2001, Vol. I, p. 248.;另外笔者也并未能够在中文历史资料中找到相关的直接记载,这就在无形之中给确定首批信教的皇族成员的身份增加了难度。那么这几位重要的见证早期天主教传播的皇室成员就真的只能在历史长河中湮没无闻了吗?其实不然。

众所周知,据利玛窦的回忆录以及他的书信集记载,利氏于万历二十三年(1595)在南昌开辟新的传教点后,曾经在南昌城中与两位王爷有过交往,此二人分别是建安王朱多和乐安王朱多焿。查《明史》可知,南昌是太祖第十七子宁献王朱权的藩地。其子孙除了长房朱盘烒一脉传至五世孙朱宸濠时因叛乱而遭除藩(6)《明史·卷一百一十七·列传第五》。,以及四房朱盘炷、五房朱盘㷬无子而除藩外,共有八支封为郡王,藩地分别是:临川、宜春、瑞昌、乐安、石城、弋阳、钟陵、建安。而前文所提到的建安王朱多和乐安王朱多焿即朱权的七世孙,分别承袭了建安和乐安两支郡王的头衔。(7)《明史·卷一百〇二·表第三》。但入教的皇族成员中不可能有此二人,若是他们入教,利氏在回忆录中不至于连二人的名字都不提及。

而关于乐安一支,据《明史·卷一○二·表三》记载:“□□王多焿,端简嫡一子,嘉靖四十年(1561)袭封。万历间薨。”“□□王谋,多焿庶一子,万历四十三年(1615)封长子。天启二年(1622)袭封。”据《盱眙朱氏八支宗谱·卷四·乐安多字派》,朱多,嘉靖三年(1524)生,四十年(1561)袭封,薨未详。据《盱眙朱氏八支宗谱·卷四·乐安谋字派》,朱谋,万历四十二年(1614)封世子。综上所述,虽然关于朱多焿之子朱谋受封世子的时间有所出入,但可以确定的是,在朱谋封世子时,朱多焿不可能已去世,因此其卒年当在万历四十二年(1614)之后。

在利氏叙述南昌首批皇室成员受洗的内容中,有一句话引人注意:“这几个孩子的老母是位寡妇。”(3)Ricci, op.cit., Vol. II, p. 337.因此可以得出结论:在万历三十二年皇族成员受洗时,那三兄弟(唐·若瑟、唐·梅尔基奥尔、唐·巴尔撒泽)的父亲已去世。所以受洗的皇室三兄弟不可能是朱多和朱多焿的儿子,因为在万历三十二年两位郡王依旧在世。

其实在利氏的回忆录中,关于建安王的篇章里也有叙及:相较于朱多焿,朱多一脉与传教士们的友谊更加持久,在他死后,他的儿子继续和传教士们有来往。(4)Ricci, op.cit., Vol. I, p. 371.圭莱尔罗在《耶稣会士年度报告》中描写了1604年(万历三十二年)朝廷派使臣前往南昌,朱谋垅受封世子,传教士前往祝贺的盛况。(5)Guerreiro, op.cit., pp. 120—121.只是朱谋垅自始至终都不曾受洗。这也从侧面论证了相较于朱多,朱多焿的儿子此后便不再与传教士来往了。

排除了在利氏回忆录中出现过的建安王和乐安王,南昌首批受洗的皇室成员只可能是回忆录中并未提及的人物。下面根据《利玛窦史料集》中的叙述,以唐·若瑟为搜索的突破点,列出几个能够帮助筛选出其人的条件:

1. 关于唐·若瑟接受洗礼的引路人——他的岳父保禄,《利玛窦史料集》中给出了一个关键信息,这位老秀才已经80多岁了。(6)Ricci, op.cit., Vol. II, p. 333.由此可大致推断出唐·若瑟的妻子在其受洗时年龄约在40岁至60岁之间。查《盱眙朱氏八支宗谱》可知,南昌宁献王朱权后裔在婚配时,夫妻二人年龄相仿,不存在互相间差别特别大的情况,也就是说唐·若瑟年龄也和其妻子差不多,在40岁到60岁之间,即大约生于嘉靖二十三年至嘉靖四十三年间。(误差在一二年间的在下文的筛选过程中也予以保留。)

2. 唐·若瑟在万历三十二年应在世,其妻子也应在世。因为《利玛窦史料集》中在紧接着上文所提及的五人受洗后,又提及唐·若瑟的妻子以及其他亲戚也跟着受洗了。(7)Ricci, op.cit., Vol. II, p. 337.

3. 唐·若瑟至少有两个弟弟,在万历三十二年须在世,三人均应无妾(8)明末清初时在华传教士虽然大致遵循范礼安(Alessandro Valignano,1539—1606)所提倡、利玛窦所实践的适应性传教路线,对于中国许多传统文化礼仪给予了包容,但在男人纳妾问题上却从未妥协,如果一人有众多妻妾,那么不会被允许入教。具体可参见黄一农:《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》中第二章、第四章、第十三章描写瞿汝夔、王徵等人因妻妾问题而在入教上受到的阻碍和困扰。另外也可参见利玛窦著,罗渔译:《利玛窦全集》,台北:光启出版社,1986年,第507页,该页中石方西神父(Francesco de Petris,1562—1593)叙述了中国士大夫因纳妾所造成的入教难问题。谢和耐(Jacques Gernet)著,耿昇译:《中国与基督教——中西文化的首次撞击》,北京:商务印书馆,2015年,第244页,该页内容中李明神父(Louis Le Comte,1655—1728)叙述了归化中国人一大障碍——一夫多妻制。;且年长的弟弟有子,并出生于万历三十二年前,年龄不应在受洗当年超过16岁,但也不小于3岁。(1)在《利玛窦史料集》和《耶稣会历史》中,关于玛诺,书中原文分别用了“figliolino”和“fanciullo”这两个单词,在意大利语中表示“小男孩”的意思,此处取3岁至16岁作为筛选条件已属宽泛。

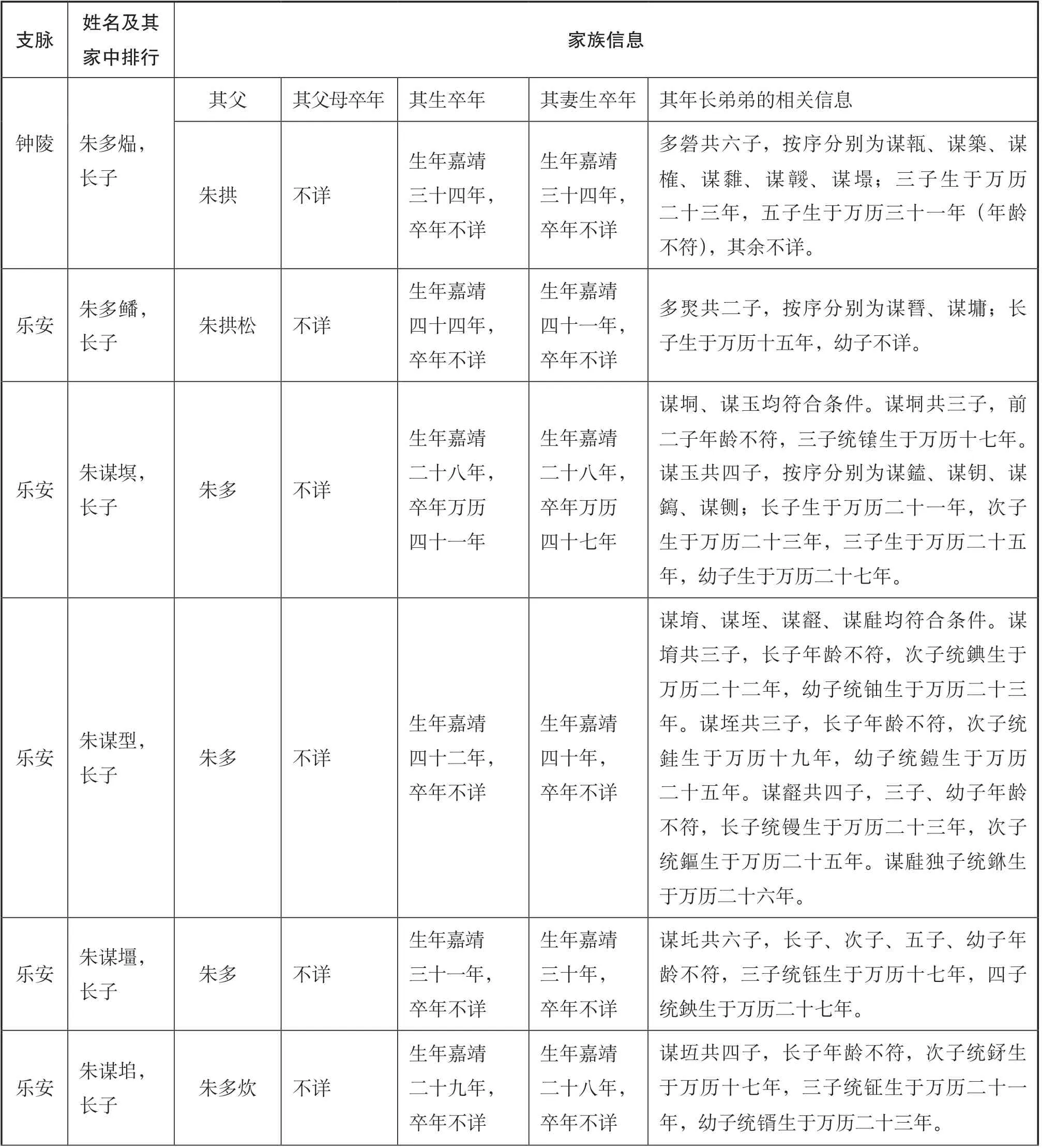

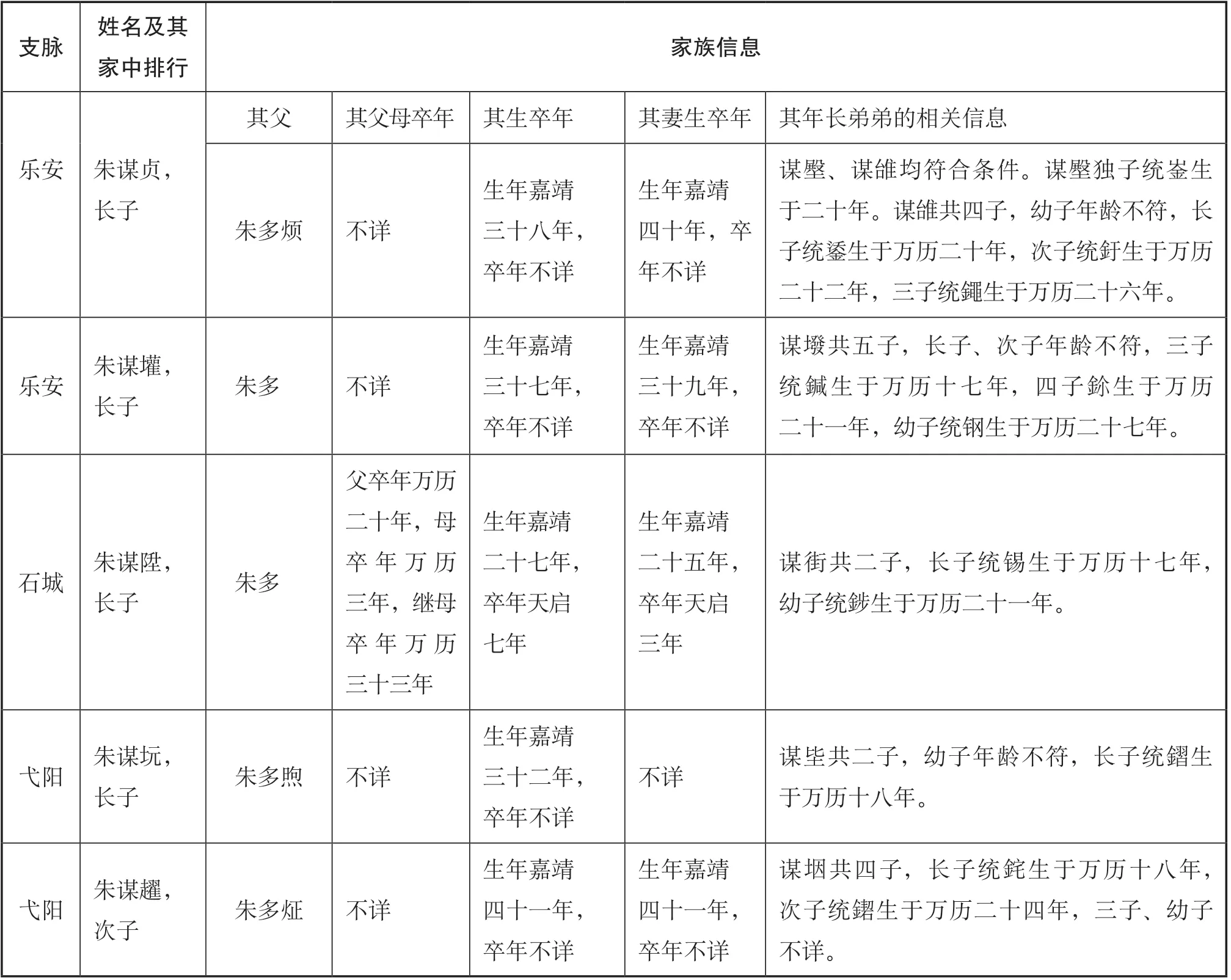

根据《盱眙朱氏八支宗谱》中所载的族谱介绍,虽然有些信息不全,但结合以上筛选条件,仍可得到下列唐·若瑟的候选名单,见表1:

表1 唐·若瑟可能的身份

(续表)

此11人中,来自乐安一支的占了7人。如果万历三十二年受洗的皇族成员是乐安一支的话,那么利氏在回忆录中描述此段内容时没有理由不提及乐安王朱多焿,因此这五位受洗者不太可能属于乐安支,故先排除。如此,唐·若瑟的人选就只剩下钟陵的朱多煰,石城的朱谋陞以及弋阳的朱谋坃和朱谋趯。

据《利玛窦史料集》记载:“正当神父们担忧时,被告知正好有一座修缮完好的房屋待售,它的地理位置很理想,就在城墙内靠近巡抚督院的地方。”(1)Ricci, op.cit., Vol. I, p. 378.可知传教士在南昌的住所位于南昌城内。而在关于唐·梅尔基奥尔观摩其兄唐·若瑟洗礼的叙述中,有这么一句话:“他两天后就又回到了神父的住所。”(2)Ricci, op.cit., Vol. II, p. 337.由此可知,受洗的皇族成员居住地不会离南昌城很远。是否有可能通过居住地来进一步排除人选呢?来看一下各支王府的所在地,据《盱眙朱氏八支宗谱·卷一·瑞昌王府胜迹》载:“瑞昌王府在澹台嗣后,即今贡院址,擅东湖之阳。”据《江城名迹录》记载:“阆园,在永和门内,李太虚宗伯明睿,构弋阳王之旧邸也。”(3)(清)陈弘绪:《江城名迹录》,北京:中国书店,2018年,第171页。“乐安王府,在永和门内,宁惠王第三子昭定王奠垒肇封于此。”(4)《江城名迹录》,第21页。据《新修南昌府志》记载:“东湖在马湖之北,为贡院,为宗学,为乐安王府,东为弋阳王府,南为校士公署,为建安王府。”(1)(明)范涞修,(明)章潢撰:《新修南昌府志·卷一·南昌府治图说》,1588年。“郡城脉自南关口,稍东折为窑湾,径操场入,为澹台祠,折而北为弋阳王府,至永和门黄册库,折而西,至乐安王府。”(2)《新修南昌府志·卷一·南昌府治脉络图说》。根据以上关于瑞昌、弋阳、乐安以及建安四王府的具体地理位置信息,再结合《南昌县志》(3)(清)徐午修,(清)万廷兰等撰:《南昌县志》,1794年。以及《新修南昌府志》的南昌县城示意图,可以确定这四个王府当位于南昌城内。又据《江西通志·卷一百十六·艺文·奏疏二·江西王府分管府事疏》(4)(清)谢旻等修,(清)陶成、(清)恽鹤生撰:《江西通志》,1732年。中欧阳铎的疏奏:“今据其宗派,则钟陵与建安为近,临川、宜春、瑞昌、石城四府与乐安、弋阳为近,合无将钟陵一府分附建安,石城、瑞昌二府分附乐安,临川、宜春二府分附弋阳?”《盱眙朱氏八支宗谱·卷一·石城王府胜迹》:“石城王府在毛家桥东,即张公府皇册库,离乐安王府、钟陵王府仅数十武所居。”可以得出结论:八支王府均在南昌城内,且相互间距离并不算远。

根据《盱眙朱氏八支宗谱》的记载,在剩余的四位人选中,钟陵的朱多煰,石城的朱谋陞以及弋阳的朱谋坃都不曾迁居,唯有弋阳朱谋趯一脉在其父朱多炡一辈时迁至新建县。据《盱眙朱氏八支宗谱·卷一·弋阳支旧序》:“就拱桧一公之子而论,长多煌杉山分支祖也。多炡塔山分支祖,后迁杉山也。多燝大堨分支祖也。蛟溪、上谌、安义支,则多炤公之裔也。”另外在《盱眙朱氏八支宗谱·卷一·塔山杉山支序》里又提到:“曷若煌公、炡公二支之裔,绣壤相错,每遇冠昏丧祭,聚首一堂,绎周道亲亲之谊,不有合欤?况煌公、炡公始居塔山,煌公之裔续又分迁杉山。”以上两段关于朱多炡的迁居地的资料虽然互相矛盾,但可确定是在塔山和杉山之中的一处,杉山所处的新建县和南昌县相邻,同属南昌府府治所在。(5)《明史·卷四十三·志第十九》。由于朱多煌和朱多炡的后裔经常能“聚首一堂”,可知塔山与杉山相距不远,极可能也位于南昌城内;不管朱谋趯随父迁居到何处,两天后返回神父的住所并不困难。综上,通过居住地无法排除四人中的任何一人。

囿于极有限的文献资料,笔者最终仅能将唐·若瑟的人选缩小在朱多煰、朱谋陞、朱谋趯以及朱谋坃之中,虽然在中国历史记载中没有为他们留下浓墨重彩的一笔,其中一人在西方传教士的记载中也仅仅只有受洗后的教名,但不可否认,首批皇族成员的受洗为天主教在华传播史打开了新的篇章。

关于明末清初时首批受洗的皇族成员的身份探究依然有一个疑问:即使在数百年后今人来看,这样的入教者非常特殊且具有里程碑式的意义,那么当年的传教士们为何没有记录下他们的中文名呢?这可能是由于明朝宗室并无实际政治权力,无法在传教事业上给予传教士们更大的帮助,因此,相对于一些在朝廷中担任重要职位的士大夫官员来说,这些皇室成员反而显得有些无足轻重了;另外,据巴尔托利记载,万历年间居住在南昌的皇室成员占了总居民数的五分之一,(6)Daniello Bartoli, La Cina. Ed. Bice Garavelli Mortara. Milan: Bompiani, 1975, p. 220.所以在当时,朱明皇室已经繁衍生息到相当庞大的数量了,这或许也可成为传教士记载中忽略名字的理由之一。尽管如此,了解并考证晚明首批受洗入教的皇室成员对于研究明末清初天主教在华传播史依然有着相当重要的研究价值和积极意义。