父母低头行为对幼儿问题行为的影响:一个有调节的中介模型

2022-07-17祖静杨文雅周桐帆滕婉琪但菲

祖静 杨文雅 周桐帆 滕婉琪 但菲

[摘 要] 当今时代智能手机等电子产品的普及和广泛使用导致了一种不利于人际沟通与互动的低头行为。由于亲子互动是影响幼儿发展的关键因素,所以有必要深入考察父母的低头行为对幼儿发展的消极影响。本研究运用问卷法对527位幼儿家长进行了调查,结果表明幼儿父母低头行为整体偏高,幼儿问题行为整体较少;父母低头行为既可以直接预测幼儿问题行为,也可以通过亲子关系间接预测幼儿问题行为;幼儿年龄增强了父母低头行为对幼儿问题行为的预测作用,但削弱了亲子关系对幼儿问题行为的预测作用;当父母低头行为得分在18.7~24.5之间时,幼儿问题行为进入警戒阈限。为保证幼儿健康成长,父母应警惕自身低头行为的累积风险效应及其警戒阈值,尽力减少低头行为,学会高质量陪伴幼儿,同时应努力改善亲子关系,密切关注幼儿年龄变化,降低幼儿问题行为的发生率。

[关键词] 低头行为;问题行为;亲子关系

一、问题提出

问题行为(Problem Behavior)也称行为困扰、不良行为等,是个体社会适应的一项重要指标。车文博将问题行为界定为儿童成长过程中表现出来的、常见的、不利于品格和身心健康发展的各种行为,[1]主要包括外化问题行为及内化问题行为,外化问题行为是指个体违反社会规范的非适应性行为,包括攻击、暴力、违纪等问题行为,内化问题行为是指个体在生理上体验到的消极情绪,包括焦虑、抑郁、孤僻、退缩等情绪问题。[2]无论是外化还是内化问题行为在学前期均有分布。近些年,我国儿童的问题行为呈现出低龄化的趋势,[3]由于幼儿期是个体身心迅速发展的时期,该时期的幼儿开始由家庭进入学校,面对外在环境的巨大改变,加之身心的快速发展,幼儿很容易出现问题行为。[4]问题行为的出现直接影响幼儿对知识和技能方面的学习,并且幼儿期的问题行为如果不加干预将延续到青少年时期,导致青春期甚至成年期物质滥用等不良行为的发生概率增加。[5][6][7]如研究发现3岁时幼儿的退缩、焦虑问题行为可以预测其11岁时的退缩、焦虑问题行为。[8][9]也有研究表明幼儿早期问题行为会影响其未来的同伴、师生关系,甚至导致留级、辍学等。[10]鲁特(Rutter)早期研究结果中发现成人期出现反社会问题行为的对象中有70%以上在儿童时期都有着强烈的反社会行为倾向。[11]可见,儿童早期的问题行为对个体的成长具有较大的影响。因此,探讨学前儿童问题行为的影响因素十分必要。

布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)指出,在生态系统理论中微观系统是与个体联系最为紧密、直接的系统,主要包括家庭、学校、社区等。[12]微系统中的家庭是一个复杂的整体,家庭内部各成员之间的互动过程和关系质量对儿童早期发展至关重要。[13]其中父母与幼儿的互动及亲子关系被认为是影响幼儿发展的关键因素,亲子互动质量及亲子关系质量能够预测幼儿的问题行为,如有研究显示,亲子互动与儿童的攻击性、社交抑制和退缩以及社会责任感倾向等密切相关。[14]有关亲子依恋的研究中,母子依恋混乱的幼儿在进入幼儿园后经常会出现攻击、敌视他人的行为。[15]父母与幼儿的互动质量越高、亲子关系越好,幼儿发生问题行为越少,反之,父母与幼儿亲子关系疏离,缺乏互动,亲子关系越差,幼儿越容易表现出多种心理和身体的问题行为。[16]因此,增强亲子互动的质量,有助于改善亲子关系,减少幼儿的问题行为,促进幼儿健康的成长。

在当今新媒体技术飞速发展的时代,各类新媒介层出不穷,拥有智能手机、语音助手、平板电脑的家庭日益增多,信息技术给人们带来生活方式转变的同时也造成了人际沟通方式的改变,其中智能手机等产品的普及和广泛使用导致了一种不利于人际沟通与互动的“低头行为”。低头行为(Phubbing)一词最早出现在澳大利亚麦考瑞辞典中,是由 Phone(手机)和 Snubbing(冷落)合成的新型词,该词的出现是为了让人放下手机,再次回到互相交谈中来。阿加德(Aagaard)认为低头行为指的是个体在与他人互动时眼睛盯着移动设备看,最终导致交谈或沟通出现障碍的社会现象。[17]中国学者魏红(2019)等认为父母低头行为通常发生在家庭环境中,即父母在孩子面前出现因使用手机而被分心的行为。[18]替代假设(Displacement Hypothesis)认为,当人们过度使用媒介时,面对面交流等其他活动时间相应地就会减少。幼儿父母作为幼儿的重要养育者,在家庭中如果经常出现“低头行为”,将导致亲子关系疏离,进而导致幼儿问题行为的增多。而现有的关于低头行为的研究中,研究对象多集中在企业员工、伴侣、青少年群体及其父母中,罗伯茨和大卫(Roberts & David)发现伴侣之间一方出现低头玩手机而冷落对方情感和交流需求时会导致伴侣之间满意度的降低,致使伴侣产生失落情绪以及伴侣之间的冲突,从而影响伴侣的个人幸福感。[19]在上下级关系中,詹姆斯(James)发现领导在与员工互动过程中将注意力集中在手机使用上而忽视员工及其他管理工作,会降低其自身的管理信任,导致其工作满意度下降,进而影响员工的工作绩效。[20]当父母经常性低头使用手机而忽视与青少年的交流时会导致青少年对父母产生疏离感,减少家庭间的联系,破坏亲子关系,而低质量的亲子关系又会导致青少年的问题行为。[21]而现有研究较少关注幼儿父母低头行为及其对幼儿发展的消极影响,关注父母低头行为达到何种程度会对幼儿问题行为产生显著影响的研究更少。因此本研究拟从父母低头行为对幼儿问题行为的影响出发,探讨父母低头行为影响幼儿问题行为的作用机制,分析亲子关系在二者之间的中介作用。

此外,幼儿年龄往往具有调节家庭关系、父母行为与幼儿行为之间关系的作用。以往研究发现年龄往往可以调节人际关系与幼儿问题行为间的关系,例如,研究发现年龄在同伴侵害与师幼关系间起到调节作用。[22]父母低头行為在影响幼儿问题行为的过程中可能也受到幼儿年龄的调节,即不同年龄阶段幼儿其父母低头行为对幼儿问题行为的预测效果可能不同,随着幼儿年龄的增长,父母低头行为对幼儿问题行为的预测可能存在累积效应,年龄较大的幼儿模仿、感知能力较强,对父母低头行为的模仿及感受可能会增加其问题行为出现的概率。

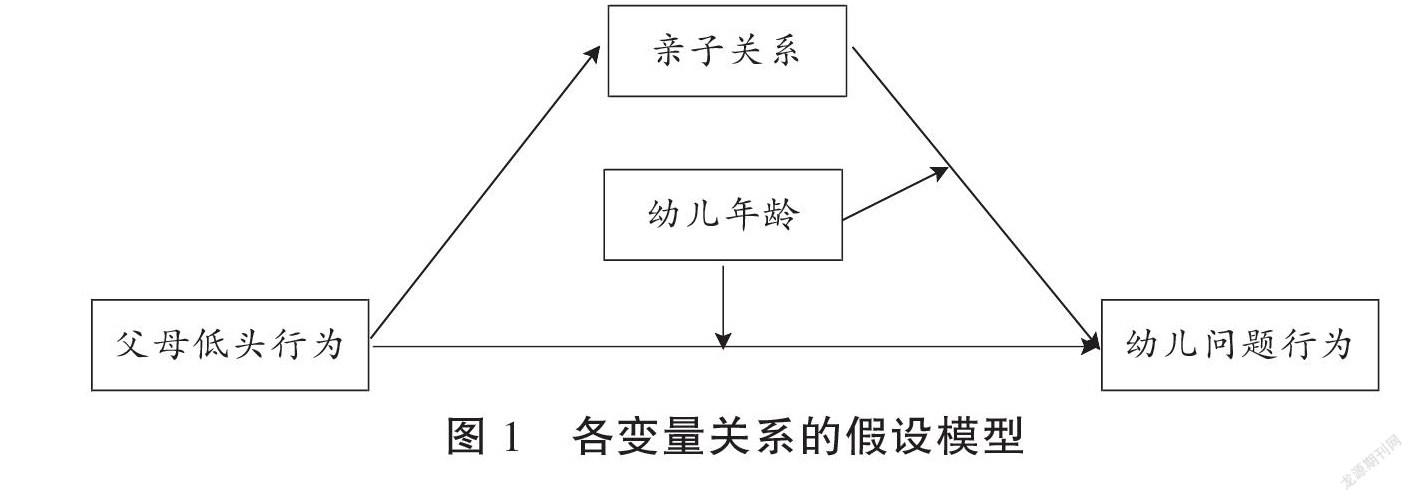

因此,本研究提出如图1所示的假设模型,拟探索在家庭微观环境中父母低头行为对幼儿问题行为产生的直接影响及通过亲子关系对其产生的间接影响,并分析年龄在父母低头行为与幼儿问题行为、亲子关系与幼儿问题行为之间的调节作用,以及父母低头行为对幼儿问题行为产生影响的警戒阈限,以期为改善幼儿家庭关系,提高父母与年幼子女的亲子互动质量,减少幼儿父母低头行为,防范幼儿问题行为发生提供实证依据。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究的问卷调查对象为3~6岁幼儿的父母(父亲或母亲填写),以辽宁省、山东省、山西省为代表选取14所幼儿园,通过幼儿教师转发给幼儿父母,共发放535份调查问卷,回收有效问卷527份,有效回收率为98.5%。在527位幼儿父母中,父亲189位,母亲338位,平均年龄为33岁。研究选择方便抽样与分层抽样相结合的形式。在方便取样的基础上,对小班、中班、大班幼儿家长进行了分层抽样,保证每个年龄段家长抽取人数比例大致相同,其中3岁儿童家长127人,4岁儿童家长157人,5岁儿童家长148人,6岁儿童家长95人。此外,本次研究的问卷调查对象也包括527名幼儿,其中262名男孩,265名女孩。从年龄分布来看,3岁的幼儿共127名,4岁的幼儿共157名,5岁的幼儿共148名,6岁幼儿共95名。

(二)研究工具

1. 父母低头行为量表

本研究采用丁倩等学者翻译和修订自罗伯茨和大卫(Roberts & David)(2016)的伴侣低头行为量表(Phubbing Scale)而形成的父母低头行为量表。[23]该量表是单维度量表,共9个项目,问题包括“我和父母聊天的时候,他们的眼睛会看着手机”等。由于问卷调查以儿童为口吻,而本研究对象为3~6岁的幼儿父母,因此,本研究将问卷的填写主体设定为幼儿父母,将问题改为“当我和孩子聊天的时候,我的眼睛会看着手机”等。问卷采用1~5级评分,得分越高表示父母低头行为越严重。本研究在正式施测之前,已对该量表进行信效度检验(n=174),结果显示拟合指标良好,χ2/df=2.98,RMSEA=0.09,RMR=0.06,NFI=0.84,RFI=0.86,IFI=0.90,TLI=0.85,CFI=0.91,内部一致性系数Cronbach’s α为0.87,说明该量表的中文修订版信效度良好,符合心理测量学要求。

2. 亲子关系量表

本研究采用张晓、陈会昌等人[24]翻译和修订自皮安塔(Pianta)所编制的亲子关系量表(Child Parent Relationship Scale)。该量表共包含26个题项,问卷分为亲密性、冲突性和依赖性三个维度,采用李克特五点计分法,填写主体为幼儿父母,亲密性分数越高,代表亲子关系越好,相反,冲突性和依赖性得分越高代表亲子关系越差,为了表达亲子关系的现状,将亲密性维度得分进行反向计分后和冲突性、依赖性维度得分累积相加,形成亲子关系总分,亲子关系总分越高,表示转换后的亲密性与冲突性和依赖性的总和越高,代表亲子关系越差。本研究在正式施测前,已对该量表进行信效度检验(n=174),结果显示χ2/df=2.329,RMSEA=0.088,RMR=0.157,NFI=0.842,RFI=0.717,IFI=0.835,TLI=0.816,CFI=0.833,总内部一致性系数Cronbach’s α为0.836,其中亲密性、冲突性、依赖性维度的内部一致性系数 Cronbach’s α分别为0.725、0.885、0.734。

3. 康纳斯(Conners)儿童问题行为量表

本研究主要采用已经修订过的康纳斯(Conners)儿童问题行为量表(父母版),[25]量表分为品行问题、学习问题、心身问题、冲动—多动问题、焦虑问题、多动指数六个维度。其中冲动—多动问题与多动指数两个维度都是用来筛查儿童的多动症问题的,而“多动指数”这一维度包含了10个最能区分多动症儿童和无临床诊断儿童的项目,是筛查儿童和青少年的理想指标,也是一种快速衡量治疗效果或对干预的反应的快速方法,主要应用于大样本数据调研。该量表采用0~3级四点计分,填写主体为幼儿父母,分数越高,表明幼儿问题行为越严重。本研究在正式发放问卷前,已对其进行信效度检验(n=174),结果显示χ2/df=2.557,RMSEA=0.095,RMR=0.077,NFI=0.842,RFI=0.614,IFI=0.753,TLI=0.723,CFI=0.749,内部一致性系数Cronbach’s α为0.952,这说明该量表的中文修订版信效度良好。

4. 家庭经济地位的测量

本研究使用家庭社会经济地位(SES)作为控制变量进行测量,采用父母受教育水平和家庭人均月收入两个指标。由幼儿父母自我报告受教育水平,其中1=初中及以下,2=中职中专,3=高中,4=大专,5=本科,6=研究生及以上。本研究使用双方受教育水平的平均数作为父母受教育水平的指标。家庭人均月收入由父母报告,进行7等编码:1=3 000元以下;2=3 000~4 999元;3=5 000~7 999元;4=8 000~9 999元;5=10 001~14 999元;6=15 000~20 000元,7=20 000以上。家庭人均月收入和父母受教育水平标准化并计算总分构成家庭社会经济地位,得分在-3.82~3.13之间,得分越高代表其家庭社会经济地位越高。

5. 共同方法偏差检验

本研究根據周浩和龙立荣(2004)的建议,[26]采用哈曼(Harman)的单因子检验法进行共同方法偏差检验,探索性因素分析结果显示,一共析出4个特征根大于1的因子,其中第一个因子解释了总变异的28.03%,小于40%的标准。因此,本研究不存在严重的共同方法偏差。

(三)研究过程

本研究在确定选题及研究工具之后,首先对研究对象进行抽样,采用方便抽样与分层抽样相结合的方式,对辽宁省、山东省、山西省14所幼儿园的幼儿家长进行调研,通过幼儿教师帮忙转发相关问卷,收集亲子关系、父母低头行为及幼儿问题行为相关数据。其次,在数据收集之后,由五位研究者对数据质量进行把关,剔除缺失值较多、填答时间较短、出现规律性答案等无效问卷。再次,在数据清理的基础上,对数据结果进行统计分析,验证提出的假设模型,撰写研究论文。

(四)数据处理

本研究使用 SPSS 25.0进行描述性统计分析,使用SPSS PROCESS宏程序进行有調节的中介模型分析,进而分析图1中各变量关系假设模型的合理性,使用R语言中广义可加模型(Generalized Additive Modeling, GAM)探讨父母低头行为对幼儿问题行为的复杂影响,用于确定父母低头行为影响幼儿问题行为的警戒阈限。

三、研究结果与分析

(一)幼儿问题行为现状分析结果

对幼儿问题行为的现状进行描述性统计分析,结果发现,幼儿问题行为均值为23.403,标准差为14.097,这说明调查对象中幼儿问题行为得分处于中等偏下水平,整体来看幼儿问题行为较少,对问题行为具体维度的分析发现,以理论中值1.5为衡量标准,各维度题均分均低于理论中值。对幼儿问题行为在不同人口学变量上的差异进行检验发现,幼儿年龄、是否独生子女、家庭结构对幼儿问题行为产生影响,其中5岁儿童、非独生子女、再婚家庭与隔代家庭更容易出现问题行为。

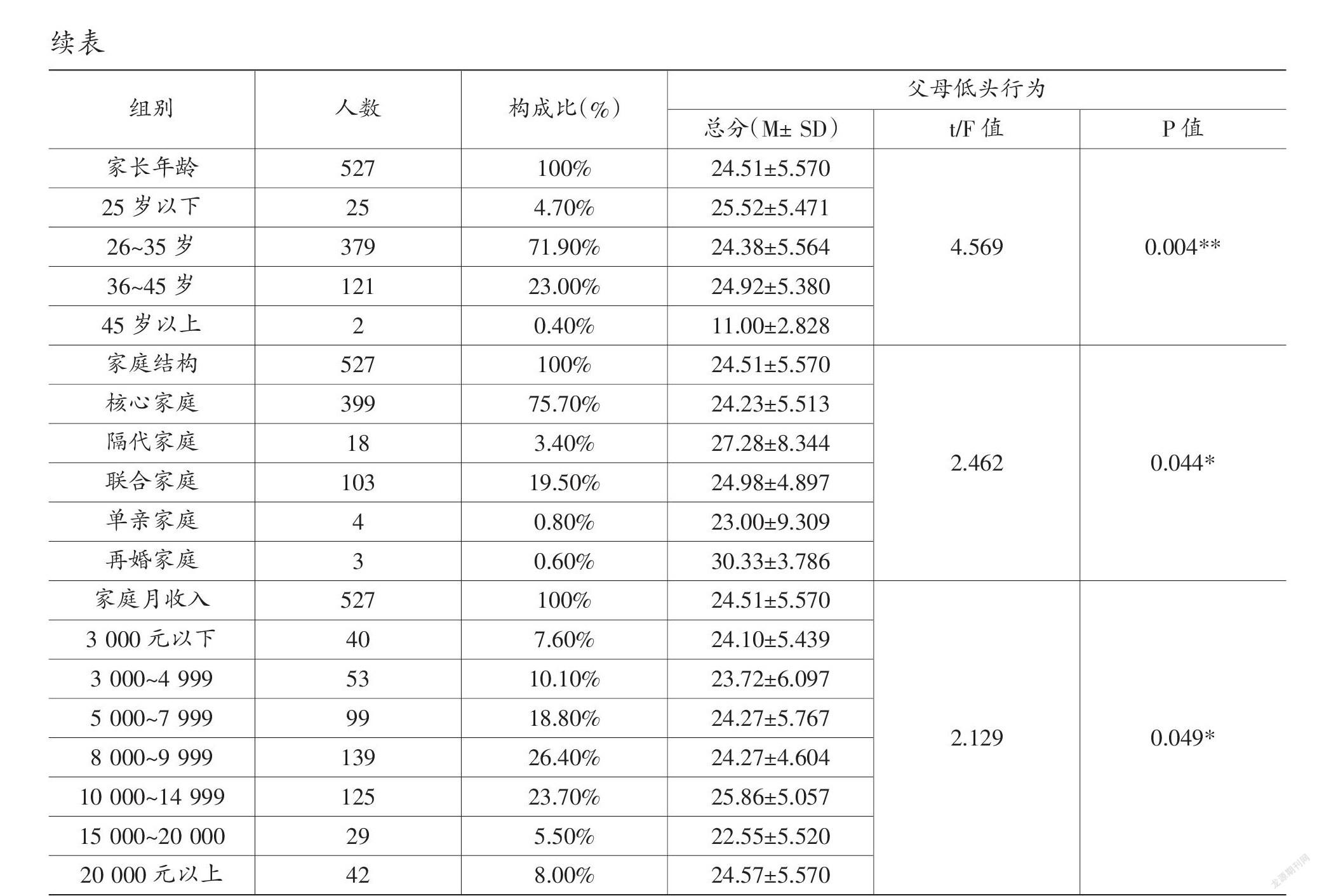

(二)幼儿父母低头行为现状分析结果

对幼儿父母低头行为进行统计分析发现,父母低头行为平均分为24.509(该量表最高分数为45),标准差为5.570,说明父母低头行为整体水平处于中等偏上。对影响父母低头行为的人口学变量分析发现,3岁幼儿的父母低头行为显著低于5、6岁幼儿父母,非独生幼儿父母的低头行为程度高于独生幼儿父母,幼儿父亲低头行为的程度明显高于幼儿母亲,45岁以上的幼儿父母低头行为明显低于 25岁及以下的幼儿父母,核心家庭中幼儿父母低头行为总分明显低于隔代家庭,月收入在10 000~14 999元之间的家庭中幼儿父母低头行为显著高于月收入在3 000~4 999元、5 000~7 999元、8 000~9 999元、15 000~20 000元之间的家庭,这说明中等偏上月收入的家庭中幼儿父母低头行为显著高于低月收入与高月收入的家庭。

(三)父母低头行为、亲子关系、幼儿问题行为之间的关系分析

相关研究发现父母低头行为、亲子关系、幼儿问题行为两两之间呈现极其显著的正相关(r取值范围在0.855~0.910,P<0.01)。幼儿年龄与父母低头行为、亲子关系、问题行为等呈现显著正相关(r取值范围在0.088~0.123),家庭经济地位与冲突性、幼儿问题行为呈现显著相关,幼儿性别则与亲子关系、亲密性、冲突性、依赖性呈现显著正相关。后续研究中将家庭经济地位、幼儿性别作为控制变量进行分析。

首先,采用海斯(Hayes)(2012)编制的SPSS宏中的Model 4(Model 4为简单的中介模型) ,在控制性别、家庭经济地位的情况下对亲子关系在父母低头行为与幼儿问题行为之间关系中的中介效应进行检验。结果(见表5、见6)表明,父母低头行为对幼儿问题行为的预测作用显著(β=2.91 55,t=50.381 9,P<0.01),且当加入中介变量亲子关系后,父母低头行为对幼儿问题行为的直接预测作用依然显著(β=2.055 5,t=19.610 8,P<0.01)。父母低头行为对亲子关系的预测作用显著 (β=3.066 3,t=38.574 5,P<0.01),亲子关系对幼儿问题行为的预测作用也显著(β=0.280 5,t=9.538 9,P<0.01),因亲子关系为负向计分,即得分越高代表亲子关系越差,因此,父母低头行为对亲子关系具有显著的负向预测作用,亲子关系对幼儿问题行为具有正向的预测作用。此外,父母低头行为对幼儿问题行为的直接效应及亲子关系的中介效应的bootstrap 95%置信区间的上、下限均不包含0(见表6),表明父母低头行为不仅能够直接预测幼儿问题行为,而且能够通过亲子关系的中介作用预测幼儿问题行为。该直接效应(2.055)和中介效应(0.86)分别占总效应(2.915 5)的70.50%、29.50%。

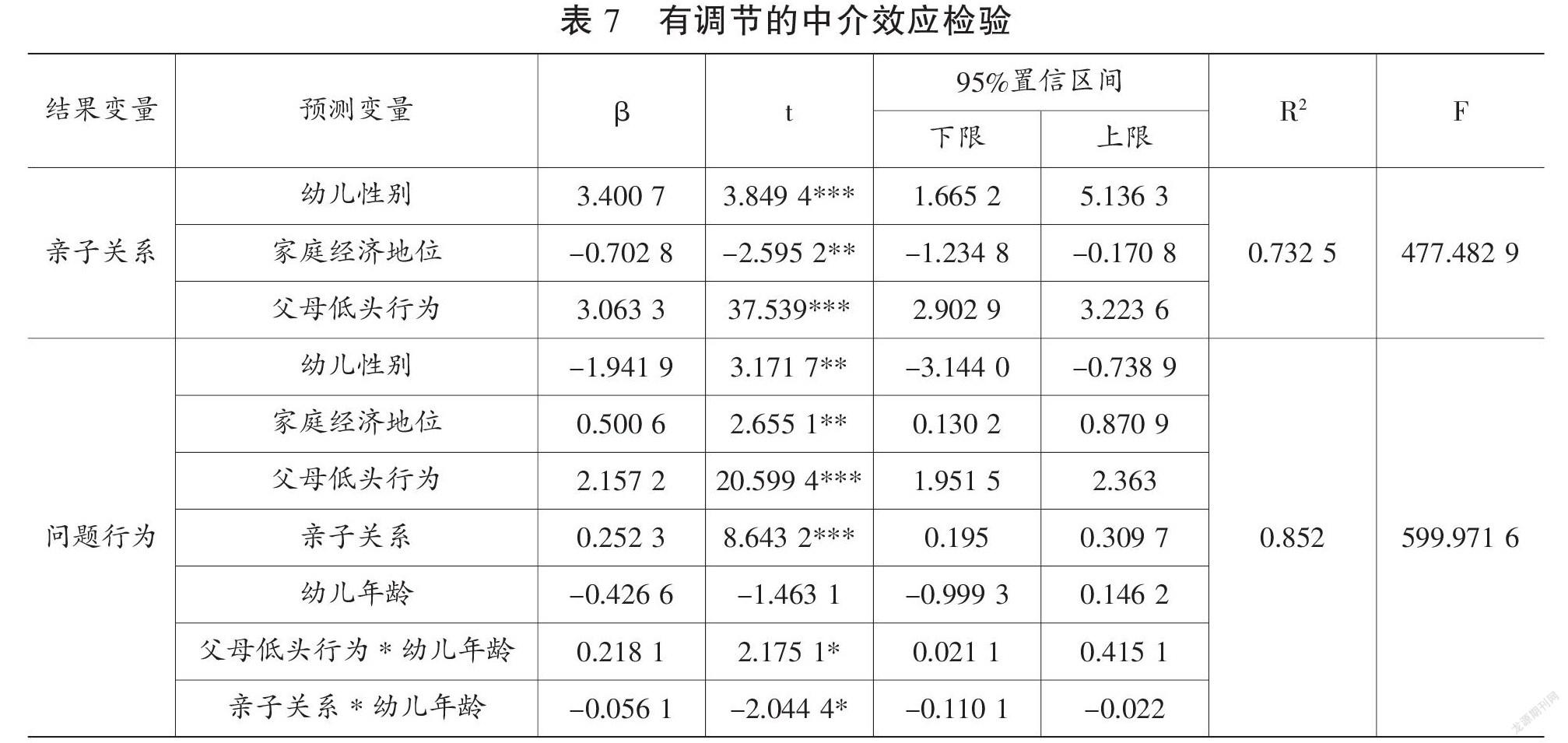

其次,在中介效应验证的基础上,对幼儿年龄的调节效应进行检验。第一步,对自变量和调节变量进行标准化处理;第二步,将家庭经济地位、幼儿性别作为控制变量;第三步,采用海斯(Hayes)开发的SPSS宏程序Process进行有调节的中介模型的验证,选取模型15进行验证,采用偏差矫正的百分位Bootstrap方法检验,重复取样5 000次,计算95%的置信区间。研究结果见表7、表8。

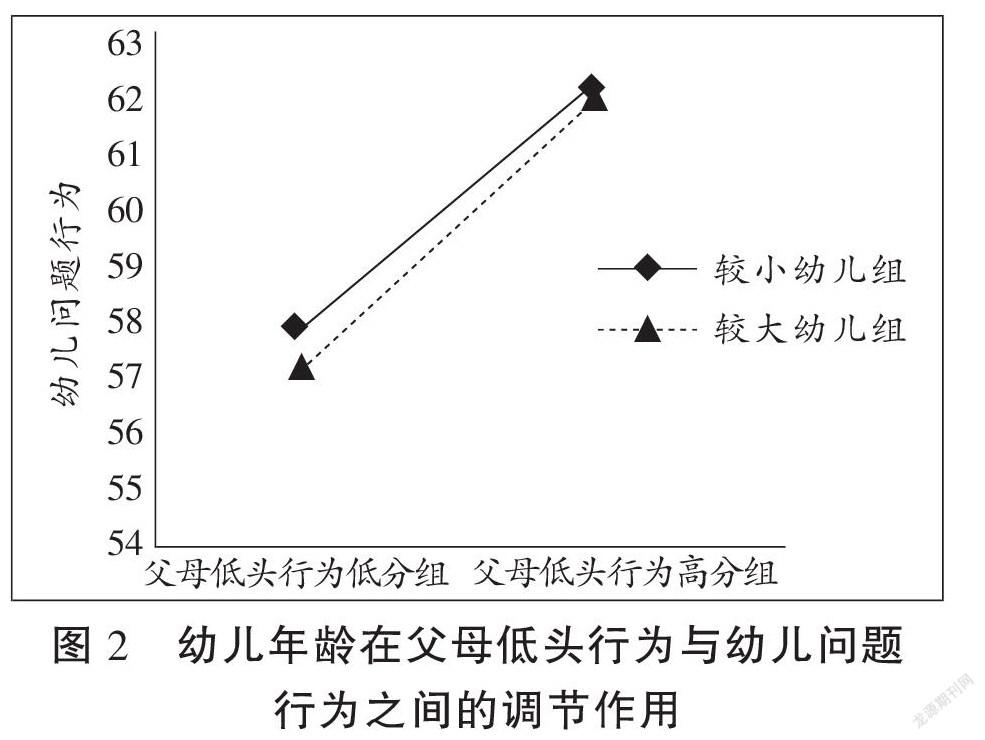

研究结果显示:(1)父母低头行为可以正向预测问题行为(β=2.157 2,t=20.599 4,P<0.001),父母低头行为显著预测亲子关系(β=2.157 2,t=20.599 4,P<0.001),而亲子关系对问题行为也有显著的预测作用(β=0.252 3,t=8.643 2,P<0.001),95%的置信区间不包含0。结果证明亲子关系在父母低头行为与幼儿问题行为之间存在中介作用。(2)父母低头行为与幼儿年龄的交互项对幼儿问题行为的预测作用显著(β=0.218 1,t=2.175 1,P<0.05),此外,在父母低头行为对幼儿问题行为产生直接作用路径中,在幼儿年龄M-1SD、M、M+1SD三个不同水平上效应分别为1.930 1、2.157 2、2.384 4,且95%的置信区间均不包含0,说明父母低头行为在对幼儿问题行为产生直接作用过程中受到幼儿年龄的调节,即随着幼儿年龄的增长,父母低头行为对幼儿问题行为具有增强的预测作用。(3)亲子关系与幼儿年龄的交互项对幼儿问题行为的预测作用显著(β=-0.056 1,t=-2.044 4,P<0.05),在幼儿年龄M-1SD、M、M+1SD的三个水平上,中介效应分别为0.952 5、0.773、0.593 6,且95%的置信区间不包括0,可见亲子关系在父母低头行为与问题行为之间的中介效应随着幼儿年龄的增长呈降低趋势,即随着幼儿年龄的增长,亲子关系对幼儿问题行为的预测呈现削弱现象。因此,调节变量对中介效应有显著调节作用,有调节的中介效应成立。

进一步进行简单斜率分析表明(图2、图3),年龄较大的幼儿的父母低头行为对幼儿问题行为具有正向预测作用,随着低头行为的增多,幼儿问题行为呈现明显上升趋势。而年龄较小的幼儿的父母低头行为同样会对幼儿问题行为产生正向预测作用,但随着父母低头行为的增多,其上升趋势相对较缓。即年龄增强了父母低头行为对幼儿问题行为的预测作用。

此外,随着幼儿年龄的增长,亲子关系(亲子关系得分为反向计分结果,得分越高代表亲子关系质量越差)得分越高的幼儿其问题行为越多,同时需要注意的是,年龄越小的幼儿其亲子关系对问题行为的预测作用越强烈,年龄越大的幼儿亲子关系对幼儿问题行为的预测效应减弱。即年龄削弱了亲子关系对幼儿问题行为的预测作用。

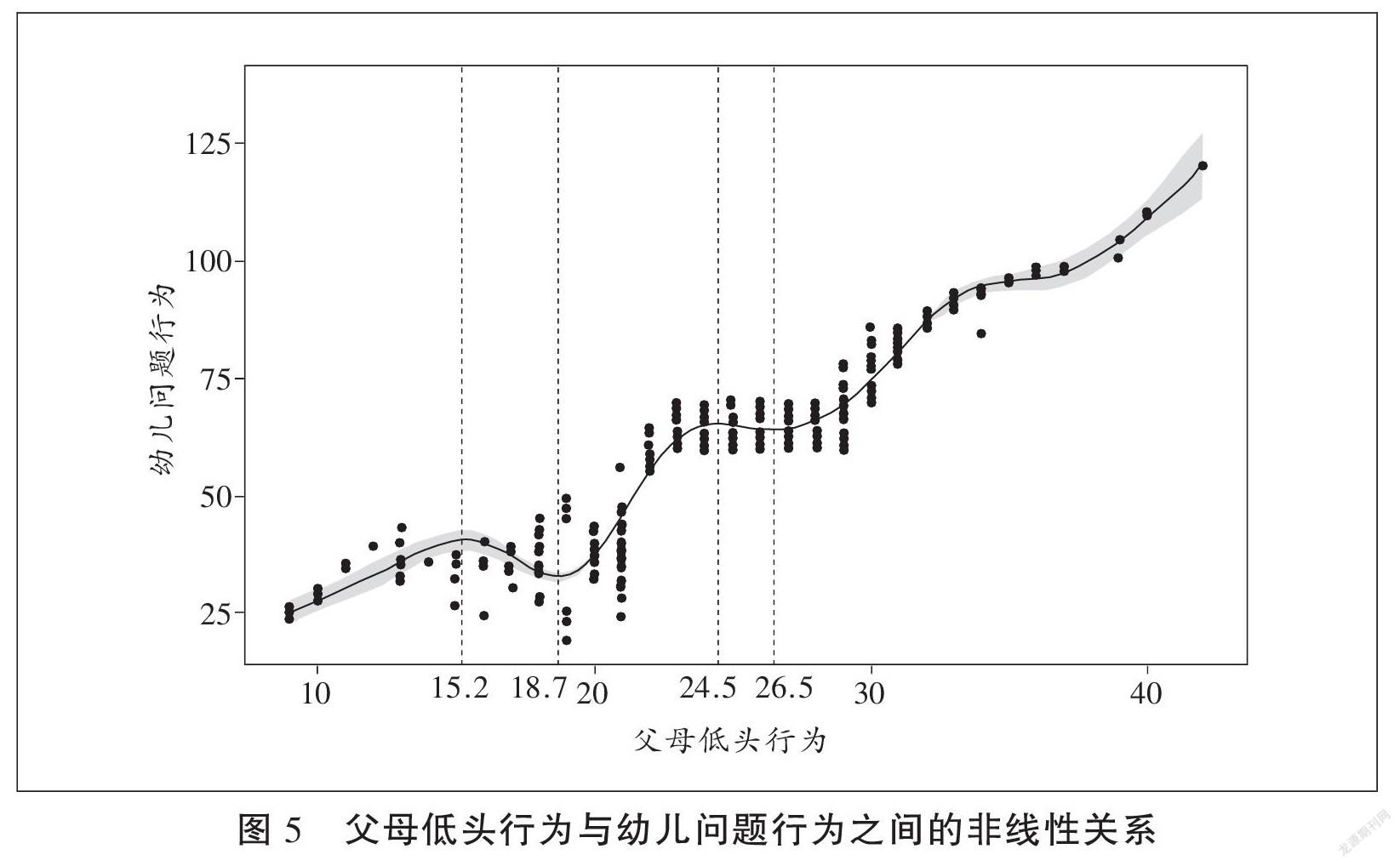

(四)父母低头行为影响幼儿低头行为的阈限分析

首先使用散点图确定父母低头行为与幼儿问题行为之间的关系,如图4所示,低头行为与幼儿问题行为之间呈现非线性关系,父母低头行为与幼儿问题行为之间的关系显著,r=0.91,P<0.01,达到统计学显著水平。

根据基础模型残差的偏自相关(PACF)绝对值之和最小选取GAM模型的自由度(dfmodel 1=20,dfmodel 2=18)构建model 1、model 2。model 3为与model 1、model 2比较的线性关系模型。model 1< -gam(幼儿问题行为~亲子关系+s(父母低头行为,20),model 2<-gam(幼儿问题行为~s(父母低头行为,18)),Anova拟合结果为model 1和model 2无明显统计学差异,但model 1的AIC小于model 2的AIC,取model 1。

综合以上,Model 1为最优,从中我们看到,拐点(Infection Point)分别是15.2、18.7、24.5、26.5,当低头行为得分在18.7~24.5时,幼儿问题行为会出现急速上升趋势,而当父母低头行为得分在15.2~18.7,24.5~26.5之间时,幼儿问题行为缓慢下滑,而在这两个区间之外,均呈现明显的上升趋势。因此,本研究认为,当父母低头行为在18.7~24.5之间时,幼儿问题行为进入警戒阈限,此时,如不对父母低头行为加以干预,将导致幼儿问题行为显著上升。

四、讨论

(一)幼儿父母低头行为及幼儿问题行为整体状况

调查研究发现幼儿父母低头行为得分整体偏高,这也说明了幼儿父母低头行为表现较严重。在以往研究中也证明了其他群体的低头行为的表现频率较高。颜利飞等学者在研究中指出,大部分低头群体每天使用手机的时间在8小时以上,60%的调查者每半小时至少查看一次手机,且低头使用手机的时间以及频率很高并呈现上升的趋势;[27]胡梦洁对伴侣低头行为现状的研究结果显示伴侣低头行为处于中等偏上的水平;[28]钟楚娴等人的研究也指出当代大学生存在较为严重的低头使用手机成瘾情况。[29]因此,本研究结果与以往研究结果一致。本研究分析人口学变量对父母低头行为的影响发现,25岁以下年轻父母、多胎家庭、隔代养育家庭以及中等收入家庭中父母低头行为的现象较为严重,年轻父母智能设备使用较为熟练,容易产生手机成瘾等行为,而多胎家庭中子女较多,父母精力分散,有时需要长子长女照顾幼弟幼妹,家长如果低头行为严重,很可能造成幼儿缺乏足够的关注,类似地,隔代养育家庭也可能出现这种状况,隔代家长如果不了解手机使用的危害,一边带孩子一边刷视频等低头行为会严重影响幼儿身心健康发展,甚至造成一些人身伤害。而中等收入家庭中,父母既有足够的经济实力购买智能设备,同时相对于低收入家庭又有一定的闲暇时光,更容易出现低头行为,这应当引起家长的警觉。

幼儿问题行为的调查研究发现,本研究中幼儿问题行为处于中等偏下的水平。本研究发现调查中幼儿问题行为的平均值与以往研究成果不同,苏林燕、李雪荣、黄春香等,[30]范娟、杜亚松、王立伟[31]分别使用康纳斯(Conners)儿童问题行为问卷调查中国城市儿童问题行为现状,建立该问卷的城市常模,通过对比中国城市常模,发现儿童问题行为除学习问题外,其品行问题、身心问题、冲动—多动、焦虑及多动指数因子分均高于城市常模水平,这提示我们随着时代的变迁3~6岁学前儿童的问题行为呈现上升趋势,这与李甜甜、顾吉有、徐鹤文(2021)[32]对310名幼儿父亲的调研结果相似,学前儿童问题行为平均水平高于2005年中国城市常模水平,提示我们需要对当代学前儿童问题行为常模进行重新校验。

(二)父母低头行为与幼儿问题行为之间关系的讨论

本研究发现亲子关系在幼儿父母低头行为与幼儿问题行为之间起着部分中介作用,即幼儿父母低头行为既可以直接影响幼儿问题行为,也可以通过亲子关系影响幼儿的问题行为。为了更加深刻地解读研究结果背后的原因,首先,应解释父母低头行为对幼儿问题行为的直接影响。其次,应分析親子关系在父母低头行为及幼儿问题行为之间的中介作用。最后,应解读年龄在父母低头行为对幼儿问题行为的影响以及亲子关系对幼儿问题行为的影响中的调节作用。

本研究发现父母低头行为直接影响幼儿问题行为。幼儿父母在低头使用手机时,幼儿往往是被忽视的对象。亲子对话、情感交流上得不到回应,亲子亲密度下降、冲突性及依赖性增多往往会造成幼儿的情绪问题、品行问题等。[33]尤其是亲子之间的目光交流更是亲子沟通质量的重要保障,父母低头行为越多,幼儿越发感受到与父母沟通过程中的被冷落的感觉,而幼儿的情绪调节能力较弱,他们会通过一些问题行为表现出自己的不满以吸引家长的注意力。这也就解释了为什么父母低头行为会直接影响幼儿问题行为的产生。

在父母低头行为影响幼儿问题行为的模型中,亲子关系发挥了中介作用。亲子关系包含亲密性、依赖性及冲突性三个维度。当幼儿父母低头使用手机时,幼儿的情感需要不能得到及时满足,亲子之间的亲密性会降低,相反的,亲子之间会表现出更多的冲突性,幼儿因此会表现出焦虑、退缩等问题。另一方面,当幼儿父母经常低头使用手机时,部分幼儿会对父母表现出更多的依赖性,进而达到与手机“争夺”父母注意力的目的。因此当幼儿父母放下手机回归到面对面的亲子互动中,幼儿较少出现不正常的行为;反之,则表现出较多的违纪越轨、焦虑暴躁等问题行为。本研究认为幼儿父母低头行为会对亲子关系质量产生一定的负面影响,增加亲子之间的冲突性和依赖性,进而影响幼儿的问题行为。这也启示幼儿父母应该多关注与幼儿之间的亲子互动,避免或减少低头行为的发生,进而促进良好亲子关系的发展,减少幼儿问题行为的发生。

本研究发现幼儿年龄分别在父母低头行为对幼儿问题行为的预测、亲子关系对幼儿问题行为的预测中发挥调节作用。首先,幼儿年龄调节父母低头行为对幼儿问题行为的预测作用,具体的,随着年龄的增长,父母低头行为对幼儿问题行为的预测效果越明显,即年龄增强了父母低头行为对幼儿问题行为的预测作用。分析其原因,较大幼儿(5~6岁)的主动适应能力比较小幼儿(3~4岁)更强,他们在面临父母低头行为出现的时候,能够采用抵抗与唤起注意等方式吸引家长注意力,而不是像年幼幼儿那般只能被动承受父母低头行为的影响。为了寻求父母的关注,较大幼儿会使用攻击他人等方式唤起父母的注意,这样随着年龄增长,累积下来的问题行为会越来越多。这解释了为什么年龄增强了父母低头行为对幼儿问题行为的预测效果。

另外,幼儿年龄在亲子关系与幼儿问题行为之间发挥调节作用,较小幼儿(3~4岁)组亲子关系对幼儿问题行为的预测效果更强,相反,较大幼儿组(5~6岁)亲子关系对幼儿问题行为的预测效果弱于较小年龄组,即年龄削弱了亲子关系对幼儿问题行为的预测作用。分析其原因,较大幼儿社会交往范围扩大,其人际关系从简单的亲子关系拓展到亲子关系、同伴关系、师幼关系等,同伴关系、师幼关系等逐渐成为较大幼儿的重要人际关系,这些人际关系质量也会对其问题行为产生影响,分担了亲子关系对幼儿问题行为的预测作用。因此亲子关系对幼儿问题行为的预测随着幼儿年龄的增长而削弱。

(三)父母低头行为影响幼儿低头行为的警戒阈限分析

父母低头行为对幼儿问题行为产生影响绝不是一朝一夕的结果,具有时间的累积效应,当分析二者关系时,散点图的结果发现二者呈现非线性关系,因此借鉴胡碧颖、范希涛、吴艳等学者对中国幼儿园结构质量指标的“门槛效应”的研究,[34]以及毛伟、李超、居占杰等人对教育缓解农村贫困情况的调查,[35]使用广义可加模型对父母低头行为与幼儿问题行为之间的关系进行了细致探讨,结果发现,当父母低头行为在18.7~24.5之间时,幼儿问题行为的增速开始发生改变,幼儿问题行为陡然增多,分析其原因,主要有以下几个方面:该区间为M-SD到M之间,即平均值一个标准差以下到平均值之间,说明此区间内父母低头行为得分逐渐接近调查对象的平均水平;低头行为具有一定的隐蔽性,程度不是很严重时不易被幼儿察觉,当达到一定量时,会引发幼儿的注意,说明在此区间内,幼儿可能比较明显感受到父母低头行为,感受到被父母冷落的感觉,幼儿的情感、交流需求得不到父母回应,因此问题行为出现陡然增多的趋势。此问卷调查对象为父母群体,填写者也为父母群体,难免出现社会赞许倾向,量表评分时可能出现父母低估自身低头行为的情况,真实的低头行为可能比数据反映的情况还要严重一些,父母低头行为得分在此区间内说明其真实的低头行为可能更为严重,因此导致幼儿问题行为显著增多。未来研究可采取多方评价的方式让数据结论更加接近客观现实。此外,未来研究还应当考虑父母低头行为对幼儿问题行为的时间累积效应,对父母低头行为对幼儿问题行为的影响进行纵向追踪研究。

五、教育建议

(一)幼儿父母学会高质量陪伴幼儿,避免无效陪伴

研究发现幼儿父母低头行为整体较为严重,达到中等偏上水平。这启发我们对父母要更加注意低头行为的相关指导,降低父母的低头行为。部分幼儿父母认为和孩子待在一起就是陪伴幼儿,殊不知一个低头玩手机的父母与幼儿的交流质量极低,这种陪伴和不陪伴没有太大区别。因此,改正幼儿父母的错误认知,减少幼儿父母低头行为的发生,提高父母对孩子的陪伴质量,避免无效陪伴是非常必要的。一方面,幼儿父母可通过观看讲座、阅读相关书籍等多途径来深刻地认识低头行为的危害,从根本上减少低头行为的发生。另一方面,幼儿父母应合理控制低头行为出现的时间。在家庭中,幼儿父母可将这些闲暇的碎片时间“化零为整”,将每天低头使用手机等电子产品用于工作的时间有效集中在某一个时间段来进行,如在幼儿睡觉或休息后可适度地使用电子产品处理工作,从而避免在幼儿面前表现出更多低头行为。此外,在家庭中,可用自然环境下的游戏、亲子游戏等面对面的活动来代替低头使用电子产品的行为,这不仅能够有效地减少低头行为的出现,还保证了对幼儿的高质量陪伴。

(二)幼儿父母营造和谐家庭环境,建立良好的亲子关系

本研究发现亲子关系在父母低头行为与幼儿问题行为之间发挥中介作用。相关研究也发现家庭成员中低头行为越少,家庭亲密度越高,家庭成员之间的关系越好。[36]因此,提高亲子关系质量,增加家庭成员间的亲密性,减少亲子之间的冲突性和依赖性是减少幼儿问题行为的必要条件。

首先,在家庭中适当地增加亲子情感互动,父母要多鼓励幼儿表达心声及需求,采取教育、鼓励、关心体贴相结合的方式去回应和反馈幼儿。在这个过程中,幼儿与父母容易形成安全的依恋关系,从而营造和谐的家庭环境,促进幼儿社交能力的发展。如晚饭后是父母与孩子进行情感交流的重要时期,幼儿父母可以与孩子一起聊一聊在幼儿园发生的趣事,引导孩子学会分享的快乐。其次,父母可进行多形式、多主题的亲子游戏,增加亲子之间的亲密度。亲子游戏开始前,家長要明确该阶段幼儿的身心发展特点,根据幼儿的兴趣合理设计游戏,如0~3岁的幼儿对看、听、触摸各种物体特别感兴趣,因此家长可以选取颜色鲜艳的玩具和幼儿进行互动;对于3~6岁的幼儿,根据其身体、思维等方面的发展,家长可以和幼儿共同制作或创造玩具,注重幼儿的动手、想象等能力的发展。最后,还可以通过亲子阅读、户外活动等来促进亲子关系,这些活动既可以促进父母与幼儿之间的活动,降低父母低头行为,又能够为幼儿提供关于社会、自然和自我的知识,使幼儿在良好的亲子关系的保护下,减少问题行为发生的风险。

(三)对不同家庭采取针对性策略,避免年龄、家庭结构等特别影响

研究发现,25岁以下父母、隔代家庭父母、5~6岁幼儿父母、中等偏上收入家庭父母低头行为相对较多,这启发我们对这些家庭的父母要更加注意低头行为的相关指导,降低这类家庭中父母的低头行为。例如,25岁以下父母的年轻家庭中父母可以带领孩子共同建立、执行手机使用的规则,如定期休息、达到约定的使用时限就立即停止使用等。对于隔代家庭,幼儿父母应与主要抚养幼儿的祖辈家长进行沟通,积极传达低头行为对幼儿带来的危害,使家庭成员对减少低头行为形成和谐统一的态度,并鼓励祖辈家长利用更多的时间去陪伴幼儿的成长,如可以使用家中的简单材料和幼儿进行亲子游戏来使幼儿的潜能不断地被开发。面对较大年龄幼儿,父母更要为幼儿树立良好的榜样,为幼儿创建一个健康积极的成长环境。对于中等偏上收入的家庭,父母需认识到物质富足并不能完全满足幼儿所需的情感体验,在繁忙之余家长需要放下手机,带领幼儿进行亲子阅读、户外亲子活动等有益于幼儿发展的活动,帮助幼儿放松,缓解幼儿焦虑,减少幼儿问题行为的发生。

不論是任何一种家庭,面对任何年龄阶段的幼儿,幼儿的行为养成都会通过观察或经验学习的方式受到父母言行举止的影响,父母身教大于言教,如果幼儿父母总是低头使用手机等电子产品,幼儿也会模仿学习父母的低头行为,进而导致其出现沉溺使用手机的行为,同时可能诱发更多问题行为。因此,幼儿父母在幼儿面前要减少低头使用电子产品的行为,放下手机,增强自我管理能力,为幼儿树立良好的榜样。

参考文献:

[1]车文博.心理咨询百科全书[M].长春:吉林人民出版社,1991:105.

[2]LIU J. Childhood externalizing behavior: theory and implications[J]. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing,2004,17(3): 93-103.

[3]陈秋,于伟平,陈瑞美,等.学龄前儿童生活方式对情绪与行为问题影响的研究[J].现代预防医学,2021,48(01):82-85.

[4]彭春燕,储长山,刘成先,等.六安市1 264名学龄前儿童心理行为问题调查分析[J].中国儿童保健杂志,2018,26(07):787-789.

[5]lTHOFF RR, et al. The stability of problem behavior across the preschool years: an empirical approach in the general population[J]. Journal of Abnormal Child Psychology,2016,44(2):393-404.

[6]FANTI KA, HENRICH CC. Trajectories of pure and co occurring internalizing and externalizing problems from age 2 to age 12: findings from the National Institute of Child Health and Human Development Study of Early Child Car[J]. Developmental Psychology,2010,46(5):1159-1175.

[7]TIMMERMANS, MAARTJE. Prenatal smoking and internalizing and externalizing problems in children studied from childhood to late adolescence[J]. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,2008,47(7):779-787.

[8]蔡春凤,周宗奎.儿童外部问题行为稳定性的研究[J].心理科学进展,2006(01):66-72.

[9]MESMAN, JUDI, BONGERS, et al. Preschool developmental pathways to preadolescent internalizing and externalizing problems[J]. Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines,2001,42(5):679-689.

[10]BULOTSKY SHEARER R J, FANTUZZO J W. Preschool behavior problems in classroom learning situations and literacy outcomes in kindergarten and first grade[J]. Early Childhood Research Quarterly, 2011,26(1):61-73.

[11]ROBINS L N, PRICE R K. Adult disorders predicted by childhood conduct problems: results from the NIMH Epidemiologic Catchment Area project[J]. Psychiatry interpersonal & Biological Processes, 1991,54(2):116-132.

[12]王叶,张莉.幼儿学习品质形成的影响因素:基于生态系统理论的分析[J].幼儿教育(教育科学版),2017(Z3):3-7.

[13]LUSSIER G, DEATERDECKARD K, DUNN J, et al. Support across two generations: children’s closeness to grandparents following parental divorce and remarriage[J]. J Fam Psychol,2002,16(3):363-376.

[14]徐浙宁,包水娟,郑惟庄.上海市学龄儿童行为问题与亲子关系相关研究[J].心理科学,2004(02):404-406.

[15]张晓,陈会昌,张桂芳,等.亲子关系与问题行为的动态相互作用模型:对儿童早期的追踪研究[J].心理学报,2008(05):571-582.

[16]BURK W J, LAURSEN B. Mother and adolescent reports of associations between child behavior problems and mother Child relationship qualities: weparating shared variance from individual variance[J]. Journal of Abnormal Child Psychology,2010,38(5):657-667.

[17]AAGAARD J. Digital akrasia: a qualitative study of phubbing[J]. AI & SOCIETY,2020,35(1):237-244.

[18]HONG W. Parents’phubbing and problematic mobile phone use: the roles of the parent child relationship and children’s self esteem[J]. Cyberpsychol Behav SocNetw,2019,22(12):779-786.

[19]JAMES A, ROBERTS D. My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners[J]. Computers in Human Behavior,2016,54:134-141.

[20]JAMES A ROBERTS D. Boss phubbing, trust, job satisfaction and employee performance[J]. Personality and Individual Differences,2017(75):206-217.

[21]ZHEN R, LIY R D, HONG W, et al. How do interpersonal relationships relieve adolescents’ problematic mobile phone use? The roles of loneliness and motivation to use mobile phones[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2019,16(13):1-12.

[22]魯如艳.幼儿同伴侵害与师幼关系:年龄的调节作用[J].南昌师范学院学报,2020,41(02):136-140.

[23]丁倩,孔令龙,张永欣,等.父母“低头族”与初中生手机成瘾的交叉滞后分析[J].中国临床心理学杂志,2018,26(05):952-955.

[24]张晓,陈会昌.早期父子关系量表中文版的信效度检验[J].中国临床心理学杂志,2008(01):13-14.

[25]汪向东.心理卫生评定量表(增订版)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:51-53.

[26]周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(06):942-950.

[27]颜利飞.“低头族”手机依赖的现状及原因分析[J].华北理工大学学报(社会科学版),2017,17(01):16-21.

[28]胡孟洁.伴侣“低头族”行为对亲密关系的影响研究[D].武汉大学,2019:27.

[29]钟楚娴,杨阳,单鹏程,等.江苏省大学生手机成瘾现状调查[J].当代教育实践与教学研究,2017(12):220-221.

[30]苏林雁,李雪荣,黄春香,等.儿童行为评定量表全国协作组.Conners父母症状问卷的中国城市常模[J].中国临床心理学杂志,2001(04):241-243+252.

[31]范娟,杜亚松,王立伟.Conners父母用症状问卷的中国城市常模和信度研究[J].上海精神医学,2005(06):321-323.

[32]李甜甜,顾吉有,徐鹤文.父亲抑郁对幼儿问题行为的影响:教养效能感和教养方式的中介作用[J].心理与行为研究,2021,19(01):66-73.

[33]王英杰,张刈,李燕.母亲养育心理灵活性与6岁幼儿问题行为:亲子关系的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2021,29(01):118-122.

[34]BI YING HU, XITAO FAN, YAN WU, et al. Are structural quality indicators associated with preschool process quality in China? An exploration of threshold effects[J]. Early Childhood Research Quarterly,2017(40):163-173.

[35]毛伟,李超,居占杰.教育能缓解农村贫困吗?——基于半参数广义可加模型的实证研究[J].云南财经大学学报,2014,30(01):101-109.

[36]XINGCHAO WANG. Parental phubbing and adolescents’ depressive symptoms: self Esteem and perceived social support as moderators[J]. Journal of Youth and Adolescence,2020,49(7):427-437.

The Impact of Parental Phubbing on Young Children’s Problem Behavior: An Adjusted Intermediary Model

Jing Zu,1 Wenya Yang,2 Tongfan Zhou,1 Wanqi Teng,1 Fei Dan1

(1School of Preschool and Primary Education, Shenyang Normal University, Shenyang 110034 China; 2Fuxin Higher Training College, Fuxin 123000 China)

Abstract: To explore the impact of parents’ phubbing on children’s problem behavior, 527 parents of young children were investigated by questionnaire. It shows that the head lowering behavior of parents is at a high level while children’s problem behavior at a low level. Parental phubbing can not only directly predict children’s problem behavior, but also indirectly predict children’s problem behavior through parent child relationship. Children’s age plays a regulatory role in the relationship between parental phubbing and children’s problem behavior, parent child relationship and children’s problem behavior. Parents need to reduce their phubbing, improve parent child relationship, and reduce children’s problem behavior.

Key words: phubbing, problem behavior, parent child relationship