中等收入群体家庭就业稳定性与生育计划研究

——基于2017年和2019年中国社会状况综合调查数据

2022-07-15田志鹏

□ 田志鹏

一、引言

收入分配是社会结构的重要维度,生育意愿则是影响未来人口结构的重要因素,探究二者的关系及其调节因素有助于理解当前和未来我国社会结构与人口结构的关系及其变迁趋势。扩大中等收入群体和推动实现适度生育水平均被写入“十四五”规划和2035年远景目标纲要,前者意在优化收入分配结构,推进全体人民共同富裕,后者则是要促进人口长期均衡发展,积极应对人口老龄化问题。其中一个值得关注的问题是:扩大中等收入群体是否有助于释放生育潜力?换句话说,相较于低收入和高收入育龄家庭,中等收入家庭的生育意愿是更高还是更低?如果更高,那么前述两方面的工作是一致的,如果更低,则需要在优化收入分配结构的过程中注意其对释放生育潜力的影响。

一般而言,影响生育意愿和生育行为的因素可以归结为文化与物质两方面,文化的影响持久且稳定,时至今日,“多子多福”“养儿防老”等传统文化观念仍旧是影响生育的重要因素,不过,随着我国社会现代化进程加速,婚前同居、晚婚晚育、少生优育、丁克家庭等思想、观念也在影响着人们的生育意愿,对年轻一代的影响尤甚[1][2];物质的影响又分为制度因素和社会经济因素,前者表现为政策对生育的约束或促进作用[3][4],而后者表现为影响生育决策的若干个体和家庭属性[5][6]。由于文化和制度的影响具有普遍性,一般通过文化比较或历史比较研究其影响,而影响生育的社会经济因素却是可变的,同一时期不同人群的生育意愿可能有所不同。因此,本文将文化与制度的影响视作外生变量,重点关注给定条件下,社会经济因素与生育意愿的内在作用机制。

就可变的社会经济因素而言,大量研究关注了给定条件下某个因素对生育意愿的独立影响,如年龄、受教育程度、户籍、兄弟姐妹数量、初婚年龄、性别偏好、职业和工作压力、人口流动、劳动参与程度以及性别观念等社会因素[5][6][7][8][9][10],也关注了以收入为基本指标的经济因素[11][12][13]。但较少有研究关注处在不同社会结构的收入群体在生育意愿上的差别,也很少有研究关注就业对二者关系的调节作用。从全国政策制定和评估的角度来看,研究不同收入群体的生育意愿和生育计划具有十分重要的意义。本文参考学界常用的相对标准,将居民家庭人均收入中位数的75%~200%定义为中等收入群体[14][15],使用2017年和2019年中国社会状况综合调查数据,以已有一孩的育龄群体为分析对象,在考察不同收入群体生育意愿差别的基础上,进一步探究家庭就业稳定性对二者关系的调节作用。

二、文献综述与研究假设

(一)中等收入群体与生育意愿研究

在社会分层研究中,中等收入者是指在一个国家中,生活比较宽裕,相对高收入者和收入较低者而言,收入处于中等水平的群体[14]。中等收入群体概念的提出主要是从收入这一维度来表征社会结构[16],与从职业维度反映社会结构的中间阶层(middle classes)概念有所不同[17]。尽管职业地位仍旧是反映个人总体社会经济地位的重要指标,但随着电子竞技员、网络主播、外卖骑手等新兴职业的不断涌现,以“白领”[18]为核心特征的中间阶层概念愈发难以表征当前我国社会结构的分化。“中等收入群体”的概念与构建“橄榄型分配格局”的政策取向直接相关[14],研究其与生育意愿的关系具有更强的政策意涵,而且从生育理论角度看,经济条件对生育决策也有着非常重要的影响[19][20]。

目前对中等收入群体的研究主要集中于以下几个方面:中等收入群体的测算标准[14]、扩大中等收入群体的对策[21]、中等收入群体的社会认知[22]、中等收入群体的经济社会影响[15][23]。本文在参考以往对中等收入群体研究的基础上,探究不同收入群体在生育意愿上的差别。显然,作为生育行为预测变量的生育意愿,既是一种社会认知和价值观,也会对经济社会发展产生深远影响。生育行为既影响我国的人口结构,又对消费内需有间接的重要影响,因而从逻辑上说,生育是中等收入群体影响经济社会发展的重要中介变量之一,探究二者的关系可以推进有关中等收入群体对社会经济影响的认知,也有助于厘清扩大中等收入群体与推动适度生育水平的关系。

虽然目前很少有研究关注不同收入群体在生育意愿上的差别,但收入与生育的关系一直是人口研究的重要议题,并且多项研究基于不同类型的数据证实了生育意愿与家庭人均收入呈U形曲线关系,即随着家庭人均收入水平的提高,生育意愿呈现先下降后上升的趋势[11][12][13][24]。收入与生育之间之所以呈现U形关系,是因为收入对生育意愿既有正向作用,又有负向作用:一方面,收入的正向效应是指增加收入可以增加购买力,家庭会增加消费品的数量、质量和效用,包括从孩子那里所得到的效用;另一方面,收入的变化会通过影响时间价值、女性生育的机会成本以及未来经济安全等因素进而间接影响对子女的需求,表现为收入对生育的负向效应[11]。由于收入对生育存在双向的影响,在不同收入水平上,收入对生育的主效应可能为正向,也可能为负向。综合现有研究可以发现,收入与生育意愿的U形曲线关系已经得到广泛验证,如果位于U形曲线底点附近的人群与中等收入群体基本重合,那么可以推论,中等收入群体的生育意愿低于低收入和高收入群体的生育意愿。

上述推论的关键点在于生育意愿U形曲线取最低值时的家庭人均收入水平。根据何秀玲和林丽梅使用2017年CGSS数据进行实证分析的结果,最低值对应的该年度家庭人均收入为34690.3元[13],而根据国家统计局发布的《2017年居民收入和消费支出情况》,2017年全国居民人均可支配收入为25974元(1)国家统计局,《2017年居民收入和消费支出情况》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201801/t20180118_1574931.html,2021年8月24日。。尽管两项统计指标的测算标准不尽相同,但可以看出,从全国平均意义上说,模型预测的家庭人均收入较高,U形曲线对应的“中间收入”不同于“中等收入”。进言之,中等收入群体的生育意愿更可能集中于U形曲线左侧的下降区间,而非均匀分布在U形曲线底点两侧。因此,仍有必要进一步考察统计学意义上的“中间收入”在多大程度上与学术和政策意义上的“中等收入群体”相互重合,以及相对于高、低收入群体,中等收入群体的生育意愿究竟是更高,还是更低,抑或是无差别。

当前我国正处在第二次人口转变时期,不同的家庭行为既受到社会变迁的影响,也有对传统的延续[2]。就生育意愿而言,一方面,传统的“多子多福”“养儿防老”等观念仍旧影响着生育选择;此外,对独生子女可能太过孤独的担忧同样是促进生育的因素。另一方面,随着我国总体生活水平和育龄群体平均受教育水平的不断提高,优生优育日益成为育龄群体的普遍共识,养育成本可能超过传统观念的影响,成为制约低收入群体生育选择的重要因素。对于中等收入群体而言,其收入相对较高,能够更好地承担多生子女的成本,而且相对于高收入家庭,其时间价值和生育的机会成本较低。因此,中等收入家庭的生育意愿不一定低于低收入家庭和高收入家庭,甚至可能更高。基于此,本文提出如下假设:

假设1 与一孩低收入家庭相比,一孩中等收入家庭再要孩子的可能性更高;

假设2 与一孩高收入家庭相比,一孩中等收入家庭再要孩子的可能性更高。

假设1和假设2分别以已有一孩的低收入和高收入家庭为参考,考察同样已有一孩的中等收入家庭的生育意愿。需要说明的是,用于测量家庭生育意愿的指标不同,得出的结论也可能不同,以往研究或使用过往的生育率[11],或使用理想子女数量,即“如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子”测量生育意愿[12][13],考虑婚育情况对生育意愿有重要影响,本文仅以已有一孩的家庭为分析对象,以“是否打算再要孩子”来衡量其生育意愿。

(二)就业稳定性的调节效应

以家庭人均收入为基础划分的收入群体同样面临着群体地位稳定性的问题。显然,个体家庭在进行生育决策时,不仅会考虑其当前的家庭收入,还会考虑收入的稳定性,而且收入的稳定性对不同收入群体可能有不同的影响。例如,李红阳使用1997—2011年CHNS数据进行分析,发现非正规就业对已婚女性生育意愿的替代效应大于收入效应,会显著提高已婚女性的生育意愿。其中,收入效应是指收入下降、个体倾向于少生孩子,替代效应则是指非正规就业降低了生育孩子的机会成本[25]。又如,徐巧玲使用CGSS数据,发现与高收入阶层相比,低收入家庭脆弱性更大,因收入波动和失业测度的收入不确定显著抑制了二孩生育意愿[26]。不过,现有研究或仅讨论了就业稳定性对生育意愿的影响,或仅区分了高、低两个收入阶层,关于收入群体、就业稳定性与生育意愿三者之间更复杂的作用机制则有待进一步研究。

20世纪70年代以来,随着西方所谓的“新自由主义”的兴起和经济全球化的深入发展,国际上工作和就业日益呈现出不稳定的特征[27][28],而且这种特征在2008年全球金融危机后变得更加明显[29][30]。所谓“不稳定就业”(precarious employment),指的是一种不确定、不可预测且充满风险的雇佣状态。现有研究主要从客观与主观两方面衡量工作的稳定性,前者指工作的合约保障状况[31],后者指劳动者对雇佣状态的风险认知[32]。随着劳务派遣和平台就业等多种就业形式的发展,有些派遣工虽然与派遣公司签订劳动合同,但主观上仍处于一种不稳定的雇佣状态,而有些通过平台就业的劳动者虽未签订劳动合同,却认为自己的工作是稳定的。因此,就当前我国劳动力市场状况而言,劳动者对当前就业状态的风险认知更能反映其工作的稳定性。失业和不稳定就业是当前和未来一段时间我国必须妥善应对的重要问题,就业问题不仅关乎扩大和稳固中等收入群体,同样也会对居民的生育意愿产生直接和间接的影响。

本文关注的是就业稳定性对不同收入群体生育意愿的影响是否存在差异,这一点不同于已有研究关注的就业与生育或收入与生育这些二元关系,而是进一步关注就业稳定性对不同收入群体生育意愿的调节效应。在二元关系视角下,收入或就业不稳定对居民生育意愿存在或正向或负向的影响,并且可以从收入效应和替代效应两个维度加以解释。但对于分属相近收入水平的家庭而言,家人无业或工作不稳定的家庭生育的机会成本更低,也有更多的人力和时间照料婴幼儿,换句话说,在收入效应大致相当的情况下,就业不稳定家庭的替代效应更强,因而生育意愿也应更强。

上述推论可能更适合于解释低收入家庭的生育意愿,而中等或高收入家庭就业和生育的关系可能更加复杂。现实情形下,如果中等收入家庭遇到就业不稳定的问题,尽管也存在替代效应,但在生育决策时考虑更多的是不稳定的就业可能难以负担再生一个孩子的成本,即收入效应大于替代效应。对于高收入家庭而言,由于其收入较高,即使有家人无业或工作不稳定,也能承受多生孩子的成本;甚至有部分高收入家庭主动选择父母一方全职在家照料孩子,其替代效应无疑也是大于收入效应的。从现实经验看,同样面临家人失业或工作不稳定时,低收入和高收入的家庭收入效应均小于替代效应,虽然前者可能是被迫失业,后者可能是主动回家,但均对生育意愿有正向影响,而中等收入家庭的收入效应则大于替代效应,对生育意愿存在负向影响。基于以上分析,本文提出如下研究假设:

假设3 与家人均有稳定工作的低收入家庭相比,有家人就业不稳定的低收入家庭的生育意愿更强;

假设4 与家人均有稳定工作的中等收入家庭相比,有家人就业不稳定的中等收入家庭的生育意愿更弱;

假设5 与家人均有稳定工作的高收入家庭相比,有家人就业不稳定的高收入家庭的生育意愿更强。

以上3个假设意在验证家庭在进行生育决策时,收入群体与家人工作稳定性存在交互效应,即不同收入群体在遭遇家人失业或就业不稳定时会做出不同的选择,对于中等收入家庭,不稳定的工作意味着缺少稳定、可持续的收入以负担多生养子女的成本,而对于低收入和高收入家庭则意味着有更多的人力照料多生养的子女。

三、数据、样本和变量

(一)数据与样本

本研究使用中国社会状况综合调查(Chinese social survey,简称CSS)数据,数据具有全国代表性,分析对象为已有一孩的育龄群体。由于一期调查数据中该群体样本量较少,为保证模型估计准确性,本研究合并了2017年和2019年的两期CSS数据,同时将调查年份作为控制变量。在删除分析变量有缺失值的样本后,最终得到有效样本2752个,其中,2017年有1404个,2019年有1348个。

(二)变量

本文的因变量为一孩育龄群体的生育计划。“江苏生育意愿和生育行为跟踪调查”结果表明,育龄妇女的理想子女数、生育意愿、生育计划和实际生育行为之间的关系是逐层递减的[33],与理想子女数相比,生育意愿和生育计划更具有政策相关性和实用价值[24][34]。因此,本文选择与实际生育行为关系最为紧密的生育计划作为因变量。2017年和2019年的CSS均询问了调查时点为50周岁以下受访者“还打算要几个孩子”,本文将“再要一个”“再要两个”和“再要三个及以上”合并为“有明确生育计划”一类,将“可能不要了”“肯定不要了”和“还没有想好”合并为“无明确生育计划”一类,以此区分受访家庭的生育计划。此外,为了保证研究对象的可比性,将样本限定为目前已有一个亲生子女的家庭,进而分析影响这类家庭生育计划的因素。2017年一孩育龄群体计划再要孩子的比例为22.01%,2019年这一比例降至15.76%。

自变量有两个,一个是收入群体,一个是家庭成员的工作稳定性。在收入群体的分类上,本研究参考学界常用的相对标准,将居民收入中位数的75%~200%定义为中等收入群体[14][15]。由于本文关注的是家庭的生育计划,因此进一步将中等收入家庭界定为家庭人均收入中位数的75%~200%,其下为低收入家庭,其上则为高收入家庭,生成一个三分类变量。2017年中等收入家庭占比为40.12%,2019年为40.78%,该比例与其他研究得出的中等收入群体占比较为一致[15]。

如前所述,本文从受访者的主观认知来界定其家庭的就业稳定状况,在家庭成员工作稳定性的测量上,2017年和2019年的CSS均询问了受访者本人或家庭在过去12个月中是否遇到“家人无业、失业或工作不稳定”这个问题,对于回答“是”的受访者,认为其家庭存在不稳定就业、短期失业或长期失业,而对于回答“否”的受访者,则认为其家庭就业是稳定的,以此为基础生成一个二分类变量来测量受访者家庭的就业稳定性。本文两个自变量工作稳定性与家庭收入存在一定的相关关系,即平均而言,存在家人无业、失业或工作不稳定的家庭收入相对于工作稳定的家庭较低,但两个变量并非完全相关,存在就业不稳定的家庭也不一定所有家庭成员都失业而没有收入,从数据结果看,高、中、低收入家庭遇到就业不稳定问题的比例依次为13.83%、27.41%和43.41%。

模型的控制变量有年龄、性别、受教育年限、户籍、政治面貌、民族、宗教信仰、城乡归属以及调查年份等变量。各变量的描述统计结果如表1所示。

表1 样本描述统计信息(N=2752)

从表1结果看,就本文关注的两个核心自变量而言,不同收入群体或不同就业稳定状况的家庭在生育计划上并未呈现出很大的差别,有生育计划样本和无生育计划样本在两个自变量各个取值上的差别在3%左右。需要注意的是收入群体的样本分布,基于全部18—69周岁样本计算得出的中等收入群体和低收入群体均在40%左右,高收入群体在20%左右,而相对于全样本而言,已有一孩的育龄样本平均收入较高,因此,在本文分析样本中,中、高收入群体占比相对较高,低收入群体占比较低。无论是从与现有研究对话的角度看,还是从政策参考的角度看,基于全样本划分收入群体有更重要的理论和现实意义。

四、两层混合效应回归分析结果

表2 估计生育计划的两层混合效应回归模型(以低收入群体为参照类,N=2752)

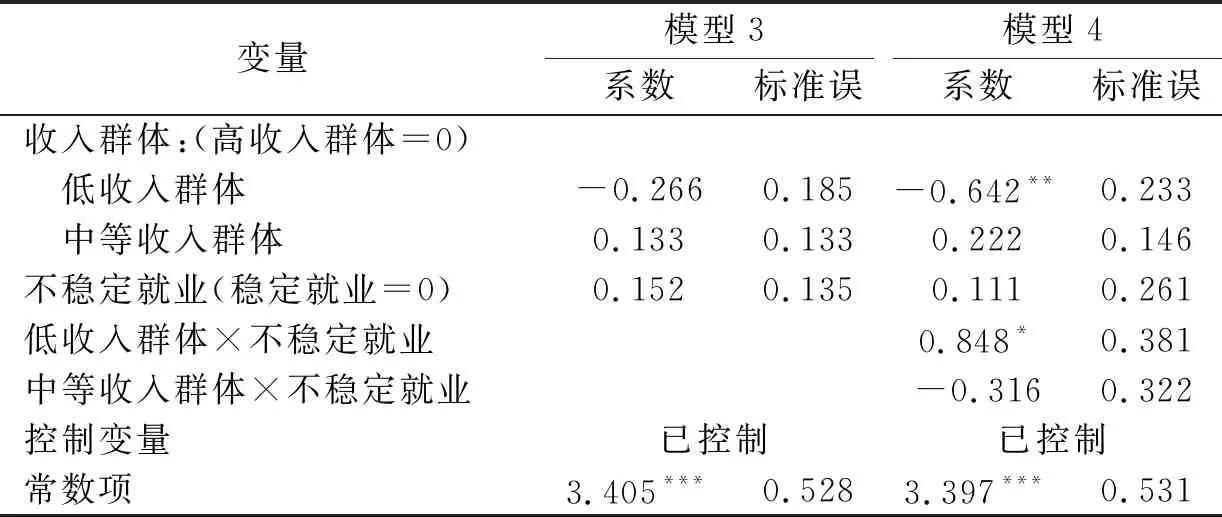

考虑我国各省(自治区、直辖市)在经济发展水平、生育计划以及文化背景方面存在明显差异,本文采用两层模型设定,第一层为受访者个体层次,第二层为省(自治区、直辖市)层次,设置随不同省(自治区、直辖市)而变化的随机截距,最终使用的模型为两层混合效应逻辑斯蒂回归模型。为验证前文提出的研究假设,本文设置了两组模型,均以生育计划为因变量,第一组模型以低收入群体为参照类加入收入群体变量,其中模型1包括收入群体和就业稳定性两个自变量以及全部控制变量,检验两个自变量对因变量独立的影响,模型2在模型1的基础上加入收入群体和工作稳定性的交互项,进一步考察二者的交互效应,结果见表2。第二组模型则以高收入群体为参照类加入收入群体变量,其中,模型3与模型1的变量设定一致,模型4与模型2的变量设定一致,结果见表3。此外,各模型省(自治区、直辖市)随机效应参数估计结果见表4。

表3 估计生育计划的两层混合效应回归模型(以高收入群体为参照类,N=2752)

表4 随机效应参数估计结果

模型1和模型3均不包括收入群体和就业稳定性的交互效应,主要用于检验假设1和假设2。从模型1结果看,控制其他因素后,与低收入家庭相比,中等收入家庭和高收入家庭的生育意愿均更强,但只有中等收入家庭的系数显著(p<0.05),这一结果支持假设1。从系数结果看,中等收入群体的系数为0.399,其比率比为1.49(=e0.399),这意味着在其他因素相同的情况下,已有一孩的中等收入家庭再要一个或多个孩子的期望比率是已有一孩低收入家庭的1.49倍。从模型3结果看,控制其他因素后,以高收入家庭为参照,低收入家庭的生育意愿更低,中等收入家庭的生育意愿更高,但二者均不具有统计显著性,未支持假设2。

图1 不同类型家庭计划再要孩子的模型预测概率值

模型2检验了收入群体与就业稳定性的交互效应,从模型结果看,二者的交互效应具有统计显著性。具体而言,低收入家庭不稳定就业的系数为0.959(p<0.01),意味着控制其他因素后,就业不稳定的低收入家庭计划再要孩子的期望比率是就业稳定低收入家庭的2.61倍(=e0.959),支持假设3。中等收入家庭不稳定就业的系数为-0.205,说明控制其他因素后,就业不稳定的中等收入家庭计划再要孩子的期望比率比就业稳定中等收入家庭低18.5%(=1-e-0.205),支持假设4。最后,高收入家庭不稳定就业的系数为0.111,表明控制其他因素后,就业不稳定的高收入家庭计划再要孩子的期望比率是就业稳定高收入家庭的1.12倍(=e0.111),支持假设5。以上对回归系数的解释并不是很直观,图1分不同收入群体、不同就业稳定状态呈现各个群体计划再要孩子的平均期望概率值。从图中可以清楚地看到,对于高、低收入家庭,有家人失业或就业不稳定对生育有促进作用,而对于中等收入家庭,不稳定就业会降低其生育意愿,不同收入群体呈现出明显的差异。

比较模型1和模型2的结果可以发现,不同于以连续型家庭人均收入为自变量得出的U形关系[13][24],作为一个群体的中等收入家庭有着更强的生育意愿。经济学家G.贝克尔关于生育的经典理论指出,家庭总收入增加会减少“孩子”所带来的总效用,当生养子女的成本大于潜在的收益时,父母将更加注重孩子的“质量”而非“数量”[35]。G.贝克尔的经典理论能够解释相对于高收入家庭,中等收入家庭更强的生育意愿,但无法解释相对于中等收入家庭,低收入家庭较弱的生育意愿。笔者认为,除了经济收入,教育和社会观念也会影响民众的养育观念,在“优生优育”成为新一代育龄群体普遍共识的情况下,低收入家庭难以负担多生养子女的成本,因而生育意愿较低。

但在引入家庭就业稳定性这一变量后,收入群体与生育意愿的关系却变得更为复杂,如图1所示,对于就业稳定的家庭,收入与生育意愿呈倒U形关系,而对于就业不稳定的家庭,二者则是U形关系。由于不稳定就业家庭在总样本中约占四分之一,因此在不考虑就业这一因素的情况下,二者总体上是倒U形关系。对于就业稳定的家庭而言,上文的解释仍然适用,而对于不稳定就业的家庭而言,则需要进一步反思不稳定就业对生育的影响。对于低收入家庭,家人失业或不稳定就业意味着部分家庭成员有更多的时间和精力照料更多的子女,间接地降低了多生养子女的成本。而家人就业不稳定的高收入群体则可能代表“男主外、女主内”这类较传统的家庭结构,受传统因素的影响,这类家庭的生育意愿更强。对于中等收入家庭,尽管家人无业或工作不稳定意味着有更多人力来照料子女,但其相对于低收入家庭的养育成本更高,不稳定的收入预期难以承担养育更多子女的成本,并且中等收入家庭在遇到家人就业不稳定的问题时,更倾向于提升就业稳定性以维持其生活状况,而非退出劳动力市场专职照料更多的子女。

五、结论与讨论

本文以已有一孩的育龄群体为分析对象,使用2017年和2019年中国社会状况综合调查数据证实了中等收入群体的生育意愿比低收入群体更强,并且进一步证实了家庭就业稳定性对中等收入群体的影响与其对高、低收入群体的影响是相反的,即不稳定就业会降低前者再要孩子的可能性,但会提高后两者再要孩子的可能性。优化分配结构和改善人口结构均是我国“十四五”期间的重要工作,上述研究表明这两项工作在总方向上是一致的,但也要关注就业对收入分配和人口生育的影响,特别是在扩大中等收入群体的过程中应当关注“不稳定的中等收入群体”,因为这不仅会影响到收入分配结构的优化是否稳固,还会溢出分配领域,影响适度生育水平的实现。

收入、就业与生育的复杂关系也为思考社会保障与生育意愿提供了一个新视角。王天宇和彭晓博以新农合参保为例,从收入效应和挤出效应考察了社会保障对生育意愿的影响,发现挤出效应占主导地位,社会保障体系对生育意愿有负向影响[36]。本文发现的就业不稳定对中等收入家庭生育意愿的负面影响意味着社会保障还可以通过改善民众对未来的预期而影响生育意愿,即就业相关社会保障政策可以通过稳定中等收入家庭收入预期,进而提升其生育意愿。通过社会保障稳定就业预期、提升收入稳定性也是一种收入效应,只是其影响机制并非通过增加或降低家庭收入而影响决策,而是通过影响家庭对未来收入稳定性的预期而影响生育决策。

本文研究在一定程度上丰富了关于收入与生育关系的认识,证实了不只是收入的绝对数量会影响生育意愿,就业的稳定性对家庭的生育计划也有着重要的影响,并且就业稳定性的影响还会因收入高低而不同。本文结论也表明,就业、分配与生育三者之间存在复杂的作用关系,积极的就业政策是提升还是降低生育意愿取决于收入分配结构,不过,在政策执行层面,扩大中等收入群体、加强就业保障与释放生育潜力是一致的,如果前两项工作未能同步推进,则阻碍生育潜力的释放。总之,相关部门需要根据我国设置的人口目标,协调推进收入分配与就业保障两方面的工作,将有限的资源向“短板”倾斜,在均衡发展的基础上更好地实现政策目标。