近百年来汉语入声研究回望

2022-07-13唐志强

唐志强

(安徽大学 文学院,安徽 合肥 230601)

入声是汉语方言学界的研究焦点之一。本文追溯自20世纪以来,对汉语入声研究的文献进行爬梳。从研究方法看,对入声的研究主要集中在传统的音韵分析和基于实验语音学方法的实验研究。入声的传统分析主要集中在入声性质、入声的历时演变、入声的共时分析等三个方面。入声的实验研究集中在入声的时长、喉塞尾、感知等三个方面。

1.入声的性质

千百余年,入声从纯粹的感知描写上升到实验论证的科学解析。自从沈约等人发现“四声”,确立了四个调类以来,许多前贤、学者都试图阐明四声的性质以及各调类的调值以支持“四声说”。因受时代的局限,大多对各“声”以比喻、描绘的方式进行阐述。沈约在《答甄公论》、唐代僧人处忠在《元和韵谱》、唐代日本僧人安然在《悉昙藏》、明代僧人真空在《玉钥匙歌》、顾炎武在《音论》、张成孙在《说文谐声谱》、王鸣盛在《十七史商榷》中对入声均有描述。他们对入声的描述提及到:“直而促”“径直”“短促急收藏”“诎然而止,无余音”“急言”“闭气”等等。这些描述虽没有深入到入声的声学本质,但是与我们今天所论入声具有的特性“时长短”“塞尾”基本一致。

对于入声性质的认识,有两种观点:“入声非声”说与入声调类说。论证“入声非声”说的学者有岑麒祥(1942)(1)岑麒祥.入声非声说[J].图书月刊,第2卷第7期(1943), 第9-12页。、黄伯荣(1960)(2)黄伯荣.阳江话“入声非声”的实验报告[J].甘肃师大学报,1960(1),第123-128页。、宗福邦(1984)(3)宗福邦.论入声的性质[M].中国音韵学研究会.音韵学研究第一辑.北京:中华书局,1984,第455-470页。、许梦麟(1993)(4)许梦麟.试论入声的特征[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),1993(3),第90-94页。、夏中易(2009)(5)夏中易.入声献疑[M].成都:巴蜀书社,2009,第73-112页。等;此外大部分学者持证入声调类说。综观以上两种观点,之所以争论,是因为各自立足于入声“调短”和“塞尾”的两种不同属性。强调“入声非声”的立足点在塞音尾,认为“入声为声”的立足点在入声有不同于舒声的短调。实际情况是,当入声的短调与其他声调不构成对立时,它就不是一个调类。但当入声的短调与其他调类构成了对立时,入声就属于声调的范畴。刘俐李(2004)对“入声非声”的问题指出:“‘入声非声’只对一半……入声是调短与塞尾两个属性的综合,在音系中,它的短调与其他声调不构成对立时,它就不是一个调类,但构成了对立时,它就成为一个调类。这两种情况在汉语方言中都存在,需要区别对待。”(6)刘俐李.汉语声调论[M].南京:南京师范大学出版社,2004,第77-78页。

2.入声历时研究

入声作为音韵学的一个概念,包括两个层面的意思:一是入声调,二是入声韵。入声调反映了字调方面的特征,入声韵反映韵母结构方面的特征。入声的历时演变主要从调类的分派和韵尾的演变两个方面考察。

2.1入声调的演变

以《广韵》为代表的中古音系统,入声按声母清浊分为阴阳两类。《中原音韵》对入声作了“入派三声”的处理。《中原音韵》时期其基础音系中有无入声是众多学者讨论的焦点。本节梳理入声在消变开始后的演变情况。

在以北京语音为标准的普通话里,源自中古汉语的阳入的演变比较有规律,大部分归入阳平,少部分归入去声。古次浊入声归去声。古阴入声字则分别归入普通话的阴、阳、上、去四声,无明显的规律可循。这就是所谓的“入派四声”。黎新第(1985)(7)黎新第.普通话古入声字归调的分期及相关特点(续)[J].重庆师院学报(哲学社会科学版),1985(4),第82页。对普通话古入声字的演化分为自然发展期和规范期两个阶段。白涤洲(1931)(8)白涤洲.北音入声演变考[J].女师大学术季刊,1931(2),第1-42页。确认了北音入声演变的现代阶段,并指出基本特征是:全清、全浊变阳平,而次清、次浊变去声。

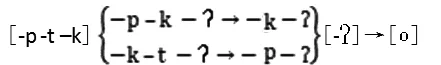

古入声的清塞音韵尾在官话方言中大多消失,但古入声调的归属发生了很大变化。这种变化因声母的清浊的影响而发生。李荣先生(1985)根据入声调的归派情况,对官话方言进行分区划分,中古入声调在官话方言中的分派情况见表1。

表1 古入声在官话方言中的分派(9)李荣.官话方言的分区.方言,1985(1),第3页。

上表各方言入声的归派,都以声母的清浊为据。除江淮官话保留入声调外,其他方言区入声的归派非常有规律。古全浊入声字的归派最为整齐,全部归入阳平。古次浊入声字除中原官话归入阴平外,其他均归入去声。古清入声字则阴阳上去各有分派。

2.2入声韵的演变

入声韵的演变研究,主要集中在探讨入声韵尾的演变。本节主要通过梳理诗词韵文用韵、对音材料、汉语方言入声韵尾的相关研究,概述入声韵尾的演变,归纳出入声韵尾演变轨迹。

入声韵的演变主要内容集中在入声塞音韵尾的演变。对入声韵的演变研究,主要包含两个方面:一方面是基于各类韵书的材料分析,如洪梅(2010)(28)洪梅.中古入声韵在明清韵书中的演变研究[D].福州:福建师范大学,2010,第1-182页。;一方面是各方言的研究报告。王为民、乔全生(2012)(29)王为民、乔全生.百年来山西太谷方言入声韵的演变[J].语文研究,2012(1),第57-63页。分析了百年来山西太谷方言入声韵的演变,指出最主要的变化是入声韵的简化。曹志耘(2020)(30)曹志耘.吴语汤溪方言古阳声韵和入声韵的演变——介绍一种无辅尾的韵母系统[J].中国语文,2020(3),第259-266页。分析吴语汤溪方言入声韵的演变规律,介绍了汤溪方言无辅音韵尾的韵母系统。近年来,部分学者开始探讨官话方言中入声韵的演变,如熊燕(2019)(31)熊燕.官话方言屋沃烛韵的音变[J].方言,2019(1),第54-66页。、宋华强及盛益民(2021)(32)宋华强、盛益民.南系官话宕江摄入声字的层次及演变[J].方言,2021(1),第64-72页。、倪志佳(2021)(33)倪志佳.北方方言咸山摄一等韵演变的阶段性[J].中国语文,2021(3),第319-336页。、董建交(2021)(34)董建交.近代官话音韵演化研究[M].北京:商务印书馆,2021,第247-308页。等。

3.入声共时研究

3.1入声在汉语方言中的分化

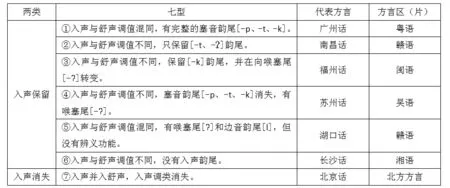

入声在各个方言中的具体特征或者某些特性,从共时平面来讨论入声调和入声韵的相关属性,可视为对其共时研究。现代汉语方言,入声的分布相当广泛,吴、粤、闽、赣、客家及少数官话方言等,都普遍存在入声。入声处在动态的变化过程中,具有明显的舒化现象。陈凌(2008)从入声的调值和入声韵尾的角度归纳了入声主要有两类五型,(35)陈凌.试论汉语方言入声的两种处理模式[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2008(2),第68页。笔者在此基础上增加两种类型,共计两类七型。见表2。

表2 入声在汉语方言中分化

表2显示,现代汉语方言入声今音类型大致有以下三种:(1)调短、有塞音韵尾;(2)调不短,也无辅音尾,但自成一类;(3)古入声消失,不自成一类,分派平上去。上述归纳概括的是“各方言入声研究的综合结论。”(36)刘俐李.汉语声调论[M].南京:南京师范大学出版社,2004,第69页。各方言中入声研究中,粤语、晋语、客家话、赣语、北方方言等成果丰硕,这些方言入声的研究内容涉及到入声的特性、今音类型、分化条件及规律等,还有众多各方言入声的专题研究,如石绍浪(2007)(37)石绍浪.江淮官话入声研究[D].北京:北京语言大学,2007,第1-140页。等。

3.2入声舒化机制

入声的消变是汉语语音史上的一个重要内容。入声舒化内在的机制如何(原因、条件、途径)为讨论的焦点。刘俐李(2004)指出“入声舒化是古入声今音的主要变化趋势,而其要害在于塞尾的失落和短调的延长。”塞尾的脱落与短调的延长孰先孰后有两种观点。(46)刘俐李.汉语声调论[M].南京:南京师范大学出版社,2004,第74-75页,指出“在音长加长和塞音韵尾消失的先后顺序上有两种相反的观点:其一,声调先变长,然后塞音韵尾弱化、合并、脱落。其二,韵尾先变,然后带动声调变化,最后韵尾消失。”张玉来(1991)(47)张玉来.近代汉语官话入声的消亡过程及相关的语音性质[J].山东师大学报,1999(1),第64-68页。、宋益丹(2009)(48)宋益丹.南京方言中的入声喉塞尾实验研究[J].南京师范大学文学院学报,2009(2),第166页。认为入声的变化以韵尾的演变开始,然后带动声调的变化,入声韵尾完全脱落。赵宏(1997)(49)赵宏.浅谈汉语入声韵塞音尾消失的原因[J].贵州民族学院学报(社会科学版),1997(2),第64页。、杨信川(1997)(50)杨信川.试论入声的性质及其演变[J].广西大学学报(哲学社会科学版),1997,第77-84页。等认为声调先延长,之后塞音韵尾弱化、合并、脱落。那么汉语入声舒化的原因何在?有人认为是汉语语音发展的趋势使然。贺巍(1995)(51)贺巍.汉语官话方言入声消失的成因[J].中国语文,1995(3),第195-199页。从语音构造舒声的空位、词尾产生发展的影响、连读变调变音合音、文白读的分立、词汇发展和语用功用不同以及古舒入两读的遗留等六个方面来说明汉语官话方言入声消失的原因。赵宏(1997)尝试从声调的功用来解释。其认为开初汉语是靠“舒、促”来别义,而声调高低升降各有变化形式的特征既区别明显又容易把握,所以入声便逐渐消失(减少),带之以高、低、升、降的声调形式。王新华(2013)(52)王新华.敦煌藏汉对音文献中的入声字演变[J].山东社会科学,2013(6),第144页。从汉语的语音的重音结构进行解析。认为伴随着轻声的产生,汉语的重音结构确立为重轻结构后与同一音节层面上入声的音长较短形成了矛盾,而一旦发音较短的入声字位于音节结构前部重音的位置上时,这种冲突就会引发语音变化。入声的舒化是为了融入到汉语重音结构的系统。

探讨入声舒化的原因及条件使我们明白了入声舒化的机理。那么入声最终会通过什么途径来完成舒化?侍建国(1996)(60)侍建国.官话德、陌、麦三韵入声字音变[J].方言,1996(3),第201-207页。指出德、陌、麦三韵入声字的韵尾在官话中有两条演变途径,一条是变-i韵尾,一条是零韵尾。朱晓农等(2008)(61)朱晓农、焦磊、严至诚、洪英.入声演化三途[J].中国语文,2008(4),第324-338页。从时长、音段、声域和音高四个参数入手,使用吴语、粤语、闵语、赣语的材料考察古入声的演化途径,总结出入声演变的三条途径:开化路、长化路和变声路。开化指音段开化,长化指时长变化,变声指发声态变化。徐越、朱晓农(2011)(62)徐越、朱晓农.喉塞尾入声是怎么舒化的——孝丰个案研究[J].中国语文,2011(3),第263-270页。对孝丰方言的入声分析指出喉塞尾入声舒化的途径:(1)喉塞弱化,即因声门关闭不严而引起漏气。(2)漏气的拖音段逐渐变为整个声调的一部分,即隐性时长显化。(3)调长一点一点地拉长,走向舒化。

入声舒化是必然的发展趋势,与其相反的是舒声促化现象。自从罗常培先生在1934年对徽语中这一现象记录以来,陆续有学者关报告了其他方言中舒声促化现象,如马文忠(1985)(63)马文忠.大同方言舒声字的促变[J].语文研究,1985(3),第64-65页。、温端政(1986)(64)温端政.试论山西晋语的入声[J].中国语文,1986(2),第125页。、贺巍(1996)(65)贺巍.晋语舒声促化的类别[J].方言,1996(1),第49-51页。、邢向东(2000)(66)邢向东.小议部分“舒声促化字”[J].语文研究,2000(2),第59-61页。、宋洪民(2006)(67)宋洪民.鲁北三县语调的“单调性”及其对“舒声促化”和“准舒声促化”的影响[J].语言科学,2006(3),第66-75页。、张光明(2006)(68)张光明.忻州方言的舒声促化现象[J].语文研究,2006(2),第54-57页。等。郑张尚芳(1990)(69)郑张尚芳.方言中的舒声促化现象说略[J].语文研究,1990(2),第6-9页。对舒声促化现象分布、成因和特点作了介绍;刘俐李(2004)(70)刘俐李.汉语声调论[M].南京:南京师范大学出版社,2004,第76-77页。归纳了舒声促化的三个成因:轻读促化说、上古音存留说和调素调整说,并指出舒声促化的成因缺乏全面、整体的梳理和探索。

入声历时研究较多关注入声调类的归派以及入声韵尾的发展轨迹。入声共时研究较多关注入声演化的机制及入声韵尾分析。其中,对入声时长和韵尾的研究主要有以下观点。时长方面,形成两种对立观点:一种认为喉塞尾的脱落导致声调变长;一种认为声调的延长造成韵尾的脱落。韵尾方面,较多描写了入声韵尾以及喉塞尾脱落的原因。

4.入声实验研究

随着语言理论及科学技术的发展,学科交叉研究已经成为学术研究的一种重要方法。通过实验语音学的方法来研究方言中入声的相关问题,本文称为入声实验研究。目前入声的专项实验研究并不多,多是散见于各方言点的声调实验报告之中。如:廖荣容(1983)(71)廖荣容.苏州话单字调、双字调的实验研究[J].语言研究,1983(2),第41-83页。、游汝杰及杨剑桥(2001)(72)游如杰、杨剑桥主编.吴语声调的验研究[M].上海:复旦大学出版社,2001,第17-396页。、朱晓农(2005)(73)朱晓农.上海声调实验录[M].上海:上海教育出版社,2005,第170-333页。、宋益丹(2006)(74)宋益丹.南京方言声调实验研究[D].南京:南京师范大学硕士论文,2006,第44-51页。、侯超(2009)(75)侯超.芜湖方言声调调长实验研究[J].语文研究,2009(1),第58-60页。等。这些文章对入声的研究都集中在基频和时长的提取上,主要从时长来考察入声长化状况,对入声喉塞尾的实验研究较少涉及。此外,唐志强(2017)(76)唐志强.江淮官话入声声学-生理-感知实验研究[D].南京:南京师范大学博士论文,2017,第1-245页。从声学、生理、感知三个方面对江淮官话入声作了专项的实验研究。

4.1入声时长研究

“短促”是入声的重要特征之一,因此对入声进行实验研究,时长是必不可少的一个参数。朱晓农在《上海声调实验录》中对阴入和阳入的声学分析。在时长方面探讨了时长与元音高度、时长与性别的关系。结论是入声的时长与元音的高低以及性别没有相关性。游汝杰、杨剑桥(2001)共选取了上海、苏州、青阳等16个吴语方言点,从音高和时长两个方面进行研究,对双音节字组变调做了实验分析,并根据绝对时长和相对时长讨论了各个声调时长序列。

刘俐李(2010)(77)刘俐李.江淮方言入声时长变异实验研究[M].郭锡良、鲁国尧主编.中国语言学第六辑.北京:北京大学出版社,2012,第196-210页。选取了江淮官话15个方言点进行研究,以“对比”和“系统”为出发点,从单字调和双字调两个层次对入声的时长进行考察,归纳了江淮官话入声长化的不同阶段。经过10余年的探索,入声时长的实验研究方法较为系统和完善。

4.2入声感知研究

时长属于声学参数,入声作为调类,它和同调型的区别特征是什么,母语者如何感知?

最早对汉语声调作范畴感知研究的是Chan et al.(1975)(78)Stephen W. Chan, Chiu-Kuang Chuang ,William S.-Y. Wang. Cross-linguistic study of categorical perception for lexical tone[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, Vol.58, Suppl.1, S119(Abstract).,感知的实验对象是汉语普通话。孔江平(1995)(79)孔江平.藏语(拉萨话)声调感知研究[J].民族语文,1995(3),第56-64页。对藏语拉萨话作了感知研究,得出结论拉萨话的声调具有感知范畴,属于范畴感知。林茂灿(1995)(80)林茂灿.北京话声调分布区的感知实验研究[J].声学学报,1995(6),第35-38页。对北京话声调的分布区作了感知实验研究,得出北京话字音声调主要存在于主要元音之中的结论。之后高云峰(2004)(81)高云峰.声调感知研究[D].上海:上海师范大学,2004,第1-134页。、曹文(2010a,2010b)(82)曹文.汉语平调的声调感知研究[J].中国语文,2010(6),第536-542页。声调感知对比研究——关于平调的报告[J].世界汉语教学,2010(2),第255-260页。、吴君如(2011)(83)吴君如.普通话阳平和上声的感知空间研究[D].北京:北京大学硕士论文,2011,第1-41页。、荣蓉(2013)(84)荣蓉.汉语普通话声调的听感格局[D].天津:南开大学博士论文,2013,第1-172页。、张锐锋及孔江平(2014)(85)张锐锋、孔江平.河南禹州方言声调的声学及感知研究[J].方言,2014(3),第206-214页。、王韫佳等(2010(86)王韫佳、李美京.调型和调阶对阳平和上声知觉的作用[J].心理学报,2010(9),第899-908页。,2015(87)王韫佳、覃夕航.普通话单字调阳平和上声的辨认及区分——兼论实验设计对声调范畴感知结果的影响[J].语言科学,2015(04),第337-350页。)对汉语普通话或汉语方言声调的感知研究做了不同程度的探讨。而对入声的感知研究,高云峰(2004)(88)高云峰.声调感知研究[D].上海:上海师范大学博士论文,2004,第27页。在其博士论文中对上海话舒促调的听辨实验,发现入声喉塞尾是促调的羡余特征。唐志强、李善鹏(2018)(89)唐志强、李善鹏.扬州方言入声区别性特征的感知研究[J].方言,2018(4),第411-420页。通过对扬州方言入声的感知实验,得出时长是入声感知的区别性特征,喉塞尾不是入声感知的必备条件的结论。

4.3入声喉塞尾的声学研究

宋益丹(2009)(91)宋益丹.南京方言中的入声喉塞尾实验研究[J].南京师范大学文学院学报,2009(2),第166-171页。通过实验发现入声喉塞尾的声学特征主要表现在声波图上的峰状突起和宽带语图上的冲直条。这对于考察喉塞尾脱落的入声具有参考价值。但是,峰状突起和冲直条并不是喉塞尾的专属声学特性,所以并不具有充分区别性。沈向荣(2010)(92)沈向荣.喉塞音的声学表现[J].语言研究,2010(3),第35-39页。基于EGG信号,认为喉塞音的声学表现可通过EGG信号的开相/闭相来观察,带喉塞音的音节在部分或全部时段的声带脉冲周期中闭相大于开相。

4.4入声喉塞尾生理特征研究

入声的研究经历了声学及生理特征的研究,感知研究则较少涉及。综合考量入声在声学、生理特征及感知三方面的具体表征可更加深入地揭示入声本质。“Stevens(1972)已经观测到在声学属性和发音属性之间具有一种量子特性。如右图所示,在Ⅰ区音型的相关属性没有明显修改。在Ⅱ区,即在另一种发音状态下,声学参数会迅速发生改变。进入Ⅲ区后,声学参数与发音变化之间的关系又会回到Ⅰ区状态。这种发音参数、声学参数和感知之间的非线性关系被定义为语音的量子关系,这种语音理论被称为语音量子关系。”(95)鲍怀翘、林茂灿主编.实验语音学概要(增订版)[M].北京:北京大学出版社,2014,第432页。入声的实验研究,如借助于语音量子理论,对于入声的演变或许会有更好的理论阐释。

5.结语

纵览汉语方言入声研究,入声在共时层面的分化和历时层面的演变笔墨最浓。入声的传统研究,成果丰硕,成就斐然。入声的传统研究为实验研究指明了方向,入声的实验研究应加强量化的实证研究。目前,入声的实验研究涉及时长变异、喉塞尾声学表征以及入声感知等方面。入声的实验研究至少还有以下内容尚待挖掘:(1)探讨入声演变侧重于从宏观视角的归纳推演,如从入声地理分布的差异推导时间层次上的先后顺序。而较少有从微观视角推衍入声演变,如从入声变调反映的变异信息。(2)入声时长变异的不同阶段已有论证,而少见对已长化入声程度差别的考量。(3)入声的时长变异与入声演变阶段之间关系如何。(4)入声喉塞尾的声学表征有待继续探讨,不同方言入声喉塞尾有何生理表征,如何计量等。(5)入声处在动态发展之中,时长与喉塞尾对入声感知有何贡献,以及它们的贡献度如何。这些尚待挖掘的研究内容,入声时长和韵尾特征是中心论题。