小学生体能训练原则与方案设计

2022-07-13丁玲

文 / 丁玲

1 体能训练的指导原则

作为小学生教学工作的重要组成部分,体能训练是实现学生全面发展的重要路径,体能训练原则是确保体能训练工作能够有序开展,确保体能训练能够得到预期效果的重要基础。

1.1 科学性原则

科学性原则指的是在以小学生为对象开展的体能训练活动时,必须紧紧结合小学生具有的身心特点,从以人为本的角度出发,确保训练内容的客观性和科学性。小学阶段的学生正处于生长发育的关键时期,水平一的学生肢体可塑性强、柔韧水平较高、心肺功能有待提升;水平二的学生身体平衡性、灵敏性较好,但力量较差;水平三的学生耐力有所增强,但柔韧性有所下降。

1.2 安全性原则

在开展小学生体能训练活动时必须以安全性为前提,安全问题是体能训练活动的重要问题,确保活动能够顺利开展,提高体能训练活动的安全性。比如在地面铺地垫;在选择运动器材时,应该选择质地柔软,携带方面的道具,比如纸团、跳绳等;提前向学生明确体能训练课程中必须遵守的行为规范和原则,让学生能够自觉形成安全意识。

1.3 趣味性原则

在开展体能训练活动时,要充分借助多种形式的手段和方式提高活动内容的丰富性和趣味性,使学生能够在轻松愉快的氛围中学习技能,确保体能训练活动能够达到预期的教学效果。在快速跑课堂中可以给学生设定“救火”场景,学生充当消防员,利用绳梯作为障碍的同时训练学生的步频等活动。

1.4 创新性原则

小学体育课程的体能训练活动设计要结合核心素养要求,充分挖掘教学形式的创新性,最大幅度提升教学效果。要在汲取传统教学方法优势的基础上,通过对教法进行革新,对器材的价值进行重新开发和挖掘,创造性地形成核心训练理念、辅助性训练理念、组合型训练理念等。

1.5 多样性原则

体能训练的任务是强化学生的多种素质。从训练手段的角度进行划分,可以分为组合型、抗阻力练习等。不同的活动内容由于教学目标不同,因此活动的节奏也具有严格的区别。例如高抬腿,在初学环节中,学生进行动作训练时节奏会有所放慢,在学生熟练掌握动作后会对学生高抬腿的抬腿角度提出要求。为了进一步强化运动的强度,使运动效果能够达到预期目标,可以组合连贯性训练动作,如高抬腿后接快速跑练习等。

2 小学生体能训练内容设计

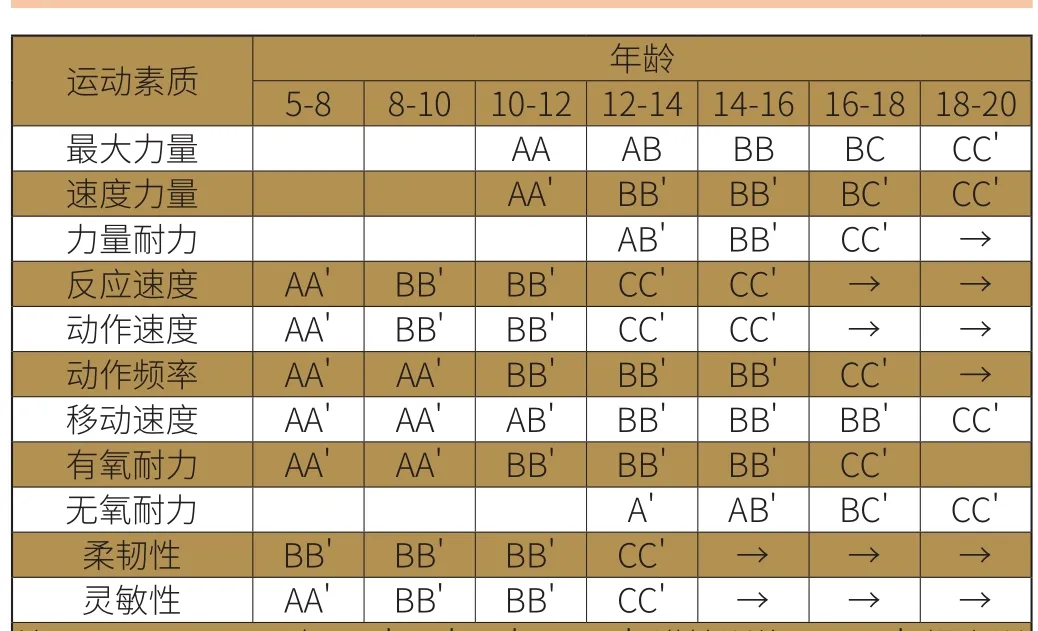

根据《体能训练学》对五大基本身体素质发展的敏感期的界定并结合表1对小学生体能训练进行内容设计。

表1 各项运动素质开始和加强时期

2.1 速度训练

速度,指的是在某个单位时间内完成一定距离的能力。从不同角度而言,速度又可以具体划分为反应速度、位移速度等。

反应速度:个体受到外界刺激做出反应所需要的速度就叫做反应速度。反应速度大幅度提升的年龄区间在6~12岁的年龄范围内,在这段年龄区间对个体的反应速度进行强化,在体育训练活动中,通过形式多样、内容丰富的反应训练,进一步提升大脑中枢的反应能力。

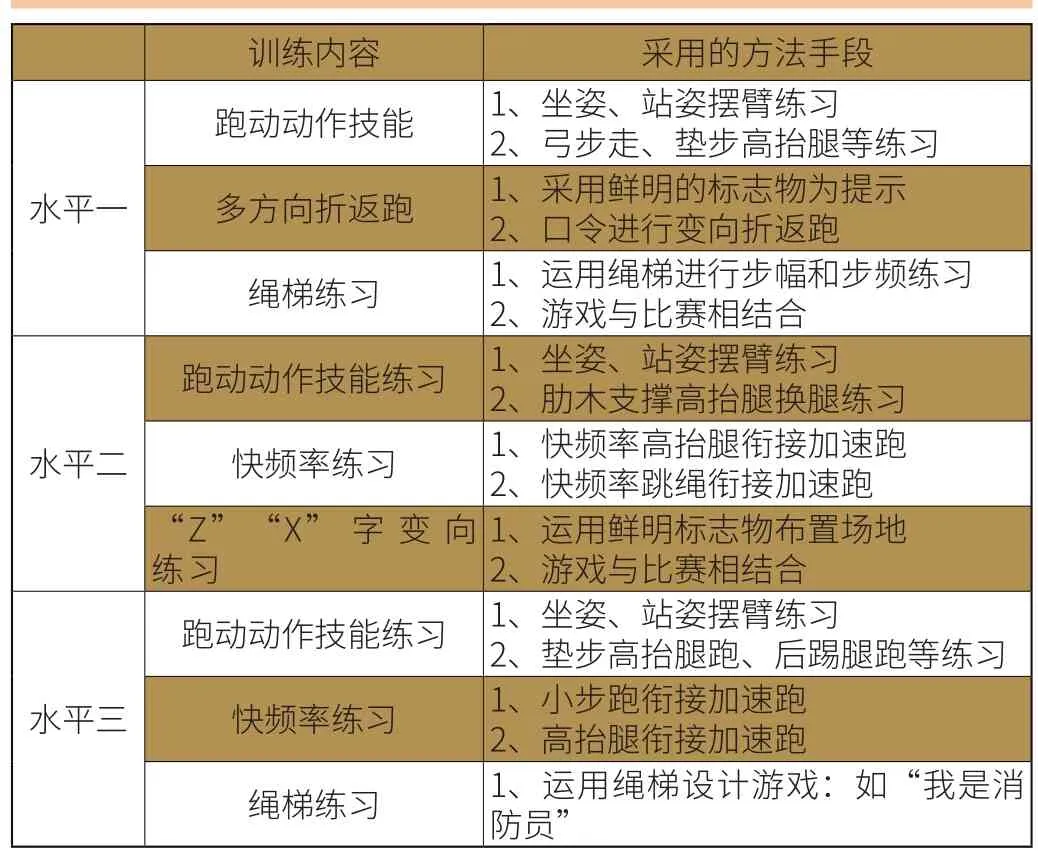

位移速度:个体在某个特定空间内移动的速度叫做位移速度。男生和女生位移速度敏感年龄区间有所区别,其中男生的敏感期普遍出现在 8~13 岁,女孩的敏感期普遍出现在 9~12 岁。若要想进一步强化个体的位移速度,可以选择以跑步为主的形式进行训练,辅之以动态拉伸动作,并以《体育与健康课程标准》为依据,合理安排高度匹配学生身心发展特点的训练内容(见表2)。

表2 小学各水平阶段速度素质训练

第一,速度训练轻度要适量。

第二,组织形式多样化。

第三,注重体能训练课堂趣味性。

第四,引导学生形成正确的动作习惯等方式。

第五,关注个体差异,采用激励的方式,使学生能够在体育运动中实现自己的价值。

就水平一的动作训练来说,训练内容一直在变化,从一开始的动作训练到反应训练再到位移训练,这些训练内容的改变都说明教学者对速度要求越来越高。因此,教师在进行动作训练时,学生完成直线跑动后可以进一步加强多方向的跑动;在进行器材训练时,学生完成单个器材的基础上进行多种器材的训练等。

2.2 灵敏训练

灵敏训练,是通过一些方法来不断提高人们身体对速度和方向的敏感程度,使身体能够根据要求快速改变身体方向和运动速度的一种训练形式。大量研究表明:进行灵敏素质训练的最佳时期是6~13岁,根据这一年龄阶段的特点和训练要求,设计以下关于灵敏素质训练的内容(见表3)。

表3 小学各水平阶段灵敏素质训练

第一,训练过程中必须紧紧围绕动作和反应两个关键点展开。

第二,训练过程中可以穿插多样的趣味性游戏。

第三,训练过程中结合不同器材作为辅助工具,如羽毛球、绳梯、弹力绳等。

第四,训练过程中主要是组合型练习,可以经常采用“圆点训练”“口令折返跑”等训练方法。

教师在进行动作训练时,主要采用灵敏性游戏作为教学内容,随着水平的不断提高,灵敏训练的比重也得到进一步提升,在训练内容和方法上也将有所改变,加大对速度和动作变化反应的要求,主要设计内容为:利用标志桶作为辅助训练工具,让学生快速反应移动去触摸标志桶,在这个过程中对学生的移动步伐和身体转动进行训练,并且保持固定训练和随机训练相结合。

2.3 柔韧训练

柔韧训练,指的是对人体的柔韧素质进行锻炼,从而提高人体关节活动幅度。人体的柔韧素质并不是一成不变的,在进行柔韧训练时应采用静态拉伸和动态拉伸的形式,同时还应考虑年龄因素,最好选在5~13岁这一阶段,这样才能获得最佳的训练效果(见表4)。

表4 小学各水平阶段柔韧素质训练

第一,循序渐进,坚持静态训练和动态训练相结合原则。

第二,明确训练目标,提高小学生身体各个关节的灵活程度以及柔韧幅度。

第三,采用多样化的教学方法。

第四,创新教学方法,可以借助适当的音乐或者瑜伽等来提升拉伸训练效果。

在进行动态柔韧练习时,可以采用不同的练习方式,其中包括弹动、摆动等方式,这些训练一般被作为课前热身准备运动,也就是在进行正式教学前让学生进行这些动作训练,常见的动作有交替弓步压腿、侧摆腿等。

静态柔韧练习主要采用长时间的动作保持、大幅度生长动作等方式。在练习过程中拉伸动作较为缓慢,而且动作具有持久性,通过这种方式使人体的关节柔韧性、肌肉弹性等能够得到很好的提升。

通过这些热身运动能够使训练者的体温快速得到上升,使训练者的肌肉的粘连度得到有效降低,有效预防训练者出现运动损伤的情况。

2. 4 力量训练

力量训练,指的是通过一系列身体活动来提升肌肉的收缩能力,使肌肉能够释放更加强劲的力量。我国学者指出我国对青少年进行力量训练的最佳时期应该在12~16岁之间,也就是初中阶段。为了进一步提升小学生体质水平,结合小学生的身心发展特点为他们设计科学的力量训练(见表5)。

表5 小学各水平阶段力量素质训练

第一,把握力量训练强度负荷。

第二,保持课程的趣味性和科学性相结合。

第三,针对性加强核心区力量等部位的练习。

第四,借助辅助器材,充分发展力量素质。

在进行小学生力量训练时,要注意三个方面:一是要结合小学生的身体素质合理安排练习次数,练习过程中不应练习太多,而且要以小力量练习为主;二是在合理范围内,要随着学生的年级上升慢慢增加力量练习强度和次数;三是在练习过程中要科学使用辅助器材,不要采用大型练习器材,而是要以小器材和趣味器材为主。

2.5 耐力训练

耐力训练,指的是通过一定的运动训练来提升人体的肌肉工作能力,使肌肉的抗疲劳能力得到进一步提升。结合小学生的身体发育特点,在进行体能训练设计时,要减轻耐力训练的占比,具体设计内容总结如下(见表6)。

表6 小学各水平阶段耐力素质训练

第一,主要对学生进行短时间、短距离、小强度的耐力训练。

第二、训练方式为节奏跑,关注耐力训练趣味性。

第三、借助游戏巧妙安排耐力训练方法。

第四,不断创新训练方式,避免耐力训练过于枯燥无味。

在进行小学生耐力训练时要注意三个方面的内容:一是要以小学生身体素质全面发展为目标进行耐力训教,科学安排训教次数和强度;二是要以短距离耐力为主;三是在水平一和二时,耐力训练要以趣味性训练为主,因此可以在这两个训练阶段融入各种游戏。而在水平三这一阶段,则应该提高训练要求,将速度训练和耐力训练有机结合起来,从而使学生的速度耐力得到更好的发展。

3 结论

小学生体能训练必须遵循身心发展特点,体能训练内容中以速度、灵敏、柔韧协调等素质练习为主,以力量和耐力练习为辅,并合理安排练习内容和强度,丰富训练手段增强训练趣味性,结合核心素养的形成,使学生身心得以全面发展。