祝嘉的书学理论体系

2022-07-13黄承利

⊙ 黄承利

祝嘉先生的书学理论构筑了一个完整体系。这个体系涵括了碑学理论、书法史学、书法美学、书法技法、书法阐释、书法鉴赏、书法比较、书法教育、金石学、文字学、题跋学、目录学、考据学等诸多领域。而这诸多的领域,又以碑学为主线,继承和发扬了清季以来阮元、包世臣、康有为的书法碑学理论,在近现代书法理论研究领域,成果最丰,贡献最大。

一、以碑学为核心的书学理论

书法发展到清代,如日落黄昏,渐渐衰退。一些有识之士找出了问题的症结:帖学误人。帖学起源于北宋刻帖,古代由于技术条件所限,前人的墨迹法书不能广泛传播,于是发明了刻帖,将墨迹法书通过刻板、刻石后锤拓的方式,可以使更多的人揣摩学习。可是,墨迹作品一经刻制、捶拓,已是第二次创作,明显逊于真迹,甚至走样失真。而且,越往后发展,许多刻帖不再是用原作墨迹摹刻,而是用刻帖捶拓本为模本,致使明清两季书法全在“阁帖”“馆阁体”书风笼罩之下,书坛一片乌、光、亮,千人一面,如“土龙木偶,毫无意趣”,因此,书法须另辟蹊径。另一方面,清代的乾嘉学派催生了金石学的兴盛。金石学大大开阔了书法家们的艺术视野,人们似乎突然意识到,书法完全可以从青铜器物上、摩崖碑版上的字迹汲取艺术元素。这些字迹自然、质朴、天真、率性,符合人的审美天性。再者,清朝为少数民族统治,满族皇帝大多雅好书法,康熙喜董香光体,于是乎朝野上下都学董香光书,乾隆喜赵松雪体,朝野上下因此皆学赵松雪。汉族士人的怀旧情绪、审美的逆反心理以及日趋觉醒的平民意识,汇成一股强大的暗流,对当朝阁帖派产生叛逆。这诸多因素的促动,最终在清朝中期之后,碑学逐渐占据书坛重要地位。

而事实上,早在明朝末年,已有觉悟者意识到了这点,高喊匡正的呼声。傅山在他的《作字示儿孙》里提出“宁拙勿巧,宁丑勿媚,宁支离勿轻滑,宁直率勿安排”的美学观点,徐渭也提出了“笔态入净媚,天下无书矣”的(《评字》)相似论调。到了清中期之后,有了较为完备的碑学理论。阮元抛出了《南北书派论》《北碑南帖论》,在当时书坛掀起轩然波涛,紧接着,包世臣《艺舟双楫》、康有为《广艺舟双楫》相继问世,这三人的理论,相互阐发,各成体系,从宏观角度构建了碑学理论的大框架。理论上的鼓导,引发了创作实践上的滔滔洪流。

祝嘉先生生于清末,是时,碑学发展正形成高潮,康有为无论在理论上还是在实践上,都成为当时碑学潮流的急先锋和领袖。祝嘉是在30岁以后,受康有为弟子张叔仁的影响和点拨,才真正开始有意识地思考碑学方面的许多问题,逐渐确立自己的书学观。这已经是民国中期,碑学的喧嚣大潮已归于平静。三四十岁这段时间,祝嘉并没有太多碑学理论上的建树,他的一些零星观点散见于这时期为数不多的专著和论文里,如《书学》《愚盦书话》《腕力论》等,未成气候,这时期祝嘉的精力主要集中在实践上的操持。50岁以后,祝嘉撰写了几篇重要论文,或对碑版书法的个案研究,或对碑系书法的技法阐析,或对碑学史料的梳理,如《王羲之与郑道昭》《霍扬碑研究》《汉代书学与汉碑》等,这些都涉及碑学的要旨。直到60岁后,从教学岗位上退下来,祝嘉才有大量时间认真思考和整理前人的观点和自己的认识。1962年,祝嘉一直挂念却迟迟未能动笔的《艺舟双楫疏证》和《广艺舟双楫疏证》终于脱稿,同时,《论“汉三颂”》《论〈六十人造像〉》《论“南北二铭”》《论〈龙门二十品〉》《论“二爨”》《论〈天发神谶碑〉》《石鼓文研究》《郑道昭及其“云峰石刻”》等系列论文或发表或结集出版,祝嘉的碑学理论体系才告形成。

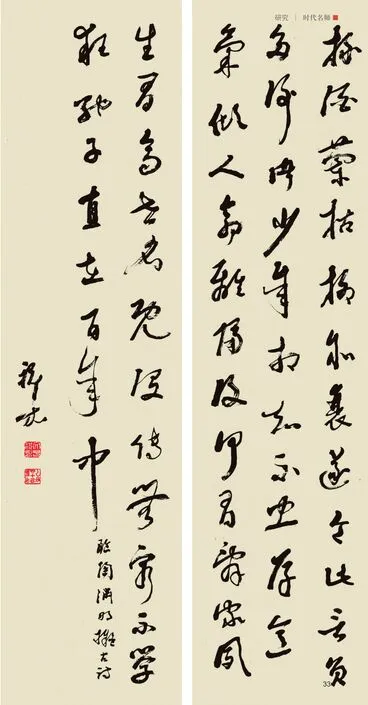

祝嘉 草书 陶渊明《拟古》诗轴(部分)

祝嘉的碑学理论,合理汲取包世臣、康有为的碑学思想,又对他们的观点大胆批判、多加发展。概括起来,在以下几方面有所创见。

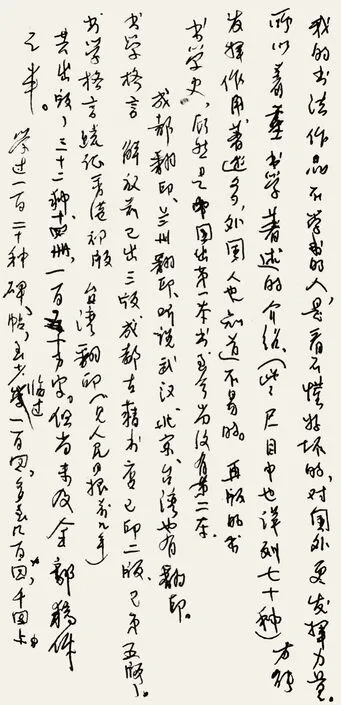

祝嘉与弟子谈自己书法与书学研究手迹

一、确立全新碑学观。首先,祝嘉认为,碑学是不同于帖学书法的另一正途。自清中期以来,书法的发展,多取法碑版,书坛靡弱局面得到一定程度的扭转,在这点上,他与包世臣、康有为的认识是一致的。但祝嘉的碑学观,较包、康客观而科学。包世臣著《艺舟双楫》,基本上是在承接阮元《南北书派论》《北碑南帖论》衣钵,为北碑书派鼓吹张目。康有为的碑学观,与阮、包虽不尽相同,其志在“法古”与“求变”,其观点与他的激进思想一样,难免偏颇,甚至偏激。康氏成书于31岁时(1888年)的《广艺舟双楫》,正值其以布衣身份提出激进的政治改良运动失败后,蛰居京师心情郁闷,“日以汉碑为事”,乃“著《广艺舟双楫》成,浩然有归志”。因而,书中观点偏激,又隐含复古之意:

约而论之,自唐为界,唐以前之书密,唐以后之书疏;唐以前之书茂,唐以后之书凋;唐以前之书舒,唐以后之书迫;唐以前之书厚,唐以后之书薄;唐以前之书和,唐以后之书争;唐以前之书涩,唐以后之书滑;唐以前之书曲,唐以后之书直;唐以前之书纵,唐以后之书敛。学者熟观北碑,当自得之。[1]

康以唐朝为界,把唐以后书法贬得一塌糊涂,全然否定,并由此推断出唐以后的碑版书法不能学,甚至认为,唐以后一切法书,都不可学。还举了柳公权为例子,加以讨伐:“柳诚悬《平西王碑》学《伊阙石龛》而无其厚气,且体格未成。”[2]而对唐以前的书法则可谓推崇备至,甚至上升到人伦纲常上去:“六朝人书无露筋者,雍容和厚,礼乐之美,人道之文也。”[3]

祝嘉分析认为,康有为之所以全盘肯定六朝书而否定唐以后书,原因大概是:唐朝以后,因科举取士,书法总体偏于规整,字如布算,少变化,缺生气,“唐人既受科举制度的毒害,楷书千字一律,整齐太甚,遂没有新奇可喜”[4]。但也并非绝对,唐以后书法,仍有许多可取处。祝嘉觉得:“唐碑不是绝对不能学,自唐至清末,科举中也未尝没有书家,这些书家都兼学篆隶,使其笔势雄强,发生变化。”[5]他又对唐朝书家颜真卿书如《争座位》《裴将军》大加赞赏。至于清朝,则认为,清朝并非没有书家,邓石如书出自本真,未受馆阁体熏染,自然成就最高。这些观点显然客观而中肯,不似包、康那般偏颇。

二、树立碑学审美观。祝嘉的书法美学观,建立在碑学基础之上,在祝嘉看来,碑系书法,以雄强、拙厚为美:“雄强茂密见精神,靡弱凋疏便失真。”[6]“‘拙’字的特点是‘涩、老、劲’,不求一见就爱的。但这个‘拙’乃是‘大巧若拙’的‘拙’,不是‘笨拙’的‘拙’,若是真拙,则呆板而无神气,哪有什么可观呢?”[7]因此,祝嘉非常认同傅山“宁拙勿巧,宁丑勿媚,宁支离勿轻滑,宁直率勿安排”的观点,认为这个观点“议论极为精确……谁违背了这些道理,就无法把字写好了”[8]。笨拙不美,自然不是书法的审美标准,而巧、媚、滑、嫩,也不美,也不是书法应有的审美取向。祝嘉强烈反对书法写得轻巧、直滑,认为那样的字,萎靡不振,如裹脚的村妇。书法应该“放足”,使其有乡野气:自然、清新、有味。这就要大量学习出自民间写手的碑碣、摩崖、墓志、造像等碑版书法,它们是最具变化、自然天成的艺术。至于书法中的结构,祝嘉也修正了康有为的观点:“《广艺舟双楫》盛赞六朝人的字结体很密,这不能专从形体上看,要从精神上求。固然六朝字结构是密的多,但也不是一味密,而且有全以疏朗胜的……北碑的《石门铭》、南碑的《瘗鹤铭》,疏处尤为明显。北齐的《经石峪金刚经》《四山摩崖》,则纯为疏朗。以形体讲,则处处可以走马,以精神讲,则处处密不透风。”[9]

三、构建碑系技法理论。祝嘉在数十年的书法实践和理论研究中,总结出许多技法方面的独到见解,形成了一整套自己的碑学技法理论体系。这个体系以“全身力到论”为中心,涉及执笔、悬臂、运腕、运笔、用锋等诸多方面,对书法实践有重要指导意义。早在1946年,祝嘉便撰写了《腕力论》(刊于沈子善主编的《书学》杂志,并收在1948年上海教育书店出版的《祝嘉书学论丛》中),文中指出,唐宋以前书家使腕力者多,使指力者少;唐宋以后则反之。运腕者书雄强,运指者书靡弱。1963年,祝嘉有感于他人曲解了他的“腕力论”而撰写了《悬臂论》(该文收于1982年出版的《书学论集》中),进一步提到“指腕皆不动,以肘来去”的方法。1963年至1973年十年间,祝嘉陆续写了《论书十二绝句(附解说)》,分执笔、运笔、临书三部分,围绕碑系书法雄强、拙厚的美学特点展开阐述。1984年他在《岭南文艺》上发表《臂力论》,后又写了《写字要全身力到》《书法上的全身力到法》,至1986年写成《全身力到论》,全面论证、阐发他的“全身力到”理论观点,他在文章的引言中写道:“现在想起来,要使这个题目能表达出全身总动员才好。像《腕力论》《臂力论》《悬臂论》,都不能说明要两脚出力,左手出力,‘全身总动员’,使人一看题目就明确了。”祝嘉的“全身力到论”是专门针对碑学书法而言的,总的意思包括两方面:一是技法层面,对执笔、运力、坐姿、左手出力、两脚出力,尤其左手在运笔书写时的运力,等等,都提出了具体而翔实的意见,总的目标是要指向“力透纸背”和雄强、拙厚;二是精神层面的,全身力到中的“力”,并非物理上的死力、蛮力,更指人的“精力”和“精神”,要全副精力写字。祝嘉的“全身力到论”是总结古人的笔法理论得来的,有理论基础和依据,但更主要的是从自己的长期实践中摸索总结出来的,他用这一理论进行了长期的临摹、创作实践。

祝嘉的碑学技法理论,除“全身力到论”外,对笔法、结字也论述详备,如笔法中的裹锋、藏锋、调锋、疾涩,笔画的肥瘦长短,布白中的平正关系,等等,内容非常丰富。祝嘉认为,“书法之关键全在执笔”,祝嘉的执笔,用四指指尖甲肉之间抓笔,小指附无名指后相助出力,拇指和食指连成圆形。下笔则取深受包世臣影响的黄小仲、王仲瞿之法,逆势涩进,行笔时步步停顿,积点成线,再用钱鲁斯“指腕皆没,以肘来去”之法,又将腕收近,使小臂横于前,筋反扭而用力,合乎鹅掌拨水、鸟爪画地之势,从而使行处皆留而不弱,留处皆行故不滞。“两足平开似立时,挺胸直背最相宜”,“左手挺开作翼如之势”,作书就能发挥出全身力量,做到笔力惊绝,力透纸背,自然会出现“涩发春蚕食叶声,沉雄古拙自然生”的效果,待无名指之力与大指相等时,其书自会入木三分,不会不工了。

另外,比较祝嘉与包、康的碑学理论,包、康多从宏观上搭建理论框架,不着重具体细微的个案研究,许多问题只有观点没有论证,显得空泛,因而,感觉是致广大而欠精微。祝嘉则更侧重具体而精微的论析、阐释,在个案研究的基础上,建立总体的理论框架,内容翔实、精细,使读者易于接受,可谓极精微而致广大。

二、以《书学史》为根基的书法史学

祝嘉先生对书法史的思考与研究时间较早,始于20世纪40年代,且一直没中断,直到20世纪80年代。他于1984年写成的《书法管窥》,研究的对象仍是书法史学。他在《书法管窥》的“小引”里说:“《书法管窥》,是写我个人对于历代书法和今日书法的种种看法,是想到什么就写什么,写好一则就抄一则,不再编次。”[10]而在之前,他已有多部专著问世,最早的是成书于1942年的《书学史》,另有《书学简史》《书法源流》《汉代书学与汉碑》《水经注与汉碑》《谈汉简》《六朝的书学》《谈唐碑》等。其中《书学史》为通史,其他为断代史和门类史,又以《书学史》最重要。

这部《书学史》由上海教育书店1947年首次出版,之后,曾有十数个版本出版发行,影响极大。首版的《书学史》,封面由吕凤子行书题名,卷首有二序:一为民国元老、书法大家于右任先生序,二为祝嘉先生自序。全书共分十四章,以朝代为序,上起夏之前的唐虞时代,下迄清末,对书学源流、书体变迁、书家作品等,叙述论列甚详,于书学之微言精义,亦网罗且尽。写法上,史论结合,既有“史”之特征,客观而翔实,又在“述史”的过程中间杂大量自己的观点,而且具备通史的结构体系,是中国书学史上的开山之作。

中国书法历史悠久,延续不断,之前一直没有一本完整的史书。历代书法理论著作,汗牛充栋,不胜枚举。但内容以书家评鉴、人物轶事和作品赏鉴居多,基本不具备通史的特征与架构。虽偶尔有一些这方面的著作,如宋陈思的《书小史》、清厉鹗《玉台书史》等,却不成体系;而沙孟海的《清代书法篆刻三百年》虽具备“史”的特点,但仅限有清一代,无法统括数千年中国书法全貌。因此,祝嘉先生《书学史》的问世,可谓填补空白,具有非同寻常之意义。概括起来,该书具有如下特征:

首先,它是一部记述自原始社会至清代末年的书法通史。本书按惯常历史断代分类,每一朝代单列一章。同一朝代依政权交替分立以及书风演变较大者另分而论之。如汉代书学分西汉与东汉,晋代书学分西晋与东晋,宋代书学亦内分北宋与南宋。每一朝代均先有总论,再详列本朝书家,擅帖或擅碑者,并无偏废。

其次,采用记述与评论相结合的编写方法。传统史学家往往恪守“述而不论”的信条,因为据史记述容易,持理公允、评论困难众所周知。但祝嘉先生并不畏难,编撰过程中,在每一章节前对整个时代的书法状况进行全面阐释,间或穿插他个人的独到见解,并纠正书学史上的诸多错误,许多章节的史学评论非常精彩,成为后来书法史学研究者经常引用的经典。

再次,史料翔实丰富,罗列广泛细致。《书学史》所列书家二千余人,引用书目五百多种,搜罗详备,不仅前无古人,即使目前,诸多当代书法史学家恐怕也难以企及。诚如于右任先生为该书所作序中所言:“《书学史》取材甚丰,罗列亦详,有志于书道者,手此一编,可免于搜检之劳:而于文字改良……之今日,尤为需要。”[11]

祝嘉先生的《书学史》,是他的书学思想的重要组成部分,他关于书法史的论述,散见在他的上述专著里,概列起来,有几点值得关注。

一、注重民间书法史料。大凡治书法史者,几乎都是关注历代书家和书法作品。翻开一部书法史著作,接踵而来的是成群结队的书法名家,连篇累牍的墨迹书翰、碑刻铭文,一部书法史,成了名人陈列室、碑帖博物馆,而对于大量的民间书写,仿佛视而不见,要么就是草草地一笔带过。这在写作上,自然简便,不必劳费太多心思,可如此一来,造成的结果是,读者会认为,前人的书法不过是些名家名作而已。殊不知,在这些名家书法、经典碑帖背后,存在大量民间书写行为和书法遗迹。缺少了对这部分史实的关注和梳理,显然不能还原书法史的真实面目,不是完整的书法史。祝嘉先生在他的书法史著作里,于民间书法这块,着墨繁多,篇幅较大,由此也反映出祝嘉的平民思想的书史观,也是符合历史唯物主义史观的。

祝嘉先生的平民思想的书史观,可分两层意思来说。

(其一)认为劳动人民创造了书法并推动了书法的发展。祝嘉在他的几部书法史书里,几乎每章节都有论述民间书法的内容,此外,还有专论《劳动人民的法书》(未出版)、《我国书法的产生与书法的阶级性》,在专著《书法新论》一书里,还专辟章节《书法是谁创造的》,对此多加检讨,从汉字的出现、书体的演变到官方书体的确立,论述详备。祝嘉先生认为,官方通用的书体,到了民间百姓那里,总是变了模样,也就是说,百姓的日常书写与政府通行的书体,是不完全一致的。百姓写的,被认作是“俗体”,而正是这些“俗体”,却催生了新的书体的出现,最后迫使政府启用书法“新体”:

祝嘉 行书 《执笔四首》诗轴

起初统治者是不愿意的,到了“俗体”大行,统治阶级才不得不用。何以见得呢?秦代官方通行的是小篆,但后来也用隶书(其实周代已有隶书了)。为什么秦代隶书不见于石刻呢?秦代统治阶级不用隶书来刻石,是认为这些“俗体”,是不足以登“大雅之堂”的,所以“高文典册”,不用此体。再看到了汉代,楷书已经在民间通行了,但是官方仍然要用隶书来刻碑,其道理是一样的。到了后来,连官方也不得不通用楷书了……

“俗体”是跟着社会的发展而不断出现的,但每变一体,书法也就随之而变,则书法的创造与改革,不是统治阶级而是劳动人民。[12]

祝嘉先生的这些论述,从书法史的实际出发,运用历史唯物主义观点,有极强的说服力。而之前的许多书法史书普遍认为,汉字是由黄帝的助手、长有“双瞳四目”的仓颉创造的,小篆由秦相李斯所创,隶书由隶徒程邈创造,行书由汉臣刘德升创造,等等。

(其二)认为民间书法具有极强的生命力。在祝嘉看来,民间书法的可贵之处在于率意、生动,不同于正统的书体那样规矩、严谨。比如所论述北朝书法,认为:“北朝石刻至多,书体也以北朝为至备,楷书到这个时期,可谓尽善尽美,无以复加了。”[13]“北朝石刻多不署名,就是署名,仍不知其为何许人,其名多不见于史籍。这些多是劳动人民或接近劳动人民的知识分子的作品,不是高官,又不是以学问名的。”[14]又说:“北朝的碑,当以造像为最佳,变化最大,朴素、雄强,不靠粉饰,得天然之美,表现劳动人民的性格,最为可爱。”[15]论及墓志时,祝嘉说:“北魏墓志最多,多是寸以内端楷,惟结体多变化,不像唐以后书之呆板。墓志有盖,又是埋在墓中,所以出土像新刻一样,且地下尚有多少,无法统计,这是一笔极大的珍贵的遗产。”[16]且认为它们的艺术价值,不次于经典的碑帖,学习书法,应从中汲取,他说:“北朝墓志,体既为碑,而又多疏放妍妙,有像法帖,所以以书法来说,墓志不下于帖;以拓本来说,墓志不若法帖失真;以价值来说,墓志廉于法帖远甚。所以,我们不要震于阁帖之名,贵耳贱目,而失了好的临本呢!”[17]

祝嘉 楷书 《开张奇逸》联

二、提出新的书法史观。祝嘉先生治书法史,客观、严谨,而又新见频出。祝嘉既尊重前人学术成果,他的《书学史》,查阅了五百多种典籍文献,但又从不照搬、重复前人观点,而是以怀疑和批判为视角,充满批判精神。纵揽祝嘉的书法史著作,发现有不少与他人不同的新见,提出了许多新的书法史观,突出的有两点。

(一)新“书圣”观。自唐太宗确立王羲之为“书圣”之后,后代莫不以王羲之为书法标准,习王成风,以至于“二王”书风成为书法史上的正统。客观来说,王羲之是中国文人书法的理想与偶像,祝嘉并不否认这点。但祝嘉认为,王羲之只代表了文人墨迹书法的最高理想与成就,却不能代表碑版书法,因王羲之一生没有留下书法碑刻,因此,书圣不应只有一人。于是,祝嘉先生把郑道昭奉为“北方书圣”,与“南方书圣”王羲之并列:“王羲之为我国书圣,能执笔的人都知其名。但北魏的郑道昭,于书法上的成就,决不下羲之之下。以他们两人现存的法书来说,可谓异曲同工,南北辉映,应奉道昭为北方书圣,以与王羲之这位南方书圣并尊,使后人有所取法。”[18]

郑道昭,北魏荥阳(今属河南郑州)人,史称:“少而好学,博览群言,……博学经书,才冠秘颖。”书法宏阔精妙,笔力雄强,有大量摩崖、碑刻遗世,尤其清嘉庆、道光间,在山东云峰山、天柱山等地发现郑道昭所作摩崖题刻四十多处,总称“云峰刻石”(包括掖县的云峰山、太基山,平度县的天柱山,益都县的玲珑山),成为北魏书法艺术的三大宝库之一。其中以《郑文公上、下碑》《论经书诗》《观海童诗》等摩崖刻石最为著名。康有为把云峰刻石四十二种列于“妙品”,称“云峰山刻石,体高气逸,密致而通理,如仙人啸树,海客泛槎,令人想象无尽”[19]。包世臣也对郑道昭书法多有赞许:“《郑文公》字独真正,而篆势、分韵、草情毕具。”[20]可见,祝嘉先生认为应将郑道昭奉为碑版书法的“书圣”,不无道理。祝嘉的这一观点,很快得到反响,刘海粟在香港《书谱》杂志上发表《论郑道昭》一文时,对此予以正面评价:“祝嘉先生称郑道昭为北方书圣,与南方的王羲之并列,可谓大胆而有见地。”[21]之后,凡论及北朝书法者,必对郑道昭的书法艺术和历史地位重新评估。

(二)碑帖兼融论。阮元、包世臣、康有为对帖学基本持否定态度,受此鼓导,清中期后的书坛,均以反叛帖学为圭臬。阮元的《南北书派论》《北碑南帖论》,将碑系书法与帖系书法置于泾渭分明的两极,水火不容;包世臣的《艺舟双楫》,包括论文、论书两部分,其中论书部分,力反当时书坛的董、赵之风,呼应阮元尊碑观点,提倡碑学,否定帖学,观点出于唯心,与历史逻辑相悖;康有为的《广艺舟双楫》,在包氏《艺舟双楫》基础上,专论书法,总结碑学经验,检讨了阮元、包世臣重北轻南之说,以“变法”为旨归,强调“书学与治法,势变略同。周以前为一体势,汉为一体势,晋魏至今为一体势,皆千数百年一变。后之必有变也,可以前事验之也”[22]。这本是正确的,符合书法史发展规律,但具体论点上,承认六朝以前的变,不承认唐后之变,说变是大势所趋,又认为秦汉六朝的字完美无缺,那么,无缺点何必要变法?这就不免自相矛盾了。因此,康的碑学观,虽与阮、包“南北说”不同,但对唐以后以帖系为主脉的书法持基本否定态度,尊碑抑唐,实则尊碑抑帖,看似变法,实则复古。

祝嘉先生的观点,主线仍是碑学,是倡碑的,但他并不否定帖学的合理性,而是积极肯定帖学和帖系书法在书法史上的地位、作用和价值,又在书法实践上反复主张碑帖并举、碑帖相兼。首先,他的《书学史》,每一朝代先有总论,再详列本朝书家擅帖或擅碑者,并无偏废。翻开《书学史》,论述帖学的观点频繁出现,且多有创新,现摘录几例:

若求简捷,而便于用,则舍行(书)何求。故行书者,当创于草书之后,鉴于草之捷而不便也。

且行草虽妙,实亦不能出赵吴兴肘下。妍者易稚,媚者易俗,能免病斯者,盖亦不能多得也。

明代帖学既大行,故法帖之传刻亦盛。

李白在开元天宝间,不以能书传,今其行草殊不减古人,盖所谓不烦绳削而自合者欤?

其次,具体论述到某书家,祝嘉也常修正包、康错误,持论公允。如论述刘墉时,康有为说他“集帖学之大成”[23],而祝嘉认为是碑帖兼攻,尤其晚年力学北碑,“意兴学识,是超出流俗之上的”[24]。论述到岭南书家吴荣光,康说他是“帖学名家”,祝嘉认为:“但玩他的笔法,又好像从《张黑女》来。”[25]此外,祝嘉先生还有许多专谈帖学的内容。如说颜真卿“《祭侄稿》尤为雄肆,毫无拘束,得自然之美”。又说:“我看小楷像赵孟的《洛神赋》,是匀整中的上乘,他功夫深,取材博,以娟秀来说,也是很突出的,所以觉得可爱。”[26]此类论述,不胜枚举。再次,祝嘉在书法实践上,主张学书法应碑帖兼之:“其实学书的人,两者都不可偏废。碑以楷书为多,帖以行草为多,学者应兼学之。”[27]

三、以技法阐释为旨意的书法比较学

比较学是一门古老的学问,19世纪在西方学界得到充分发展。作为方法论的比较学,并非只是在思维和方法上的比较或比附,这种停留在形式上的简单方法,是人类普遍的思维方式,早已用来阐述知识。比较学建立在学术视野上的多元性以及多层次的文化内涵上,以比较意识、比较思维方式和比较方法为特征,将研究对象的本体论、方法论和实践论完整统一起来,而具体到不同的研究者和不同的研究领域,则存在多种视角和方法。19世纪晚期,我国学者王国维较早运用比较学的原理和方法研究中国学术,之后的陈寅恪、钱钟书、胡适、朱光潜等学者也运用这一原理和方法开辟了各自的学术领域。书法研究领域,祝嘉先生应是较早使用比较学方法的。在这之前,书法研究者多采用传统的考据和实证方法。

祝嘉的比较书法学,在传统考据和实证基础上,以碑版书法为对象,以构建碑学理论体系为旨归,以书法实践为目的,从比较思维和辩证思维出发,运用历史实证(考据研究)、逻辑评价(平行研究)、共时评价(交叉研究)等方法,开辟了碑学研究的新途径,为古典书法理论研究的近现代学术转型提供了新的尝试。

祝嘉的书法比较研究,开始于20世纪40年代,他早期的著作如《书学史》《祝嘉书学论丛》《书学》《愚盦书话》《愚盦碑话》等,已体现出明显的比较研究意识。自中华人民共和国成立后至1962年退休的十多年时间里,是祝嘉书法比较学形成的重要阶段。这时期,他已经开始有意识地运用比较学的原理和方法进行书学研究,在《汉代书学与汉碑》《祝嘉书学论文集》《王羲之与郑道昭》《郑道昭及其云峰山石刻》等著作和论文中,已涉及书法与社会生态、历史文化、自然环境的关系,也涉及书法本体中的史学与碑帖学、书法碑学与书法形态学、书家个案比较等领域的研究,这些研究,为书法比较学的产生奠定了坚实基础。从1962年退休之后,祝嘉有更多时间和精力专注于学术研究,尽管条件艰苦、环境不利,但祝嘉凭借顽强的毅力和厚实的学养,把书法比较研究推到一个新的高度。祝嘉在这时期对大量古典书论的考释、疏证中,充满着比较研究的意识、思维和比较学的方法、原理,在历史实证的基础上,灵活运用逻辑评价和共时评价等方法,方法新颖,论证严谨,结论确凿,标志着书法比较学的诞生。这时期的研究成果较重要的有《书学论集》《题跋学与书学》《六朝的书学》《书法罪言》等专著以及《艺舟双楫疏证》《广艺舟双楫疏证》等十多部古典书论疏证著作。论文方面则有《论“汉三颂”》《论“南北二铭”》《论“二爨”》《谈〈开母庙石阙铭〉》《怎样学〈兰亭序〉》《论〈龙门二十品〉》等,较明显地运用了比较学的原理与方法。

祝嘉 行书 题王琢藏《泰山经石峪金刚经》横幅

祝嘉的书法比较学有以下几个特点:

第一,祝嘉的书法比较学建立在实证研究基础之上。重视考据和实证,是祝嘉书学研究的一个重要学术特点。从传统的考据、实证出发,力求做到言必可信、事必有据,这几乎是祝嘉研究书法的习惯性思维。他的这一学术习惯与方法,一方面传承了前代学人重视考据的学术传统和严谨的治学风范,另一方面又与他早年的读书经历有关。祝嘉在二十世纪三四十年代,曾阅读大量史籍,如《二十四史》《丛书集成》《万有文库》《美术丛书》等均为他的常读之书,这为他进行考据性的研究奠定了扎实的学术基础。他的第一部重要著作《书学史》,参考文献多达五百多种,史料翔实,考据充分。他的其他专著,甚至一些即使篇幅不长的论文,也写得非常充实,给人沉甸甸的感觉。

祝嘉建立在实证基础上的书法比较研究,主要在书法史学、古典书论、技法理论三方面展开。他在书法史研究的几部著作里,不论对史实的阐述、对人物的评论,还是对作品的品鉴,都有比较,有思辨。在论述到清朝馆阁体书法、官僚书法时,祝嘉经常与魏晋时期的文人书法、汉魏时代的民间书法联系起来,进行比较研究。认为馆阁体书法、官僚书法之所以艺术水平不高,不为书坛重视,是因为馆阁体书法、官僚书法都深受科举制度的戕害,作品中的技法和艺术都已僵化。祝嘉多次举邓石如为例子,认为邓石如未经科举,所以邓的字有生气、水平高。在对古典书论的研究中,祝嘉也大量运用比较思维、比较方法。包世臣、康有为的碑学理论是祝嘉关注较多、重点研究的,祝嘉的碑学理论也是建立在对包、康碑学理论批判的基础之上的。祝嘉在论述包、康理论的过程中,充满了辩证思维、批判思维,还更多运用了比较思维将包、康的理论进行比较研究,并与古代其他碑学理论结合起来,系统而又实证。

第二,祝嘉的书法比较学理论始终与技法实践相结合。在祝嘉的碑学理论中,技法理论是其重要组成部分,而其中“全身力到论”又是其技法理论的核心。祝嘉在论述他的“全身力到论”时,将魏晋以来卫铄、米芾、李溥光、解缙、蒋骥、蒋和、程瑶田、包世臣等人的相关理论进行了系统的比较研究后,才提出自己的观点,意指他的“全身力到论”的碑学技法理论,是有传统渊源、有理论根基的。

在具体的研究个案中,祝嘉重视比较对象之间有“可比性”,也就是说重视这些对象之间存在着明显的共性,在某些方面是共通的——这是开展比较研究不可或缺的前提,然后,从共性中寻找个性。共性包括的范围很广,例如书法作品产生于同一时代或同一地域,书体、用笔、风格相同或相近,取法相同的几位书家或作品,书风相近等;个性则表现为同一时间由于地域差异而呈现不同的书风,同一书体由于时间、地域差异在用笔、风格上有区别等。只有存在“可比性”这一先决条件,才能去深入探讨作品的共性与个性,从而为揭示规律性的东西打好基础。

祝嘉 行书 杜甫《前出塞》诗轴

祝嘉在《论“汉三颂”》一文中,把汉隶中的《石门颂》《西狭颂》《郙阁颂》放在一起比较研究。“三颂”相同的地方有:“均为成熟的汉隶”,“作品完成的时间相距不远”,“三者都是开山修路造桥之作”,“三者都是因山刻石,为摩崖之作”[28]。在这样一个相同的大背景下,祝嘉一步步地从微观到宏观对其书风做全面的比较,最终得出结论。而《论“二爨”》一文,论述的是同出于云南的六朝碑刻《爨宝子碑》和《爨龙颜碑》,“虽在两个朝代,但是相隔不过五十三年,时代也很相近”[29],二者虽同为魏体,但用笔、书风呈现出明显的差异。《论“南北二铭”》则把风格相近的《瘗鹤铭》与《石门铭》放在一起,“其结构布白,疏宕飞动,劲健超秀,大小、斜正、长短参错其间,出于天然,极变化之妙,是其相同处。……且都是摩崖之作,同时代之作,故合而论之”[30]。

祝嘉 篆书 临《师遽敦》扇面

祝嘉在他的《书学论集》一书中,通过对大量汉魏时期摩崖、碑刻作品的分析和比较研究,提出了许多对书法实践,尤其碑系书法实践的见解。其一,关于书法学习门径、学习方法。祝嘉认为:“如学‘二爨’(六朝碑都一样),第一要学其善变化,第二要学其笔力惊绝。初学求其像,继求其不像。求其像者,就是说要入其框框之内;求其不像者,就是说要跳出其框框之外。”(《论“二爨”》)“‘二铭’全文固可以各自比较看看,也可以二者比较看看。二者都善于变化,但都不相同,各有各的变化方式,各有各的妙境。学者综合而研究之,融会贯通,当有很大的悟入。再加以执笔、运笔的熟练,腕力臂力的坚强,不患不能跳出古人的框框而自辟康庄。”(论“《南北二铭》”)其二,通过比较研究,总结笔法。祝嘉非常重视用笔,他总结“汉三颂”的用笔:“《石门》是圆笔多,方笔少,大概来说,用巧处以圆为便,圆就轻,轻易巧;方笔沉着,就不容易巧。不过这个是以形体说,以精神说,就未有不巧的。……《西狭》《郙阁》用方笔,这是隶书的正体,其沉着稳重,是所谓‘雄深雅健’者,以作‘擘窠’(大字)字尤为美观。其稳实像泰山之安,其气势如大河之流。这个非运全分之力,奔赴于指腕而达于笔端者,不能有此妙境。”(《论“汉三颂”》)值得注意的是,祝嘉强调的用笔有个显著的特点,那就是“笔力惊绝”“全身力到”,他的深层含义是倡导雄强的书风。

客观来说,祝嘉并没有创建比较书法学的主观意识,他甚至没有比较学的学科概念。但祝嘉凭借自己广博的学识、求新求变的思想意识和顽强的毅力,筚路蓝缕,开创了书法比较学这一多元化的书学研究新领域,是对传统书学研究方法的一种突破,是用现代意识观照书法研究的典范。

祝嘉 楷书 临《霍扬碑》轴

注释:

[1]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:837.

[2]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:835.

[3]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:834.

[4]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画社出版,1982:320.

[5]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画社出版,1982:320.

[6]祝嘉.论书十二绝句[M]//临书丛谈.香港:中华书局香港分局,1977:207.

[7]祝嘉.书法罪言[M].香港:中华文化出版社,1995:84.

[8]祝嘉.书法罪言[M].香港:中华文化出版社,1995:84.

[9]祝嘉.书法新论[M].香港:中华书局香港分局,1975:53.

[10]祝嘉:书法罪言[M].香港:中华文化出版社,1995:118.

[11]祝嘉.书学史·序一[M].成都:成都古籍出版社,1984:3.

[12]祝嘉.书法新论[M].香港:中华书局香港分局,1975:7.

[13]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画社出版,1982:14.

[14]祝嘉.书学简史[M].香港:中华书局香港分局,1975:35—36.

[15]祝嘉.书学简史[M].香港:中华书局香港分局,1975:30.

[16]祝嘉.书学简史[M].香港:中华书局香港分局,1975:31.

[17]祝嘉.怎样写字[M].上海:上海教育书店,1948:18.

[18]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画社出版,1982:242.

[19]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:856.

[20]包世臣.艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:651.

[21]刘海粟.论郑道昭[J]书谱,1984(3).

[22]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:753—754.

[23]康有为:“石庵亦出于董,然力厚思沉,筋摇脉聚;近世行草书作浑厚一路,未有能出石庵之范围者,吾故谓石庵集帖学之大成也。”(康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:860.)

[24]祝嘉.书学简史[M].香港:中华书局香港分局,1975:119.

[25]祝嘉.书学简史[M].香港:中华书局香港分局,1975:128.

[26]祝嘉.书法新论[M].香港:中华书局香港分局,1975:50.

[27]祝嘉.书法新论[M].香港:中华书局香港分局,1975:51.

[28]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画出版社,1982:55—58.

[29]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画出版社,1982:159.

[30]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画出版社,1982:224.