《魏氏乐谱》曲源寻踪

——与《新定九宫大成南北词宫谱》之比较

2022-07-13漆明镜

漆明镜

(广西艺术学院 艺术研究院,广西 南宁 530022)

明末海商魏之琰(1617—1689年)将明代的一些诗词乐传到日本后,其四世孙魏皓(1728—1774年)对外传授并出版成《魏氏乐谱》,所辑录的乐曲在日本被称为“明乐”或“魏氏乐”。从近代开始,国内外学者对《魏氏乐谱》的研究主要集中在谱式与宫调、译谱与复原、魏氏家族与其音乐性质、乐曲源流寻踪等几个方面。其中,以寻声问源的研究最为薄弱。

钱国桢先生曾做过寻声研究,他在《<魏氏乐谱>作品寻踪》一文中,将《魏氏乐谱》与《新定九宫大成南北词宫谱》(以下简称《九宫大成》)、《碎金词谱》中的同名曲进行比对,得出结论是没有重合,并推断魏氏乐可能是福建地区的吟诵乐。但在当时,国内学者主要使用的文献资料是日本明和五年(1768年)芸香堂版《魏氏乐谱》,仅有50曲。时至今日,国内学者可以看到更多的乐谱资料,尤以凌云阁六卷本《魏氏乐谱》为佳。六卷本合239首乐曲,虽未注明年份,但谱面有魏皓朱印,应为其在世时所辑。与早先流传的50曲相比,有更多乐曲值得与国内其他古谱作比对分析。

林谦三先生在《明乐新考》中,主要以凌云阁六卷本《魏氏乐谱》为研究对象,他将前四卷(共180曲)及补遗的4曲归入“本曲”,第五、第六卷归入“外曲”。外曲大部分可探出具体来源,除卷六中的五首佛曲和几首投壶乐无可考外,其他乐曲均有明确的出处。朴春丽在《江户时代的明乐<魏氏乐谱>》(『江户时代の明乐と「魏氏乐谱」』)一文中,对外曲的来源进行了考证,认为有来自朱载堉《律吕精义》《灵星小舞谱》的,也有来自朱熹《仪礼经传通解》的,等等。笔者在拙著《<魏氏乐谱>解析·凌云阁六卷本全译谱》中,也有相关的查考。而关于本曲的曲调来源,目前尚无确切的研究结果。笔者尝试将其与《新定九宫大成南北词宫谱》进行对比,以确定魏氏乐的本曲是独立的乐曲,还是与中国本土现存的古曲有所联系。

一、《魏氏乐谱》与《新定九宫大成南北词宫谱》中的同名曲牌

周祥玉等人编纂的《九宫大成》一书,刊行于乾隆十一年(1746年)。笔者首选该谱与《魏氏乐谱》作对比,主要有四点原因:(一)二者都有诗词乐谱;(二)《九宫大成》收录的曲谱数量是存见古谱之首;(三)《九宫大成》汇集了南曲与北曲,可供查找的范围更广;(四)南北词曲谱世代叠加,《九宫大成》参考了数本南北曲,是集大成的曲谱,部分曲牌可追溯至宋、元、明,年代跨度较大。

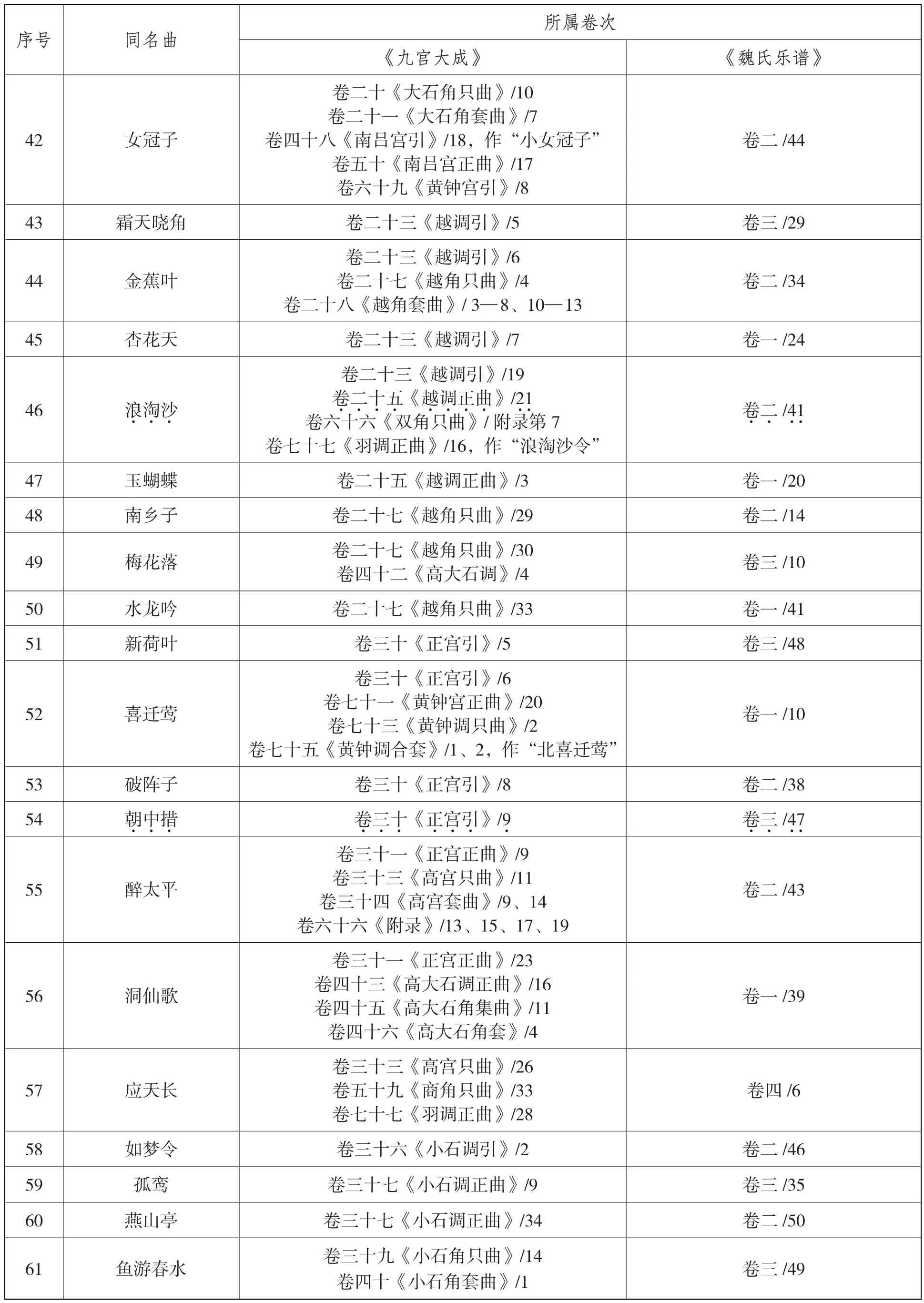

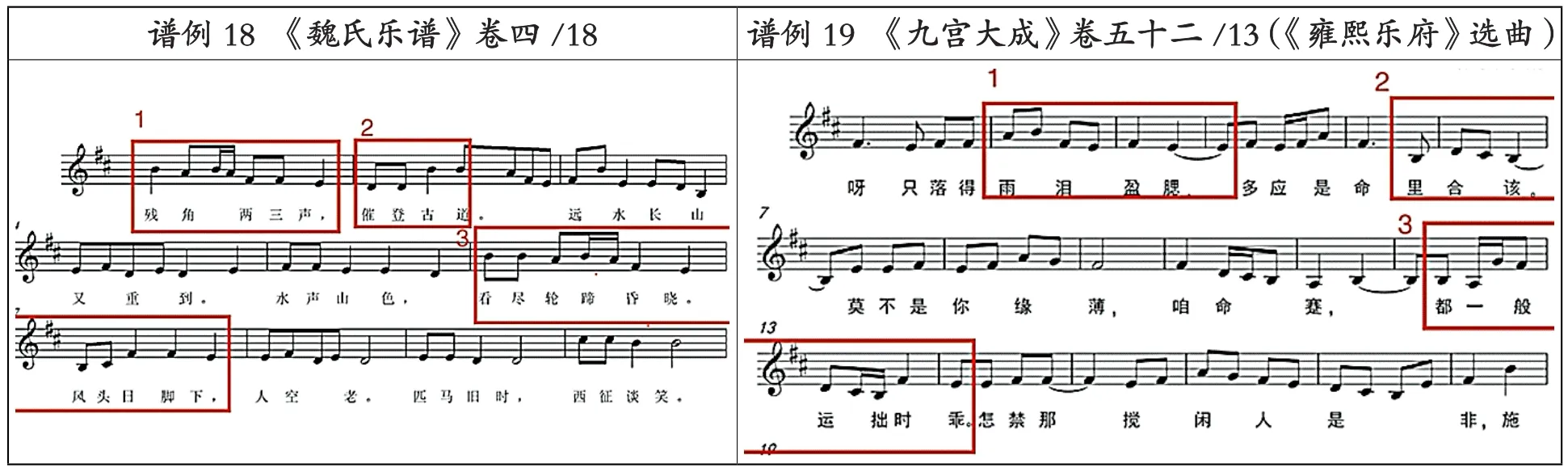

将两部乐谱对照可见,二者有81个同名曲牌,但其中的【五供养】和【豆叶黄】在《魏氏乐谱》中属于外曲,且两谱的比对结果并不重合。去除此二首后,《九宫大成》与《魏氏乐谱》本曲同名的曲牌共计79个。由于《九宫大成》收录的乐曲更多,相同曲牌名又见载于不同卷,笔者为了比对的便利,特将每曲所属卷次全部列出,逐一考察。(表1)

表1 《魏氏乐谱》与《九宫大成》的同名曲

续表11

续表11

续表11

续表11

与《魏氏乐谱》一个曲牌对应一首乐曲不同,《九宫大成》中多数曲牌都有一个“正体”和若干个来源不同但曲调具有关联性的“又一体”。同卷同曲牌的正体与又一体在旋律上具有重合性,但不同卷的相同曲牌不一定具有重合性,差异性较大。以表1所列第17首《太常引》为例,在卷五《北词·仙吕调只曲》中,该曲为第40首,只有一首正体,源自明朝乐章。但在卷四十二《高大石调》中,该曲牌排序为14,有两曲,正体是《玉簪记》选段,又一体是《四贤记》选段,两曲旋律重合度高,但与卷五《北词·仙吕调只曲》中的同名曲则关联不大,是不同的旋律。因此,找寻《魏氏乐谱》与《九宫大成》之间是否存在重合,需要考证《九宫大成》中各卷的同名曲。笔者经过仔细的译谱和对比,在两谱中共找到11首旋律重合度较高的乐曲,按表1序号排位分别是:第13首《点绛唇》、第17首《太常引》/《大常引》、第19首《恋绣衾》、第24首《贺圣朝》、第30首《柳梢青》、第46首《浪淘沙》、第54首《朝中措》、第63首《临江仙》、第68首《感皇恩》、第73首《小重山》、第76首《狮子序》,在表1中用着重号标明。

二、旋律重合的同名曲比对

在详细对比两谱的相似曲前,需要首先说明笔者的译谱标准。《魏氏乐谱》的人声部分由工尺谱记谱,作为方格谱,板眼清晰。关于它的宫调分析,笔者已在拙著《<魏氏乐谱>解析·凌云阁六卷本全译谱》中有详细论述,故它的译谱是较成熟的,节奏、音高、宫调都非常明确。

笔者翻译《九宫大成》曲谱时,选用的版本是王桂秋主编的《善本戏曲丛刊》本。其整本都是工尺谱,但收录的曲谱精细程度不一,有注明详细板眼的,也有板眼不明、只有腰板突出的曲谱。笔者在译谱时,有板眼时严格依照板眼记录节奏,只有腰板而没有其他节奏符号时,则以腰板处作为跨小节线的标志,按词意和乐感分配每小节内部各音节奏。故译谱主观性较强,自由度较大,精准性不如《魏氏乐谱》。此外,《九宫大成》辑录的乐曲繁杂,既有固定调工尺谱,也有首调工尺谱,同名曲中用首调工尺谱记谱者居多。至于如何定调,考虑到它的调高较有灵活性,为了方便比对,笔者将它与《魏氏乐谱》中的同名曲译作相同调高。由于《九宫大成》的宫调灵活,节奏也并非每首都精准,故笔者着重对比旋律走向、歌词对应的骨干音和每句的落音。对于两谱中相重合的乐曲,笔者依据表1中的先后顺序逐一论述。

《点绛唇》作为单曲见载于《九宫大成》卷五和卷六十九,作为套曲见载于卷六、卷七和卷八。但只有卷六十九的乐曲与《魏氏乐谱》同名曲有重合。该卷中有两首《点绛唇》,正体选自《法宫雅奏》,又一体选自南戏《琵琶记》。需要说明的是,《九宫大成》是清朝人编纂,所以在收录各曲牌时,总是把《法宫雅奏》《九九大庆》等清宫戏选段排在最前面正体的位置,其他选曲则排在其后。但通过旋律比对可以发现,清宫戏也承继了前代的旋律,名为“正体”,实则显出编撰者在排序上的“私心”。以《点绛唇》为例,《法宫雅奏》与《琵琶记》的选曲,旋律重合度较高。按照历史发展的规律来看,南戏《琵琶记》中的《点绛唇》才应为正体,且在实际旋律比对中,南戏的《点绛唇》与《魏氏乐谱》中同名曲重合度更高。(谱例1、谱例2)

谱例1 《魏氏乐谱》卷二//3300 谱例2 《九宫大成》卷六十九/2(《琵琶记》选曲)images/BZ_95_1284_678_2229_1275.pngimages/BZ_95_320_744_1269_1203.png

此两曲共有四处旋律片段重合,一处乐句落音重合。笔者在谱例中以阿拉伯数字分别作了标注,重合处按照序号一一对应。因为曲牌名相同,两曲的歌词结构也是一致的,重合的旋律骨干音与歌词结构对应的位置也相贴合。《魏氏乐谱》中的最后一句因为没有重合,故此处没有列出。就调式而言,《魏氏乐谱》中该曲结束在宫音,《九宫大成》中结束在羽音。

《魏氏乐谱》中此曲名《大常引》,《九宫大成》中名《太常引》。因名字接近,笔者将二者作了对比。经对比发现,二者有旋律重合。(谱例3、谱例4)

谱例3 《魏氏乐谱》卷二//4400 谱例4 《九宫大成》卷四十二/14(《玉簪记》选曲)images/BZ_95_321_2127_1269_2396.pngimages/BZ_95_1283_2038_2229_2483.png

《九宫大成》中的此曲正体选自明代传奇《玉簪记》,又一体源自《四贤记》,谱例4即《玉簪记》选段。两曲首句重合度高,落音一致;第二句从第三个字开始,《魏氏乐谱》较整体旋律高了五度;第三句落音一致。尾句没有重合,因此笔者省略了《魏氏乐谱》中的后续译谱。

《九宫大成》卷四十三中的《恋绣衾》与《魏氏乐谱》卷三中的《恋绣衾》有相重合之处,而卷五中的《恋香衾》和卷四十七的《南恋绣衾》,与之则无重合。《九宫大成》卷四十三共收录了四首《恋绣衾》,前两首选自清宫戏《月令承应》,后两首为散曲。《九宫大成》认为第一首与第三首为同体,实际上二者旋律虽有重复,但还是有较多差异。《魏氏乐谱》中的同名曲与《九宫大成》中的正体重合度更高。(谱例5、谱例6)

谱例5 《魏氏乐谱》卷三//4466 谱例6 《九宫大成》卷四十三/2(《月令承应》选段)images/BZ_96_1286_598_2227_1066.pngimages/BZ_96_324_681_1273_965.png

《贺圣朝》一曲在《九宫大成》中,既作为单曲,也用于套曲中,与《魏氏乐谱》有重合的,不在套曲,而主要在卷九。该卷有三首《贺圣朝》,第一首为清宫戏《九九大庆》的选曲,后两首为又一体,来源不明,只注明了词作者(先后分别为叶清臣和赵彦端)。《魏氏乐谱》与后两首词调的重合度较高。(谱例7—9)

谱例7 《魏氏乐谱》卷一//2299谱例8 《九宫大成》卷九/8(叶清臣词)谱例9 《九宫大成》九/8(赵彦端词)images/BZ_96_325_2564_1264_3162.pngimages/BZ_96_1287_2561_2227_3151.pngimages/BZ_96_662_1716_1889_2451.png

谱例8、谱例9为《九宫大成》中的两首曲子,谱例8为叶清臣词,谱例9为赵彦端词。从所列曲谱可以看出,二者之间是有密切联系的,旋律框架也十分相近。三曲首句骨干音相重合,落音也相一致。从谱例7标记为2的乐句中,能看出《魏氏乐谱》结合了《九宫大成》中两首曲子的元素,其起音与谱例8中的2'一致,落音与谱例9中的2"一致。此外,《魏氏乐谱》中第3处与谱例8相重合,第4处与谱例9相重合,这也是笔者列出《九宫大成》中两首《贺圣朝》的缘故。《魏氏乐谱》尾句落音在角音,《九宫大成》两曲则均为羽调式。

《九宫大成》卷六十三中的《柳梢青》与《魏氏乐谱》同名曲有重合。该卷收录了八曲《柳梢青》,前六曲分别源自清戏《江流记》《孤儿记》和未知的散曲,与《魏氏乐谱》中的乐曲重合度并不高。第七曲和第八曲两者本身相近,与前六曲不同,没有写明来源,只注明了作词人,分别是秦观和谢无逸。两曲均与《魏氏乐谱》同名曲重合度较高。《九宫大成》原文中对此的记载是:“前六阙句法不一,皆另自成体。第七第八阙,旧谱载于中吕慢词,今亦归于双调。”两曲虽作为《柳梢青》的又一体被收录在同卷中,但与前六首关联并不紧密。两首之中,秦观作词的那曲与《魏氏乐谱》中的同名曲重合度更高,且歌词一致。(谱例10、谱例11)

谱例10 《魏氏乐谱》卷三//4411 谱例11 《九宫大成》卷六十三/9(秦观词)images/BZ_97_331_1757_1255_2391.pngimages/BZ_97_1295_1651_2223_2516.png

在相同的歌词下,大部分的旋律音高是一致或八度重合的。两者共有七处重合片段,最后一句也非常接近,只是《魏氏乐谱》结束在羽音,《九宫大成》结束在商音,二者落音之间是五度关系。

高潮一边接电话,一边嗯嗯啊啊地应承着,心中却盘算,万一他们到了这里,到各家媒体展开危机公关,自己这个皮包网站的菜包子面目岂不露馅了?万一他们知道“焦点调查”是非法网站后反咬一口,向新闻出版管理机关举报,向公安系统的互联网监管部门报案,自己面临的很可能是锒铛入狱的结局。真的是梦想很丰满,现实很骨感啊。这样一想,高潮心底陡添了许多不安和烦恼,连自己跟齐眉说了些什么,怎样跟齐眉结束通话的,都忘了个一干二净。

《九宫大成》卷二十五中的《浪淘沙》与《魏氏乐谱》中的同名曲有旋律重合。该卷收录两首,正体选自清宫戏《月令承应》,又一体是明代传奇《祝发记》的选曲,两首旋律近似。此处用《祝发记》选曲与《魏氏乐谱》同名曲作对比。(谱例12、13)

谱例12 《魏氏乐谱》卷二//4411 谱例13 《九宫大成》卷二十五/21(《祝发记》选曲)images/BZ_98_322_504_1268_881.pngimages/BZ_98_1288_479_2223_910.png

与前五组谱例相比较,此二曲落音的重合较少,首句落音是五度关系。第二句开始的两个音排列上互为倒装,《九宫大成》中的第二句末字的落音在第二拍改变了音高。在调式方面,《魏氏乐谱》结束在商音,《九宫大成》仍为羽调式。考虑到二者歌词中每个字对应的第一个音大多趋于一致,笔者认为,两曲还是具有相似性的。

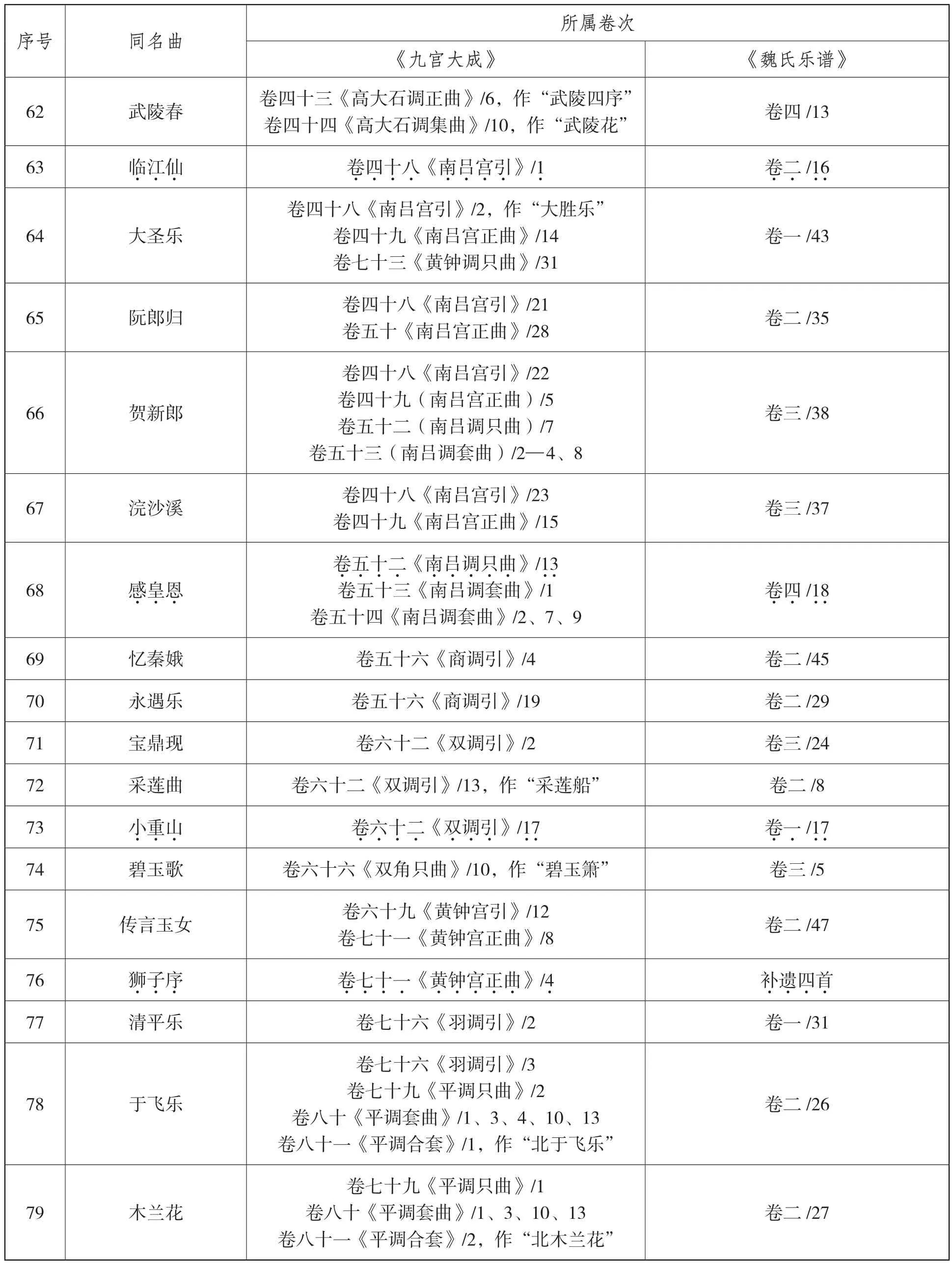

《九宫大成》收录的《朝中措》曲目较少,仅在卷三十有选自清宫戏《劝善金科》的一首,未有又一体。乐曲不长,与《魏氏乐谱》中的同名曲有两句重合。此处只列出《魏氏乐谱》同名曲中的上半阙。其下半阙结束在宫音,《九宫大成》中该曲结束于羽音。(谱例14、谱例15)

谱例14 《魏氏乐谱》卷三//4477 谱例15 《九宫大成》卷三十/9(《劝善金科》选曲)images/BZ_98_322_1710_1272_1988.pngimages/BZ_98_1280_1667_2232_2011.png

《九宫大成》中的《临江仙》仅有卷四十八中的三曲,其中,选自清宫戏《法宫雅奏》的为正体,后两首为又一体,分别源自南戏《荆钗记》与明传奇《香囊记》,曲调相近。与《魏氏乐谱》中的《临江仙》相对比,选自《香囊记》的同名曲重合度更高。(谱例16、谱例17)

谱例16 《魏氏乐谱》卷二//1166 谱例17 《九宫大成》卷四十八/1(《香囊记》选曲)images/BZ_98_322_2515_1261_2778.pngimages/BZ_98_1290_2501_2225_2796.png

该曲在两谱中篇幅不一,《魏氏乐谱》中分两阙,《九宫大成》中为一阙,谱例16中只展示了《魏氏乐谱》中的上半阙,其尾句与《九宫大成》所录《临江仙》罕见地重合了。若以全曲来看,《魏氏乐谱》中该曲结束在宫音,并非羽调式。

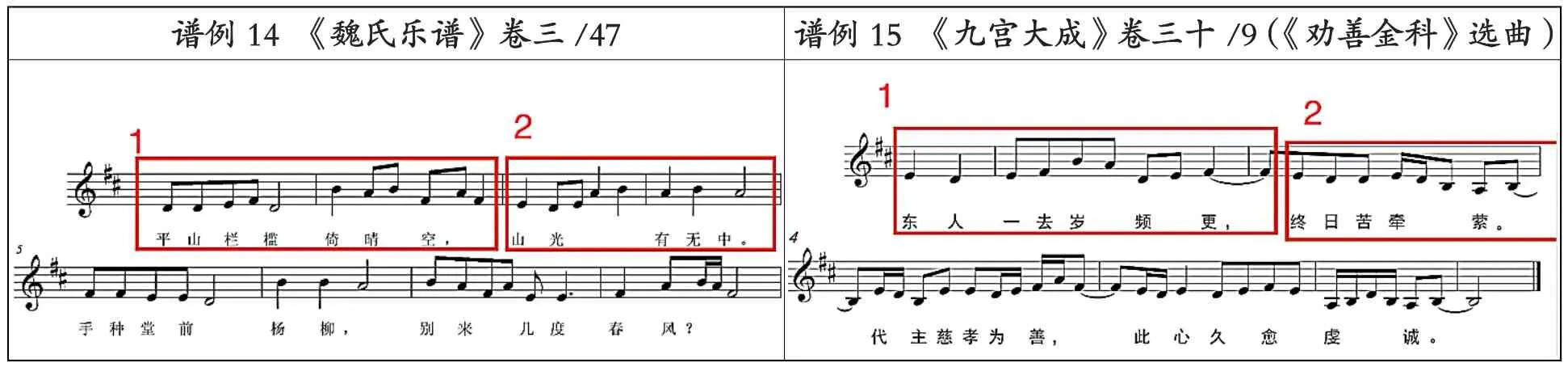

《感皇恩》在《九宫大成》中有单曲和用于套曲两种情况,与《魏氏乐谱》同名曲重合者,不见于套曲,唯见于卷五十二。该卷共收录六首《感皇恩》,前两首源自散曲,第三首源自《元人百种》,第四首源自《雍熙乐府》,最后两首源自金代诸宫调《董西厢》。此六曲彼此间均有曲调的联系和相似处。《魏氏乐谱》中的《感皇恩》尤与第一首的散曲和第四首的《雍熙乐府》选曲相重合。

谱例18、谱例19所列为《魏氏乐谱》和《雍熙乐府》选曲。可以看出,后者主要的歌词部分所对应的旋律与前者重合较多,“呀只落得”“多应是”“莫不是”这样的虚词性词组则没有可供对应的部分。

谱例18 《魏氏乐谱》卷四//1188 谱例19 《九宫大成》卷五十二/13(《雍熙乐府》选曲)images/BZ_99_323_1084_1206_1467.pngimages/BZ_99_1225_1038_2228_1518.png

《九宫大成》中,与《魏氏乐谱》所录《小重山》同名者,仅有卷六十二中的一首,选自明代传奇《龙泉记》。

从谱例20、谱例21来看,二者词体结构一致,但旋律重合部分与歌词的对应是错位的。以第1小节为例,两首旋律有重合,但《九宫大成》中这一小节的歌词更密集,已囊括了第一句词,《魏氏乐谱》中则至第2小节才唱完完整的一句词。笔者将二者仍作为重合曲的原因是,《魏氏乐谱》中的方框1、2,在整个旋律中所占比重较大,其第1、2、5小节都是方框1的重复,第3、6小节是方框“2的重复,这两个重要元素都与《九宫大成》中的同名曲有重合,所以二者在核心音调上是关联紧密的。

谱例20 《魏氏乐谱》卷一//1177 谱例21 《九宫大成》卷六十二/17(《龙泉记》选曲)images/BZ_99_324_2287_1274_2596.pngimages/BZ_99_1284_2289_2230_2622.png

《狮子序》一曲本未收录在凌云阁六卷本《魏氏乐谱》中,是林谦三先生根据其他手抄谱补入的,被认为是“本曲补遗”。《九宫大成》中的《狮子序》唯见于卷七十一。该卷共收录13首《狮子序》,依次为南戏《琵琶记》选曲1首、《白兔记》选曲1首、《张协传奇》选曲3首,明代传奇《红拂记》选曲1首、《明珠记》选曲1首、《彩楼记》选曲4首、《寻亲记》选曲2首。13曲的旋律框架均相近,各乐句落音多相同。此处用选自《寻亲记》的一曲为参照作分析。(谱例22、谱例23)

谱例22 《魏氏乐谱》本曲补遗四首之一谱例23 《九宫大成》卷七十一/4(《寻亲记》选曲)images/BZ_100_320_488_1263_1528.pngimages/BZ_100_1281_608_2229_1368.png

从谱例22、谱例23可知,二者的重合度是比较高的,词体结构规整统一,对应的旋律重合度也高。与《魏氏乐谱》本曲补遗的《狮子序》词曲均相重合的版本,实际是明传奇《红梨记·赶车》中的《狮子序》,只是《九宫大成》并未收录该曲谱。笔者用以翻译、比对的《红梨记·赶车》谱本,源自《集成曲谱·振集》卷四。与《魏氏乐谱》相比,《红梨记》谱面给出的音腔略少些,节奏更舒缓,但二者主要的旋律框架和节奏的整体布局,重合度是极高的。因未见于《九宫大成》,受篇幅所限,此处省略其译谱。笔者可以明确的是,《魏氏乐谱》中的《狮子序》可以说是直接源自《红梨记》。而《九宫大成》所录13首《狮子序》,关联紧密,并可追溯至南戏,明代各传奇中的旋律应是对南戏的承继。

三、《魏氏乐谱》与南北曲

将《魏氏乐谱》与《九宫大成》中曲名相同且旋律存在重合的11首乐曲比对分析后,笔者有几点思考。

(一)《九宫大成》每卷卷头标明的宫调名称不具备精确的宫调指向,但从另一个角度来说,反而有旋律指向。相同的曲牌名,歌词结构是一致的,但只有收录于同卷的乐曲(同卷中所有乐曲的宫调是一致的),其旋律才有关联。在曲牌名和词体结构均一致的情况下,归入不同的宫调名是否为了区分它们的旋律?这或许是值得继续探讨的问题。

(二)《九宫大成》中,同卷中的相同曲牌往往辑录了正体和多首又一体, 编撰者在每个曲牌最末处都附有相关文字解说,内容涉及该曲牌共有几首同体乐曲,彼此之间有何相似之处和相异之处。同体乐曲的选择范围是较宽泛的,有时只要首句有重复,即视为同一体;有时甚至句法不同,也被编入同一体;更多时候是旋律框架重合较高的乐曲被收录在一起。其收录标准究竟是混乱不一,还是另有一套逻辑,尚待进一步分析考证。

(三)《九宫大成》中的乐曲多结束在羽调式,以所列11曲来看,除《柳梢青》外,其余10曲都是结束在羽音,从中可以看出昆腔化的痕迹。《魏氏乐谱》则调式更为丰富,11曲中,五种调式俱全,尤其是在尾句没有呈现出昆腔化的元素。相比而言,它承继南北曲的时间,应早于南戏昆腔化。这对于研究魏氏乐的音乐性质及南北曲曲牌的变迁,是有参考意义的。

(四)为了明确《魏氏乐谱》与本土存见古谱的关系,笔者将《九宫大成》中与之相重合的乐曲作了来源分类。(表2)

表2 重合曲的来源分类

表2中的11首乐曲,均为《魏氏乐谱》本曲中与《九宫大成》同名曲旋律重合的乐曲,可见《魏氏乐谱》中至少有11曲的音乐元素可以追溯到一些年代比较久远的古曲。

1.源自南戏。《点绛唇》和《临江仙》与宋代南戏中的同名曲相重合。此外,一些与明代传奇相重合的乐曲也可以追溯至南戏。如《狮子序》一曲,虽直接源自明代传奇《红梨记》,但从旋律要素来看,其曲调与南戏《琵琶记》中的《狮子序》也密切相关,可以推断,它继承了南戏的曲牌。

2.源自元杂剧。《感皇恩》一曲,与《雍熙乐府》中的同名曲重合度高。《雍熙乐府》虽为明人郭勋所辑录,但其中不乏元代旧声。根据吴志武先生的考证,该曲为元代王实甫《四块玉》南北合套无名套曲中的第五首。

3.源自明代传奇。相重合的乐曲中,源于明代各类传奇的最多,有《太常引》/《大常引》、《浪淘沙》、《小重山》、《狮子序》四曲。

4.年代暂不明。重合曲中还有两种比较模糊的情况。一种是,《九宫大成》中只注明了作词者,但对于曲调源自何处,尚不好判断。如《贺圣朝》和《柳梢青》,与《魏氏乐谱》曲调重合的,均为宋人作词,只是不知曲调是宋代已有,还是后代所配,故笔者将之归入“词调”。欲判断其曲调年代,可能要查考其他古谱。另一种是与清宫戏的重合,如《朝中措》和《恋绣衾》。前文已述,《九宫大成》很重视收录清宫戏,常把清宫戏选曲作为某曲牌的正体,但从曲调元素来看,清宫戏也承继了前朝的曲牌。《朝中措》和《恋绣衾》在《九宫大成》中收录很少,缺乏其他的参照,很难判断其是否原创于清朝,因此笔者认为,它们和上述两首词调都属于有待于后期继续考证的乐曲。

通过如上分析,笔者认为,《魏氏乐谱》中的音乐与中国本土曲牌是具有历史承继性的。黄翔鹏先生在其《明末清乐歌曲八首》的《译谱后记》中认为,《魏氏乐谱》中有真正传自古代的歌曲。此说确是十分明智的判断。

在已查考到的《魏氏乐谱》乐曲中,以承继南戏和明代传奇者最多,而南戏所用之南曲,正为明代传奇所继承,所以笔者认为,这些魏氏乐以南曲为主。而《魏氏乐谱》本曲中除了《感皇恩》这种源自南北合套的,是否还有其他承继北曲的?限于比对古谱所耗用的精力较多,时间较长,本文仅以《九宫大成》与《魏氏乐谱》本曲作比对。如《狮子序》一曲,原曲载于《红梨记》,而未见于《九宫大成》。《魏氏乐谱》本曲溯源方面尚有较大发掘空间,亦待与更多古谱的比对。