基于可视化分析的翻译教学研究综述

2022-07-12刘叶丹傅悦

刘叶丹 傅悦

(1.南京林业大学外国语学院,江苏 南京 210037;2.安徽大学外语学院,安徽 合肥 230601)

一、引言

翻译理论家James Holmes将翻译研究分为纯翻译研究和应用翻译研究,其中应用研究包括四部分:译者培训、翻译工具、翻译政策、翻译批评[1]。作为翻译研究的重要组成部分,翻译教学研究对翻译理论研究和实践发展具有重要意义。它与翻译理论研究相互构建相互促进,然而,与翻译批评相比,翻译教学研究仍显不足。近年来,虽然国内有关翻译教学方法的研究发展迅速,但是依然出现了课程安排不合理、教学与实践相脱节、CAT技术推广力度不足等问题[2],整体相对滞后于西方的翻译教学研究,不利于翻译人才的培养,与国内日趋旺盛的翻译市场需求相脱节。

同时,在人工智能时代,人工智能驱动的翻译技术正在改变翻译教育的形态[3]。翻译教学研究发展滞后,又面临着新的大环境,提升翻译教学的有效性至关重要。因此有必要总结国内外翻译教学研究现状,提出国内研究需要改进的地方,以期促进翻译研究和翻译实践的发展。囿于篇幅,文章聚焦翻译教学研究的重点之一——大学翻译教学。

二、国内研究

截至目前,大学翻译教学研究的CNKI核心期刊(含C刊)论文共计157篇,其中发表于《中国翻译》的篇数最多(13篇),《中国教育学》次之(9篇)。开翻译教学研究先河的文章发表于1996年,作者何淑贞在文中探讨了翻译教学的意义、地位和方法[4]。此后穆雷[5]、蔡基刚[6]等诸多学者从翻译教学的学科建设、大学生掌握翻译技能的必要性等诸多角度对大学翻译教学进行了较为深入的研究,但与翻译理论研究和翻译策略研究相比,仍不够体系化。近五年,相关研究聚焦于教学策略和技巧、“互联网+”时代背景下的教学模式创新、跨文化思维和翻译技术教学。

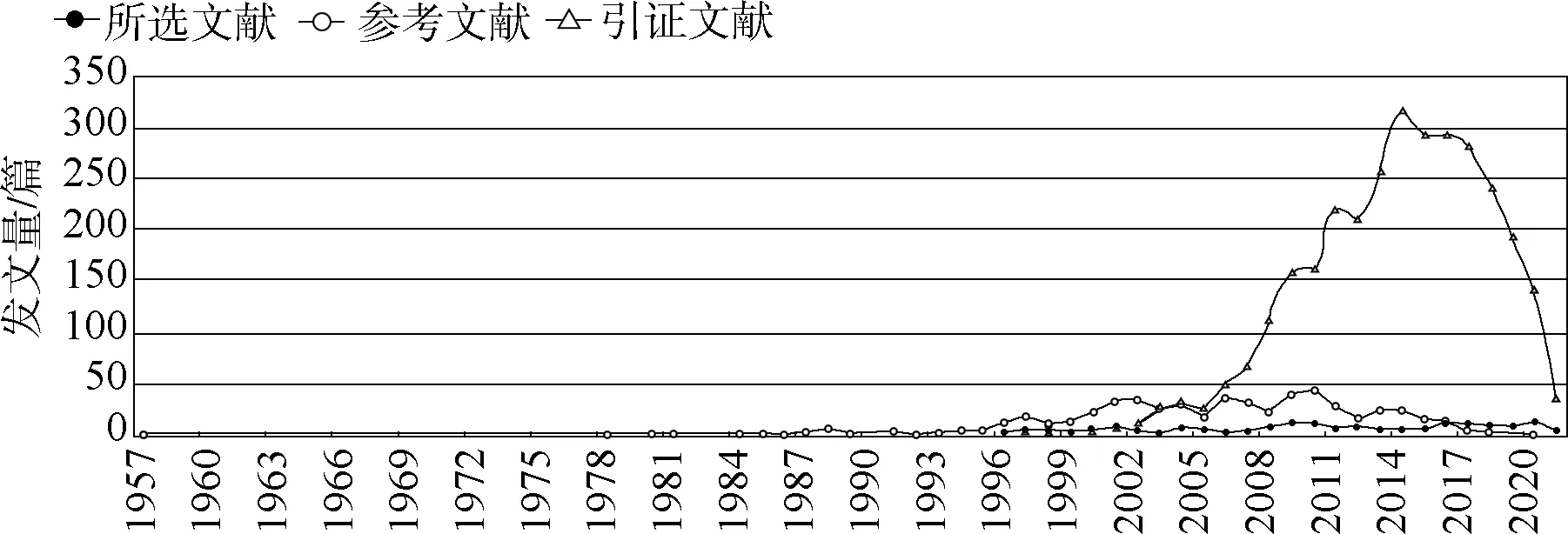

就时间跨度而言,翻译教学研究经历了近三十年的发展,如图1所示。引证文献是指引用该文的文献,从1997年到2021年,诸多研究者引用了核心期刊文章。从发文数量上看,近二十五年内,每年论文数量相差不大,呈现较为平稳的状态,但总的论文数量逐年增加,近十年引证文献的频次较高。近年来,大学翻译教学的研究不断为研究者们所重视。

图1 总体趋势分析

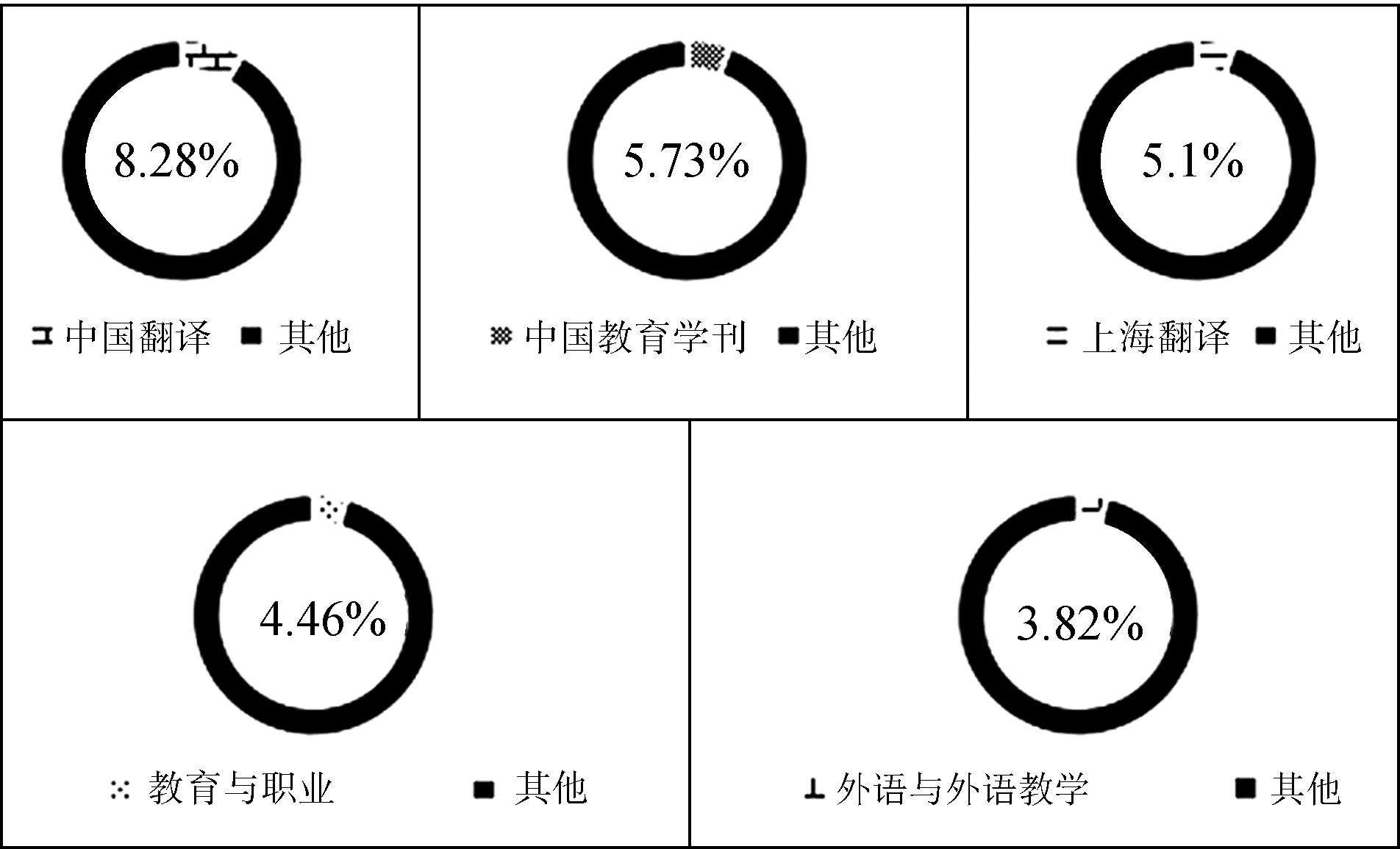

就成果来源而言,相关论文来源广泛,如图2所示,主要出自《中国翻译》(8.28%),其他分别来自《中国教育学刊》(5.73%)、《上海翻译》(5.1%)、《教育与职业》(4.46%)、《外语与外语教学》(3.82%)。除了《中国翻译》和《上海翻译》翻译学术界的专门类期刊以及《外语与外语教学》外语类核心期刊,相关研究主要集中发表于教育教学类期刊。《中国教育学刊》面向基础教育领域,主要选题有基础教育重大理论政策研究、基础教育改革与发展研究等。北大核心来源期刊《教育与职业》面向教育工作者发行,主要关注中国职业教育的发展情况。除此之外,还有《外语电化教学》《实验室研究与探索》等核心期刊。可见翻译教学研究是外语界和翻译界关心的研究问题,成果来源较为多元。

图2 来源分布

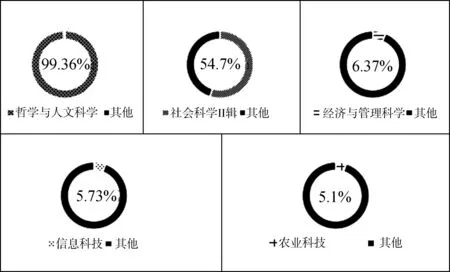

此外,翻译教学研究的学科分布呈现有聚焦和多样化的特点,如图3所示。相关论文99.36%属于哲学与人文科学,54.78%属于社会科学Ⅱ辑,其他分别属于经济与管理科学、信息科技和农业科技。例如,在哲学与人文科学类研究中,蔡基刚指出在中国加入WTO、英语实用性的刚需增长的背景下,《大学英语教学大纲》并未重视翻译能力的培养,由此提出从“重视大学英语翻译教学,提高学生英语应用能力”的研究视角去探索人才培养路径[6]。研究指出为加强学生翻译能力的培养,需要从哪些层面改善课堂。在社会科学Ⅱ辑类别,杨艳君提出随着国家间经贸往来带来的翻译任务愈来愈多,需要“将工作坊模式嵌入英语翻译教学”,从实践环节倡导将教学和实践更加紧密结合[7]。

图3 学科分布

就关键词共现网络而言,“翻译能力”出现的频率最高,为68次,如图4所示。“翻译教学”居其次,出现32次,而“翻译经验”“大学翻译教学”等出现的频率仅3次,“英语教学体系”“大学英语词汇”等出现的频率仅为2次。目前的研究主要关注了“翻译能力”,忽略“英语教学体系”等方面的研究,缺乏体系化探索。与翻译教学相关的“英语教学体系”主要包括翻译教学层次、各层次学生应达到的基本目标、主要专业课程设置等[8]。目前为数不多的研究包括黄忠谦和袁立新[9]对翻译电化教学模式的探讨。

图4 关键词共现网络分析(此图筛选出现频次≥30的关键词)

综上所述,随着中西文化交流的深入和中国文化“走出去”战略的实施,包括英语专业和非英语专业在内的翻译教学重要性日益凸显,相关研究的路径趋向多元,出现了以下四个主要研究方向:

首先,聚焦翻译课堂中的教学策略和技巧。周雪婷从多元智能角度,倡导将多元智能理论与翻译教学结合,通过运用网络多媒体、网络资源如在线词典和语料库等多元化工具辅助翻译教学。同时她认为多元智能理论将帮助确立以学生为主、积极的个性化教学模式[10]。任务型教学法是另一个研究角度。富苏苏、李荣美将任务型教学法应用于翻译教学中,以不同的任务活动切实提高学生的翻译能力[11]。此外,翻译与其他语言技能和批判性思维的融合也是一个重要研究角度。叶峰提出语块对语言的熟练运用具有重要的作用[12]。赵莉主张重视口语训练、词汇学习和教师的激励性评价法[13]。俞敬松、阙颖强调了学生的自主查证能力,包括翻译策略的批判性思考、信息资源获取及查证工具的合理运用等方面[14]。马伦主张译文和原文在文体层面的对应,提出要注重培养学生的文体意识,习得相应的翻译策略[15]。

其次,翻译教学模式创新也是诸多学者关注的研究方向。穆雷首次划分了“教学翻译”和“翻译教学”的界限[16]。穆雷认为,“教学翻译”仅仅是一种教学手段,主要是指帮助学生分析原文的词汇和语法,并理解原文;而“翻译教学”有着教学目的,即培养学生的翻译能力[16]。显然,这两个概念的划分,使翻译教学中问题的提出和解决更加具有针对性。连彩云等针对市场对翻译人才的需求,提出在翻译硕士专业研究生教育中采取校企合作教育培养模式,倡导产学研合作教学[17]。康顺理认为传统的高校翻译教学模式在教学理念、方法、评价上存在诸多问题,难以满足现实需求,不能体现时代进步性,而“互联网+”实用性强、使用便捷的优点可以改善这一现状[18]。

再次,“跨文化思维”角度下的翻译教学研究是第三种主要的研究方向。苏广才、李双娟强调了培养学生理解中西文化差异能力对翻译的重要性[19]。刘亚兰认为针对学生普遍缺乏文化对等意识的情况,教师应着重引导学生提高此意识[20]。董艳则强调跨文化思维可以提升翻译教学的层次[21]。她主张阅读原版英文资料、下载时事新闻资料和与英语母语者交流等三种培养跨文化思维的方法,同时她建议在此基础上开展校企合作,给学生提供学以致用的机会。孙振亮指出,翻译教学课堂中应充分运用功能对等理论,重视翻译过程中的跨文化阐释,促进学生对跨文化思维的深层理解[22]。

最后,翻译技术教学是新兴的研究方向。赵觅指出,“互联网+”时代教育信息化成为必然趋势,翻译教学应以互联网信息技术为支撑,构建以学生为中心的课堂和多种方式配合的教学模式,重点培养学生的自主学习能力[23]。在人工智能时代,王华树、李莹指出在《翻译专业本科教学指南》中,虽然已明确“翻译技术”在翻译专业教育中的核心课程地位,但是在实际教学中存在课程建设滞后、教学资源匮乏等诸多问题,并提出建设属于翻译技术教学的课程体系、组织教师参加技术培训等相应对策[24]。曹达钦、戴钰涵探索了翻译技术实践的环境建设,以西安外国语大学为例进行了案例分析,并提出了关注其可持续发展的重要性[25]。崔启亮提出翻译技术教学案例资源建设需要遵循四个原则,即目标性原则、时效性原则、真实性原则和适用性原则,认为资源建设未来将向智能化、数据化和云端化方向发展[26]。

综上所述,中国的学者从多元的角度对大学翻译教学展开了研究,既有传统的翻译教学策略探讨,也有“互联网+”特别是人工智能技术背景下的翻译技术教学研究。但是仍有诸多方面需要教育研究者继续探索,包括翻译技术教学研究中理论的应用与融合、访谈数据如何充分融入研究和定性分析的深入等。

三、国外研究

国外翻译教学研究的核心期论文共计413篇,其中发表于Inted Proceedings的篇数多达31篇。国外进行翻译教学研究的文章最早发表于1996年,Carrove研究了CAT应用于翻译教学的可能性和有效性[27]。 此后 Aguado-Gimenez[28]、Zheng[29]等诸多学者从翻译策略、功能翻译理论等不同角度进行了研究。相对国内研究而言,国外研究呈现出更加多样化的视角和较为丰富的理论框架。

但国外研究中聚焦英汉或汉英翻译的翻译教学研究所占比例很小,相关核心期刊论文仅22篇,多发表于Advances in Social Science Education and Humanities Research的篇数最多(4篇),其次为Asia-Pacific Education Researcher(2篇)。与国内研究从教学策略到教学技术的转变不同,国外研究呈现出从教学原则到教学策略的转移。首篇相关文章发表于2002年,作者Zhong[30]提出在翻译教学中用选择性的表达取代准确话语。此后 Yan[31]、Chen[32]等多位学者从深度学习法、非文学翻译教学等角度对大学翻译教学进行了较为深入的探讨。近二十年来,相关研究逐渐聚焦于教学策略技巧和实证研究。

就时间跨度而言,国外大学英汉汉英翻译教学研究经历了2002年至2021年近二十年的发展。从发文数量上看,每年论文数量不一,呈现有起有伏的状态,但总的论文数量逐年增加。如图5所示。和国内研究类似,近年来翻译教学的研究日益受到研究者们的重视。

图5 发文数量与出版年份

研究所属的学科方向呈现更加多样化和跨学科的特征。超过半数的论文属于教育与教育研究方向(54.55%),另有36.36%属于语言学,18.18%属于社会科学和其他主题,其他分属商业经济学、人文艺术其他专题、生物技术应用微生物学、通信、计算机科学、食品科学技术、政府法律、情报学与图书馆学和文学等不同学科,有些论文体现了学科交叉的特征,如图6所示。例如,“Lexical Features and Translation Strategies of English Translation About Tourist Texts Based on Corpus”这篇关于旅游翻译理论和教学的文章兼顾了微生物学和食品科学技术两个研究方向。另外,“Back Translation in Improving Students'Awareness of Textual Cohesion When Teaching Chinese-English Translation”属于翻译研究与情报学及图书馆学研究的结合。

图6 不同研究方向的论文数量

就期刊种类而言,相关论文来源广泛,如图7所示。主要来自Advances in Social Science Education and Humanities Research(18.18%)、Asia Pacific Education Researcher(9.09%),其他分别来自2013 The Fourth International Conference on Information Communication and Education Application ICEA 2013 PT 2(会刊)、Advances in Education Research等,各占总数的4.55%。Advances in Social Science Education and Humanities Research是关注社会科学、教育和人文领域的核心期刊,另一本核心期刊Asia PacificEducation Researcher则重点关注亚太地区的教育经验及创新成果。

图7 不同来源出版物中相关论文数量

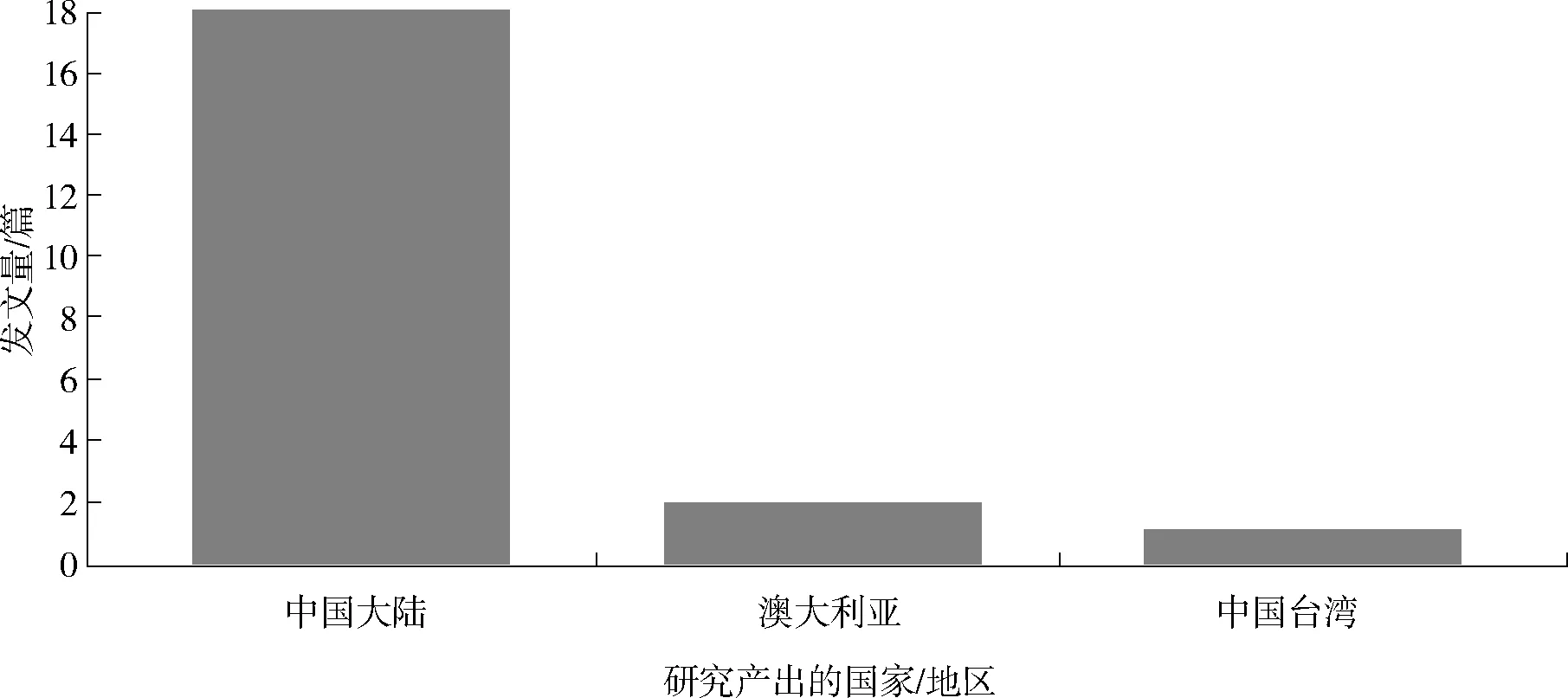

研究产出的国家/地区如图8所示。相关论文81.82%源自中国大陆,9.09%属于澳大利亚,4.55%产自中国台湾。对大学中英两个语种的翻译教学研究,大多数成果仍出自中国研究者,很少有国外学者关注。

图8 研究产出的国家/地区

国外针对汉英或英汉翻译教学的研究尽管起步较晚,但视角多元,成果不可小觑。相关研究主要可以划分为以下五个方向:教学策略方法、翻译评价标准、课堂反馈、思维方式差异和翻译课程类型。

就教学策略方法而言,现有研究主要集中于语用能力和文化素养的培养以及多媒体等科技手段的应用。首先,就提高学生的语篇衔接意识这一角度而言,Zhao于2013年强调了回译有助于锻炼学生的语篇衔接意识,运用回译的方法可以提高整体译文水平[33]。在多媒体技术的层面,2014年,Huang在中国的翻译教学发展和翻译人才培养仍不容乐观的背景下,分析了多媒体技术应用于翻译教学的现状[34]。在篇章翻译法的层面,2014年,Qin将篇章翻译法与句子翻译法相比较,指出篇章翻译法的重要性[35]。在功能教学法方面,2016年,Yuan分析了《背影》和《红楼梦》的译文,提出功能翻译教学法是一种全新且实用的翻译教学方法,它可以培养学生,特别是研究生的学习策略和能力[36]。就语用翻译能力这一角度而言,2017年,Chen、Huang认为语用翻译能力由五个部分组成,分别是双语交际能力、翻译知识能力、策略能力、超语言次能力和工具能力[37]。就文化因素而言,2017年,Wang主张在教学中充分理解和掌握文化因素的内涵能有效提高教学质量[38]。2020年,Shan提出随着信息技术的发展,在英语翻译教学中,教师可以通过备课、学生课前准备和课堂活动以及课后巩固全过程参与的方式培养学生使用汉英双语语料库的能力[39]。

第二,有些学者从翻译评价标准出发,探讨翻译课堂中的评价标准。2002年,Zhong提出,翻译不是为了识别源语的单一含义,而是为了培养学生自主思考、重构知识体系的能力,有选择地表达比单一地传达原文意思更加重要[40]。2020年,Wang探讨了文学翻译课程的练习该采用怎样的评价标准,认为除了错误分析法和量表法,文化和美学特征也是评估译文练习好坏的一个重要标准[41]。

第三,在课堂反馈方面,学者们进行了教师纠正性反馈策略和同伴反馈等方面的实证研究。Deng在2016年通过实证研究发现,在线同伴反馈的实际效果并不理想[42]。2020年,Yu等的课堂数据揭示书面纠正性反馈策略有助于提高译文的准确度,适度的应用能够促进翻译教学[43]。

第四,部分学者强调应当在教学中重视翻译涉及的思维方式差异和文化差异。2016年,Li认为对比分析思维方式有助于翻译教学,能够提高学习者的兴趣[44]。2007年,Yan提出,尽管深层学习法已被广泛采用,指导者依然可以加强深层学习法在培养学生翻译能力中的应用[31]。

最后,在翻译的课程类型方面,国外研究体现出口笔译并举的特点。首先,在笔译教学层面,2010年,Chen认为,在中国大学非文学翻译的课堂上,与词汇和语法的训练相比,学生对语篇的理解和转换没有得到很好的训练,因此教师应特别注意引入文本类型的教学[45]。Ma强调在文学翻译教学中文体研究方法的重要性,认为作为文学翻译的一个重要因素,文体学至今缺乏系统而细致的研究[46]。其次,从口译教学角度出发,Chang在2018年比较了通过交付量表的样本和没有通过交付量表的样本,发现语法和词汇错误的类型没有太大差异[47]。2019年,Su认识到过于频繁的师生互动会扼杀学生积极思维,提出了适当改进合作教学互动模式,即在沟通中分配更多的谈话时间给学生、鼓励学生轮流发言和邀请学生共同加入IRF(Initiation-Response Follow-up)的话语模式[48]。

四、结语

综上所述,中外对翻译教学进行了多个角度的探讨,共同关注教学策略和技巧、文化对等意识和翻译技术教学等,都呈现出方兴未艾的趋势。国内的翻译教学研究主要关注汉英两种语言的转换,国外探讨翻译教学的研究成果颇丰,但聚焦英汉两种语言的较少。国外相关论文总数从2002年的1篇发展至2021年的22篇,国内相关论文总数从1996年的3篇发展至2021年的157篇。中外相关论文总数都在逐年增多,中外对翻译教学的重视程度皆不断加深,不同的是,国内翻译研究的起步略早于国外,相关论文数量远多于国外,重视程度远高于国外。就最新的趋势而言,中外都聚焦于人工智能时代下翻译技术的应用,翻译技术教学领域在国内外研究中具有很大的发展空间。

值得注意的是,国内外研究存在不同的偏向。国内研究偏向于基于以往文献的创新改良,而国外更偏向于实证研究。在所用理论框架上,国内研究结合的有《大学英语教学大纲》《翻译专业本科教学指南》等指导文件和Albrecht Neubert提出的翻译能力“5个参数”等国外理论框架。国外研究结合的有communication strategies(CSs)、PACTE's translation competence model(Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation)、written corrective feedback(WCF)等理论,以国外理论框架为主。

在翻译技术的研究上,中外研究者在翻译教学研究领域虽已取得不少成果,但仍存在以下空白之处:第一,聚焦翻译技术教学领域研究的访谈数据未能充分融入,定性分析有所欠缺[24],跨学科结合有待深入,在探索其教学规律和教学方案上存在很大的发展空间。同时,研究与各类学科特色(如医药、政法、农林)充分结合,研究还可以进一步细化、更加有针对性。此外,也没有展开广泛的案例分析研究,缺少可以参考的数据。第二,针对翻译技术教学中教师信念和学生思维能力培养的研究较少,在具体案例分析上存在较大探索空间。第三,“跨文化思维”和“互联网+”相结合的研究几乎为零,是一大研究空白。翻译教学研究依然存在的诸多空白之处有待学者们继续探索。