日本药师寺金堂药师三尊像与相关唐代佛教造像研究

2022-07-11姚瑶

姚瑶

内容摘要:本文通过对日本药师寺金堂三尊像及其周边造像与相关唐代佛教造像的样式、形式方面的比较考察,探讨了金堂三尊像的年代;并且以这些造像为例,考察了这一时期日本对唐文化的接受情况,认为金堂药师三尊像的制作应该晚于药师寺迁至平城京的718年。此三尊像与武周后期及稍后的中国唐代造像有着密切关系,由此可以看出这一时期日本官方对于唐文化积极吸纳的态度,也应该注意到,这种吸纳并不是对唐代造像的全然模仿,中日两国这一时期对于佛教造像有着不同的理解。

关键词:药师寺;奈良;唐代;佛教艺术

中图分类号:K879.22 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)03-0071-12

A Study on the Triad of Buddhist Statues in the Main Hall of the Yakushi-ji Temple in Japan and Similar Statues from the Tang Dynasty

YAO Yao

(School of Arts, Southeast University, Nanjing, Jiangsu 211189)

Abstract:This paper presents a comparative research on the form, style, and dates of the triad of Buddhist statues in the main hall of the Yakushi-ji Temple in Japan and similar statues from the Tang dynasty. The author also uses this Buddhist artwork as an entry into discussing how Tang dynasty culture was adopted in Japan. This triad of statues closely resembles the statuary of both the later Wu-Zhou dynasty(the period ruled by Empress Wu Zetian) and a slightly later era of the Tang dynasty, which indicates that Japanese officials took a positive attitude toward absorbing Chinese Tang dynasty culture at around this time. For these reasons, it can safely be concluded that these three statues were made after 718 when the Yakushi-ji Temple were moved to Heijokyo. Meanwhile, it is also noteworthy that the style and form of the statues were not entirely imitative of the statuary of the Tang dynasty, as China and Japan held different understandings of Buddhist imagery at the time.

Keywords:Yakushi-ji Temple; Nara; Tang dynasty; Buddhist art

(Translated by WANG Pingxian)

日本约从7世纪初便开始了佛像的制作,彼时的样式、形式来源主要是以朝鲜半岛为媒介所传入的中国南北朝时期的佛教艺术,且受朝鲜半岛的影响大于中国。而随着630年代遣唐使开始频繁地往来于中日两国,唐代的佛教艺术得以直接输入日本并对其产生影响。从广义来说,此时的日本可以纳入以长安为中心的泛唐文化圈进行考虑,该时期的许多日本金铜造像、塑像、壁画、绣佛等有助于我们从风格、技艺等多方面去了解现存作品较少的唐代长安佛教艺术的整体面貌。日本药师寺金堂药师三尊像便是一个极好的例子。这三尊分别为主尊药师佛坐像和胁侍日光、月光菩萨立像,皆为镀金铜铸,造型精美且保存状态较完好,公认为是日本首屈一指的金铜佛像。天武九年(680),天武天皇为了祈祷皇后(即此后的持统天皇)疾病痊愈,始在都城藤原京建造药师寺,并剃度百僧{1}。朱鸟元年(686)天武天皇去世后,由持统天皇接手了营建工程,文武二年(698)时大致完工{2}。和铜三年(710),都城由藤原京迁至平城京,药师寺也于养老二年(718)迁至平城京{3}。

学界对这三尊像的年代尚存争议。大致分为“白凤迁移说”和“天平新铸说”两派,即认为这三尊像是藤原京本药师寺中的佛像,后随着药师寺迁往平城京时一同搬来的(“白凤迁移说”),亦或是迁都平城京后所新制作的(“天平新铸说”)。这其中又细分为五种观点{4}。

(一)“白凤迁移说”

{1}持统二年(688);{2}持统十一年(697);{3}大宝年间(701—702)

(二)“天平新铸说”

{4}和铜三年至养老二年(710—718);{5}养老·神龟年间(718—726)

“白凤迁移说”和“天平新铸说”皆有各自的文献依据,但年代皆较晚,因此可靠性有一定异议[1]。另一方面,日本学者也注意到药师寺金堂三尊像与此前的日本佛像在造型上存在着明显的差异,他们将其原因归结于受到中国唐代佛教艺术的影响,但對具体是源于唐代何时期的佛教艺术,尚存争议。“天平新铸说”学界赞同者较多。

本文首先通过与相关唐代及日本佛教造像的样式、形式比较考察,对药师寺金堂三尊像的年代进行再讨论;并以药师寺金堂三尊像及其周边造像为例,小议这一时期日本对唐文化的接受情况以及两国间佛教艺术的差异。

一 主尊像的造型考察

1. 头部

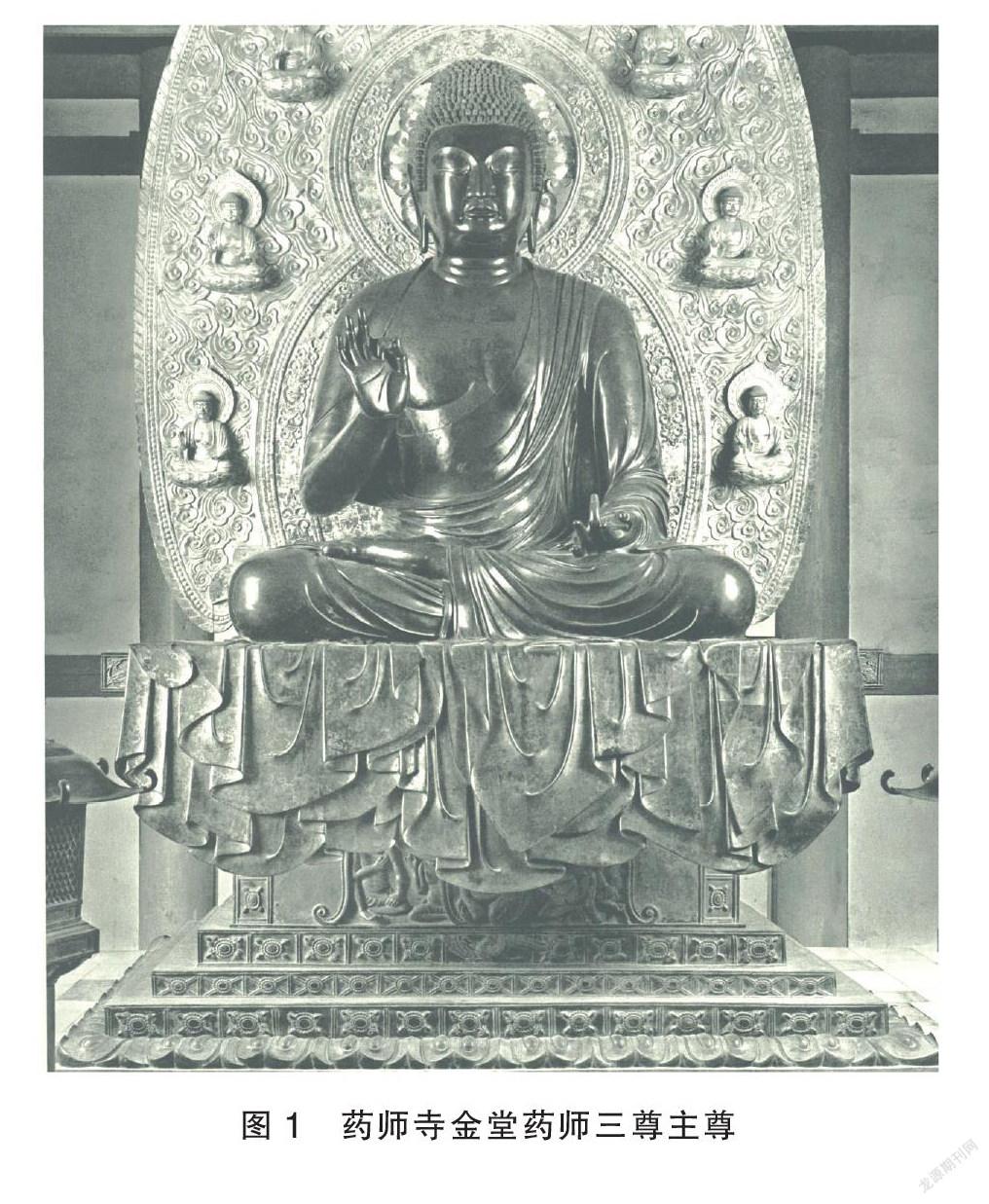

主尊坐佛像高254.7cm(图1){5},表面镀金,现大部分已不存,表面呈光亮的黑褐色。悬裳座及背光的镀金为后世所补。佛像的肉髻高且底部宽大,肉髻与地发表面布满了粒状的螺发。脸部方圆,长度略大于宽度。利用段差表现出细长弯曲的眉毛。眼睛呈半睁状,上眼睑的线条近乎直线,靠近鼻梁处的下眼睑线条曲度较大,眼尾细长且尖锐。利用弧线和段差刻画出卵形的眼窝,眼睛下方还刻有卧蚕。这种卵形眼窝和卧蚕的表现不见于7世纪飞鸟时代的日本佛像。鼻梁细直,鼻翼略肥大。人中很短。嘴唇略宽于鼻翼,嘴角略微扬起。鼻翼和嘴角两侧刻画出凹痕,更加凸显了脸颊的圆润饱满。下巴中央刻出竖的凹陷,下巴下方还刻一道圆弧以示双下巴。

(1)相关日本造像例 旧山田寺佛头(685年,图2左)常被作为药师寺金堂主尊头部的比较对象,于昭和十二年(1937)出土自兴福寺东金堂。据《上宮圣徳法王帝说》,认定其为天武十四年(685)开眼的山田寺讲堂主尊之头部。由于年代明确且面部保存较完好,历来被认为是日本7世纪中后期佛教造像的珍贵基准作品。对于旧山田寺佛头(后文简称佛头)与药师寺金堂主尊(后文简称金堂主尊)头部的比较,山名伸生等学者已经做了较为详细的探讨[2]。两者有极大的差异:{1}金堂主尊的面部基本呈方圆形,而佛头则更圆一些(长宽几乎一致);{2}佛头眼睛上眼睑线略带弧度,下眼睑线近乎平直,与金堂主尊的眼睛表现(上眼睑线平直,下眼睑线弯曲)相反;{3}较金堂主尊而言,佛头眉眼之间的距离略窄,且没有刻画出卵形眼窝和卧蚕,下巴中央也没有竖着的凹陷部分。总之,佛头的面部表现较扁平,是少年的感觉,更接近于日本7世纪飞鸟时代佛教造像的稚童般的面容;而金堂主尊的面部则饱满成熟,更富立体感,是成年人的面容,并且写实程度也更胜一筹。正是由于两者间诸种明显的差异,药师寺金堂主尊被认为要晚于山田寺佛头,即晚于680年代中期。先行研究中也以此来有力地否定了 “白凤迁移说”中的第{1}{2}种年代观点。

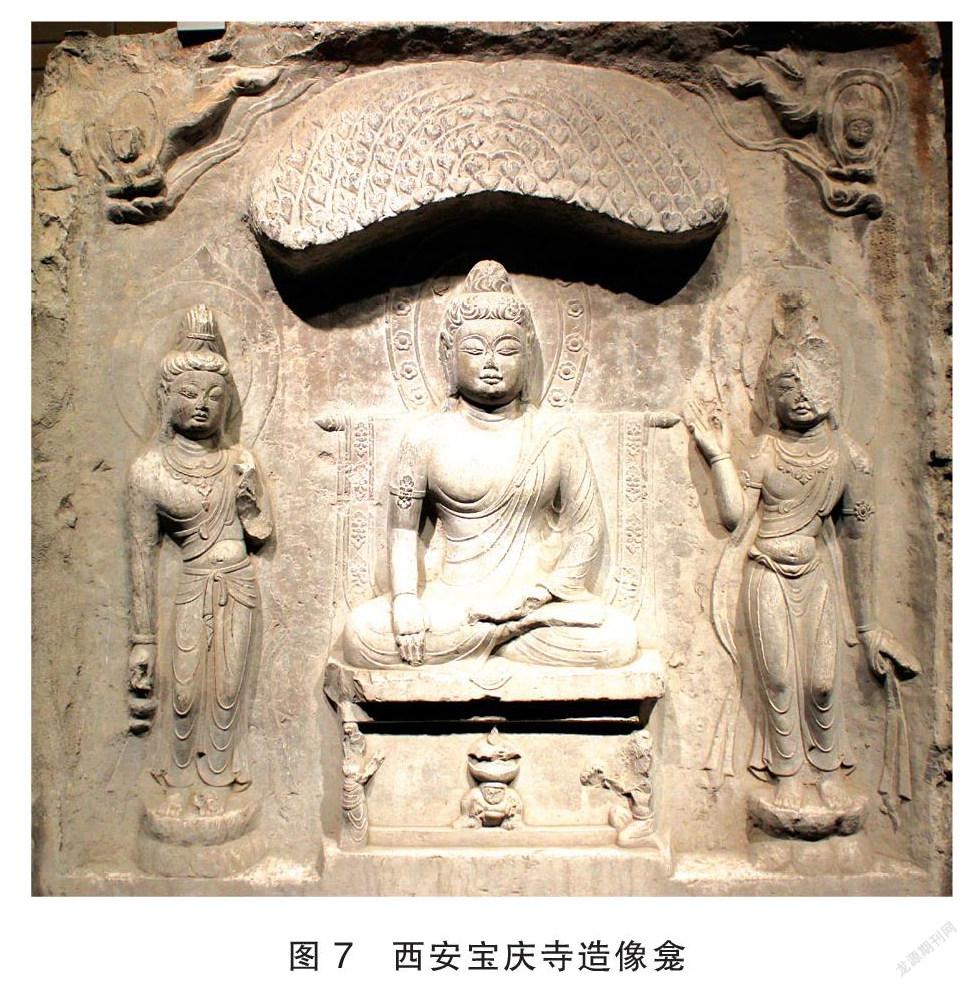

(2)相关中国造像例 山名伸生指出,金堂主尊的头部与龙门石窟擂鼓台中洞正壁的倚坐佛像(690年代中期,图2中)几乎有着同样的样式,即皆利用段差刻画出眉毛,上眼睑线平直、下眼睑线弯曲,有着卵形的眼窝等[2]28。但仔细观察的话不难发现两者的差异,擂鼓台中洞像的脸颊及下巴略尖,总体来说呈椭圆形,而金堂主尊面部的下半部分更宽,整体更似方圆形。笔者注意到龙门石窟东山的二莲花南洞(704年左右)的主尊头部(图2右)与金堂主尊的相似度更高,不仅眉毛、眼睛、眼窝等表现类似,而且两者的头部皆饱满的方圆形。此外,长安年间(703—704年)的西安宝庆寺造像龛群中的佛像以及日本书道博物馆藏景云二年(711)铭坐佛像(图3)的头部也呈方圆形。可以说,金堂主尊头部与唐代武周后期及稍后的造像有着更多的共通之处。

2. 身体

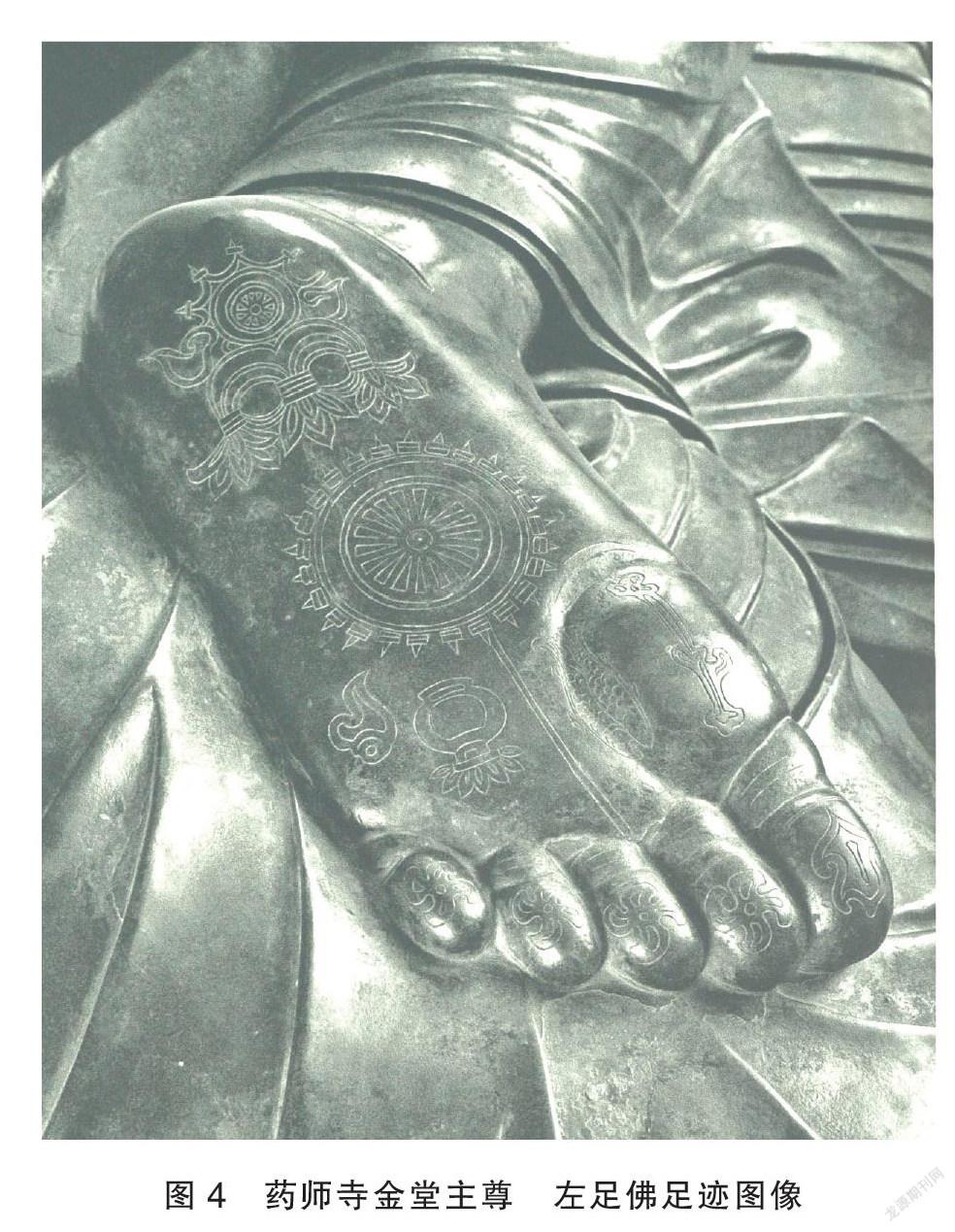

金堂主尊像内穿袒露出右肩和右胸的内衣,外穿质感轻薄的偏袒右肩式袈裟,袈裟的一部分略搭于右肩,从右臂下穿过后挂于左肩并垂至身后。宽肩,胸部肌肉圆润隆起呈块状,胸口中央凹陷,两胸下方各刻一道弧线来凸显胸肌(左胸的弧线大部分掩于袈裟内)。这样的胸肌表现与后述的金堂胁侍日光、月光菩萨立像是一以贯之的。胸前袈裟随着肌肉的走势而隆起,胸口上方刻有卐字纹。左侧腰腹掩于袈裟内,右侧腰腹可清晰看到腰部线条收细,腹部略微凸起。左手掌心向上置于小腿,中指弯曲,其余四指略屈起;右手抬起举于胸前,拇指与食指相捻,其余三指竖起。双手皆刻画出手指关节,掌心除三道掌纹之外,还刻有十辐的轮宝纹,表现的应是三十二相中的千辐轮相。掌刻千辐轮相的例子还有法隆寺金堂第6号壁画的主尊阿弥陀像(7世纪末8世纪初)等。双手手指之间有薄膜状物相连,应是表现三十二相的手足缦网相,法隆寺金堂释迦三尊像(623年)主尊等飞鸟时代的日本佛像上也可见。双膝略宽于肩,上半身与下半身的比例均衡优美,呈现出舒展气派而有威严的大人之姿。左腿在外结跏趺坐,左足露出。值得注意的是,左足掌刻有佛足迹图像(图4),大指上刻莲花,其余四指上刻卐字纹,大指、二指及四、五指的下方分别刻有宝剑、双鱼、宝瓶、海螺的纹样,足掌心刻有十七辐的轮宝纹,二、三指之间至轮宝纹刻有笔直的双线通身纹,足跟处刻有三宝标,且三宝标的左右两侧还有海螺纹样。此佛足迹图像与同寺所藏的佛足石刻(753年)大致相同,据李静杰考察,此图像应是源自玄奘粉本与王玄策粉本的结合[3]。双膝处未刻衣纹,左肩、腹前及双腿上的衣纹线细密且自然。袈裟从台座前部垂下形成方形悬裳座,相对身体而言,悬裳部分过大。悬裳座的褶皱表现虽处理得细致而富有装饰感,但与身体其他部位的流利的写实性衣纹差异明显。

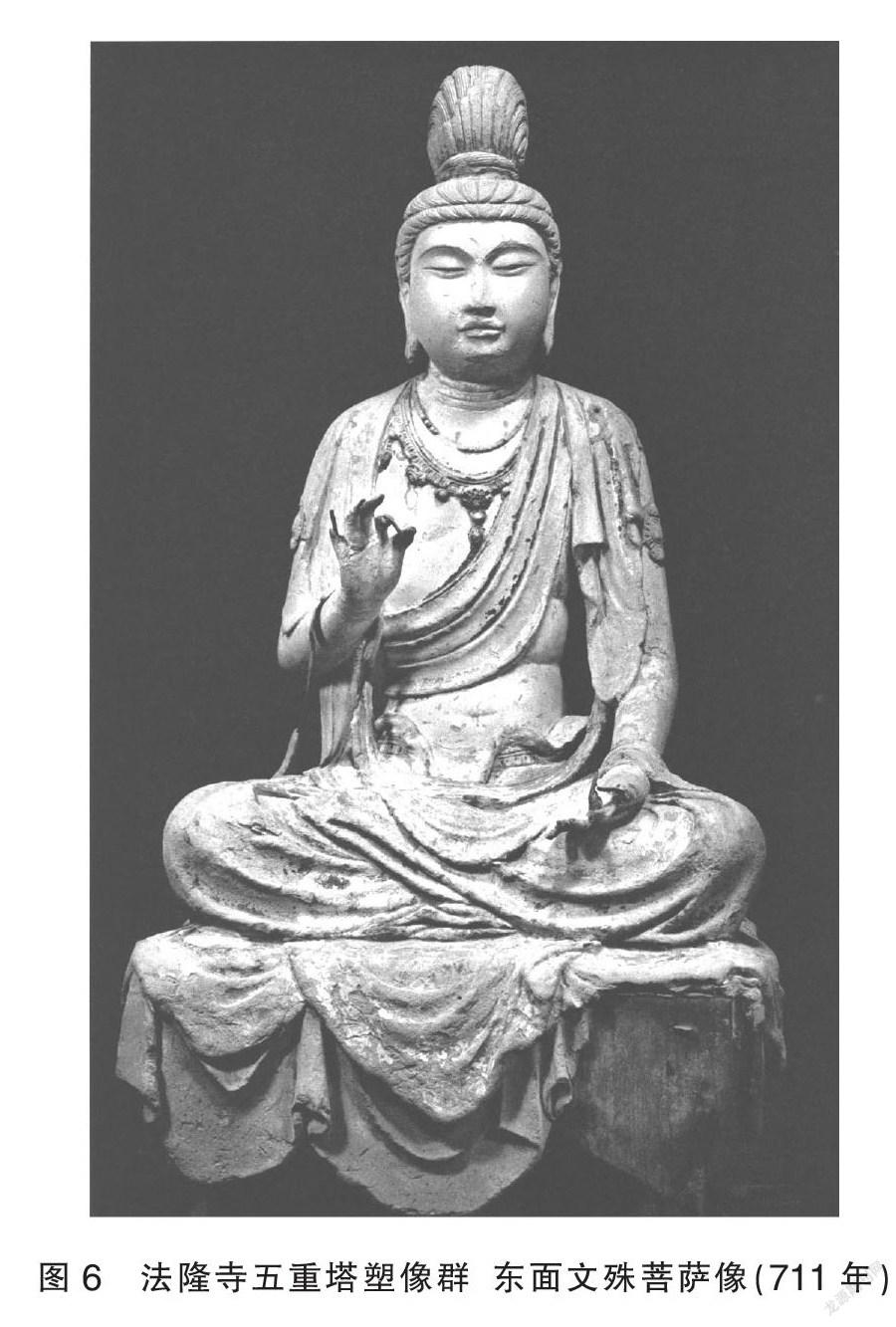

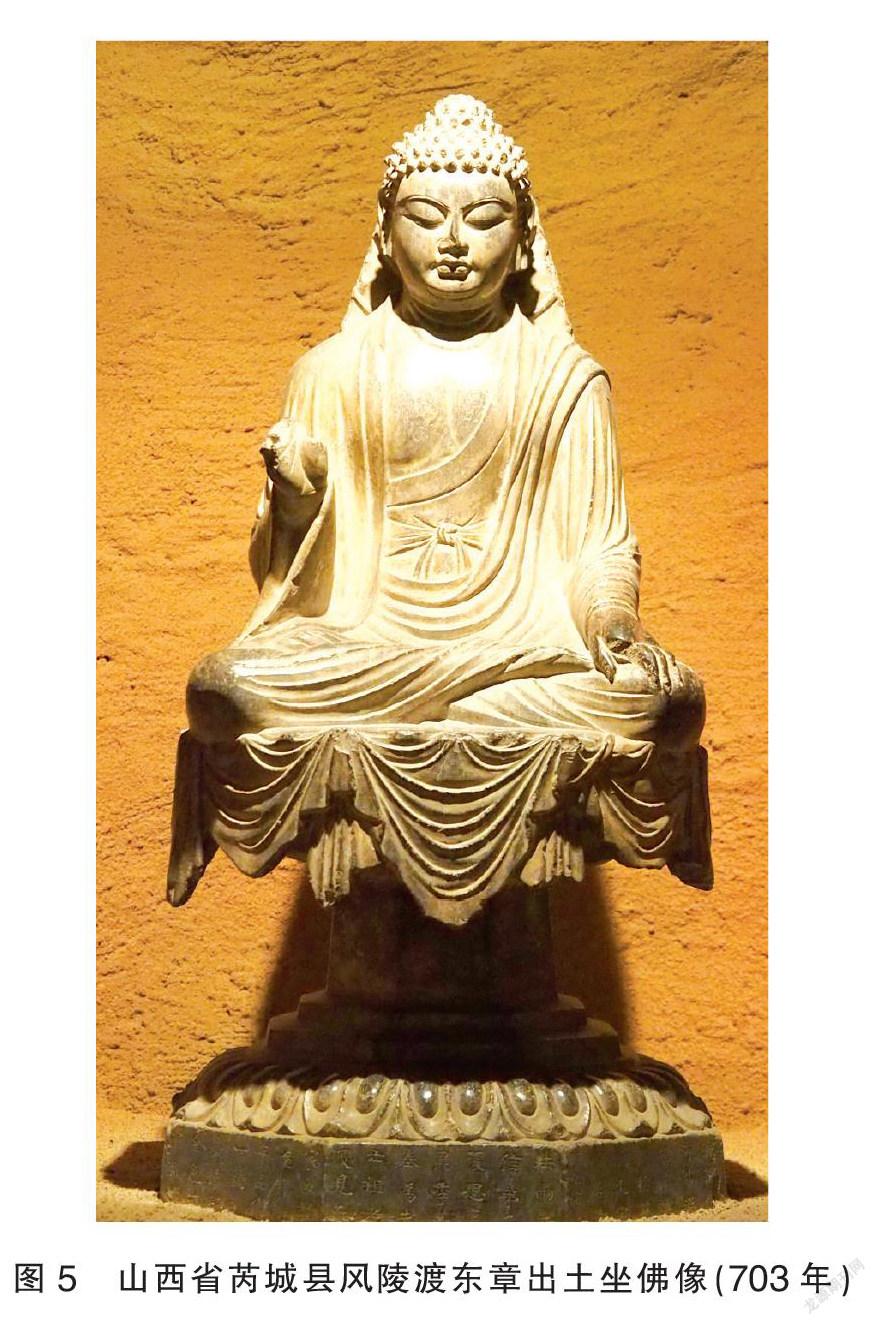

(1)相关日本造像例 身体类似的日本造像例较少。先行研究中认为纪寺遗址所出土的砖佛(天智朝末期,660年代末至672年)有着与金堂主尊像相似的样式{1}。但通过比较不难看出,纪寺砖佛像的身体更为纤瘦,与金堂主尊饱满而有活力的肉体表现之间存在着不小的差距。关于金堂主尊的悬裳座,有观点认为是继承了飞鸟时代的形式,例如法隆寺金堂释迦三尊像的主尊[4]。其实,二者还是有所区别的:法隆寺释迦像的悬裳座几乎呈左右对称状,衣纹线具有很强的平面装饰性;而药师寺像的悬裳部分衣纹线虽不如身体他处那般利落流畅,略显得呆板繁复,不可否认试图模仿现实衣纹褶皱的表现。换言之,药师寺金堂主尊的悬裳座应该是在日本飞鸟时期悬裳座的基础上增加了写实性刻画(虽然写实程度不高),带有复古感,这种悬裳座不太见于初唐中后期至盛唐的佛教造像上。唐代造像中常见的悬裳座形式是从台座垂下的袈裟分为三部分,中间部分底端呈三角形,例如前述书道博物馆像(图3)、山西省芮城县风陵渡东章出土坐佛像(图5)、敦煌莫高窟第220窟正壁主尊等。后述的法隆寺五重塔塑像群中的东面文殊菩萨像(711年,图6)虽不是佛像,但也刻畫出了类似的裙的下摆表现,不过这个下摆较为简略粗糙,衣纹也较生硬。

(2)相关中国造像例 中国的造像上可以看到与金堂主尊更多的相似点。前述书道博物馆藏景云二年(711)铭坐佛像经常作为比较对象。其胸部肌肉也是圆润隆起呈块状,双胸之间凹陷,且胸下刻有弧线,尤其还利用了胸前袈裟拱起的弧度来凸显肌肉,可以说与金堂主尊有着诸多共通之处。但是书道馆像更为肥满,胸肌的过渡也更自然平滑,相对上半身而言,腿部宽度较小,从整体比例来看略显局促,不如金堂主尊那般舒展。山西省芮城县风陵渡东章出土的703年铭坐佛像(图5)和长安年间(703—704年)宝庆寺造像龛群中的两龛身着偏袒右肩式袈裟、右手施触地印的坐佛像(图7),这几尊像与金堂主尊像的胸口肌肉表现类似,不像书道馆像那样肥满,而是健美富有活力的肉体。尤其是山西天龙山第21窟正壁坐佛像(图8),虽然腿部表现与金堂主尊差异较大,但是从胸部饱满的肌肉刻画、腰部线条的收细以及整体比例来看,两者的的相似度极高,其年代当属唐中宗至睿宗时期(705—712年){1}。

3. 小结

通过以上考察可以看出,药师寺金堂主尊像无论是头部与身体,亦或是上半身与下半身比例皆很和谐匀称,近乎成年人体的理想比例,且肌肉表现以及袈裟衣纹及质感的刻画也很写实生动(悬裳座除外)。虽然身体各部的衔接过渡不能说是非常自然完美,但仍然可以看出制作此像的工人对于真实人体有着较为准确的认知,并且具备了较高的技艺水准。结合相关唐代造像的考察可知,金堂主尊像上所体现出的对于真实人体的认识与中国武周后期及稍后的佛像有着共通之处,其风格来源应该来源于此。

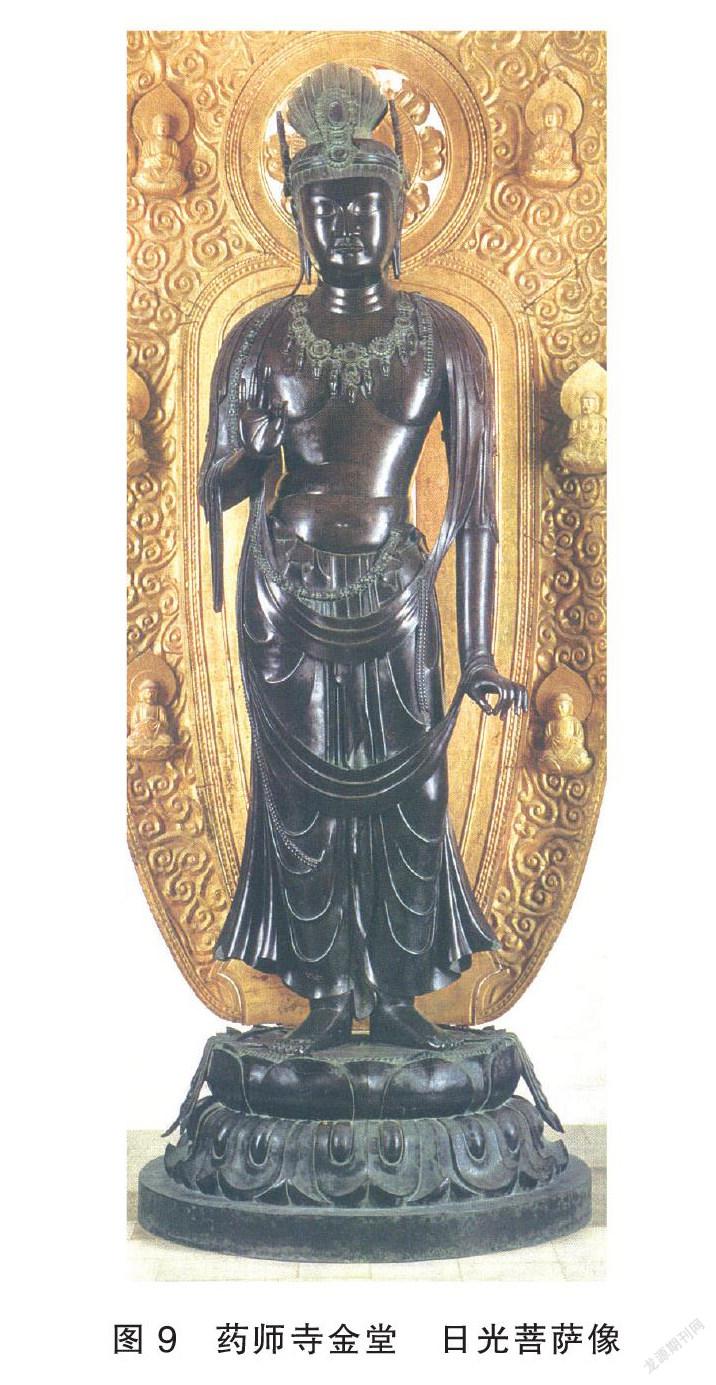

二 日光、月光胁侍菩萨立像的造型考察

金堂主尊两侧各有一身胁侍菩萨立像,左侧日光菩萨像(高315.3cm,图9),右侧月光菩萨像(高317.3cm,图10)。两像皆是腰部向主尊侧扭,与主尊相反一侧的腿略屈起,整体呈优美的“三曲式”站姿。两菩萨像皆有高大的扇形发髻,无垂发,戴着三面宝冠(右侧月光菩萨宝冠的正面及左面缺失)。发带从宝冠两侧垂下,左菩萨像的左侧发带顺着左肩垂下,右侧发带在耳后处断裂,右肩处的保留完好;右菩萨像的两侧发带皆耳后至肩部断裂不存。发髻与地发上刻出细密的发丝。面部表现与主尊一致,皆利用段差刻画出眉毛,上眼睑线平直、下眼睑线弯曲,卵形的眼窝、卧蚕等,戴着由圆花装饰和花房状垂饰构成的颈饰,类似的花房状垂饰也见于后述法隆寺五重塔东面文殊菩萨像(图6)以及药师寺东院堂圣观音像(图11)上,由此可知这些造像之间存在着一定关联。和主尊一样,胸部圆润隆起,两胸下方各有一道弧线,两胸之间也以凹陷来强调胸肌。靠近主尊侧的腰肋处有一道弧线,在腹上中央处结束,下方还有一道与其平行的弧线,延伸至腰后方在侧腰处,这两道线所想表现的是肉堆叠时所形成的褶皱,与胸肌表现一样,不甚自然的过渡使肉体产生了些许分节的观感。值得注意的是,褶皱位于腰肢伸展的一侧而不是屈体的一侧,这与前述宝庆寺造像龛中的菩萨像(图7)一致,是源自西安地区的形式。小腹微凸,刻出肚脐。天衣从双肩披下后交互地挂于双手再垂下,在身前形成两段U字形悬挂,两端原本应是垂至台座,现在几乎不存。璎珞原本从双肩披下后在腹下及膝下呈两段U字形悬挂,左侧菩萨像左胸肋处和左大腿前至右膝部分的璎珞断裂不存;右侧菩萨像下段的璎珞从双肩完全缺失。两像皆靠近主尊侧的手举于胸前,另一侧手垂于体侧,双手掌心刻出三道掌纹及指关节;双臂戴臂钏,构成与宝冠的装饰类似,后述法隆寺五重塔东面文殊像也戴相似臂钏;下身穿裙,裙在身前交叠,交叠处的褶皱刻画得十分自然写实,裙腰翻折出,裙摆向两侧微微张开,露出足部。总体来说很好地体现了裙布的轻柔飘逸之质感。大腿正面刻出疏朗而左右相交的弧状衣纹线,这种表现不太常见,类似者有长安三年(703)铭宝庆寺十一面观音像,膝下较为密集的U字形衣纹线。由于有背光,背后一般是不为人所见的,因此裙背面的衣纹较为简单。虽不展露于人前,但裸露的背部刻画了背脊沟(图10右),由此可以看出工匠們在制作时对于真实人体表现的追求。而类似的背脊沟也见于后文所述的敦煌莫高窟第205窟中心坛南侧半跏菩萨像上。

1. 相关日本造像例

在日本的造像例中,药师寺东院堂圣观音像和法隆寺五重塔东面文殊菩萨像历来被视作考察金堂药师三尊像年代时的重要参照对象。东院堂圣观音像没有关于其制作时间及由来的可靠文献记载,因此年代尚有争议[5]。据天平十九年(747)《法隆寺伽蓝缘起》可知,法隆寺五重塔塑像群完成于和铜四年(711),历经后世补修,东面文殊菩萨像基本保持了建造当初的原貌,故可作为年代明确的基准例子。这两身像与药师寺金堂日光、月光菩萨像不乏相似之处,总体来说差异较大,这不仅体现在着衣形式、胸饰等细节,最为突出的是肉体表现和衣纹刻画等方面。

药师寺东院堂圣观音像(高188.9cm,图11)呈直立状,区别于金堂菩萨像的“三曲式”站姿。面部表现与药师寺金堂菩萨像大致相通,金堂像面部更为丰满,整体线条也更流畅。身体表现上,圣观音像胸部略微鼓起,两胸中央凹陷,腰部明显收细,小腹略微凸起,上半身虽然表现出肌肉的起伏,却没有如金堂像那样刻画出特征性的块状肌肉以及胸下弧线,且腹部也未刻肚脐和表现肉体褶皱的弧线,裸露的身体表面极为光滑。手掌上刻三道掌纹,无手指关节。裙子在身前交叠,衣纹十分刻板和程式化,不似金堂像那样潇洒流畅。裙摆向两侧扬起,呈生硬的左右对称状。大腿部分未刻衣纹线,小腿部分有比较密的圆弧状衣文线。

可以看出,圣观音像无论是肉体还是衣纹以及裙的质感等表现都显得较为呆板,装饰性有余而写实性不足。这尊像的正面观与侧面观差异极大。正面胸部至腰部的线条流畅,整体较为修长纤细,但是从侧面看,丰满的腰臀使身躯整体显得短而胖,如孩童一般,与正面形成了鲜明反差。山名伸生认为,这种不一致的正面观与侧面观意味着样式上的不成熟[2]31。而金堂菩萨像无论正面还是侧面都显出一种成年人的成熟与干练。圣观音像的背面细致地刻画了天衣、衣纹、璎珞等,裸露的背部十分光滑,没有表现背脊沟,这一点也明显区别于金堂菩萨像。由以上种种对比可知,金堂菩萨像的人体比例与肉体刻画等方面较为成熟,远胜于圣观音像,并且金堂像的制作工匠无论是对于真实人体的认知还是写实性表现的意图都要强于圣观音像的工匠,因此其年代无疑要晚于圣观音像。

法隆寺五重塔塑像中的东面文殊菩萨像(高52.4cm,图6)十分有特点。与瘦长的上半身及双臂相比,头部显得略大,且脸颊及下颚过于圆润饱满。花房状颈部垂饰及臂钏与药师寺金堂菩萨像的极为相似;裸露的右胸略微隆起,右胸下有一道弧线,左肋及左腹处有两道表示赘肉的弧线,小腹略微突出并刻出了肚脐等也与金堂菩萨像的肉体表现相通。但文殊菩萨像的肌肉十分单薄,胸部位置过高、腰部过长等与真实人体比例相距甚远。可见,工匠力图制作出写实性躯体,但没有熟练地掌握写实性人体表现技法,略显稚嫩{1}。当然,法隆寺五重塔东面文殊像为塑像,药师寺金堂像为铜像,材质不同,两者的细节呈现必然有所差异。无论是塑像还是铜像,在其完成前都曾塑形,这种造型差异应该更多是源于两者的工匠对真实人体的认知程度以及技艺的差距。可见,药师寺金堂像的年代应该晚于法隆寺五重塔像,即晚于711年。

2. 相关中国造像例

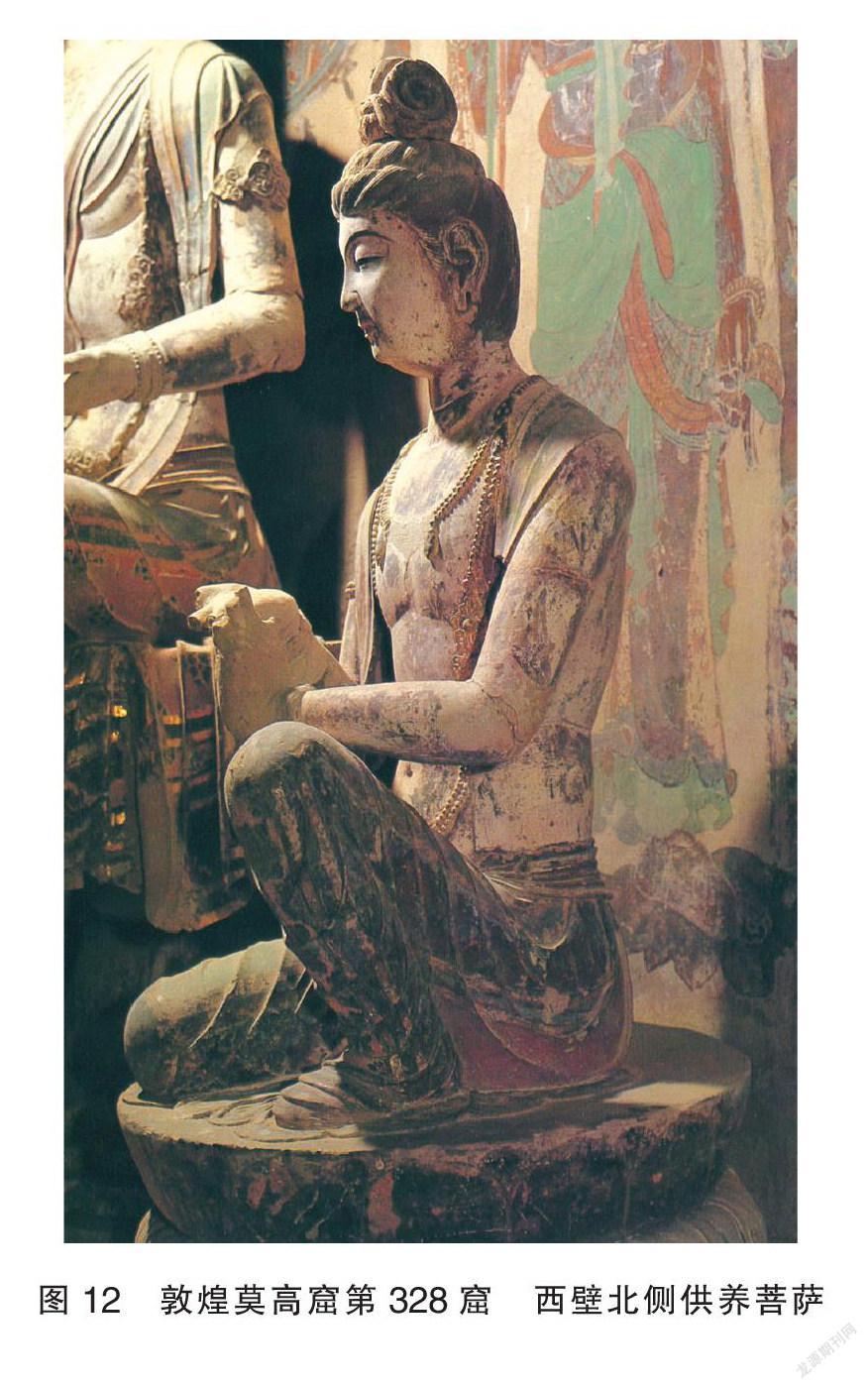

松田诚一郎指出,药师寺金堂菩萨像的颈饰与莫高窟第217窟西壁北侧观音菩萨像及第328窟西壁龛顶弥勒佛说法图的类似[6]。这两个窟皆属于唐前期第三期{2}。此外,第328窟的西壁北侧半跏菩萨像以及西壁北侧的供养菩萨像(图12)上还呈现出与711年的法隆寺五重塔东面文殊菩萨像类似的特征:身体瘦长,腰部异常的细长,手臂也较瘦弱,并且胸下与腹部有着不自然的分节等。而同期的莫高窟第205窟中心坛两侧的半跏菩萨像(图13)与药师寺金堂菩萨像较为近似{3},具有成熟的身体比例,胸部肌肉隆起且两胸之间凹陷,胸部下方刻弧线来强调胸肌;小腹略微凸起,刻出肚脐;腋下至腰部自然的收细,裙腰上部的肉略微堆起并呈现出柔软的肉体质感。两者都刻画出背脊沟(图10右、13右)。第205窟像的肌肉虽不如药师寺金堂菩萨像那般发达,但写实程度更为自然精妙。

药师寺金堂菩萨像特色的圆润隆起的块状胸部肌肉的表现,可以在龙门石窟擂鼓台北洞(690年代中期)壁面供养菩萨像、极南洞(710年左右)的右壁胁侍菩萨像以及西安宝庆寺造像龛中的两龛长安年间的十一面观音菩萨立像上看到。

药师寺东院堂圣观音像上,除左右相交的挂于双腕的天衣之外,腰间还系一布带,两端分别固定于腰两侧,在身前呈两段U字形垂下。这种表现不常见,在成都万佛寺出土唐前期力士像、贞观前期的广元千佛崖第28窟右力士像和绵阳梓潼卧龙山千佛崖第1龛右力士像等造像上可见到{4}。

综上可知,药师寺金堂胁侍菩萨像以及与其有诸多共通之处的法隆寺五重塔东面文殊塑像,其样式、形式,例如颈饰、肌肉刻画等皆可以在武周中后期及稍后的唐代造像上找到类似例子。而与药师寺金堂像关系密切的东院堂圣观音像上,也有与中国初唐时期造像类似的元素。

三 药师三尊像的年代

通过对比周边造像的造型,特别是与711年的法隆寺五重塔塑像东面文殊像的比较可以发现,药师寺金堂三尊像的写实水平明显地更为高超。法隆寺五重塔像虽然也刻画出胸部肌肉及腹部肉体褶皱,但显得十分生硬,仅是机械地在胸部和腰部刻出一些凹痕或是隆起,没有将身体各部位有机地结合到一起,衣纹褶皱的处理等也不甚自然。反观药师寺金堂三尊像,身体各部分比例均衡优美,肉体丰满紧实,无论是肉体刻画还是衣服质感、衣纹(主尊悬裳座部分除外)处理等方面,皆给人成熟洗练的写实感,躯体各部位的联结与过渡要略胜一等,呈现出具有量感的理想的成人之姿。正如前文所述,这是因为法隆寺五重塔塑像的年代要早于药师寺金堂药师三尊像,前者的工匠对于真实人体的认识及技法还不充分。所以,药师寺金堂药师三尊像的年代晚于711年。结合史实来看的话,应完工于药师寺“移伽蓝於平城京”的养老二年(718)之后,即先行研究中的第{5}种观点,在养老·神龟年间(718—726)。

药师寺东院堂圣观音像与金堂像有着类似的面部表现和花房状颈部垂饰,两者关系密切,因此前者的时间应该不早于7世纪末。另一方面,圣观音像没有利用线条去刻画肌肉,并且身体各方面的比例远逊色于法隆寺五重塔文殊像,因此,笔者认为圣观音像的时间早于法隆寺五重塔文殊像的711年,综合来看应在8世纪初。

不过,中国7世纪末8世纪初的佛教样式、形式会如此迅速、几乎无时差地 被日本所吸收、采用嗎?在此之前的飞鸟时代,日本佛像上体现出的中国佛教艺术元素要远远晚于同时代中国佛像,如623年的法隆寺金堂释迦三尊像,一般认为是受到中国南北朝时代后期佛教艺术的影响,两者之间的时间差超过了一个多世纪。关于此,笔者非常赞同松原三郎的观点,即对于飞鸟时代的日本来说,佛教美术是一个全新的外来美术种类,他们对中国、朝鲜佛像样式的接受是非常被动的,需要较长时间才能消化、吸收中国的佛教艺术[7]。而正如后文所述,8世纪初,日本对于唐代文化是积极主动的吸纳态度,并且由于有了前代的基础,具备了一批拥有高水准技艺和造像知识的工匠,因此能够迅速制作出与同时期中国佛艺术相似度极高的日本佛教造像。药师寺东院堂圣观音像、法隆寺五重塔塑像东面文殊菩萨像以及药师寺金堂药师三尊像这三者身上,体现了日本佛教造像在进入8世纪后所产生的转变与发展。受中国武周后期及稍后的佛教艺术的影响,8世纪后日本佛教造像也开始追求写实性人体的表现,这不是一蹴而就的,而是经历了一个认识发展的过程。8世纪初的东院堂圣观音像虽然已经从7世纪日本佛教造像那种稚童式的面容转变为成年人的面容,且身体较此前而言也更加具有厚度,但无论是象征性的肌肉表现,亦或是不一致的正、侧面观,均显示出它在样式和形式上的不成熟;到了711年的法隆寺五重塔文殊菩萨像时,已经可以看到写实性人体刻画的努力,受制于对真实人体的认知程度以及技艺水平,身体比例和肌肉刻画等方面尚显得青涩;此后的药师寺金堂药师三尊像则是一个顶端,无论是肌肉表现、人体比例、衣纹刻画等均达到了高度写实,且极富优美庄严之感。

四 8世纪初日本对唐文化的接受

公元630年代开始,遣唐使频繁地往来于中日两国之间。至894年,日本共派遣了20次遣唐使{1}。二百多年间,日本对唐的态度并不是一成不变的。木宫泰彦将遣唐使划分为四期[8],东野治之将其划分为三期[9],两位学者的分期虽然略有差异,但归纳而言,日本对唐经历了对抗试探—全面吸收—失去兴趣三个阶段。663年,日本与唐和新罗的联军在原百济故地白江口爆发大规模战斗,史称“白江口战役”,这次战争以日本的失败而告终。以此战为界,自669年的第六批遣唐使后,日本一度中止了遣唐使的派遣,时隔三十余年,于702年才又恢复。木宫与东野皆认为,自8世纪初遣唐使再开,日本进入了对唐文化全面吸收的阶段,这一时期唐文化达到极盛,日本不再满足于此前单纯的形式主义的模仿,而是为了进一步探索其真髓,彻底汲取唐文化,在积极吸收借鉴唐文化的同时开始利用其构筑自身的文化体系。

如前所述,药师寺金堂三尊像以及法隆寺五重塔文殊像与此前日本佛像最大的差异,或是说其最大的特点便是写实性的人体表现,这几尊像与唐代武周后期及稍后的西安、洛阳、敦煌、山西等地造像有着诸多共通之处。结合8世纪初的遣唐使活动,法隆寺五重塔塑像东面文殊像、药师寺金堂三尊像的唐代造像来源应该是704年以后返日的遣唐使所带回的武周后期及稍后的中国佛教艺术。不难想见,时隔三十年后两国官方交流再开,此时返回日本的遣唐使所带回的不仅是当时长安所流行的最新的佛教艺术样式、形式,随着这股热潮,稍早一些的长安唐代佛教艺术也被一并带回日本。因此,我们可以在药师寺东院堂圣观音像上看到一些初唐早期的佛教艺术元素。八木春生指出,700年代后半至710年代前半,武周时期最为优秀的西安地区的造像形式、样式被各地所模仿和采用,可以说形成了西安造像样式、形式的品牌化,因此中国各地都出现了中国佛教艺术史上罕见的具有高水准写实性人体表现的佛教造像[10]。身处于以长安为中心的泛唐文化区的日本当然也受到了这种风潮的影响,出现了相似度极高的佛像。无论是法隆寺(圣德太子所建)还是药师寺(天皇敕愿寺),皆有皇室背景,級别非常高。这些日本造像上所体现出的浓厚唐代造像元素印证了前述木宫和东野的观点,即此时期日本官方对于唐文化持非常开放欢迎的态度。

我们也不得不注意到,药师寺金堂三尊像并不是对唐代造像的全然模仿。之所以在700年代后半至710年代前半中国域内出现了西安样式、形式的品牌化,是因为人们认为武周时期的这种具有人体实在感的佛像才是佛所应该具有的形象,佛像的蓝本是理想化的真实的“中国人”[10]。这种对于佛像的理解似乎并没有完全被当时的日本人所接受。可以看到,虽然药师寺金堂主尊像的写实程度极高,但有意思的是,其胸口刻画的卍字符、双手指尖的薄膜状物、手掌心刻出的轮宝纹、足掌上所刻出的佛足迹图像,这些丰富的佛教意味浓厚的图像无不在昭示着其超越真实人类的崇高身份{1}。由于篇幅原因,前文中没有言及药师寺金堂主尊的台座。此台座为金铜制宣字座,束腰的四面可见特殊的鬼神像,以及朱雀、青龙、玄武、白虎四神像,不见于日本的其他佛教造像上,唐代的佛教造像上也尚未发现类例。四神像为中国古代墓葬美术中的常见题材,但在8世纪的日本却进入了佛教造像之中,这也从某种程度上体现了此时中日两国不同的造像理念。

综合全文,虽然药师寺金堂三尊像有与中国武周时期及稍晚时期的佛教造像极为类似的造型,有助于我们了解现存作品例较少的长安佛教艺术的原貌。但是从其身上所刻的佛教图像以及台座等表现可以确定,其背后所蕴含的彼时日本人对于佛教的理解是区别于同时代的中国人的,不可以将这一时期的日本佛教艺术单纯地理解为对中国的模仿。前文所提及的法隆寺五重塔塑像,由维摩文殊、涅槃、分舍利、弥勒四组造像群构成,这种组合也不见于唐代佛教艺术中。

参考文献:

[1]大桥一章.薬師寺の創立と移転をめぐる[M]//法隆寺·薬師寺·東大寺 論争の歩み. 东京:グラフ社,2006:159.

[2]山名伸生. 日本彫刻史における古典的様式の成立[J]//京都大学·研究紀要(5),1984:14-43.

[3]李静杰. 佛足迹图像的传播与信仰(下)——以印度与中国为中心[J]//故宫博物院院刊,2011(5):78-79.

[4]奈良六大寺大观:第6巻 药师寺[M]. 东京:岩波书店,1970:解说44.

[5]片冈直树. 薬師寺東院堂聖観音像の制作年代―白鳳か天平か[C]//論争奈良美術. 东京:平凡社,1994:155-181.

[6]松田诚一郎. 八世紀の胸飾における伝統の形成と新様式の受容について(上)[J]//東京国立博物館研究誌(422),1986:5-6.

[7]松原三郎. 天平仏と唐様式(上)[J]//国華,1974(967):5.

[8]木宫泰彦.日中文化交流史[M]. 北京:商务印书馆,1980:62-75.

[9]东野治之. 遣唐使[M]. 东京:岩波书店,2007:33-56.

[10]八木春生. 中国仏教美術の展開―唐代前期を中心に[M]. 东京:法藏馆,2019:453-454.