榆林窟“阿育王寺释门赐紫僧惠聪住持窟记”重录新识

2022-07-11李国柴勃隆

李国 柴勃隆

内容摘要:榆林窟第15、16两窟遗存的西夏国庆五年“阿育王寺释门赐紫僧惠聪”住持修窟汉文发愿文功德题记,是研究西夏在榆林窟重修洞窟的重要考古文献资料。前贤虽有抄录和校记,但遗漏讹误颇多。通过采用非介入或无损多光谱技术在文物保护与科技考古领域应用的调查方法核校后即可辩证;原文所记国庆五年无误,阿育王寺也应该在瓜州境内。

关键词:榆林窟;汉文发愿文;西夏国庆五年;瓜州阿育王寺;惠聪住持窟记

中图分类号:K877.42;K878.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)03-0001-08

Examination and Re-Transcription of Votive Inscriptions

at the Yulin Grottoes about the Monk Hui Cong from Ashoka Temple

—Based on Research Using Imaging Spectrometry

LI Guo CHAI Bolong

(Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200)

Abstract:In caves 15 and 16 of the Yulin Grottoes, there are remains of several votive inscriptions about the monk Hui Cong, “a Buddhist master in a purple kasaya from Ashoka Temple,” who presided over the renovations of Buddhist caves at this site during the fifth year of the Guoqing era(1073) of the Western Xia dynasty. Scholars have previously recorded and collated the inscriptions, but many omissions and mistakes exist in their early work. This study provides a new collation of the text following a non-invasive, nondestructive examination of the inscriptions using imaging spectroscopy, a method usually used in the fields of cultural relic conservation and archaeology. The results verify that the inscriptions were written in the fifth year of the Guoqing era, and confirm that Ashoka Temple was located in Guazhou.

Keywords:Yulin Grottoes; votive inscriptions in Chinese; fifth year of Guoqing era during Western Xia; Ashoka Temple in Guazhou; inscriptions about Hui Cong’s presiding over the renovations of Buddhist caves

(Translated by WANG Pingxian)

瓜州榆林窟第15窟前室東壁门南上方和第16窟前甬道北壁各遗存一方西夏国庆五年(1073)“阿育王寺释门赐紫僧惠聪住持窟记”的汉文发愿文功德题记。这两处题记书写内容几乎一致,第15窟题记泯灭过半,不可卒读,而第16窟题记则相对完好。

同一内容同时出现于两处,说明书写者本身对这一活动的重视。发愿文显示出了许多重要的背景信息,是研究西夏时期榆林窟重修洞窟和榆林窟历史的重要文献,备受学术界众多专家学者的关注。20世纪以来,经过向达[1][2]、谢稚柳[3]、李浴{1}、罗寄梅{2}、王静如[4]、陈炳应[5]、史金波[6]、李正宇[7]、刘玉权[8]、张伯元[9]等专家学者的不懈努力,在释读、抄写、辨析、校录以及简要研究方面取得了一定的贡献。榆林窟的早期调查成果,向达先生记录研究最早,其次就是国立敦煌艺术研究所成立初期李浴先生于1944年3月至1946年1月所完成的《安西万佛峡(榆林窟)石窟志》{3}和《榆林窟佛教艺术内容调查》了(图1)。进入21世纪,施萍婷[10]、李春元[11]、孙继民[12]、杨富学[13]、佐藤贵保[14]、公维章[15]、杨冰华[16]等又在前贤释读、辨析、校录的基础上展开了新一轮核校与相关研究。先前,王静如根据自己早期调查榆林窟笔记,参照敦煌文物研究所{4}、向达、谢稚柳的录文,曾做过一些校订。张伯元又利用在榆林窟多年工作之便,依照向达、谢稚柳的录文,反复对该题记做了核校。王、张二位的抄校,由于受当时各种条件的限制,校录文存在不少的错误。既而,施萍婷又参照原题记,对向达录文作了校正,虽改正了不少误漏,但仍有错误。再有日本学者佐藤贵保,取材相对全面,利用向达、谢稚柳、李浴、史金波、张伯元等前贤的释录校记,取得了一些相应的成果,但亦不乏遗漏和错误。

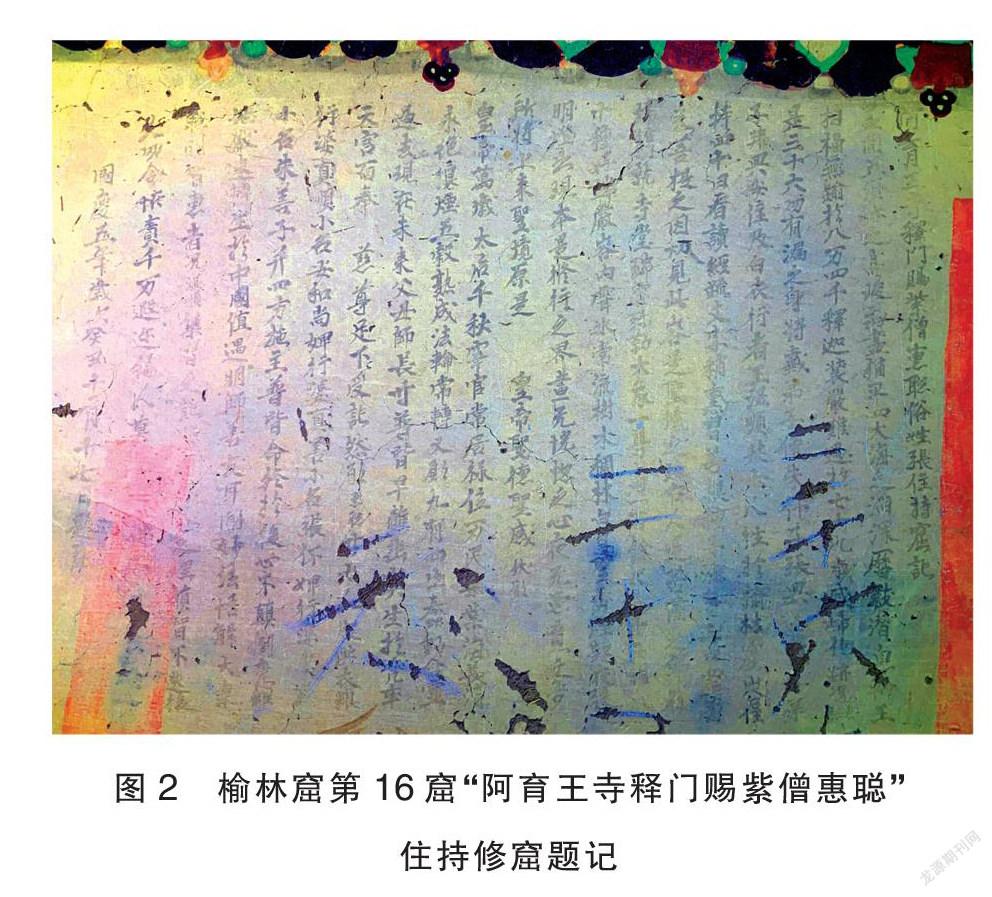

随着保护分析技术的发展,现代光谱图像分析技术及高清数字彩色图像处理算法等科技手段已成熟应用于文物保护与科技考古领域[17],多光谱图像技术中的红外反射光谱和紫外荧光光谱可以有效地解决漫漶壁画中绘画及题记信息的识别障碍。这种图像处理技术在文物保护与科技考古领域的应用,可有效地纠正前人抄录题记的许多遗漏和讹误。笔者利用洞窟现场考察的便利,借助多光谱图像技术对榆林窟第15、16两窟遗存的两则西夏国庆五年墨书题记进行了辨识和校录。同时,也对之前诸家的歧异做了补充和纠正。虽说对诸贤有不恭之嫌,想必也能得到宽恕。今仅以第16窟为例(图2),对此发愿文功德题记重新整理(图3),现公诸于世,以方便学术研究。今草成此文,以求教于方家。

一 榆林窟第16窟天赐礼盛国庆五年

题记校录{1}

阿育王寺釋门賜紫僧惠聡{2}俗姓張住持窟{3}記

蓋{4}闻五須弥之髙峻{5},刼盡猶平{6};四{7}大海之滔深,曆數潜息。輪王相福{8},無踰{9}扵{10}八万四千;釋迦裝嚴{11},難過{12}扵{13}七十九歲,咸歸化跡。况惠聡是三十六勿{14}有漏之身,将戴{15}弟子{16}僧朱什子、張興遂、惠子{17}、弟子弗{18}興{1}、安住及白衣行者王温順共{2}七人,徃{3}扵榆林窟{4}住持四十日{5},看讀經疏文字,稍熏{6}習善根種子,洗身三次{7},四{8}結當来{9}菩提之因。初{10}見此{11}是聖境之地,古人是菩薩之身。石墙{12}鐫{13}就寺堂、瑞容弥勒大象{14}一尊{15},髙一百餘尺{16},三十二相,八十種好。端嚴{17}内,雸{18}水常流,樹木稠林,白日聖香煙起,夜後明燈出現,本是修行之界。晝无恍惚之心,夜无{19}竟{20}之夢。

所将上來聖境,原是 皇帝聖德聖感{21},伏願皇帝萬歲,太后千秋{22},宰官常居禄位,万民樂業{23},四海長清{24},永绝狼煙,五穀熟成,法輪常{25}轉。又願九有四生,蠢動含靈,過去、現在、未來父母師長{26},普早離幽,生扵兜率天宮,靣{1}奉 慈{2}尊足{3}下受記{4}。然願惠聡{5}七人{6}及供衣粮{7}行婆{8}真順,小名安和尚;婢行婆真善,小名張伓{9};婢行婆{10}張聽{11},小名朱善子,并四方施主,普命终扵{12}後,心{13}不{14}倒,免{15}離{16}地獄,速{17}轉生扵中國{18},值遇{19}明師善友,耳闻{20}妙{21}法,悟解大乘,聡明智惠{22}者。况温順{23}集習之記{24},然{25}有□□之理,{26}智不迭,後人勿{27}令{28}恠{29}責千万,遐迩緣人,莫曝過心{30}。佛……{31}。

國慶五年歲次癸丑{32}十二月十七日題記

二 西夏“国庆五年岁次癸丑”

落款纪年题署问题

国庆乃西夏惠宗李秉常年号,全称“天赐礼盛国庆”,平常省称为天赐国庆或国庆。向达先生考证认为 “癸丑为国庆三年,当宋神宗熙宁六年,公元后一〇七三年,五年为乙卯非癸丑也”[1]83[2]18。李浴、施萍婷、李春元承袭了向达的观点{33}。与中央研究院西北科学考察团向达等几乎同年(1943)调查瓜州榆林窟的早期著名摄影家罗寄梅在探研榆林窟壁画时也认为“西夏天锡(赐)礼盛国庆五年为乙卯,公历一零七五[年],宋神宗熙宁八年。癸丑应为国庆三年,公历一零七三年,即宋神宗熙宁六年”{1}。由此来看,向达、罗寄梅两位先生的早期考据是一致的。西夏学研究的开拓者王静如先生在调查敦煌、榆林窟西夏文题记时亦认为“题记中国庆五年癸丑,当为西夏惠宗‘天赐礼盛国庆’三年癸丑之简称,‘五’为‘三’之误字”[4]234。白滨、史金波亦从之[18]。刘玉权在讨论西夏占据瓜沙时间及相关问题时认为,榆林窟第16窟前室北壁惠聪住持榆林窟的长篇汉文发愿文题记为西夏惠宗天赐礼盛国庆五年(1074)[8]74,杜建录、孙继民等著述多从其说[12]196[19]。公维章则考为:“国庆五年(1074)的干支为‘甲寅’,非‘癸丑’,所以‘癸丑’应为‘甲寅’之误。”[15]168

笔者认为,榆林窟第15、16窟西夏人墨书两则“阿育王寺释门赐紫僧惠聰住持窟记”末署“国庆五年岁次癸丑十二月十七日题记”时间没有任何问题。

年号,是古代君主用来纪年的名号。每逢改朝换代或先帝崩殂、退位,新君册立等大事发生,经常会改元;同一位帝王在位期间也可改元或多次改换年号。史书常以年号来做时间标志。方法是改元前的时间用旧年号,改元后用新年号。这本来是很简单且可以明确区分的事,但由于撰述者的粗心,往往造成一些混乱。比如1069年间,西夏由“乾道”改“国庆”,西夏史载纪年曾多有不一,后世学者引用亦不加推敲随意而为,错乱重重也就不足为奇了。据《西夏书校补》[20]、《西夏文物》“党项、西夏帝王世系表”和“西夏大事、文物年表”[21]、《西夏佛教史略》附录“西夏佛事活动年表”[6]334-342,《西夏通史》附录“西夏纪年表”和“西夏与主要朝代纪年对照表”[22]等等,西夏惠宗李秉常于1068-1086年在位{2}。1068年(戊申)-1069年(己酉)初以乾道纪年,己酉年三月,秉常改年号为天赐礼盛国庆。这样一来,己酉年(1069)同一年度就出现了乾道二年和天赐礼盛国庆元年并存的现象{3}。我们以为,依《西夏书校补》、《西夏文物》、《西夏通史》等朝代纪年对照表做西夏“天赐国庆”纪年参照依据是较为可靠的。依此:1069年“己酉”为国庆元年、1070年“庚戌”为国庆二年、1071年“辛亥”为国庆三年、1072年“壬子”为国庆四年、1073年“癸丑”为国庆五年。

因此,榆林窟第15、16窟两则阿育王寺释门赐紫僧惠聪住持修窟汉文发愿文功德题记落款国庆五年岁次之“癸丑”纪年确凿无误。

三 惠聪住持窟记之阿育王寺的讨论

榆林窟“阿育王寺释门赐紫僧惠聪住持窟记”之“阿育王寺”的创建年代和地理位置,前贤们利用各自掌握的文献史料,有见仁见智的探讨,其推论大致有二:

其一,杨富学根据《集神州三宝感通录》卷上、《法苑珠林·故塔部》和敦煌藏经洞出土文献P.2977以及清修《甘州府志》卷13《艺文志》所载明人陈敏《重修山丹县发塔寺碑记》记载,凉州和山丹皆有阿育王塔,认为“榆林窟第16窟所见阿育王寺,既有可能是凉州的姑臧寺,也有可能为山丹的阿育王寺”。后又依史金波先生关于凉州是西夏时期的佛教中心之一、佛教繁荣、文化昌明的论述[23],以凉州佛教远胜其西不远处的山丹而断定:“榆林窟第16窟所见更有可能是位处凉州的阿育王寺,即姑臧寺。”[13]95

其二,李正宇先生在对敦煌地区古代祠庙寺观详尽调查研究时指出,阿育王寺在瓜州城东,但未说明具体位置[7]74-76。惠怡安等研究认为:“阿育王寺在北周时期被毁,历经隋代没有恢复起来,唐初虽可能重新修复,但史籍没有见到记载,武则天下令诸州设置大云寺,可能就是在原来阿育王寺的基础上重新修建而成。若据李正宇先生研究,阿育王寺地址在今锁阳城城东,也就是今塔儿寺的位置。如果这个看法不误的话,阿育王寺就是唐大云寺的前身,北朝称阿育王寺,唐改称大云寺,西夏占领河西之后,又将大云寺改称阿育王寺。”[24]这里明确提到阿育王寺为今塔尔寺。公维章基本沿用此说,并根据《广弘明集》卷15、《集神州三宝感通录》卷1、《法苑珠林》卷38《敬塔篇故塔部感应缘》以及敦煌文献P.2977《法宝东流因缘》等文献综合研究认为:“惠聪既为赐紫僧,其必为僧界得道高僧,瓜州城东阿育王寺距离瓜州榆林窟、东千佛洞较近,两处皆远离闹市,于寂静处利于修道,是僧人极好的‘修行之界’。因此,该寺僧人经常会到榆林窟、东千佛洞‘看读经疏’。惠聪确为瓜州城东阿育王寺的赐紫高僧。”[15]170

综前贤所论,虽然尚无任何有力证据,但榆林窟书题西夏国庆五年“释门赐紫僧惠聪住持窟记”之“阿育王寺”寺址应该在瓜州境内。位于河西走廊西端的瓜州,作为西夏政权西部边境的统治中心,设立的直属中央政府管理机构瓜州西平监军司,是西夏建国前期的十二监军司之一,政治、军事地位和经济、文化发展程度都比较高。今锁阳城遗址已由前辈专家们确认为唐代的瓜州城,其东侧即塔尔寺遗址。在目前尚未发现其他能够足以证明阿育王寺址的情况下,或可暂时认定塔尔寺即阿育王寺。

四 结 语

西夏建国近二百载,文献无征,史臣无成以专书,仅见宋、辽、金三史以传,這对于中国历史的研究,实为一件无可弥补的损失。史籍有宋人孙巽《夏国枢要》、刘温润《西夏须知》,以及佚名撰《赵元昊西夏事实》、《西夏事宜》、《西夏杂志》;南宋王称《西夏事略》等;明代祁承爜《宋西事案》、王邦瑞《西夏图略》、李维桢《韩范经略西夏纪》,以及亡失佚名著述《西夏析支录》、《西夏国记》等;清代洪亮吉《西夏国志》、周春、王昙、秦恩复三家各有《西夏书》、无名氏《西夏志略》、陈崑《西夏事略》、张澍《西夏纪年》等缺佚或部分刊稿外,诸籍以张鉴撰《西夏纪事本末》、吴广成纂《西夏书事》和民国戴锡章撰《西夏记》较具代表性。但这些西夏历史著作,因受时代的局限,在撰写体例、考据上难免有疏略抵牾的地方。爬梳西夏纪年事,多有记载不一,缺失或有疏漏推测揣度成分,有些确凿纪年难寻对应。榆林窟第15、16两窟“阿育王寺释门赐紫僧惠聪住持榆林窟记”署题“国庆五年岁次癸丑十二月十七日题记”,正好可补正《西夏纪事本末》{1}、《西夏书事》{2}、《西夏记》[25]等撰述“宋熙宁七年、辽咸雍十年,西夏天赐礼盛国庆五年(1074)”之订疑考误。

西夏在瓜、沙二州修窟建寺的活动,文献史料记载匮乏。西夏人笃信佛教,作为佛教文化圣地的敦煌石窟,吸引着这一时期的信众顶礼膜拜,洞窟中的各类形式的书题墨记是西夏人在这一地区活动的真实记录。榆林窟第15、16两窟记载西夏国庆五年惠聪等人住持榆林窟修窟的发愿文,真实记录了阿育王寺赐紫僧惠聪一行在榆林窟修行,修缮弥勒大像等事迹,是西夏统治瓜州时期的重要文献,弥足珍贵。

附记:本文初稿承蒙沙武田先生阅审并提出宝贵的修改意见;稿件修改时笔者曾多次赴榆林窟调查,蒙宋子贞、杨天荣所长及孔彦雄等同事提供调查便利;敦煌研究院马德先生、瓜州文物局李宏伟先生曾同行考察并答疑解惑;课题组成员王海彬对调查和文字制图亦付出辛劳;文中插图由敦煌研究院提供,谨此一并表示感谢!

参考文献:

[1]向达. 莫高、榆林二窟杂考——瓜沙谈往之三[J]. 文物参考资料,1951(5):82-83.

[2]向达. 安西榆林窟记录[C]//考古学研究(一). 文物出版社,1992:5,18.

[3]谢稚柳. 敦煌艺术叙录[M]. 上海:古典文学出版社,1957:454.

[4]王静如. 新见西夏文石刻和敦煌安西洞窟夏汉文题记考释[C]//王国维学术研究论集(一). 上海:华东师范大学出版社,1983:232-234.

[5]陈炳应. 西夏文物研究[M]. 银川:宁夏人民出版社,1985:5-6.

[6]史金波. 西夏佛教史略[M]. 银川:宁夏人民出版社,1988:304-305.

[7]李正宇. 敦煌地区古代祠庙寺观简志[J]. 敦煌学辑刊,1988(1-2):76.

[8]刘玉权. 再论西夏据瓜沙的时间及其相关问题[J]. 敦煌研究,1993(4):78.

[9]张伯元. 安西榆林窟[M]. 成都:四川教育出版社,1995:209-212.

[10]施萍婷. 敦煌学杂谈之二——向达《莫高、榆林二窟杂考》榆林窟题记校正[C]//2004年石窟研究国际学术会议论文集(下). 上海:上海古籍出版社,2006:740-

745.

[11]李春元. 瓜州文物考古总录[M]. 香港:天马出版有限公司,2008:225.

[12]孙继民,宋坤,陈瑞青,等. 考古发现西夏汉文非佛教文献整理与研究[M]. 北京:社会科学文献出版社,2014:195-197.

[13]杨富学. 瓜沙塔考辨[J]. 敦煌研究,2017(2):92-100.

[14]佐藤贵保. 敦煌石窟西夏期汉文墨书·刻文集成[C]//

敦煌石窟多言语数据集成. 东京外国语大学アジア·アフリカ言语文化研究所,2017:335-362.

[15]公维章. 西夏晚期瓜州石窟群中的《玄奘取经图》[C]//丝绸之路研究集刊:第3辑. 北京:商务印书馆,2019:167-168.

[16]杨冰华. 瓜沙榆林窟《惠聪窟记》研究[J]. 文献,2020(5):116-126.

[17]Chai Bo-long,Su Bo-min and others:Standard Multispectral Image Database for Paint Materials Used in the Dunhuang Murals,Spectroscopy and Spectral Analysis Vol.37,No.10,2017:3289-3306.

[18]白滨,史金波. 莫高窟、榆林窟西夏资料概述[J]. 敦煌学辑刊,1980(1):67.

[19]杜建录,杨满忠. 中国藏西夏文献:第18册(金石编·碑石、题记卷)[M]. 兰州:甘肃人民出版社;敦煌文艺出版社,2007:253.

[20]周春,著. 胡玉冰,校补. 西夏书校补(二)[M]. 北京:中华书局,2014:785.

[21]史金波,白滨,吴峰云. 西夏文物[M]. 北京:文物出版社,1988:337-350.

[22]李范文. 西夏通史[M]. 银川:宁夏人民出版社,2005:690-697.

[23]史金波. 西夏时期的武威[C]//西夏学:第7辑. 上海古籍出版社,2011:8-9.

[24]惠怡安,曹红,郑炳林. 唐玄奘西行取经瓜州停留寺院考[J]. 敦煌学辑刊,2010(2):36-37.

[25]戴锡章,编撰. 罗矛昆,点校. 西夏记[M]. 银川:宁夏人民出版社,1988:355.