《彝族舞曲》音乐艺术探析

——兼谈彝族题材琵琶曲艺术特征

2022-07-08齐雪婷

齐雪婷

(合肥师范学院 音乐学院,合肥 230601)

琵琶,作为一种弹拨乐器,在我国的发展已有两千多年历史。进入20世纪后,琵琶的技术革新推动了琵琶艺术再一次突飞猛进的发展。少数民族不同的语言、音乐、文化、风俗人情等逐渐形成各自独特的民族特征,作曲家运用现代作曲技法,将这些民族特征融入到了音乐创作中,由此涌现出大量中国少数民族题材的、流传甚广的优秀琵琶音乐作品,包括不少彝族题材琵琶曲,如《火把节之夜》《彝家新歌》《红河夜景》《撒尼跳乐》,等等。其中,王惠然先生创作的《彝族舞曲》以其优美的旋律和浓郁的民族色彩,自首演以来深受好评,本文以这首曲目为例对彝族题材琵琶曲的艺术特征进行分析研究。

1 《彝族舞曲》音乐分析

1.1 创作背景

彝族是我国第六大少数民族,主要分布在云、贵、川三省,原称“古夷人”。彝族支系繁多,分布较广,因地区不同,其在生活、文化方面也略有差异。位于云南省红河哈尼族彝族自治州的石屏县是彝族尼苏支系的聚居地,也是彝族“四大腔”和“烟盒舞”的发源地。

王惠然是中国著名民族音乐家、琵琶演奏家。他在1956年随部队深入滇南地区,对在云南广泛分布的彝族、苗族等少数民族的文化和音乐进行采风和学习。他选取彝族民间音乐“四大腔”之一的“海菜腔”和“烟盒舞”的伴奏音乐为素材,经过数年酝酿创作出《彝族舞曲》的主题音乐,于1960年正式发表《彝族舞曲》。音乐素材作为一部乐曲的重要组成部分,是作曲家思想情感的集中体现。[1]许多民族民间的音乐活动不是为了审美或某种社会功能,而是因为本身就是生活。[2]此作品极富彝族民族特色,旋律优美抒情,节奏欢快强烈,生动形象地描绘了彝族山寨的优美景色和青年男女欢乐歌舞的场面。《彝族舞曲》是当代琵琶音乐创作中具有深远影响的曲目之一。

1.2 音乐结构

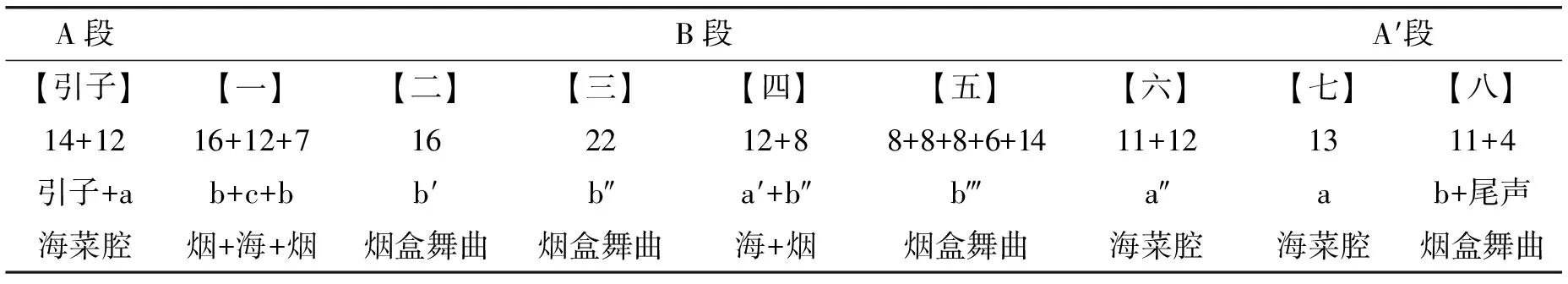

《彝族舞曲》乐曲共有九段,采用西方的三部曲式结构,融合了传统民族器乐曲中常用的多段体手法进行展开,使得段落间的连接平稳、自然,同时也具有鲜明的民族特色(见表1)。全曲以“海菜腔”和“烟盒舞曲”为创作素材,构成两个不同的主题旋律,并由这两个主题交替进行音乐的发展。以五声音阶为骨干的A羽七声调式贯穿全曲,强调了作品中强烈的彝族音乐风格特征。

表1 《彝族舞曲》曲式结构图

1.3 主题音乐素材

1.3.1 海菜腔主题

海菜腔是流行于云南省石屏县彝族尼苏支系的一种民间音乐,被誉为彝族四大腔之首。海菜腔这个名字来源于石屏县内的天然淡水湖异龙湖,湖在当地被称为“海子”,湖内生长着一种可食用的水生植物“海菜”,因此当地人在异龙湖上摇船采捞海菜或打渔时演唱的歌曲就称为“海菜腔”。经过数百年的发展,海菜腔逐渐演变为结构形式较庞大的大型声乐套曲,形成了严格的腔体和句格。歌曲多为以五声音阶为骨干音的七声羽调式,主要由拘腔、正曲、白话和用于连接的四六句等部分构成,《彝族舞曲》各段落中的海菜腔主题素材的发展也基本按照海菜腔的音乐结构进行展开。

《彝族舞曲》的【引子】段落包含了乐曲的引子和第一主题旋律部分,以海菜腔的拘腔为素材进行创作。拘腔是海菜腔的开始部分,“拘”在滇南方言中是表示谦让、客气的社交用语。在“玩场”上唱曲前,男女双方要互相推让、赞美对方。因此,拘腔一般是对唱的形式,开腔高亢,旋律以五度以上的大跳和平稳的级进为主,节奏平缓。第1—7小节,围绕主音A,使用半轮加挑的右手组合技法反复演奏跳进的装饰音,速度慢起渐快,力度逐渐增强,开启全曲。第1—14小节既是《彝族舞曲》的引子,集中展现了作品中彝族海菜腔素材的音乐风格,也是拘腔开始演唱的一方以“尼哎”起头后对对方演唱的自谦唱词。第15—26小节直接沿用了海菜腔的原有旋律,成为全曲的第一个主题旋律。四句级进的小乐句由弱渐强再渐弱,速度多次由慢渐快再渐慢反复,是对前一乐句拘腔唱词的谦虚回应。演奏时右手使用双弦滚奏,旋律线在柔和的二弦上进行,保持一弦空弦的主音低音A,模仿巴乌低声吹奏的柔美音色。【引子】段落突出了海菜腔在演唱的开端大量使用装饰音的特点,同时拘腔的对唱形式表现和大跳、级进的旋律进行,都集中展现了作品中彝族海菜腔素材的音乐风格。

海菜腔素材在《彝族舞曲》中的第二次出现位于段落【一】的第44—55小节,它模仿了海菜腔基本结构中的四六句,既连接了段落【一】中反复的两个“烟盒舞曲”主题乐句,也是全曲中海菜腔素材结构由拘腔到正曲的过渡。这里属于四六句中的前四六,用于连接正曲和白话的后四六位出现在尾声前的段落【六】第186—197小节,使用了同一音乐主题的变奏反复。

段落【四】第101—112小节在第一主题旋律“海菜腔”上展开,右手运用“四指轮”技法轮奏主旋律,伴奏声部由大指勾、挑空弦构成,两个声部的音量变化处理相反,使这段旋律与前两个舞蹈段落形成鲜明对比,用抒情悠扬的旋律表现了热烈、充满阳刚之气的舞步中流露出的柔情一面,也具有四六句的结构属性。

段落【六】第175—185小节是第一主题旋律“海菜腔”的进一步展开,它的创作基础是海菜腔的正曲。正曲是在“玩场”唱海菜腔的重要环节,它的唱词一般是七言四句诗,用点字眼的方式将28字以“6、1、5、2、7、4、3”的字数分成七腔唱完。作者在创作这部分时,使用了三连音、八分音、二全音的多种音值组合来表现点字眼的特征。

正曲的旋律以拘腔音调为主题,反复加花变化,歌唱性与叙述性相结合[3],在演唱中一般为一领众和的舍腔形式,因此,全段落运用了支声复调的手法对海菜腔主题旋律进行处理。在中国当代琵琶曲的创作中,以传统中国音乐的旋律为主,配以西方音乐的和声、复调等创作技法的方式十分常用。琵琶由于其四根弦、使用五指弹奏的特性,可以灵活组合,演奏单声部或多声部音乐。王惠然首创的“四指轮”技法在保持外弦连续长轮的同时解放了大指,大指可以对里弦进行交替勾、挑,大大方便了用琵琶演奏多声部音乐,为琵琶曲的创作提供了更多的可能性。在《彝族舞曲》中使用右手四指轮奏一弦优美的旋律线条,大指挑奏三弦的复调声部的旋律,将中国少数民族音乐与西方音乐的复调创作手法融合。这种复调织体的演奏方法将点性音响与线性音响相结合,使音乐富有流动感。[4]

段落【七】是引子中“海菜腔”主题旋律的再现,音乐开始进入尾声,属于海菜腔结构中的白话部分。右手双弦轮奏一、二弦空弦,大指挑奏四弦的旋律声部,音乐更加悠扬、自由。旋律声部是【引子】第15—25小节旋律的低八度完美再现,前后呼应,仿佛在“玩场”热烈的歌舞活动结束后,彝族男女坐在一起自由闲聊,活动渐渐落幕。

1.3.2 烟盒舞曲主题

《彝族舞曲》这个主题表明音乐的主体是跳某种彝族舞蹈时伴奏或演唱的音乐,这种舞蹈是起源于红河石屏建水等地、流行于滇南和滇中地区的烟盒舞,是具有典型代表性的彝族群众性民间舞蹈。分为只跳不唱的“正弦”和载歌载舞的“子弦”,主要伴奏乐器是彝族四弦,“玩场”上的彝族男女在四弦的伴奏下,手持木制的烟盒进行舞蹈。正弦是烟盒舞的核心,又称“三步弦”,每组动作由三步组成并进行三次变化,它的伴奏音乐在短小的乐汇基础上进行扩展丰富。段落【一】第27—35小节以此为音乐素材进行创作,是全曲的第二个主题旋律,也是最为人熟知的一段旋律,贯穿全曲始终。每个小节的第一音分弦弹奏第四弦空弦的倍低音A,强调重节拍,模仿烟盒舞中标志性的指弹烟盒的动作,同时利用琵琶四弦浑厚的音色,模拟彝族四弦的音色。主旋律位于琵琶最明亮的音区,大量使用推、拉、揉等左手演奏技巧,描绘了彝族姑娘略带羞涩的动人舞姿。第40—43小节和第56—62小节的旋律是两次“烟盒舞曲”主题旋律的扩展创作,使用的演奏技法与第27—35小节完全相同,展现了彝族姑娘的正弦舞蹈场景。

乐章间主题材料互为借鉴,使得音响上具有内在统一性,在较大规模的音乐作品中,材料相对集中统一。[5]段落【二】【三】【四】是彝族青年的舞蹈场面,以第二主题旋律为素材加以变奏和发展,三次主题变奏保持了正弦的风格特征。

第63—78小节以A为主音,节奏型为X XX X X│X X X X│,右手使用激烈的扫弦和灵活的半轮等演奏技巧。从第79小节起整体的音乐速度加快到196,将每两乐句的最后一拍由八分音符拓展为十六分音符,节奏型变为X XX X X│X X X X│X XX X X│X X XXXX│,使旋律感更加紧凑,舞步逐渐加快。第113—120小节重复了第79小节的开头部分,是青年跳正弦的第三次变化。右手在弱拍上强调扫弦技法的应用,使乐曲听起来更加粗犷、豪放,旋律的起伏更加明显,表现了彝族男青年强悍的性格和矫健的舞蹈。

杂弦由正弦派生而来,舞蹈时一般配有唱词。其表演内容多样、技巧繁杂,舞蹈形式也丰富多彩,有双人或四人的穿花对舞,也有多人的集体圆圈舞。段落【五】就是模拟跳子弦的场景创作的,由三个乐句组成。第一乐句为第121—128小节,旋律在相把位的第三、四弦上演奏,音色短促、浑厚、粗壮,模仿彝族四弦的音色,表现出彝族男青年强悍的舞姿。第129—136小节是这个乐段的第二乐句,音调比第一乐句提高八度,是第一乐句的对比性乐句。由一弦的第一把位演奏得到明亮的音色,模仿了彝族小三弦的音色,同时运用十六分音符和附点节奏,使音乐轻快活泼,是彝族姑娘跳子弦回应青年的场面。第137—144小节,旋律再次提高八度演奏,右手加入扫弦,演奏出强而有力的节奏和短促的音调,使旋律更加紧凑,表现彝族男女齐跳圆圈舞的热烈场面。从第145小节起,旋律由中音区向高音区级进,通过连续四小节的十六分音符,速度不断加快、音量逐渐变强,右手运用拂加半轮、扫加长轮两种组合技法奏出强烈的音响效果,使音乐的发展到达整首乐曲的最高峰,迎来了“玩场”活动最热闹的时刻。乐段最后以越来越急促的扫、拂收尾,结束整个快板。

段落【八】是全曲的尾声。第210—220小节是第二个主题旋律“烟盒舞曲”的完全再现,与第28—35、40—42小节完全相同,音乐渐弱、渐慢,演奏更加柔美、抒情,为听者描绘了优美的月下景色。最后四小节,旋律围绕着主音A,分别为主和弦的分解和弦的快起渐慢“弹”、两次以主音为基础的四弦泛音琶音、主音四弦琶音连接由弱渐强后减弱的长轮,走向曲终。最后,全曲以极弱的两个主和弦的分弦泛音结束,音响逐渐远去、消失,留给听众回味的空间。

2 《彝族舞曲》的音乐特征

随着现代琵琶曲创作的成熟,作曲家在作品中对少数民族音乐元素的融入更加巧妙,避免大段使用素材原型来陈述音乐,旋律发展的手法丰富多变,使得器乐化的语言运用更贴切。[6]彝族音乐素材在《彝族舞曲》中主要通过以下几种方式呈现。

2.1 彝族音乐曲调的移植

作曲家整理了在滇南采风中收集到的“海菜腔”和“烟盒舞曲”后,分别选取其中最为精彩的乐汇,完整移植到《彝族舞曲》中,形成了两个不同风格的主题旋律。全曲以这两个主题旋律为中心进行多次变奏与展开,演奏者在弹奏时要注意根据不同变奏乐段的速度和节拍等变换演奏处理方式,表现音乐情绪和故事场景的转换。

2.2 彝族音乐元素的运用

彝族音乐特别是石屏、建水地区的民间音乐主要是以五声音阶为骨干音的七声调式,多为羽调式。《彝族舞曲》以A羽七声调式贯穿全曲,通过多种演奏技法与和弦、旋律相结合,反复强调这一调性特点,如第15-26小节中双轮保持主音低音A,第27-35小节中每小节第一音弹奏四弦倍低音A,第221小节起的终止式围绕A羽调试主和弦的分解和弦与主音的四弦泛音琶音和双弦泛音进行,结束全曲。

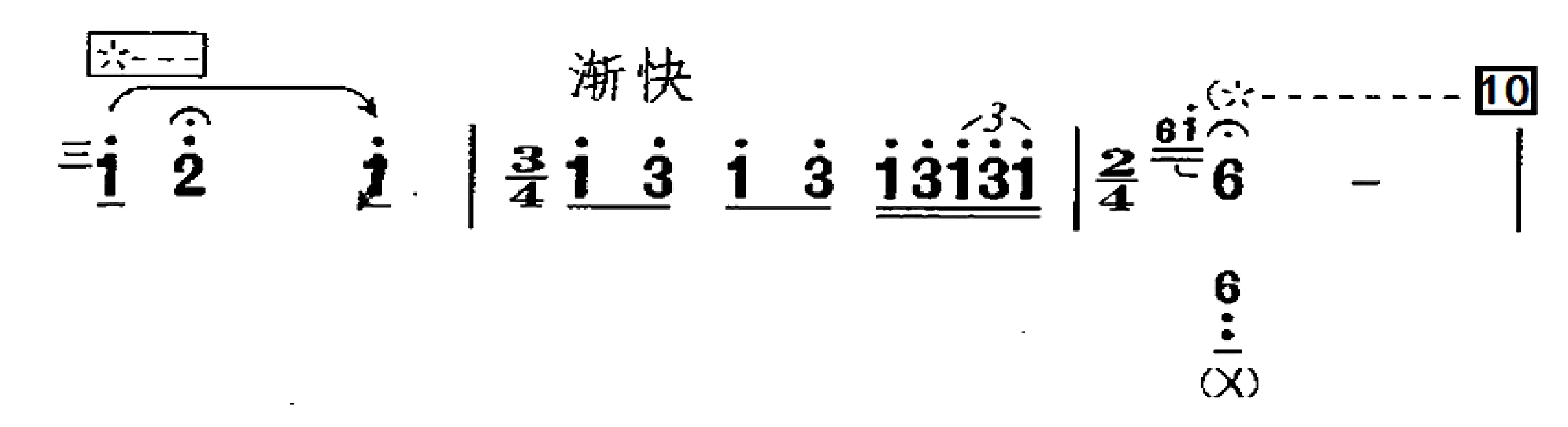

由于石屏、建水一带的彝语方言受到了汉语的较大影响,形成了一定的分句和停顿习惯。在演唱海菜腔时,这种语言习惯与音乐的抒情性、即兴性相结合,使得海菜腔中常出现混合拍子的节奏。第8-10小节,谱面上的拍号发生变化,由原来的2/4拍转为3/4拍后再回到2/4拍,这种变换拍子的使用对应了海菜腔中常使用混合拍子的音乐风格。

图1

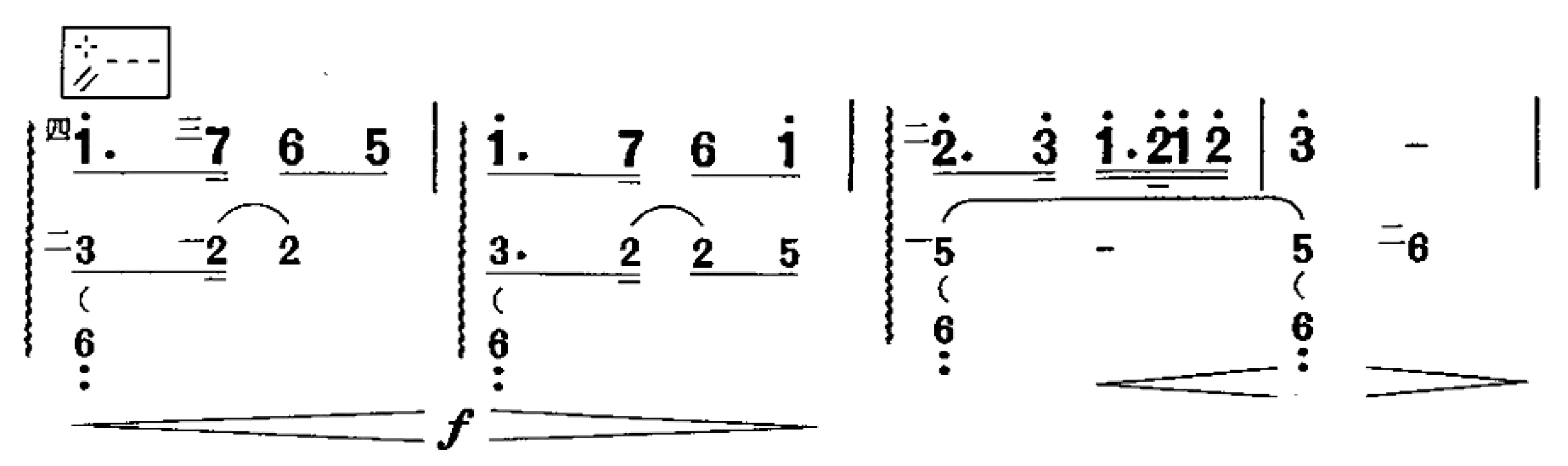

六度音程到五度音程的进行也是彝族音乐中极具代表性的旋律进行方式。第36-39小节左手按双音构成六度到五度的旋律进行,以勾加双轮的组合技法演奏,增强旋律了歌唱性,双轮要快速勾四弦低音、保持不间断的长轮,以宏大的气势与前后两个乐句形成对比。

图2

除此之外,《彝族舞曲》中两个音乐主题的结构与发展都较完整地再现了原素材的音乐特征。海菜腔主题段落的发展严格遵循了海菜腔“拘腔——前四六——正曲——后四六——白话”的结构,烟盒舞曲主题的三句式结构则是以烟盒舞的“三步弦”为模版的。

2.3 彝族声乐唱腔和乐器音色的模仿

由于器乐语言的相似性,除上述呈现方式外,《彝族舞曲》还使用琵琶模仿了大量彝族声乐演唱的唱腔和民族乐器的音色、演奏法。演唱海菜腔时常常以“尼哎”“啊哎”这样的虚词起头,并且由于其唱腔的即兴性和表演性,海菜腔音乐中大量使用了装饰音。《彝族舞曲》的海菜腔主题段落中通过滑音和半轮等指法演奏装饰音,对音乐旋律进行加花。此外,乐曲中烟盒舞曲主题旋律主要集中在中高音区,利用琵琶一弦和高把位演奏的效果模仿为烟盒舞伴奏的弹拨乐器四弦和小三弦的明亮音色,海菜腔主题中用左手绰、注等技法模仿彝族吹管乐器巴乌演奏打音的效果,都是对彝族特色乐器的模仿。

以上三种呈现方式在乐曲中并不是独立存在的,而是相互交织的。乐曲通过这些彝族音乐素材的使用,极大程度地保留了原有的民族韵味,充分体现了彝族音乐的特色与美感。

3 彝族题材琵琶曲的艺术特征

3.1 音乐表现的民族性

彝族音乐文化是在长期的历史进程和彝族人民的劳动生活中积累沉淀下来的,形成了多元化的音乐形式和体裁,彝族题材琵琶曲就植根于此。《彝族舞曲》描绘的故事场景发生在彝族男女谈情说爱的“玩场”上,他们以彝族独有的“吃火草烟”进行社交活动,唱海菜腔、跳烟盒舞。火把节是彝族的传统节日,它起源于彝族先民对火的崇拜,有着深厚的民俗文化内涵。《火把节之夜》以琵琶音乐的形式,完整地呈现了彝族人民举行火把节的所有流程。《撒尼跳乐》选取了彝族撒尼支系的代表舞蹈形式跳乐为创作素材,以琵琶的演奏技巧和音乐旋律表现跳乐的舞蹈特点。琵琶作为最具代表性的民族乐器,本身就具有强烈的民族性,以琵琶演奏彝族题材音乐,充分展现彝族的社会生活、风土人情和艺术文化,使得音乐中的民族性得到最大化的体现。

3.2 音乐技法的创新性

20 世纪被称为音色与节奏的时代,随着大小调式功能的解体,调式、调性的复杂化,作曲家、演奏家在创作过程中对艺术的追求和实践必然会带动创作手法的发展。[7]当代琵琶的音乐形态中既有创作手法的不断创新,也有演奏技法的极限拓展,这样的创新发展也完全反映在了彝族题材琵琶曲中。当今的作曲家们大多都接受过系统的西方作曲理论体系的学习,因此对琵琶曲的创作在保留传统的民族音乐审美特性的同时,常与西方作曲的曲式结构、调式调性等兼容并蓄,形成了传统与创新的融合美。《彝族舞曲》以中国传统的多段体结构为基础,在整体结构布局中又能看到西方三部曲式的框架;《火把节之夜》突破了以往的琵琶定弦方式,首创E、A、D、G的四度定弦法,对传统琵琶的音程关系进行解构,产生了独特的音乐风格。创作手法的融合创新与演奏技法的快速发展是相互作用、相辅相成的,如《彝族舞曲》中开发出新的“四指轮”技法用于演奏支声复调的旋律;《红河夜景》中将摘和双弹的技法结合,产生主旋律和打击乐的双声部重奏的听觉感受。

3.3 音乐内容的时代性

20世纪50至70年代是琵琶音乐史上的第四个发展高峰,产生了一大批优秀的琵琶作品。从建国初期到改革开放这样波澜壮阔的时代背景和社会环境,集中体现在琵琶音乐中,颂扬成为创作的主旋律。这一历史阶段彝族题材琵琶曲的主要内容就是歌唱赞美新生活。建国初期社会稳定,音乐创作环境良好,王惠然创作的《彝族舞曲》成为彝族题材琵琶曲的代表作品,作为最经典的琵琶曲之一,流传至今。《彝家新歌》《火把节之夜》《红河夜景》等彝族题材琵琶曲都创作于改革开放前后,在经历了文革的动乱后,文化艺术恢复发展,作曲家们重新回到云贵川等地对少数民族音乐文化活动进行采风,选取各地彝族不同支系的特色音乐素材,展现出彝族人民能歌善舞的欢乐场面和彝族分布地域内优美壮丽的自然风光,都是对当时彝族社会生活的直接反映。但是,毫无疑问,这种创作主旋律使得这一时期琵琶曲的内容相对单一,结构也比较简单。20世纪80年代后,中国社会经济加速发展,随着中国的传统文化与世界各地的交流和融合,琵琶音乐呈现多元化发展的趋势,彝族题材琵琶曲的创作也更加丰富多彩。

4 结 语

随着我国音乐艺术的不断发展,传统民族音乐与现代音乐创作手段的融合逐渐成为趋势,为琵琶音乐的发展与革新奠定了深厚的基础。《彝族舞曲》以优美的旋律、创新的演奏技法和极具代表性的彝族音乐文化特色,成为彝族题材琵琶曲的经典之作。通过对曲中彝族音乐素材的运用和呈现方式进行细致分析,能够加深演奏者对作品的理解,丰富音乐的表现力,提升演奏水平。同时,进一步提炼彝族题材琵琶曲的艺术特征,对音乐创作者进行彝族题材琵琶曲及其他民族民间题材琵琶曲的创作,能够产生一定的借鉴作用。彝族题材琵琶曲是琵琶音乐的重要组成部分,也是少数民族音乐在相关音乐领域的延伸,对继承和发展少数民族音乐可以起到促进作用。