试论汉语“已然”范畴的三个主要来源

2022-07-04杜道流

杜道流

(淮北师范大学 语言研究所,安徽 淮北 235000)

关于现代汉语中“了”标示的动态范畴,学界有不同的说法,有的称作“完成”(貌、体、态)范畴,有的称作“实现”(貌、体、态)范畴,还有的称作“变化”“界变”(貌、体、态)范畴。为了避免因术语分歧造成的麻烦,本文采用徐赳赳在翻译《已然体的话语理据:汉语助词“了”》时的处理办法[1],将其称作“已然”范畴。

对“已然”范畴的来源,自王力[2]起不断有学者进行探讨,其中作专门考察和讨论的有梅祖麟、刘坚、曹广顺、李讷、石毓智、吴福祥、蒋绍愚、石锓等[3-9]。不过,以往的这些探讨大多建立在“了”的语法化及其所在格式的演变发展基础上,其中以梅祖麟比较有代表性,他认为现代汉语表“完成”的格式来源于“动+宾+完成动词”这个句式。然从语言发展的实际情况来看,汉语“已然”范畴的形成过程比梅氏所论要复杂得多。事实上,刘坚、曹广顺、吴福祥等都曾介绍过汉语“已然”范畴形成早期的一些除“了”以外的词语作为“完成”体标记的使用和发展情况[4-5,10-11],如果我们对这些早期的标记词语进行分类,就不难发现这些词语除了梅先生所说的“完成动词(讫、毕、已、竟、了)”之外,至少还可以再分出“得失动词(得、取、却)”和“移位动词(过、来、去)”两个类别。我们认为,语法范畴的形成必然涉及语法意义的抽象化和标记手段的语法化两个方面,探究“已然”范畴的来源,必然要考虑所有标记词语的使用和发展情况及其与范畴义概括化过程的关系。下面试作考察。

一、完成动词的“已然”标记化及其发展

关于完成动词发展成“完成体”标记问题的研究已经有了不少成果,但存在一定分歧。如梅祖麟认为完成体标记的源头是“讫、毕、已、竟”[3],蒋绍愚则认为“更准确地说,‘了’的前身只是‘已’”[8]。吴福祥曾给出汉语完成体助词语法化过程的链条模式:结果补语>动相补语>完成体助词,同时指出:“动相补语居于虚化链的中段,显然是一种虚化中的语法成分。由于动相补语是一种处于虚化过程之中的语法成分,所以不同的动相补语或者同一动相补语处在不同的虚化阶段,往往显示出不同的虚化程度。有的动相补语还带有明显的‘结果’义,虚化程度较低,性质近于结果补语……有的动相补语已完全失去‘结果’义,只表示实现或完成,虚化程度甚高,性质近于完成体助词。”[7]我们以吴福祥的链条模式为依据对梅祖麟所列的完成动词进行考察,以是否发展到动相补语阶段为标准,来判断某一动词是否与体标记有联系。下面通过对专书的调查来对有关问题进行探讨。

《敦煌变文》中表示完成义的“竟”有49例,“讫”有87例,“毕”有40例,“已”有450例。其中“竟”和“毕”只有动词和副词两种用法,显然该书中的“竟”“毕”与动态范畴无关,“讫”和“已”的一些用例则值得注意:

(2)景帝收表讫,忽然不见孝真,景帝惊怪曰:“宇宙之内,未见此事。”(《搜神记》)

例(1)、例(3)为“动+完成动词”格式,例(2)、例(4)为“动+宾+完成动词”格式。例(1)、例(2)中的“讫”和例(3)中的“已”均含有一定的“完了”或“结束”义,为动相补语;例(4)的“已”和现代汉语中表“已然”的体助词“了”已经高度接近了,应该是已然范畴标记,不过蒋绍愚认为“已”和“了”还略有不同,“已”具有“绝对分词”性质。

《敦煌变文》中出现“了”293例,但绝大多数为动词用法。也存在一些“动+宾+完成动词”格式,如:

这些“了”应该是完结动词,还没有虚化,但处于第二动词位置,为虚化提供了句法条件。下面的这些用例则非常值得注意,如:

(7)自家见了,尚自魂迷;他人睹之,定当乱意。(《维摩诘经讲经文·五》)

(8)长者身心欢喜了,持其宝盖诣如来。(《维摩经押座文》)

这里的“了”已经高度虚化,完全可以看成“已然”范畴标记。而下面的用例则更有意思:

(9)寻时缚了彩楼,集得千万在室女,太子即上彩楼上,便思(私)发愿:若是前生合为眷属者,知我手上有指环之人,即为夫妇。(《悉达太子修道因缘》)

(10)〔吟断〕说了夫人及大王,两情相顾又回惶。(《欢喜国王缘》)

“了”不仅表示“已然”,而且后面带了宾语,很显然,该例中的“了”和现代汉语中表动态的“了”已无太大区别。不过,类似的用例极少,说明“了”作“已然”体标记此时还处于发展初期。

《朱子语类》中不见“已”“竟”作为表示完成义补语或助词出现的用例,然出现“讫”“毕”作为动相补语的用例,如:

(11)言毕,再三诵之。(卷七十五)

(12)先生以礼钥授直卿,令诵一遍毕。(卷八十六)

(14)每看一代正史讫,却去看通鉴。(卷一百一十七)

《朱子语类》中“毕”作补语的用例大量增加,说明有虚化的迹象,但仍没有发现“毕”充当动态助词的用例,且和《敦煌变文》相比,“讫”的用例也大大减少,这说明“讫”在《朱子语类》中的语法化已经停止,在后来的文献中我们也没有发现这两个词语作动态助词的用法。这种情况印证了蒋绍愚先生认为此类完成动词与完成体助词“了”没有联系的观点。

《朱子语类》中有少量“了”仍用作动相补语,如:

(15)关了门,闭了户,把断了四路头,此正读书时也。(《读书法上》)

从上下文的意思看,“关了门”表示的是“关上门”,“闭了户”是“闭上户”,“把断了四路头”意思是“把断掉四路头”。不过,“了”除含有表示上述动相的意味外,也蕴含着动作的完成或实现,只是其虚化程度又远远不如表示“已然”的体助词“了”,是一种半虚化的状态,句法上可以看作动相补语。

《朱子语类》中的“了”绝大多数用作“已然”体助词,如:

(16)周世宗取三关,是从御河里去,三四十日取了。(卷二)

(17)武侯区区保完一国,不知杀了多少人耶?(卷十八)

例(16)“了”后不带宾语,例(17)“了”后则带有宾语,均表示动作行为的“完成”或“实现”。此外,书中还有不少“了”位于形容词和动宾(补)结构后的用例:

例(18)“了”跟在形容词后表示“变化”;例(19)加着重号的“了”跟在宾语后面,例(20)“了”跟在补语后面,不少学者将后二者看作语气词或“了1+了2”,我们将其统一看成“事态”助词,归入“已然”范畴。

不难看出,《朱子语类》中“了”已具有现代汉语中“已然”标记“了”的主要用法形态,说明到此为止,来自完成动词的“已然”标记的语法化过程已初步实现。

《元刊杂剧三十种》不仅不见“已”“竟”作为表动态标记的用例,“讫”和“毕”也基本退出动态范畴的标记系统,“了”成为完结类词语中标记“已然”范畴的主要词语。元杂剧中的“了”有大量作为动词的用例,主要出现在舞台提示中,可能与文体有关。此外,“了”主要用作动态助词,未发现有作动相补语的用例,说明“了”向专职助词方向发展又更进了一步。元杂剧中“了”主要用作表示“已然”。如:

(21)车驾起行了,倾城的百姓都走,俺随那众老小每出的中都城子来。(《闺怨佳人拜月亭》)

(25)早起天晴,如今陡恁的好雨,衣裳行李都湿了,且是无躲雨处。(《张鼎智勘魔合罗》)

以上各例中的“了”几乎分别占据了现代汉语中“了”所能分布的各种句法位置:例(21)为“动+了”格式,例(22)为“动+了+宾”格式,例(23)为“动+了+补”格式,例(24)为“动+补+了+宾”格式,例(25)为“形+了”格式,例(26)为“形+了+宾”格式,例(27)为“动+宾+了”格式,例(28)为“动+补+了”格式,可以说,到元杂剧盛行的时代,“了”已经具备了现代汉语中“了”的全部功能。

除表示“已然”外,我们发现元杂剧中“了”还有少量的如下用例:

(29)〔菩萨梁州〕却待盼望程途,肯分截着走路。正打你行过去,若拿不着怎地支吾?(等云了)那二十来个败残军,你敢拿不住?(张飞云了)张将军咱两个立了文书,那夏候惇你手里若亲拿住,(张飞云了)则怕踏尽铁鞋无觅处?(张飞云了)若违犯后不轻恕!(张飞云了)若得胜,交你腰间挂了虎符,若不赢交你识我斩砍权谋。(《诸葛亮博望烧屯》)

(30)(末云)岳大嫂,我从头说与你一遍。我死了三日,你烧了我尸首。(《岳孔目借铁拐李还魂》)

(31)左右,也不必等待雪睛,便与我抬他尸首,还了那蔡婆婆去罢。(《感天动地窦娥冤》)

(32)不付能这性命得安存,多谢了烟火神灵搭救了人。(《晋文公火烧介子推》)

(33)(末扮吕马童上,云)怎想今日,乌江岸上,九里山前,送了你呵!(《萧何月夜追韩信》)

例(29)、例(30)、例(31)中加着重号的“了”前的动词所表示的动作行为或状态均没有真实发生或实施,还处于一种“未然”状态;例(32)、例(33)中“了”前动词表示的动作行为说话时正在实施,是“当然”行为。现代汉语普通话中一般没有这两种的用法,在此前的文献中我们也没发现有类似的用例。因此,我们不妨把这些现象看作是“了”作为专职化动态助词早期功能不太稳定情况下的一种功能“外溢”现象。

二、得失动词的“已然”标记化及其发展

近代汉语中,表示“获得”“获取”义的“得”“取”、表示“失去”“退却”义的“却”(本文将其统称为“得失”类词语)曾大量出现在表示动态范畴的语法环境中,虽然在现代汉语中已找不到这类词语作为动态标记的痕迹,但在《敦煌变文》《朱子语类》等文献中大量存在,有的甚至被研究者认为是“表示完成体的主要手段”[5]10。先来看《敦煌变文》中的用例:

(35)自从浑沌已来,到而今留得几个,总为灰烬,何处坚牢。(《不知名变文·二》)

(36)直须认取浮生理,不要贪阗(填)没底坑。(《妙法莲华经讲经文·二》)

(37)终朝散日死王摧,何所栖心求解脱,听取维摩圆满教,不受阿毗罪报身。(《维摩诘经讲经文·三》)

(38)我等三人总变却,岂合不遂再归程。(《破魔变文》)

(39)茶吃只是腰疼,多吃令人患肚,一日打却十杯,肠胀又同衙鼓。(《茶酒论》)

这些用例中的“得”“取”“却”虽然都还含有一定的“得到”或“失去”义,但主要表示动作行为的“完成”或“实现”,应该可以看作是“已然”标记词。实际上,在比《敦煌变文》更早的一些唐代作品中,“得失”类词语表示动态义的用例已大量存在。曹广顺将“却”“得”“取”归入动态助词,并指出:“助词‘却’的产生,是汉语发展史上一个重要变化,它改变了过去汉语中以副词、时间词语或结果补语、表示完成义的动词来表达动态完成的方法,产生了一个新的词类和新的语法格式。”[5]17“唐代以后,汉语完成态助词有所更替,但由‘却’奠定的完成态助词的功能、意义,以及两种语法格式始终没有改变。”[5]21

(40)汉帝不忆李将军,楚王放却屈大夫。(李白《悲歌行》)

(41)林花撩乱心之愁,卷却罗袖弹箜篌。(卢仝《楼上女儿曲》)

(42)嫁取个有情郎,彼此当年少,莫负好时光。(明皇帝《好时光》)

(43)既称绝世无,天子何不唤取守京都。(杜甫《戏作花卿歌》)

(44)闭门私造罪,准拟免灾殃。被他恶部童,抄得报阎王。(拾得《诸佛留藏经》)

(45)我见一痴汉,仍居三两妇。养得八九儿,总是随宜手。(寒山《我见一痴汉》)

如果将这几例中加着重号的成分用“已然”体助词“了”替换,句子的意义均不会有太大的改变,因此,将它们看作表“已然”的标记应该没有大问题。不过,唐代“得失”类词语标记“已然”义时存在一定的分工,通常情况下,“取得”义词倾向于用来表达积极义,“失去”义词倾向于表达消极义。如:

(46)二月卖新丝,五月粜新谷。医得眼前疮,剜却心头肉。(聂夷中《咏田家》)

该诗中“医眼前疮”是好事,用“得”标记动态;“剜心头肉”不是好事,用“却”标记动态。再看下面两个例子:

(47)薄雪燕蓊紫燕钗,钗垂簏簌抱香怀。一声歌罢刘郎醉,脱取明金压绣鞋。(李郢《张郎中宅戏赠二首》)

(48)旁看甚可畏,自家困求死。脱却面头皮,还共人相似。(王梵志《天下恶官职》)

例(47)描述的是欢愉的场景,用“取”标记“脱”的动态;例(48)的诗意具有消极倾向,则用“却”标记“脱”的动态。这说明唐代“得失”类词语作为动态标记仍具有一定的动相义。值得注意的是,除少数用例如例(38)外,它们后面绝大多数带有宾语或补语,这正好和由“完成动词”而来的标记很少带宾语或补语的用法形成句法互补。

《朱子语类》中“得失”类词语作“已然”标记的情况出现了一些变化,主要表现为“得”出现在动作行为没有真实发生的句子中,表示一种假设的将来的完成或实现,同时,“取”“却”作动态标记用法的用例大幅下降。不过在这一阶段,这类词语仍然是作“已然”范畴标记的重要手段。如:

(49)有如此道理,便做得许多事出来,所以能恻隐、羞恶、辞逊、是非也。(卷四)

(50)旁人见得,便说能成仁。(卷一)

(51)但只于这个道理发见处,当下认取,簇合零星,渐成片段。(卷一百一十七)

(52)今人以邪心读诗,谓明哲是见几知微,先去占取便宜。(卷八十一)

(53)设醮请天地山川神只,却被小鬼污却,以此见设醮无此理也。(卷三)

(54)先生曰:“趯翻却船,通身下水里去!”(卷一百一十四)

和《敦煌变文》不同,《朱子语类》中得失类词语作“已然”标记出现了不少不带宾补成分的用例,如例(50)、例(51)、例(53),从句法功能角度说,这类词语与完成类词语的功能边界模糊了。

到元杂剧中,得失类词语作为动态标记又产生了重要变化,主要表现在“得”的书面形式分化为“得”“的”两种形式,“取”“却”作“已然”体标记用例大幅减少,出现了衰落趋势。下面是我们在《元刊杂剧三十种》中查到的用例:

(55)〔调笑令〕这厮短命,没前程,做得个轻人还自轻。(《诈妮子调风月》)

(56)虏得些金枝玉叶离了乡党,若不是泥马走康王。(《地藏王证东窗事犯》)

(57)与你些打眼目衣服头面,妻也,守志杀刚捱的满三年。(《岳孔目借铁拐李还魂》)

(58)想自家空学的满腹兵书战策,奈满眼儿曹,谁识英雄之辈?(《萧何月夜追韩信》)

(58)〔后庭花〕我往常笑别人容易婚,打取一千个好嚏喷。(《诈妮子调风月》)

(60)有一日拜取兴刘大元帅,试看雄师拥麾盖。(《醉思乡王粲登楼》)

(61)失却龙驹怎战争,别了虞姬那痛增。(《萧何月夜追韩信》)

(62)空喂得那疋战马咆哮,劈楞简(锏)生疏却,那些儿俺心越焦。(《尉迟恭三夺槊》)

和《朱子语类》不同的是,元杂剧中这类标记后大多带宾语或补语,体现了一种“复古”倾向。说明当动词后不带宾补成分时,“得失”类词语作“已然”标记在和“了”竞争中处于劣势。

三、移位动词的“已然”标记化及其发展

在汉语动态范畴的发展史上,表示位置移动的词语“过”“去”“来”(本文统称为“移位”类词语)等也曾虚化充当“已然”范畴的标记,就使用频率而言,它们的使用数量要低于其他两类词语,在竞争中处于劣势。这类词的虚化时间较晚,在《敦煌变文》中只有一些萌芽。我们先来看“过”的用例:

(63)哀哀慈母号青提,亡过魂灵落于此。(《大目干连冥间救母变文》)

(64)先亡父母及公婆,亡过父母及(姊)妹,愿降道场亲受戒,不堕三涂地狱中。(《押座文》)

这两例中的“亡过”即“死了”的意思。《敦煌变文》中与“已然”义有关的“过”只出现在“亡”后面。不难看出,上面的用例在“亡过”后面皆另有所述,来解释或描述“亡”以后发生的情况,结合上下文,这些用例中的“过”都具有“过后、以后”的意味,我们认为将其看作“时间补语”或表时间的“动相补语”似乎更为合适,只能作为语法化的萌芽看待。

《敦煌变文》中“去”表“已然”义的用法的极少,仅见5例,吴福祥曾列举3例[11]:

(65)耶娘年老惛迷去,寄他夫人两车草。(《孔子项托相问书》)

(66)〔去花诗〕一花却去一花新,前花是价(假)后花真;假花上有衔花鸟,真花更有彩(采)花人。(《下女夫词》)

(67)老去和头全换却,少年眼也拟捥(椀)将。(《地狱变文》)

这里再将另外2例补出:

(68)走去心中常忆念,佛前发愿早归来。(《盂兰盆经讲经文》)

(69)其妻见儿被他卖去,随后连声唤住,肝肠寸断,割妳身亡。(《孝子传》)

以上诸例中“去”都可以用现代汉语中的“了”替换,不过,和“了”纯粹表示“实现”不同,这里的“去”仍带有“失去”“离去”等动相义,可以和下例作比较:

(70)阿耶卖却孩儿去,贤妻割妳遂身亡。(《孝子传》)

例(70)中“卖却孩儿去”和例(69)中“(孩)儿被他卖去”意义基本相同,不同的是后者只用了一个虚化的助词“去”,前者既用了一个表示动态的助词“却”,又用了一个相当于动相补语的“去”。这说明,《敦煌变文》中“去”作为动态标记的语法化程度还较低。

《敦煌变文》中“来”作为 “已然”范畴标记的用例相对较多,比较明确的有14例。请看下面的例子:

(71)村人曰:“其女适与刘元祥为妻,已早死来三年。”(《搜神记》)

(72)天公见来,知是外甥,遂即心肠怜愍,外乃教习学方术伎艺能。(《搜神记》)

这里的“来”都能用现代汉语中表示“已然”的体助词“了”替换,说明其语法化程度已经比较高了。

到《朱子语类》时代,与“已然”范畴有关的位移动词的语法化程度进一步提高,如:

(73)“敬”字,前辈都轻说过了,唯程子看得重。(卷十二)

(74)有人云:“草草看过易传一遍,后当详读。”(卷六十七)

(75)观书,须静着心,宽着意思,沉潜反复,将久自会晓得去。(卷十一)

(76)若是等待,终误事去。(卷十四)

(77)但略略收拾来,便在这里。(卷六十二)

(78)如八陵废祀等说,此事隔阔已久,许多时去那里来!(卷一百二十七)

例(73)、例(74)中“过”表示动作的完毕,杨永龙等人将其看作表“完成体”助词[12],不过这种“过”只能表示“完成、结束”,不能表示“实现”,我们将其看作动相补语。这种用例的出现说明现代汉语中表示“完结”义的“过”在此时已经产生了。例(75)、例(76)中的“去”似乎都可以用“了”替换,但仍带有一定的“趋向”义,这是它们和“了”不同的地方,说明这两个“去”的体标记化的程度还比较低。例(77)中“来”位于动词后面表示动作行为“实现”,是“动态”助词;例(78)位于动宾短语后面,表示事情或情况“已经发生”,可看成“事态”助词。这两例中“来”都是表示“已然”的范畴标记。

《元刊杂剧三十种》中“移位”类词语的作动态标记不够活跃,表现为“过”和“来”作为动态标记的用例很少,“去”作为动态标记的用法消失。先来看“过”的用例:

(79)我便收撮了火性,铺撒了人情,忍气吞声,饶过你那亏人不志诚。(《诈妮子调风月》)

(80)一头里亡过夫主,散了家缘,兄弟呵!(《岳孔目借铁拐李还魂》)

这两例中“过”可以用“了”替换,表“实现”,可以看作表完结义“过”的进一步虚化。和“了”不同的是,这类“过”仍有一定的“趋向”或“失去”义。元杂剧中这种用法极少,我们在《元刊杂剧三十种》中只找到3例,极低的使用频率可能是这种用法没有发展到现代汉语中来的原因。

和其他“移位”类词语相比,元杂剧中“来”作“已然”标记的用例相对较多,《元刊杂剧三十种》中比较明确的用例有14例。如:

(81)(刘封上,见住了)(云)刘封,吾计中用来未?(《诸葛亮博望烧屯》)

(82)〔四煞〕待争来怎地争,待悔来怎地悔?(《诈妮子调风月》)

例(81)、例(82)“来”都表示动作行为“实现”,是“已然”范畴标记,但值得注意的是例(82)“来”出现在“待V来”格式中,表示“将来完成(或实现)”。

从句法表现看,“过”作已然标记时“V过”后通常带宾语;而“来”“去”作已然标记时“V来/去”后通常不带直接成分,造成了“来/去”常位于分句或全句末尾的现象,为“来”向“事态助词”(也有人认为是语气词)方向发展提供了句法条件(“去”则退出了动态范畴标记系统)。

四、从范畴来源看汉语“已然”范畴的形成机制

关于“已然”范畴的形成机制问题学界讨论较为热烈,主要从现代汉语“已然”体助词“了”产生和发展的过程入手进行探讨,但分歧较多。梅祖麟认为,现代汉语完成貌的形成可以分成两个阶段:从南北朝到中唐,“动+宾+完成动词”这个句式早已形成,但南北朝表示完成主要是用“讫、毕、已、竟”,后来词汇发生变化,形成唐代的“动+宾+了”[3]。从中唐到宋代,完成貌“了”字挪到动词和宾语之间的位置。梅先生的这个意见引起了一系列的争议:一是“动+了+宾”是不是由“动+宾+了”中“了”的“前挪”发展而来的。梅先生本人持“前挪”说,提出“已然”范畴的形成机制为结构类推;刘坚、曹广顺等以 “前挪”说为前提,认为“已然”体标记产生机制为词汇替代[4,10];李讷、石毓智和吴福祥则持“加宾”说,即“动+了+宾”来源于“‘动了’+宾语”[6-7],不同的是李讷、石毓智认为“‘动了’+宾语”中的“了”在带宾语前已经是体标记了,吴福祥则认为存在一个“[动+了动相宾语]+[宾]>[动+了+宾]”过程。二是“讫、毕、已、竟”等完成动词和“了”有无联系。大多数研究者对梅祖麟的看法没有质疑,蒋绍愚则认为:“‘V/讫/竟/毕’都可以翻译成现代汉语的‘V完’。”[8]“更准确地说,‘了’的前身只是‘已’。”[8]“‘己’本是梵文的‘绝对分词’的翻译,表示做了一事再做另一事,或某一情况出现后再出现另一情况,进入汉语后,也可以表示动作的完成。”[8]三是“动+了+宾”出现的时间问题。曹广顺认为“从宋初起,‘了’已用作完成貌助词,用于‘动了宾’格式”[10],李讷、石毓智也持“宋初说”[6];不过,吴福祥分析了一些出现在唐五代文献中出现的“动了宾”格式的用例[7,11],同时又指出:“唐五代文献里,能被确认为‘动了宾’格式的用例是比较少见的。”[7]石锓则认为“晚唐五代的‘动词+了+宾语’结构中的‘了’是补语,北宋以后的‘动词+了+宾语’结构中的‘了’大部分应是助词”[9]238。四是“动+了+宾”格式能否作为体标记的判断标准。绝大多数学者和梅祖麟一样,都以“动+了+宾”格式的形成作为“了”完成语法化的标准,石锓认为“‘动词+了+宾语’格式不能作为检验‘了’语法化的标记”[9]227,提出“判定‘了’由动词语法化为助词的标记应该是:非动作动词和补语结构在‘了’前出现”[9]238。

我们认为对“已然”范畴来源的探讨存在两个方面的问题:一是把“已然”范畴来源的探讨建立在助词“了”的来源探讨上。如果仅从“了”的发展变化来看,以往人们给出的结论虽然存在一定的分歧,但都应该是没有什么大问题的。然从汉语动态范畴的实际发展情况来看,从唐代开始一直到元代,汉语表“已然”标记的词语始终不只是“了”一个词语。因此,我们应该把考察的视野放大到所有标记词的发展变化上面。二是把考察的重点放在了句法形式上,从单纯的句法角度来判断标记的形成和发展变化,这必然使研究思路受到束缚。我们认为,范畴的形成必然涉及意义和形式两个方面,语法意义的类化和概括化是语法范畴形成的意义基础,与此相应的标记手段的选择和应用则体现为形式标记的语法化过程,其成熟的标志是标记手段的单一化。因此,就“已然”范畴的发展而言,其成熟标志应该以“了”取代其他词语成为“已然”范畴唯一标记来判定。

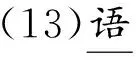

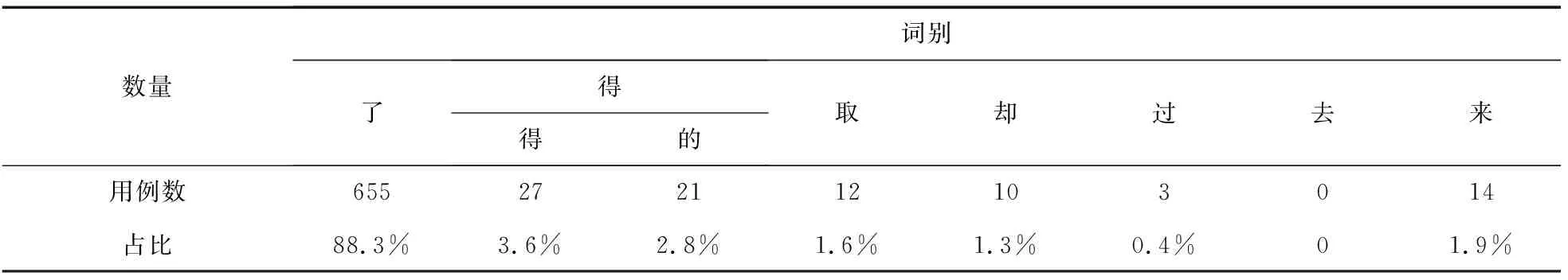

从“已然”范畴形成的历史进程看,唐代就已经出现了明显的意义类化,但概括化程度较低,与之相应的是标记手段多元化。随着意义抽象程度的加深,一些本义和抽象义相差较远的词语标记能力越来越弱,逐渐退出该范畴的标记系统,到元代“了”就占据了明显的优势。为了便于比较,我们对《敦煌变文》和《元刊杂剧三十种》这两本公认具有不同时代代表性的文献中“已然”标记的使用情况进行了初步统计,统计结果见表1、表2。

表1 《敦煌变文》“已然”标记的使用情况

表2 《元刊杂剧三十种》“已然”标记的使用情况

通过前文的考察和表1、表2的统计数据可以看出,至少从唐到元,来源于表“完成”的动词“了”(其他完成动词如“毕、讫、竟”始终没有发展成明确的表动态的助词)与来源于表“得失”的“得”“取”“却”,以及来源于表“移位”的“过”“去”“来”作为“已然”标记一直处于长期共存的状态,其间有着此长彼消的发展过程。最大的特点是在唐代由“得失”(以“却”为主要代表)类词语为主要标记手段发展到元代变为由“了”作为主要标记手段,“移位”类词语作为标记手段则一直占比不高且呈逐步下降的趋势。

汉语“已然”体范畴来源不是单一的,以往建立在“了”的语法化基础上的关于“已然”范畴形成机制的探讨就不那么可靠了。因此,我们可以看出梅祖麟的“完成动词”来源说和语言事实并不完全吻合。首先,正如蒋绍愚先生指出的,除“已”外,“讫、毕、竟”等词语和“了”并无直接联系,自然就不存在“词汇发生变化”现象,关于这个问题蒋先生已经进行了充分的说明,这里就不再赘述,下面我们从句法表现来看“了”的“挪位”问题。为了论述的方便,我们重点将“却”和“了”放在一起进行比较。

李讷、石毓智曾指出:“‘却’在唐宋时期的使用频率远不及‘了’。”[6]从我们调查的情况来看,这个结论似乎与语言事实不符。从上表可以看出,“却”和“了”作为“已然”标记的使用频率处于发展变化之中:“却”在《敦煌变文》中占比为59.1%,处于绝对优势地位,至《元刊杂剧三十种》中则只占比1.3%,而“了”在《敦煌变文》中占比仅为11.1%,处于相对劣势地位,到《元刊杂剧三十种》中就占比88.3%,处于绝对优势,二者此消彼长的情况非常明显。从句法表现来看,唐五代时期“却”和“了”的分布表现为格式互补的情况,“却”主要出现在“动+却”或“动+却+宾”格式中,如:

(83)邪正悉打却,菩提性宛然。(《六祖坛经》)

(84)龙潭便点烛与师, 师拟接,龙潭便息却。(《祖堂集》)

例(83)、例(84)中“却”后没有宾语,例(85)、例(86)中“却”后带有宾语。

“了”主要出现在“动+了”或“动+宾+了”格式中,如:

(87)不禀授《坛经》,非我宗旨!如今得了,递代流行,得遇《坛经》者,如见吾亲。(《六祖坛经》)

(88)志诚曰:未说时即是,说了即不是。(《六祖坛经》)

例(87)、例(88)“了”前动词没有宾语,例(89)、例(90)“了”前动词带有宾语。

如果不考虑具体的词语,而把“却”“了”看作是标记符号,则“却”出现的格式有“动+体标记”和“动+体标记+宾”,“了”出现的格式有“动+体标记”和“动+宾+体标记”,综合起来看,现代汉语中“已然”标记“了”所能出现的三种主要句法形式“动了”“动了宾”“动宾了”,在唐五代时期已经全部具备了。此外,我们还收集到下面这些用例:

尽管例子中的“却”都具有较明显的动相义,但应该属于吴福祥所说的“虚化程度较高,性质接近于完成体助词”那种类型。如果这样,该用例的体标记格式则可归纳为“动+体标记1+宾语+体标记2”,应该是现代汉语中“动+了1+宾+了2”的雏形。

鉴于以上情况,我们有理由认为,从句法角度来判断“已然”范畴的产生与否是缺少说服力的,就此而言,我们同意石锓[9]。实际上,如果从语法意义的角度看,唐五代时期的一些“动+了”用例如例(87)、例(88)中的“了”只能被看作是“完成体”标记,而不能被看成其他语法成分,这也为李讷、石毓智[6]和吴福祥[7]的“加宾”说提供了证据。从现象上看,刘坚、曹广顺[4,10]等人的“词汇替代”说也不是没有道理的,语言事实表明,汉语“已然”范畴形成的初期,如果不考虑其他标记词语,只是将“却”和“了”进行比较,二者则呈现出比较明显的结构上的互补分布,然最终“动了宾”替代了“动却宾”。因此,我们觉得探讨二者消长的原因,可能是比较有意义的。

探讨词语的语法化离不开对词语意义变化的考察。现在我们再从来源的角度看一看汉语史上曾经出现过的那些标记词。首先,如前文所述,来自“得失”和“移位”类表已然的标记或多或少带有一定的动相义,因而和动相补语纠缠不清(这也是多数研究者认为语义不好把握而转而求助句法形式的原因),从理据来看,“得失”和“移位”类词语的来源义本身和“已然”不构成直接联系,其范畴义的产生依赖于基本义的引申,如“得失”类词语因表示由某一动作行为造成“得到”或“失去”,结果产生后就意味着该动作行为已结束,这样行为目标则“实现”或“达成”。同样,“移位”类词语也是用位置“移动”表示“变化”,由此说明引起变化的动作和行为已经“完成”或“实现”,这两类词语的语法化过程可以概括为:概念→情状→功能;而以“了”为代表的完结义动词本身就和“完成”或“实现”直接相关,其语法化只是由概念域向功能域转换,意义变化较为单纯,因此明确性较高。范畴义的明确程度应该是决定范畴标记选择的一个重要因素,前二者在这方面缺少优势。

其次,除“了”以外,早期充当“已然”标记的词语在语法化过程中大多出现多功能、多方向发展的情况。这里仍以“却”为例,《敦煌变文》中“却”除了语法化为动态标记外,还有不少语法化为副词的用例,如:

(93)我所以弃如灰土,自力修行,如今看即证菩提,不可交却堕落。(《维摩诘经讲经文·五》)

(94)时宝积等闻维摩此语,却问居士曰:“不委庵园世尊何时说法?”(《维摩诘经讲经文·一》)

(95)不邀诸德,偏道我名,对弥勒前却纪纤尘,向海水畔偏夸滴露。(《维摩诘经讲经文·四》)

(96)佛与众生不塞离,众生贪恋却轮回。(《金刚般若波罗蜜经讲经文》)

例(93)中的“却”表频度,例(94)中的“却”表关联,例(95)中的“却”表转折,例(96)中的“却”表解说。

根据我们的统计,《敦煌变文》中“却”作副词用法的有47例,和做动态标记的“却”之比约为1∶3.3;《元刊杂剧三十种》中“却”作副词用法的则达到163例,和做动态标记的“却”之比为16.3∶1。吴福祥曾对《朱子语类辑略》中“却”的各种用法做过分别统计[14],将他的统计结果综合起来,我们得到该书中“却”作副词和动态标记之比则高达19∶1。不难看出,从唐至宋元,“却”作动态标记和作副词的用法发生了巨大的反比例变化,这种变化必然造成语言使用者对“却”的功能进行取舍,而将其作为“已然”标记作用让渡给“了”。