创意实践与指尖上的“非遗”传承的融合

2022-07-02钟佳

【摘要】非物质文化遗产是前人留下来的宝贵财富,泥塑教学要引导学生参与文化的交流与传承,最大限度地让学生在中国优秀传统文化中得到滋养,从而学习传统、发扬传统,并推陈出新[1]。因此,在泥塑教学中,教师要了解学生的心理特点,创设一个良好的学习环境,让泥塑教学真正走进学生的内心世界。要想实现泥塑课堂的儿童化、有效化、创新化,教师需要研究将创意实践与“非遗”传承融合的泥塑教学,文章据此进行了四个方面的实践与探索分析。

【关键词】创意实践;“非遗”传承;融合

作者简介:钟佳(1989—),女,江苏省无锡市锡山区柏庄实验小学。

泥塑,是一种受儿童喜爱的艺术活动。学生拥有丰富的想象力,他们的泥塑手工作品往往既有童趣,又有纯真的美感,还有独特的艺术价值。惠山泥人是无锡的本土文化特产之一,泥塑相关的文化就像是一座宝库,我们能从中获得许多养分。泥塑教学将安全性、可行性、科学性、趣味性、知识性融为一体,让人形成注重细节、追求品质的意识。将泥塑教学引入校园不但可以让课程得到提升和发展,而且可以开创艺术教育的新天地,让学生享受学习,实现学生综合素质的全面提升。

数千年来,生肖文化对人们的生活有着深刻的影响。生肖文化是极具特色的民俗文化,在新时代也被人们赋予了新的寓意。每一个生肖背后都有动人的传说,这些故事妙趣横生,寓意深长,因此生肖被人们视为吉祥物。笔者所在学校将泥塑教学引入校园,创设了校本课程“十二生肖”泥塑教学。在这一校本课程中,低年级孩子凭借自己丰富的想象力,对泥人进行了艺术处理,创造了一个个可爱、生动、活泼的动物泥塑作品,这些作品稚拙有趣。笔者认为,在校本课程“十二生肖”的泥塑教学中,应当注重以下四方面的实践。

一、老故事新看法:适度引入民间故事,丰富学生的认知

民间故事从生活本身出发,但又并不局限于现实生活。民间故事之所以有着巨大的魅力,是因为其意象往往能引发人们对美好事物的无限遐想,泥塑教学正需要这样的想象空间。例如,笔者在开展生肖鼠的泥塑教学时,先跟学生分享了在十二生肖中小小的老鼠居于首位的原因,用小故事吸引学生,激发学生了解生肖文化的兴趣。接着,笔者引入“老鼠嫁女”的经典民间故事,这个故事中出现了状元及第,敲锣打鼓的喜庆热闹场景,深受学生喜爱。

故事分享完后,笔者建议学生围绕生肖鼠,以黑泥为原料、以故事为素材进行创造,用手捏塑成形。利用民间故事,教师可以更好地让学生联系已有的生活经验理解传统文化内涵,还可以从视觉等方面丰富学生对生肖形象的认知,让学生发挥自己的想象力,从故事中提炼出老鼠的姿态和特征。民间故事常常具有强大的生命力,十二生肖背后的民间故事传播广泛,十二生肖具有“原型”意义,更易引起学生的情感共鸣。学生在情感上产生共鸣后,能够更好地从故事出发, 发挥想象力,对于老鼠的塑造思路会更加开阔,审美体验也会更深刻。

当然,学生在进行具体的动手制作时,遇到了很多困难,比如遇到了头与身体的连接不稳固、没有手部动作创作思路和老鼠表情不够丰富等问题。面对连接不稳固问题,笔者班里的学生学习了惠山泥人技法,很好地解决了这一问题。面对没有手部动作创作思路的问题,笔者为学生提供了一些小老鼠或其他小动物的照片,以拓展他们的创作思路。面对老鼠表情处理不佳的问题,笔者提议学生尝试将自己当作小老鼠,想象一下,自己在此情此景中会怎么表达自己的情绪,呈现出什么表情,先自己演一演,同学之间看一看,再到卡通片中找一找,在一次次的尝试中确定不同的表情。

在这个创作过程中,学生不仅有着浓郁的兴趣,也充分利用作品表达了自己的想法。在学生的作品(图1)中,有的老鼠精神饱满地吹着喇叭,有的老鼠弯腰背着沉重的轿子,有的老鼠兴致勃勃地敲锣打鼓,有的老鼠手拿嫁妆开心地迎娶……学生们将惠山泥人的传统制作方法与自己的奇思妙想结合,用自己灵巧的双手,做出了姿态各异的老鼠。学生作品中对生活的热爱和对生命的赞扬,让每位老师都感叹与称赞。这些学生运用传统方法,塑造出了符合自己年龄特征的创意形象。这样灵动的作品,不仅承载了寓意丰富的民俗文化,也表现出学生自己在创意实践中对“非遗”的理解与传承。

这种具有地方特色的泥塑教学,给学生带来理解十二生肖形象背后丰富的文化内涵的机会,满足了他们进一步了解传统文化的愿望,也激发了他们探索未知领域的兴趣。学生通过这种深度的文化学习,了解了中国的民俗文化,开拓了自己视野,丰富了认知。

二、老技术新做法:适度渗透传统技法,深化学生的体验

“十二生肖”校本课程的核心任务是,引导学生运用无锡惠山泥人的十八技法,塑造出具有个性的生肖形象。要完成这一课程任务,无疑需要美术教师对无锡惠山泥人的技法有深刻的理解,并能通过儿童化的语言将复杂的制作过程简化,传授给学生。此外,在课堂上,教師还需要确保学生获得充分的实践体验机会,对学生的自主探究进行有效引导。

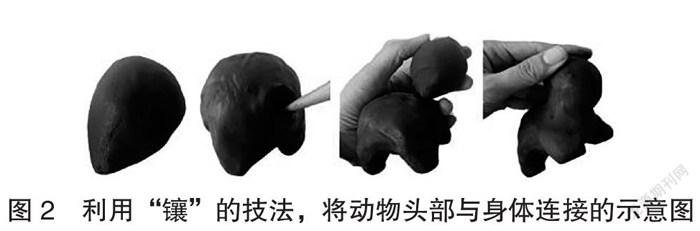

在开展十二生肖主题创作活动时,学校邀请惠山泥人传承人与学生面对面对话、手把手示范。在泥人师傅的手中,搓、捏、揉、拍几下后,一个个泥团就变成了栩栩如生的生肖形象。美术教师则在一旁指导学生怎么搓、搓多大、搓多光滑,让学生从细节处加深对惠山泥人技法的感知。比如教授惠山泥人十八技法中的“镶”这一技法前,笔者注意到,学生若要利用这一技法将动物头部和身体进行无缝连接,需要先将头部搓成水滴大小的圆,再用工具在泥塑身体上戳圆孔,并将头部尖的一头插入,用碎泥将缝隙处抹平并调整。这样复杂的手法,低年级学生很难掌握。于是笔者进行了技法的简化,学生只需要先将头部与身体进行匹配,再将其间的缝隙用大拇指抹平即可。如此简化手法,可以使低年级的学生更好地掌握泥塑技法,提高教学效率。

学会传统技法后,学生可以更加顺利地创作自己心目中的生肖形象。这一阶段的学生想象力极为丰富,再加上他们对生活有着自己的观察和感受,于是通过传统技法塑造了许多千奇百怪、令人赞叹的生肖形象。例如,学生捏的生肖鸡,有各种各样的鸡冠,生动有趣,从小小的细节就可看出每只生肖鸡具有不同的形象特点。有学生化繁为简,将鸡冠捏成一个水滴形,可爱极了;有学生捏出了一朵三个瓣的小花作为鸡冠,多有意思;有学生将三个三角形连接在一起当作鸡冠,酷极了!学生在进行泥塑创作时经历了一系列思维活动,如从物象中选择最代表本质的特点,经过分析进行简化、抽象处理,再手工捏制成形。

三、老配色新画法:适度鼓励创意彩绘,培养学生的想象能力

惠山泥人向来有“三分塑,七分彩”之说,可见色彩的添加会让泥人更具生命力。学生对色彩的喜爱重于造型,因此彩绘教学也十分重要。要进行彩绘,首先要在泥胎上涂一层白粉,称为“打底”,然后才能逐层施彩。惠山泥人非常重视色彩的含蓄与和谐,色彩的搭配是惠山泥人创造的重要环节,手工艺人有“低坯高画”的说法。在长期的创作实践中,手工艺人积累了丰富的色彩搭配经验,用来指导彩绘实践。彩绘口诀说:“红配绿,一块玉;红配紫,一块死。”又说:“红要红得鲜,绿要绿得娇,白要白得净。”进行惠山泥人的彩绘时,常用的颜色有大红、石绿、柠檬黄、玫瑰红、佛青、翠蓝、青莲紫等。在配色时,手工艺人常将石绿与玫瑰红配在一起,又有青莲配明黄、大红配金粉等搭配,这些颜色关系反映了手工艺人们对色彩学的深刻理解。

然而学生不懂色彩的对比与和谐,因此在教授时,教师只能让学生辨别色彩的深浅。不过如果仅仅有深浅变化,色彩就没有力量。在色彩的要素中,冷暖对比最能体现色彩的性质,况且学生对颜色的冷暖对比也最敏感,如红与绿、橙与蓝、黄与紫。学生用色单纯、鲜明、强烈,不讲求表现真实、细腻的色彩变化。尽管他们还不能准确表现那些微妙的色彩关系,没法临摹艺人们精细的装饰纹样,但只要经过简单的引导,学生也可以创作出色彩丰富、多姿多彩的泥塑作品。笔者对低年级学生进行彩绘教学时,先是引导学生从外形上分析不同生肖的特点,提示学生生肖动物的哪些部位需要装饰,哪些部位只需寥寥几笔就能概括。比如给老鼠上色时,学生可以着重给锥形的身体上色,头部、耳朵只需几笔颜色。接着,笔者再从色彩效果上指导学生,告诉他们同类的四脚动物重点彩绘的部位是身体,然后根据这些动物的外形特点来激发他们合理的想象,比如,有的学生彩绘的生肖猪,是根据猪胖乎乎的特点绘成的,学生在它圆滚滾的身体上画了一朵祥云,祥云寓意吉祥美好,这是学生希望猪能平安喜乐;有的学生把猪拟人化了,给小猪穿上了华丽丽的新衣服,憨态可掬;有的学生把生活中常见的事物或大自然意象搬进了生肖作品中,表现出了对生活的热爱;有的学生把自己画进了生肖作品里,希望能和生肖成为好朋友,表达了动物与人类美好和谐的关系。学生在传统的配色下自主、创意化地进行彩绘,绘出了生活的多姿,绘出了自己的美好愿望,更绘出了对动物的喜爱和大自然的热爱。由此,彩绘教学的教育作用已远不止是让孩子学习那些与绘画关系不大的名词术语和色彩知识,而是让学生自己成为驾驭色彩的主人。

此外,美术教学评价的目的在于总结教学经验,提高教学质量。而学生创作的十二生肖泥人各具特色,难以用一个统一标准进行衡量,因此教师在评价学生的这类彩绘作品时,需要用具有弹性的评价方法,并以鼓励学生创作和激发学生的创作欲望为主进行评价。

四、老课程新说法:适度融合学校德育,提升学生的表达能力

美术是一门综合性的学科,氤氲着馥郁的人文气息,凝聚着浓郁的人文精神,与社会有着密切的联系。泥塑教学也应该立足于民间文化,在文化背景的熏陶中开展评价活动,让学生浸润在“非遗”文化的长河中,吸取养分,厚积薄发。正因为美术学科具有综合性,引导学生传承文化也应具有综合性,教师可以在泥塑课程中适度融合德育内容,促进学生全面发展。

为给学生更多的发展空间和机会,笔者同学校大队部成立泥文化研究院,将学校德育与美术教育相结合。与此同时,泥文化研究院还寻找泥文化的“代言人”,这位“代言人”不仅要会动手创作泥人,更要会利用语言展示泥塑文化的魅力。笔者所在学校设立了每周一次的泥文化“代言人”口才训练课程,这一延伸课程不仅能提升学生的语言表达能力,还能让学生对自己的作品有更深的认同感。在接受培训后,有学生对笔者说:“你看,这是我捏的小狗作品,它有大大的耳朵、胖乎乎的身体、圆圆的脑袋,吐着舌头正对我笑呢!你看,我还特地给它脖子上戴了一个有福字的铃铛,我希望它跟我一样幸福快乐。”有学生说:“你看,这是我捏的一对好朋友,它们好像有讲不完的悄悄话,头挨着头在向对方诉说着一切……”也有学生说:“这是一对母子,虽然老虎看上去很凶,但虎妈妈对自己的宝宝可温柔了,你们看,虎妈妈还露出了灿烂的微笑,眼神也不再凶巴巴的了……”经过学习,学生不仅能够自信地把自己的作品展示给全校师生,还能面对校内外的师生、领导,从容、淡定地讲述自己在制作过程中发生的小趣事或作品所呈现的故事。

学校在培养了泥文化“代言人”的基础上还建成校园泥文化博物馆,一批批的泥文化研究院也设立院长,这些院长和泥文化“代言人”一起将校园博物馆里学生做的惠山泥人作品讲解给游客听。这些新举措,不仅丰富了学生的校园生活,也提升了学生的语言表达能力和艺术涵养。

此外,惠山泥人取材于民间,因此泥塑教学不应局限于三尺讲台、局限于课本教材,教师应该带着学生走进生活,走向社会,充分利用无锡本土资源的优势,近距离接触民间艺人,聆听他们的故事,学习他们的传统技艺,让学生开阔视野,充分感受民间艺术的魅力。只有先看到,才能够想到,走出课堂的探究活动能引发学生的好奇心,让学生更有兴致学习。同样,教师也可以把民间艺术家请进课堂,扩大民间艺术、民俗文化在校园的影响力;还可以通过校校联办学生民间美术作品展等方式,为弘扬我国的民间传统艺术文化努力奋斗。

结语

随着现代化科学、技术的发展,现代美术教育理念也应同世界接轨,但同世界接轨的美术教育并不是要一味迎合西方的教育模式,因为“没有自己的风格,恰恰是没有国际性的”。惠山泥人这一非物质文化遗产具有悠久的历史,是我国优秀本土文化的一部分,让新一代人普遍认识到它的价值和意义还任重道远。要振兴美术教育、振兴中国文化,一定要将传承与保护非物质文化遗产的美育教育从小抓起。相信惠山泥人这门本土的民间艺术,在现代教育技术的发展下,定会于小学美术的课堂中绽放更耀眼的光芒!

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育美术课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2011.