上海古籍本《经典释文》的刊刻年代考略

2022-06-29黄继省

黄继省

(信阳师范学院文学院,河南信阳 464000)

《经典释文》三十卷,唐代陆德明(约550—630年)撰,主要为古代十四部经典著作注音释义,采汉魏六朝音切,计二百三十余家,兼载诸家之训诂。其所录音训原书大部分已经亡佚,幸赖此书留存至今,故此书保存的文献与语言材料弥足珍贵,可以说它是一个文字、音韵、训诂的宝库。学者们早已对它展开了全面研究,试图从不同的角度挖掘其价值,但由于采用的版本不同,有些研究结论,特别是以《经典释文》为材料的音韵方面的研究结论,还存在着一定的分歧。对《经典释文》版本刊刻流传过程的梳理,无论是对我们深入认识学界研究存在分歧的原因,还是对《经典释文》流传状况、辨别不同版本的关系以及对其文献与语言的创新研究都有着极其重要的意义。

《经典释文》流传至今的版本主要有通志堂本、抱经堂本和递修本三个版本。关于通志堂本,根据明代杨士奇《文渊阁书目》和孙能传《内阁藏书目录》可知,明代文渊阁藏有宋版《经典释文》,藏书家钱谦益曾获文渊阁所藏宋椠本,藏于绛云楼,号称海内孤本。叶林宗购书工据此影抄过,钱谦益的绛云楼不幸付之一炬,世间惟叶林宗抄本幸存。清代康熙年间徐乾学据叶林宗抄本刻之于《通志堂经解》,此本即通志堂本,也是目前流传最广的版本。关于抱经堂本,清代卢文弨《重雕经典释文之缘起》云:“此书雕版行于海内者,止崑山徐氏《通志堂经解》中有之,宋雕本不可见,其影抄者尚闲储于藏书家。”[1]24乾隆五十六年,卢文弨把叶抄本、通志堂本和《十三经注疏》所附《释文》进行比勘,重新雕版印刷,此本为抱经堂本。据叶林宗影写本的通志堂本和抱经堂本重刊,此后始有《经典释文》刻本的流传,惜叶林宗影抄本散佚。

事实上,对于宋刻本的《经典释文》,历代学者并未亲眼目睹过,但清代内阁尚藏有宋元递修本,辛亥革命之后,流出内府散落民间,几经辗转归藏于北京图书馆。1980年上海古籍出版社据以影印线装本出版,1985年缩印为平装,该版本被学界认定为宋元递修本(我们称之为“上海古籍本”)。

上海古籍本《经典释文》,与通志堂本、抱经堂本相比,刊刻较早,遭后人窜改少,是目前最好的版本。它刊于宋代,宋代前后三百余年,时间比较模糊,流传刊刻的具体情况如何,学界还不十分清楚。笔者认为不妨从刻本的文本特点、文献记载、避讳、刻工姓名等方面综合考证,尝试初步梳理它刊刻修补的脉络,以期对《经典释文》的整理与研究提供一点有意义的信息材料。

一、从文献记载来看《经典释文》的刊刻年代

清代彭元瑞等编撰《钦定天禄琳琅书目后编》认为此书为北宋刻本[2]20,丁瑜《经典释文跋》根据版式、字体、刻工等判断此书为宋元递修本,认为彭元瑞等判断是错误的[3]1-6。丁瑜的观点是目前学界普遍认可的观点,但彭元瑞的认识也不是毫无根据的。该书卷七后有宋太祖乾德三年和开宝二年聂崇义、陈鄂、薛居正、赵普等名衔,以此为据,可以推测该书的底版应该是北宋初期的一个版本,并且是陈鄂、李昉等奉太祖之命删改后的版本。笔者通过敦煌《尚书释文》与该书比勘,发现该书被严重删改。《经典释文》卷七后有重详勘官陈鄂等名衔,可以推断该书是北宋初期对陆德明《经典释文》原书删改后刊印的最早版本,属于国子监本。《崇文总目》:“皇朝太子中舍陈鄂奉诏刊定《尚书释文》,始开宝中,诏以陆德明所释乃古文《尚书》,与唐明皇所定今文驳异,令鄂删定其文,改从隶书。盖今文自晓者多,故音切弥省。”[4]7《玉海艺文校证》卷三“开宝尚书释文”:“唐陆德明《释文》用古文,后周显德六年(959),郭忠恕定古文,刻板。(忠恕定《古文尚书》并释文)太祖命判国子监周惟简等重修。开宝五年二月,诏翰林学士李昉校定,上之,诏名‘开宝新定尚书释文’。”[5]485又“开宝校释文”:“周显德中二年二月诏刻《序录》、《易》、《书》、《周礼》、《仪礼》四经释文,皆田敏、尹拙、聂崇义校勘。自是相继校勘《礼记》、《三传》、《毛诗》音,并拙等校勘。建隆三年判监崔颂等上新校《礼记释文》。开宝五年(972)判监陈鄂与姜融等四人校《孝经》、《论语》、《尔雅》释文上之。二月李昉知制诰,李穆、扈蒙校定《尚书释文》。”[5]152《经典释文》卷七后所属名衔与文献记载是基本吻合的,以此推断,尽管彭元瑞的结论不十分准确,但还是有一定道理的。

二、从字头避讳字蠡测《经典释文》的刊刻过程

历史上不同时期刊刻的书籍都会呈现出多方面的刊印特点,鉴定古籍的刊刻年代可以从多角度综合考虑,避讳字就是鉴定古籍年代的重要方法之一。所谓避讳,陈垣在《史讳举例·序》云:“民国以前,凡文字上不得直书当代君主或所尊之名,必须用其他方法以避之,是之谓避讳。”[6]1避讳始于周,发展于秦汉,兴盛于隋唐,宋代最为严格。避讳之法主要有缺笔、改字、空字等。缺笔始于唐代,宋代缺笔避讳最为严格,不仅避名讳,还避嫌名有关的字。避讳缺笔是考证宋刊本年代的重要方法之一,笔者也以此为主要依据鉴定上海古籍本《经典释文》的刊印年代。

笔者以《经典释文》的字头避讳字为例,按照宋代皇帝先后顺序列述如下:

“玄”字缺最后一笔,避宋太祖赵匡胤先祖宋圣祖赵玄朗讳。《经典释文》字头含有“玄”字的共有7条,缺笔者3条,如《春秋左传音义》“玄枵”、《尔雅音义》“玄驹”、《毛诗音义》“玄鸟”。有的还避嫌名用字,有些条目中“眩”字也避讳,如《尚书音义》“眩”。“朗”字没有注释,陆德明字元朗,陆德明不给自己的名字注音释义。

“敬”字,赵匡胤的祖父赵敬,不避“敬”字,避嫌名用字“警”“儆”和“竟”。《经典释文》中含有“警”字共29条,缺笔者10条,如《礼记音义》“警众”、《周易音义》“警”、《周礼音义》“警众”、《毛诗音义》“自警”、《礼记音义》“以警”、《尚书音义》“警”等;含“儆”字15条,缺笔者4条,如《毛诗音义》“儆儆”、《毛诗音义》“儆”、《春秋左传音义》“各儆”、《尚书音义》“以儆”;含“竟”字129条,缺笔者12条,如《春秋左传音义》“在竟”、《礼记音义》“出竟”等。

“殷”字,缺最后一笔,避赵匡胤的父亲赵弘殷讳。《经典释文》中含“殷”字共10条,缺笔者6条,如《毛诗音义》“殷勤”、《庄子音义》“之殷”、《毛诗音义》“殷其雷”、《周易音义》“殷”、《尚书音义》“殷”等;嫌名用字“慇”也避讳,含有“慇”字共2条皆避讳,如《尔雅音义》“慇慇”、《毛诗音义》“慇慇”。

“匡”字,缺最后一笔,避宋太祖赵匡胤讳。《经典释文》中含“匡”字有3条皆缺笔,如《庄子音义》“匡子不见父”、《庄子音义》“匡坐而弦”、《周易音义》“承匡”。其它条目中的嫌名字“恇”“筐”也避讳,如《礼记音义》“恇惧”;含“筐”字13条,缺笔者10条,如《毛诗音义》“既筐”、《礼记音义》“筐”、《春秋左传音义》“承筐”、《礼记音义》“八筐”、《庄子音义》“筐”等。

“胤”字,缺最后一笔,避宋太祖赵匡胤讳。《经典释文》中含有“胤”字的共5条,缺笔者2条,如《尔雅音义》“胤”、《毛诗音义》“胤”。

“恒”字,缺最后一笔,避宋真宗赵恒讳。《经典释文》中含“恒”字共8条,缺笔者6条,如《周易音义》“恒”、《庄子音义》“恒民”、《尔雅音义》“恒山”、《春秋左传音义》“恒”、《毛诗音义》“恒之”等。

“祯”字,宋仁宗名赵祯,不避“祯”字,避嫌名有关的字,“贞”“桢”皆缺最后一笔。《经典释文》中含“贞”2条,皆缺笔,如《尚书音义》“贞”、《周易音义》“贞胜”;含“桢”8条,有2条缺笔,如《毛诗音义》“之桢”、《毛诗音义》“桢干”。

“桓”字,缺最后一笔,避宋钦宗赵桓讳。《经典释文》中含有“桓”字共7条,缺笔者3条,如《毛诗音义》“桓武志也”、《庄子音义》“桓”、《周易音义》“桓”。

“构”字,缺最后一笔,避宋高宗赵构讳,也避嫌名的字。《经典释文》中含有“构”字的共4条,缺笔者有3条,如《春秋左传音义》“溯构”、《尚书音义》“构”、《毛诗音义》“四月国构”。

“慎”字,缺最后一笔,避宋孝宗赵慎讳。《经典释文》中含有“慎”字的条目共12条,缺笔者8条,如《周易音义》“慎斯术也”、《毛诗音义》“慎驾具”、《礼记音义》“慎德”、《周礼音义》“为慎”、《毛诗音义》“溢慎也”、《庄子音义》“慎于兵”等。

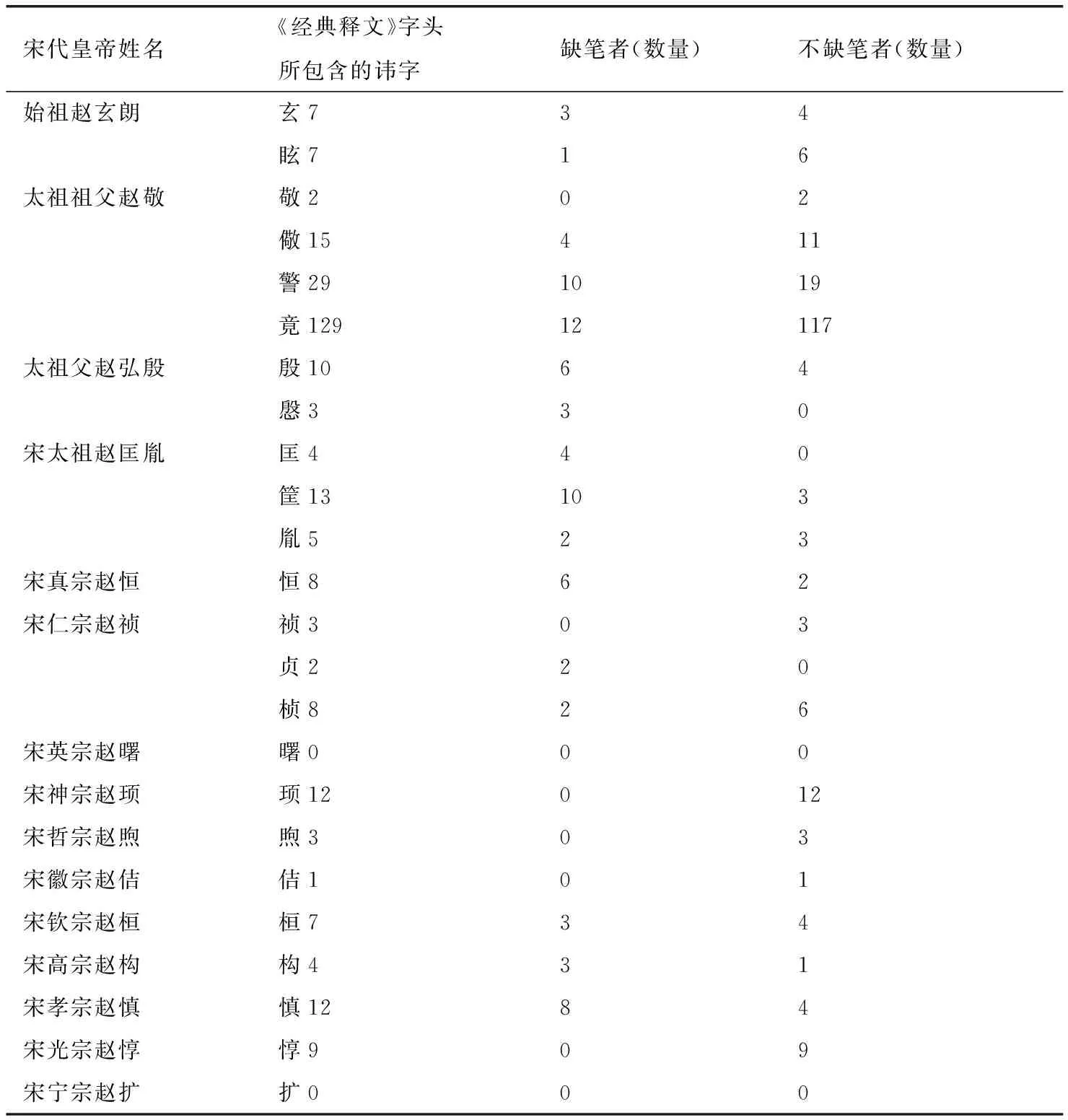

为了便于比较研究,笔者把上海古籍本《经典释文》字头中缺笔避讳宋代皇帝及其嫌名情况进行了穷尽性调查,具体见表1。

表1 上海古籍本《经典释文》字头中缺笔避讳宋代皇帝及其嫌名情况表

针对前述彭元瑞和丁瑜二人的看法,我们不妨再从避讳字角度重新对上海古籍本《经典释文》版本问题进行讨论,可以寻求一些旁证,对其刊刻情况进行蠡测。上海古籍本《经典释文》避讳到宋仁宗赵祯,此后的宋英宗赵曙、宋神宗赵顼、宋哲宗赵煦、宋徽宗赵佶四代皇帝的名讳不避,到宋钦宗赵桓、宋高宗赵构、宋孝宗赵昚,又开始避讳,此后的宋光宗赵惇、宋宁宗赵扩等宋代皇帝名讳又不避讳。

根据宋代避讳宗祖和当朝皇帝名讳的原则,《经典释文》应该是宋元递修本,丁瑜《经典释文跋》中云:“宋代国子监刊印的《经典释文》单行刻本,后来重印时曾经两次补版,到元代又补版一次,版片由西湖书院保存。”[3]2《经典释文》单行刻本刊于宋代何时,丁瑜先生未明确交代。从避讳字来看,《经典释文》避讳到宋仁宗赵祯时期,此后四代皇帝皆不避讳,《经典释文》的底版应该是北宋仁宗时期(1023—1056)刊印的,其祖本当为北宋初期陈鄂删改本。南宋宋高宗、宋孝宗时期(1163—1174)补版,元代又进行了修补。尤袤(1127—1202)所编《遂初堂书目》是中国最早的版本目录之书,载录的《经典释文》就应该是南宋修补版[7]5。

为什么南宋高宗、孝宗时期补版的时候,对宋仁宗之后的英宗、神宗、哲宗、徽宗四位皇帝皆不避名讳呢?首先,与北宋时期相比,南宋时期,国力衰退,政治腐败,中央对地方控制力大大减弱,避讳松弛,所以南宋时期对《经典释文》补刻的时候,可能是对前朝皇帝名讳该避讳而不避讳,元代避讳不严,故其修补时自然无须避讳;其次,南宋补刻版的底版为宋仁宗时期的,仁宗之后的四位皇帝本身没有避名讳,补版遵照底版无须避讳,英宗、神宗、哲宗、徽宗时期没有避皇帝名讳,盖源于此。

陈垣认为宋人避讳之例最严。从表1可以看出宋代皇帝名讳,时避时不避,有的皇帝名字不避讳,嫌名却避讳,情况非常复杂,好像避讳不是那么严格,究其原因,可能存在以下几种因素:一是北宋继承五代传统,以官刻为主,官刻中以国子监刻本为主。北宋监本多数送到杭州刊刻,然后国子监再印行,刻工大多为南方刻工,他们的避讳意识可能相对薄弱。二是北宋时期的祖本流传到南宋,时间长久,底版损害比较严重。南宋时期修补的部分较多,工作量大,需要较多的刻工。据笔者统计,南宋时期参与补版的就多达百余名刻工,刻工疏漏之处在所难免。三是元代也进行了大量的修补,元代避讳不严,宋代该避讳的名讳,元代修补时无须避讳。

避讳常用之法主要有改字、空字和缺笔。在《经典释文》中,避讳的惟一方法就是缺笔,其原因主要是宋刻本最常见的避讳方式就是缺笔,但也可能是由《经典释文》的性质决定的。《经典释文》是一部音义之书,是以注音明义解释经典服务的工具书,摘字为音兼义训,空字或改字的避讳方法,都会给士子翻阅查检带来很大的麻烦,这样会大大降低《经典释文》工具书的价值与作用。缺笔避讳,只缺一笔,可以最大程度地保留字形原貌。读者可以通过记忆联想的规律类推复原字形,达到完形认识,不会对阅读造成障碍。从经济原则来讲,刻工省时省力,快速经济,也符合刻工的心理要求,缺笔法自然会受其青睐。

三、从刻工生活的时代可证《经典释文》的刊刻年代

《经典释文》的刊刻年代也可以从《经典释文》版心下面的所志刻工姓名得到证明,由于刻工的生平事迹不详,有的刻工的生活年代可能横跨南宋初期和中期,很难准确区分,笔者根据《古籍刻工名录》中他们刻书情况推测他们的大致生活年代,划分如下:

南宋初期的刻工姓名:包正、陈明仲、陈锡、董澄、毛谅、毛端、毛祖、沈定、宋求、孙勉、徐茂、徐杲、徐昇、余永、张谨、张清等。

南宋中期的刻工姓名:曹鼎、陈寿、陈彦、大明、丁松年、方至、高凉、葛珍、顾渊、黄中、金嵩、金荣、金祖、凌宗、骆宝、骆升、毛祖、庞知柔、孙日新、石昌、童遇、吴玉、王政、王明、王桂、王寿、王定、徐荣、徐升、徐珙、杨十三、詹世荣、朱春、周鼎等。

元代刻工姓名:何健、沈贵、沈茂、縢庆、余友山、张富、弓华等。

除此之外,还有40余位刻工无稽可查。上述这些刻工都是南宋初期、中期或元代杭州等地著名的刻工,可以根据他们同时代的其它刊刻作品进行推测与证明,与避讳字反映的刊刻情况基本上是吻合的。

从文献记载、刊刻所署名衔、避讳用字特点、刻工姓名等角度来看,上海古籍本《经典释文》属于宋元递修本是可信的,它的祖本当为北宋初期陈鄂删改本,北宋仁宗时期进行刊印,南宋高宗、孝宗时期补刻较多,元代进行了一定的修补。上海古籍本《经典释文》第119至122页,这几页的反切音注采用“某某切”,与前后所用“某某反”不同,也是该版本进行过修补的一个旁证。但它与通志堂本、抱经堂本相比,是当前最好的版本,搞清楚它的刊刻年代,无疑对我们认识《经典释文》的版本流传过程和相关研究有很大的帮助。