中国南北经济差距及其趋势预测

2022-06-19吕承超

吕承超 崔 悦

一、引言

党的十八大以来,党中央提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,实施了京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区建设、长三角一体化等引导区域发展的重大战略。党的十九大指出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,同时指出要实施区域协调发展战略。“十四五”规划明确要求坚持实施区域重大战略、区域协调发展战略,推动区域协调发展,这意味着我国进入了区域发展的新阶段。但是2013年以来,增速换挡、结构优化、动能转换的经济发展新常态特征逐渐显著,我国区域发展逐渐出现新情况,呈现新趋势,区域分化格局逐渐显现。随着经济重心进一步南移(习近平,2019[1]),在南北区域间表现出较为明显的分化趋势。2013年南方省份整体名义GDP增速首次超过北方,此后南北地区间经济增速差距逐渐扩大,2013—2019年南北地区经济增速差距由1.40%扩大至13.83%(1)数据通过《中国统计年鉴》计算所得。;2019年南方省份名义GDP占全国总量的64.56%,北方仅为35.44%,北方经济总量占比是1978年以来的最小值。南北地区经济增速与总量占比呈现出“南快北慢”和“南升北降”的格局,南北发展非均衡现象引起广泛关注,“南北差距”逐渐扩大问题已然成为中国区域协调发展面临的新问题与新情况。鉴于此,本文梳理中国南北地区经济发展现状,测度南北地区经济差距并分析差距的来源,预测南北经济差距未来的演变趋势,进而提出缩小南北地区经济差距的对策。本文研究对构建南北地区经济发展新格局、促进区域协调发展具有重要意义。

二、文献综述

中国长期存在着地区经济差距现象(Lee等,2012[2]),并且始终处于变化之中。已有学者从不同视角对中国地区经济差距展开研究,部分学者重点研究了中国东中西部地区经济差距的演变趋势。1978—2019年中国地区经济差距的演变过程可分为三个阶段:第一阶段为1978—1990年,中国地区经济差距呈现缩小态势(宋德勇,1998[3]),造成该现象的主要原因是东部地区内部收敛(石磊和高帆,2006[4]);第二阶段为1990—2003年,中国地区经济差距呈现扩大趋势(章奇,2001[5];李广众,2001[6]),主要源自中部与东部地区的省际发散(石磊和高帆,2006[4]);第三阶段为2003—2019年,中国地区经济差距呈现收敛态势(刘志杰,2011[7];刘华军和杜广杰,2017[8])。此外,彭文斌和刘友金(2010)[9]基于1979—2008年的省际面板数据发现东中西部地区内部经济差距逐渐扩大,且存在“俱乐部收敛”现象。具体来看,东部地区内部经济差距变化趋势与总体趋势相似,中部与西部地区内部经济差距较小且变化缓慢(徐建华等,2005[10])。东中西部地区间经济差距自改革开放以来占总体经济差距比重持续扩大,20世纪90年代后东中西部地区间经济差距成为总体经济差距的主要来源(吴三忙和李善同,2010[11])。

学者们从不同维度对东中西部地区经济差距的成因展开了研究。第一,从产业角度展开研究,分析产业发展差异、产业分布不均衡对地区经济发展的影响。例如:覃成林等(2011)[12]采用人口加权变异系数分析发现造成地区经济差距的主要原因是工业发展水平存在差异。范剑勇和朱国林(2002)[13]基于基尼系数结构分解法的分析显示,第二产业高产值份额与非农产业空间分布不均等造成了地区经济差距扩大,地区差距扩大的主要原因是非农产业向东部沿海地区集中(周明和黄慧,2012[14])。刘军和徐康宁(2010)[15]从产业集聚角度展开研究,发现产业集聚可以明显推动东部地区经济增长,一定程度上促进了中部与东北部地区的经济发展,但是对西部地区的带动作业并不明显,认为产业分布不均衡导致东中西部地区经济差距呈现扩大趋势。第二,从要素角度展开研究,例如高帆(2012)[16]采用泰尔指数对1978—2009年省际数据进行了分析,发现资本产出比是导致地区经济差距发生变化的关键因素。有学者研究显示决定地区经济差距的主要因素是要素投入,但要素投入的影响作用不断减弱,全要素生产率的影响作用在不断增强,认为全要素生产率是未来影响地区经济差距的主要因素(朱承亮,2014[17];刘华军等,2018[18])。第三,从人力资源角度展开研究,例如彭国华(2015)[19]采用匹配理论模型发现改革开放后东部地区与中西部地区相比引进了更多的高技术型岗位,中部和西部地区技能型人才向东部地区流动,从而扩大了地区经济差距。有学者通过对比人力资本相关因素的差异对三大地区经济差距的影响,发现人力资本结构高级化存在显著的地区差异性,能够更好地解释地区差距(刘智勇等,2018[20])。此外,还有学者从制度角度展开研究,例如赵勇和魏后凯(2015)[21]发现政府干预对地区差距的形成存在差异化影响。

近年来南方地区经济呈现强劲发展趋势,GDP增速迅速提升,南北地区经济发展差距日益扩大(董雪兵和池若楠,2020[22]),但中国南北地区经济差距的研究相对较少。杨多贵等(2018)[23]研究了中国南北地区经济差距的演变趋势,通过对比分析了南北地区生产总值与财政收入,发现1953—2016年中国南北地区经济发展的演变过程可分为四个阶段,1953—2012年为前三个阶段,依次为均衡发展、差距分化与调整缓和阶段,2013年后南北差距激增,南北地区经济差距形势严峻。有学者对南北地区差距的影响因素展开研究,例如:杨明洪和黄平(2020)[24]通过测度1992—2018年南北地区结构红利,发现结构效应是影响南北地区经济差距加剧的重要因素。邓忠奇等(2020)[25]通过实证研究发现南方经济转型相对成功、北方相对落后,南北差距扩大问题在本质上是南北经济增长方式转型问题。盛来运等(2018)[26]从区域、生产、需求三个方面对2012—2017年中国南北经济增速差距展开了研究,发现南北差距扩大的根源在于北方资本积累速度慢。

国内外学者对地区经济差距的研究做出了重要贡献,为本文的研究提供了重要启示与参考,但由于已有研究考察角度不同,研究跨度、测度方法、考察数据等方面各异,以至于研究结果存在一定出入。综观中国南北地区经济差距的相关研究仍然存在一些不足之处:(1)现有研究大多通过单一角度研究南北地区经济差距的演变过程,少有文献从多个维度对南北地区经济差距展开较为全面的测度;(2)过往研究多关注于分析南北地区经济差距的影响因素,鲜有文献关注于剖析南北地区经济差距的主要来源;(3)尚未有文献基于时间与空间两个维度对南北地区经济发展趋势作出预测,未能有效对我国南北地区经济差距的时空演变趋势展开深入研究。

本文的贡献在于:(1)从南北视角出发全面系统地分析我国地区经济差距的演变趋势,对南北地区经济发展的现状、差距来源、极化情况以及未来趋势展开研究;(2)通过基尼系数对南北地区经济差距进行测度与分解,从地区内部、地区之间与交叉重叠三个方面探究我国南北地区经济差距的主要来源,并且通过核密度估计方法探究南北地区空间极化趋势;(3)使用1978—2019年省级面板数据,结合时空演进预测方法,分析我国南北地区经济形势并对南北地区经济发展作出预测。

本文的结构如下:第二部分介绍测度南北地区经济差距的Dagum基尼系数法以及时空演进趋势预测方法空间Markov链,并说明数据来源以及南北地区划分标准;第三部分从人均GDP、人均可支配收入、居民消费水平、固定资产投资额和进出口额五个方面阐述中国南北经济发展现状并测度其地区差距;第四部分利用空间Markov链对上述五个指标的长期发展趋势进行预测;第五部分基于研究结果,就缩小南北差距和促进区域协调发展提出相关政策建议。

二、研究方法与数据来源

(一)经济差距测度与分解方法

本文采用Dagum(1997)[27]提出的基尼系数及其分解方法对中国南北地区经济差距进行测度与分解。Dagum将基尼系数(G)按照子群分解的方式分解成三部分,分别是地区内差距(Gw)、地区间差距(Gnb)和超变密度(Gt),且满足G=Gw+Gnb+Gt。其中,地区内差距体现了同一地区内部不同省份之间发展不平衡;地区间差距将不同地区各自视为一个整体,反映了不同地区之间发展不平衡;超变密度则表示由于地区之间重叠引起的地区发展不平衡。产生这种地区间交叉重叠现象的原因是:某一地区指标水平较高仅能反映该地区整体水平较高,而不能反映该地区内各个省份的指标均处于较高水平。例如,北方地区内部分省份经济发展水平高于南方地区内经济发展水平较低的省份,这就产生了上述交叉重叠的现象。如果忽略该现象,仅研究各地区间差距,则无法完整识别出地区间差距对整体差距的贡献。这种方法通过对子样本的分布情况进行充分考虑,解决了样本数据之间存在的交叉重叠和地区差异来源的问题,弥补了传统基尼系数和泰尔指数的局限性(2)受篇幅限制,文中无法列出计算公式,若有需要可以联系作者索取。。

(二)Kernel密度估计

Kernel密度估计法是研究空间非均衡分布的一种非参数检验方法,通过光滑且连续的密度曲线刻画南北地区经济发展水平的分布动态演进,反映其空间分布特征和空间极化演进趋势。核函数有多种形式,例如高斯核函数、三角核函数、四角核函数、Epanechnikov核函数等,本文采用高斯核函数对南北地区经济发展水平的分布动态和演变趋势进行估计。在估计时,带宽h会对核密度非参数估计的结果产生较大影响,若选取较大带宽,核密度估计方差较小,估计精度较低,密度曲线也就越光滑;反之,若选取较小带宽,密度曲线棱角更加分明,估计精度较高。因此,在实际研究中为了保障估计精度,在密度曲线较为光滑美观的前提下,尽可能选取较小带宽。由于本文所选指标数据存在数量级差异较大情况,所以本文先对指标数据进行取对数处理后再进行核密度估计(3)。

(三)空间Markov链

空间Markov链是在传统Markov链基础上结合“空间滞后”这一概念,用于分析相邻地区对本地区“转移”的影响,具体通过空间权重矩阵实现,各地区水平值向量乘以空间权重矩阵得到该地区邻域地区水平。空间Markov 转移概率矩阵基于传统N×N马尔科夫转移概率矩阵,以N个空间滞后类型为地区转移条件,得到N×N×N条件转移概率矩阵。为了检验空间因素对指标水平的影响是否显著,本文采用卡方分布进行检验,检验统计量Q渐进服从卡方分布,其自由度为N×(N-1)2减去转移矩阵中转移概率为0的元素个数(4)受篇幅限制,文中无法列出计算公示,若有需要可以联系作者索取。。

(四)数据来源

本文选取1978—2019年中国31个省份面板数据,测度指标从人均角度、收入角度与支出角度出发,具体包括人均GDP、居民人均可支配收入、居民消费水平、固定资产投资额、进出口总额五项指标。数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《新中国六十年统计资料汇编》《中国人口统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》。关于南北地区的划分,本文以秦岭—淮河线为界进行划分,北方地区包括北京、天津、河北、山东、河南、山西、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆15个省份,南方地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏16个省份,不包含中国港澳台地区。

三、中国南北经济差距测度与比较分析

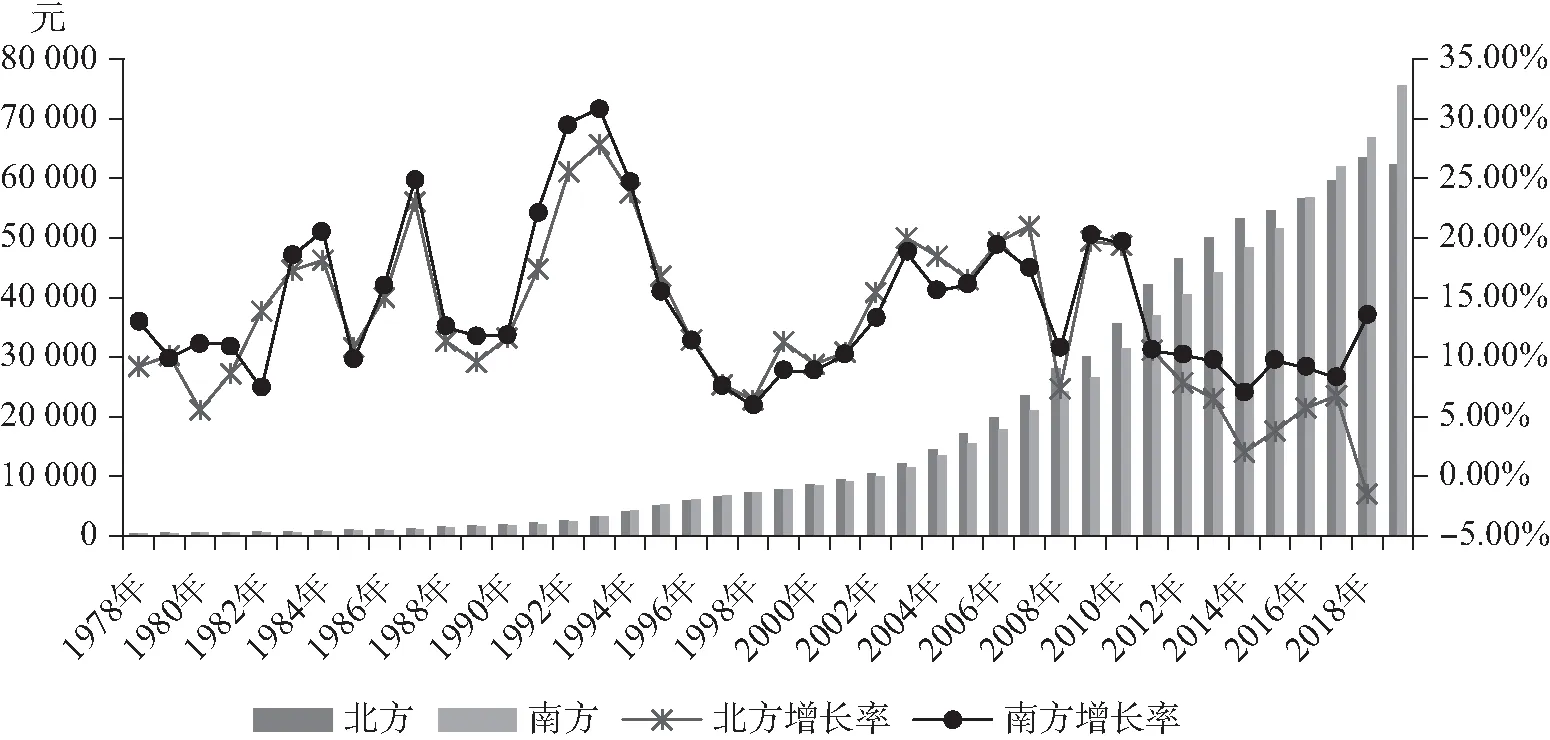

(一)北方地区人均GDP增速连续七年低于南方,南北地区经济差距逐渐扩大

北方地区近四年的人均GDP数值被南方地区反超,如图1(5)受篇幅限制,文中仅列出南北地区人均GDP演变趋势图、经济差距及其来源分解图、北方和南方人均GDP核密度估计图(图1~图4),南北地区居民人均可支配收入、居民消费水平、固定资产投资额、进出口额相关图不再列示,如有需要可以联系作者索取。所示。2016年南方省份平均人均GDP为56 834.19元,比北方高150.52元;2019年南方省份平均人均GDP为75 672.50元,比北方高13 304.03元,人均GDP差距比2016年扩大13 153.51元;2016—2019年南方地区人均GDP增长速度快于北方地区。从南北地区人均GDP地区差距的空间来源及其演变趋势来看,南北地区间差距呈现“下降—上升—下降—上升”的演变过程,2016—2019年南北地区间差距呈现出显著上升趋势,说明北方经济被南方反超后,南北之间经济发展差距逐渐扩大。可能的原因是中国早期在北方地区大力发展重工业,在南方地区设立经济特区,二者均呈现快速发展状态且发展差距相对较小,随着经济进入新常态后,中国经济增长从高速发展转为高质量发展,推进去产能、调结构,促进产业转型升级,以重工业为主的北方地区产业转型任务十分繁重,面临一定阻力,在短期内无法全面完成,与南方地区之间差距逐渐显现。

图1 中国南北地区人均GDP

从人均GDP演变趋势来看,南北地区人均GDP水平均呈现出显著上升趋势,考察期内其演变过程可分为1978—1992年、1993—2001年、2002—2019年三个阶段。第一阶段中国经济正由计划经济转向市场经济,人均GDP水平较低,南北经济差距并不明显;第二阶段随着邓小平南方谈话与中共十四大的召开,标志着我国进入社会主义市场经济体制改革新阶段,人均GDP整体呈现小幅增长趋势;第三阶段中国加入世贸组织后,人均GDP水平快速提高,南北经济发展由“北强南弱”逐渐向“南快北慢”发展。具体来看,2002—2009年南北经济增速并无显著差异,自2010年以来,南方地区人均GDP增长率始终高于北方,南方经济呈现追赶态势,先逐渐缩小与北方地区的人均GDP差距,随后与北方差距不断扩大。

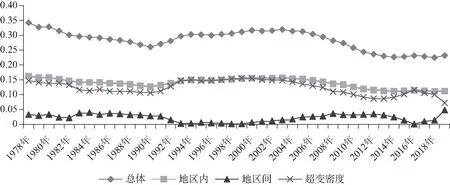

从南北地区人均GDP基尼系数及其来源分解来看,南北地区人均GDP经济差距主要来源于地区内差距,其次是超变密度,最后是地区间差距。地区内差距与总体人均GDP差距波动走势基本一致,基尼系数呈现“下降—上升—下降—平稳”演变趋势,但总体差距波动幅度略大。地区内差距对总体人均GDP差距平均贡献率最高,数值为48.80%,超变密度先下降后上升再下降,2016年后下降速度加快,平均贡献率为43.48%,地区间差距走势与超变密度相反,对总体人均GDP差距平均贡献率最低,仅为7.72%,这说明地区内部发展不平衡与地区间交叉重叠现象是造成南北地区人均GDP发展非均衡的重要原因。造成该现象的原因是南方与北方地区内部省份之间人均GDP发展存在一定差异,并且南北方地区之间存在较为明显的交叉重叠现象。例如:1978年北方地区人均GDP最高和最低省份分别是北京和河南,数值分别为1 257.00元和232.00元,南方地区人均GDP最高和最低省份分别是上海和贵州,数值分别为2 485.00元和175.00元;2019年北方地区人均GDP最高和最低省份分别是北京和甘肃,数值分别为164 220.00元和32 995.00元,南方地区人均GDP最高和最低省份分别是上海和广西,数值分别为157 279.00 元和42 964.00元;南北地区内部省份人均GDP最高与最低省份差距较大,北方人均GDP最高省份与南方人均GDP最低省份也存在明显差距。从南北地区人均GDP核密度估计结果来看,南方与北方地区分布均向右侧移动,波峰高度呈现升高趋势,带宽逐渐变窄,且均为单峰分布,这说明南北地区人均GDP水平逐渐提升,空间差距逐渐缩小,无极化现象出现。综上所述,要持续推进南北区域协调发展,就要加快南北地区内部均衡发展速度,努力缩小各省份之间发展差距。

图2 中国南北地区人均GDP经济差距及其来源分解

图3 北方人均GDP核密度估计图4 南方人均GDP核密度估计

(二)近年来南北地区居民人均可支配收入差距持续扩大,南北地区居民消费水平存在不平衡现象

1.南北地区居民人均可支配收入差距。

2013年以来,随着南方经济反超北方,南方和北方地区间居民人均可支配收入的基尼系数也逐渐升高,南北地区居民人均可支配收入差距逐年扩大。2013年北方省份平均居民人均可支配收入为17 908.79元,南方地区为18 631.93元,南方比北方高723.14元;2019年北方省份平均居民人均可支配收入为29 352.16 元,南方地区为31 853.72元,南方比北方高2 501.56 元,南北地区居民人均可支配收入差距与2013年相比收入差距扩大了3.46倍。

从南北地区居民人均可支配收入演变趋势以及其核密度估计结果来看,居民人均可支配收入水平迅速提升,南方与北方地区居民人均可支配收入曲线分布呈现出右移趋势,整体上波峰升高带宽减小,均为单峰分布,没有出现极化现象。从居民收入水平发展过程来看,1978—1992年各地区居民人均可支配收入还处于较低水平,南北地区间居民人均可支配收入差距数值较小,1992年以后各地区居民人均可支配收入呈现快速增长趋势,南北地区间居民人均可支配收入差距数值逐渐拉大。

从南北地区居民人均可支配收入基尼系数及其来源分解来看,地区内基尼系数走势与总体基尼系数相似,呈现出两段波动演变趋势,1978—1992年为第一阶段波动,1992—1994年地区内基尼系数出现明显上升,达到峰值0.068 3,随后1995年基尼系数下降,此后为第二阶段波动。地区间基尼系数在1978—1993年波动下降,1993—1995年先快速上升后迅速下降,1995—2019年呈现波动上升态势;超变密度与地区间基尼系数演变态势基本相反,1978—1993年超变密度快速上升,1993—1995年先降后升,随后呈现下降态势,变化幅度大于地区间基尼系数。从差距来源大小来看,地区内差距贡献相对最大,考察期内均值为0.056 4,显著高于超变密度贡献的0.035 0和地区间差距贡献的0.028 2;从差距贡献率大小来看,地区内差距贡献率均值为47.27%,显著高于超变密度贡献率的均值30.06%和地区间差距贡献率的均值22.66%。这说明地区内差距是影响总体地区差距的主要因素,超变密度和地区间差距则分别位于第二、三位。以北方地区为例,1978年居民人均可支配收入最高为黑龙江的455.30元,最低为河北的277.58元,2019年居民人均可支配收入最高为北京的73 848.50元,最低为黑龙江的30 944.60元,考察期内北方地区省份收入增长速度差距较大,地区内基尼系数较高,成为南北地区居民人均可支配收入差距的主要来源。因此,要缩小南北地区居民收入不均衡问题,关键在于缩小区域内部之间的收入差异。

2.南北地区居民消费水平差距。

1991年南方地区居民消费水平首次超过北方,此后南方居民消费水平始终高于北方,消费水平差距数值随着时间的推移不断扩大。从中国居民消费水平发展过程来看,考察期内发展阶段的划分与人均GDP基本一致,1978—1992年居民消费水平整体较低,1993—2001年随着人均GDP水平和居民人均可支配收入水平的提高,居民消费水平也呈现出快速增长趋势,2002—2019年居民消费水平与居民人均可支配收入的走势较为相似,增速较快,消费水平不断升高。具体来看,1991年南方省份平均居民消费水平为889.49元,北方比南方低16.82元,2019年南方省份平均居民消费水平为30 828.60元,北方比南方低1 587.82元,消费差距比1991年扩大1 571.00元。

从中国南北地区居民消费水平地区差距的空间来源及其演变趋势来看,整体而言,总体基尼系数呈现先上升后下降的走势,1978—1992年总体基尼系数缓慢波动上升,1993—2004年迅速攀升,2005年出现小幅下跌情况,2006—2012年呈现缓慢下降趋势,此后总体基尼系数稳中有升。地区内基尼系数与总体基尼系数演变态势差异不大,但变化幅度明显小于总体基尼系数,整体走势较为平稳。地区间基尼系数走势较为复杂,1978—1991年迅速下降,1992—2001年和2002—2013年地区间差距均呈现先升后降的变化趋势,2014—2019年南北地区间差距呈现小幅扩大态势。1978—2019年地区内、地区间和超变密度基尼系数的均值分别为0.108 9、0.018 1、0.093 3,地区内、地区间和超变密度基尼系数的平均贡献率分别为49.36%、8.65%、41.99%,因此从差距来源大小及其贡献率来看,总体居民消费水平差距主要是地区内差距。从南北地区居民消费水平核密度估计结果来看,南方与北方地区分布右移,波峰高度逐渐上升,带宽逐渐缩小,单峰分布,说明南北地区居民消费水平不断提高,空间消费水平差距逐渐缩小,无极化现象出现。

(三)北方与南方固定资产投资额差距近五年内迅速扩大,南北地区进出口发展水平差异明显

1.南北地区固定资产投资额差距。

南方地区固定资产投资水平连续五年显著高于北方地区,南北地区间固定资产投资额基尼系数快速上升,南北投资差距持续扩大。1978—1999年南北地区固定资产投资水平较低,但南北地区间投资差距呈现先下降后上升再下降的演变趋势,其中1991—1995年地区间基尼系数增速较快,由0.023 6升至0.105 6,扩大3.47倍;总体基尼系数呈现波动上升后小幅下降的变化趋势,在1996年达到考察期内最大值0.457 2;总体地区内基尼系数在波动中小幅上升,与南方地区内基尼系数走势基本一致,北方地区内基尼系数变化不大。2000—2009年南北地区固定资产投资水平不断提高,各地区增速基本保持在同一水平,地区间基尼系数呈现出下降趋势,总体基尼系数小幅波动下降,总体地区内基尼系数变化较为平稳,北方地区内基尼系数上升,南方下降。2010—2019年南方地区固定资产投资增长率显著高于北方地区,北方与南方地区固定资产投资额年均增长率分别为8.01%、13.74%,南方地区固定资产投资额发展速度较快。地区间基尼系数呈现快速升高态势,由2010年的0.007 2增至2019年的0.119 9,南北地区间固定资产投资分化加速,差距急剧扩大。从绝对数来看,2010年南方省份平均固定资产投资额为8 875.63亿元,高出北方364.84亿元,2019年南方省份平均固定资产投资额为28 274.72亿元,高出北方11 016.19亿元。从南北地区固定资产投资额核密度估计结果来看,南北地区分布整体上呈现右移趋势,但北方地区分布在考察后期出现轻微左移趋势,与南北地区固定资产投资额差距扩大事实相符合,二者波峰高度呈现波动上升态势,带宽整体呈现收紧趋势,均为单峰分布无极化现象。为缩小南北地区投资差距,北方地区应深化要素市场改革,完善市场经济体制,构建区域协调合作体系,明晰产权,明确分工,消除资源配置扭曲,促进各类要素合理流动与高效集聚,提高资源配置效率,进一步加强区域协作,全面提升地区内部经济社会发展。

从南北地区固定资产投资额基尼系数大小及其贡献率来看,考察期内地区内基尼系数均值为0.189 9,平均贡献率为48.93%;地区间基尼系数均值为0.044 6,平均贡献率为11.10%;超变密度基尼系数均值为0.153 7,平均贡献率为39.97%,由此可知总体地区差距主要来源于地区内差距,其次是超变密度,最后为地区间差距。1978年北方与南方地区固定资产投资额最高省份分别为山东(41.87亿元)和湖北(33.58亿元),最低省份分别为宁夏(0.99亿元)和重庆(0.85亿元);2019年北方与南方地区固定资产投资额最高省份分别为山东(52 753.80亿元)和江苏(59 073.80亿元),最低省份分别为宁夏(2 735.70亿元)和西藏(2 121.49亿元)。考察期内地区内省份之间固定资产投资额数值差距明显增大,北方地区最高省份与南方地区最低省份之间固定资产投资额数值也存在显著差距,显著的地区内部差异与地区间重叠现象是造成南北地区固定资产投资额总体差距的重要原因。随着时间的推移,北方沿海地区的固定资产投资相对减少,对南方地区如湖南、湖北、四川等地固定资产投资力度逐渐加大,从而呈现出南北地区固定资产投资额逐渐扩大趋势。

2.南北地区进出口额差距。

考察期内北方与南方地区进出口额差异十分显著,南方地区进出口额明显高于北方地区。1978年北方省份平均进出口额仅为4.92亿元,南方进出口额是北方的1.71倍;2019年北方省份平均进出口额为5 667.54亿元,南方为14 413.41亿元,南方是北方的2.54倍;1978—2019年北方地区进出口额年均增长率为18.76%,南方年均增长率为20.62%。这说明考察期内南方地区进出口额发展水平与速度均高于北方。究其原因,可能是因为各省份进出口额与其地理位置关系密切,2019年进出口额最高的省份是广东,进出口额高达71 487.7亿元,处于绝对优势地位,其次是江苏、上海、浙江、北京和山东,均分布于沿海地区,且多位于南方地区。

从南北地区进出口额核密度估计结果来看,北方地区分布整体向右移动,在考察后期出现轻微左移现象,说明北方地区进出口额发展速度相对较慢,波峰高度整体呈现升高趋势,带宽缩小,空间差异呈现减小态势,无极化现象;南方地区分布不断右移,波峰高度与带宽在考察前中期呈现出缓慢上升收紧态势,在考察后期上升收紧速度加快。从南北地区进出口额基尼系数及其演变趋势来看,地区间基尼系数与超变密度走势正好相反,呈现镜像对称,就地区间基尼系数而言,1978—1987年南北地区间基尼系数呈现先下降后上升再下降的变化趋势,振荡幅度较大;1988—1994年快速升高,由0.005 9上升到0.191 4,年均增长率78.48%,南北间进出口额差距迅速扩大;1995—2019年南北地区间基尼系数在波动中呈现小幅上升趋势,2019年达到0.214 5,南方地区逐渐加大与北方地区之间进出口额差距。地区内基尼系数在1978—1982年逐渐下降,1983年显著升高,达到最大值0.396 0,1984—2019年呈现缓慢下降态势,2019年降至0.321 1。从基尼系数来源大小和贡献率来看,地区内基尼系数贡献最高,研究期间平均值为0.359 5,明显高于超变密度贡献的0.203 1以及地区间基尼系数的0.168 7;从基尼系数贡献率大小来看,地区内基尼系数平均贡献率为49.16%,显著高于超变密度平均贡献率27.73%和地区间基尼系数平均贡献率23.11%。这说明总体地区差距主要来源于地区内差距,其次是超变密度和地区间差距。

四、中国南北经济趋势预测

(一)中国地区间经济发展水平分布的时空动态演进

由于地区间经济发展水平受到一定程度上的地理影响,为了对中国南北经济发展的长期演变趋势作出预测,本文引入经济距离权重矩阵(6)经济距离权重矩阵使用1978—2019年中国对应地区省份人均GDP数据计算所得。,以滞后一年为条件,采用空间Markov链方法,探究邻域发展水平对本地区发展水平的转移特征有何影响。本文依据测度指标类型划分,将对应地区省域类型划分为低水平、中低水平、中高水平、高水平,定义测度指标在相邻类型发生变化的现象称为向上转移或向下转移,在跨相邻类型发生变化的现象称为正向跳跃转移或负向跳跃转移,对全国、北方和南方地区发展水平转移特征展开研究(7)受篇幅限制,文中无法列出全表,感兴趣的读者可以联系作者索取。。

第一,全国均存在“高水平垄断”现象,在不同邻域经济发展环境下,高水平地区省份维持自身状态的概率值介于0.666 7~1.000 0之间,表明高水平地区省份保持自身类型不变的概率至少为66.67%,向下转移的概率最大为33.33%。例如:在固定资产投资额空间马尔科夫转移概率矩阵中,当固定资产投资额邻域环境由低到高,全国低水平省份维持自身状态的概率分别为64.58%、86.49%、85.39%、50.00%,均大于向上转移概率33.33%、9.91%、10.11%、34.38%及正向跳跃概率2.08%、3.60%、3.37%、15.63%,说明在任何邻域环境下,低水平省份存在较高概率不发生转移,存在“低水平陷阱”现象。同理,由进出口额空间马尔科夫转移概率矩阵可知,全国在邻域进出口额环境为低、中低和中高水平时,均存在“低水平陷阱”现象。

第二,全国经济发展水平的转移,在地理空间效应的影响下,呈现出一定的空间依赖性。全国地区的人均GDP、人均可支配收入、居民消费水平、固定资产投资额和进出口额空间马尔科夫转移概率矩阵各不相同,说明在不同水平邻域经济发展环境的影响下,省域经济发展水平发生转移的概率并不相同。例如:在居民人均可支配收入空间马尔科夫转移概率矩阵中,当邻域居民人均可支配收入环境为低水平时,全国中低、中高省份向下转移概率为零,高水平省份存在5.26%概率向下转移,低、中低、中高水平省份分别存在37.80%、67.20%、54.39%概率向上转移。当邻域居民人均可支配收入环境为中低水平时,全国中低、中高和高水平省份向下转移概率分别均为零,低、中低和中高水平省份向上转移概率分别为45.35%、82.30%、45.95%。当邻域居民人均可支配收入环境为中高水平时,全国中低和高水平省份向下转移概率为零,中高水平省份向下转移概率为0.91%,低、中低和中高水平省份向上转移概率分别为40.00%、71.79%、65.45%。当邻域居民人均可支配收入环境为高水平时,全国中低、中高和高水平省份向下转移概率均为零,低、中低、中高水平省份分别存在30.00%、25.00%、86.00%概率向上转移。

第三,全国地区内邻域经济发展环境对省域经济发展水平转移的影响作用存在一定差异,且该差异对省域经济发展水平转移概率的影响呈现同步变化趋势。例如:在人均GDP空间马尔科夫转移概率矩阵中,当邻域人均GDP环境为低水平时,全国低水平省份向上转移概率为56.09%,中低水平省份向上转移概率为31.71%,中高水平省份向上转移概率为46.15%;当邻域人均GDP环境为高水平时,全国低水平省份向上转移概率为100.00%,中低水平省份向上转移概率为89.47%,中高水平省份向上转移概率为64.71%。这说明邻域人均GDP环境为高水平的省份,其人均GDP水平向上转移的概率明显大于邻域人均GDP环境为低水平的转移概率。当邻域人均GDP环境为中低水平时,全国低水平省份向上转移概率为51.16%,中低水平省份向上转移概率为61.35%,中高水平省份向上转移概率为20.00%;当邻域人均GDP环境为中高水平时,全国低水平省份向上转移概率为76.92%,中低水平省份向上转移概率为68.57%,中高水平省份向上转移概率为40.91%。这说明邻域人均GDP环境为中低水平的省份,其人均GDP水平向上转移概率明显小于邻域人均GDP环境为中高水平的转移概率。以上结果一方面说明水平较高的邻域人均GDP环境能够提高周边省域向上转移的概率,对周边省域人均GDP的发展具有一定的推动作用,而水平较低的邻域人均GDP环境对周边省域人均GDP的发展起到一定的消极作用;另一方面说明随着相邻地区人均GDP水平不断提高,相邻地区对周边地区人均GDP发展水平的促进作用越显著,对周边地区的辐射带动效应呈现出增强态势。

(二)中国南北地区经济发展水平分布的时空动态演进

第一,南方与北方地区高水平经济发展类型省份存在“高水平垄断”现象,南北地区低、中低和中高水平经济发展类型省份存在较大概率发生转移。转移概率矩阵对角线上的数值表示南北地区省域经济发展水平保持在原有状态的概率,非对角线上的数值则相反。由南北地区的人均GDP、人均可支配收入、居民消费水平、固定资产投资额和进出口额空间马尔科夫转移概率矩阵可知,南方与北方地区在人均GDP、居民人均可支配收入、居民消费水平、固定资产投资额与进出口额五个方面的空间Markov转移概率矩阵中,对角线上数值并非全都大于非对角线上数值。例如:在南北地区人均GDP空间马尔科夫转移概率矩阵中北方地区高水平省份在邻域人均GDP环境为低、中低、高水平情况下维持自身状态的概率均为100.00%,在邻域人均GDP环境为中高水平情况下存在96.77%的概率保持自身高水平不发生变动;南方地区高水平省份在邻域人均GDP环境由低水平到高水平情况下保持自身水平的概率均为100.00%。这说明南方和北方地区高水平省份在人均GDP发展方面存在“高水平陷阱”现象。当邻域人均GDP环境为低水平时,北方地区低水平省份向上转移概率为66.67%,正向跳跃概率为13.33%,仅20.00%概率维持低水平不变,中低水平省份向上转移概率为65.28%,正向跳跃概率为2.78%,存在31.94%概率保持中低水平不发生转移;南方地区低水平省份向上转移概率为44.78%,正向跳跃概率为34.33%,仅有20.90%的概率维持原状,中低水平省份向上转移概率为61.90%,正向跳跃概率为1.19%,存在36.90%概率维持中低水平状态。邻域人均GDP环境为中低和中高水平时,南北地区省域转移情况与邻域环境低水平时情况相似。当邻域人均GDP环境为高水平时,南北地区低水平省份均100.00%向上转移;北方地区中低水平省份存在17.39%概率维持原状,82.61%概率向上转移,中高水平省份存在35.29%概率维持原状,64.71%概率向上转移;南方地区中低水平省份均发生转移,维持原状概率为零,向上转移概率为96.34%,正向跳跃转移概率为3.36%,中高水平省份仅有7.32%概率维持原有水平,存在92.68%概率向上转移。以上结果表明南方和北方地区低、中低和中高水平省份人均GDP发展类型的稳定性相对较弱,存在较大概率发生转移,同时南北地区内高水平省份存在垄断现象。中国实施区域发展总体战略,采取了一系列政策措施,有效促进了区域协调发展和地区经济合理布局。南北地区内人均GDP高水平省份多集中于东部沿海地区,由于地理位置优越加之早期政策倾斜使得这些省份基础设施建设与产业结构发展较为完善,经济发展水平达到较高水准,后期国家积极支持和推动东部地区率先发展,大力促进产业结构转型升级,改善外贸环境,积极参与国际合作与竞争,使得南北地区内人均GDP高水平省份始终保持发展活力,形成“高水平垄断”现象,未来随着经济发展方式的转变,高耗能、高污染的企业逐渐被高新技术产业和新兴服务业取代,南北地区内人均GDP高水平省份能够带动邻域地区经济发展,继续发挥推动效用。南北地区内人均GDP低、中低和中高水平省份通过国家对重点地区发展的规划引导和政策支持以及对困难地区的扶持与对口支援,不断提高自身发展水平,逐步缩小与高水平省份之间的发展差距。“十四五”规划中明确指出要优化国土空间布局,各地要根据发展情况,充分发挥比较优势,逐步形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。

第二,南方与北方地区省域经济发展类型向上转移概率明显大于向下转移概率,北方地区省份在居民人均可支配收入、居民消费水平与固定资产投资额方面向上转移概率高于南方,南方地区在人均GDP与进出口额方面向下转移概率小于北方。例如:在南北地区人均GDP空间马尔科夫转移概率矩阵中,仅当邻域人均GDP环境为中高水平时,北方地区高水平省份存在3.23%的概率向下转移,其余各邻域人均GDP环境下南方与北方地区内省份向下转移概率均为0;南北地区省域人均GDP类型向上转移概率数值介于0.076 9~1.000之间。这说明南北地区省域人均GDP类型向下转移概率最大为3.23%,向上转移概率最小为7.69%,即南北地区省域在人均GDP方面存在较大概率发生向上转移。在南北地区人均可支配收入空间马尔科夫转移概率矩阵中,仅当邻域居民人均可支配收入环境为高水平时,南方地区高水平省份存在1.11%的概率向下转移,其余各邻域居民人均可支配收入环境下南方与北方地区内省份向下转移概率均为零;在高水平邻域环境下,北方地区低水平省份向上转移概率为19.05%,正向转移至中高、高水平省份的概率分别为61.90%、9.52%,中高水平省份向上转移概率为88.89%;南方地区低水平省份存在77.78%概率保持原有水平,正向跳跃至中高、高水平省份的概率均为11.11%。这说明整体来看,南北地区省域在居民人均可支配收入方面向上转移的可能性相对更高。由南北地区的人均GDP、人均可支配收入、居民消费水平、固定资产投资额和进出口额空间马尔科夫转移概率矩阵可知,北方地区在居民人均可支配收入、居民消费水平与固定资产投资额空间Markov转移概率矩阵中省域向上转移概率均值分别为45.61%、33.52%、25.49%,高于南方地区省域向上转移概率均值35.80%、30.72%、23.30%;在人均GDP与进出口额空间Markov转移概率矩阵中北方地区省域向下转移概率均值分别为0.29%、1.37%,高于南方地区省域向下转移概率均值0.00%、0.41%。这说明北方地区内省份居民人均可支配收入、居民消费水平和固定资产投资额的提高速度相对较快,而南方地区内省份在人均GDP与进出口方面的发展速度较为迅速。

第三,南方与北方地区的邻域经济发展水平对省域经济发展存在差异化影响。如在人均GDP方面,从低水平到高水平类型省域相邻,北方地区内中高水平省份向高水平省份转移概率由34.88%上升至64.71%,南方地区省份由中高水平向高水平转移的概率由30.00%上升至92.68%。这说明随着邻域人均GDP环境水平的提升,南方地区中高水平省份向上转移概率升高幅度大于北方地区。当邻域人均GDP环境为低水平时,北方和南方地区初始状态为低水平的省份向上转移的概率分别为66.67%、44.78%,正向跳跃至中高水平的概率分别为13.33%、34.33%;当邻域人均GDP环境为高水平时,北方和南方地区初始状态为低水平的省份向上转移概率均为100%,正向跳跃至中高水平的概率均为零。这表明高水平邻域省份能够有效地促进南北地区低水平省份向中低水平转移,但难以实现跨相邻类型转移。造成该现象的原因可能是当相邻省份人均GDP发展水平差距较小时,省域间经济发展的促进作用效果较好,协同发展带动效应明显,但当相邻省份人均GDP发展水平差距较大时,人均GDP水平较低的省份可能由于要素扩散效应不明显、产业结构不合理等原因,高水平省份对其辐射效果较为有限,实现跨越式发展难度较高。例如:在南北地区居民消费水平空间马尔科夫转移概率矩阵中,当邻域居民消费水平环境为低水平时,北方地区低、中低和中高水平省份向上转移概率分别为70.21%、73.21%、38.46%,南方分别为55.93%、70.59%、36.36%,北方高水平省份维持现状概率为100.00%,南方高水平省份存在88.89%概率保持不变,11.11%概率向下转移;当邻域居民消费水平环境为中低水平时,北方地区低、中低和中高水平省份向上转移概率分别为47.62%、80.00%、39.47%,南方分别为35.86%、51.43%、27.03%,南北地区高水平省份保持原有状态概率均为100.00%;当邻域居民消费水平环境为中高水平时,北方地区低、中低和中高水平省份向上转移概率分别为66.04%、65.63%、75.51%,南方分别为80.00%、82.05%、19.64%,南北地区高水平省份存在100.00%概率保持原有状态;当邻域居民消费水平环境为高水平时,北方地区低水平省份存在100.00%概率正向跳跃至中高水平,中低和中高水平省份向上转移概率分别为61.90%、52.00%,南方地区低水平省份存在83.33%概率维持现状,16.67%概率正向跳跃至高水平,中低和中高水平省份向上转移概率分别为40.00%、95.00%,南北地区高水平省份不发生转移概率均为100.00%。因此,除邻域环境为中高水平、北方初始状态为低、中低水平省份与邻域环境为高水平、北方初始状态为中高水平省份向上转移概率小于南方外,其他邻域环境条件下,北方省域向上转移概率均大于南方地区,这表明在邻域环境较低的情况下,北方地区省域向上转移概率相对较大,省域自身发展能力较强,居民消费水平提升速度相对较快,而在邻域环境较高的情况下,南方地区省域居民消费水平更容易受到较高邻域环境的带动,较高邻域环境对南方地区省域居民消费水平的推动作用比北方地区更为有效。国家着力推进条件较好的地区开发开放,以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展,培育形成新的增长极,以此让人民群众可以享有更高生活品质。目前长三角、珠三角、京津冀、成渝和长江中游城市群经济规模较高,其次是海峡西岸、山东半岛、中原、辽中南等,其中长三角和珠三角趋于成熟,京津冀等11城市群正处于快速发展阶段,黔中和呼包鄂榆等6个城市群还在雏形发育阶段。这说明南方地区城市群起步早,发展程度高,正在逐步发挥带动示范作用,北方地区城市群发展还需时间才能充分发挥溢出效应。

(三)显著性检验

为了检验空间因素对测度指标的显著性,本文利用卡方检验进行验证,原假设为空间因素不影响地区测度指标的转移,检验结果如表1所示。由表1可知,全国与南北地区的人均GDP、人均可支配收入、居民消费水平、固定资产投资额和进出口额五项测度指标的Q统计值均大于临界值,这说明邻域省份对本地区省份所测度指标的转移具有显著影响。

表1 空间马尔科夫链显著性检验结果

五、结论与建议

本文基于1978—2019年中国31个省份的面板数据,采用Dagum基尼系数、Kernel密度估计和空间Markov链,从人均GDP、居民人均可支配收入、居民消费水平、固定资产投资额与进出口额五个维度对中国南北地区的地区差距与趋势预测展开实证分析,研究结果如下:

第一,中国南北地区人均GDP在考察期内呈现出三个阶段演变过程,第一阶段南北地区人均GDP均处于较低水平,第二阶段呈现小幅增长趋势,南北间差距并不显著,第三阶段南北地区人均GDP呈现快速增长趋势,南方增速高于北方,呈现追赶态势,2016年南方人均GDP反超北方,南北间差距呈现出先缩小后扩大的变化趋势。第二,中国南北地区居民人均可支配收入与居民消费水平不断提高,整体来看南方地区居民人均可支配收入水平高于北方,北方居民消费水平在1991年被南方反超,此后南北居民消费水平数值差距不断扩大。南北地区居民人均可支配收入差距在1978—1992年呈现上升趋势,1993—2003年呈现下降态势,2004—2019年存在小幅升高;南北地区居民消费水平差距变化较大,呈现波动走势,2013—2019年南北地区居民消费水平差距逐渐扩大。第三,1978—1999年南北地区固定资产投资水平相对较低,地区间基尼系数呈现出“下降—上升—下降”的变化趋势;2000—2009年南北地区固定资产投资水平持续提升,地区间基尼系数呈现下降趋势;2010—2019年南北地区间固定资产投资额基尼系数快速上升,地区间固定资产投资额差距不断加大,其中南方固定资产投资额在2015—2019年明显高于北方,南北分化现象显著。南方地区进出口额在考察期内显著高于北方地区,数值上约为北方的两倍,南北地区间进出口额基尼系数在1978—1994年处于振荡态势,此后存在小幅波动。第四,从全国地区经济发展的空间动态演进来看,受到地理空间效应影响,全国经济发展水平的转移具有一定空间依赖性,且存在“高水平垄断”现象,不同邻域环境下高水平省份保持自身状态不变的概率处于较高水平。同时,邻域省份的经济发展水平对省域经济发展水平转移的影响作用表现出一定差异化,环境水平较高的邻域可以较好地带动周边省份的发展。第五,从南北地区经济发展的空间动态演进来看,南方与北方地区的高水平省份存在垄断现象,南北地区内其他水平省份有较大概率发生向上转移,且不同经济发展水平的邻域对南北地区省域经济发展影响不同。南方地区在人均GDP、进出口额向上转移概率高于北方,北方在居民人均可支配收入、居民消费水平与固定资产投资额向上转移概率较高。

根据上述结论,为了促进南北地区互动合作,构建协调发展新格局,本文提出以下几点建议:

第一,促进南北地区低水平省份经济发展,发挥高水平省份优势,逐步缩小地区内经济发展差距。中国人均GDP、居民人均可支配收入、居民消费水平、固定资产投资额及进出口额的地区差距主要来源均为地区内差距,造成该现象的原因可能是地区内部中心城市对周边城市存在“虹吸效应”,因此缩小南方与北方地区内发展差距是解决南北地区发展非均衡的关键;并且地区内较低水平省份实现正向跳跃转移存在一定难度,表明地区内部的协调机制还有待完善,较高水平省份的辐射带动作用尚未完全发挥。因此,要完善低水平省份的基础建设,推动产业体系发展,构建配套产业链,更好地满足高水平省份的需求,积极承接高水平省份的功能转移。同时,要打破行政区域壁垒,依据当地自身发展状况因地制宜,低水平省份优化投资环境,注重科技发展,强化创新驱动,优化资源配置与地区产业结构,发挥产业聚集效应;高水平省份增强自身核心优势,保持经济良好运行态势,加强与低水平省份的人才、资金、技术等多方面的交流与合作,发挥区域发展溢出效应,提升辐射作用效果,推动周边省份跨区域一体化建设,从而缩小地区内部经济发展差距。

第二,积极推动区域协调发展,促进南北地区深度合作。一方面,深化经济改革,持续推进供给侧结构性改革,抓住“供给侧”与“结构性”两个方面,整合地方资源,促进产业高质量发展,推进市场高质量一体化发展。另一方面,建立健全区域经济协调发展的组织机制、市场机制和合作机制,统筹南北地区规划,推动地区间互利合作发展,加快构建南北地区协同开放体系,充分发挥南方与北方地区比较优势,积极鼓励南北地区深度协作,加强南北地区间资源利用、产业融合等方面的交流合作,提高南北地区共建共享层次与水平,逐步实现南北地区共同发展,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局,加快“双循环”新发展格局的形成与发展。

第三,培育经济增长新动能,促进内生增长。北方地区应该整合资源,积极调整经济结构促进产业升级,认真学习借鉴南方先进经验,推进东北地区老工业基地全面振兴,大力培育发展战略性新兴产业;加快转变政府职能,简政放权,持续深化“放管服”改革,提升政府治理效能;深化国有企业改革,实现国有经济高质量发展,完善产权制度,优化营商环境,着力打造良好政务环境、政策环境与法治环境,推动民营经济健康繁荣发展;构建区域创新体系,切实增强自主创新能力,加强顶层设计,培养造就具有国际水平的创新人才与高水平创新团队,重视学科交叉。同时,北方地区要全面提升对内对外开放水平,营造与国内外市场接轨的制度环境,加快形成全方位、多层次、宽领域的双向开放格局,加大内陆开放力度,深化国内外区域合作,推动形成新时代全面开放新格局。

第四,加快构建并完善区域发展风险预警机制,警惕北方地区经济增长放缓问题向南方蔓延的危险。首先,应该保证南北地区经济数据真实性,改革统计数据收集整理方式,以便为决策提供准确参考。其次,应该构建区域发展风险预警指标体系与政策应对机制,细化测度指标,对地级市的经济发展进行及时的监测,以确保能够及时发现问题,快速推出有针对性的应对政策与措施。最后,南北地区应建立风险控制联动机制,实施区域经济发展联防联治,加强经济风险联动机制合作,树立共同意识应对区域经济问题。