探究温针灸治疗急性期周围性面瘫的疗效

2022-06-19王月王本尚

王月 王本尚

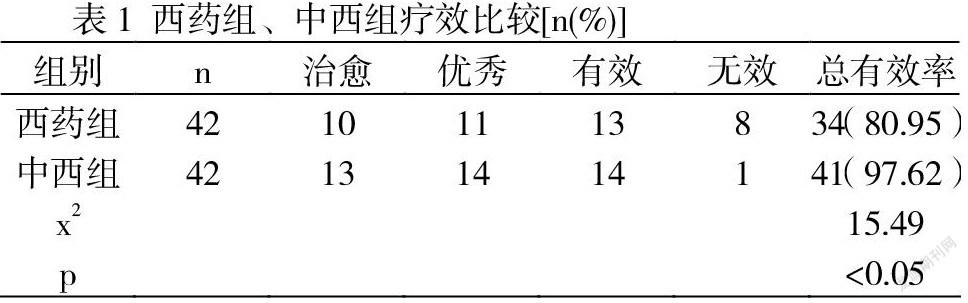

摘要:目的 探究中医温针灸疗法在急性期周围性面瘫治疗中的应用及临床效果。方法 纳入84例急性期周围性面瘫患者,排除对研究合理性、规范性有不良影响的因素,按入院先、后从1~84号排序,42例奇数号患者应用西药治疗,编为西药组,42例偶数号患者在西药治疗的同时采取温针灸治疗,编为中西组,分析疗效。结果 依据此研究设定的疗效评价标准,结合患者治疗后病情发展情况来统计总有效率,西药组为80.95%(34/42),远低于中西组的97.62%(41/42),x2=15.49,p=0.019<0.05。结论 在应用西药的基础上实施温针灸疗法,可显著改善急性期周围性面瘫患者的症状并提升整体治疗效果,可推广。

关键词:温针灸;急性期;周围性面瘫

引言:

周围性面瘫主要因病毒感染另面部神经发生炎症所致,发生率高,症状多表现为口眼歪斜、流涎、眼闭合不全等。周围性面瘫的发展有一个过程,其中发病的一周内一般为急性期,此时期中患者面部神经管多處于水肿状态,面神经功能受到严重影响。临床中最常用的治疗方法就是西药治疗,使用方便,见效快,通过药物消炎、消肿、营养神经等来改善病情。但是,西药容易使机体产生赖药性,治疗后的复发率高,而且长期服用副作用多,整体疗效有限。为此,本文在中药基础上应用温针灸,观察效果,具体如下。

1、资料及方法

1.1基础资料

急性期周围性面瘫患者均经本院神经内科诊断而确诊,于2021年2月~2022年2月间治疗,研究前所有参与研究的患者均详细了解了研究条件、要求、目的,参与研究均为自愿,家属知情、支持,排除产褥期及妊娠期女性、双侧面瘫、未全程研究、患者精神异常等条件。按入院时间从先到后怕排列,并依次编为1号、2号...84号,然后抽取奇数号组成西药组,该组中男20例,女22例,年龄26~70岁,平均(45.17±2.20)岁,病程0.5~4d,平均(2.06±0.35)d;剩余偶数号组成中西组,该组中男19例,女23例,年龄27~69岁,平均(45.03±2.31)岁,病程1~4.5d,平均(2.13±0.32)d。西药组和中西组的基本资料经对比未体现出显著差异(p>0.05),适合研究。

1.2方法

西药组实施西药治疗方案,选择药物为醋酸波尼松片,用量:10mg/次,每日早、中、晚各温水口服1次,连续用药5d。第6d,每次用量不变,只早、晚用药,连续用药2d;第8~9d,每次用量不变,每天早晨只用药1次。第10d,依然是每日早晨用药1次,药量减为5mg。用药期间,叮嘱患者仔细阅读药物说明书,熟悉禁忌事项、注意事项、不良反应等内容,并以口头叮嘱方式强调重要内容,如饮食禁忌、不良反应表现等[1]。中西组也应用西药治疗,所选药物及使用方法等与西药组相同,同时对该组患者实施温针灸治疗。具体方法:①准备工作:患侧穴位取太阳穴、阳白穴、颧髎穴、下关穴、颊车穴以及地仓穴,健侧穴位取合谷穴;刺针大小:0.35mm×40mm;艾灸大小:15mm[2]。②针灸操作:分为两个阶段,第一个阶段是急性期7d内,先对局部皮肤清洁、消毒,垂直进针,结合患者耐受情况控制好深度。将艾灸插到针柄,将艾灸点燃,热力随针体传入针刺穴位,在所选穴位进针后不作补泻干预,对穴位进行轻柔的刺激。第二个阶段是急性期7d后,对所选穴位进针后行补泻干预至得气,对穴位加强刺激。每日针灸1次,连续6d为1疗程;完成1个疗程,暂停1d,再开始下个疗程,共4疗程。

1.3指标观察

根据House-Brackmann量表评价标准、面部残疾指数(FDI)问卷评价标准、患者症状表现等判断疗效:若患者House-Brackmann为Ⅰ级,FDI评分中社会功能不高于10分,躯体功能不小于20分,面部眼、鼻、口等功能正常,表情自然,为治愈;若患者House-Brackmann为Ⅱ级,FDI评分中社会功能不高于15分,躯体功能不小于15分,面部眼、鼻、口等功能基本恢复,表情基本自然,为优秀;若患者House-Brackmann为Ⅲ级,FDI评分中社会功能不高于20分,躯体功能不小于10分,面部眼、鼻、口等功能改善,表情不自然,为有效;各项指标均达不到上述标准为无效;总有效率包括治愈率、优秀率、有效率。

1.4数据分析

整理、归纳各项数据且审核无误后用SPSS20.0统计,效率以(%)表示,x2检验,当p<0.05,差异显著。

2、结果

西药组总有效率经统计为80.95%(34/42),中西组总有效率经统计为97.62%(41/42),二者差异显著(p<0.05)。见表1。

3、讨论

现代医学认为周围性面瘫是病毒或风寒影响了面部神经功能,致其发炎,应用西药治疗主要以消肿、消炎、修复神经为目的。中医学认为该病属“口眼歪斜”范畴,主因缺乏正气、脉络空虚、气血阻滞、筋肉纵缓等。针刺阳白穴可舒经通络、散风、止痛;针刺下关穴、太阳穴等可通络、止痛;针刺合谷穴可引发循经感等[3]。以温针灸疗法治疗,可改善面部血液循环、缓解或消除面部水肿、炎性反应等。经研究,中西组疗效优于西药组(p<0.05),说明温针灸对急性期周围性面瘫有良好的治疗效果。

综上所述,在中药基础上行温针灸对急性期周围性面瘫的患者予以治疗,效果显著,可推广。

参考文献:

[1]赵萍, 曹会芳, 杨新利. 温针灸治疗顽固周围性面瘫眼睑闭合不全临床研究[J]. 长春中医药大学学报, 2020, 36(5):4.

[2]徐丽, 姜克. 温针灸治疗周围性面瘫(外感风寒)疗效分析[J]. 健康之友 2020年17期, 107页, 2020.

[3]胡晓彦. 温针灸联合电针治疗对周围性面瘫患者面神经功能的影响[J]. 医学理论与实践, 2021, 34(12):3.