《论语》中祭祀词汇英译的对比研究

——以辜译本与许译本为例

2022-06-18赵婷婷龙仕文

赵婷婷,龙仕文

(西南石油大学外国语学院,成都 610500)

一、引言

20世纪80年代,翻译研究进入新的发展阶段:翻译研究的文化转向。[1]语言是文化的载体,是文化最好的表达方式。文化与语言是相辅相成的,两者不可割裂开来。翻译是不同文化之间交流的桥梁,在文化的传播中扮演着重要的角色。巴斯奈特认为:“翻译就是文化内部与文化之间的交流”。[2]不同文化背景的人之间的交流过程都包括以下几个环节:传播者、编码、信息、通道、接收者、解码和反馈。[3]其中的任何一个环节出现纰漏,都会影响交际。翻译的实质是一种跨文化的交际活动。因此,语言、文化与翻译之间关系是译者值得重视的。

典籍翻译是一个国家走向世界不可或缺的环节。《论语》是中国经典的文化典籍,其译本数量达60多种,《论语》英译研究也同样受到学者的青睐。《论语》英译研究主要包括以下几种:(1)《论语》中核心概念词的英译研究[4]。杨平在2008年发表的期刊论文对比了9种译文,提出“仁”最好不译即采用移译。[5](2)《论语》单一译本研究。欧阳芳丽和覃珺在2010年对辜鸿铭《论语》英译本的翻译方法进行了概括介绍。[6]孟健、曲涛和夏洋在2012年发表的期刊论文中分析了辜鸿铭《论语》翻译特征,并且论证了在文化顺应理论指导下,译者灵活运用各种翻译策略,从而再现原作语言特点和风格。[7](3)《论语》多译本对比研究。杨林从译者主体性出发,探讨不同社会历史时期的译者,由于个人背景和历史文化语境等因素,出于不同的兴趣和翻译动机,采取不同的翻译策略和方法,从而推出了具有不同特色的译本。[8]然而,纵观《论语》英译研究,从文化的视角探讨《论语》英译本的研究少之又少。本文将探讨高语境文化认知对《论语》英译本翻译方法的影响。

二、相关理论框架

英国社会人类学家马林诺夫斯基是第一个提出语境概念的学者。随后,弗斯继承发展了语境理论,并将它分为语言语境和情景语境。韩礼德是语境理论的集大成者。他强调语言之外的因素对语言符号的解释。他认为:“没有语言就没有社会人,没有社会人就没有语言”。[9]

1976年,美国文化人类学家爱德华·霍尔在《超越文化》一书中,为了表明不同文化之间的交际对环境依赖程度的不同,提出了高语境文化和低语境文化的概念。任何事物均可被赋予高、中、低语境的特征。高语境事物具有预先编排信息的特点,编排的信息处于接收者手里及背景中,仅有微小的存在于传递的信息中。低语境事物恰好相反,大部分信息必须处在正在传递的讯息中,以便补充语境中丢失的部分。[10]96

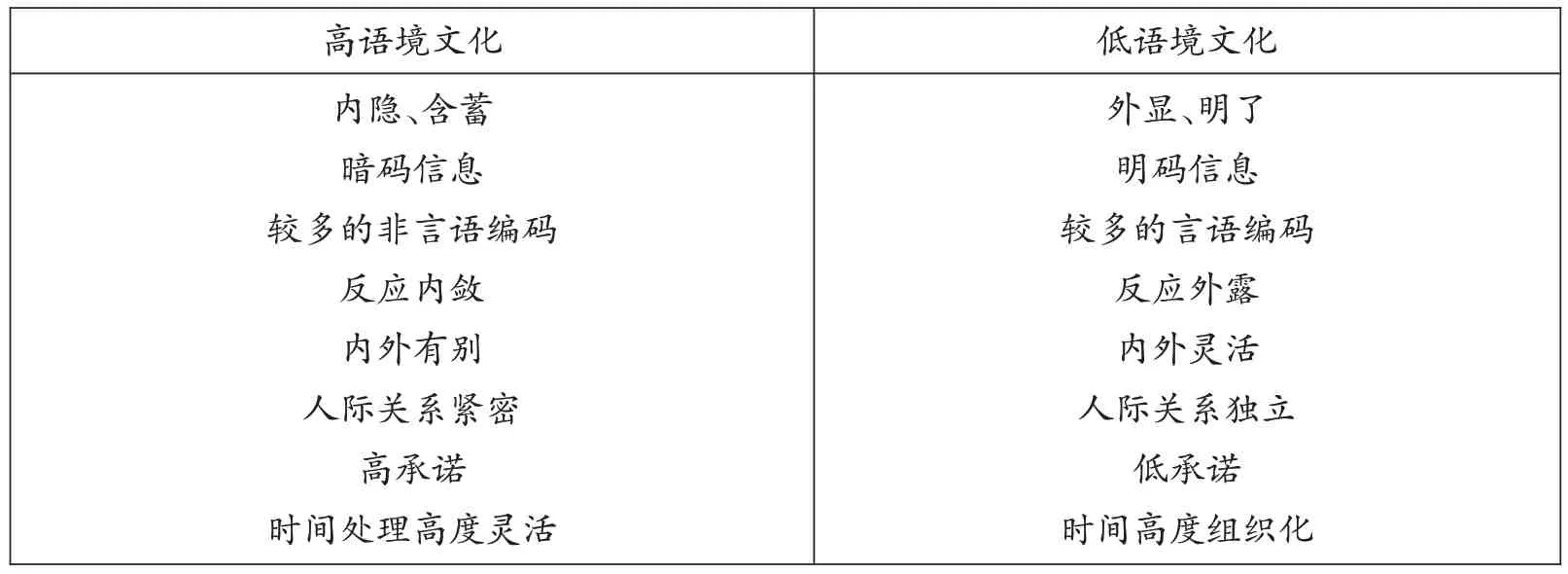

由此可知,处于高语境文化中的交际者彼此之间共享的信息远大于低语境文化中交际者之间共享的信息。交际中,高语境文化的交际者更多地依赖交际环境而低语境文化的交际过程则更多地依赖言语本身。高语境文化注重“只可意会,不可言传”,强调交际者彼此之间的默契,注重“悟性”,交际的过程充满着暧昧。低语境文化则是事事言明,以免引起误会。Lusting&Koester总结了高语境文化和低语境文化的特征见表1。[11]

表1 高低语境文化特征

显而易见,高语境文化注重非言语编码,交际者之间并不明示交际过程传递的信息,而是通过交际双方共享的信息,去推断交际过程中传递的信息,并给出符合高语境文化交际特征的反应,从而使人际关系变得紧密。而低语境文化则更多地依靠明码信息,将交际双方所要传达的信息进行言语编码,尽可能地减少交际过程中的干扰因素,使交际通道顺畅,一丝不苟地传达交际双方的意图。爱德华·霍尔认为:“中国等亚洲国家属于高语境文化,而美国等大部分西欧国家属于低语境文化”。[10]96

高语境文化与低语境文化之间的差异归根结底是由认知差异引起的,这是由于具身性是人类认知的特点之一。[12]不同的文化中的主体对同一事物的认知可能由于自身文化和自身体验的不同而存在差异。同一文化中不同的认知主体,由于自身经验、学术背景的不同,也会对同一事物产生不同的认识。认知差异会造成认知主体的思维方式和概念系统的差异。[13]文旭和肖开容认为:“不同的认知识解就会产生不同的意义,不同的意义要求能反映出情景中被突现的不同的成分,因而形成不同的语法构式。”[14]在翻译实践的过程中,两位译者对《论语》祭祀词汇不同的识解,使他们采用不同的翻译方法,进而对目标语读者产生影响。本文将处于高语境文化中的两位译者与处于低语境文化中的读者看成实际生活中的交际者,两位译者对高语境文本认知识解的不同必定会反映在译文中,并对目标语读者产生不同的影响。

三、翻译实例分析

公元前11世纪,我国就已经通过多重翻译进行交流活动。随着全球化的发展,国家与国家之间的交流日趋频繁,翻译逐渐成为一种跨文化的交际活动。我国的传统文化典籍是几千年来人民生活实践经验和智慧的结晶,是世界人民的宝藏。传统典籍是典型的高语境文化文本范例。典籍外译对于更好地传播中国文化,使经典共享起着非常重要的作用。雅各布森将翻译分为三类:语际翻译、语内翻译和符际翻译。[15]在此讨论的典籍翻译包括两个过程:即语内翻译和语际翻译。[16]本文通过对比许渊冲和辜鸿铭翻译的《论语》中有关祭祀名称的词汇翻译,探讨其翻译含有文化因素词语所采用的翻译方法。

古人历来将祭祀活动看作社会生活重要的组成部分,古代帝王将祭祀作为国家的头等大事,极为推崇礼制的儒家也毫不例外。在儒家思想经典《论语》中,祭祀活动的内容主要包括祭祀名称、祭祀器具、祭祀用品和祭祀场所等[17]。本文从高语境文化认知视角,主要探讨祭祀名称如祭、禘、灌、告朔、旅和齐之译法。

原文1:子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”[18]167

许译:“Parents should be served in agreement with the rites while alive;when dead,they should be buried and the sacrifice be offered in agreement with the rites.”[18]15

辜译:“When his parents are living,a good son should do his duties to them according to the usage prescribed by propriety;when they are dead,he should bury them and honour their memory according to the rites prescribed by propriety[19]28.”

原文2:祭如在,祭神如神在。子曰:“吾不与祭,如不祭。”[18]186

许译:Sacrifice to the dead as if they were living,and to the divinities as if they were present.If I don’t think they are present,said the Master,I had better not sacrifice at all。[18]22

辜译:Confucius worshipped the dead as if he actually felt the presence of departed ones.He worshipped the Spiritual Powers as if he actually felt the presence of the Powers.He once remarked,“If I cannot give up heart and soul when I am worshipping,I always consider as if I have not worshipped.”[19]52

“祭”之一词,其古字形象为手持酒肉在祭祀。在汉典中,“祭”是对死者表示追悼、敬意的仪式或是供奉鬼神或祖先。古人宰杀牲口,一是为自己的生存,再就是用酒肉祭祀。祭祀礼仪是极为重要的治国理政的方式和个体情感的载体,因此《论语》中极为强调祭祀的严肃性和权威性[20]。原文1中的祭祀之礼主要是用来表达对于逝者的思念和敬畏之意,祈求超自然力量的庇护。许渊冲将原文1中的“祭”理解为“牲祭”,即用酒肉祭奠父母,以此来表达敬畏之意,获得心灵的慰藉。中西方文化中都存在献祭活动,中西方读者对于献祭活动最基本的认知就是牲祭。《柯林斯英汉双解大词典》将“sacrifice”解释为“用一种神圣的宗教仪式杀掉祭品并将其献给上帝”。由于中西方对祭祀文化相似的文化认知,许渊冲采用意译的翻译方法,将“祭”翻译为“sacrifice”,以期用“sacrifice”这一基本层次范畴词给目标语读者留下有关中国献祭活动的深刻印象,帮助目标语读者深层次理解中国古代的献祭仪式。辜鸿铭也采用意译的翻译方法,但与许渊冲不同的是,辜鸿铭将原文1中的“祭”理解为对死者表达追悼、敬意、尊敬的一种仪式而并非西方文化读者熟知的牲祭。辜鸿铭将“祭”译为“honour”。“honour”在《柯林斯英汉双解大词典》中的释义是“道义、气节或是荣誉、敬意”。由此可以探知辜鸿铭在对源文本解码的过程中,受到了个人认知识解的影响,将“祭”理解为“尊敬”。原文2中的祭祀之礼主要强调了外在形式的严肃性以体现孔子主张的心存敬畏。原文2 中,许渊冲仍然将“祭”译为“sacrifice”,而辜鸿铭则将其译为“worship”。

高语境文本中,关系紧密的交际者之间的谈话内敛、含蓄。他们可以通过语境等推测交际者话语的言外之意。然而在翻译高语境文本的过程中,由于交际环境发生变化,译者不同的认知识解使他们对同一事物描写的具体性程度产生差异。“祭”字在《论语》中共出现14次,许渊冲都将其译为“sacrifice”,而辜鸿铭则根据具体的语境,将其翻译为不同的词。许渊冲的译文,不分情况,都将“祭”译为“sacrifice”,虽然给读者留下了一种祭祀必然与死亡和血腥相联系的印象,但也给读者传递了古代大多数祭祀文化的必要环节。相反,辜鸿铭的译文则根据具体的话语语境,将其译为“honour”或“worship”,改变了目标语读者对“祭”字的刻板印象,但同时也造成了目标语读者深度理解我国古代祭祀文化困难。

原文3:子曰:“禘自既灌而往者,吾不欲观之矣。”或问禘之说。子曰:“不知也;知其说者之于天下也,其如示诸斯乎!”指其掌。[18]185

许译:At the ancestral sacrifice service of the Duke of Lu,said the Master,“I would not attend the libation,for the royal ceremony should not be performed by a duke.”Ask about the imperial sacrifice,the Master said,“I do not know it.Those who know it may see an empire as clearly as his plan.”[18]21

辜译:Confucius remarked,“At the service of the great Ti sacrifice(the‘Mass’in ancient China),I always make it a point to leave as soon as the pouring of libation on the ground is over.”Somebody asked Confucius for the meaning of the great Ti sacrifice mentioned above.“I don’t know,”answered Confucius,“One who understand its significance will find it as easy to rule the world as to look at this—thus.”pointing to the palm of his hand.[19]50

汉典中,“禘”是指古代帝王在始祖庙中举行的一种盛大祭典。孔子出生于宗法制度被破坏,周王朝衰微的春秋末期,孔子将这种状况的原因归结为礼乐制度的消失殆尽,因此《论语》中极为推崇礼乐制度。然而当有人问起“禘”时,孔子却答:“不知”,这里面隐含着深层次的原因即季氏对礼制的僭越[21]。《论语·八佾》中孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”,可见孔子对于季氏僭越的批判态度。许渊冲在翻译“禘”时,采用意译的翻译方法,着重强调“禘”这一盛大祭典的灵魂人物,即古代帝王。显而易见,许渊冲的译文体现了其对一个等级森严的古代社会礼乐制度的高语境文化认知,亦反映了其对于礼制的推崇,与孔子重视礼制的思想不谋而合。而在辜版译文中,辜鸿铭采用了“意译+注释”的翻译方法,强调“禘”这一盛大祭典对于普通民众的重大影响,使目标语读者直观地感受到“禘”这一祭祀活动的非凡意义,从而使目标语读者明白“禘”这一祭典并不是简单粗暴的杀戮,而是一种精神的寄托。

汉典中,将斟酒浇地以求神降临的祭祀形式称之为“灌”。在古希腊文化中,“libation”是指供奉神的祭酒。许的译文“imperial sacrifice”只体现了“祭酒”,而辜的译文“the pouring of libation on the ground”则体现了中西方祭酒仪式的不同之处,将中国文化中斟酒浇地的“祭酒”形式原汁原味地展现在读者面前,使目标语读者明白两种祭酒形式的差异以传播中国“祭酒”文化。

两个版本的译文侧重点截然不同,但同时也反映了他们对于“禘”独到的见解。许的译文中极为重视“礼”,而辜的译文则着重表达“禘”这一祭祀之礼对民众的重要性。这是由于高语境文本中包含着大量的暗码信息,含蓄隐晦地传达原意。这些非语言编码信息不容易被译者识别。译者需要借助各种注疏,形成译者个人的认知识解。认知识解的过程必然受到译者个人教育背景、哲学思想、翻译目的等因素的影响。认知的具身性必然会影响译者对源文本的理解,最终影响翻译方法的抉择。“灌”字的翻译就是一个典型的例子。许版认为只要将“灌”最基本的意思——“祭酒”译出来即可,而辜版却非常重视中西祭酒仪式中的细微不同之处,对个中差异进行详细地描述,因此其译文更加具体、详实。

原文4:子贡欲去告朔之饩羊。[18]189

许译:Zi Gong wanted to do away with the sacrificial sheep on the first day of each moon.[18]23

辜译:A disciple wanted to dispense with the sheep offered in sacrifice in the religious ceremony held at the beginning of every month.[19]54

“告朔”是一种祭祀形式。杨伯峻在《论语译注》中指出:“告朔是指每年秋冬之际,周天子把第二年的历书颁给诸侯。诸侯接受历书,藏于祖庙。每逢阴历初一,便杀一只活羊祭于庙,然后回到朝廷听政的祭庙方式[22][23]。”面对子贡的意见“去告朔之饩羊”,孔子答曰:“赐也!尔爱其羊,我爱其礼。”由此可知,“告朔”这种祭祀仪式是孔子重视的礼仪,献羊环节必不可少。然而,这种祭祀仪式在西方低语境文化中是不存在的,目标语读者对此祭祀仪式并没有实际的感知。在翻译过程中,许版和辜版对“告朔”这一祭祀仪式的认知识解是截然不同的。因此,他们对同一祭祀仪式的描写的重点也有所不同。许版采用意译的翻译方法,选择将原文中的明码信息——“祭祀的饩羊”作为翻译的重点对象,而对于“告朔”这种高语境文化中的暗码信息则没有过多的解释,因此翻译为“sacrificial sheep on the first day of each moon”,传达原文中心意思即“不用活羊祭祀。”辜版采用了增译的翻译方法,保留原文中明码信息的同时,通过言语编码指出内化于原文交际者心中的“告朔”这一暗码信息是每月初举行的一种宗教仪式,因此将其译为“sacrifice in the religious ceremony held at the beginning of every month”。“ceremony”在《牛津词典》中的解释为:“在公开或宗教场合为庆祝某事件、成就而举行的庆典仪式。”[24]辜版通过“religious ceremony”表明“告朔”是一种庄严肃穆的祭祀仪式,其中的任何一个环节都不可略去,从而从侧面暗示读者孔子之意。辜版之译文向目标语读者普及中国祭祀习俗,达到传播中国文化的目的。虽然两个版本翻译的重点有所不同,但都将“告朔”理解为一种牲祭仪式,并且都将“告朔”译为“sacrifice”,以强调“告朔”祭祀仪式中必不可少的环节,使目标语读者清楚易懂。

原文5:季氏旅于泰山。[18]183

许译:The lord of Ji Family was going to perform the royal ceremony of sacrifice to Mount Tai.[18]20

辜译:The head of the powerful family of nobles mentioned in section 1 of this chapter was going to offer sacrifice on the top of T’ai Mountain[an imperial prerogative].[19]48

《论语》中将祭祀山川之神的活动称为“旅”。高语境文化中的读者很容易理解“季氏旅于泰山”这句话的言外之意。“诸侯祭山川在其封内者。今陪臣祭泰山,非礼也。”[25]古代中原地区,泰山是最高峰。天子祭祀泰山,意味着仅有天子一人与天界沟通,是天子权力的象征,其他人去祭祀泰山就意味着对礼制的僭越。然而,低语境文化中并不存在“帝王祭山”仪式。为了使目标语读者理解,许版采用增译的翻译方法,增添“royal ceremony”一词明示“旅”是由古代帝王举行的祭祀仪式,以此显示季氏对礼制的僭越。“ceremony”在牛津词典中的解释为:“在公开或宗教场合为庆祝某事件、成就而举行的庆典仪式。”“royal ceremony”就是指“皇家举行的庆典仪式。”由此,许版点明原文的隐含之意。辜版的译文通过添加注释“an imperial prerogative”来解释“旅于泰山”是一种皇室特权,从而指出季氏逾越礼制。“prerogative”在《新牛津词典》中解释为“特权”。“imperial prerogative”是指“皇室特权”,因此将诸侯将相排除在外,明示季氏的做法是对礼制的逾越。两位译者都强调季氏对礼制的逾越,但由于高语境文化与低语境文化之间的差异,译者在翻译时都将原本暗含在文中的信息通过言语明码显露出来,使目标语读者明白孔子的“言外之意”即指责季氏逾越礼制。许版和辜版对“旅”这种祭山仪式的认知识解是大致相同的。虽然,许版和辜版采用不同的翻译方法,但是他们的译文都通过详细地描写“祭山仪式”的参与者——天子来突显原文交际中内化于交际者心中的暗码信息,以此帮助目标语读者理解原文。

原文6:子之所慎:齐,战,疾。[18]247

许译:The Master was cautious before the sacrifice,in war and in sickness.[18]47

辜译:There were three cases in life in which Confucius considered a man was called upon to exercise the most mature deliberation:in case of worship,of war and of sickness.[19]138

原文7:齐,必有明衣,布。[18]291

许译:Before sacrifice,he must wear bathrobe made of lenin cloth.[18]67

辜译:On days when he fasts and gives himself up to prayer,he should always put on a bright clean suit of plain cloth.[19]210

“齐”同“斋”,是指古人在祭祀之前,为表达虔诚之意,所作的整洁身心的工作,如沐浴、更衣、不食荤等。西方宗教中也有各种斋戒行为,不同的宗教对斋戒仪式有不同的要求,这表明中西方文化存在相似之处。但由于译者个体认知识解的不同,其译文也会存在差异。原文6中,孔子将祭祀与战争和疾病相提并论。由此可以看出,“齐”代表的是当时存在的各种祭祀、敬神活动。许版采用意译的翻译方法,认为“牲祭”是“齐”最重要的一种祭祀仪式,因此将原文6中的“齐”译为“sacrifice”。但“sacrifice”在译文7中则显得过于概括,并没有表达出斋戒之意。辜版采用意译的翻译方法,将原文6中的“齐”翻译为“worship”。《牛津词典》将“worship”解释为“通过祈祷、唱圣歌来表达对神的尊敬和崇拜。”“worship”的核心意义是“敬神、拜神活动”。由此可见,“worship”的词义非常抽象,涵盖祭祀活动之广,将祭祀之人的虔诚之意表达得淋漓尽致,使目标语读者身临其境。辜版将原文7 中的“齐”理解为“斋戒”的最后环节——祷告,因此辜版的译文将“齐”翻译为“prayer”。新《牛津词典》将“prayer”解释为:“向神灵寻求帮助或表达感谢的活动”。辜版翻译时将原文7的“齐”的行为具体化,使其更符合语境需要。许版与辜版在翻译原文7时,他们对原文的认知识解是大相径庭的。许版舍弃了原文中暗含的信息,将“齐”统一理解为“牲祭”,进行概括化的翻译,突显祭祀活动的重要环节。而辜版则将原文中的暗码信息通过译文明示出来。他根据语境的不同,将“齐”的翻译具体化,使目标语读者清晰地了解中国祭祀文化。

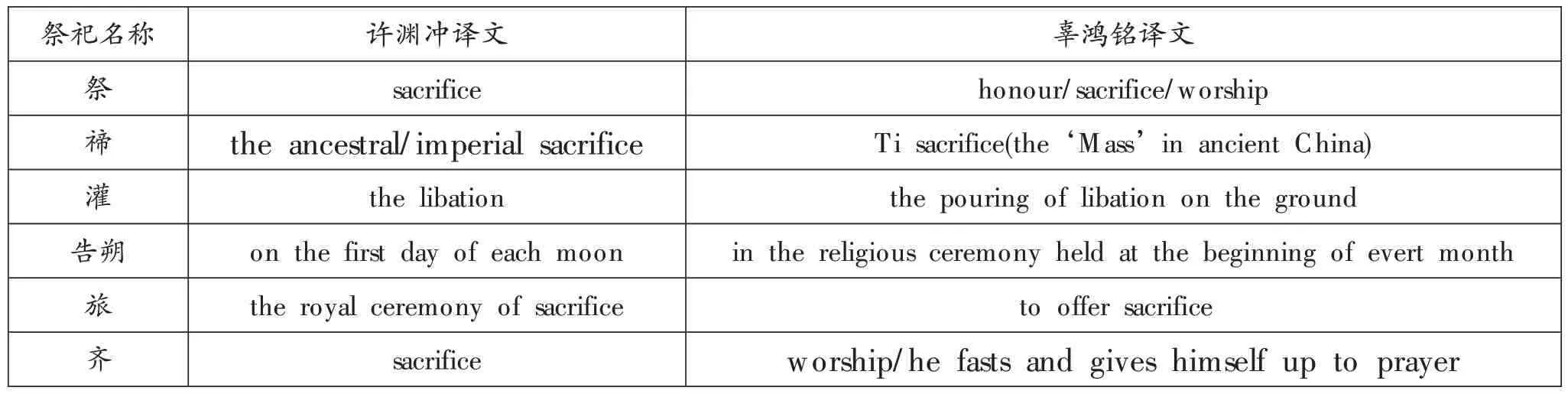

表2 祭祀名称的翻译

本文主要探讨了《论语》中6个祭祀名称的翻译。从表2中可以看出,6个不同的祭祀名称,许渊冲的译文多选用“sacrifice”一词,而辜鸿铭的译文则根据话语中具体语境的不同,选用不同的词汇。对比许版的译文,辜版的译文更为详实,其翻译侧重点亦有所不同。究其原因,主要有二。首先,孔子乃先秦圣人,要理解其话语涵义实属不易。[26]《论语》是属于高语境文化文本,其中收录的大多数是孔子与其弟子的对话。高语境文化中的交际双方关系紧密、内外有别,在交际的过程中多依靠交际环境和他们共享的背景信息推断话语中隐含的讯息,从而完成交际。然而《论语》是几千年前就已经完成的经典著作,随着时代的变迁,当时的交际环境也随之发生变化。语内翻译的过程中,译者只能借助各种注疏形成译者的认知识解。译者由于对《论语》不同的认知识解,因而选择不同的字词和句型进行翻译。语际翻译的过程中,高语境文化与低语境文化表达特征的差异,译者不得不将暗码信息转换为明码信息,使人际关系独立的目标语读者能够理解源文本,从而致使《论语》的意义再次出现损耗。其次,在典籍外译的过程中,不同译者之间的认知识解包括译者自身经历、学术背景、哲学思想和翻译目的也会使《论语》翻译的侧重点和详略度有所不同,从而对译文产生影响。

四、结语

本文以《论语》中有关于祭祀名称的词汇英译为例,探析了许渊冲的译本与辜鸿铭的译本的不同之处。许渊冲与辜鸿铭同处于高语境文化之中,都采用意译的翻译方法,然而翻译的侧重点、详略度却大有不同。许渊冲在英译祭祀名称的过程中极力使译文保持统一、简洁,以传播中国祭祀活动的重要环节——宰杀牲口祭祀。而辜鸿铭则更倾向于根据《论语》中祭祀的具体场景的不同选用不同的词汇,并且竭尽全力去再现这些祭祀名称包含的社会文化习俗。由此可见,高语境文化中译者的认知识解的不同也会影响典籍翻译方法。