探究经鼻持续气道正压通气治疗新生儿肺炎的临床疗效

2022-06-17毕金洲

毕金洲

(平原县第一人民医院 山东 德州 253100)

新生儿肺炎在临床上是指新生儿在母亲的妊娠及生产过程中因吸入一部分胎粪、羊水等异物引起的肺内感染的现象,多数新生儿还存在在其出生后或出生过程中感染病原微生物从而引起肺炎的情况,该疾病造成新生儿死亡的及危险成因[1]。根据数据调查结果显示,新生儿肺炎的获得比率的致死比率极高,是我国新生儿死亡的主要成因之一[2]。在临床中,新生儿肺炎可通过对症治疗、抗病原微生物、氧气吸入、呼吸道分泌物的清除等治疗措施达到治愈目的,但由于新生儿的内源性因素、免疫功能不全、出生天数过少等因素造成其治疗难度较大或治疗效果不理想的治疗结果,因此这类型患者的治疗方案的选择就极为重要,应保证要在短时间内起效的同时尽量降低并发症的发生比率[3]。本篇文章就对新生儿肺炎患者的氧气吸入方式的效果进行了评估,详细内容如下。

1 资料与方法

1.1基础资料

研究时间为2020年1月至2021年1月,将在这一年内进入我院进行肺炎治疗的新生儿患者作为研究目标,共采集数据80例,一组为对照组一组为研究组,利用统计方法进行分组,n=40。对照组患者中,男性21例,女性19例,患者年龄极大值为27天,极小值为5天,年龄均数为(16.65±0.50)天,肺炎类型分布中24例吸入性肺炎,16例感染性肺炎;研究组患者中,男性19例,女性21例,患者年龄极大值为28天,极小值为6天,年龄均数为(16.95±0.50)天,肺炎类型分布中27例吸入性肺炎,13例感染性肺炎。将以上数据进行数据比对后期组间呈现出的差距不显著,可展开后续研究(P>0.05)。本研究经伦理委员会批准并通过伦理审核。

纳入标准:①患儿家属全程陪同并自愿参与本次研究,同时已经知悉全部研究流程。②已经签署知情协议书患儿家属。③符合新生儿肺炎标准中对肺炎诊断的儿童患者。在X光的影响照射结果中主要呈现出其双肺部纹理加粗,并伴随相关功能减退、窒息、气体交换障碍困难等体征。

排除标准:①同时患有其他严重感染性疾病的新生儿。②对相关抗生素严重过敏的儿童患者。③其母亲患有烈性传染病的新生儿患者。

1.2方法

在进行基础实验室血常规及影像学检查后,对以上患者同时实施差异性治疗。

对照组患者应用常态化治疗措施。对新生儿实施鼻导管插管,将氧气流量维持在每分钟1-2升,对出生天数过少及好动的新生儿患者实施头罩给氧措施,将头罩给氧的流量维持在每分钟4-6升,过程中对患儿呼吸道进行清理,密切关注其呼吸是否顺畅以及气道是否存在异物、咳喘严重等现象。适当进行抗感染治疗,并及时进行营养支持,时刻保持新生儿体内电解质的平衡。过程中持续观察患者是否存在其他如发热、咳痰等症状,并及时给予对症治疗支持。

研究组在常态化治疗的过程中应用经鼻持续气道正压通气治疗。根据新生儿患者的出生天数、体重、体长等基础体格检查结果进行综合评估,并针对评估结果进行通气装置的选择。在仪器的选择及消毒后将导管连接至新生儿患者的鼻腔1.0厘米处,并尽量缩小动作浮动以免对其鼻内部造成损伤,将鼻导管进行固定后打开正压通气装置,将装置压力维持在0.40.6千帕,并将氧气流通速度调节至每分钟6-8L,将其浓度控制在21%-50%。过程中,需持续密切对新生儿患者的生命体征进行关注,当其生命体征及情绪较稳定时撤离正压通气装置,改为常态化给氧治疗,利用头罩或鼻导管进行给氧。同时可根据其血气指数进行氧气流量等设施数据的修改。

1.3判定指标

观察患者最终治疗成效、临床体征改善时间及住院时间、血气指标改善情况、患者并发症发生情况等指标。

患者最终治疗成效判断标准:在影像学、实验室检查后结合其体征改善情况对治疗成效进行判断。新生儿患者经治疗后呕吐、气体交换障碍、呕吐等体征基本消失表示为显效;新生儿患者经治疗后新生儿患者经治疗后发热、呕吐、气体交换障碍、呕吐等体征显著缓解表示为有效;以上症状均无缓解且影像学等检查结果无明显改善表示为无效。临床体征改善判断内容为气体交换障碍消失、血气指数改善、肺部干、湿啰音消失、住院时间、心率恢复正常时间。患者血气指标判断内容包含血氧饱和度水平(SaO2)、、动脉氧分压水平(PaO2)动脉二氧化碳分压(PaCO2)、血液酸碱度水和平(pH)等指标。患者并发症判断内容主要包括:肺动脉高压、脓气胸、呼吸衰竭及死亡。

1.4统计学分析

试验各指标均通过统计学软件SPSS25.0检验,卡方比对计量资料(%)率;t值比对计数资料(均数±标准差);如组间数据有差异(p<0.05)。

2 结果

2.1比对患者最终治疗成效

研究组患者的最终有效救治比率相较对照组有较大程度提高,数据组间呈现出的差距较显著(P<0.05),详细数据见表1。

表1 比对患者最终治疗成效[n,(%)]

2.2比对患者临床体征改善时间及住院时间

研究组患者气体交换障碍消失、血气指数改善、肺部干、湿啰音消失、住院时间、心率恢复正常时间等指标相较对照组有较大幅度改善,数据组间呈现出的差距较显著(P<0.05),详细数据见表2。

表2 比对患者临床体征改善时间

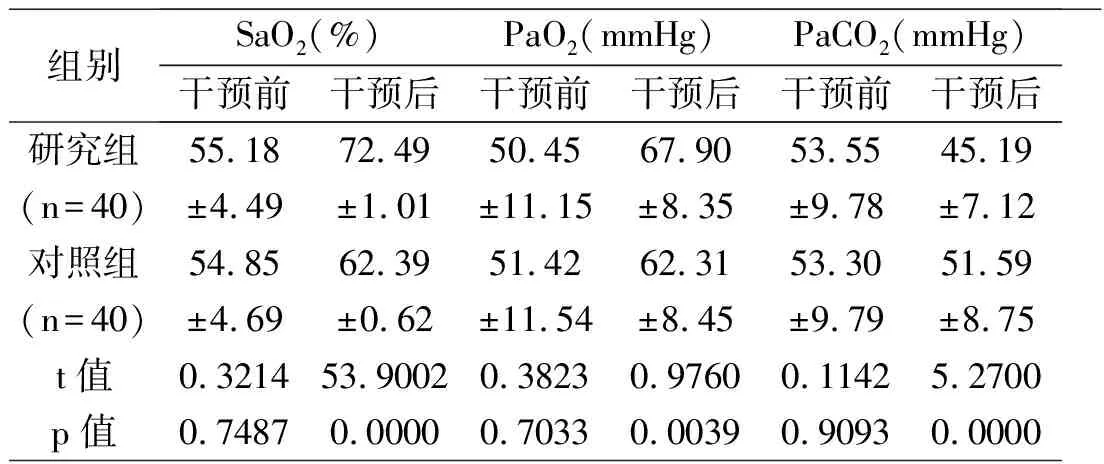

2.3比对患者血气指标改善水准

研究组患者血气指改善水准相较对照组有大幅提升,数据组间存在较显著差距(P<0.05),详细数据见表3。

表3 比对患者血气指数改善水平

续表3

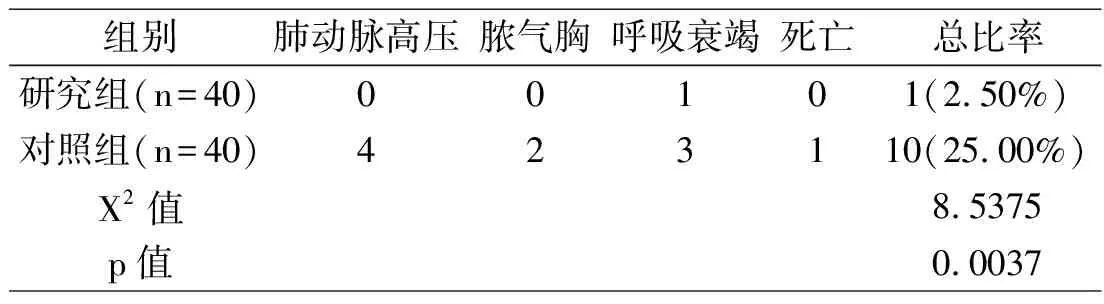

2.4比对患者并发症发生百分比率

研究组患者并发症发生的百分比率相较对照组有明显降低,数据组间呈现出明显差距(P<0.05),详细数据见表4。

表4 比对患者并发症的百分比率[n,(%)]

3 讨论

在新生儿患有肺炎后,应及时进行相应治疗,以免肺炎病情持续发展对其生命健康造成极大威胁[4]。在出现肺炎后,会在一定时间内出现不同程度的肺内气体交换部位的体积减小的现象,因此在一定程度上影响患者的通气等基础生理功能,导致其动脉氧分压等指数迅速下降,此时极容易出现呼吸衰竭及高碳酸血症等现象[5]。此时应及时进行体外的强制性氧气吸入措施,以保证新生儿患者的气体交换及心率维持在正常水准[6]。常态化的鼻导管或头罩给氧措施存在气流压力较低的弊端,因此其疗效具有一定的局限性。可以持续性缓慢地缓解新生儿由无法自主通气引起的一些列症状,但无法改善新生儿的血氧含量,同时无法对患者呼吸道进行湿润[7]。若新生儿患者的病情恶化还需进行额外的器官插管以维持正常通气,会对其身体及家属的心理均造成较大伤害,并且增大其患有并发症的百分比率。因此可适当应用经鼻持续气道正压通气代替传统手段进行新生儿的给氧治疗,该方法无需在患儿气管等部位制造创口,因此不会对新生儿的躯体造成损伤。同时,可持续性保证其气道保持在正压,降低新生儿患者的氧气消耗量并改善其呼吸道平滑肌的疲劳从而进一步改善其心肺功能[8]。此外,该通气措施可以更好的维持新生儿患者的肺内正压,进一步防止其肺内肺泡因无法自主通气产生的萎缩现象。通过足够流速的氧气时其肺泡得到充分扩张,正向增加其弥散面积。并且,有效提高新生儿患者的动脉氧分压,最终达到正向改善新生儿患者的通气换气水平的最终目的[9]。同时,在这个过程中,经鼻通气可对其呼吸道进行持续性加湿及加温,稳定了其呼吸道的温度及湿度,间接稀释其痰液,达到清理其呼吸道的目的。一定程度上避免新生儿患者因痰液阻塞呼吸道出现呼吸困难甚至窒息的现象[10]。

综上所述,在进行新生儿患者的肺炎治疗过程中,适当应用经鼻持续气道正压通气的治疗方式代替传统通气治疗手段,可以在改善其治疗效果的同时,有效降低其并发症的发生比率,一定程度上降低了新生儿因肺炎造成死亡的几率。因此值得广泛应用,值得推广。