积极心理学视域下中职生网络利他行为与生活满意感的关系:自我效能感的中介作用

2022-06-16王恬悦黄玉丹林良章

王恬悦,黄玉丹,文 敏,阙 莹,林良章

(1.喀什大学,新疆 喀什 844000;2.福建师范大学 福清分校,福建 福州 350300)

利他行为作为助人行为之一,属于最高层次的亲社会行为,是指利他者不希冀得到任何收益的情况下自主自愿采取有利于他人的行动。[1]随着网络社交快速发展,利他行为从现实人际交往中渗入到网络虚拟世界。网络社交范围广、成本低等特征,使得人际互动更加高效且频繁,有效扩展了青少年的社会支持途径。郑显亮将网络利他行为定义为:在网络环境下行为者做出有利于他人、群体和社会,不期望获得任何回报,但在实施后个体产生成就感、愉悦感的自主行为。[2]互联网的虚拟性与匿名性使得求助者更愿意将自己的情绪进行暴露,并在遇到困境时及时求助他人;互联网的便捷性打破时空限制,为利他行为创造优势条件。[3-4]

自我效能感是是个体面对挑战力争成功的信念,即个体对于完成任务的自信程度。[5-6]生活中失败的体验会使个体产生自我怀疑,严重损害自我评价。网络利他行为要求个体在网络空间中运用已有的知识经验或技能帮助他人。施行网络利他行为对助人者整体发展具有重要意义和价值,一方面利他行为需要能够巩固和提高个体技能和素养;另一方面,利他行为作为正向社会互动,能够社会交往与融合过程中有效提高行为者的自我认可度。[7]助人者虽不能直接获得荣誉或奖赏等物质激励,但是却能在利他的过程中获得力量感、欣喜感、内心的满足等积极情绪体验。[8]进一步来说,这些积极情绪增添个体心理资源,对日常生活问题、协商与谈判问题、社会问题有改善作用。来自他人的社会赞许会增强助人者自尊心,个体心理韧性增强。[9-11]由此,可以认为网络利他行为有助于提高个体的自我效能感。

主观幸福感是个体按照自身设定的尺度对自己大部分生活时期或持续的时期内生活质量的综合判断。积极的人际网络会正向影响个体的生活满意度,消极的人际关系或较低的人际质量则会负向影响个体的生活满意度。[12-13]当个体具有高情绪调节自我效能感时,可以通过有效的情绪调节方式来降低消极情绪带来的负面影响影响,从而保持较高的生活满意度。自我效能感的提高会使个体对未来的预期正面积极,生活满意感也随之增加;因此,提高个体生活满意度无论是对个人成长还是社会发展都有着重要作用。

中职生处于品行塑造关键时期,需要得到正确的引导。中职生和高中生虽处于同样年龄段,但学习和生活模式已趋于较为困难的高校生模式。心理发展相对生理及环境变化的滞后,易导致其内心冲突、茫然、逆反,因此需要外界帮助其获得缓解自身的心理矛盾冲突的能力。所以,本研究确定以中职生作为对象展开研究,系统探讨网络利他行为对生活满意感的影响及其作用机制。先前大量研究围绕网络利他行为的前因变量展开,但目前缺乏对网络利他行为、自我效能感和生活满意感三者之间的关系研究。[14]已知网络利他行为作为亲社会行为,能够提升个体自我效能感,而高自我效能感意味着个体能够更好的处理生活中的问题,对现有生活更加满意。[15]综上所述,本研究假定自我效能感可能在中职生网络利他行为对生活满意感的影响中起着中介作用,为中职生生活满意感的提升提供新的角度,支持教师将利他行为的培养与幸福教育结合起来,提高学校德育工作水平。

1 研究方法

1.1 研究对象

随机抽取福建省某职业中专高一至高三在校学生作为被试,在该校各年级中各抽取2 个班级进行测试。共分发问卷280 份,剔除无效问卷后,获得有效问卷239 份,有效回收率为85. 36%。其中男生95 名(占39.75%),女生144 名(占60.25%);高一学生85 名(占35. 56%),高二学生154 名(占64. 44%),平均年龄17 士2 岁;每天平均上网时间1.8 士0.10 小时。在调查过程中,向被试者交待有关要求,并签署知情同意书。

1.2 研究工具

1.2.1 网络利他行为问卷

采用郑显亮于2010 年编制的网络利他行为问卷,[15]问卷将网络利他行为分为4 个维度,分别是:网络分享、网络支持、网络提醒和网络指导,在共26 计个项目中按照从1(对应“从不”)至4(对应“总是”)的4 点记分方式进行记分。高分表示网络利他行为倾向明显,而低分则表示网络利他倾向不明显。各维度及总问卷的重测信度介于0.71-0.86 之间,该问卷内部一致性系数a =0.94,各维度a 系数在0.80 以上。在结构效度方面,通过探索性因素分析所得出的4 个维度,能解释总变异的53.559%,验证性因素分析所得到的结构方程拟合也较理想。

1.2.2 生活满意感量表

采用Diener, Emmons, Larsen,和Griffin C(1985)编制的《主观幸福感量表》中的生活满意感分量表,[16]量表内容由5 个项目组成,采用Likert7点记分法,将非常不满意记为“1”分,非常满意记“7”分,依次递增,得分越高,生活满意感越高。此量表与一般生活满意感量表的相关系数为0.65,聚合效度良好,与大五人格量表中的抑郁和焦虑量表(均为幸福感的负项指标)的相关系数分别为-0.45 和-0.39,显示该量表辨别效度较好。本研究中该量表的一致性信度a=0.618。

1.2.3 积极心理资本问卷

该问卷是在PCQ-24 的基础上由张阔等人修改编制(2010),[17]总计26 个条目,四个分问卷(分别是:自我效能感、心理弹性、希望、乐观)。积极心理资本问卷采用7 点计分方式,按照“1= 完全不一致”到“7=完全一致”进行计分。个体得分越高,说明其所具有的心理资本越多。本研究使用自我效能感分问卷(包括7 个条目)用以评估个体的自我效能感水平。本研究中自我效能感分问卷的内部一致性在0.83 以上。

1.3 数据处理

运用SPSS21.0 进行皮尔逊相关分析、多元线性回归。

2 研究结果

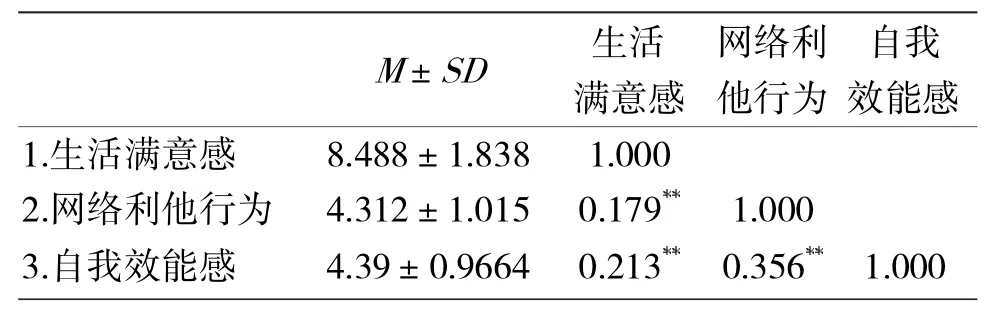

2.1 中职生网络利他行为、生活满意感与自我效能感的相关分析

皮尔逊积差相关分析得出(见表1),中职生网络利他行为总分、自我效能感得分和生活满意感得分两两间均存在显著正相关,网络利他行为能够影响自我效能感和生活满意度。由此可以得出,中职生网络利他行为、自我效能感和生活满意感之间具有相关关系。

表1 中职生网络利他行为与自我效能感、生活满意感的描述性统计和相关分析(N=209)

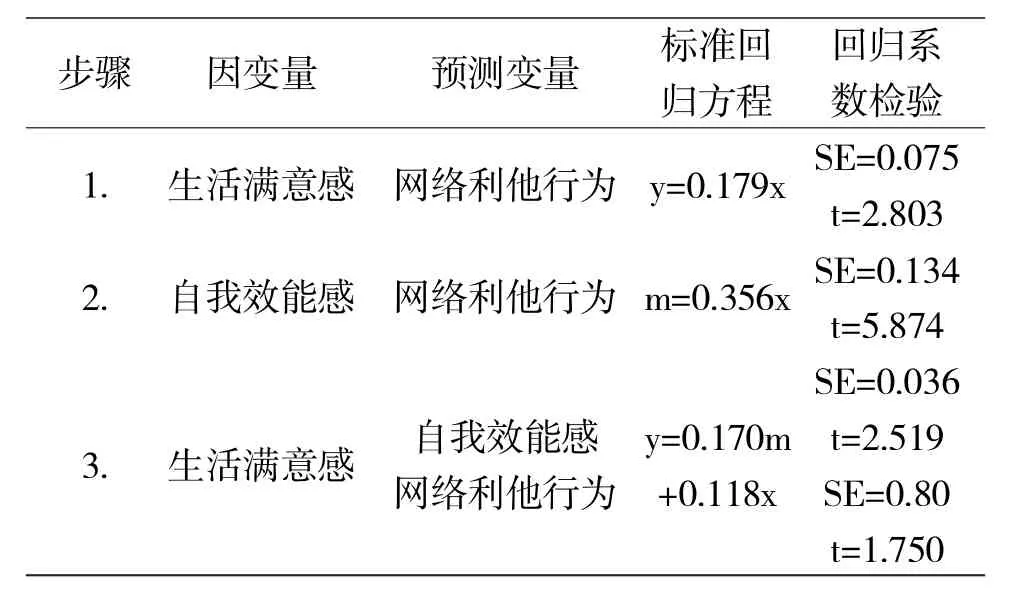

2.2 中职生自我效能感在网络利他行为与生活满意感的中介效应分析

为检验自我效能感在网络利他行为和生活满意感关系间的中介效应,采用多元回归进行对各变量进行分析,所得结果(见表2)先将中职生自我效能感、网络利他行为和生活满意感各变量中心化,然后进行分层回归分析。假设3 个变量:网络利他行为(X)为自变量,生活满意感(Y)为因变量,自我效能感(M)为中介变量。首先,对中职生自我效能感在网络利他行为与生活满意感之间的中介效应进行检验。c=0.179,t=2.803,P<0.01,系数c 显著;依次检验系数a=0.356,t=2.803,P<0.01,b=0.170,t=2.519,P<0.01,系数a 和b 均显著;再检验系数c’=0.118,t=1.750,系数c’不显著。由此可以得出,中职生的网络利他行为对生活满意感不具有直接影响,而要通过自我效能感的中介作用来实现。也就是说,自我效能感在中职生的网络利他行为和生活满意感之间发挥完全中介作用。

表2 自我效能感在网络利他行为与生活满意感的中介效应分析(N=209)

3 讨论

本研究积差相关分析结果表明,中职生网络利他行为与生活满意感得分存在显著正相关。中职生实施的网络利他行为越多,其生活满意感就越高。网络利他行为实施后,往往伴随较高的自我价值感和自我满足感,并且产生较多的积极情绪,从而使个体有着较高的生活满意感。本研究的积差相关分析也表明,中职生的网络利他行为还分别与自我效能感、生活满意感存在相关关系。个体在实施网络利他行为后,会增进其在某一活动领域中实现目标或完成任务的自信水平,由此提升了自我效能感。自我效能感高的个体能够较好的应对生活中的困难,较少产生焦虑、沮丧等不良情绪,这在一定程度上能够增强其生活满意感。相较于低自我效能感的个体,高自我效能感的个体对生活的各方面有着更积极的认知评价和情感体验,即生活满意感水平更高。可见,中职生的网络利他行为、自我效能感以及生活满意感存在密切联系。

本研究进一步发现,中职生网络利他行为对生活满意感的直接效应不显著,需要通过自我效能感的间接作用来影响生活满意感。也就是说,自我效能感作为中介变量,在中职生的网络利他行为和生活满意感之间发挥桥梁作用。中职生在网络环境中从事利他行为可以增强其处理事件的成功经验,然后通过一次次助人行为中实现自我价的不断积累,再形成对自身为人的整体好评。在这一过程中,网络利他行为促进了个体自我效能感的提升。另一方面,对于较高的自我效能感个体而言,其常常伴随对自身正面或肯定的评价,这使得个体愉悦体验增多,也更能够对所处的生活和人际环境保持正面认识,对未来充满希望,对自己表现出较高的正面评价。[18]因而,中职生网络环境的利他行为增进了其自我效能感水平,反过来进一步提升了其生活满意感。由此形成了“网络利他行为→自我效能感→生活满意感”的影响模式。这一结果与现实环境中利他行为对生活满意感的影响过程相类似。李占宏、赵梦娇等人的研究表明,现实利他行为有助于加强个体生命意义感和生命意义认知,从而提高相应的幸福感水平。[19]

根据本研究结果,教育工作者可以将利他与幸福教育有机结合,从而有力推动中职生的网络空间的利他行为。即往研究者往往仅关注个体利他行为的社会价值,而很大程度上忽略了其对利他实施者的个人价值,在多数人的观念中,利他是纯粹付出,利于他人而牺牲自己。[20]这种认识一定程度上削弱了人们的利他积极性。本研究首次证明,网络环境中的利他不仅益于他人和社会,更有益于利自身。网络利他行为通过提升自我效能感,进而增进个体生活满意感,可谓是利己利人。

4 教育启示与对策

由于社会文明的不断进步,大众对“正能量”“和谐社会”的需求日益强烈。在高度信息化的时代,互联网作为起人们获取资讯、体闲娱乐、社交活动的载体,承担起营造和谐社会环境的责任。网络利他行为通过提升自我效能感,进而增进个体生活满意感。中职生进入职业学校后培养目标和课程的设置出现了巨大变化,从心理上需要社会、学校、家庭、自身共同努力适应转变。互联网作为便利的媒介,对于培养中职生利他行为可以发挥有效的正面引导作用,助力中职生尽快接受转变,迎接挑战。

4.1 学校应注重中职生网络利他行为观念的引导

网络利他行为作为亲社会行为的一种,也会受到亲社会行为价值取向的推动。学校作为学生教育的重要主体,应注重中职生德育工作、利他行为塑造与幸福教育有机结合,发掘学生的内在善意,为学生树立正确的人生观和价值观。首先,学校应该通过德育工作使学生了解到自身不仅是利他行的实施者也是利他行为的受益者,在利人的同时更是利己。其次,学校可以在公众平台分享生活中网络利他的具体实例,为中职生树立起正面榜样,鼓励同学们在网络空间互帮互助,践行网络利他行为,做网络正能量的传播者。最后,教师也应在日常生活中为学生起到表率作用,主动践行网络利他行为,让利他观念通过耳濡目染的方式深入学生心中。积极心理学以发现人类积极的内在素质、动机、潜能为基础,重视正念培养。有了正确的观念,中职生网络利他行为就有了思想基础。

4.2 中职生应主动提升自身共情能力,善于发现网络中他人的需求

共情能力指的是一种能设身处地体验他人处境,从而达到感受和理解他人情感的能力。作为一种积极的人格特质, 共情能力在中职生良好的道德品质和人际关系的形成中起着非常重要的作用。就完善自我来讲,共情能力会让人放下预判与偏见,以更包容、更开放的心态进入关系进行人际交往,同时也会使个体更容易感受到他人的需要。众多研究都表明共情反应能够使人产生助人的利他动机,共情处于利他行为的核心,体验到真实的共情会驱使人们缓解他人的困境。[20]在研究的过程中我们发现,部分中职生能够敏锐的感受到他人的需要,及时为他人提供帮助。这说明良好的共情能力可以让中职生通过耐心倾听、换位思考等途径理解他人处境,主动采取利他行为。

4.3 家长应营造和谐家庭环境,循序渐进引导中职生做出网络利他行为并及时鼓励

人类是环境的产物,又是环境的创造者与改造者,人与环境的关系是相辅相成的。和谐的家庭环境能够令中职生处于平和的心理状态,以友善的姿态面对他人。在家庭教育的过程中,为了放大中职生的每一份善意,让网络利他的观念落实到行动中,家长应该由简单的事情入手,循序渐进引导孩子完成在网上为灾区祈福、转发和点赞正能量事件、分享学习资源等简单的网络利他行为。这些网络利他行为往往因为容易实行而被忽视,因而成为了强化中职生自我效能感的重要突破口。传统型家长期望通过批评、处分、惩罚等消极方式教育孩子。从积极心理学的角度,鼓励作为一种正强化行为,能扩充个体心理资本、增加利他行为产生频率。中职生做出的网络利他行为越多,所获得的成功经验和愉快、自我满足等正面情绪就越丰富。家长应该关注中职生的网络行为,在出现利他行为时及时给予鼓励,增加中职生的自我效能感,有益于中职生从容应对困难,获得自己满意的生活。