“文旅研学”课程思政模式的高校心理育人研究

2022-06-16唐继亮崔凤军

唐继亮,崔凤军

(台州学院,浙江 台州 318000)

在2018 年9 月10 日的全国教育大会上,习近平总书记指出:“要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域,学科体系、教学体系、教材体系、管理体系要围绕这个目标来设计,教师要围绕这个目标来教,学生要围绕这个目标来学。”学校“立德树人”包涵品德育人、心理育人,最终塑造学生正向、积极的人格。当前,实施“课程思政”作为各类学科承担“立德树人”使命的重要教育教学改革举措,受到高等教育界的高度重视。也为高校各类课程探索如何更深入、科学地“以学生为中心”开展本学科的德育、心育,提供了反思和创新的宝贵机遇。

一、课程思政的心理育人功能

2017 年12 月4 日,中共教育部党组发布了《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,首次要求高校课程育人应大力推动以“课程思政”为目标的课堂教学改革,优化课程设置,梳理各门专业课程所蕴含的思想政治教育元素和所承载的思想政治教育功能,融入课堂教学各环节,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一。该《纲要》也专门强调高校要“大力促进心理育人”,开展课堂内外多元形式的心理健康知识宣传和心理健康教育活动。[1]

心理学是高校思想政治教育的重要组成部分和基础学科,多年来为高校思政工作提供了强大的专业技术支持和充满关爱的人本主义教育理念。高校思政工作经常要融入心理学的专业技术手段,实现心理育人的功效。当前,高校心理育人和课程思政非孤立存在,课程思政是囊括思想政治教育、学科精神教育、伦理道德教育、传统文化教育以及心理健康教育等具体内容的综合性人文教育理念,并能够依托各类学科、各类课程构建成多元化的课程思政模式,这些模式最终都将致力于“精神成人”的育人目标。因此,心理育人是实施课程思政不可分割的重要教育目的之一。

当代“以学生为中心”的教育理念,实际可追溯于对人本主义教育观和中国教育现代化鼻祖陶行知先生的教育思想的融合,即教育应当尊重学生的个性特征、开发学习的主观能动性和潜能,创设促进学生自由发挥的实践情境,最终实现学生积极认知和行为的塑造,实现个人价值、社会价值和国家命运的和谐统一。[2]尽管当前课程思政工程也兼具自上而下推行的教育行政意志属性,但在学校执行的过程中,要想达到如《学记》所云“道而弗牵、强而弗抑”般教与学的默契,必然要认同学生也是思想政治教育、课程思政共同体的重要组成部分,学生是有能动性的人,是能够掌控自我心理状态、自我认知和行为建构的教育主体。[3]因此,任何形式课程思政的有效实施,必然要研究个性化人格以及学习心理。也即,课程思政的实施过程及方法体现了心理育人的科学特点。

总之,课程思政是一种精神育人导向的教育教学模式,这个模式从目标设置、策略方法到目标实现自始至终贯穿着培养健全人格的心理育人属性。然而,在践行课程思政心理育人的过程中,如何创新性地组织有效的教学形式并取得深入人心的教育效果,越来越成为具有挑战性的难题。

二、“文旅研学”对课程思政实施过程中的心理育人价值探讨

(一)文化旅游的具身认知功能

捷克教育家夸美纽斯认为“一切知识都是从感官的知觉开始”。前苏联心理学家维果茨基的社会文化理论强调人们获得的认知、问题解决策略源于个体对文化情境中文化工具(包含以实物表现的物质工具和以符号系统表现的心理工具)的习得以及人际互动的效果,瑞士心理学家皮亚杰也强调早期个体作用于环境的动作模式促进了思维的发展。[4]因此,相比人为设置的媒介情境(如课堂传授、阅读书籍)的知识获取方式,自然现实情境充满人类认识事物的原始刺激,以强烈的直观感知、动作和人际接触更鲜活地促进个体学习效能的提升。在认知心理学领域,这涉及到“具身认知”(Embodied Cognition)的概念。具身认知强调人类认知过程和身体体验的不可分割性。比如情绪,早期心理学家詹姆斯、兰格等人提出了情绪体验产生于外周神经系统作用下的躯体反应,后来又有沙赫特等人认为情绪是个人对生理唤醒和环境的认知评价,他们都强调了身体反应和情绪、认知的紧密联系。[5]叶浩生认为具身认知的中心含义包括: ①认知过程的进行方式和步骤实际上是被身体的物理属性所决定的;②认知的内容是身体提供的;③认知、身体、环境是一体的, 认知存在于大脑, 大脑存在于身体, 身体存在于环境。[6]比如旅游行为,就是人与环境,以及人与人之间的具身交互活动,可以通过现实情境刺激人的感官和神经中枢,使人在旅游过程中获得新鲜的感知觉、思维内容以及情绪情感体验。

世界旅游组织在2018 年出版的《文化和旅游的协同效应》(Tourism and Culture Synergies)一书中指出,近几十年来,文化与旅游融合的基本动力之一是教育的发展。由此可见,文旅融合是具有育人功效的。一些致力于文化旅游过程中旅游者的动机、感知、体验的研究表明,旅游者往往都对当地文化具有很高的兴趣,旅游目的地文化的影响力对游客的旅游行为也产生重要的影响。此外,旅游者文化感知与文化遗产属性之间具有特殊联系,个体对遗产地的文化感知与其访问模式有较强的关系。[7]相关学者们认为,身体感官在旅游情境中会获得更真实和具象化的体验,旅游文化形式带来的具身体验的可能性、充分性一定程度上决定了旅游地的吸引力和价值。[8]

由此可见,带有文化属性的旅游活动对个体是具有强烈的吸引力的,文化旅游的情境及其互动形式作为现实感知觉刺激,能够增强个体的具身体验感,直接影响、丰富个体的认知建构,并间接地导致后续旅游行为方式的产生。文化旅游实质上展现出身临其境的具身认知功能对个体心理行为产生影响的过程。

(二)“文旅研学”在课程思政实施过程中的心理育人作用

教育部2020 年5 月28 日发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》中明确提到课程思政要实现“显性教育和隐性教育相统一”的观点。[9]现实文化作为意识形态的载体,以其丰富、多元的物质和非物质形式展现在日常生活的环境中,并以外显和内隐的方式影响着个体心理认知和行为的发展。在各阶段学历教育中,研学旅行是一种经典的实践学习方式。作为高校人文社科和自然科学实践教学的一种研究性学习形式,研学旅行历来受到相关学科的重视,比如教育学、旅游管理、文学,以及地理学、生态学、考古学等学科。当前,在倡导“课程思政”教育理念和探索“95 后、00 后”新时代青年适应性的教育模式背景下,课程的思想政治教育可以从聚焦课堂理论学习转向校外生活情境、文化情境、旅游情境的实践,开展更多的情境教学和研究性学习,来促进大学生知、情、行的有效建构。中国文化旅游资源极其丰富,课程可以借助红色旅游、传统文化旅游、旅游扶贫、科研或考古旅游等文化旅游的载体,“润物细无声”地将科学精神、党史教育、爱国主义等课程思政元素融入学生的人格素养培育中去。[10]

旅游或旅行可以自发地促进个体的具身认知,即现实情境刺激可以通过身临其境的身体感知觉让人产生更真实、敏锐的心理认知和情绪情感体验。当文化情境和旅游行为结合在一起时,文旅研学(Culture-Tourism Researching Study)的学习方式就为文化力量内化到人的心理过程提供了生动而巧妙的教育契机。因此,文旅研学即个体以感知、体验文化情境为目的的旅游教育活动。在这个过程中,个体的认知过程和价值观念受到旅游文化环境的即时影响,优秀的旅游文化情境可以促进个体在认知和行为模式上的积极改进,进而潜意识地、自发地促进个体积极心理因素及人格的生长。

因此,文旅研学的实践教学形式,既体现出课程实践环节的学生自主学习特点,更体现了借旅游、旅行为手段的具身认知层面的科学学习内涵,以及体现了蕴含在旅游情境中的中国文化对学生价值观的积极促进作用,最终在旅游活动中实现“课程思政”的教育目标。作为一种全新的实践教学改革思路,文旅研学形式可以融入在相关课程的课程思政育人之中。

三、“文旅研学”课程思政模式的心理育人教学——以大学生心理健康课为例

(一)“文旅研学”融入大学生心理健康课实践教学的可行性分析

根据对教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》的解读,本文认为课程思政实施的主要目标在于全课程、全方位地“大育人”,这些包含思想政治教育、德育、爱国主义教育、科学精神教育、心理健康教育、文化传统教育等诸多教育主题,几乎都会和心理育人的内容有所交叉。普适的观点认为大教育的终极目标之一是培养学生的健全人格。而专注于培养学生健全的人格自然也会落实在心理育人相关的具体课程上。

如今,几乎所有高校都开设了大学生心理健康相关的必修课程,以及增设了心理健康相关主题类的选修课程,既包括理论教学,也包含实践教学的环节。大学生心理健康课所包含丰富的教学主题其实是从各个方向直击学生健全人格的培养。比如理性认知的开发、良好的社交和合作能力、有效的学习管理、积极应对挫折和压力等心理素质,几乎收纳了所有其他学科的通识育人内涵,进而汇聚在一起培养健全人格。因此,大学生心理健康课本身的课程特点就决定了它先天具备了人格教育的课程思政属性。但是,大学生心理健康课也正面临着教学模式改进的压力。

当前,诸如中华民族传统文化、革命和红色文化、社会主义核心价值观建设示范点、历史文明考古、非物质文化传承、博物馆人文教育建设等各类文化旅游主题涌现,包含了丰富的课程思政育人资源。这些文化旅游资源展现出人类在创造文明过程中形成的诸多积极心理品质,如“自强不息”“敢为人先”“孝悌忠信、礼义廉耻”等等。因此在“文旅研学”活动中感受人格魅力可以作为大学生心理健康第二课堂的有效实践教学模式。

“文旅研学”心理育人理论基础包含人本主义“以学生为中心”的自由学习策略、行为主义强化理论,以及建构主义等教育心理学的原理。即鼓励学生走出教室,走出教材,带着课程思政要求个体内化的导向性认知、态度和思维(教学目标),通过旅游、旅行走进现实中的文化载体情境,发现课程思政教育观念的文化原型,在社会互动、同伴互动中,自我获取躯体、思维、行为、环境之间交互作用产生的具身认知。比如,大学生心理健康课程中“人格”这部分内容在课程思政的育人要求上,一般被诠释为学生积极“人格特质”的培养。通过“文旅研学”行动,学生在文化和旅游融合的实地情景、文化遗迹中的身心体验感(躯体感知觉、情绪、思维、想象等)就会被自动诱发,切身体会到历史人物在此情此景中展示的人格特质和魅力,形成具身认知,再和其他师生一起探讨不同人格的社会适应性,发掘积极心理因素,进而自我强化,主动建构、内化课程思政的教育理念。

此外,教师应当在“文旅研学”课程思政育人实施的前、中、后期进行动态的跟踪、辅助和评估,结合前期教学设计的实施方案、育人目标和实践教学的开展情况,进行过程质量控制。努力在具身认知的有效心理内化、学生自主学习能力的获得、“课程思政”教育目标的达成三个方面实现育人效果。

(二)以大学生心理健康课为例的“文旅研学”课程思政模式心理育人设计

近年来,大学生心理健康课无论从教材内容设置还是心理健康知识普及层面,越来越重视“积极心理学”导向的心理素质培养,致力于大学生潜在积极人格特质的开发。[11]如果以“文旅研学”为大学生心理健康课实践教学的一种形式,可以在现实旅游情境中挖掘能够体现积极心理教育的历史文化资源,既包括时代集体主义精神(如垦荒环境下的群体意志力品质),也包含独具个性色彩的优秀人格特质(如文化名人的心理抗挫折、抗压的能力)。通过学生在文化旅游过程中的具身体验、情境互动,以及对发掘的积极心理元素的内化和强化,实现课程思政的心理育人效果。

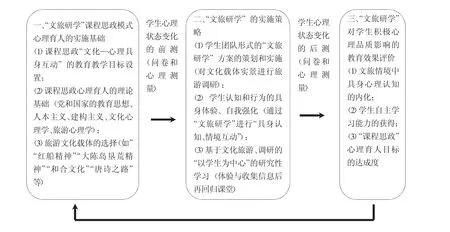

以大学生心理健康课为例,利用“文旅研学”形式,开展课程思政模式的心理育人方案按先后顺序可分为三大部分(实施路径见图1),即“文旅研学”课程思政模式心理育人的实施基础、“文旅研学”的实施策略、“文旅研学”对学生积极心理品质影响的教育效果评价。在前后进展过程中,课程应进行学生心理状态变化的前后测,以评估“文旅研学”的教育效果。以下为结合图1 内容,补充探讨心理育人操作过程的关键步骤。

图1 “文旅研学”课程思政模式的心理育人实施路径

首先,汇集当前党和国家关于“课程思政”的教育思想(政策、理念、具体要求)、教学大纲人才培养目标、相关学科基本理论(人本主义和建构主义教育理论、文化心理学、旅游心理学)以及教材知识点,明确“课程思政”心理育人的重点内容,以“文旅研学”为实践教学形式,设置清晰的教育教学目标。

其次,大力挖掘现实社会中的具有代表性的历史文化资源、旅游人文资源,找到“课程思政”心理育人的现实文化载体,教师和学生一起研究、探讨,设计理论教学以外的实践学习、研究性学习的“文旅研学”方案。

再次,鼓励学生走出课堂,以团体或分组的形式去具有代表性的文化基地、历史遗址旅行和调研,要全身心地在人文和自然情境中进行体验、感悟,从旅游文化资源和活动中发掘积极心理的人文元素。运用“文旅研学”的活动形式充分发挥现场文化资源、情境互动对大学生身心刺激的即时作用,实现“具身认知”“寓教于游”的积极心理因素的内化过程。

最后,再回到课堂,教师引导学生结合“文旅研学”的感知和体验,重新回顾课程的重要内容和教学目标,组织学生分享研学后自我认知和行为方面的重要变化、收获。

四、小结

在党和国家高度重视高校课程思政建设的大背景下,鉴于课程本身的先天独特优势,大学生心理健康课程自然凸显出思想政治教育、课程思政育人的双重功能。“文旅研学”作为一种可尝试和探索的教学形式,通过在现实旅游和文化情境中对积极心理元素的观摩、体验、互动,来刺激学生的感知觉、情绪情感,可以同时从外显和内隐的层面开启“以学生为中心”的具身认知学习,进而实现课程思政模式的心理育人功效。但是,“文旅研学”作为一种新的教学手段,还需要结合现实教学的可操作条件、学习效果反馈、教学评价等综合情况,来检验其合理性及应用效度。