《说文解字》“放”部字研究

2022-06-16张柯

张 柯

(中央民族大学 文学院,北京100089)

《说文解字》(以下简称“《说文》”)是我国第一部系统分析汉字字形的字书,是文字学发展史上里程碑式的著作。《说文》按“分别部居,不相杂厕”的原则首创了540个部首,并把小篆按“据形系联”的原则分属到540部之下。9 353个小篆中除了36个字无部可归,其余字全部归属于540部之下,充分显示了部首的系统性及其强大的统摄功能。王宁先生指出:“汉字构形的最大特点是它要根据所记录的汉语词即(语素)的意义来构形,因此,汉字的形体总是携带着可供分析的意义的信息,这就决定了分析汉字构形的两个不可缺少的方面——构形和构意。”[1]本文即从形、义两个方面去探讨《说文》“放”部字的构意统摄关系及立部的相关问题。

一、“放”字构形、构意探析

《说文·四卷下·放部》:“放,逐也。从攴,方声。”[3]84

“放”作为形声字,是由声符“方”和义符“攴”组成,声符作为形声字的主体构件,除示音功能以外还兼有一定的示源功能。王宁、李国英在《论〈说文解字〉的形声字——小篆构形系统的形成与特点》一文中指出:“除为数极少的累加声符的强化形声字外,大多数形声字的声符都是由曾经独立承担记词职能的源字转化而成的。”[7]《说文解字系传》:“古者臣有罪,宥之于於远也。当言方。亦声。”[8]76徐锴在这里也指出“放”当言“方”,所以想要探讨“放”字的本义及其词义发展演变的过程,可以从“方”字入手。

《说文·八卷下·方部》:“方,併船也。象两舟省緫头形。”[3]176

《说文·八卷上·人部》:“併,并也。从人并声。”[3]164段玉裁注:“併,竝也。十篇曰:竝者,併也。与此为互训。”[9]653

《说文·十卷下·立部》:“竝,併也,从二立。”[3]216

许慎在《说文》中把“方”解释为“併船也”。但在甲骨文中“方”的主要职能是记录“四方”“方国”义,例如:

《合集》08721:“……自四方……。”[10]471

《合集》06449:“贞勿征土方。”[10]353

“放”表“效仿”之义则是从“并列”义引申出来的,两个事物“并列、并排”,便有了相互比较模仿之义,因此“放”进一步引申出“效仿”之义。杨树达《积微居小学金石论丛·释放》:“放从方声者,《说文》旁亦从方声,实假方为旁耳。盖古方、旁音同,故二字多通用……放训逐所以从方声者,谓屏之于四方,实则谓屏诸四旁耳。”[11]古无清唇音,“方”和“旁”声母相同,韵母又同属阳韵,二者可以通用。“屏诸四旁耳”即“放逐到四方”,“方”和“旁”实际上是同源词的关系。所以“放”表“放逐”义即是从“旁”引申出来的。后“放逐”义又进一步引申出“放逸”“放纵”等义。

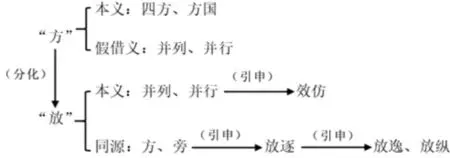

为了更清晰地展示“放”的词义发展,遂作图1如下:

图1 “放”字的词义演变

二、“放”部字的形义演变及构意统摄关系

(一)“敖”字的形体演变以及词义的变化发展

《说文·四卷下·放部》:“敖,出游也。从出从放。”[3]84

其字形演变如表1:

表1 “敖”字的形体演变

表1中的前四个形体都是“敖”在金文中的不同写法,钟林《金文解析大字典》:“敖,商代、西周早期字,像人头顶装饰物之形,表意为特殊人族的冠饰着装;后期增‘攴’旁。”[12]“敖”的金文字形的左边构件像一个戴着头饰的人,右边的“攴”则像一个手拿着一个实物。“敖”字是《说文》中少见的含形声部件的多重会意字。《说文》所收“敖”的小篆形体已将人形演变为“方”,左边人头上戴的装饰物品则演变为“出”。因此许慎把“方”与后增的“攴”组合成为“放”,就有了“从出从放”的解释,遂把“敖”归属在“放”部。这说明《说文》的训释和小篆的构形系统有一定的联系,即义训兼具形训。但是我们从睡虎地秦简上的形体仍然可以看到“敖”字左边的构件与金文相似,像人头上有装饰物,和“出”的形体差别较大,且“攴”为新增构件,把“方”和“攴”结合为“放”字来统摄“敖”字的确有些牵强。汉以后“敖”字的线条逐渐平直化,曹魏时期的形体已经和我们现在常用的楷书体没有太大差别了。

《集成》2831:“眉敖者肤卓事见于王。”[6]1505

《集成》4331:“王命益公征眉敖。益公至告。二月。眉敖至见。”[6]2719

《集成》2044:“敖(奏)伯乍(作)旅贞(鼎)。”[6]1094

“敖”字在金文中通常用来记录古蛮夷之地或其君主,所以难以考察其本义。但是根据一些较早的文献用例,可以试着去归纳和分析“敖”的本义。《诗经·邶风·终风》:“谑浪笑敖,中心是悼。”《尔雅·释诂》:“敖,戏虐也。”《诗经·小雅·鹿鸣》:“我有旨酒,嘉宾式燕以敖。”这些先秦文献表明,“敖”的本义当与“玩耍、玩乐”有关。

许慎把“敖”的本义解释为“出游也”,一是根据因形释义的原则,照顾到“敖”的字形所起的表意作用,二是与“放”字的构意关联起来,其所释“敖”义取自“放”表“放逸”这一引申义。除此以外,训“敖”为“游”可能和“游”字也有一定的关系。《诗经·邶风·柏舟》:“微我以酒,以敖以游。”这里“敖”与“游”可以互训,二者意义相近。

“游”的本义是“旌旗之流也”,但随着时代的不断发展又引申出“出游”“嬉游”等义,且“出游”逐渐成为“游”的最常用的义项,“敖”表示“出游”义可能与“游”的这一引申义有关。如《庄子·列御寇》:“无能者无所求,饱食而敖游。”这里“敖”“游”连用,表示“出游”义。为了加强表意功能,“敖”遂加上表示行走的“辵”,成为专指“出游”的“遨”字。此外,“傲”也是“敖”的分化字。《诗经》:“硕人敖敖,说于农郊。”《尔雅·释训》:“敖敖,傲也。”玩耍时常会有不羁之形态,故“敖”在其本义“玩耍、玩乐”的基础上又引申出“骄傲、傲慢”等义,后加上“人”旁,形成分化字“傲”来专门表示这一引申义。

(二)“敫”字的形体演变及其词义的变化发展

《说文·卷四下·放部》:“敫,光景流也。从白从放。读若龠。”[3]84

其字形演变如表2:

表2 “敫”字的形体演变

三、“放”部字立部问题

关于“放”部字立部的问题,主要涉及其部内字的归属问题。“敖”和“敫”是否应归属于“放”部,历来各家有不同的解说。大体上可分为两派,一派沿袭王筠的看法,认为应将“白”字归于“出”部,“敫”字归于“白”部;另一派沿袭段玉裁的说法,认同“敖”和“敫”都应归于“放”部。

王筠《说文句读》:“敖,出游也。从出从放。五牢切。出部已见,此重出……孙鲍二本同,它本作文三,足关于徵敖字在出部者为本文。本部则后人增也。”[15]159-160王筠认为“敖”应归于“出”部,因为在“出”部中已收录有“敖”字,并且指出孙刻本和鲍刻本“放”部后都标注为文二,其他版本的《说文》后标注的是文三,以此证明“敖”字应归属于“出”部,“放”部的“敖”是后人增补上去的。《说文句读》:“敫,光景流也。也,《广韵》作皃。从白从放。当云从白。”[15]159王筠认为“敫”应当归于“白”部。董莲池也引用俞樾的观点,认为“敫”当归“白”部。根据王筠的看法,“敖”应归于“出”部,“敫”应归于“白”部,那么“放”部下无字可以统摄,则可取消此部,将“放”字归于“攴”部。

段玉裁《说文解字注》:“敖,出游也。《邶风》曰:以敖以游。敖游同义也。经传假借为倨傲字。从出放。从放,取放浪之意。出部又收此。后人妄增也。”[9]285段玉裁认为有人把“敖”字归于“出”部是“妄增也”,并不符合许慎的本意。他认为许慎把“敖”归于“放”部的原因是“放”后来引申有“放浪、放纵”之义,“敖”的出游之义即与此引申义有关联。《说文解字注》:“敫,光景流皃。皃,各本作也,今从广韵。谓光景流行,煜燿昭箸。从白放。凡物光景多白。如白部所载是也。故从白。不入白部者,重其放于外也。”[9]285段玉裁在这里则解释了许慎把“敫”归入“放”部的主要原因是许慎更注重“敫”的光线向外流的这个状态。

从表面上来看,段玉裁和王筠对于“敖”和“敫”的归部问题所持的观点完全不同,但从本质上来讲,二者实际上是相辅相成的,只是采取了不同的角度来看待这一问题。王筠注重从客观角度解释字的本义,目的是确保“敖”和“敫”归部的科学性。段玉裁则更注重还原历史真实,试图解释许慎把“敖”和“敫”归于“放”部的原因,目的是还原许慎所建立起来的小篆的构形系统。总体上,王筠和段玉裁都在坚持形义统一的原则,只是段玉裁更能站在许慎的角度去思考问题,以许释许,更能用历史的眼光去看待《说文》。

对“放”字及其部内字“敖”和“敫”之间联系的紧密度和客观度这一具体例子的分析,不仅为我们解决“放”部字立部的问题提供了客观的依据,同时也引发了我们对于《说文》中形声字立部问题的思考。《说文》中以形声字为部首的字与其所统摄的部内字之间联系的客观度和紧密度还需要我们去做一个系统的统计和分析,从而得出科学的结论,这对于客观描述小篆的构形系统也有着重要的意义。

四、结语

《说文》所构建的540个部首,大多是以象形独体字来充当,部首为形声字的只有50个左右,约占《说文》部首的百分之十。形声字部首一般都是人们在当时的社会语境中的常用字,但是也常容易出现与其部内字的关联度并不密切的情况。从古文字形体演变和词义的发展变化进行分析,“放”字作为形声字部首和它内部所统摄的“敖”和“敫”的联系的紧密程度并不是很高。究其原因,主要是由于字词之间关系的复杂性造成的。文字的性质是记录语言的书写符号系统,汉字因为记录汉语所以从汉语语素那里移植来了音和义,但汉字也有自己的构形系统。字和词分属于不同的系统中,字形会随着时间的流逝而发生变化,当其演变到某一共时层面上时即可以构建一个系统。许慎所坚持的形义统一的创部观,一方面,能够用部首字把部内字有效统摄起来,构建了一个较为严密的小篆的构形系统;另一方面,在形义统一的原则下建构起来的系统也会出现少部分部首与部首内部字之间的统摄关系理据性不足的情况。