核心素养背景下如何利用真实性情境进行高中生物概念教学

2022-06-15王丹唐元宵徐忠东吴立清

王丹 唐元宵 徐忠东 吴立清

摘要 就如何利用真实性情境设计高中生物概念教学进行了探讨,以思考学科核心素养形成的途径与方式,能够为一线教师的教学起到抛砖引玉作用。通过设置合理的真实性情境进行概念教学,使之明确概念教学的学习目标、学习路径,帮助学生建构清晰的知识结构,进而使学生有效理解概念性知识,在概念建构的过程中发展学生的生物学学科核心素养。

关键词 高中生物学 学科核心素养 真实性情境 概念教学

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

课堂教学是发展学生学科核心素养的主阵地。新课改背景下,教师以学科知识为主要载体,学科活动为主要路径,发展学生的学科核心素养為教学目标。为了尽快达成这一目标,教师可以把概念性知识放在真实性情境中,让学生去探究,能够加深学生对概念的理解。“知识只有融入情境才能好理解,知识的情境化是知识活化并且转化为素养的必经途径。情境在课程中发挥了不可忽视的作用。真实性的情境是核心素养培养和形成的途径和方式,也是核心素养考核评价的重要依托。”下面以“核酸是遗传信息的携带者”为例,探究在学科核心素养背景下如何利用真实性情境进行高中生物概念教学。

1 明确概念教学的学习目标

可以转化为素养的知识和能力,才最有价值。在概念教学中达成概念性的理解(最终形成生命观念),就使知识具有了广泛的迁移性。知识和能力只有具有广泛迁移性的时候,才能变为人的一种素养,即在真实性情境中达成概念性知识的理解过程,也是学科核心素养形成的过程。通过概念的教学达成对概念的理解,在概念理解中发展学生的核心素养,这是概念教学的目标。本节课教学目标为能够概述“核酸由核苷酸聚合而成,是储存与传递遗传信息的生物大分子”。

2 建构清晰的知识结构进而明确概念学习路径

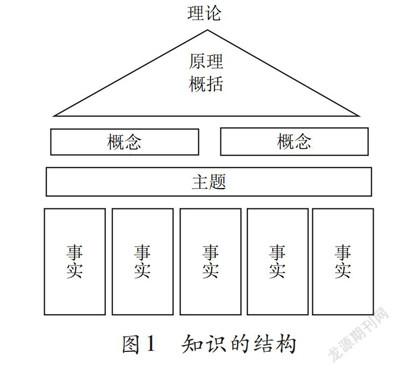

知识是发展核心素养的载体。如何在构建知识的过程中发展核心素养,是一线教师要努力的方向。概念作为知识组成部分在知识结构中处于什么样的位置?该问题的回答在林恩·埃里克森知识的结构模式(图1)中得以呈现。

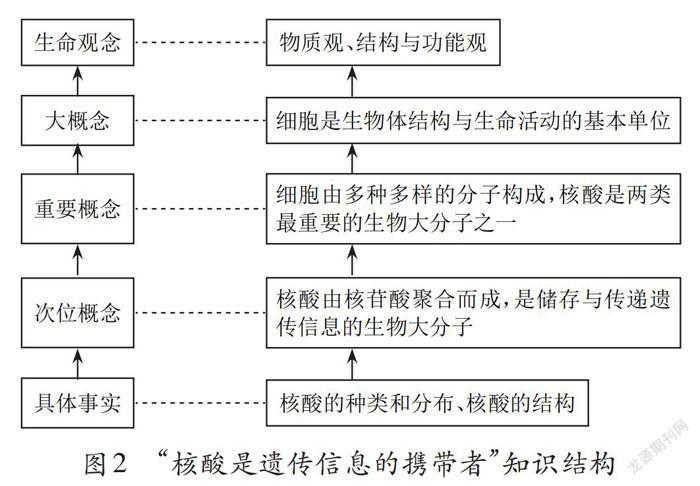

从图1中,可以得知,概念、概括、原理和理论的概念性知识是在事实性知识的基础上形成的,只有把事实及主题与概念联系在一起才能形成概念。明确主题下概念,寻求有效的事实案例支撑,是概念教学达成的必要准备工作。“核酸是遗传信息的携带者”一节的知识结构如图2所示。

中学阶段是学生概念结构建立、获得对知识的深入理解、夯实生物学课程基础的关键阶段。教师自身建立清晰的知识结构,才能在概念教学中为学生概念建构提供更好的帮助。

3 依据概念学习路径引导学生建构概念

“事实性内容能够例证,需要学生实现的概括(概念性理解)。引导性问题帮助学生从事实性的知识(或实例)过渡到概括(概念性层次上的理解)。”

3.1运用引导式概念教学方法

依据概念的结构,从下而上的引导式教学是概念教学运用的主要方法。即通过提供具体事实以及通过设置引导性问题引发思考,从而实现事实的概括(获得概念性的理解)。

本节课的具体事实包括核酸的种类与分布、核酸的结构、核酸的功能。这些具体事实为本节课所需要达成的概念性理解“概述核酸由核苷酸聚合而成,是储存与传递遗传信息的生物大分子”的支撑。

3.2设置引导性问题

引导性问题(事实性问题、概念性问题、激发性问题)驱动学生思考,建立事实与概念之间的联系,引导学生达成概念性理解。教师在教学中需要区分事实性问题、概念性问题及激发性问题,通过教学设计,有意识地预设何时实现学生对概念的理解。

本节课聚焦的事实性问题为:如何描述核酸的结构与功能?

本节课的知识结构与引导性问题的关系如下:

首先“核酸的种类及分布、核酸的结构单位、核酸是由核苷酸连接而成的长链”的知识结构是在一系列事实性问题引导下搭建起来的。这样的知识结构为形成本节课重要的概括“概述核酸由核苷酸聚合而成,是储存与传递遗传信息的生物大分子”提供了依据。之后,教师提出概念性问题:脱氧核苷酸只有4种,DNA 大多为双螺旋结构,为什么 DNA 分子具有多样性?概述由核苷酸构成的生物大分子核酸为什么能够储存传递遗传信息。以此引导学生思考;最后达成本节课概念性理解目标“概述核酸由核苷酸聚合而成,是储存与传递遗传信息的生物大分子”。

4 选择概念教学中真实性情境创设途径

清晰的概念学习路径是达成概念理解的基础,真实性情境能够让知识更好理解。那么,如何创设真实性情境,从而更好地促进概念的理解呢?

4.1依据课题下概念学习目标及学生经验,选择真实性情境素材

生物学真实性情境素材主要来源有生活、实验、生产实践、科学研究(生物学观察、生物热点前沿、科学史等)、社会热点议题等。

本节课真实性情境主要情境素材有核酸结构的认识、新型冠状病毒核酸检测、DNA 能够提供犯罪嫌疑人的信息、镰刀型细胞贫血症。

本节课情境素材主要来源有科学研究中的实验与观察、社会热点议题。

4.2选择真实性情境素材的呈现形式

为概念学习创设的真实性情境只有通过呈现,才能被学生接收。而情境创设的目的之一在于使需要被内部加工的信息易于被接收,从而完成后续的信息加工。

以信息的感觉通道为参考,高中生物学情境呈现的形式主要有实物、图片、模型、多媒体音视频与动画、语言文字、动作等。

4.3综合运用真实性情境创设的途径

教师要依据概念学习目标与学生经验,选择恰当的真实性情境素材。选择情境呈现形式要使情境中与知识构建相关的信息易于被学生知觉和注意,同化到原有认知结构中,从而达成意义的理解。选择真实性情境素材与呈现方式是真实性情境创设的途径。教师恰当运用真实性情境创设的途径,有益于知识的生成与理解。

在本节课中,真实性大情境“新冠肺炎的核酸检测”贯穿了整节课。素材来源社会热点议题,呈现形式为核酸采集图片、文字语言。检测核酸的场景给学生亲切熟悉之感,教师描述核酸检测的过程与目的,提出问题,促进学生探究:“核酸检测的原理究竟是什么?”教师创设情境,把情境与本节课所学知识联系起来,从而发挥主导作用。

情境创设的效果就不再仅仅停留在活跃课堂,而是起到提升学习兴趣、引发思考、提高课堂有效性的作用。生物学微观结构及功能等抽象的概念离不开科学研究中的科学观察,借助显微镜等工具的生物学及学科交叉实验常常是科学观察的真实性情境素材来源。核苷酸与核酸的结构微观抽象,教师通过实物、图片、模型、多媒体音视频与动画方式呈现,不仅使核苷酸与核酸的结构更加直观形象,而且调动了学生感官,有利于学生理解微观抽象概念。

5 设置真实性情境下概念教学达成的途径

课题中设置真实性情境下概念学习任务(一系列活动)是真实性情境下概念达成的途径。学生在教师设置的一系列活动过程中,解决知识结构下所对应的引导性问题,逐步达成概念的理解。本节课学习活动主要包括阅读、图片观察、动态图观察、模式图观察、结构模型图连接、思考练习题。

本节课设置的活动与对应的知识目标如下(引号部分为本节课对应的真实性情境素材):

首先,学生阅读书本,观察“DNA 和 RNA 在细胞中的分布”实验结果图片,说出核酸的种类和分布;观察“真核细胞、原核细胞、病毒不同生物的模式图”,说出不同生物的核酸种类。接着,观察“核苷酸分子结构图”“DNA 与 RNA 在化学组成上异同的饼状关系图”,说出核酸的基本单位、组成、基本组成元素、种类、分类依据、两类核苷酸碱基的区别、构成 DNA 与 RNA 的碱基种类、5种碱基能构成核苷酸的种类、核苷酸的名称、DNA 与RNA在化学组成上的区别、DNA 与 RNA初步水解与彻底水解的产物。

其次,学生观察“核苷酸连接成长链的动态结构模式图”,说出核苷酸连接成长链的方式;利用“4种脱氧核苷酸的结构模型图”,完成4个核苷酸的连接。观察“DNA 的结构模式图”,尝试描述DNA 的结构。

最后,学生思考:脱氧核苷酸有4种,DNA 大多为双螺旋结构,为什么 DNA(或 RNA)分子具有多样性?由100个脱氧核苷酸组成的单链核酸片段的组合方式有几种?学生在分析、讨论后,可以真切体会碱基排列顺序的多样性,理解核苷酸排列顺序存储着生物遗传信息。教师用语言文字描述、图片呈现“新冠肺炎的核酸检测”“DNA 能够提供犯罪嫌疑人的信息”“患有镰刀型细胞贫血症患者,核苷酸序列的改变也可以引发生物性状的改变”,概述检测核酸鉴定生物的原因,从而引导学生概述核酸的功能。

6 发挥真实性情境在概念教学中的作用促进概念的建构

6.1创设适宜的真实性情境,提升学生的体验

维特罗克的学习生成理论认为,学习是学习者生成信息的有意义过程,这一过程是通过原有认知结构及相关知识经验与环境中接收到的感觉信息相互作用实现的。

真实性的情境可以使知识形象化、活化,使学生打开多感觉通道便于信息的接收。教师用形象生动的图片或模型呈现生物微观抽象世界,使微观抽象内容易于被学生感知。

本节课上对核酸结构的认识基于学生原有经验(化学物质的认识等),“新型冠状病毒核酸检测”不仅是学生熟悉的社会议题,且学生有亲身的体验。通过上一節课“蛋白质是生命活动的主要承担者”中对“镰刀型细胞贫血症”的学习,学生已知道一个氨基酸的改变就可能造成蛋白质空间结构的改变,从而导致细胞结构异常,机体出现相应的病症。可见,氨基酸的排列顺序(蛋白质的一级结构)对蛋白质的结构和功能起着至关重要的决定作用。即,蛋白质的功能是以特定的空间结构为基础,而这样的空间结构是由一级结构决定的。

通过本节课学习,学生知道了碱基排列顺序的改变影响核苷酸序列,也改变了生物的性状。结合两节课所学,学生能够推理出,核酸序列可能编码蛋白质相关的信息,核酸序列与生物性状之间具备对应关系。适宜的真实性情境的创设,实现了原有的知识经验与接收到的感觉信息相互作用,达成概念意义的建构。

6.2创设引发主动参与的真实性情境

真实性情境容易激发学生兴趣,引发学生主动参与。本节课通过探寻新冠核酸检测能确定是否感染新冠病毒、DNA 能够提供犯罪嫌疑人的信息、镰刀型细胞贫血症原因,紧密联系生活。教学成为师生的对话,学生在丰富的学习体验基础上,在教师有目的的引导下,主动地进行概念的建构,提升了学习效果,也培养了学生的科学思维品质和参与社会事务的积极性。

6.3注意情境创设的连续性

真实性大情境贯穿于核心概念教学的全过程。本节课选择“新型冠状病毒核酸检测”真实性大情境贯穿,促进了学生的生命观念、社会参与和科学思维生物学学科核心素养的形成。

同时,小情境贯穿于课程相关主题,真实性情境“镰刀型细胞贫血症”可运用到必修1的“蛋白质是生命活动的主要承担者”“核酸是遗传信息的携带者”、必修2的“基因指导蛋白质的合成”“基因表达与性状的关系”“基因突变和基因重组”相关课时,建立起新旧知识的联系,从而使学生把新知识纳入已有认知结构中。

知识形成整体,有益于构建知识的联系,情境的贯通是实现知识整体性,概念间形成相互联系,达成概念性的理解(概括)的手段。情境的贯穿与知识整体性要求是统一一致的。

指向学科核心素养的高中生物学真实性情境下的概念教学设计思路如图3所示。

“创设真实情境的目的,就是希望学生能够从复杂的现实情境中去获取知识,能够整理和概括信息。通过情境,让学生与生活联系起来,以生动有趣的情境来引发学生学习的兴趣,从而让学生感受到学习的快乐。”知识是核心素养发展的载体,在知识的教学中达成学生概念性的理解从而实现学生学科核心素养的发展。而真实性情境教学是达成概念性理解、实现发展学生学科核心素养的途径与方式。概念建构的过程就是概念性知识理解的过程,也是提升学科核心素养的过程。概念教学的过程与核心素养培养的过程具有一致性。

参考文献:

[1]余文森.核心素养导向的课堂教学[M].上海:上海教育出版社,2017:92-191.

[2]林恩·埃里克森,洛伊斯·兰宁.鲁效孔,译.以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践[M].上海:华东师范大学出版社,2018:37-105.

[3]李吉林.情境教育精要[M].北京:教育科学出版社,2016:17-26.

[4]陈琦,刘儒德.当代教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2019:131-241.

[5]吴成军.生物学学科核心素养的教学与评价[M].上海:华东师范大学出版社,2020:118-112.