循证护理在急性心肌梗死后心律失常护理中的应用效果分析

2022-06-14陈丽花张雪好

陈丽花,张雪好

福建省厦门大学附属第一医院护理部,福建厦门 361000

急性心肌梗死是由于冠状动脉出现急性或者持续性的缺血和缺氧而引起的心肌损伤和坏死, 患者通常会出现剧烈的胸痛, 该病起病比较突然、 变化快,是冠心病中比较严重的类型,不仅临床治疗难度大,且治疗后易病发心律失常,对患者的身心健康造成了严重的负面影响[1-2]。因此,合理化的护理干预是提高患者治疗效果,改善预后的关键所在。随着生活水平的不断提升, 常规的护理模式已经很难满足患者的临床需求,所以,需要对其进行改进及完善,提高整体护理服务质量。 基于此,该文随机选取2018年 1 月—2020 年 1 月 100 例急性心肌梗死后心律失常患者作为研究对象, 分别对患者进行常规护理和循证护理,将两组患者的护理满意度、生存质量评分依从性进行比较。 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取100 例患有急性心肌梗死后心律失常的患者进行研究, 采用计算机随机数字奇偶分配法进行分组,每组50 例,对照组采用常规护理,研究组采用循证护理。 研究组男女比例为27∶23;平均年龄(56.52±1.42)岁。 对照组男女比例为 26∶24;平均(55.52±2.85)岁。两组一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 该研究经院内伦理委员会的审查与批准。

纳入标准:①知情且同意;②该研究满足急性心肌梗死后心律失常临床诊断标准[3]。

排除标准:①精神疾病者;②严重脏器损伤者;③依从性较差者[4]。

1.2 方法

对照组行常规护理:在患者入院后,介绍相关的住院环境,对患者产生的紧张、抑郁的不良心理状态进行疏导。 介绍疾病相关知识、治疗的相关事项、治疗成功案例,还需要告知其护理的内容及目标,严格叮嘱患者及家属药物的相关服用剂量及用法, 避免患者及其家属擅自更改用量。 由科室内的护理人员24 h 轮班监测患者的生命体征变化。

研究组行循证护理:①提出循证问题:成立循证护理小组。 护理小组成员包括专业的护理经验的护士、护士长等组成。对于护理小组的成员做好相关的循证护理知识,并且进行不同的培训还有考核方式,这样能更好地保证循证护理措施的正确和规范的实施。进行循证护理培训,总结临床数据并结合100 例患者的具体情况进行分析,确定循证护理问题[5]。 ②寻找循证支持:查阅相关文献,利用计算机网络检索相关文件, 结合护理专业技能及临床经验针对循证问题制订并实施护理计划。做好循证护理方案,护理小组成员对收集到的有关心肌梗死并发心律失常患者的文献资料进行回归性分析, 再结合以往的护理经验找出在对心肌梗死患者进行护理的过程中存在的问题。之后再依照循证护理方面的问题,还有对患者的病情做好评估工作, 并且制订更加合理的护理方案。 之后再依照循证护理方面的方案来做好相应的护理措施。 ③循证实施:根据提出的循证问题,结合患者的实际情况进行对症护理: 在每天的例行检查过程中, 明确告知患者其疾病发展情况与相应护理方案,促使其能够清楚掌握自身现状,便于后续接受护理及展开自我调节;对于心理素质较低者,可通过列举成功治疗案例增加其信心, 促使其能够以积极心态来面对治疗,为提升护理疗效奠定基础。除此之外,对于患者而言,家属陪伴同样重要,不仅能缓解不良心理,促进疾病康复,同时也是提高护理疗效的重要手段之一。 护理人员需要详细了解患者的病情, 并针对其身体状况制订早期康复计划, 例如慢走、晨跑等,通过体质锻炼来强化患者的抗病能力。但要注意, 康复训练的强度方面一定要进行科学规划,应秉承“循序渐进”的原则安排锻炼,超负荷的恢复训练不仅不利于患者康复, 反而会对患者的恢复造成负面影响。 患者的饮食控制也是健康护理中的关键内容,基于患者的病情告知其需要忌口的食物,多以清淡为主,严格控制高脂高糖的摄取比例,尽可能地避免因食物而加重病情的状况,只有这样,才能在不耽误患者吸收营养的前提下保证其饮食的合理性与科学性。在药物使用方面,护理人员需要严格依照医院规定来明确使用方式、剂量以及注意事项,并将这些清楚地告知患者和家属,另外,在用药前,护理人员必须了解患者病史, 防止在用药期间出现各种不良反应, 同时也要将药物服用的忌讳和重要性等明确告知患者,定期监测其各项健康指标,全面了解患者在药物服用后的病情发展, 便于后续的健康治疗[6]。急性心肌梗死并发心律失常患者大部分都会伴有心理负担,致使无法正常作息,甚至会出现各种不良反应,对于病情的发展极为不利。 对此,护理人员可以通过健康教育手册的发放与讲解告知病患基本的护理知识,让其了解到情绪在治疗中的关键性,强化医患之间的密切联系, 提高患者的配合度和依从性,便于护理进程的持续推进。要想达到良好的健康教育成效,护理人员还可以从教育方式层面出发,借助先进的新媒体来开展各种宣传活动, 让患者能从讲座、微信公众号等途径来了解疾病知识,在实现答疑目的的同时也能强化其自我防护能力, 从而在饮食、运动、用药等方面多加留意,为病情的康复提供良好的条件基础。通常,患者所了解的疾病知识基本上都源于医护人员, 对与疾病相关的知识体系存在认知缺陷, 导致实际防护工作得不到患者的高度配合,对此,医院可以更加重视健康咨询平台的构建,依托正确的指导来强化患者对疾病的重视程度,从而让相关注意事项深入其日常行为中[7]。展开健康指导,结合患者年龄、文化程度等,对其实施健康宣教工作, 通过多种方式将健康指导融入到患者管理过程中,如以健康小册子、视频宣传、微信公众号推送等形式,将结合健康教育与护理内容,进一步提升其对于自身疾病知识的认知。并发症护理指导,由于患者有心律失常并发症,所以这种情况下,应该做好患者的并发症护理指导工作。定期询问患者情况,掌握其护理需求,并做好并发症预防工作,如果患者出现了心绞痛、呼吸困难时,应该及时采取对应的处置措施,给予患者症状缓解处理。 ④循证评估:每日定期对患者护理效果进行评估和总结, 发现临床工作中的不足并进行修改和完善[8]。 ⑤用药指导:患者护理指导过程中, 用药指导干预也是比较重要的干预内容之一,通常情况下,会给予患者胺碘酮用药,通过胺碘酮降低其心律失常症状,缓解患者病情,从而实现提升护理治疗目的。在治疗过程中,对患者的各项生命指标进行严格监测,并监督患者用药情况,不能自行更改剂量或停用, 并密切观察患者用药后的反应,如果出现异常,应上报给医生。 可进行适当的运动和康复锻炼,根据自己的具体情况,调整运动强度及时间,如果在运动期间出现心悸等不舒服的情况,应立刻停止。

1.3 观察指标

①比较两组患者护理满意度。 采用该院自制的护理满意度调查问卷,满分为100 分,分为非常满意(70~100 分)、满意(50~69 分)和不满意(0~49 分)。评分越高,说明患者的满意度越高。②采用生存质量量表(SF- 36)对两组患者进行调查,主要内容包括生理功能、情绪反应、睡眠质量、人际关系等,分值越高,生存质量越好。 ③对比两组患者心理状态:SAS、SDS,分数越低其心理状态越好。 ④对比两组患者的症状改善时间,分为心悸、胸闷、低血压。⑤对比两组患者治疗依从性。分为完全依从(患者能够完全遵循医嘱用药、接受健康教育、按时复诊)、部分依从(患者基本能够遵循医嘱用药、 接受健康教育、 按时复诊)和不依从(患者很少能够遵循医嘱用药、接受健康教育、按时复诊)。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0 统计学软件处理数据, 计量资料符合正态分布,以()表示,组间差异比较以t检验;计数资料以[n(%)]表示,组间差异比较以χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

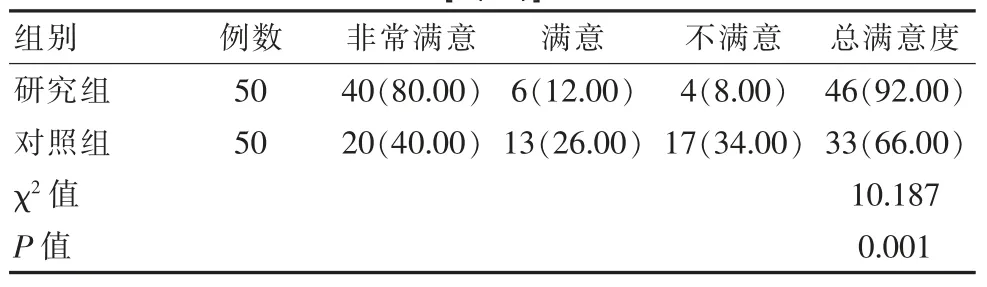

2.1 两组患者护理满意度对比

研究组满意度高于对照组, 差异有统计学意义(χ2=10.187,P=0.001),见表 1。

表1 两组患者护理满意度对比[n(%)]Table 1 Comparison of nursing satisfaction between two groups[n(%)]

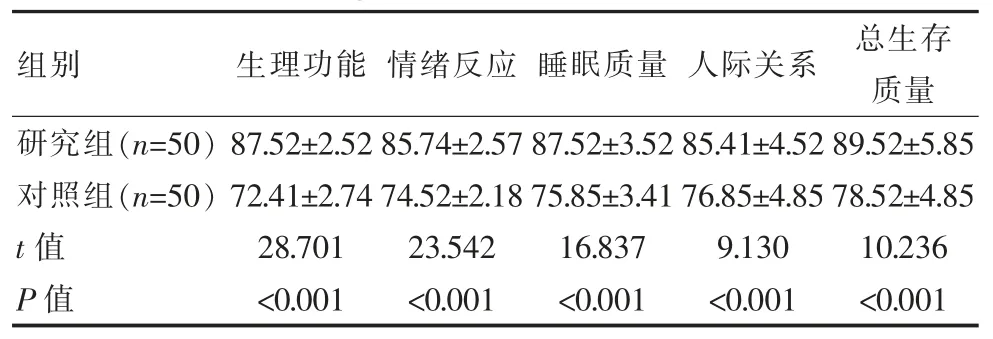

2.2 两组患者生存质量评分对比

研究组生理功能、情绪反应、睡眠质量、人际关系、总生存质量等评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组患者生存质量评分对比[(),分]Table 2 Comparison of quality of life scores between two groups[(),points]

表2 两组患者生存质量评分对比[(),分]Table 2 Comparison of quality of life scores between two groups[(),points]

组别 生理功能 情绪反应 睡眠质量 人际关系 总生存质量研究组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值87.52±2.52 72.41±2.74 28.701<0.001 85.74±2.57 74.52±2.18 23.542<0.001 87.52±3.52 75.85±3.41 16.837<0.001 85.41±4.52 76.85±4.85 9.130<0.001 89.52±5.85 78.52±4.85 10.236<0.001

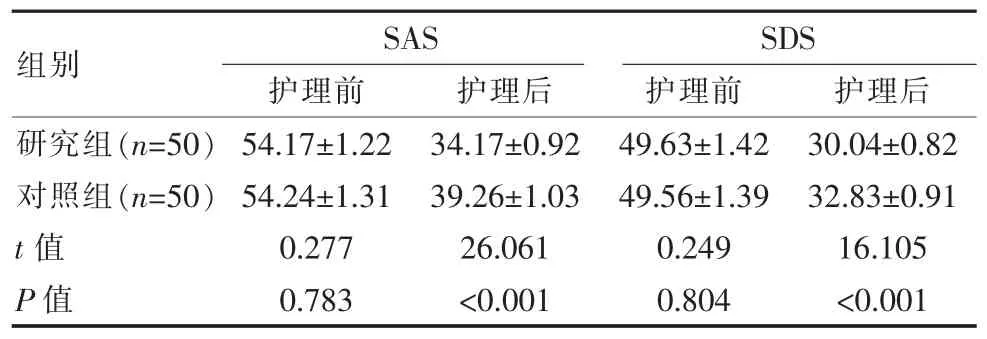

2.3 两组患者心理状态分析对比

护理前两组患者心理状态差异无统计学意义(P>0.05)。护理后研究组 SAS 和 SDS 评分更低,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 两组患者心理状态分析对比[(),分]Table 3 Comparison of psychological state between the two groups of patients [(),points]

表3 两组患者心理状态分析对比[(),分]Table 3 Comparison of psychological state between the two groups of patients [(),points]

组别SAS护理前 护理后SDS护理前 护理后研究组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值54.17±1.22 54.24±1.31 0.277 0.783 34.17±0.92 39.26±1.03 26.061<0.001 49.63±1.42 49.56±1.39 0.249 0.804 30.04±0.82 32.83±0.91 16.105<0.001

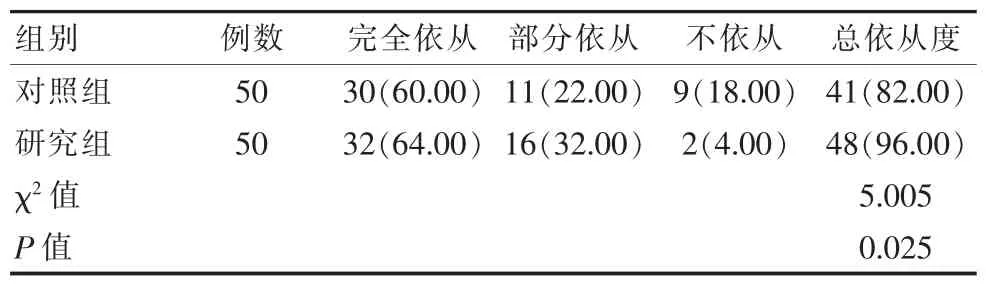

2.4 两组患者治疗依从性对比

研究组治疗依从性较对照组更高, 差异有统计学意义(P<0.05),见表 4。

表4 两组患者治疗依从性对比[n(%)]Table 4 Comparison of treatment compliance between two groups [n(%)]

2.5 两组患者症状改善时间对比

研究组心悸、胸闷、低血压改善时间均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 5。

表5 两组患者症状改善时间对比[(),d]Table 5 Comparison of symptom improvement time between two groups[(),d]

表5 两组患者症状改善时间对比[(),d]Table 5 Comparison of symptom improvement time between two groups[(),d]

组别 心悸 胸闷 低血压研究组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值4.50±0.85 7.74±0.41 24.277<0.001 3.52±0.14 5.88±0.21 66.119<0.001 3.63±0.15 6.53±0.28 64.556<0.001

3 讨论

冠状动脉粥样硬化为该病的基础病变, 少数患者会出现其他病变,例如急性冠状动脉栓塞等,心肌梗死不但对患者的心血管造成非常严重的伤害,还会影响患者的呼吸和消化系统, 救治不及时还可能会危及生命[9-10]。 心率失常是急性心肌梗死治疗后的常见并发症,其病死率较高,因此,亟需采取合理有效的护理措施,帮助患者改善临床症状,提高生存质量[11]。 循证护理以解决临床问题为出发点,提出循证问题,寻找循证依据,根据患者疾病特点给予患者对症护理,提高了护理决策的科学性,使得护理工作具有更强的针对性和全面性[12]。 常规护理虽以患者的基础需求为目的,但不具备主观能动性,使得护理内容与措施缺乏合理性, 不能主动地应对与解决护理过程中所存在的疑难问题, 使其在应用上受到了一定的局限[13]。 相比之下,循证护理能够充分解决上述护理中的缺陷, 循证护理是在常规护理的基础上将其完善,由被动变换为主动,主动对患者进行健康宣教, 增加患者对急性心肌梗死后心律失常的了解程度,树立患者治疗疾病的信心,同时适当的心理干预可提高患者的心理状态, 缓解焦虑、 抑郁等负面情绪;对患者进行饮食指导,增加营养摄入,养成良好的饮食习惯;针对患者的身体条件及病情发展,指导患者适当运动,有助于机体免疫力的提升[14-15]。 循证护理通过以往临床护理资料的综合分析, 结合患者具体病情,为其制订个性化、针对性护理方案,既能够改善其不良情绪,以积极心态来面对治疗,同时还能够降低患者在治疗期间发生护理不良事件的风险, 增加其对于护理人员信任感, 满足患者护理需求,对提升疗效、构建和谐护患关系、降低患者不适感及增强其满意度具有积极意义[16-17]。

柴小琴[11]对循证护理对急性心肌梗死后心律失常患者生活质量及护理满意度的影响展开研究,结果显示:经循证护理后,急性心肌梗死合并心律失常患者的生活质量显著提升, 各项指标评分均优于常规护理,患者的满意度高达95.42%,且患者的治疗依从性显著提升,降低了患者死亡风险,保证了患者的生命安全。 其研究结果论证了循证护理的临床有效性, 能够为急性心肌梗死后心律失常患者提供更加专业的医疗护理服务。

唐越[18]通过研究循证护理在急性心肌梗死并发心律失常护理中的应用,结论显示,观察组采用循证护理患者的护理满意度91.75%显著高于对照组,与该研究中研究组护理满意度92.00%的结果相近。

通过该文的论述可知,研究组护理满意度高、生存质量评分高、症状改善时间少于对照组(P<0.05)。该文与其他资料结果进行了综合对比得出, 证实了循证护理可有效提高急性心肌梗死合并心律失常的护理效果,促进患者的快速康复,具备较高的临床使用价值。

综上所述, 循证护理在急性心肌梗死合并心律失常护理中的应用效果显著,推动了护理的新模式、新技术的发展,进一步完善了护理体系,在护理工作发展中起到重要作用,提高了患者的治疗效果,具有推广价值。