水中运动治疗应用于脑卒中患者康复效果的系统评价再评价

2022-06-10胡楠楠郭红林可可张傲陈闪闪

胡楠楠,郭红,林可可,张傲,陈闪闪

脑卒中发病率高、死亡率高,呈现年轻化趋势[1],已成为全球性的公共卫生问题,预测到2025年,我国脑卒中患病人数将继续上升至4 087.20/10万[2]。虽然诊疗技术不断改进,脑卒中存活率有所上升,但研究显示,70%~80%的患者会遗留不同程度的残疾和功能障碍[3]。其中,对患者影响最大的是一系列肢体功能障碍,其可造成患者自理能力受限、日常活动能力降低[4],严重影响着脑卒中患者的生存质量和健康寿命[5]。实践表明,康复是降低卒中致残率最有效的方法,也是卒中组织化管理模式不可或缺的关键环节[6]。水中运动治疗是指在水环境中进行,通过浸于水中执行针对性治疗动作,利用水的温度、机械和化学性质,从而发挥水疗的主动及被动治疗效应的康复治疗形式[7]。2016年美国卒中学会发布的《成人脑卒中康复与恢复指南》指出,水中运动治疗在脑卒中运动功能康复中的疗效尚不明确[8]。我国2020年发布的脑卒中水中运动治疗临床实践指南,介绍了水中运动的科学原理、治疗作用,制定了评定治疗的推荐意见,形成了首部具有我国特色的脑卒中水中运动治疗指南,但其证据来源仅基于单项的系统评价,缺乏对该领域系统评价的全面检索与分析[9]。近年来,已有多篇系统评价对水中运动改善脑卒中患者康复效果的临床证据进行了研究和探索,然而其应用在脑卒中领域的时间相对较短,不同研究间仍存在着方法学上的不一致性,报告质量和证据等级亦参差不齐,可能会影响干预措施的设计与开展,甚至造成对临床决策的误导。因此,本研究将基于系统评价再评价的方法[10],客观呈现该类研究的方法学偏倚及结论的可靠程度,以期为水中运动在脑卒中康复领域的开展提供更为科学的依据。

1 资料与方法

1.1 方案注册 本系统评价再评价的方案于2021-03-10在国际系统评价平台(INPLASY)注册(注册编码INPLASY202130032)。

1.2 文献纳入与排除标准

1.2.1 文献纳入标准 (1)研究类型为基于水中运动进行脑卒中患者康复的随机对照试验(RCT)的系统评价/Meta分析。(2)研究对象为明确诊断为脑卒中的患者,年龄≥18岁,性别、种族、籍贯和教育程度不限。(3)干预组采用以患者主动运动为主的、有计划的、结构化的水中运动治疗,或采用水中运动治疗结合其他常规康复治疗;对照组采用非水中运动治疗,包括常规康复治疗(如陆上运动训练)或空白对照(不施加任何辅助康复护理措施)等。(4)主要结局指标为平衡功能、肌肉力量和移动能力,次要结局指标为生活质量、日常生活活动能力、情绪、不良反应等。

1.2.2 文献排除标准 (1)非中、英文文献;(2)重复发表;(3)无法获取全文;(4)数据报告不完整且无法补充获取;(5)系统评价再评价计划书或质量评价、会议摘要等。

1.3 文献检索策略 于2021年6月,计算机检索PubMed、Cochrane Library、EmBase、CINAHL、Web of Science、中国知网、万方数据知识服务平台、维普网和中国生物医学文献数据库,检索时限为建库至2021-06-15,同时以“滚雪球”的方式追溯纳入文献的参考文献,以补充获取相关文献。采用主题词与自由词相结合方式,中文检索词包括卒中、中风、脑卒中、脑梗死、脑栓塞、脑血管意外、脑血管障碍、水疗、水治疗、水中治疗、水中运动训练、水中运动疗法、水中运动治疗、Meta分析、荟萃分析、系统评价、系统综述、数据合成、整合分析、元分析等,英文检索词包括stroke、apoplexy、cerebral infarction、cerebral accident、brain vascular accident、cerebrovascular disorder、CVA、hydrotherapy、hydrokinetics、hydrokinesitherapy、aquatic therapy、aquatic exercise、underwater exercise、aquatic therapeutic exercise、waterbased exercise、pool therapy、aqua aerobics、meta analysis、metanalysis、meta analyses、data pooling、systematic review等。以PubMed为例的检索策略可扫描本文二维码获取。

1.4 文献筛选与资料提取 将检索到的相关题录导入Note Express文献管理软件,通过查重功能删除重复题录,由2名接受培训并通过预试验的研究者独立阅读文题、摘要,根据纳入与排除标准筛选明显不符合的文献后,对可能符合纳入标准的文献进一步阅读全文,筛选并交叉核对,若出现分歧,则交由第3名研究者进行仲裁。采用电子表格软件Microsoft Excel自制表格将纳入文献的信息加以提取和整理,提取的内容包括:(1)发表信息,包括第一作者、发表年份、发表国家等;(2)研究对象,包括纳入文献类型、数量及样本例数、干预/对照措施、结局指标;(3)研究结论,包括主要研究结果、局限性等。

1.5 文献质量和证据质量评价 由2名接受培训并通过预试验的研究者,独立采用AMSTAR 2(assessment of multiplesystematic reviews)对纳入文献进行方法学质量评价,采用PRISMA(preferred reporting itemsfor systematic reviews and meta-analyses)量表进行报告质量评价,同时采用GRADE(grades of recommendations assessment,development and evaluation)证据分级系统对结局指标进行证据质量评价。若出现分歧,则交由第3名研究者进行仲裁。AMSTAR 2作为近期研发的系统评价方法学质量评价工具,涉及系统评价的选题、设计、注册、数据提取、数据统计分析和讨论等全过程,共包括16个条目。条目1:研究的问题和纳入标准是否包含了PICO(P,实验对象,人群;I,干预措施;C,控制因素,对照组;O,结果结论)部分?条目2:是否声明在系统评价实施前确定了系统评价的研究方法?对于与研究方案不一致处是否进行说明?条目3:在纳入文献时是否说明纳入研究的类型?条目4:是否采用了全面的检索策略?条目5:是否采用双人重复式文献选择?条目6:是否采用双人重复式数据提取?条目7:是否提供了排除文献清单并说明其原因?条目8:是否详细地描述了纳入的研究?条目9:是否采用合适工具评估每个纳入研究的偏倚风险?条目10:是否报告纳入各个研究的资助来源?条目11:做Meta分析时,是否采用了合适的统计方法合并研究结果?条目12:做Meta分析时,系统评价作者是否评估了每个纳入研究的偏倚风险对Meta分析结果或其他证据综合结果潜在的影响?条目13:解释或讨论每个研究结果时是否考虑纳入研究的偏倚风险?条目14:是否对研究结果的任何异质性进行合理的解释和讨论?条目15:如果系统评价作者进行定量合并,是否对发表偏倚(小样本研究偏倚)进行充分的调查,并讨论其对结果可能的影响?条目16:是否报告了所有潜在利益冲突的来源,包括所接受的任何用于制作系统评价的资助?其中条目2、4、7、9、11、13、15为关键条目,≤1个非关键条目不符合评为“高”,>1个非关键条目不符合评为“中”,若1个关键条目不符合并伴或不伴非关键条目不符合评为“低”,>1个关键条目不符合并伴或不伴非关键条目不符合评为“极低”[11]。PRISMA量表由27个条目组成,评分原则为每个条目完整报告计1分,部分报告计0.5分,未报告计0分,满分27分,<15分为有相对严重的信息缺陷,15~21分为报告有一定缺陷,>21~27分为报告相对完全[12]。GRADE系统作为一套证据评级系统,包括研究的局限性、不一致性、不直接性、不精确性及发表偏倚共5个降级因素,从而将证据质量分为高、中、低和极低4个等级,不降级为“高级”,降1级为“中级”,降2级为“低级”,降3级及以上为“极低级”[13]。

1.6 资料分析方法 由于本次纳入的系统评价/Meta分析研究间存在较大异质性,主要表现为水中运动干预方式、时长的不一致,故本研究未对纳入研究进行定量合成分析,仅采用定性描述分析方法,并对证据进行分级。

2 结果

2.1 文献筛选流程及结果 初检获得文献131篇,去重后获得87篇文献;阅读题目和摘要初筛,剔除文献类型、研究对象、主题等明显不符的文献55篇,共获得32篇文献;阅读全文复筛,剔除研究设计、研究内容等不符的文献23篇,最终纳入9篇系统评价/Meta分析[14-22]。文献筛选流程及结果见图1。

2.2 纳入文献的基本特征 纳入的9篇文献中,7篇[14-16,18-20,22]为英文,2篇[17,21]为中文;发表年份为2011—2021年,其中2011年发表的1篇[14]来自Cochrane协作组;9篇文献纳入原始研究的类型均为RCT,纳入原始研究数量为4~24篇,样本量为94~861;9篇均说明了所采用的质量评价工具,对纳入研究进行了方法学质量评价,并对纳入研究结果进行了Meta 分析;4 篇文献[14,16,20-21]报告有资金支持(表 1)。

表1 纳入研究的基本特征Table 1 Basic characteristics of included systematic reviews

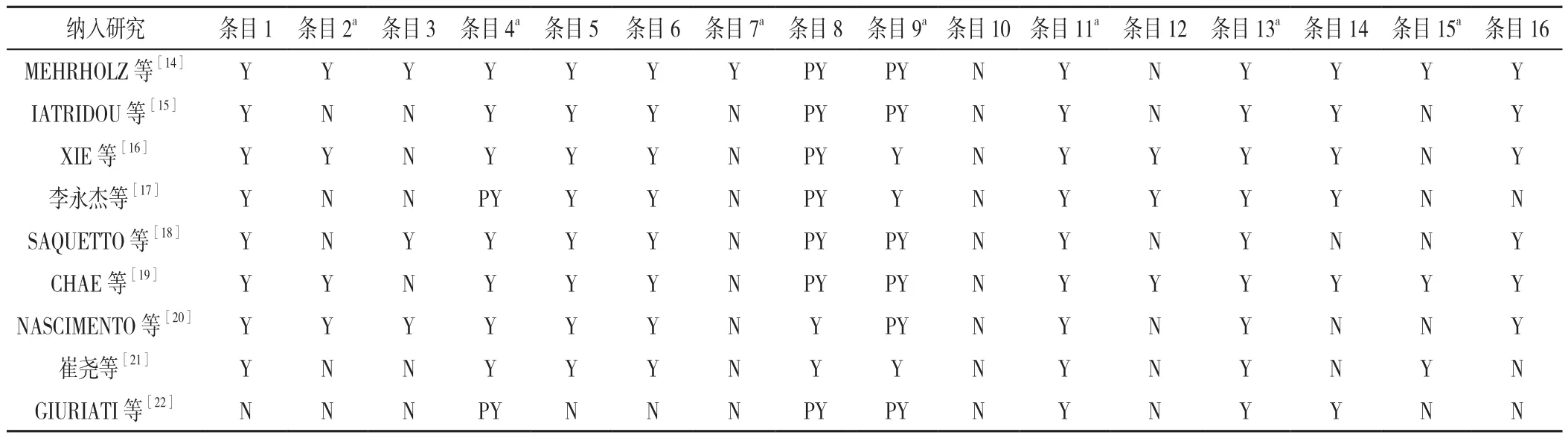

2.3 纳入文献的方法学质量评价 AMSTAR 2方法学质量评价结果显示,1篇[14]纳入文献为中等水平质量,1篇[19]为低水平,7篇[15-18,20-22]为极低,见表2。关键条目方面,条目2、7、15达标情况不乐观,4篇条目2达标,1篇条目7达标,3篇条目15达标;非关键条目方面,8篇条目1达标,3篇条目3达标,8篇条目5达标,8篇条目6达标,9篇条目8均达标或部分达标,9篇条目10均未达标,3篇条目12 达标,6篇条目14达标,6篇条目16达标。

表2 纳入文献的AMSTAR 2评价结果Table 2 Methodological quality of included systematic reviews assessed using the AMSTAR 2

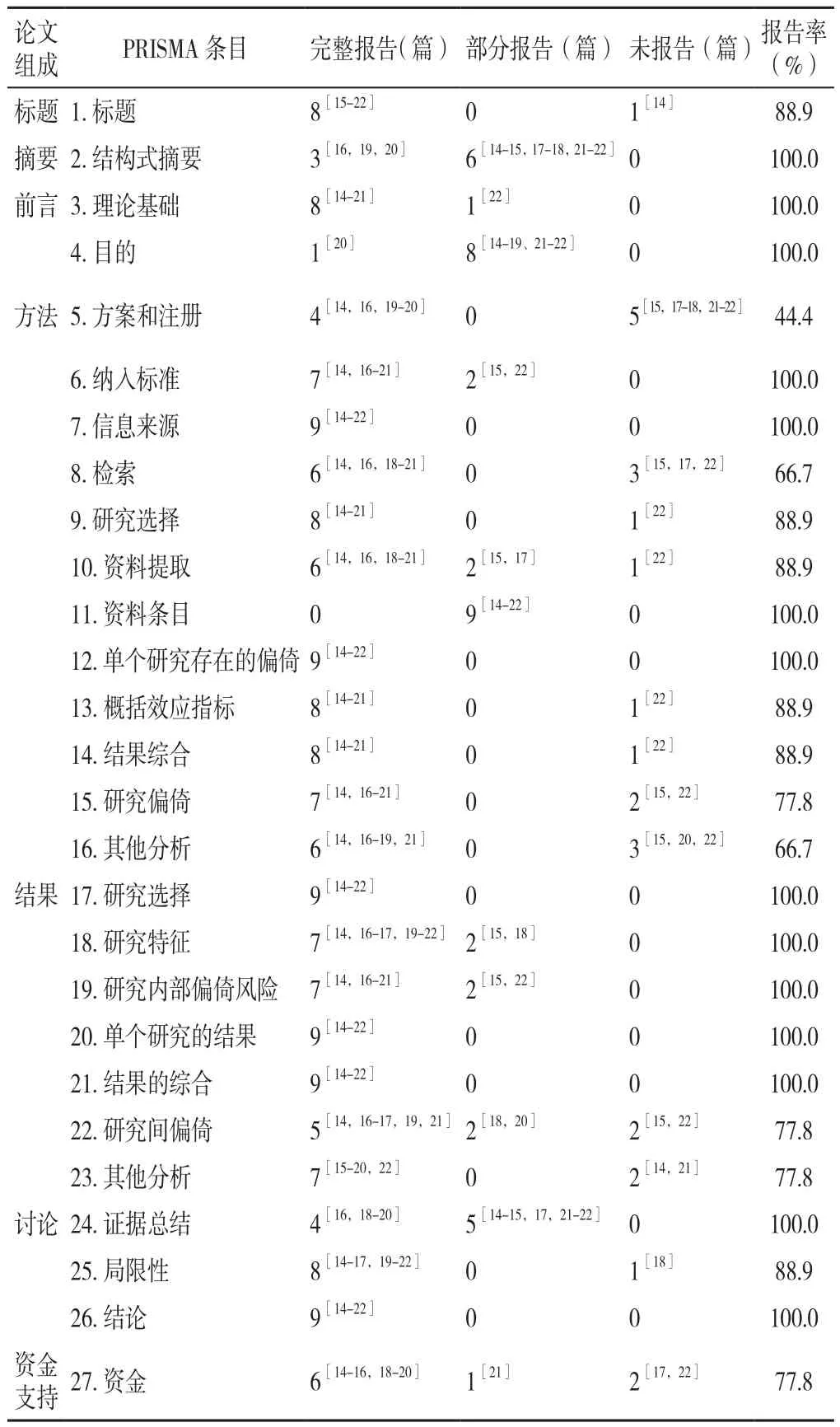

2.4 纳入文献的报告评价 PRISMA量表质量评价结果显示,各条目得分为13.5~26.0分,7篇文献[14,16-17,18-21]报告相对完全,1篇[15]存在一定缺陷,1篇[22]存在相对严重的信息缺陷,见表3。各条目报告率展开分析结果显示,除条目5的报告率仅为44.4%外,其余各条目均≥60%,但这其中,条目2、4、5、11、24的完整报告率均≤50%。

表3 纳入文献的PRISMA评价结果Table 3 Quality of reporting of included systematic reviews assessed using the PRISMA

2.5 纳入文献的证据质量评价 对纳入9篇文献中与平衡功能、移动能力、肌肉力量相关的9种结局指标、49个证据体进行GRADE证据质量评价,考虑结局指标的临床相关性及数据完整性问题,本研究对描述性分析、单个RCT、次要结局指标不做评价。结果显示20个结局指标为低等质量,29个为极低等质量,见表4。

表4 纳入文献的主要结局指标的GRADE证据质量评价结果Table 4 Qualities of the evidence measuring major outcomes rated by the GRADE system

2.6 主要结局指标

2.6.1 平衡功能 脑卒中患者平衡功能的疗效主要通过Berg平衡量表(BBS)、功能性前伸测试(FRT)、压力中心移动速度(SVCOP)评价。(1)9篇文献采用BBS得分评价水中运动对脑卒中患者平衡功能的影响。其中6篇[15-17,20-22]结果表明,与常规康复、陆地运动或空白对照相比,水中运动干预后BBS得分升高(证据质量极低到低);1篇[18]结果表明,与实施陆地运动患者相比,水中运动联合陆地运动患者BBS得分提升更多(证据质量极低)。1篇[17]依据病程时长(<6、6~12、>12个月)将患者分为3个亚组,结果显示,无论病程长短,水中运动均可加速患者平衡功能的恢复,但这与另一篇[19]同样依据脑卒中发病时间亚组分析的结果并不一致,该项研究表明尽管水中运动在慢性脑卒中患者(>6个月)中疗效明显,但在亚急性脑卒中患者(<6个月)中并未观察到效果(证据质量极低到低)。(2)5篇文献[16-19,21]采用FRT距离评价水中运动对脑卒中患者平衡功能的影响。4篇[16-17,19,21]结果显示,水中运动在增加脑卒中患者的FRT距离方面优于常规康复或空白对照(证据质量极低);1篇[18]结果显示,单纯水中运动对FRT距离并无影响,但若使用水中运动联合陆地运动同时干预,患者FRT距离明显增加(证据质量极低到低)。(3)2篇文献[15,21]采用SVCOP评价水中运动对患者平衡功能的影响,结果均显示,水中运动组与对照组闭眼站立位测量的SVCOP(左右方向、前后方向)比较,差异有统计学意义,水中运动组闭眼压力中心速度值降低,表明水中运动改善了脑卒中患者的静态与动态平衡功能(证据质量低)。

2.6.2 移动能力 脑卒中患者移动能力的疗效主要通过计时起立-行走测试(TUGT)时间、步速评价。(1)6篇文献[16-19,21-22]采用TUGT时间评价水中运动对脑卒中患者移动能力的疗效。2篇系统评价[17,22]表明与常规物理治疗相比,水中运动可以有效缩短患者的TUGT时间(证据质量极低);1篇[18]结果显示,与陆地运动相比,单纯水中运动对缩短TUGT时间有一定效果,而使用水中运动联合陆地运动干预对缩短患者TUGT时间有更明显的影响(证据质量低)。(2)4篇文献[16,18,20-21]采用步速评价水中运动对脑卒中患者移动能力的疗效。3篇[16,20-21]结果表明,与其他常规康复治疗或空白对照相比,水中运动对提高脑卒中患者步速有一定作用(证据质量极低到低);1篇[18]结果显示,单纯水中运动与陆地运动干预相比,并未提高脑卒中患者的步速,水中运动联合陆地运动可明显提高患者步速(证据质量低)。(3)2篇文献[17,21]采用2 min步行试验(2MWT)时间评价水中运动对脑卒中患者移动能力的影响,结果表明,水中运动干预后患者步行距离明显增加,并明显高于对照组(证据质量极低到低);同时,这2篇[17,21]还采用功能性步行量表(FAC)评价水中运动对脑卒中患者移动能力的干预效果,Meta分析合并效应量显示有明显差异(证据质量极低)。

2.6.3 肌肉力量 6篇文献[17-22]报告了水中运动对脑卒中患者肌肉力量的作用效果。3篇[19,21-22]采用膝关节伸肌、膝关节屈肌肌力评价,1篇[21]分析结果表明,水中运动干预对增强患者膝关节伸、屈肌等速力矩有明显效果(证据质量极低);与之结果一致的是,3篇[17,19,22]结果显示,与常规康复、物理治疗相比,水中运动可以提高膝关节伸肌等速力矩值(证据质量极低到低);但2篇[19,22]结果表明,水中运动不能改善脑卒中患者膝关节屈肌等速力矩(证据质量极低到低)。

2.7 次要结局指标 纳入文献中,4篇文献[16-17,21-22]报告了水中运动对脑卒中患者日常生活活动能力的影响。2篇[17,21]采用FIM得分进行评价,结果显示水中运动训练可以有效提高脑卒中患者的日常生活活动能力;3篇[16,21-22]采用改良Barthel指数(MBI)得分评价,其中1篇[22]结果支持水中运动干预能够提高脑卒中患者的MBI得分,但2篇[16,21]与之相反,其Meta分析合并效应量显示,干预后两组MBI得分比较,差异无统计学意义。

3 讨论

3.1 脑卒中患者水中运动的方法学、报告质量和证据等级均有待提高

3.1.1 方法学质量评价 采用AMSTAR 2对纳入文献的方法学质量进行评价,结果显示5篇文献[15,17-18,21-22]缺乏前期研究方案的设计,可能导致研究缺乏计划性、前瞻性,系统评价过程欠缺透明;虽然所有文献均指定纳入研究类型为RCT,但其中 6篇[15-17,19,21-22]未对仅纳入 RCT 的理由进行解释说明;仅1篇[14]提供潜在相关但不符合纳入标准的排除文献清单及排除理由;6篇[14-15,18,20-22]未使用敏感性分析、亚组分析等分析方法评估偏倚风险对证据综合结果的潜在影响;6篇[15-18,20,22]未对发表偏倚充分评估,可能导致最后的疗效结论高于真实结果;此外,所有文献均未报告纳入原始研究的资助来源情况,其中2篇[17,22]未对资助来源及利益冲突介绍说明,难以判断研究的设计、执行和报告是否受到资金利益影响。

3.1.2 报告质量评价 采用PRISMA量表对文献的报告质量进行评价,结果发现未报告或未充分报告的条目内容与AMSTAR 2评价暴露问题基本相同:仅3篇[16,19-20]提供结构式摘要,其他6篇[14-15,17-18,21-22]在摘要部分存在目的、资料来源、纳入标准、评价与综合的结果或结论等信息缺失;仅4篇[14,16,19-20]在前期制定了系统评价方案,并提供了注册号;3篇[15,17,22]未以具体数据库举例,详细呈现检索策略,来实现选择研究对象的可重复性;涉及文献资料的相关条目中,9篇文献对原始研究资金支持情况均未报告,其他还体现在干预措施不够细化,研究场所、随访期限的缺失;5篇[14-15,17,21-22]缺乏研究主要结局的证据强度报告,也未能进一步分析其与医护人员、患者等意愿与利益的关联性,做出证据总结。

3.1.3 证据等级评价 采用GRADE证据评级系统对纳入的系统评价的证据质量进行评价,结果显示纳入研究的证据质量均存在一定缺陷,在49个证据体中,20个为低等质量,29个为极低等质量。首先,鉴于水中运动与其他常规康复运动的性质,大多数试验未对受试者及治疗者设盲,也未交代分配隐藏的具体方案,仅少数进行了意向性分析并说明病例脱落的原因,故因分配隐藏、盲法实施、选择性报告等方面存在局限性而降级;其次,纳入研究样本量有限、异质性大、精确度不足等问题也是影响证据质量等级的主要原因。还需说明的是,由于部分文献纳入的原始研究数量≤10个,未采用漏斗图或其他统计学方法进行发表偏倚检验,本研究未对此进行降级处理。

3.2 水中运动对脑卒中患者有一定康复效果,安全性较好水中运动治疗作为一种新兴的物理治疗技术,为脑卒中患者运动功能康复提供了新思路[23],其作用原理在于充分发挥水的物化性质,借助其产生的浮力对于肌肉、骨骼系统的支持效应开展减重训练,借助其产生的黏滞阻力、表面张力设计抗阻训练方案[24]。在水环境中进行主动或被动运动,有助于维持姿势与动作的稳定性,有利于增加全身骨骼、肌肉的运动强度与运动幅度[25]。同时,水中运动的趣味性能在一定程度上提高患者的训练依从性[26]。本文纳入的文献中,多篇文献证实了水中运动的康复效果,尤其对于存在运动能力衰退、平衡功能受损问题的患者,在给予水中运动治疗后,患者步速提高、下肢肌肉力量增强、姿势控制能力有一定程度改善,在相关的评定测试中表现更佳,而使用水中运动联合陆地运动训练被证实能够收获更好的效果。

在本研究纳入的文献中,水中运动干预组并无不良事件报道,安全性尚可。可能是对于脑卒中患者而言,常规陆地上完成康复或训练计划具有一定挑战,水环境有利于患者克服对于真实环境跌倒的恐惧,无须承受过多自身重力,肢体平衡与协调能力增强,从而能够更好地完成规定动作并加强康复效果[27]。

3.3 未来应深入探索脑卒中患者水中运动的最佳康复形式和时间 本研究纳入的文献中包括了水中太极疗法、水中障碍训练、水中牵张训练及借助跑步机等器械进行步态训练等多样化形式,干预时长和频率为20~60 min/次,2~6次/周,持续干预时间2~12周,而短期的干预措施可能限制了水中运动康复效果的最大化,因此难以在研究中看到明显成效。此外,由于缺乏足够的原始研究比较不同水中运动形式间的疗效差异,这对指导水中运动临床实践的开展是有限的。未来应充分结合患者的康复目标和意愿,根据其功能状态,尽早展开个性化的水中运动处方设计,辅之持续训练,延长随访时长,来验证不同水中运动形式对脑卒中患者的康复效果。

3.4 本研究的局限性 本研究为国内较早关注脑卒中患者水中运动治疗康复效果的系统评价再评价,为促进水中运动在脑卒中患者中的循证实践提供了参考。然而,尚存在以下局限性:(1)当前,系统评价再评价仅能基于已有研究基础对纳入Meta分析的各个要素展开描述性评价,很难对既往的研究过程全面进行再评价;(2)纳入研究间的异质性大,主要表现为患者差异,水中运动干预方式、时间等不一致,故未对定量合并、效应值分析;(3)尽管由2名经过培训并通过预试验的研究者独立进行文献筛选、质量评价,但无法消除主观因素影响,可能影响研究选择与质量评价的客观性;(4)本研究仅检索电子数据库,未对灰色文献及中/英文外的其他文献进行检索,可能造成数据库偏倚、语种偏倚,此外,部分文献无法获取全文,这类文献的缺失可能也会影响结果可靠性。

综上所述,虽然系统评价作为证据资源“6S”金字塔的来源之一,但其质量受到原始研究及方法学质量的影响,结论还需谨慎对待[28]。本研究对水中运动应用于脑卒中患者康复的系统评价/Meta分析进行梳理与汇总,提示水中运动治疗对改善脑卒中患者平衡功能、移动能力及肌肉力量有一定效果,但研究规模普遍较小、方法学质量欠佳、证据质量偏低,且研究的结局指标多采用量表进行效果评价,缺乏生化指标等的客观量化分析,这可能对本研究结果的可靠性、准确性造成一定影响。此外,当前研究尚不支持就不同水中运动干预方案,包括频率、强度、持续时间等,如何能够在不同病程的脑卒中患者中发挥最佳效果给出确切结论。因此,水中运动应用于脑卒中患者的康复疗效还有待更新、更高级别的证据支撑,未来应开展更多高质量、大样本、多中心的临床试验,增加不同干预形式、时间的对比,为制定科学、严谨、规范的系统评价奠定基础,推动脑卒中水中运动治疗循证实践的开展。

作者贡献:胡楠楠、郭红、林可可负责研究设计、英文的修订;胡楠楠、张傲、陈闪闪负责文章筛选、资料提取和质量评价;胡楠楠负责论文撰写;郭红对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。