慢性荨麻疹患者TSP-1、VEGF、ES动态变化及预测治疗反应性效能研究

2022-06-06周美联

卢 彬,周美联

慢性荨麻疹以风团、瘙痒等为主要表现,病程较长,具有反复发作、经久不愈等特点,严重影响患者工作与生活质量[1]。早期预测患者治疗反应性,对制定治疗方案、减轻经济负担、减少不良反应等意义重大[2-3]。血管内皮生长因子(VEGF)可增加血管通透性,与荨麻疹患者皮肤黏膜血管扩张、渗透性增加、血管性水肿等有关[4]。凝血酶敏感蛋白-1(TSP-1)、内皮抑素(ES)均有VEGF抑制作用,可阻碍VEGF介导的皮肤黏膜扩张、血管通透性增加等效应[5-6]。但TSP-1、VEGF、ES是否能预测慢性荨麻疹患者治疗反应性尚不明确,故本研究对此进行探讨,为临床预测治疗反应性、制定治疗方案等提供参考。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2020年8月—2021年8月我院118例慢性荨麻疹,其中男62例、女56例,年龄19~55(38.89±8.01)岁。纳入标准:符合慢性荨麻疹诊断标准[7];入组前2周无相关治疗史。排除标准:未遵医嘱接受治疗、脱落失访者;存在相关药物过敏史或过敏体质者;肝肾功能不全者;妊娠或哺乳期患者;伴急性感染性疾病者。

1.2观察指标 治疗效果;总有效组和无效组治疗前后血清TSP-1、VEGF、ES水平;TSP-1、VEGF、ES与治疗反应性关系;治疗反应性影响因素;TSP-1、VEGF、ES预测治疗反应性的效能。

1.3评估及检测方法 ①治疗与疗效评估:所有患者予枸地氯雷他定8.8 mg每日1次口服,治疗1个月后评估疗效。治疗前后观察瘙痒、风团数量、风团大小,计算慢性荨麻疹症状积分[7],症状积分下降指数=(治疗前总积分-治疗后总积分)/治疗前总积分×100%,症状积分下降指数≥90%为痊愈、60%~90%为显效、30%~60%为有效、<30%为无效,其中痊愈、显效、有效患者纳入总有效组,无效患者纳入无效组。②血清学指标检测:治疗前后分别采集患者外周静脉血5 ml,12 000×g离心15 min,分离血清用酶联免疫吸附试验检测血清TSP-1、VEGF、ES水平。

2 结果

2.1疗效及临床资料比较 治疗1个月后,痊愈23例、显效44例、有效26例、无效25例。总有效组和无效组性别、年龄、体质量指数、病程、病情程度比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2TSP-1、VEGF、ES动态变化 与治疗前比较,总有效组治疗后TSP-1、ES升高,VEGF降低(P<0.05);总有效组治疗后TSP-1、ES高于无效组,VEGF低于无效组(P<0.01)。见表1。

表1 2组慢性荨麻疹患者TSP-1、VEGF、ES动态变化

2.3TSP-1、VEGF、ES与治疗反应性的关系 Pearson相关性分析显示,TSP-1、ES与治疗反应性呈正相关(r=0.452、0.627,P<0.01),VEGF与治疗反应性呈负相关(r=-0.476,P<0.01)。

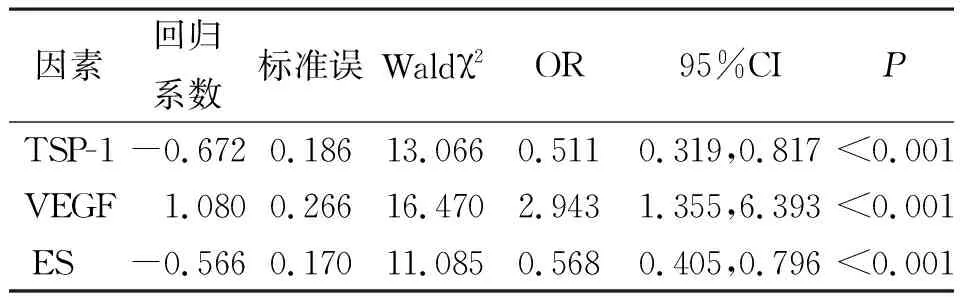

2.4多因素Logistic回归分析 TSP-1、ES是治疗反应性的独立保护因素,VEGF是治疗反应性的独立危险因素(P<0.01)。见表2。

表2 影响慢性荨麻疹患者治疗反应性的多因素Logistic回归分析

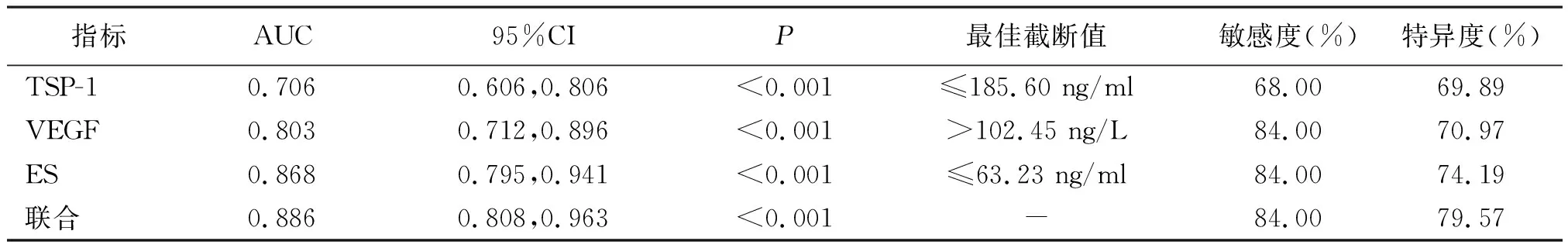

2.5TSP-1、VEGF、ES预测治疗反应性的效能分析 以无效组治疗前各指标为阳性样本,以总有效组治疗前各指标为阴性样本行ROC曲线分析,结果显示:TSP-1、VEGF联合ES预测慢性荨麻疹患者治疗反应性的曲线下面积(AUC)最大,见表3。

表3 TSP-1、VEGF、ES预测慢性荨麻疹患者治疗反应性的ROC曲线分析

3 讨论

VEGF来源于血管内皮细胞,具有促血管新生作用,可调节细胞外基质变性、血管内皮细胞迁移等[8]。既往报道显示,VEGF与银屑病、荨麻疹等多种皮肤病有关,在荨麻疹患者中,高水平VEGF能通过增加血管通透性,导致瘙痒、风团[9]。本研究结果显示,无效组治疗前后VEGF无明显变化,总有效组治疗后VEGF较治疗前降低,且低于无效组,提示VEGF可能与慢性荨麻疹患者治疗反应性有关。后续的多因素Logistic回归分析证实,VEGF是治疗反应性的独立危险因素,其水平越高患者治疗反应性越差,这可能是因VEGF水平较高患者病情程度越严重,治疗难度越大。当VEGF>102.45 ng/L时,预测治疗反应性的AUC为0.803,呈现出较高的预测效能,能为临床预测治疗反应性提供客观、量化的数据参考。

TSP-1是肝素结合蛋白,能作用于血管内皮细胞,调控细胞间连接,抑制VEGF促血管生成作用[10]。本研究结果显示,无效组治疗前后TSP-1相似,总有效组治疗后TSP-1高于治疗前,且高于无效组,表明慢性荨麻疹治疗后TSP-1升高是具有良好治疗反应性的标志。孙田等[11]报道,慢性荨麻疹患者治疗后瘙痒、风团大小及数量明显改善,且治疗后TSP-1高于治疗前。分析原因发现,慢性荨麻疹患者VEGF水平较高,为抑制VEGF升高TSP-1被大量消耗而降低,这是机体自身的一种保护性或应激性机制;治疗后患者VEGF降低,病情缓解,TSP-1消耗减少,故较治疗前升高。同时TSP-1与治疗反应性呈正相关,是治疗反应性的保护因素,再次表明检测TSP-1可预测疗效。当TSP-1≤185.60 ng/ml时,预测治疗反应性的AUC为0.706,呈现出一定的预测效能,但因AUC<0.8,故不建议单独应用TSP-1预测。

ES末端是由11个精氨酸组成的碱性区域,这是其发挥血管内皮细胞生长抑制的关键结构域,对血管内皮细胞增殖具有选择性抑制作用[12]。张学玲等[13]报道,慢性荨麻疹患者治疗后ES高于治疗前,且病情严重程度明显缓解,可反映ES治疗前后的动态变化趋势。且本研究还发现,ES与治疗反应性呈正相关,是治疗反应性的独立保护因素,证实ES可作为预测治疗反应性的指标。当ES≤63.23 ng/ml时,预测治疗反应性的AUC为0.868,大于TSP-1,但仍低于TSP-1、VEGF联合ES预测的AUC,且TSP-1、VEGF联合ES预测的AUC最大,故建议临床应三者联合检测预测患者治疗反应性,以提高预测准确性。

综上,慢性荨麻疹患者TSP-1、VEGF、ES与治疗反应性有关,联合检测可作为预测治疗反应性的一个可靠方案,为临床治疗方案的选择提供参考。