狂人戈达尔:

2022-05-30吴泽源

吴泽源

北极星陨落

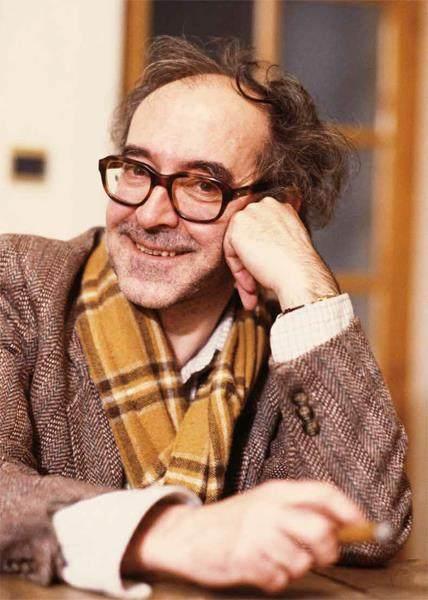

很难妥帖地描述瑞士-法国导演让-吕克·戈达尔在9月13日的离世对电影世界的冲击。在大多数人眼中,他只是一头来自1960年代的恐龙,一个存在于电影史和文化史教材中的绕不过去的名字,象征着远古遗迹,却早已被时代遗弃。

但对于电影世界来说,对于将好莱坞等纯商业运作体系排除在外的电影世界来说,戈达尔的去世,几乎等同于北极星陨落。一年发不了几条微博的王家卫站出来哀悼这个“永远的战士”,马丁·斯科塞斯发文称:“如果只许我们举出一个给电影艺术烙下鲜明印记的导演,那么此人必定是戈达尔。”法国总统马克龙则说:“戈达尔发明了一种绝对现代、极度自由的艺术……我们失去了一个国宝,一束天才的目光。”

在所有人的哀悼中,导演克莱尔·德尼的话最容易引人共情,也最动人。“对我来说,戈达尔不存在的世界是不可想象的:我难以想象我还在世但他却不在的那天。他的存在使我勇敢,他的作品虽然不是我的启蒙,却一直在督促我找到属于自己的声音,即便我的天分是如此有限。”

德尼的话,很能概括戈达尔在诸多电影人和影迷心中的分量。他虽已或主动或被动地隐居多年,仅凭借零星出现的作品发声,但仅仅是他的存在,他的目光的存在,对电影艺术来说就已是一种庇护。人们不再期待他重入聚光灯中心、再次拍出举世瞩目的作品,但每部戈达尔新片的出现,都依然是电影艺术的盛事。因为他的X射线目光太过尖利;因为他令人讨厌的毒舌总能让我们清醒;但最重要的是,因为他的每次创作,都是一次对电影潜能的挖掘,一次对电影边界的探索,一次从繁杂庸常的影像世界中发现美的尝试。它们让人们重新学会如何去看,而不是习以为常地视而不见。

一个没有戈达尔的世界,会显得无聊很多。而一个不再有戈达尔新片的世界,则几乎令人难以忍受。

随心所欲的电影革命者

关于戈达尔的生平,已经有过太多讨论。例如他拿到的是富家公子哥的脚本,祖上是贵族,外公是瑞士银行界大亨;例如他从小叛逆,与父母交恶,在亲戚家偷钱,在商店偷钱,甚至在自己工作的电视台偷钱;例如他和弗朗索瓦·特吕弗一样,以影评人身份在电影圈出道,又在先一步成功的前者的帮助下,在巴黎街道上拍出了法国新浪潮电影代表作《精疲力尽》,从此开始了他在电影世界的反叛之路。

对许多影迷来说,戈达尔的生涯被他在1960年代的作品定义。以1960年的《精疲力尽》为起点,以1967年暂别商业电影体系前的绝作《周末》为终点,短短八年间,戈达尔奉献了一系列无法无天的夺目作品:《小兵》《女人就是女人》《随心所欲》《蔑视》《法外之徒》《狂人皮埃罗》《阿尔法城》《我略知她一二》《中国姑娘》……

即便当时的欧洲影坛已经存在像伯格曼、费里尼、安东尼奥尼、维斯康蒂这样极具现代性的新锐大师,但戈达尔对电影世界的冲击,依然属于独一无二的量级:他几乎是在以恐怖分子之姿,用鮮明的色彩袭击观众感官;用背反常规的拍摄手法挑战观众的观影习惯,用碎片化、自反化的叙事方式和包容万象(经典电影引用、哲学话题讨论、新闻片段插入、对广告和消费主义文化的戏仿拼贴)的文本肌理进犯观众的大脑。在戈达尔存在之前,连科幻作家都无法想象出这样的电影样貌。

在主题方面,彼时只有三十出头的戈达尔,虽然对现代社会满怀失望,却总在作品中渗透出一种与世界激烈对抗的浪漫色彩。这种浪漫来自他经常由让-保罗·贝尔蒙多(2021年离世)饰演的男主人公们,他们拒斥庸俗单调的消费社会,拒斥体制为个人安排的工具性命运,用自己的方式与他们痛恨的世界作对抗,即便这种对抗的代价是堕入虚无。

这种浪漫也来自戈达尔对彼时的妻子和密切工作伙伴安娜·卡里娜(2019年离世)的爱。他们之间的关系如狂风骤雨,充斥着嫉妒、争吵、决裂、消失与和解。但归根到底,同样自视为局外人(戈达尔是“电影坏孩子”,卡里娜是丹麦人)的二人的结合,依然是存在于庸俗恶意的世界中的某种庇护所——一向拒绝温情的戈达尔,甚至会在科幻片《阿尔法城》(1965)的结尾,让男主人公和卡里娜饰演的女主用爱战胜世界。

而《狂人皮埃罗》(1965)无疑是戈达尔这一创作阶段的集大成之作。爱情与政治、敌意与浪漫、暴力与幽默、批判和审美,在这部电影中以比例均衡的方式被他调配在一起。一位厌倦了巴黎中产生活的三十多岁男子(贝尔蒙多饰)与旧情人(卡里娜饰)私奔至法国南部,试图实践一种完全自由的生活,却被卷入军火贩卖、越战和感情背叛的漩涡:这个故事既是戈达尔的自白,也预示了其未来创作将被政治纠缠。《狂人皮埃罗》有着明快的色彩、时常爆发的华彩段落,以及对全然自由的触碰(即便自由在最后被证明是不可能的)。而他在之后几年摄制的杰作如《男性女性》(1966)和《周末》(1967),虽然在形式层面同样自由,却在情感基调上绝望更多。

戈达尔1960年代在主流电影领域的实践,是他在文化意义上留下的最大遗产。人们总是记住他对连贯剪辑等规则的打破,却往往忽视了或是不够强调一点:戈达尔不只是个破坏者,若其意义仅在于破坏,他的作品也不会拥有延续至今的生命力。戈达尔作品更重要的意义,是呈现了一种全新的观看和影像思考方式。从《随心所欲》(1962)中既如入狱存档照,又如对女主人公娜娜灵魂的来自四个角度的探视,同时还预示着一次对于描绘一位女子的立体主义尝试的四个开场镜头,到《我对她略知一二》(1967)中贯穿始终的导演评述,和导演对镜头中女子多重身份(家庭主妇/妓女/演员)以及整个巴黎社会构成的辩证分析,戈达尔一直在呼唤观众不只要去审视镜头中的故事,更需要审视眼前电影的语言和思维方式本身,思考笼罩在我们眼睛与大脑之上的结构,也思考我们该如何挣脱这种结构,找到更新颖、更贴切、更贴近某种真理的思考、观看和言说方式,即便真理永远变动不居。

1960年代,戈达尔和妻子、女演员安娜·卡里娜在法国。图/视觉中国

1960年代,戈达尔执导拍摄《一加一》。图/视觉中国

拒绝被共情和同情的怪人

若是从流行度和受欢迎程度方面衡量,戈达尔不再被主流世界垂青的速度,几乎与他横空出世的速度相同。在1967年退出主流电影体系后的五十多年里,戈达尔依旧保持着高频创作,却再没能回归时代引领者的身份。他成了一个隐秘教派的教主,成了被一小撮狂热影迷崇敬、却被习惯了商业口味的观众嘲笑的活化石,成了局限于电影节和艺术影院圈子、被大众市场全然无视的边缘人。制片人和电影节主席们人人愿意向戈达尔致敬,却没几个敢于跟他合作,因为当代电影界痛恨不可预料的事物。

戈达尔的放逐,同时出于主动和被动。1967年,对消费社会和中产阶级价值观深恶痛绝的他在用一个中产家庭的自相残杀为《周末》结尾后,毅然离开法国电影体系,一走就是13年。他先是拍出一系列由极左意识形态挂帅的宣教电影(《不列颠之声》《真理》《东风》《战斗在意大利》),随后又投身于电视系列片直播,试图通过影音构成和媒介运用方面的新尝试,与更大的观众群建立连接,从而达到沟通甚至启蒙的意图。

但这些尝试终究都是失败。戈达尔的知识精英本质,与他企图用影像声音改变世界、以审美方式触发革命的理想之间,有着极强的内在矛盾。而他的性格或许也是阻碍他被大众接纳的原因。不论对待朋友还是敌人他都过于刻薄;他的人格中似乎只有狂热与冰冷,没有中间地带;他性情乖戾,缺乏亲和力,即便是尊重他的人们,也更愿意对他敬而远之。

于是,他和一个个昔日同僚分道扬镳的故事,成了影史上的传奇。他大骂自己的昔日代言人贝尔蒙多,因为后者背弃了新浪潮,投向了无脑动作片;他与昔日缪斯卡里娜在不快中分手,多年后因电视访谈重逢时,他也不愿说几句软话,气得卡里娜当场落泪。

而他最传奇的决裂史,自然是发生在与特吕弗之间。这对在《电影手册》编辑部和新浪潮萌芽时期并肩同行的伙伴,这对在1968年一起挺身维护法国电影资料馆馆长朗格卢瓦的战友,最后竟然决裂得如此难看。原因仅仅是戈达尔认为特吕弗的《日以作夜》(1973)背弃了理想,回归了老法国电影的品质传统,用糖衣包裹的幻梦掩盖现实。这让特吕弗惊愕不已,因为他刚刚在这部作品中直接表达了对戈达尔《蔑视》的敬意。在一番被书信记录的唇枪舌剑后,两人在特吕弗早逝之前的11年里再未和解。

至于当代影迷最了解的戈达尔事迹,有可能是他拒绝与新浪潮伙伴阿涅斯·瓦尔达见面的故事。在纪录片《脸庞,村庄》(2017)的旅程终点,时年87岁的导演瓦尔达与合作艺术家JR来到戈达尔在瑞士的居所,试图同旧日好友见上人生最后一面。然而事先答应好瓦尔达的戈达尔却临时反悔,紧闭大门,为老友献上了最后一个恶作剧。

吃了闭门羹的瓦尔达不禁在镜头前痛哭,骂戈达尔不通人情。平静下来之后,她说出了那句许多人都想对戈达尔说的话:

“我很爱你,但你真是个混蛋。”

1963年,戈达尔在电影《 蔑视》 拍摄现场。图/视觉中国

永远冲在前线的电影战士

戈达尔真的是个混蛋吗?或许是。他对演员的折磨方式可以写出一本书;他對合作伙伴的态度也好不到哪去,在从放逐状态回归后甚至变本加厉;他与许多昔日好友反目成仇,因为人们对其自私傲慢的包容终究有限度。

但戈达尔的“混蛋”,同样也与他的艺术观念有关。这个电影的幻梦和移情机制的固执反对者,这个创作哲学深受布莱希特间离美学影响的家伙,叫他主动去讨好别人、寻求爱与共情,未免有些勉为其难。终其一生,戈达尔都在反对他眼中的廉价情感,不断让自己的电影变得更难以观看,不断提升为观众设置的门槛,甚至刻意为观众读解制造阻碍。

然而戈达尔的创作方法不仅仅是恶作剧。某种程度上,这是他对媚俗和平庸的抵抗,也是他对美与真相的淬炼提纯。为了达到这个目标,他主动选择了hard模式:几乎每次创作都要发掘与前作不同的方法;几乎每次创作都要涉及自己尚未探索的主题;几乎每次创作都要在媒介自身的层面奉献新思考。

这些实践尝试,使得他的后期散文体作品虽然无法获得和早期作品等量齐观的关注度,却富有同样惊人的生命力、广度和深度。《李尔王》《永远的莫扎特》《我们的音乐》分别是对切尔诺贝利危机、波斯尼亚战争和巴以冲突的反思,《受难记》关注生产和权力的关系,《向玛丽致敬》以现代视角回望圣经,《电影社会主义》更是配得上它的名字,用多线叙事和纷繁的文本拼贴,审视欧洲文明的过去、现在与未来。

2014年的《再见语言》,是他晚期的至高杰作。曾经恣意妄为的影像暴君,这次借3D摄影机再次到来,用汹涌流动的诗意影像淹没人们的感官,用充满思辨的台词和支离残破的音乐、旁白、声音,探讨政治、爱情和创作本身这些他关注终生的话题。这不是一部需要用脑体验的电影,而是一部需要用身体感受的电影。戈达尔再次把自己的探索推向了极限:在一个个借助低清数码设备拍出的镜头里,我们发现的,是电影最本真却似乎从未被触碰过的美。

恐龙与婴儿

1963年,臭名昭著的破坏者戈达尔,拍摄了自己当时制作规模最大的电影《蔑视》。影片改编自大作家莫拉维亚的同名小说,由碧姬·芭铎主演,而在片中饰演戏中戏导演的,则是与戈达尔气质截然相反的传奇人物——德国电影大师弗里茨·朗,《大都会》和电影版《尼伯龙根》的缔造者,古典主义的人形象征,一个不折不扣的“恐龙”。

戈达尔对朗的工作方法和创作观念充满好奇。他特地邀请前辈大师与他对谈,全过程被摄影机捕捉下来,以《恐龙与婴儿》的名称存世。戈达尔大概未曾想过,他会比朗活得更久——他对电影史的意义过于巨大,对后世影人的影响也过于深远,以至于早在他还在世之时,就已经被世人封圣,成了一只庞大却孤独的恐龙。

戈达尔的孤独,似乎缘自没有同类。这个乌托邦主义者妄想用电影颠覆世界,却未曾料到新浪潮在几乎还没开始时,就已结束,而战友们纷纷重回主流,没有人像他一样相信电影蕴藏的潜在能量。在后人当中,王家卫学到了他的破碎诗意,斯科塞斯继承了他对电影的狂热爱恋,塔伦蒂诺则沿袭了他的游戏与破坏精神。但很少有后人愿意像他一样执迷于反省影像、声音和电影语言本身,以期改变观众的思考/观看方式;也很少有人愿意将电影的思辨属性和非叙事维度推向极致。没错,戈达尔一直在拓展电影的边界,而驻守边陲和极地的战士永远是孤独的。

大图:戈达尔在电影 《狂人皮埃罗》拍摄现场。图/视觉中国

但也正是戈达尔的执拗刚烈,为他赢得了无数人的尊重。他遭受了如此多的非议和误解,是因为探路者总要承担勇敢而招致的代价;他被整个电影产业边缘化、刻意无视,是因为造梦工厂无法容忍革新,更不用提颠覆与革命;他被主流舆论早早摆上圣坛,几乎巴不得提前宣告其退场,是因为他的爱、愤恨与刻薄都过于炽热,没有人愿意被火焰灼伤。

而所有这些炮火和冷遇,是他替所有认真对待电影艺术的创作者和观众背负的十字架。

这也是人们像瓦尔达一样,终究爱着戈达尔的原因。当每个人出于各自的考量和苦衷、在某种程度上向环境和权力妥协时,当人们在青年时期想要改变世界的理想已经泯灭、如今只想在种种制约下发出受困于环境的个人声音时,却看到戈达尔从未向系统妥协,也从未变得圆滑世故。在活了90年后,他依然像个横行霸道的婴儿般,向世界发出肆无忌惮的宣告和啼声。

戈达尔甚至不愿败在死神手下。9月13日,在瑞士罗尔的居所中,在亲友们的环绕下,他死于协助自杀。他的法律顾問声称,他饱受多种“致残疾病”的折磨,在即将失去像正常人一样生活的能力时,主动选择了死亡。

然而由《解放报》发布的来自一位戈达尔身边人的说辞,似乎更符合他的人生哲学:“戈达尔没有病,他只是感觉精疲力尽(épuisé)。于是他决定结束自己的人生。把这个决定公之于世,对他来说很重要。”

把两条相互矛盾的消息摆在一起,很像是《狂人皮埃罗》的结尾给人的感觉:贝尔蒙多把炸药里三层外三层绑在头上,在黑暗中摸索着点燃引线,却在火舌蔓延时临时反悔想要把火按灭:“这么做也太傻了……妈的,壮烈的死亡!”

即便面对死亡,“皮埃罗”还是要向大家开个玩笑。即便面对死亡,拒绝被共情的戈达尔,还是要对世人做个鬼脸。

而他又一次赢了。这个可爱的混蛋成功地向世界证明,他的死亡是整个世界的损失,而不是他自己的。于是所有的动情哀悼,在此刻全部失效;所有献给他的泪水,到最后却都被证明只是对悲伤者自己的嘲讽。

而在被无情嘲讽之后,我们或许也只能笑笑,像另一位电影坏孩子卡拉克斯一样,发出又一句由衷的咒骂:

“戈达尔,他妈的。感谢你没有rest in peace (安息)。”