基于“华文+职业技能”的“双向四维五融”国际育人模式探究

2022-05-30卢燕霞

【摘要】本文基于“一带一路”倡议的人才培养需求,分析中职学校在职业教育国际化发展中的瓶颈,阐述广西华侨学校提出的“华文+职业技能”的职业教育国际育人理念,提出构建“双向四维五融”国际育人模式的路径:创新职业学校国际化发展途径、打造国际化师资队伍、创建国际化教学资源综合体、建立“五方协同,三层联动”的长效发展机制、成立“广西-东盟华校联盟”,为实现职业教育国际化发展提供解决思路。

【关键词】华文+职业技能 中职学校 国际育人模式

【中图分类号】G63 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2022)17-0041-05

我国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要描绘了宏伟蓝图:到2035年基本实现社会主义现代化,到2050年建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。这一宏伟蓝图为我国职业教育的发展锚定了航向,积极推进现代职业教育高质量发展,培养更多高素质技术技能人才已经成为现代化建设的必然要求。作为开展职业教育的重要阵地之一,中职学校肩负着时代的重任和使命,为现代职业教育探索一条适合我国国情,与国际接轨的育人道路是必然选择。为此,广西华侨学校(以下简称我校)提出“华文+职业技能”的国际育人理念,将中华文化与职业教育相融合,培养认同中华文化、传播中国声音的技术技能型人才,打造“双向四维五融”的国际育人模式。

一、基于“华文+职业技能”的国际育人时代诉求

(一)国家对职业教育国际化发展的新要求

当前,我国提出的“一带一路”倡议赋予了广西构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成“一带一路”有机衔接重要门户的新使命。

《推进共建“一带一路”教育行动》对职业教育的国际化发展提出了更清晰的指导方向,教育部指出要“力争做到经贸走到哪里,教育的民心工程就延伸到哪里,教育的人才培养就覆盖到哪里”,构建“一带一路”沿线国家教育共同体,共创人类美好生活新篇章。2019年,《国家职业教育改革实施方案》对我国的职业教育提出了新的要求:一是将我国的职业教育标准体系提升至国际先进水平;二是启动“1+X”证书制度,通过试点改革培养复合型技术技能人才;三是通过企业新型学徒制等多项试点经验探索校企对接发展的新途径;四是借鉴发达国家的成熟经验,摸索出可落地的实训基地运营模式;五是与国际培训标准接轨,将培训评价与专业标准对接。

(二)国家对职业教育国际化发展的新目标

2021年10月《关于推動现代职业教育高质量发展的意见》提出了职业教育国际化发展的新目标,即打造中国特色职业教育品牌:一是加强与国际高水平职业教育机构或组织合作,提升中外合作办学水平,在中国政府奖学金项目中设置职业教育类别;二是鼓励国内职业教育机构“走出去”在海外建设学习中心,推进职业教育涉外行业的组织建设,打造一支职业教学教师队伍,形成一批教育交流、技能交流和人文交流的品牌;三是积极推动校企联合共同“走出去”,完善“鲁班工坊”的课程建设标准,推出具有高水平国际影响力的职业教学资源。

建成国际职业教育的专业集群,需要培养一批认同中华文化、传播中国声音的中外技术技能人才,只有这样才能推动中华优秀文化和中国职业技能走上国际舞台,助力海内外民心相通。

二、基于“华文+职业技能”的国际育人瓶颈问题

(一)国际育人体系不健全、人才培养质量不高

目前我国职业学校的国际化办学或以文化交流为主,或以职业技能培训为主,缺乏健全的国际育人体系。职业教育国际化办学培养的中外人才,不仅应该具备较强的职业技术技能水平,也应该接受优秀的中华文化熏陶以推动沿线国家人文交流、民心相通。因此,复合型国际化人才的培养质量有待提高。

(二)中华优秀传统文化与职业技能相互割裂,衔接不紧密

国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出:把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节,贯穿于启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域。然而,许多学校仅仅在育人过程中开设少量中华优秀文化课程,无法解决与职业技能教育相割裂、衔接不紧密的问题,距离国家“全方位融入”的要求更是相去甚远。

(三)职业教育国际化教学资源与人才培养不匹配

我国现有的国际化办学以普通高等院校为主体,中等职业学校还处在尝试探索阶段,适合融通的教学资源极其匮乏。如果简单套用我方原有的教学资源,会面临文化冲突的问题;如果借用外方的教学资源,则会失去“为党育人、为国育才”的意义;如果将双方的教学资源进行简单的拼接,则会出现人才培养目标不明确、课程设置比例不科学等问题。

三、基于“华文+职业技能”的“双向四维五融”国际育人模式构建

我校是全国侨务系统仅有的五所侨校之一,2000年被国务院侨办授予“华文教育基地”称号,2015年获评为国家中等职业教育改革发展示范学校,拥有丰富的海外华人华侨资源、深厚的中华文化教育底蕴和高水平的职业教育质量。自1960年建校以来,我校充分发挥侨源优势和毗邻东南亚的区位优势,立足广西,辐射东盟,规模发展和内涵提升齐头并进,成为集职业教育和华文教育于一体的内外兼招、独具特色的外向型综合性办学实体。2000年以来我校招收留学生与培训短期来华学生人数事表1所示。

广西作为东盟的桥头堡,迫切需要职业教育“走出去”,为“一带一路”提供更坚实的人才支撑,助力“一带一路”沿线国家民心相通。为此,我校提出了“华文+职业技能”的职业教育国际育人理念,形成了“认同中华文化、讲好中国故事、仰慕中国智慧、掌握中国技能”的人才培养目标,走出了“搭桥于华人华侨,始源于华文教育,融合于职业技能,强基于人才培养,立足于海外华校,辐射于海外职教,致力于民心相通”这一极具特色的职业教育国际化发展途径。

(一)打造“双向四维五融”国际育人模式

我校打造了“双向四维五融”国际育人模式。政府、行业、学校、企业、华社侨团五方协同,将职业技能培养与中华传统文化融合渗透到教学各个环节,将中国情怀、工匠精神和质量意识融入人才培养的全过程。一是国内和国外“双向并举”。持续扩大留学生、境外生与国内生学习“华文+职业技能”的规模,推动毕业生服务于地方产业经济与“一带一路”沿线国家。二是中华文化、家国情怀、职业技能、工匠精神“四维一体”。将职业技能培养与中华文化精髓融合渗透到教育教学各个环节,熔铸爱华敬业品质、锻造大国工匠精神。三是育人理念、课程体系、师资队伍、教学资源和评价方式“五融提质”。以人才培养提质升级为主线,以职业教育与培训为途径,五方共建、五融提质,全方位提高“华文+职业技能”的国际育人质量。

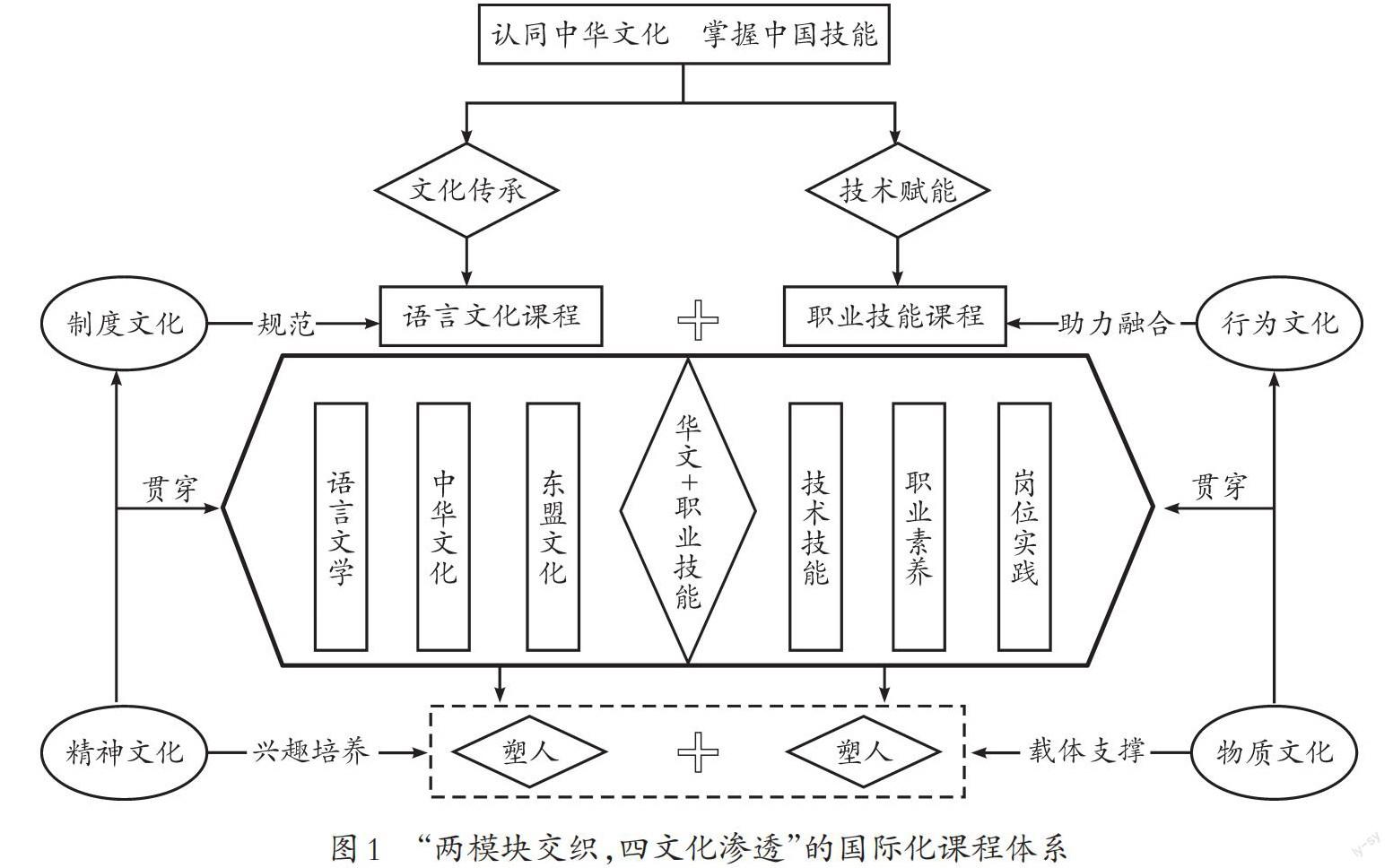

(二)构建“两模块交织,四文化渗透”的国际化课程体系

我校着力构建由语言文化课程和职业技能课程两模块交织融合的主课程体系,以及由“两场两馆两基地,一园一廊一中心”物质文化资源、“一月一主题”行为文化资源、“华文+技能”制度文化资源、“优秀文化和技能社团”精神文化资源组成的“四文化”第二课程体系(如图1所示),将“国内、国外、中华文化、职业技能”纵横贯通于教学环节中,覆盖100%的在校中外学生。

(三)建立“五方协同、三层联动”的“华文+职业技能”长效发展机制

我校以“合作、共赢、创新、特色、内修、外延”为宗旨,建立了“五方协同、三层联动”的“华文+职业技能”长效发展机制。整合政、行、校、企、侨五方资源,形成政府主导、行业指导、学校统筹、企业参与、侨社侨团支持的五方协同大格局;建立由学校制订“华文+职业技能”专项发展规划,教务处统筹谋划,专业科和华教办具体实施的“校—处—科三层联动”组织机构。

“五方协同、三层联动”机制有力地保障了“华文+职业技能”国际育人模式的建设和发展,形成了国内和国外双向联动、华文教育和职业技能双管齐下、走出去和引进来双向并举的华侨实践,确保了政府、学校、行业、企业、侨团共同发展的良性循环,为职业教育融入“一带一路”贡献了智慧。

(四)创建“五链一体”的线上线下教学资源综合体

我校创建了集智慧教育链、联动人才链、产业融合链、职业技能链、文化创新链五链于一体的教学资源综合体,全面覆盖教学资源、实景课堂、校园文化、海内外交流、招生就业等模块,实现了“华文+职业技能”领域的教学资源在国内外互联互通、共建共享。其中,“爱上华文”广西云平台自投入使用以来,点击使用量超过10万次,使用人群覆盖东盟多个国家,成效被列入自治区党委统战部年度工作汇报,获得中央统战部和国务院侨办的一致认可并推广。

四、基于“华文+职业技能”的“双向四维五融”国际育人路径

(一)创新职业学校国际化发展途径

我校创新形成了职业学校国际化办学的途径,共分为三个阶段六个环节。第一个阶段是“搭桥于华人华侨,始源于华文教育”,国际交流文化先行,学校背靠6 000万华人华侨,能够充分发挥侨源的优势,与21个国家和地区的44所院校、地方政府、华社侨团建立交流、合作关系,构建全方位、多层次、宽领域的中华文化传播格局;第二个阶段是“融合于职业技能,强基于人才培养”,将职业技能培养与中华文化精髓融合,创建“双向四维五融”的国际育人模式,形成“华文+职业技能”专业集群,该模式被国内12所职业学校借鉴使用,惠及学生超过2万人;第三个阶段是“立足于海外华校,辐射于海外职教”,开启国际育人新篇章,将合作模式由原来单一的文化交流、师生交流拓展为合作办学、输出标准、资源共享、培训、师生互派,合作对象由原来的海外华校延伸到海外职业教育学校、政府机构、民间组织。

借此途径,我校育人质量得以全面提高。专业学生参加各级各类比赛,获市、自治区级以上奖项110项,其中国家级奖项12项,留学生汉语HSK等级考试四级通过率100%、五级通过率95%以上,超过500名国内毕业生服务于“一带一路”沿线国家。建成中华文化与东盟文化相融合的特色校园,学校先后获评“国务院侨办华文教育基地”“中国侨联国际文化交流基地”“广西侨联侨胞之家”“国家中等职业教育改革发展示范学校”等荣誉称号,电子商务专业获评为自治区示范特色专业。

(二)构建基于“华文+职业技能”的“双向四维五融”国际育人模式

我校提出的育人模式明确了以认同中华文化、讲好中国故事、仰慕中国智慧、掌握中国技能为人才培养目标;重构课程体系,将中华优秀文化课程嵌入教学方案、融入专业课程,拓展选修课程、成立文化和技能社团、开辟第二课堂;创新教学方式,针对中外学生的不同特点,实施更为灵活的具有互动式和多向性的课堂改革;形成科学化、社会化、多元化的人才培养评价体系和反馈机制。同时学校以“华文+电子商务”为龙头,带动建成了“华文+西餐烹饪”“华文+旅游服务”“华文+国际商务”等“华文+职业技能”专业集群,累计培养来华外国学生9 236人,国内学生14 126人。

根据就业数据反馈,近5年来,我校承办了来自全世界22个国家和地区的86期华裔青少年中国寻根之旅(夏)冬令营、10期海外华文教师与社团骨干才藝进修班、5期海外华校校长班,培训人数6 000余人,有近500名国内生、2 000名国外生就业于“一带一路”沿线国家。用人单位对我校毕业生的满意度达到98%,海外合作单位培养“华文+职业技能”的学生超过3万人,为促进中华文化海外传承、职业技能出海提供了有力支撑。2019年,我校首次承办了越南外事干部培训班,成为全国唯一具有培训国外外交干部资质的中等职业学校。

(三)打造一支“中外通习,德业相长”的国际化师资队伍

教师是立教之本、兴教之源。我校根据“华文+职业技能”教师的特殊性和对新时代教师的要求,完善了教师管理制度和激励机制,深入推进培养培训改革,充分发挥教师的积极性、主动性、创造性,以具备国际化意识、国际化知识、国际化能力和国际化情意为根基,打造了一支政治信仰坚定、师德情操高尚、激情活力四射、文化技能精湛的国际化教师队伍。团队教师深获国务院侨办的认可和信赖,队伍中90%的教师为共产党员,“双师型”教师比例超过85%,胡宁等4人被聘为华文教师海外专家团成员,外派东盟国家支教教师达22人次;主持市厅级以上教改课题立项17项,申请专利5项,省部级以上比赛获奖50余项;编写出版教材21本、校本教材5本,发表相关论文32篇;拥有正高级职称2人,自治区名师培养对象3人,自治区级名师工作坊1个,与企业共同成功孵化技术技能成果2项。

我校累计向东盟国家外派了22位支教教师,与5所华校建立了合作办学点,向10所海外学校输出了中等职业教育的“侨校方案”,和44个国外政府机构、华社侨团、华校建立了合作关系,吸引了来自全世界各地的共38所院校前来交流学习。

(四)创建“五链一体”的线上线下国际化教学资源综合体

我校坚持“技能与华文完美结合,国内与国外相融并进”的建设目标,打造了基于“华文+职业技能”的线上线下国际化教学资源综合体。

在线上搭建集教学资源、实景课堂、海内外交流、中外文化、招生就业于一体的“爱上华文”广西云平台(微信公众号:爱上华文),针对教学的痛点难点,系统建设了小数识中国、诗词游中国、旅游电商、小直播大国际和品味中华等系列精品微课和教学视频,其中微课数量超过100个。

在线下开展中外校园文化内涵建设,构建物质文化、制度文化、行为文化、精神文化四位一体的国际育人环境资源。建成两场(中华文化广场、东盟文化广场)两馆(校史馆、华文馆)两基地(中华文化体验基地、职业技能训练基地),一园(中国-东盟友好纪念园)一廊(东盟长廊)一中心(中国-东盟商贸中心)的物质文化资源,一月一主题(中外学生过新年、中国-东盟美食节、中外学生大合唱比赛、泼水节、职业教育活动周等)的行为文化资源,“华文+职业技能”制度文化资源,以及由东盟歌舞艺术团、山有木兮汉服社团、LEMO影像社团等组成的精神文化资源。

(五)建立“五方协同、三层联动”的长效发展机制

“五方协同”是指由学校牵头成立政府、行业、学校、企业、侨团方领导小组,制订《广西华侨学校“华文+职业技能”国际化专项发展规划》,加强顶层设计,充分调动各方资源。“三层联动”是校—处—科三层联动,由上至下明确相应的职责与任务,由学校制订在“十三五”“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要的背景下,“华文+职业教育”的发展任务与举措,构建长远的发展格局;由教务处统筹并撰写《广西华侨学校国际化办学效果分析年度报告》,推动工作稳步前进;由专业科、华教办联合企业、海外协会及华校开展人才培养方案制订、课程体系构建、师资队伍培养、教学资源建设、评价机制改革、招生就业等工作,保障发展规划任务的落地和远景目标的实现。

我校作为自治区贫困村创业致富带头人培训基地、自治区新型职业农民培训基地和南宁市贫困村创业致富带头人培训基地,面向农村地区开展了近100期电商、烹饪职业技能培训,受训人数超5 000人,辐射乡村超100个,帮扶了232位创业者与62家小微企业,促进了地方产业经济发展。同时,与政府、企业联合制订电商直播专项能力鉴定体系,累计培训、测评网络主播超过1 000人,有力地规范了地方直播行业。“华文+职业技能”国际育人理念被北海职业技术学校、北部湾职业技术学校等12所区内外职业学校借鉴和应用,惠及学生超过2万人。

(六)倡导成立“广西-东盟华校联盟”

为了响应教育部关于《推进共建“一带一路”教育行动》的号召,我校在自治区党委统战部支持下发起倡议,协同老挝沙湾拿吉崇德学校、柬埔寨大金欧洪森兴中公校等15家海外华校,成立了“广西-东盟华校联盟”。联盟以“同舟共济扬帆起,携手合作创未来”为宗旨,形成了整合资源、推动海内外教育事业发展的共识。

“广西-东盟华校联盟”成立至今,成员单位由16家发展到33家,覆盖了越南、泰国、印尼、老挝、柬埔寨、菲律宾、马来西亚等7个东盟国家;我校与联盟成员单位的领导层开展双边交流超过50次,达成了合作办学、海外师资培训、华裔青少年中华文化和技能体验、留学生来华学习、教学资源共享、外派教师等30多项协议;搭建了“爱上华文”广西云平台、承办了全球华语朗诵比赛,我校作为唯一协办方协助中央统战部与中国华文教育基金会举办了由全球20个国家和地区的53位海外华校校长、华教领域专家学者参加的华文教育研讨会,彰显了学校的影响力。“广西-东盟华校联盟”是国内第一个由中等职业学校牵头成立的国际教育联盟,参与单位多、覆盖面广、影响力大,为推进“一带一路”教育共同繁荣和区域教育发展做出了贡献。

我校提出的“华文+职业技能”国际育人理念和“双向四维五融”国际育人模式符合“一带一路”倡議的发展需要,路径清晰明了,模式经过探索逐渐成熟,服务定位明确。但是,在机制创新方面仍需要深入探索,国际合作的范围及深度也可以进一步拓宽和挖掘。研究我校的“华文+职业技能”国际育人理念和“双向四维五融”国际育人模式,推广办学经验,有利于培养一批认同中华文化、传播中国声音的中外技术技能人才,推动中华优秀文化和中国职业技能相结合,实现职业教育与国际接轨。

参考文献

[1]张红兵,吕红,张扬群,王屹.德国职业教学法概览[M].重庆:重庆出版社,2018.

[2]姜大源.职业教育学研究新论[M].北京:教育科学出版社,2007.

[3]王忠昌.改革开放40年我国职业教育国际化政策的变迁及展望[J].职业技术教育,2018(21).

[4]黄国刚.“三三三”国际合作模式建设成效与育人创新[J].科学咨询,2020(26).

作者简介:卢燕霞(1981— ),高级讲师,主要研究方向为职业教育区域国际化、教育管理。

(责编 江 枫)