基于PDCA循环理论的职业院校学生顶岗实习质量管理研究

2022-05-30王燕

【摘要】本文阐述PDCA循环理论,分析当前职业院校学生顶岗实习普遍存在质量保障体系和制度建设不够健全、过程缺乏监控和指导、评价方式单一、缺乏循环往复和不断提升的做法等问题,并提出基于PDCA循环理论的职业院校学生顶岗实习质量管理的建议,即将顶岗实习的计划、执行、检查、处理四个阶段及每个阶段作为一个小循环进行设计,实现大环套小环、阶梯式上升的状态,最终实现大循環的高质量发展、提升职业院校学生顶岗实习质量的目的。

【关键词】职业院校 PDCA循环 顶岗实习 质量管理

【中图分类号】G64 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2022)21-0077-04

顶岗实习是一种实践性教学形式,指在完成理论学习的基础上,到专业吻合的企业参加生产工作,综合运用所学的理论知识和技能,以完成一定的生产任务,并进一步获得感性知识,掌握操作技能。国务院印发的《关于加快发展现代职业教育的决定》(国发﹝2014﹞19号)中明确提出,要“强化教学、学习、实训相融合的教育教学活动,加大实习实训在教学中的比重,创新顶岗实习形式,强化以育人为目标的实习实训考核评价”,顶岗实习对培养技能型人才有举足轻重的作用。教育部等五部门印发了《职业学校学生实习管理规定》(教职成﹝2016﹞3号),从实习组织、实习管理、实习考核、安全职责等方面对职业学校学生实习质量管理做了更详细和明确的规定。按照《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高﹝2006﹞16号)的要求,综合考虑各方面条件,大部分职业院校将学生顶岗实习集中安排在课程学习结束后进行。当前,顶岗实习作为职业院校的一门重要实践课程,已经成为培养学生实践能力的重要途径,也成为企业参与教育管理和产教深度融合的主要方式。顶岗实习的质量已成为职业院校人才培养质量的综合体现。本文主要探讨如何开展基于PDCA循环理论的职业院校学生顶岗实习质量管理。

一、PDCA循环理论

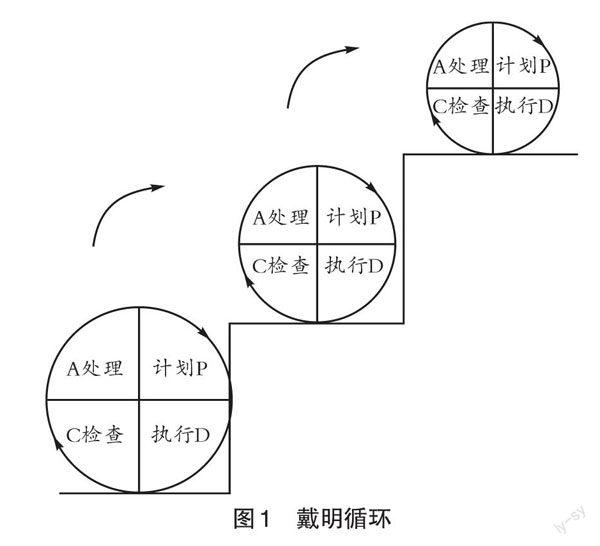

PDCA循环理论又称循环管理或者“戴明循环”,包括四个阶段,分别为计划阶段(Plan)、执行阶段(Do)、检查阶段(Check)和处理阶段(Action)。它的特点是,在项目实施的过程中,遵照一个大的PDCA循环来执行,但项目执行的每个阶段均包含一个或多个小的PDCA循环,项目的实施正是在完成这些小循环的过程中,不断发现问题、解决问题、提高质量,最终实现大循环的高质量发展结果(见图1)。职业院校的顶岗实习是一个复杂而长期的过程,需要周而复始地持续进行,循环中遇到的问题可以根据实际情况及时合理解决,获得的可借鉴推广的经验可以应用于下一个循环,这样阶梯式上升的质量管理模式有利于取得长足的发展和进步,大循环阶段性结束后的成果可推广应用到下一个大循环中,从而实现职业院校顶岗实习质量管理水平的整体提升。

二、当前顶岗实习质量管理存在的问题

顶岗实习质量直接影响到学生技能的习得,从而影响到学生的就业。顶岗实习具有参与人员复杂、场所不固定、过程监管难等特点,职业院校学生顶岗实习质量难以保证。综合来看,职业院校顶岗实习质量管理存在以下问题。

(一)质量保障体系和制度建设不够健全

顶岗实习质量管理是一个涉及学校、企业、学生、家长、社会等多主体利益的复杂系统。目前,在顶岗实习质量管理过程中,缺乏相关制度对各相关方的角色做清晰定位和对权责做明确规定,导致各相关方任务不明确,造成学校一方主导顶岗实习质量管理的局面,其他相关方没有或很少参与其中,未能形成相关方共生共赢的良性发展状态。另外,从职业院校内部管理的角度看,虽出台了一些相关的实习制度,但仍然存在涵盖不全面、重点不清晰、任务不明确等问题,特别是涉及顶岗实习质量保障、企业实习导师激励政策等方面的制度建设基本处于空白状态,使得实习过程管理流于形式,难以发现实习管理过程中的优点和缺点,致使实习质量无法得到保证。

(二)顶岗实习过程缺乏监控和指导

目前,各职业院校积极引入信息化项目对学生顶岗实习质量进行监控,通过每日打卡、填写周记、提交实习总结等方式了解学生的实习状态并对实习过程进行监管。但因为顶岗实习主体(学校、学生、企业)及其他利益相关者对顶岗实习的理解存在差异,所以在实际操作中,各方对顶岗实习的监控目的不一致,导致顶岗实习质量管理难以形成合力。从学校教师的角度来看,因顶岗实习场所分散且不固定,教师无法随时对顶岗实习的学生进行现场指导,且有一部分教师并未主动跟踪学生的实习,仅通过学生提交的材料进行监控,造成了监控不落地的局面。从学生的角度来看,很多学生认为顶岗实习就是一门课程,目的是拿到学分,未从自己的需求或者短板入手确定自己的实习目标,存在得过且过的情况。从企业的角度来看,大多数企业的目的是通过顶岗实习挖掘优秀员工,但因为留岗率持续走低等原因,越来越多的企业不愿意花大力气对顶岗实习学生进行指导和培养,而更倾向于认为顶岗实习只是一种短期雇佣关系。因此,目标不统一、指导不到位、过程监控难成了目前顶岗实习质量管理的痛点和难点。

(三)顶岗实习评价方式单一

顶岗实习平台评价主体相对单一,多数是由学校教师通过分数评定的方式进行评价,只有少部分学校将企业导师的评价纳入其中。在实际操作中,教师并未真实参与到每一名学生的顶岗实习全过程中,仅凭借学生提交的文字材料把控实习质量易有失偏颇。学生在实习过程中,接触最多的是企业导师,遇到问题时可以直接寻求帮助的也是企业导师,因此对学生实习效果最有发言权的应该是企业导师。然而,目前实习过程监控中恰恰缺失了企业导师的评价,也就是过程性的评价,这导致不能真实反映学生的实习情况。另外,目前采用的分数评定方式往往没有从学生自身诊断改进的角度对实习效果进行评价,不论是过程性评价还是结果性评价,均未将学生的知识水平、能力水平的提升及改进作为顶岗实习的目标,无法进行全过程的监控和预警。

(四)顶岗实习整个过程缺乏循环往复、不断提升的做法

目前,职业院校顶岗实习是一个单一的线性循环的过程,以学校进行顶岗实习部署、学生签订实习协议并到岗实习为开始标志,以顶岗实习时间终止、成绩评定完成为结束标志,以成绩评定作为评判结果,而中间环节相对弱化,没有充分考虑学生自我提升的过程。究其原因,是最初进行规划时并未从质量管理的角度出发,将整个实习设计为一个循环往复、不断提升的过程,也未遵从PDCA循环理论中“大环套小环、小环保大环”的原则,且并未考虑将全面、客观、量化的科学管理贯穿顶岗实习的始终,难以全方位提高顶岗实习的质量。

三、基于PDCA循环理论的顶岗实习设计

(一)顶岗实习计划阶段

根据PDCA循环理论,可以将顶岗实习计划阶段作为一个小循环进行设计,按照计划、执行、检查、处理四个步骤进行分步骤设计。一是做好顶岗实习计划,校方根据自身发展需要和专业特色选择有代表性的实习企业开展合作,双方共同对前一级学生顶岗实习结束后未解决的问题进行分析和解答,找出导致问题出现的主要原因,提出改进对策,并将其融入本次顶岗实习的计划中,确定包括顶岗实习内容、进程安排、效果评价等方面的内容。二是设计顶岗实习计划书,充分考虑实习岗位的不同要求及学生的能力差别,形成顶岗实习学生的个人计划书,类比学生个人顶岗实习计划清单,需具体到顶岗实习的任务,可将知识内容按照PDCA循环理论进行分模块设计管理,明确学生完成实习后需要习得的知识内容模块,原则上应“一人一书”。三是完善顶岗实习计划书,企业导师、学校教师、学生共同对学生顶岗实习计划书进行检查,以实习企业现实情况及学生的能力为出发点,对实习计划书进行修改,删去客观条件不允许、无法完成的知识模块,加入学生综合能力习得的目标内容,使学生个人实习计划书更切实、可完成率更高。四是对整个顶岗实习计划进行阶段总结,发现顶岗实习的实施难点,突破关键点,若在此过程中发现实习计划的不完善之处,则重新回到相应的环节进行修改,直至顶岗实习计划可实现,且企业、学校、学生各方均以积极端正的态度参与其中。

(二)顶岗实习执行阶段

根据PDCA循环理论,可以将顶岗实习执行阶段作为一个小循环进行设计,按照计划、执行、检查、处理四个步骤进行分步骤设计。一是在计划阶段建立全面的顶岗实习企业、学校、学生三方共建共管的管理体制,在明确多方共同体目标的基础上,根据学生特点和顶岗实习计划清单,确定实习企业、企业指导师傅和学校指导教师的选拔条件,并将各方权责细化,形成各方在顶岗实习过程中的任务清单。二是科学执行顶岗实习计划,严格执行顶岗实习计划阶段所制订的科学计划,按照顶岗实习计划的预期时间分模块完成实习内容并促进目标达成,每个模块完成后将好的做法保留并应用于下一模块,存在的问题可延续至下一模块寻求解决,对执行过程中发现的问题及与计划偏差的部分要及时进行思考并解决,对顶岗实习计划书中存在的不足要在运行中检查改进,确保计划符合实际需要,保证顶岗实习质量。三是严格实施各方检查和顶岗实习运行过程管理,根据实习企业、学校、学生的任务清单,对顶岗实习中各方任务完成情况进行监督,应随时或阶段性进行,即可以在顶岗实习过程中引入第三方评价机构对任务完成情况进行检查,也可以在学生实习的每个模块后进行,本着“随时发现随时纠正”的原则进行纠错和改进。四是对顶岗实习运行阶段进行处理,发现计划书中列出了但未完成的实习内容,寻找未完成的原因,提出补救措施,在实习结束前尽量完成并达到预期目标,若确为无法完成的内容,则应做出相应修改,如降低难度后完成或取消。

(三)顶岗实习检查阶段

根据PDCA循环理论,可以将顶岗实习检查阶段作为一个小循环进行设计,按照计划、执行、检查、处理四个步骤进行分步骤设计。一是完善顶岗实习检查计划,根据顶岗实习方案及实际实习过程,对顶岗实习检查阶段原定任务、考核方式等进行再次确认,如原定计划与实际操作有误差,则寻找并确定更有利的评价考核方式。二是对顶岗实习进行评价考核,从学生自评、学校教师评价、企业导师评价三个方面对学生的顶岗实习进行考核,应包括过程考核和总结考核两个方面,在顶岗实习过程中,每一个模块任务完成之后,指导教师都应注意收集顶岗实习的实习意见、学生评价反馈,整个顶岗实习结束之后,学校和企业双方的指導教师对学生进行综合评价。过程考核结果和总结考核结果共同生成顶岗实习成绩。三是对整个顶岗实习过程进行检查,从校方顶岗实习项目出发,综合考虑学校、企业、学生各参与方的意见,以积累经验、查找不足。可以用两方面数据支撑评价结果,一方面是学生顶岗实习成绩、留岗率等客观数据,另一方面是具体参与方对顶岗实习主体的真实意见和建议等。四是对顶岗实习各方及总体评价进行处理,运行阶段结束以后,对总体评价及各方评价结果进行总结分析,对评价失真情况进行纠正,得到三方对整个顶岗实习过程的客观评价,保留好的做法并将其标准化,应用到下一级学生的实习过程中,对需要改进的做法进行分析,找到存在的问题并加以改进,以备后用。

(四)顶岗实习处理阶段

根据PDCA循环理论,可以将顶岗实习处理阶段作为一个小循环进行设计,按照计划、执行、检查、处理四个步骤进行分步骤设计。一是做好顶岗实习处理计划,以职业院校顶岗实习安排的具体情况来看,目前,顶岗实习周期结束的标志为顶岗实习评价结束,而校方应将其作为下一次顶岗实习的开始,应根据本次项目实施的综合评价,做好顶岗实习处理阶段的计划,也就是在半年的空档期之内的任务、完成的时间节点、成果形式等,形成顶岗实习调研任务书。二是执行顶岗实习调研任务书,根据顶岗实习调研任务书要求,按时间节点完成调研任务,形成调研报告,开展专题研讨,重点对在实习过程中出现的问题和困难提出解决方法。三是对顶岗实习和调研过程进行检查,对这两个阶段的全流程进行回顾,重点对没有达到预期目标的任务进行分析,寻找原因并提出解决方法。四是形成顶岗实习处理结果,将好的做法提炼成为可复制、可延续的范本,有针对性地改进不足之处,以持续提升顶岗实习质量。

值得注意的是,顶岗实习的计划、执行、检查、处理四个阶段并不是割裂进行的,各小循环的设计和运行均关系到大循环的运行,各阶段的小循环设计均以大循环的提升为目的,所以整个顶岗实习过程中,不论哪一个小循环出现问题,均会影响到大循环的运行结果,也可以向前次循环进行追溯,实现循环中“大环套小环、小环保大环”。

总之,职业院校学生的顶岗实习已经成为学生将理论知识转化为实践能力的重要途径,也是校企协同进行教育教学管理的重要方式。职业院校可在顶岗实习利益相关者各方权责清晰的基础上,以PDCA循环理论为指导,契合职业院校学生顶岗实习的周期,提高各利益相关者的参与度和积极性,构建产教深度融合的顶岗实习质量管理体系,通过实施科学、有效的管理方式,促进顶岗实习质量不断提升,从而形成学生能力切实提高和职业院校教学综合能力全面提升的双赢局面。

參考文献

[1]杨雪萍.高职院校学生顶岗实习质量管理研究[D].昆明:云南大学,2019.

[2]董文敏.基于PDCA循环的高职学生顶岗实习质量管理研究[D].济南:山东大学,2017.

[3]林敏,潘燕.PDCA循环在高职学生顶岗实习质量管理中的应用[J].江西电力职业技术学院学报,2018(10).

[4]姜明,左大利,张燕琴,等.高职院校顶岗实习课程质量保证体系的建设[J].教育观察,2018(5).

[5]朱涵珍,贾新彦,贾云超,等.试论高等职业教育中的实践教学[J].河南农业,2011(24).

注:本文系2022年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“基于协同理论的产教融合治理体系研究”(2022KY0969)、2022年度广西职业教育教学改革研究项目“产教融合背景下数学创意产业学院特色研究路径——以广西职业技术学院为例”(桂教职成〔2022〕47号GXGZJG2022A037)、广西职业技术学院重点项目“基于PDCA理论的高职学生顶岗实习质量管理研究与实践”(桂职院〔2018〕209号183106)、广西职业技术学院重点项目“‘诊改视阈下高职院校二级学院绩效考核体系的研究”(桂职院〔2019〕176号193106)的阶段性研究成果。

作者简介:王燕(1983— ),山西阳泉人,现就职于广西职业技术学院传媒学院,研究方向为高等教育及管理。

(责编 雷 靖)