档案数字化扫描工作错情探析

2022-05-30方彦叶曦

方彦 叶曦

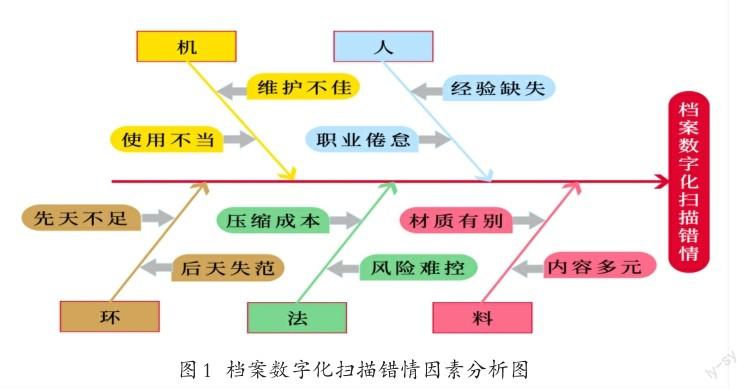

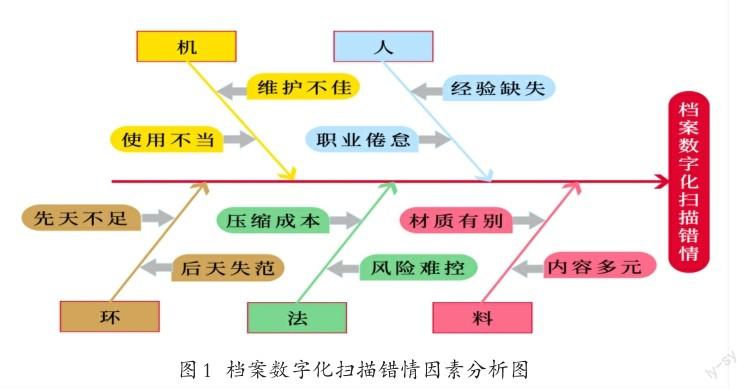

摘要:扫描是档案数字化过程的关键环节,看似简单、机械,却存在各种具体问题,直接影响档案数字化成果质量。论文借助鱼骨图分析法,从“人”“机”“料”“法”“环”五个方面对档案数字化扫描工作的错情进行统计、研究,并据此从人力资源、软硬件设施、工作环境建设等方面提出优化档案数字化扫描工作质量的针对性措施。

关键词:档案数字化扫描 档案数字化 档案外包 档案信息资源开发

扫描工作作为档案数字化工作的主体部分,直接决定了馆藏档案数字化成果质量。近年来,研究者从诸多角度探讨档案数字化工作,包括档案数字化外包项目管理[1]、档案数字化方案[2]、档案数字化质量控制[3]、档案数字化工作整体情况总结[4]等,但对于扫描这一具体工作尚缺乏较为深入的研究。

一、档案数字化扫描工作错情分类

从现有成果的验收情况来看,档案数字化扫描主要存在三大问题:一是“脏”,具体表现为图像存在污渍、颜色不均匀、不同页面的色差明显等;二是“乱”,具体表现为图像命名顺序与档案原件编页顺序不一致、重复扫描、遗漏扫描等;三是“残”,具体表现为档案幅面大小与原件不符、档案破损、折角等。在实际工作中,我们通常根据错情的严重程度进行分类管理。

(一)“零容忍”的重大错误

零容忍的重大错误主要指的是严重影响档案数字化利用的错误,根据成因又细分为四种:一是档案内容不完整,存在漏页、图像损坏等情况,导致档案无法利用;二是档案信息内容完整,但存在图像明显畸变、严重倾斜扭曲、扫描前处理不当等情况,导致可读性极差;三是扫描件与原件不符,存在图像错误、扫描顺序错误、原始档案与数字化副本图像色差过大等情况,导致利用效果差或存在误导利用者的可能;四是数字化扫描成果不符合相关标准要求,包括扫描技术参数设置错误、数据挂接错误等。

(二)可控制的明显错误

可控制的明显错误主要指对正常阅读使用影响不大,且可以通过补扫等方式进行查缺补漏的错误。在大多数情况下,此类错误可以通过后期处理进行纠正。例如,档案信息重复扫描、图像背景色与实际要求不符、图像方向不符合要求、图像裁切错误等。此外,此类错误还包括部分需要重新扫描的情况,例如,图像清晰度不够;因褶皱压字、透字、折角、混入异物等情况,轻微影响档案数字化副本阅读等。在档案数字化加工中,可控制的明显错误是检查过程中最常见的错误类型。

(三)存疑义的轻微错误

存疑义的轻微错误主要指档案数字化项目委托方和外包服务机构都无法明显判定的、存在争议的错误,以及在数字化加工标准中尚未明晰的问题。此类错误大多由档案原件情况复杂导致,占比较低。例如,对于“高龄”档案,前人未做妥善整理,无序混乱,如今难以考证,导致档案逻辑难以理清,整理困难;档案因老化、虫蛀出现粘连、破碎等情况,导致档案信息缺失等。此外,超出双方约定范围,但项目委托方判定需要修正的其他情况,也属于待商榷的轻微错误。

二、档案数字化扫描工作错情的原因分析

本文借用5M因素分析法(鱼骨图),分别从人(Man)、机(Machinery)、料(Material)、法(Method)、环(Milieu)五个方面分析档案扫描工作出现错情的原因(见图1)。

(一)“人”方面主要原因:经验缺失、职业倦怠

档案馆工作人员不足且不够熟悉项目管理,在档案数字化合同履行、质量控制等诸多方面难免力有不逮。为此,部分单位建立了档案数字化监理模式,较好地弥补了委托方项目管理经验不足的问题,也不可避免地造成管理层级和经费支出的增加。同时,由于长时间从事高强度的档案扫描工作容易使工作人员产生职业倦怠,难以彻底实现专人专岗,而人员变更时工作交接不到位、不同工作人员专业素质与熟练程度存在差异等,都是增加错情风险的重要原因。

(二)“机”方面主要原因:维护不佳、使用不当

在硬件方面,扫描设备“超龄服役”、未定时或及时清灰是导致图像模糊失真、脏污、内容不完整等错情的主要原因。此外,硬件设备选择不当也会对扫描造成影响。例如,对于本身具有背景色的档案(包括使用有色纸张承载的档案、老化泛黄的档案等),利用平板扫描仪进行扫描可以最大程度保持档案原貌,而用高速扫描仪进行双面扫描时,由于正反面進光情况不同、不同页面进光情况不同等原因,容易出现同一张档案正反面颜色不同、同一份档案不同页面间颜色不同等问题。

在软件方面,预设参数设置出现差错,也会导致整批次档案数字化图像质量不佳。例如,对页面中带有红头、印章、彩色插图等元素的档案进行扫描时,没有采用彩色模式;对文字偏小、密集、清晰度较差的档案,预设的分辨率偏低。此外,图像处理系统存在的短板也是产生错情的重要原因。

(三)“料”方面主要原因:材质有别、内容多元

档案来源复杂,反映在载体上,主要表现为:一是档案载体类型不同,虽同为纸质档案,但文书、照片、工程等档案在纸张材质、规格大小等方面有所差异,扫描要求和注意事项也不同;二是档案存放形式不同,如幅面较大的,以折叠、筒子页、册页等形式存放的档案,扫描时容易出现图像扭曲、顺序混乱等问题;三是档案载体老化破损程度不同。同时,档案内容呈现风格多样,例如,民国时期形成的档案多为手写,存在不少异体字、繁体字;各地特色档案中多见方言俚语,内容的表达方式与社会规范表达迥异,扫描工作人员缺乏相应的文化背景容易导致扫描顺序混乱。

(四)“法”方面主要原因:压缩成本、风险难控

目前,各地档案数字化工作普遍采取外包模式开展。但档案数字化外包服务机构是以盈利为目的成立的组织,为了实现更高的利润,必然努力控制成本。从档案数字化工作的具体内容来看,压缩外包成本主要有三个方向:一是提高效率,减少时间成本;二是充分利用人力资源,减少薪酬支出;三是发挥设备的最大价值,减少设备相关支出。公司的性质决定了档案数字化扫描工作的错情难以控制且不可避免。

(五)“环”方面主要原因:先天不足、后天失范

“先天不足”是指囿于经济、建筑环境等各种客观因素,并非所有的档案馆都能创造完全符合标准的数字化工作环境。例如,无法提供专门的数字化工作场地,数字化各环节工作区域界线不明,扫描工作和监督工作无法有序开展,增加了扫描错情出现的风险。“后天失范”是指制度环境不理想,没有为档案数字化扫描工作的开展提供强有力的管理支持。一方面,由于档案外包服务机构、档案部门未给予足够重视,现有扫描操作规范和管理制度未落实或落实不到位的情况比比皆是;另一方面,制度建设不完善,尤其是档案数字化的监管机制尚不完善,对外包工作人员的监管缺乏立竿见影、一针见血的举措。

三、档案数字化扫描工作质量控制的主要举措

(一)加强沟通协作,搭建扫描工作“流水线”

对于多方参与、层级增加所带来的管理问题,可建立高效沟通机制。首先,进一步明晰各方权责关系,厘清扫描工作不同阶段的责任方;[5]其次,明确委托方、加工方与监理方的沟通方向,规定响应时间,提高沟通效率;最后,明确沟通方式与联系人,将通讯录与各人分工明细表相结合,及时更新,使沟通更加精准。此外,对沟通过程进行规范化记录和分类整理,尽可能地避免对同类事件进行重复性问询,减少不必要的沟通。

对于难以彻底实现专人专岗的问题,可从流程优化的角度切入,用流程的规范统一实现成果“质”“量”相统一。在档案数字化扫描工作开展之前,组建研发设计小组,将档案数字化扫描工作流程化,将档案扫描工作专业知识和有效经验具象化,以便工作人员规范地完成扫描工作。

(二)注重升级维护,共奏软件硬件“和谐曲”

第一,强化档案数字化扫描的硬件管理。给扫描设备贴上相应标签,建立管理台账,详细记录设备型号、使用情况、使用时间等对扫描工作可能产生影响的信息,准确掌握设备的“背景”“年龄”,及时对老化的设备进行更换。同时,应结合扫描错情实时监控情况,做好设备清污、维护,避免对档案造成污染。

第二,强化档案数字化扫描的软件管理。可将扫描软件的参数要求张贴于工作电脑桌面,规定每次重启扫描设备之后对预设的参数进行对照检查。另外,对软件使用过程中遇到的问题进行记录、反馈,密切关注软件的更新迭代情况,提高档案数字化扫描工作的质量和效率。

(三)完善应对措施,编制扫描工作“百宝书”

对于档案材质有别、风格多样的问题,可从“人”的角度入手,在流程化设计的基础上,编制岗前培训手册和操作帮助手册。岗前培训手册旨在保障培训工作的规范化和培训内容的一致性,避免因沟通不畅或表达不清而產生歧义,导致档案数字化扫描成果标准不一、质量参差不齐。操作帮助手册将档案数字化扫描工作中可能遭遇的档案载体情况和档案内容情况进行分类总结,列出具体解决方案,便于工作人员掌握档案情况、理解档案内容,减少扫描失误。

(四)严格资质审查,建设项目实施“防火墙”

第一,选取优质的档案外包服务机构,为档案数字化扫描工作建设第一道“防火墙”。发布采购项目前,档案馆需明确档案数字化外包项目的主要诉求,深入了解项目招投标规则,做好档案外包服务企业的背景调查,听取行业专家意见,科学设置指标的刚性分数与弹性分数,避免不符合资质的企业以低价中标的恶性竞争方式承接项目。

第二,强化档案外包工作从业人员的资质审查和专业水平的考核,为档案数字化扫描工作建设第二道“防火墙”。针对不同层次的工作人员,审查和考核的侧重点应有所不同:对于项目管理人员,要仔细审查其从业资格和技术职称,确保其具有管理档案数字化工作的能力;对于各个岗位的工作人员,可采取考试、考核等方式,着重审查其岗前培训效果与上岗初期工作成果质量,确保其具有档案数字化工作的实践操作能力。

(五)优化加工环境,改善项目运作“生态圈”

对于档案数字化扫描工作环境“先天不足”的问题,通过各方途径,获取充足的档案事业发展经费是根本解决之道。一方面,紧跟国家的建设“大潮”,积极融入数字中国的发展计划,申请专项经费,做好档案数据支持工作;另一方面,在充分把握馆藏情况的基础上,进一步优化馆藏档案的分类工作,并根据不同分类形式,统计各类档案数量,为申请不同渠道的社会资金支持做好前期准备工作。

对于档案数字化扫描工作制度环境“后天失范”的问题,充分落实现有制度是关键,对此可采取以下措施:其一,注重对日常工作开展有效监督,通过查阅工作台账、现场监控等方式,密切跟踪工作节点,定期检查落实情况;其二,充分利用档案专家库资源,对现有规章制度的适用性进行评估,及时更新、完善相应条款;其三,注重开展跨地区的交流与学习,充分把握外出参会、调研机会,取长补短。

四、结语

当今时代,档案信息资源的充分挖掘与档案价值的全面实现,要求我们要更进一步地推动馆藏档案数字化,而扫描作为基础性工作直接影响着后续工作的开展。综合考量影响档案数字化扫描工作的各方因素,有的放矢进行清理消除,是新时期推动档案信息资源开发利用工作高质量发展的必然要求。

注释及参考文献:

[1]罗娟.档案数字化业务外包中的“关键时刻”管理[J].北京档案,2014(3):26-28.

[2]庞莉.特殊载体档案数字化扫描处理方法探析[J].北京档案,2017(6):28-30.

[3]周玉萍.档案数字化加工流程中的质量保障与对策[J].档案管理,2012(5):85.

[4]江丽华.档案数字化工作中存在问题及对策思考[J].档案与建设,2020(2):45-46;39.

[5]张帆,朱令俊,张弛.机构改革背景下档案服务外包行业的四个主体及其关系研究[J].档案学研究,2020(2):43-50.

作者单位:1.福建省档案馆2.福建医科大学党委、校长办公室