关注学生发展 打造愉悦课堂

2022-05-30阿丽米热·艾尼

阿丽米热·艾尼

[摘 要] 高中数学的学科地位及学科价值决定教学中不能搞“灌输”和“题海”,教师应以发展学生为出发点,注意教学素材的积累和整合,以“三个理解”为基础合理地开发和利用多样教学资源,引发学生数学思考,优化学生认识,提升教学品质.

[关键词] 教学素材;数学思考;教学品质

人们常说“得数学者得天下”,可见数学学科在高中学科中的价值和地位. 数学教学旨在促进学生高效、自主地学习. 为了追求高效,大多数教师认为“灌输”和“题海”是最有效的教学手段,然实践证明,“灌输”和“题海”不仅会增加教学负担,使得“教师教得苦,学生学得累,教学收益低”,而且无法达到教学预期. 其实只有让学生“乐学”“会学”才能实现高效、高质的教学目标. 为了让学生“乐学”“会学”,教师要从学生实际出发,知晓学生“之所需”“之所想”,尊重个体发展,让“学”变成一件自发的、自然的事情,从而让学生心悦诚服地优化认知,以此提升课堂效率. 但在实际的解题教学中,为了赶进度,大多数教师习惯统一标准,将自己认为的最优解决方案灌输给学生,忽视了个体思维差异所带来的解题差异,忽视了课堂生成性资源的开发与利用,从而使得课堂氛围消极、低沉. 由于学生的思维方式、认识结构、学习习惯等存在差异,因此对于同一问题往往可能有着不同的解决方案. 面对这些不同的解决方案时,教师应该为学生创设一个自我展示的平台,从而捕捉思维的闪光点和障碍点,继而通过有针对性的引导来优化学生认知,提升学生的学习信心. 笔者以“基本不等式”复习课为例,谈谈几点教学体会,以期共鉴!

[?]教学简录

1. 积累素材,丰富认知

根據教学经验和学生实际反馈来看,学生应用基本不等式时常常会因为忽略不等式的适用条件而出现错解,因此教师在新知教学中会重点强调三个条件——“一正、二定、三相等”,有的教师还会强调“和定积最大”“积定和最小”等特征,但学生在实际应用中还是会出现“懂而不会”的现象,究其原因就是学生并没有真正领悟其本质,因此解题时自然会出现漏用或错用的情况. 基于此,教师应充分暴露学生的思维误区,以此找到问题的症结,继而通过有效引导帮助学生突破思维障碍.

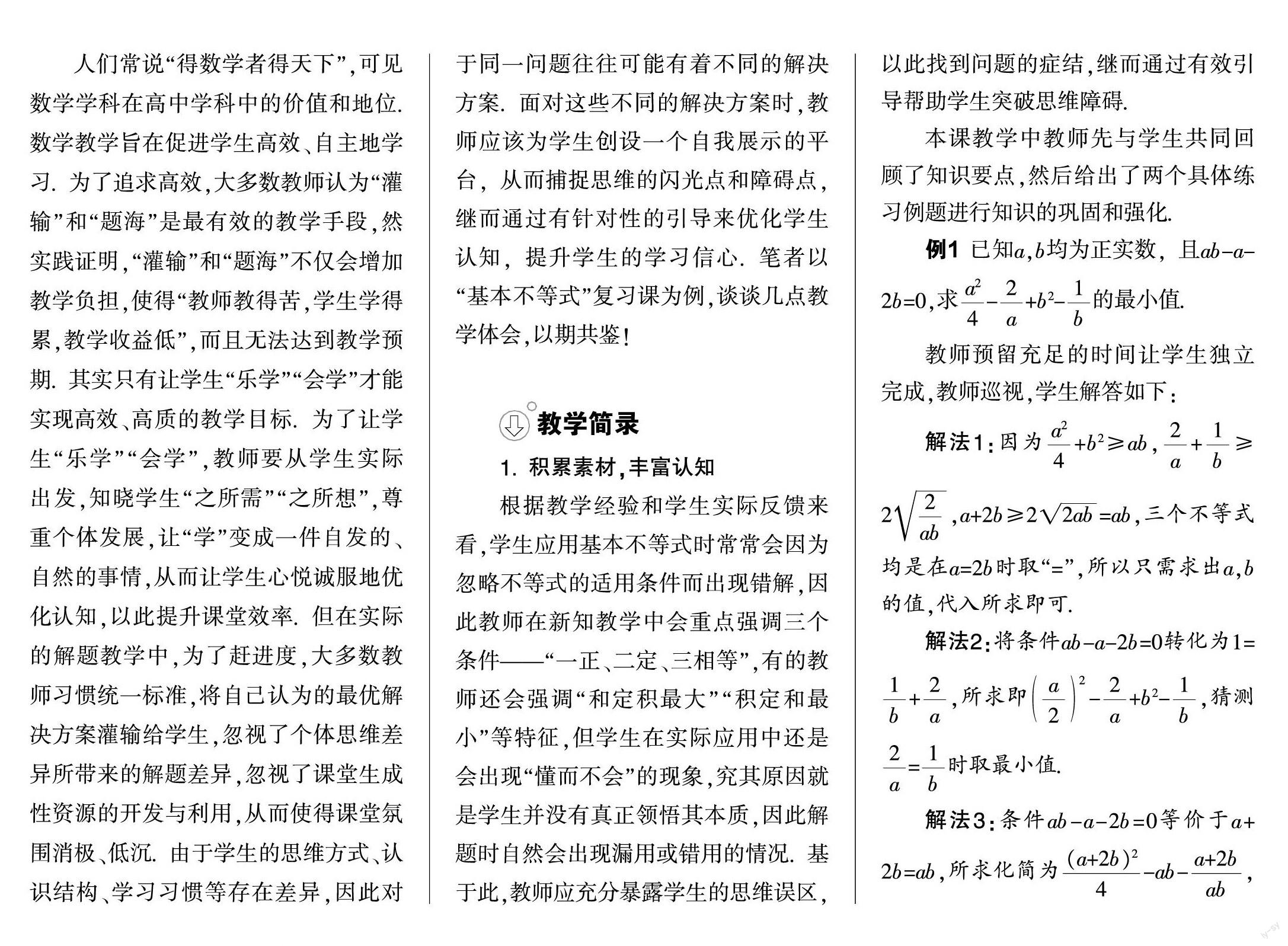

本课教学中教师先与学生共同回顾了知识要点,然后给出了两个具体练习例题进行知识的巩固和强化.

例1 已知a,b均为正实数,且ab-a-2b=0,求-+b2-的最小值.

教师预留充足的时间让学生独立完成,教师巡视,学生解答如下:

解法1:因为+b2≥ab,+≥2,a+2b≥2=ab,三个不等式均是在a=2b时取“=”,所以只需求出a,b的值,代入所求即可.

解法2:将条件ab-a-2b=0转化为1=+,所求即

-+b2-,猜测=时取最小值.

解法3:条件ab-a-2b=0等价于a+2b=ab,所求化简为-ab-,整体消元为ab或a+2b的二次函数再求最小值.

例2 已知非负实数x,y满足xy+2x+3y=21,求xy+5x+4y的最小值.

学生解答如下:

解法1:xy+5x+4y≥xy+2,当且仅当5x=4y时取“=”,结合条件xy+2x+3y=21解出x,y,代入所求即可.

解法2:将xy+5x+4y消元化简为10+3

x+3+

,0≤x≤,再利用基本不等式求解.

可见,同一问题涌现出了不同的解题方法,当面对不同的解题方法时教师的态度将直接影响学生的解题信心. 若教师不进行细致分析,仅对答案的对错给予评价,将很难培养学生思维的深刻性和严谨性;若教师对不同解法视而不见,只是将自己的解题过程讲授给学生,然后让学生进行模仿,这样不仅难以发散学生的思维,而且不易实现知识和方法的内化. 其实,教师应尊重学生,鼓励学生多角度、多维度地思考和解决问题,同时要对不同解法给予正面的评价,引导学生发现不同解法的优缺点,从而实现解法的优化和认知的完善.

2. 深度剖析,优化认知

通过以上解法可以看出,虽然部分学生也得到了正确的答案,然不乏歪打正着和缺乏严密逻辑的情况,因此实际教学中教师有必要顺着学生的思路“探一探”,明晰学生思维盲点,继而通过合理的引导帮助学生跳出思维误区,优化学生认知. 为了明晰学生的思维过程,教师不妨与学生进行深入交流、探讨,找到问题的症结,继而对症下药,纠正学生认知偏差,培养学生思维的严谨性.

(1)探究过程,纠正认知偏差

对于例1,通过以上三种解法所得的最终答案都是7,若学生给出答案后按照教师的方案解题,不仅难以发现学生解题中存在的问题,而且会深化学生的错误认识,继而影响解决准确率的提升.

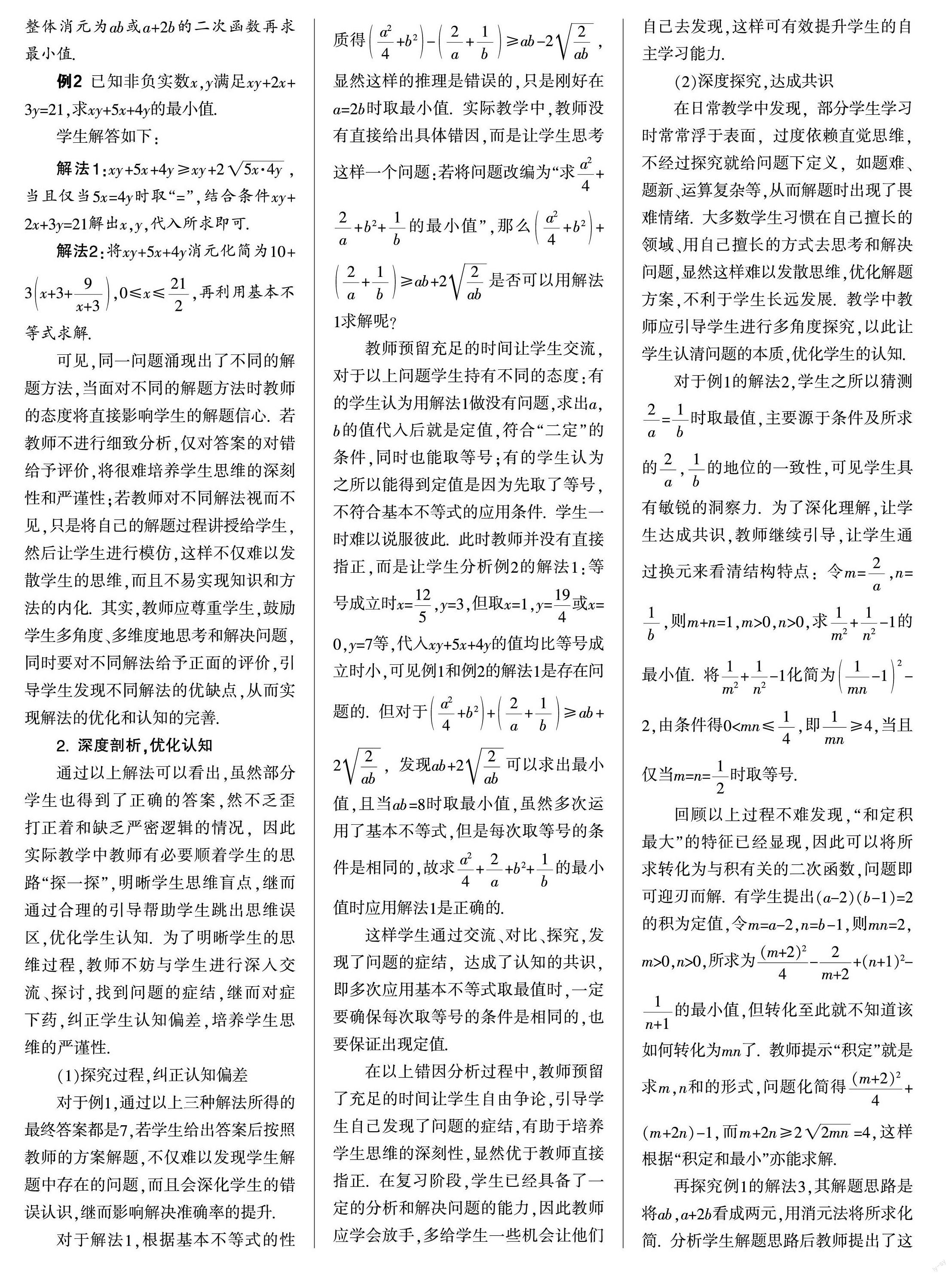

对于解法1,根据基本不等式的性质得

+b2

-

+

≥ab-2,显然这样的推理是错误的,只是刚好在a=2b时取最小值. 实际教学中,教师没有直接给出具体错因,而是让学生思考这样一个问题:若将问题改编为“求++b2+的最小值”,那么

+b2

+

+

≥ab+2是否可以用解法1求解呢?

教师预留充足的时间让学生交流,对于以上问题学生持有不同的态度:有的学生认为用解法1做没有问题,求出a,b的值代入后就是定值,符合“二定”的条件,同时也能取等号;有的学生认为之所以能得到定值是因为先取了等号,不符合基本不等式的应用条件. 学生一时难以说服彼此. 此时教师并没有直接指正,而是让学生分析例2的解法1:等号成立时x=,y=3,但取x=1,y=或x=0,y=7等,代入xy+5x+4y的值均比等号成立时小,可见例1和例2的解法1是存在问题的. 但对于

+b2

+

+

≥ab+2,发现ab+2可以求出最小值,且当ab=8时取最小值,虽然多次运用了基本不等式,但是每次取等号的条件是相同的,故求++b2+的最小值时应用解法1是正确的.

这样学生通过交流、对比、探究,发现了问题的症结,达成了认知的共识,即多次应用基本不等式取最值时,一定要确保每次取等号的条件是相同的,也要保证出现定值.

在以上错因分析过程中,教师预留了充足的时间让学生自由争论,引导学生自己发现了问题的症结,有助于培养学生思维的深刻性,显然优于教师直接指正. 在复习阶段,学生已经具备了一定的分析和解决问题的能力,因此教师应学會放手,多给学生一些机会让他们自己去发现,这样可有效提升学生的自主学习能力.

(2)深度探究,达成共识

在日常教学中发现,部分学生学习时常常浮于表面,过度依赖直觉思维,不经过探究就给问题下定义,如题难、题新、运算复杂等,从而解题时出现了畏难情绪. 大多数学生习惯在自己擅长的领域、用自己擅长的方式去思考和解决问题,显然这样难以发散思维,优化解题方案,不利于学生长远发展. 教学中教师应引导学生进行多角度探究,以此让学生认清问题的本质,优化学生的认知.

对于例1的解法2,学生之所以猜测=时取最值,主要源于条件及所求的,的地位的一致性,可见学生具有敏锐的洞察力. 为了深化理解,让学生达成共识,教师继续引导,让学生通过换元来看清结构特点:令m=,n=,则m+n=1,m>0,n>0,求+-1的最小值. 将+-1化简为

-1

-2,由条件得0 回顾以上过程不难发现,“和定积最大”的特征已经显现,因此可以将所求转化为与积有关的二次函数,问题即可迎刃而解. 有学生提出(a-2)(b-1)=2的积为定值,令m=a-2,n=b-1,则mn=2,m>0,n>0,所求为-+(n+1)2-的最小值,但转化至此就不知道该如何转化为mn了. 教师提示“积定”就是求m,n和的形式,问题化简得+(m+2n)-1,而m+2n≥2=4,这样根据“积定和最小”亦能求解. 再探究例1的解法3,其解题思路是将ab,a+2b看成两元,用消元法将所求化简. 分析学生解题思路后教师提出了这样的问题:“本题是a,b两元问题,是否能直接消元呢?”学生认为直接消元会很烦琐,所以并没有进行这样的尝试,于是师生共同尝试消元a,得+b2-1,b>1,令b-1=t,即 t+ -2,显然直接消元a通俗易懂,运算简便. 可见,凭直觉并不能发现最优的解决方案,在解题中只有多尝试,才能收获最优方案. 另外,解题过程中不能一味追求技巧,这样可能会失去问题的本真,从而造成解题思路偏移,最终影响解题效果. 对于例2,条件xy+2x+3y=21可转化为(x+3)(y+2)=27,符合“积定”的特征,令m=x+3,n=y+2,换元得mn=27,m≥3,n≥2,求3m+n+10的最小值,这样应用基本不等式或线性规划知识即可迎刃而解. 接下来教师又继续启发学生思考,令t=xy+5x+4y,将xy+2x+3y=21转化为关于x,y的二元一次方程组,消化并化简得3x2+(28-t)x+3(28-t)=0,由Δ≥0得t≥28,经检验,等号能取到. 回顾以上过程不难发现,在解决二元或多元问题时,消元可谓是解决此类问题最常用的处理方法,而合理换元可优化整体关系,简化运算过程,提升解题效率. 解题时不要拘泥于一种形式,应注意分析问题特征,借助多种渠道(如基本不等式、函数、方程等)优化解题策略. 另外,应用基本不等式时要把握好应用的条件,抓住“和定”“积定”等特征合理转化,继而提升解题准确率. 3. 借助实践,升华认知 通过深入探讨,学生的探究热情被激发出来,学生迫不及待地想用所学知识和方法去解决问题,此时若能提供独立实践的机会,定能实现巩固认知,深化理解的效果. 基于此,教师精心选题,以“旧题新做”帮助学生及时巩固和优化认知. 例3 已知圆C被x轴分成两段圆弧,弧长比为3∶1,截y轴所得弦长为2. 求圆心C到直线l:x-2y=0的距离最小的圆的方程. 根据已知,大多数学生容易得到圆心C(a,b)到直线l的距离为d=,且2b2-a2=1,但是求最值时望而却步,现分析思路: 解法1:从几何意义上进行解读,可以应用线性规划知识,转化为l的平行线与双曲线有公共点的问题,联立a-2b=z,2b2-a2=1对a,b有解,消元得2b2+4bz+z2+1=0,由Δ≥0求得d的最小值. 解法2:直接从代数的角度求解. ①由d=去掉绝对值得a-2b= ±d,分别消元a代入2b2-a2=1,得到关于b的二次方程,由Δ≥0求得d的最小值. ②由d=两边平方去掉绝对值,可得5d2=a2+4b2-4ab,接下来学生又给出了多种解法:有的学生结合2b2-a2=1,变形得5d2=,分子分母同时除以b2,化简后令p=3-,则3-2 可见,通过练习将刚刚探究中达成的共识融于解题之中,取得了较好的效果. 通过以上练习,带领学生经历了发现问题、分析问题、解决问题的全过程,不仅让学生深化了对以上例题的理解,而且纠正了学生认知偏差,使学生对常规解法和最优方案也有了清晰的认识,有效拓展了学生的数学思维,培养了思维的变通性. [?]教后反思 经历以上过程不仅帮助学生夯实了基础,而且进行了思维的拓展和提升,这对学生学习能力的提升是至关重要的. 结合上述教学实践,笔者谈几点自己的心得体会: 首先,教师不要将自己的想法强加给学生,要尊重学生,将学生的解答过程转化为宝贵的教学资源,并通过合理的开发和利用实现认知优化. 在日常教学中,教师要了解学生,多留意他们日常的学习过程,只有这样才能准确把握学生的认识水平、解题习惯、学习动向和实际需求,从而有针对性地选择教学内容,设计教学过程,调整教学策略,以此让课堂教学更适合学生的思维发展,让学生学得自然、愉悦. 其次,教师要多鼓励学生独立思考、交流、总结和反思,注意培养学生良好的思维习惯和学习习惯. 教学中教师要多给学生一些时间和空间去思考、去表达、去尝试、去探究,引导学生从多角度去分析和解决问题,这样才能拓展学生的思维,优化解题思路. 同时,解答后要引导学生进行反思,继而认清问题的本质,掌握解题的通法,形成批判性的思维习惯,进而逐渐提升学生的自主学习能力. 总之,实际教学中教师切勿急于求成,要通过深入探究来诱发学生深度思维,从而逐渐将知识内化为能力,提升学生解决问题的能力. 再次,教学中教师要“以生为主”,遵循学生的认知规律,通过循序渐进地引导帮助学生完善认知. 在此过程中,教师要有足够的耐心去启发、指导、交流、倾听,要充分了解学生,这样才能通过有针对性的引导纠正学生认知的偏差,提升学生解决问题的能力. 最后,教师也要不断提升自己、完善自己、发展自己. 在教学中改变传统单一的教学模式,多方面积累教学素材,通过合理的开发和整合,助力学生全面提升. 总之,教师要尊重学生、信任学生、理解学生,注重学生“双基”的提升和认知结构的优化,为学生营造一个平等和谐的学习环境,让学生感觉学习是一件自然的、愉悦的事情,以此激发学习动机,提升教学效率.