供需双视角下高校大学生就业能力提升策略研究

2022-05-30于荣娟樊文斌苏和祝鹏刘莎

于荣娟 樊文斌 苏和 祝鹏 刘莎

摘要:就业是民生之本,促进毕业生更加充分更高质量就业是高校应有之义。本调研运用专家会议法,基于USEM模型将大学生就业能力细分为专业知识、专业技能、沟通能力、团队合作与管理能力等14个能力,通过对内蒙古自治区部分高校、行业企业的调查,运用因子分析探索出影响大学生就业能力的四个因素,并从供需两个视角分别得出个人品质、职业发展力、专业能力、创新创业实践能力等四个因素对就业能力的影响度,进而构建供需视角下大学生就业能力结构模型,从专业设置、人才培养、实训实践等方面提出大学生就业能力提升策略。

关键词:供需视角;大学生;就业能力;结构模型;提升;策略

中图分类号:G421;G478.3文献标志码:A文章编号:1008-3561(2022)11-0022-03

党的十八大报告明确提出要推动实现更高质量的就业,并把“就业更加充分”作为经济社会发展的重要目标。西部地区经济发展水平相对滞后,学生就业能力提升水平有限,就业难和就业质量低的问题较为突出。西部民族地区大学生高质量就业不仅能维护边疆地区稳定和繁荣,更能促进经济社会进步和民族文化传承发展。统筹社会资源、调动各方积极性,合力提升毕业生的就业能力尤为必要。本文针对内蒙古自治区大学生就业现状与特点,对供需双视角下大学生就业能力的提升策略展开研究。

一、研究背景

根据内蒙古自治区教育厅近几年的高校毕业生就业质量报告可以看出,高校毕业生的就业状况基本稳定、就业成效初显。包括就业创业服务水平显著提升,就业满意度进一步提升;校园就业市场建设力度不断加大,主渠道作用进一步凸显;服务基层就业长效机制逐步形成,就业范围进一步拓宽;创新创业意识得到增强,创新能力得到提升;就业困难群体帮扶工作得到推进,教育公平进一步夯实。

整体就业形势向好的同时,也存在很多问题。包括就业总量压力继续加大,地区间就业不平衡问题突出;高校专业布局结构不均衡,与自治区产业发展不协调,存在部分专业招生量大、人才培养与社会需求融合度不高的现象;大学生创新创业能力培养及保障措施有待完善,高校就业创业服务工作有待加强,课程建设有效性亟待提高。存在这些问题的原因主要有:高校教育与市场需求对接不紧密,专业设置没有完全遵循市场需求,专业调整滞后;专业结构、就业结构与产业结构发展不协调;就业指导顶层设计不足,未形成系统的就业指导体系;部分毕业生对就业认知不清晰,职业目标和择业定位不准确,造成“高不成、低不就”“眼高手低”的尴尬就业局面及“懒就业”“慢就业”等消极就业现象。

有研究表明,就业能力与就业质量存在相互促进的正向关系。因此,研究大學生就业能力结构,探索大学生就业能力提升策略,具有解决当前就业存在的问题、丰富就业能力评价内容、完善高质量就业评价体系、提高就业满意度的现实意义,也能为民族地区人才的培养提供参考,实现人才培养的提质增量。本文以内蒙古自治区高校大学生为研究对象,选取有代表性的行业企业和高校进行调查,从企业和学生供需双视角开展调查研究与对比分析,构建大学生就业能力结构模型,打造高质量就业多主体参与机制,探索大学生就业能力提升策略。

二、研究思路和方法

结合内蒙古自治区大学生就业现状与特点,以USEM模型(从心理学角度出发将就业能力分为学科理解力、技能、自我效能、元认知四个要素)为基础,基于德菲尔法将大学生就业能力细分为“专业知识”等14个能力,并设计调查问卷,对已就业的毕业生和自治区代表性企业进行调查;利用SPSS24.0软件进行因子分析,从供需双视角探索大学生就业能力影响因素,剖析影响因子对就业能力的影响度,构建大学生就业能力结构模型,提出大学生就业能力提升策略。

三、供需双视角下内蒙古自治区大学生就业能力模型构建

1.调查方法与数据收集

本调研通过梳理现有文献并结合内蒙古自治区经济社会发展情况、大学生生源特点来界定大学生就业能力,与高校毕业生就业主管部门、高校具有多年就业工作经验的专家、用人单位人力总监、部分行业协会有关人员进行深度沟通,基于USEM模型将就业能力细分为专业知识、专业技能、沟通能力、团队合作与管理能力、创新与创业能力、自学能力、开发创新解决方案的能力、正确应对压力及抗挫折的能力、进取心、责任感、职业生涯设计能力、职业相关能力展示、职业选择和发展的相关知识、大学生参加社会实践等14个方面的能力,并制定出调查问卷,从企业和学生双视角对“影响大学生就业能力”影响因素进行调查。

借助调查问卷软件,运用随机抽样调查的方法,以QQ、微信等形式面向毕业生和用人单位发放调查问卷,共收回问卷563份(521名毕业生、42家用人单位),其中有效问卷共527份(491名毕业生、36家用人单位),样本有效率达93.61%。

2.供需双视角下大学生就业能力模型的构建

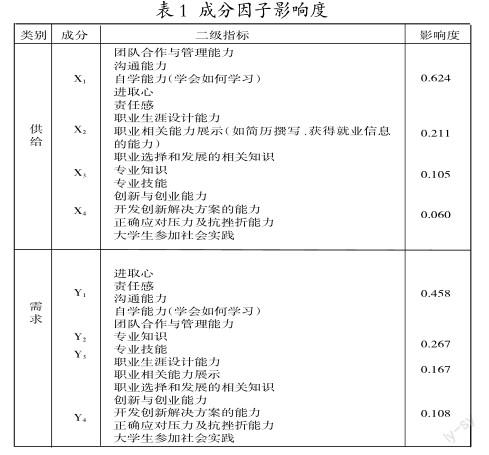

(1)供给侧大学生就业能力机构模型构建。利用SPSS24.0对供给侧调查数据进行分析,KMO= 0.909>0.9(表明非常适合因子分析),巴特利特的球形度检验值为1457.348,显著度为0.000<0.01,表示样本充足,可以进行因子分析。通过因子探索得出,从供给侧对大学生就业能力影响探索出4个因子,其与就业能力的关系为:f=0.624X1+0.211X2+0.105X3+0.060X4。其中因子X1主要解释团队合作与管理能力、沟通能力、自学能力、进取心、责任感5个能力因素;因子X2主要解释职业生涯设计能力、职业相关能力展示、职业选择和发展的相关知识、大学生参加社会实践4个能力因素;因子X3主要解释专业知识、专业技能2个能力因素;因子X4主要解释创新与创业能力、开发创新解决方案的能力、正确应对压力及抗挫折的能力3个能力因素。

(2)需求侧大学生就业能力机构模型构建。利用SPSS24.0对需求侧调查数据进行分析,KMO= 0.702>0.7(表明比较适合因子分析),巴特利特的球形度检验值为219.302,显著度为0.000<0.01,表示样本充足,可以进行因子分析。通过因子探索得出,从供给侧对大学生就业能力影响探索出4个因子,其与就业能力的关系为:f=0.458Y1+0.267Y2+ 0.167Y3+0.108Y4。其中因子Y1主要解释进取心、责任感、沟通能力、自学能力、团队合作与管理能力5个能力因素;因子Y2主要解释专业知识、专业技能2个能力因素;因子Y3主要解释职业生涯设计能力、职业相关能力展示、职业选择和发展的相关知识3个能力因素;因子Y4主要解释创新与创业能力、开发创新解决方案的能力、正确应对压力及抗挫折的能力、大学生参加社会实践4个能力因素。

3.供需双视角下大学生就业能力模型构建

通过上述数据可以得出供需双方对大学生就业能力影响因素的影响度,具体如表1。

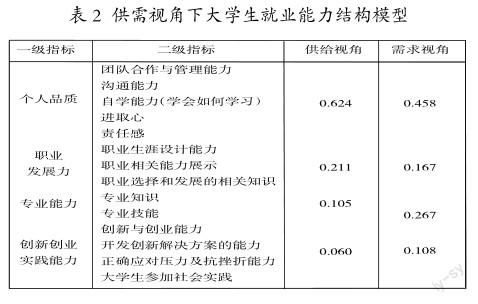

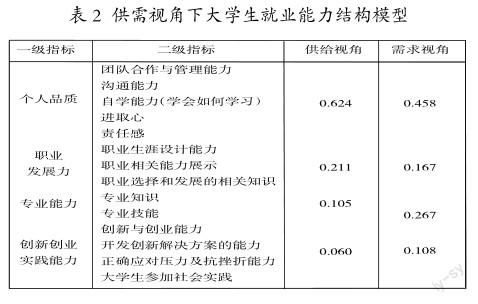

运用因子分析法对供需双方认为的就业能力构成因素中都提取出4个因子。总体来看,这两组因子解释的内涵基本一致,可以将它们分别命名为个人品质、专业能力、职业发展力及创新创业实践能力。由此,构建出供需双视角下大学生就业能力结构模型,如表2。该模型清晰显示供需双视角下大学生就业能力的重要程度排名依次为:个人品质、专业能力、职业发展力和创新创业实践能力。

四、内蒙古自治区大学生就业能力提升策略

通过上述分析可以得出,毕业生、用人单位认为在就业过程中除专业能力和专业知识外,更重要的是个人品质和职业发展力。考虑到供需平衡,本研究结合实际情况优化了就业能力结构模型。提高大学生就业能力,离不开用人单位和高校深层次的合作。高校应立足本校办学特点,分析当前区域经济社会发展、产业发展及产业结构变化趋势,深度调研社会需求,结合办学优势,优化专业布局,按需制订招生计划;同时,应依据行业企业产业用人需求,明晰专业培养目标,做到培养计划及时更新、人才培养与用人需求无缝对接。

據此,应构建以学生培养为核心、以高质量就业为导向的“一平台着力、四能力培育、三阶段养成、四主体参与”的大学生就业能力培养体系。要全面统筹和有效整合行业企业产业资源、政府政策资源、高校教育资源,构建校—政—企合作平台;加大产教融合、校企合作力度。要建立完善的实践教学体系,通过产教融合、校企合作、企业联盟等,加强与行业企业的深度交流合作,邀请行业企业进校园、进课堂,重视专业实践环节,提高学生的岗位适应力和岗位胜任能力,使其符合用人单位的岗位需求。在充分调研企业人才需求的基础上,要将专业技能根据就业方向进行细化,按照岗位需求进行课程设置,通过构建阶段、专业提升阶段、拓展阶段来建构基础知识、专业知识、拓展知识,让企业、学校、教师、学生全员参与、责任共担、成果共享,充分培养大学生的个人品质、专业能力、职业发展力和创新创业实践能力。

五、结语

综上所述,在高质量发展背景下,高校必须加强对宏观市场经济现状的分析,根据行业企业需求,明确培养目标,合理设置课程,以培养大学生就业能力为核心,加大校企合作、产教融合力度,以提升大学生个人品质为目标,坚持岗位需求与人才培养相统一,课程设置与用人标准相对应,实践技能与用人需求相匹配,提高大学生就业能力,以期达到高质量就业的目的。

参考文献:

[1]罗莹.当代大学生就业能力与就业质量的关系研究[J].中国青年研究,2014(09).

[2]杜福光.供需耦合视角下大学生就业能力结构优化研究———以河北省GIS专业为例[J].唐山师范学院学报,2020(05).

[3]于荣娟,祝鹏,雷雨澎.三螺旋视角下内蒙古自治区蒙古语授课大学生就业能力提升策略研究与实践———以内蒙古农业大学职业技术学院为例[J].中国大学生就业,2020(17).

[4]于荣娟,国向东,赵海州.基于USEM模型提升高职院校大学生就业能力策略研究[J].内蒙古农业大学学报:社会科学版,2017(03).

Research on the Strategy of Improving College Students Employability from the Perspective of Supply and Demand

Yu Rongjuan, Fan Wenbin, Su He, Zhu Peng, Liu Sha

(College of Vocational and Technical, Inner Mongolia Agricultural University, Baotou 014109, China)

Abstract: Employment is the foundation of peoples livelihood. It is the due meaning of colleges and universities to promote graduates fuller and higher quality employment. Using the expert meeting method and based on the usem model, this research subdivides the employability of college students into 14 abilities, such as professional knowledge, professional skills, communication ability, teamwork and management ability. Through the investigation of some colleges and universities and industrial enterprises in Inner Mongolia Autonomous Region, four factors affecting the employability of college students are explored by factor analysis, from the perspective of supply and demand, the influence of four factors such as personal quality, career development, professional ability and practical ability of innovation and entrepreneurship on employability is obtained, and then the structural model of college students employability from the perspective of supply and demand is constructed, and the strategies to improve college students employability are put forward from the aspects of specialty setting, talent training and practical training practice.

Key words: supplyand demand perspective;collegestudent; employability;structuralmodel;promote; strategy