昆山玉碎凤凰叫

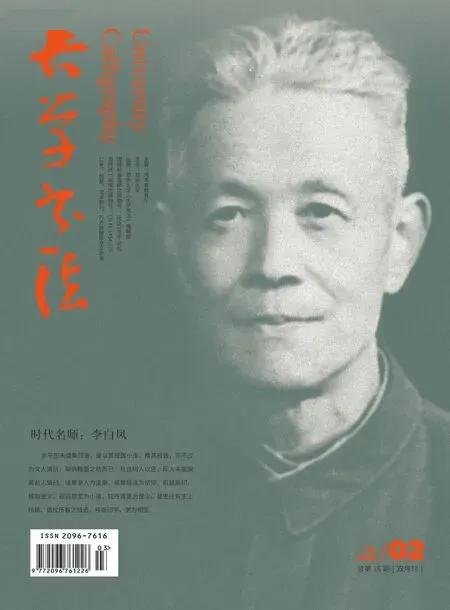

——追忆先君李白凤先生

2022-05-20李惟微

⊙ 李惟微

1998年8月18日,是先君李白凤逝世20年祭日。作为他的长子,不仅很想而且应该写下些缅怀的文字,但厌于为尊者所讳一类传统谀文的写法,同时对父亲性格悲剧的时代因素,虽然了然于心却难以言表,所以提笔几掷,难以成文。但因为祭日临近,开封仰慕先父的朋友决定俟时开一个小型纪念会,郑州的王大海先生又转达李怀发先生因写河南十诗人需要我提供父亲的材料,再者是在今年第三期的《读书》上忽然出现一篇只与我有一面之缘的程光炜君的文章《诗人李白凤先生》(后被《散文选刊》第6期选入),同时又有几位热爱新诗的本地文友一再以“趁着你身体尚好,如再不写点真实的东西,令尊的形象恐怕只剩下几首小诗了”的劝告,这样一“凑合”,一“激将”,我就不得不再行提笔,从我认为切入的角度——从一个诗人的多灾多难的命运片断去折射时代的风云——写出如下的文字。

饱经沧桑,花甲之年,方才知道世界上最伟大最凛峻的是时间,它像狂飙一样能吹去一切被认为是不朽的东西,我已然谢世20年的父亲,不就像狂飙中渐渐远去的只能依稀可见的一点闪动的萤火吗?但能发生萤光,已属不易!

一、叛逆的15年漂泊者

在1992年第1期的《新文学史料》中,我母亲刘朱樱应主编牛汉先生之邀写了一篇《忆李白凤》的文章。她按“行状”始末写法,在开头一段简略介绍了我父亲的出身和少年时代,但据我所知,虽然父亲生长在一个有如巴金先生所写《家》那样的大家族里,但由于四岁失去母爱,严父李立成的“望子成龙”心切,小小年纪就被迫习经临帖(寒冬腊月也必须“三更灯火”诵读或跪在太师椅上研墨练字),动辄鞭笞临身,这样“困苦不堪”,使他与严父的关系很紧张,终于酿成离家出走,只身到青岛求学、闯荡。由于被目为“逆子”,所以我祖父对他的经济支持也是时断时续,迫使他不得不在课余时到海滨教人游泳或教人骑自行车,或替富人遛狗或写点“豆腐块”诗歌谋生。在青岛求学期间他和刘白羽、碧野等成为好友,几个年轻人血气方刚、志同道合,很是亲密。其间有幸认识了沈从文先生。他们经常拿着自己的文章找沈先生指教,沈先生不但很热情地接待他们,还时常帮助他们发稿,这样,几个小伙子才很快入了“文道”。此外,在青岛逛书店成为他们生活的一乐。在书店,这几个穷小子站着或蹲着看了许多文学书,尤其是看了些前苏联的诗歌、小说和鲁迅先生的作品,不但开了眼界,还对当时黑暗的现实有了反抗的意识。在书店还认识了臧克家、于黑丁、崔嵬等进步文化人士,所以不多几时,他的诗风一变,由浪漫的抒情转入现实的关注了。后来时局紧张,于黑丁、崔嵬等人奔向延安,而他却在我祖父的胁迫下到湖南芷江的国民党宪兵第六团工作,正因这一他自己当时也认识不清的历史污点,使他在时隔几十年后的“肃反”运动中,不仅被定为“肃反”对象,还成为以后“反右”“文革”里被指为“一贯反动”“文化特务”的孽因。

家中现存的有一张颜色已黯淡发黄了的老照片,这是一张在宪兵六团时父亲和我母亲的结婚像。照片中的他戎装肃穆,英姿飒爽。但从他先前一次与我的偶谈中,父亲说了他因看不惯团部审讯犯人(多为共产党员和湘匪)的凶残和恐怖,再加上一次在山中不慎把手枪丢失,害怕被惩,不得不暗夜逃跑的事。这样看来,关于他1936年至1938年参加国民党宪兵六团这段经历,可以断定的是:(一)他并非主动加入国民党宪兵这一类反动组织,加入后自觉逃脱是有意识的悔悟行为;(二)中华人民共和国成立后“肃反”运动后期,在我如今保留的一份河南师院“肃反”领导小组内部印发的《李白凤确定为肃反对象的根据及处理经过》材料中,对他在宪兵六团期间并未记有反动行为,但只因他参加过这一组织,就在该材料的结语中,写下了“以上问题根据现有调查材料李没有参加特务组织问题,予以否决”。

李白凤油画像(邹宗绪绘)

端木蕻良、柳亚子、尹瘦石、李白凤合影

父亲被“肃反”放回家后,正值我从北京八中暑期返回,此时我见到的父亲,相貌神态都变化了许多,往日在他身上那种阳刚之气消失殆尽。在一家人星期天出开封北门找一处清静的柳荫休憩时,父亲久久闭目呆坐,喊他吃西瓜,好一阵子才睁开眼……

在宪兵六团期间,父亲仍不辍文笔,经常向外投稿,因而结交了当年在北平主编《小雅》的诗人吴奔星先生。往来虽不时间断,但友谊牢不可破,以致粉碎“四人帮”后,吴先生到开封讲学两人相见,我父亲抱着吴先生哭着说:“再不见面,我就要进火葬场了……”

在父亲的“少年漂泊者”动荡岁月中,他经常还给上海的《新诗》《现代》等刊寄稿,有幸相识了《现代》主编施蛰存先生,两人的友谊经风雨而弥坚。关于这一时期父亲的创作和为人,施先生在《怀念李白凤》(见《沙上的脚迹》一书)一文中有清晰而深情的记述:

白凤是个坦率、耿直的北方青年。他坦率,所以胸无城府,喜怒立即形于辞色;耿直,所以受不了一点委屈。我喜欢并尊重他的性格。但是,从我这个以老庄思想为主养生的人看来,他这个性格肯定将不谐于俗……

在先君15年的漂泊日子里,我所能搜集到的他的诗,只有辑入《中国新文学史》(司马长风著,香港昭明出版社出版)下卷的一首小诗《小楼》,可一窥他青春浪漫的身姿和清丽脱俗的诗风:

山寺的长檐有好的磬声,江南的小楼多是临水的,水面的浮萍被晚风拂去,蓝天从水底跃出。

小笛如一阵轻风,家家临水的楼窗开了,妻在点染着晚妆,眉间尽是春色。

司马长风在此诗后评曰:“诗句虽有浓厚的散文气息,但诗意浓得化不开。”由此可一窥他步入现代自由诗的履痕。

二、抗日烽火中的流亡者

李白凤 篆书 《后继前途》联(应郭沫若之邀为「全国科学大会」撰联)

在我童年朦胧的印象里,我们一家三口是在仓皇、恐怖的枪炮声中不断地南迁,不断地跑、跑、跑!从青岛的姥姥家,再到北平,再到武汉、长沙、南昌、赣州、上海、香港、恩平、南宁、桂林……似乎没有什么明确的目的地,似乎只是逃避日寇的快速南袭的铁蹄。至于路线的变化,当时完全依靠文友的一封书信或一个口讯,就马上投奔了去。可见那时的文友之间的关系是完全可以信赖的。如处身绝境时戴望舒、施蛰存两先生信召我父到香港《星岛日报》工作;如在广东恩平拮据中,桂林的诗友吴奔星先生介绍他到南宁高中工作……

1941年秋,先君携家人来到当时文化人荟萃的桂林。在此他不但扩大了交游,更贴近火热的抗日救国斗争,结识了一时名流端木蕻良、田汉、安娥、熊佛西、尹瘦石、陈迩冬,又有幸认识了柳亚子先生、欧阳予倩先生,不但创作了轰动一时的剧本《卢沟桥的烽火》,他还积极参加抗日文艺宣传活动,并写了大量的进步诗歌。这一阶段可以说是先君生命最辉煌的时期。关于这一时期他的一些最值得记载的事迹,在我母亲的《忆李白凤》一文(1992年1期《新文学史料》)中有详细、生动的叙述,因此我就不赘述了。

由于在桂林结交了许多进步的文化朋友,他知道并向往高擎民族抗战大旗的革命圣地延安,虽未亲上前线,但从他当时写的火热、深情的诗歌中,可见他热烈的情怀和向往:

在寂寞的大地上,人类的鲜血充溢着平静的草原,若软笛之军号吹起丧曲。黄昏之攻击开始,永久仆伏的尸体流着血,如五月荔枝的殷红。牺牲者都是从容就义的,你看他们英武的姿态,跳出战壕又跃入另一方的战壕。

战火如朔风席卷太平洋上的古国,在烈焰中高举我们光荣的旗帜,而白刃战与血腥的气息中,生龙活虎的勇士搏斗着。从星夜之光明,我们希望获得如太阳更多的光焰。生死俟不足转移人的性情,世界上原没有人可以永生。(《血宴》)

不可知的、谜一样的远方,当我以陌生的眼光,搜索着地图的时候,连我的心都变成你的颜色。不可知,不可知吗?我将以怎样的心情,呼唤你的名字,蜿蜒的江水、幸福的怀抱啊!种子怎样需要泥土,我也怎样需要你。你,不可知的,航海者的灯塔,降落场上的风袋,你是伯力恒的,拯救世人的星,沙漠上的绿洲,人类安全的避风港啊!

没有你,人间将永无乐园。没有你,花朵也会枯萎,泉水也会干涸的呀!……(《远方》)

三、解放战争中的“鹑衣小吏”

抗日胜利狂欢之后,由于国民党的反共、反人民的独裁专制面目日渐狞恶,我家虽然结束了漂泊不安的生活而终于安居上海,居住在贫民区的东宝兴路60弄的一个大杂院里。但以先君当时的社会关系,他如若不是对国民党的黑暗统治深恶痛绝,是完全可以找到好的工作的,但由于他不断写文章抨击、讽刺时政和社会,上了“黑名单”,所以不得不化名李逢,在上海市财政局当一个默默无闻的小职员谋生。当时经常到我家来的有穆木天、任钧、辛笛、施蛰存、臧克家诸先生。记得有许多次,先君写个信就由我送到离住处不远的巴金、臧克家先生家里去。当时我已上小学四年级,记得也有几个被先君骂作“狗腿子”的人来过我家,每次都是不欢而散,原因是杜衡、苏汶等人让这些人劝我父去香港。

大概是1948年,有一件事让我至今记忆清晰。一天任钧、辛笛来家,说是臧克家出诗集的一千令纸被“南京”扣了,动员我父亲去找任国民党中宣部常务副部长的堂侄李惟果。当时我看到父亲面有难色地说:“和惟果向来不往来,现在去不合适的。”但经不住朋友晓以大义地劝说,加上我父为人又最重友义,就这样,父亲于翌日就和母亲不计后果地去南京了。万万没想到的是,三天后的一个黄昏,狭窄的东宝兴路突然缓缓驶来了一辆有宪兵骑摩托开路的黑色福特轿车,停在我家弄堂口。我正好在弄堂口玩,看到父亲穿一身白西装,我母亲穿一件闪闪发光的蓝缎子旗袍,神采奕奕地下得车来,还有随行人员掂着大包小件的礼物。许多路人、邻居围观。父亲进了家和母亲边脱衣边高兴地说:“惟果很给面子,还认我这个九叔,不错不错!”母亲盥洗完毕,立即打开一件礼物,从里面先掏出许多罐美国克宁奶粉和一些大块巧克力,我和妹妹、弟弟蹦蹦跳跳地吃着巧克力。谁能想到几十年后,在“肃反”运动中,一眨眼的功夫就“老母鸡变鸭”,这事颠倒成:我父是文化特务,是他跑南京才把臧克家先生出诗集的一千令纸扣了的。也不知是臧先生不知情还是真的忘了,当开封师院搞外调的人找到臧先生问及此事时,臧先生一句“不清楚”,我父亲不但被关在学校东三斋好一顿整,还永远甩不开文化特务这顶帽子了。而当时让他去的任钧、辛笛先生都健在,不知是也身陷“肃反”中还是怎么回事,也都没有给我父辩白。

但在我的记忆中,我父只与李惟果有这一次交往。同时,见了惟果后我父仍在财政局当小职员,生活仍很拮据。当解放大军的枪炮声响在上海的江湾机场时,我只听我父经常哼唱“解放区的天是明朗的天……”“你是灯塔,照耀着黎明前的黑暗……”同时,他兴奋地在卧室的墙上挂上一面蒙有装饰画的地图,每夜收听北平电台,然后用自己做的粘在大头针上的小红纸旗贴到每一个被解放的城市上。还有,就是上海快解放的前夕,一天夜已深沉,来了两个人给我父送直飞台北的机票。我父披着睡衣接过机票一下子扔到火炉里,念念地说:“惟果看错人了!你们替我谢谢他,我是不走的!”(看过电影《战上海》的该知道,当时的飞机票是何等的难得!)

当解放军举行入城仪式时,父亲高兴地带着我们,去到人山人海的北四川路,欢迎人民子弟兵……

在上海的这几年中,父亲出的书计有:《马和放马的人》(小说集)、《北风辞》、《春天·花朵的春天》(诗集)、《圣者的血迹》(散文集)……

四、“飙风”中的殉难者

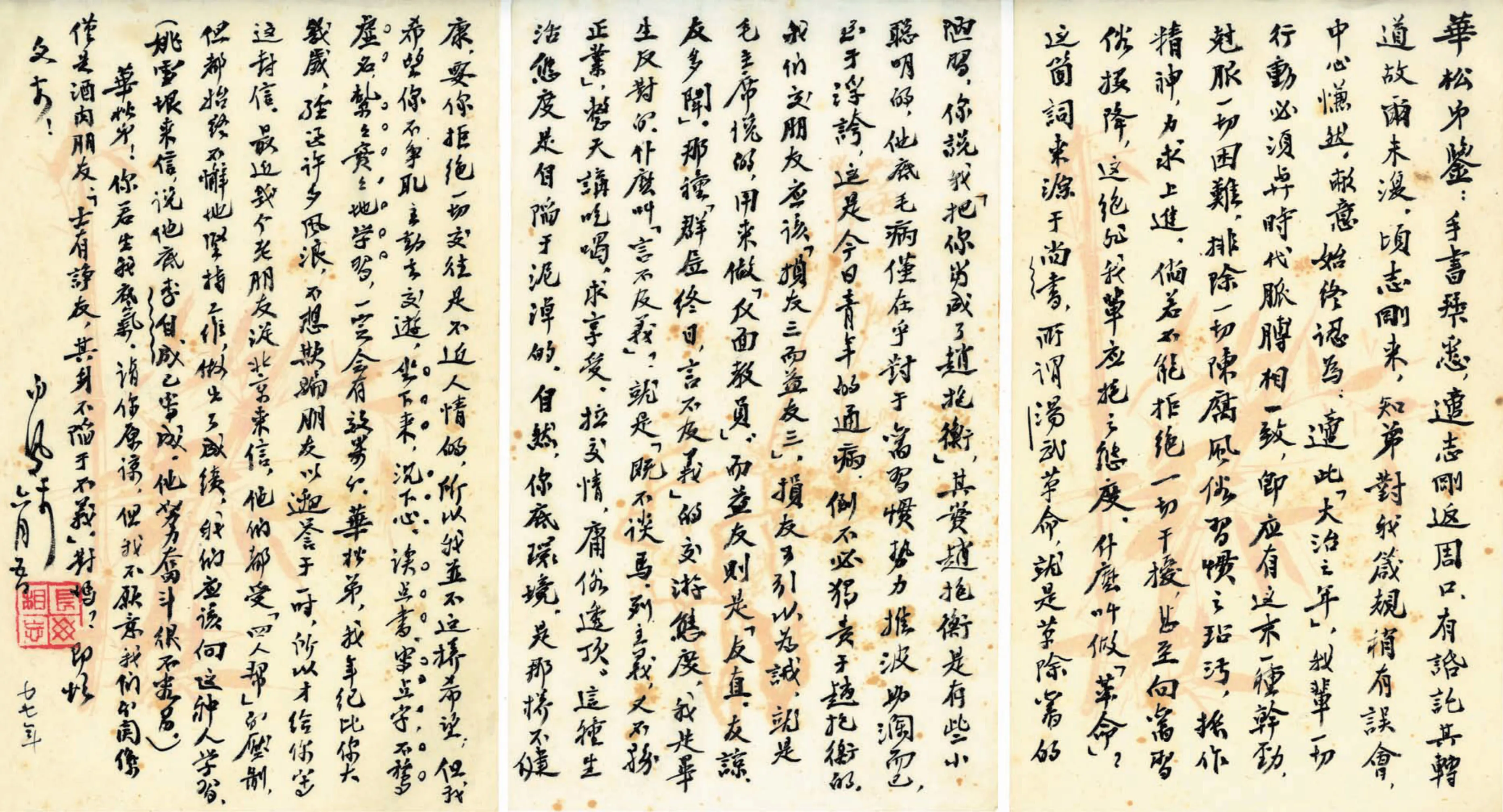

李白凤致华松札

上海解放初期,先君拜访了当时主持文教工作的冯雪峰先生,相谈甚欢,冯多予开导、鼓励。后来就应东北征召文化人之聘举家前往哈尔滨,想入“鲁艺”工作,不料却被分配到哈工大预科教语文课。一家人住在距城很远的沙曼屯,我父上下班和我到哈三中上学都要赶那辆校车。父亲干了一年,因专长难发挥,专业不对口,同时又无文友交往,尤其是当时东北在高岗的统治下,文化人很受冷落,因之他的心情郁闷,终于爆发了他和校长的激烈冲突。校长斥他为无组织纪律,并叫他停职检查,而我父也一怒之下举家不辞而别到了北京,靠朋友帮忙,安居在榆钱胡同的一个四合院中。因为没有办理调动手续,所以无处领工资,只有靠变卖家产和文友的资助艰难度日。虽然跑了几次高教部,但都受到批评。最后,还是叶圣陶先生斡旋,终于让他到北师大女附中临时代课,又因看不惯校长苏灵杨的傲慢,卸职在家闲居。经济的压力使他四处发信求职,最后由山西师院的文友陈迩冬先生说合,又不得不向高教部写了检查,这才又举家去了太原。在太原工作了两年左右,终又犯了“自由文化人”那种目无组织纪律的毛病,才又一番活动,到了开封师院讲授苏俄文学。不久即开始了“肃反”,他因中华人民共和国成立前的复杂的社会关系和他的有待澄清的历史问题,当然也有他后来的种种不合规矩的表现,而成为“对象”。这一次长达半年的审查和“软禁”,让他第一次真正领略了“政治”的威力,过去那种张扬的个性与不同寻常的服饰,都改变了。“肃反”后,学校不但没给他处分,工资还升了一级。之后又不久,在父亲1956年的“整风”中,他压抑的情绪和真纯的热情,使他成了中文系、学校乃至省文联的活跃人物。1957年,反右一开始,他就成了众矢之的,旋后被定为极右分子,处理时被开除公职送往农场劳教,我也因受牵连,被打成右派。三年之后我往农场去看他时,他已成为一个衣衫褴褛、面容憔悴、恭驯异常的人了。父亲1962年冬被解除劳教回到开封家中,依赖我母的工资和女儿的照顾生活着,白天他到街道应差劳动,晚上就读书、练书法和搞篆刻。此间有些小青年,包括如今在书坛已很有名气的王澄、王宝贵等,经常来家向他请教。此外,他与上海的施蛰存先生恢复了通信,都是关于金石拓本和古书的事。

1966年夏,“文革”飙起,冲击到我家。我父除被批斗、游街外,所有书籍均被焚烧或抄没。悲恸之余,他仍苦练书法兼治篆刻,此外还学习修理钟表,以补家用。在这段凶险、艰苦的日子里,先君刻了两枚印章以铭其志,一为“十年不制衣”,一为“六十年间七聚书”,并着手写作《古铜韵语》《东夷杂考》诸著作。这样一直挨到1976年粉碎“四人帮”,举国欢欣鼓舞,他写了许多欢庆的诗,还刻了一方“大治之年”的大印章。之后,断绝音讯的许多朋友都和他恢复了联系:黄永玉特寄来《白莲图》,尹瘦石寄来《老骥图》,此外,叶圣陶、聂绀弩、姚雪垠、端木蕻良、唐兰等都和他书信不辍。虽然平反迟迟,但先君一方面耐心等待,一方面攻书研印,除写了八十多万字的有关金文的著作外,还给友人写了大量的书法作品,刻了几百方印章,但终因劳累过度,二次突犯脑血栓,抢救无效,于1978年8月18日病逝于开封军医院。

先君殁世后,遗作《东夷杂考》《李白凤印谱》出版,随后又在开封、郑州、北京举办了他的个展。他的篆书,被国学大师施蛰存先生称为“至今国内还没有超过他的”。

先君一生坎坷多难,但他那种坚韧不拔的治学精神,热情、坦荡、耿直的性格,和他在文化艺术上所做出的贡献,是为人所称道的。

今年8月18日是先君20年祭日,兹作此文追怀、悼念之!