意义建构理论下的知识服务工作

2022-05-18崔辰

崔 辰

(上海市长宁区教育学院 图书馆,上海 200050)

1 知识服务概述

知识是人类在实践中认识客观世界(包括人类自身)的成果,它包括事实、信息的描述或在教育和实践中获得的技能[1]。知识在意识中能够转换形态,野中郁次郎等人在研究中提出知识螺旋原理[2],即知识转换有4种模式:①共同化(Socialization):从隐性知识到隐性知识;②表出化(Externalization):从隐性知识到显性知识;③联结化(Combination):从显性知识到显性知识;④内在化(Internalization):从显性知识到隐性知识。被称为SECI模型、SECI螺旋或SECI过程。

图书馆的知识服务工作是它的基本社会职能,知识服务这一主题已有一定的研究。夏立新等人在基于知识供应链的知识服务模型研究中,认为知识供应链与知识服务的目标宗旨是近似的,知识流在信息源与知识接受者的供应链之间流动[3]。郭盈盈在研究中构建了基于引文的知识服务模式,提出将基于引文的知识服务应用于知识导航、知识发现、知识增值、知识评价和知识推送服务中[4]。薛晶晶等人研究美国高校图书馆知识服务后,指出知识服务成功的影响因素包括服务内容、营销推广、服务评估和管理支持[5]。

笔者主要针对知识服务的重点工作环节进行研究,并以意义建构理论作为知识建构的基本原理。该理论认为信息行为的研究重心不应只局限于客观世界,人在接受信息过程中的主观作用也应引起关注。知识服务工作应以用户知识需求模式为基本工作切入点,采用意义建构理论作为框架,本文对指导知识服务者工作的进行,提高知识服务水平有实际作用。

2 意义建构理论中的信息(知识)需求

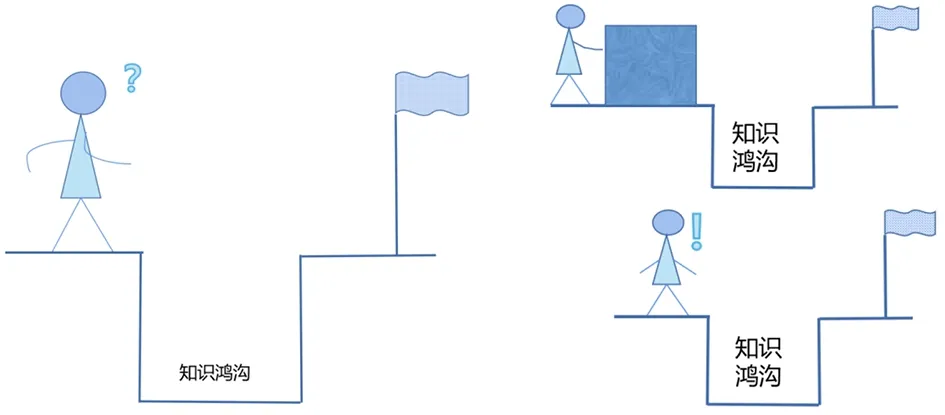

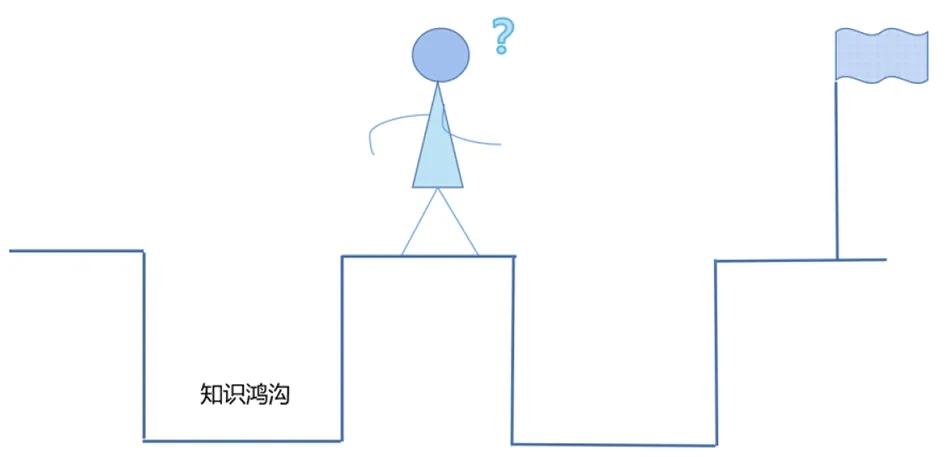

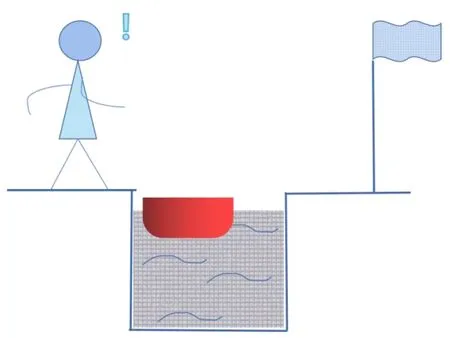

图1 意义建构模型

意义建构模型由环境、鸿沟和使用三要素组成[6]。“环境”指时间和空间,“鸿沟”指因信息不连续性而形成的理解差距,大多数研究将其称为“信息需求”或“问题”,“使用”指信息对个体的意义,每个人对信息的使用都是针对情境做出的反应,其目的是弥补差距或解决问题。模型提出者德尔文将意义建构过程可视化描述如图1所示。人在生活前进的过程中遇到阻碍,德尔文将其描述为“鸿沟”,由于没有办法用已有的方法解决或没有可以参照的经验,需要建构新的概念才能继续前行。形象化的理解就是利用知识跨越鸿沟。

3 知识服务对象能够获取知识的基本条件

3.1 自身条件

知识服务对象在提出问题之前,首先应能够将需要清晰地表达出来,如果不能将问题总结和归类并形成清晰的概念,则他的知识需求不能为知识服务主体清楚地把握,也就不能对他的问题予以回答和反馈。

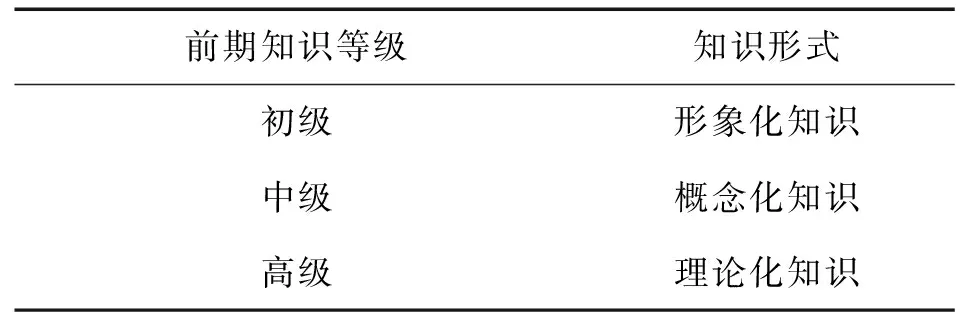

另外一个自身应具备的条件是服务对象自身的认知结构中的观念能提供同新知识相联系的可能。也就是具备前期知识,并能够通过知识迁移来理解新的知识。不同阶段的认知水平导致知识需求的形式不同。根据大致的知识等级,表1给出了同一知识在人脑中不同的行进阶段的不同表达形式。

表1 不同行进阶段的知识形式

3.2 外部条件

知识服务对象能够获取知识的外部条件来源于信息源、图情技术方法和知识服务者。信息源是知识服务者为服务对象提供知识的资源保证,包括知识社区及各种文献平台;图情技术方法包括文献检索、网络爬虫、数据挖掘和机器学习等技术方法;知识服务者是指具备一定背景知识水平并能够使用图情工具的图书馆知识服务人员,知识服务者须受到一定的教育和培训并在工作中拓展所学,以提升服务水平。

4 知识服务的目标

知识服务在不同环境下的目标深度不同。根据不同的使用要求,知识服务目标由浅到深可以分为吸收知识、理解知识和应用知识。吸收知识是使服务对象接受化地学习,可能并不完全理解知识的前提和用途,是形成概念或者理解的基础阶段,是对理论的一种接纳;理解知识则更深一层,要求对知识的原理有一定的认识,能够用之推理和归纳;应用知识则是最高级的阶段,使用知识者能够将理解的知识套用在不同场合,正确且灵活地运用。这3个阶段代表了知识由理论到实践的演化过程,如图2所示。

图2 知识服务的目标

5 知识服务者的角色

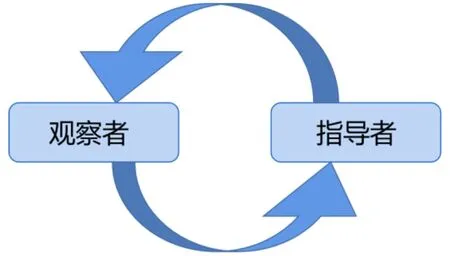

知识服务者在不同情境中具有不同的角色。本文认为他们的角色分为两类:观察者和指导者。

观察者指的是知识服务人员在服务中首先应倾听和观察,以便准确判断和获取知识需求,这个阶段应该是多听、少说,在充分了解之后再发言询问,以确认自己的理解是否恰当。

指导者则是针对已获得的知识需求给予指导,在指导的过程中,不断返回观察者的状态,确认服务对象正确接受了给他的指导。

因此知识服务者在服务过程中交替地在观察者与指导者的角色之间循环往复(见图3),如果在需要观察时急于指导,则不符合服务提供者应该处于的角色。

图3 知识服务者的角色

6 意义建构理论下如何提供知识服务

6.1 知识服务重点工作环节

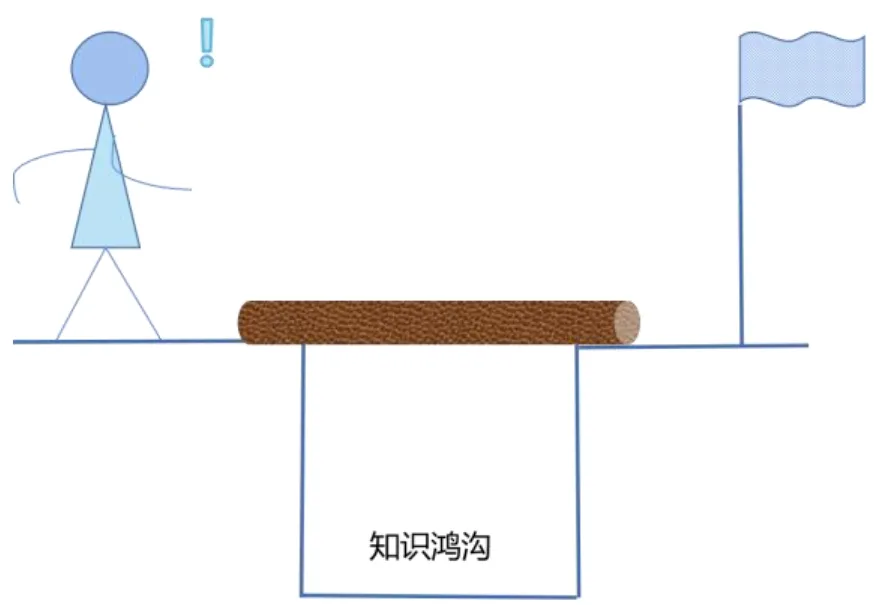

我们将知识服务看作一种教会服务对象跨越“鸿沟”的工作。那么,我们有哪些步骤需要做呢?我们将需要我们参与的重点环节总结为4条。

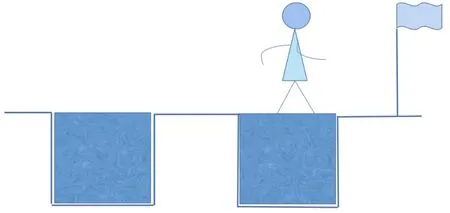

6.1.1 让知识接受者模仿我们的理解过程。 这是知识服务工作的首要环节,它使得知识能够为接受者理解和接纳。图4形象化地说明了这点,当遇到知识鸿沟时,我们看到其他人解决类似的问题,于是想到自己也可以运用这种方法,于是通过模仿他人解决了自己的问题。

(a) (b)

(c) (d)

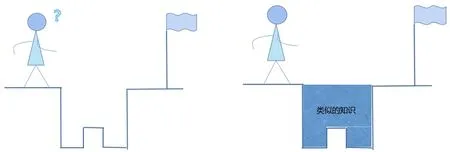

6.1.2 知识接受者遇到同样的问题怎么办。 如图5所示,当我们跨越了第一条鸿沟,来到第二条鸿沟,这时知识的接受者需要理解这是一种相似的情形。这种分析和推理的过程不是所有的人都具有,比如一个小孩在家玩耍时看到火炉上的锅,家人教会他这个是热的,不可以用手触碰,当他来到奶奶家,看到奶奶家厨房的锅,他不能把已有的认识同化到其他的地方,因此没有认识到这里的锅也是热的。因此,知识服务者要通过类比使服务对象认识到他遇到了同样的问题,因此也可以用同样的方式来解决。也就是把之前的知识运用在当下。

(a)

(b)

(c)

6.1.3 知识接受者遇到不同但相似的问题怎么办。 很多问题会改头换面,以其他形式出现在我们的生活中。这就好比我们遇见了不同形状的鸿沟,这时知识服务者需要让需求者认识到,可以用相似的方法解决相似的问题。因为问题的本质是相似的,所以只需要在方法上略微调整。图6形象地说明了这一点,一个不同形状的鸿沟,只需一个不同形状的物体来填充。

(a) (b)

6.1.4 假设遇到更多的情况。 假如我们遇到更多的情形,例如我们没有足以填充鸿沟的物质,那么,我们该怎么解决问题呢?这是对知识的发散,需要知识服务者对接受者进行引导,让他们有目的地想象。比如我们有了之前成功跨过鸿沟的经验,我们可以设想其他解决方法(发散的知识)(见图7),比如架起桥梁通过,雨天坐船通过,这种假设对于处于变化环境的知识需求者是有用的。

(a)

(b)

6.2 针对不同服务对象的差异化服务工作

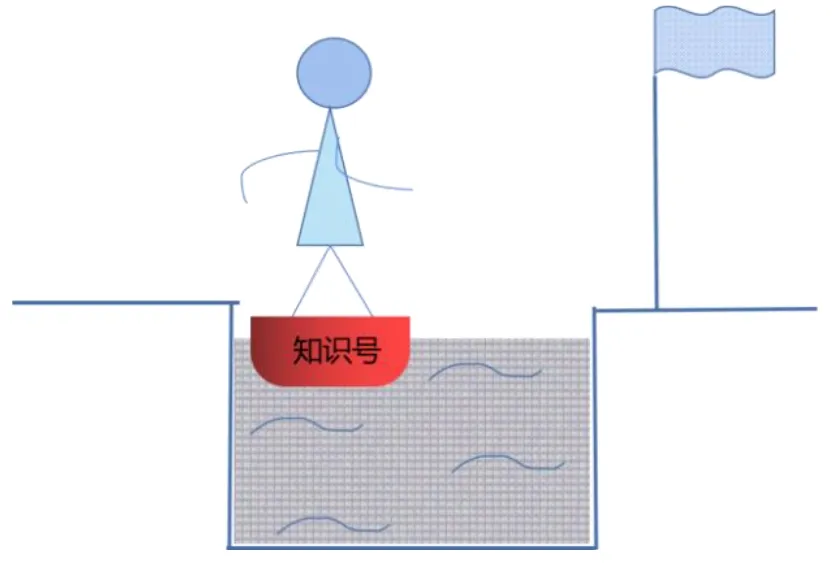

我们对待一个年轻的服务对象,和对待一个经验丰富的对象,不能采取相同的服务方式,或者说不能用相同的形式来呈现知识。因为前面讲过,人的前期知识不同,具有从初级到高级的不同文化水平或教育程度,而且人的认知模式也不尽一致。但是知识本身是客观的,意味着我们只需调整知识的表达,使之成为易于接受的知识。如将一定的概念形象化表达,或者将形象的知识总结归纳并概念化表述。图8形象说明了这一点,一个瘦子可以用一条小船(知识号)装载渡过知识鸿沟,一个胖子就需要你将小船改造成一条吃水深的大船,他才可以运用这条船渡过知识鸿沟。

6.3 如何让服务对象拥有自发获取有用知识的能力

有时我们需要将渡过知识鸿沟需要的一切技巧传授给知识服务对象,让他们拥有自主运用知识跨越鸿沟的能力。我们需要做的是将知识在我们自己脑海中的形成途径向知识服务对象指明。这个过程可以理解为,将结网的方法教给打渔者,让他们形成能够自发获取有用知识的能力。

(a)

(b)

(c)

7 结束语

我们在知识服务的过程中,应该谨记以下准则:不能认为自己消化理解的知识,知识需求者理所应当也能顺利接纳和吸收,因为人与人能理解的知识表达形式不一样。这也是我们在前期必须经历观察者角色的原因。

知识服务者在意义建构理论下的工作具有明显的特征:指导知识服务对象跨越知识鸿沟,完成使用知识的最终目的。运用意义建构理论的思想,笔者讨论了知识服务者在服务进程中需要介入的重点环节,如果我们在服务中遗漏某个环节,或者在某个环节采用了不适当的对策,将会使知识服务的目标不能顺利达到。