互动式动态评估与汉语第二语言控制性词汇产出*

2022-05-18尚菲菲

张 巍 尚菲菲

(1.沈阳医学院 外语教学部,辽宁 沈阳 110034;2.沈阳工业大学 外国语学院,辽宁 沈阳110870)

一、引言

(一)动态评估与第二语言教学研究

“动态评估”最早由Luria提出,是伴随着维果茨基社会文化理论(SCT)特别是关于“最近发展区”理论在世界范围内的广泛传播而发展起来的。综观其理论模型的发展,主要包括两个分支:“介入式动态评估”和“互动式动态评估”,后者的模型由Feuerstein建立。Feuerstein等及其追求者Lidz,Karpov & Gindis及Pena & Gillam等提出的“认知结构调节理论”认为,人的认知能力在其发展过程中并非完全由基因决定,是可以干预的,适当形式的互动和指导是可以促使其多途径发展的。其关注的核心问题是在互动过程中的调节性学习历程,即调节者与学习者对最近发展区的共建,颇具理论力度。这一模型被应用于教育背景下的诸多领域,包括第二语言发展研究。

动态评估在第二语言教学方面的应用研究主要集中在国外,如Davin,Sahragard & Heidari,Petersen et al.,Lantolf & Poehner,Poehner & Lantolf,Poehner et al.等。Aljaafreh & Lantolf在英语写作方面对学习者的调节进行了研究;[1]Lantolf & Poehner针对阅读设计了语言调节量表;[2](P147-153)Merrill Swain.et al运用叙事方法介绍了SCT理论的核心概念,[3](P134-155)在引介和推广应用SCT理论方面填补了空白;Poehner & Paolo Infante考察了如何利用“时体”概念系统对学习者英语二语时体习得进行有效调节;[4]Poehner & Dmitri Leontjev通过“一对一”及计算机辅助评估的实证研究,[5]讨论了在动态评估实践中如何推进学习者二语发展的目标,及如何描述学习者的发展轨迹,并探讨了在今后的动态评估研究中如何更好地结合纠正性反馈这一手段。其中,Lantolf & Poehner的成就最大,[6](P247-339)其专著《The Routledge Handbook of Sociocultural Theory and Second Language Development》用独立章节专门讨论了动态评估问题,有极大的学术参考价值。

近年来,国内英语教学界也开始对动态评估理论及其实践应用进行积极探索。理论引介的如:韩宝成对动态评估理论、模式及其在外语教学中的应用进行了解读和说明;[7]孔文、方洁对动态评估理论进行了较为全面的解读;[8]刘森、武尊民对国外动态评估研究进行了及时的梳理和总结,[9]指出了相关研究方法的运用及今后研究方向。应用研究的如:彭金定讨论了在我国大学英语课堂教学中建立动态评估的必要性和可行性,[10]设计了“五段式课堂教学动态评估”流程和四种评估策略;张艳红提出了评估与教学相融、渐进式序列化交互设计、改善互动环境等三条建构原则,[11]构建了大学英语写作教学的动态评价模式;张军等研究了教师将分析性写作评估标准实践于大学英语写作课堂的教学效果。[12]

相对而言,国内汉语二语教学界的相关研究则较少,目前所见代表性成果有:李代鹏、朱正洲探讨了动态评估在对外汉语教学中的应用问题;[13]高思畅、王建勤通过对比动态评估和基于心理测量的传统评估方式,总结了动态评估的具体实施方式;[14]种一凡将互动式动态评估应用于汉语口语教学测试中进行试验,[15]结果表明动态评估方法对增强学生满足感和提高成绩均有明显帮助;张巍在动态评估理论框架下对高级学习者汉语情态习得问题进行了多重个案历时考察,勾勒了其历时发展的图景。[16]已有成果初步显示了汉语二语教学界对动态评估理论的学术兴趣和应用实绩。总的来说,理论探索的深度和广度要大于实践应用,而后者又集中在对汉语二语语法习得方面,语音和词汇层面的动态评估习得研究目前还鲜有。Pica认为,互动主义下的语言习得适宜以词汇问题及稍高级的句法单位为中心,[17]而不宜关注构形形态方面的问题,除非在实验室条件下。

(二)动态评估与汉语第二语言词汇产出激活

汉语第二语言词汇习得问题自上世纪80年代以来备受重视,引起了应有的关注,其中,关于词汇产出问题在近十几年里也多有探索。如:孙晓明采用实验研究方法,[18]从加工机制角度考察了汉语二语产出词汇和理解词汇的不同,基于“产出性词汇门槛假说”指出,教师应采取措施帮助学习者激活门槛以上词汇的学习;童淑华构建了外语课堂环境下学习者词汇习得的发展理论模式;[19]任春艳指出要重视汉语二语产出性词汇的教学和测试,引导并促使学习者的接受性词汇向产出性词汇转化;[20]刘芳芳梳理了汉语第二语言产出性词汇知识的界定、习得概况、习得途径、加工机制、教学策略等问题;[21]刘瑜基于认知假说考察了不同任务类型下学习者口语词汇产出的复杂度表现;[22]张江丽对比了汉语二语学习者的产出性词汇与《汉语水平词汇等级大纲》词汇的异同,分析了产出性词汇量与语料覆盖率之间的关系;[23]郭倩通过语音偏误范式进行实验,证实了汉语中词汇偏差效应的存在;[24]曹贤文以任务构思条件为变量,探索在任务前构思和在线构思两种情况下,汉语二语口语产出中词汇丰富性的具体表现和历时发展变化。[25]

以上研究多从产出结果角度考察了汉语二语书面语和口语词汇习得情况,但对于如何促进学习者口语词汇产出的方法和策略研究则几乎为空白,正如孙晓明所指出的,教师应采取措施帮助学习者激活门槛以上的词汇,而如何激活是个值得探索的问题,这一问题的本质是如何在交互主义视野下充分挖掘学习者对口语词汇的习得潜能,对此,互动式动态评估理论为我们提供了较为适切的理论工具和操作框架。Laufer区分了两种不同的产出性词汇:[26]任务驱动的控制性词汇和自由运用的词汇。针对互动式动态评估的操作特点和研究目标,本文结合词汇产出任务尝试探究如下问题:动态评估过程中学习者汉语词汇产出对外部调节的需求情况及影响因素;不同调节策略对学习者词汇产出的促进效应及差异;词汇产出合作共建过程中的学习者贡献问题。

二、语料来源与研究设计

本研究以口头复述任务为考察对象,复述材料为《HSK标准教程4》教材中的课文,话题涉及交友、求职、购物、健康理念、生活态度等。复述任务为基于PPT展示的完型式口头复述,需要复述者补充缺失的词汇,要求尽量使用新学习的原文词汇,在复述过程中如遇到困难,可求助于教师或同学(以教师为主),但不可以借助教材等书面提示材料。复述任务每周1次,一般在新课文学习后两天内进行,限定准备时间(一般为5分钟),连续进行8周,每次涉及2—3名学生,共计复述任务16人次,涉及学生7人(代码分别为PDN、WX、WL、RL、YD、LK、MF、ND),共产出口头复述语篇16段,应产出控制性词汇80个,其中名词24个、动词24个、形容词15个、连词6个、副词5个、代词3个、介词3个,转写录音语料1万余字,师生互动调节频次共计164次。复述任务举例如下:

每个人都需要朋友,朋友可以我们的生活。离开朋友,我们的生活一定会非常。那么,怎样才能交到更多的朋友呢?当然,要有好。一个不好的人虽然不一定让人,但是很难跟人交朋友。因为没有人会喜欢跟一个总是容易生气的人在一起。我们还要经常跟的人。能让人们互相了解,如果有共同的兴趣、爱好或者习惯,就更容易成为朋友了。

(材料来源:《HSK标准教程4上》)

在研究方法上,根据动态评估理论的价值追求,本文采用个体微观发生法,即选取典型个案学习者作为研究对象,注重从发生学角度考察学习者汉语词汇的调节性激活产出特点,并揭示基本的习得规律和教学应用原则。

三、调节与学习者词汇产出分析

动态评估的核心是“调节”,即同伴或教师根据学习者的最近发展区情况运用恰当的调节策略对其进行调节,以探测学习者的潜在语言能力。在动态评估理论视野下,如将某个特定的互动转述为调节性学习,其最重要的三个特点是主动性与互惠性、超越性、意义调节,简要解释如下:首先,“主动性”指调节者必须像教师教学那样有意进行调节。根据Lidz的观点,主动性(有意性)包括调节者的许多行为,如启动、维持和对互动的决定及在调节性学习过程中对学习者注意力和参与性的约束和聚焦。[27](P89-91)其次,“互惠性”指学习者不再是被动的知识接受者,而是积极的知识共建者。Lidz则扩展了互惠性观点,认为以往的研究忽略了在动态评估中学习者的贡献。[27](P89-91)这一点在本文的研究中会给予关注。第三,“超越性”指调节性学习历程将带来认知发展,要求学习者超越某项特定活动的“此时此地”原则。根据本文语料来源及设计特点,主要结合词汇特点和学习者特点,着重分析互动调节的互惠性、意义调节和学习者贡献问题。涉及调节类型的依据见表1。

表1 调节类型量表[28]

(一)词汇特点与调节需求

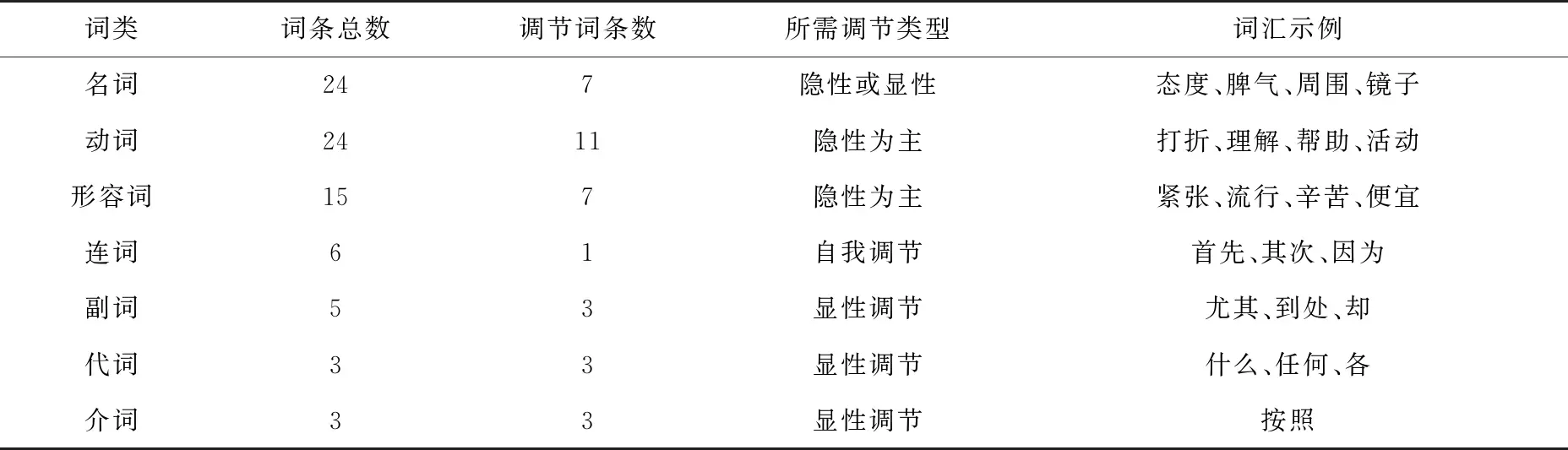

首先,从词性方面看,本文所考察的词汇共涉及名词、动词、形容词、连词、副词、代词、介词七类,其中,前三类词占比78.8%,后四类占比21.2%。结果显示,不同词类的口语产出对调节及其类型的需求却大致呈负相关,即占比较大的名词、动词和形容词需要较少的调节,或以低级别的隐性调节为主,而其他词类却需要较多的调节,或以高级别的显性调节为主,如表2统计。

表2 不同词类口头产出所需调节及调节类型统计

针对这一现象,本文尝试从互动促学与语言本体特征之间的关系角度给予解释。在二语习得领域,对互动与语言习得之间关系的研究中,有学者指出语言的不同领域可能在处理和储存程序上有所不同,Schmidt提出语言的不同方面可能需要更多的(或相对少的)注意。[29](P275-276)学界在讨论该问题时将探索的角度转向了“复杂度”和“抽象性”两个概念,当语言分支领域呈现出较高的复杂度和抽象性时,学习者难以利用自身的内部资源进行学习,需要利用外部驱动机制学习,而一般来说,“互动+输入”是最有效的外部驱动机制。心理语言学也认为,在词汇提取中,形象性强的词汇(如student“学生”)最容易提取和回述,而形象性弱的词(如excuse“借口”)则最难提取,O′Neill提出形象性与具体性有较高的相关度(0.82),[30](P282-283)二者又与可定义性有较为密切的关系。

鉴于上述观点,相对而言,名词、动词、形容词具有较高的形象性,特别是本研究所涉及的控制性词汇,而副词、连词、代词和介词则具有较高的抽象性,故前者在学习者口语产出中需要相对较少的调节,且调节类型以隐性为主,后者则相反。举例如下:

互动调节片段1

MF:这时,我们最需要的是对工作,呃,心,

教师:什么心?

MF:责任,

教师:对,责任心,

MF:责任心。

互动调节片段2:

WX:其次,人们可以在,可,可以在,吸引,

教师:可以在“吸引”吗?

WX:不是,可以在,

教师:可以在什么时间?

WX:啊,时间

教师:anytime

WX:任何,任何,任何

教师:啊,可以在任何时间,

WX:网购买自己喜欢的东西。

在上述互动调节片段1中,当学习者MF对名词“责任心”的产出遇到困难时,教师要求其重述产出,学习者可以做到正确产出,在这一调节过程中,教师只使用了调节类型量表中的3级调节,属于隐性调节。而在片段2中,学习者WX对代词“任何”的产出调节需求则复杂得多,教师逐步使用从低级别到高级别的调节量级对其进行动态评估,学习者最后在10级调节手段“翻译”的运用下才得以正确产出。

(二)调节策略与词汇产出

调节策略主要指基于学习者表现的调节视角,即语义视角和形式视角。心理语言学关于词汇提取的研究发现,心理词汇的组织遵循两大原则:意义和语法。Meyer & Schvaneveldt的语义启动实验具有典型性,[31]结果表明,有意义联系的对子的反应时要显著快于没有意义联系的对子,说明对子里的第一个词启动了第二个有意义联系的词,同时,启动也可以是反面的,即第一个词也可以妨碍另一个词的辨认。Freedman & Loftus的实验证明了在促进词汇提取时提示作用很重要,其作用和语义启动相似。[32]在讨论汉语词汇的特点时,王希杰指出,所有语言中的词的矛盾都是词音和词义的矛盾,汉语词作为形音义的统一体,就多了“形—音”“形—义”的矛盾。[33](P72)鉴于此,我们在这里主要考察在互动调节过程中基于语义调节和形式调节的产出促进效益。

词与词之间最主要的联系是语义联系,Meyer & Schvaneveldt均发现有语义联系的词(如butter-bread)能够促进目标词的提取。在本研究中,我们主要使用语义启动的方式对学习者词汇产出进行提示,以期通过词义联想产生语义性效应,从而促进其词汇产出。在实践中,多数语义启动都能产生预期效应,如下例:

互动调节片段3:

RL:有些人觉得朋友就是可以和自己一起[:]

教师:“高兴”是什么意思?

RL:快乐,

教师:嗯对,

RL:一起快乐的人。

上述互动调节片段运用了同义词“高兴”,对目标词“快乐”进行了语义启动提示,结果显示促进了学习者进行同义词语义联想,从而顺利产出目标词。与语义效应类似的还有语境效应,即语境也可以促进词的辨认,主要应用于对多义词和歧义词的辨析上。语境一般可分为词范围内的局部性语境和话语范围的语境,Morton的词汇发生并行提取模型指出,[34][35](P203-220)词的提取靠它被激活到一定阀限的程度,Taft 和朱晓平则进一步提出汉语的多层次交互激活模型,[36]这些都可以用来解释语境效应,即语境信息可以减低词汇的激活阀限,从而促进提取和产出。如下例:

互动调节片段4:

教师:“非常”什么,大家对我的帮助?如果你帮助我,

LK:嗯,

教师:我会说什么你对我的帮助?如果你帮助了我,我会对你说什么?

LK:谢谢,感谢!

教师:嗯,

LK:非常感谢大家对我的帮助!

在互动调节片段4中,教师运用典型语境信息对目标词“感谢”的产出进行提示,学习者在提示后产出同义词“谢谢-感谢”,并能根据目标句的语境信息进行辨析,最后产出正确的目标词。在该片段中,学习者不仅利用教师提供的话语语境激活了同义词对子,而且能进一步提取符合目标语境的词条。在本研究考察的对象中,多数语义调节可以发挥较大的作用,但有时也难以促进学习者的正确产出,还需要基于学习者表现进行更为显性的形式调节。

形式调节方面主要为语音形式启动,限于本研究为口语词汇产出,没有涉及视觉形式的调节。语音形式启动主要为首字启动,如下例:

互动调节片段5:

教师:价格那个叫什么?

LK:呃,便宜,降,

教师:啊,降低,

LK:降低,降低价格,

教师:降低价格是——,打,

LK:打?打,打,

教师:打什么?

LK:打折,打折!

教师:对,是“打折”。

互动调节片段6:

教师:刚才说“而且不会”怎么样?

MF:不会,累。

教师:对,不会累,如果换一个词呢?

MF:呃,

教师:我们这课新学的词,

MF:嗯,

教师:“辛”什么?

MF:辛苦,

教师:对,不会辛苦。

上例片段5展示了学习者LK对目标词“打折”的产出经历了语义调节失败后,教师采用形式启动的调节策略,使用词汇的首字进行提示,最终促使正确产出。片段6呈现的是学习者MF对目标词“辛苦”的产出经历了由隐性调节到形式启动的显性调节过程。

纵观全部语料,基于形式启动的调节分布很少,只有5例,且该类调节策略的实施均需要基于之前的语义调节,由此可见,语义效应仍然是词汇产出调节中的重要策略,形式调节为次要策略。但无论采用哪种调节策略,都应基于对学习者表现的评估,学习者表现在动态评估过程中发挥着互惠作用,对整个评估过程有着重要的贡献。

四、学习者贡献与动态评估互惠性

社会文化理论视域下的互动调节强调调节者与被调节者的主动性和互惠性,但以往的研究多忽视了学习者(被调节者)在互动习得中的作用和贡献,这里试做探讨。根据Poehner的观点,互动调节中的学习者贡献类型主要有9种类型,如表3所示。

表3 学习者贡献类型量表

结合上表和实际语料,本文对评估过程中学习者的贡献类型进行分析。

首先,根据表3描述,学习者贡献类型在本研究中主要表现为类型“2”,即重复调节者的话,如下例调节片段所示:

互动调节片段7:

RL:遇到的时候,真正的朋友会,会,会,

教师:会站出来,

RL:会站出来,及时,

教师:给你,

RL:给你,

同学:帮助,

RL:帮助。

在上例调节片段中,学习者RL对来自教师和同学的调节反馈均为重复调节者的话。该类反馈主要表明学习者的口述能力还处于较低水平,需要显性的他人调节,同时,重复调节者的话也维持了互动的继续。有的学习者也表现出类型“4”,即要求调节者提供额外帮助,如下例片段所示:

互动调节片段8:

LK:我们,嗯,successful,成功,成功,地,了,

教师:成功地解决了,

LK:成功地解,呃,你说,张老师你说,

教师:解决了,

LK:解决了问题。

图1 学习者贡献类型分布图

关于学习者贡献,类型1出现8次,类型2出现25次,类型4出现15次,具体分布情况如图1统计:

结合上图数据,本文认为,学习者贡献类型的分布特点与学习者语言水平及性格特征有关:学习者语言水平与学习者贡献多少基本呈负相关,如学习者PDN、YD和DN,其汉语水平相对较高,但其学习者贡献分布相对较少,其他学习者则相反;学习者性格特征与学习者贡献类型基本呈正相关,外向型性格学习者其贡献类型偏向较高量级,如LK、MF,相反,内向型学习者其贡献类型则偏向较低量级,如WX、RL。

除依据学习者贡献类型量表进行界定外,本文认为,学习者在口语产出过程中的非流利及伴随的非言语交流现象,也从另一个层面为评估过程中互动的启动、维持等做出了不可忽视的贡献。鉴于语料实际,这里尝试讨论学习者词汇产出中的重复现象及其对评估实施的贡献。

关于二语产出中的重复,Biber认为产生重复的原因是言语计划压力导致,[37](P56-57)说话人重复产出同一语言成分也是一种获取表达时间的策略。陈浩通过对中国英语学习者的口语重复现象进行研究,[38]验证了重复与言语计划产出的困难和复杂性有关。在本研究中,学习者共出现言语重复75处,其中有的重复源于学习者言语产出的计划压力,为了争取后续产出的时间,有的重复则表现为对他人调节的需求,如下列互动调节片段:

互动调节片段9:

WX:我们还要经常跟,呃,周围的人,周围的人,呃,交,流,交流?

教师:嗯,交流,

WX:交流能让人们,人们,互相了,了解。

互动调节片段10:

YD:真没想到,找工作这么,顺,顺,

教师:顺利,

YD:顺利。

互动调节片段11:

PDN:选择一个能够带给我们快乐的窗户,这样才能选对心情,选对,选对,生活的,生活的,

教师:选对生活的态度,

PDN:态度,哈哈。

在上述互动调节片段中,学习者言语产出中的重复代表了三种不同类型的调节需求:在片段9中,学习者利用声调重复启动了对目标词“交流”的调节需求,得到教师的确认反馈后才产出后续成分;片段10表现为词在唇边现象所启动的调节需求;片段11则通过多个语言成分的重复凸显了对目标词“态度”的调节需求。

综观全部语料,学习者在目标词产出过程中通过重复表现出的对他人调节的需求,多出现在述谓结构的谓语动词部分和复杂宾语前的谓语部分,主要涉及的词类为动词和名词。同时,当学习者出现言语重复现象时,也多伴有眼神交流等非言语交际行为,这也表现出学习者拥有的一种互动能力,启动和维持了互动调节,正如Wong的研究所指出的,[39](P114-131)二语会话中的延迟或轻微犹豫现象并不一定说明学习者口语水平不高,还可能是一种互动资源,是交际双方在共建语境中采取的话语甚至是情感协商行为。

五、结论与讨论

本文通过对7名典型学习者汉语口语控制性词汇产出实施互动式动态评估并做考察,分析得出以下初步结论:

首先,互动调节的类型分布与词汇自身的语言学特征相关。词汇的词性类别不同,其在口头产出过程中的最近发展区不同,所需的外部调节数量和类型也不同:名词、动词、形容词因其具备较高的形象性和可定义性,故需要较少且以隐性为主的调节;介词、代词、副词、连词等在形象性和可定义性上则相对较低,故需要较多且以显性为主的调节。因此,在教学中应根据词类特性采取不同级别的调节类型,以提高调节的针对性和效益。

其次,汉语二语口头词汇产出的调节策略以语义调节为主,语音形式调节为辅。在本研究中,学习者口语词汇产出的外部调节主要以同义词联想和语境提示为主,语音形式启动的调节则居其次,这说明,在汉语第二语言口头词汇产出调节方面,语义性效应大于形式性效应。在课堂教学实施过程中,建议尽量基于学习者的最近发展区采用语义视角的调节策略,这既能更好地促进学习者对目标词汇的产出,又能激发学习者使用汉语进行自我调节。

第三,在互动调节的词汇知识共建中,学习者的语言水平、性格特点均与学习者贡献类型及分布相关。调节者要重视学习者的语言水平,关照学习者的性格特征,针对不同性格特征的学习者应充分关注其在互动调节过程中的贡献度。同时,言语产出过程中的重复现象是启动和维持互动协同的重要资源,作为调节者,教师应努力提升自身的教学敏感度,积极关照学习者在词汇产出过程中的重复等非流利现象和非言语交流,并充分发挥其在动态评估中应有的价值和作用。

本研究仅对汉语二语学习者控制性词汇口头产出过程中动态评估的实施及其效应和影响因素进行了初步的考察,涉及的词汇类型和学习者数量还比较有限,分析得出的结论尚待进一步验证、推广,期待日后有更全面、深入的探索,以更好地为汉语教师和学习者提供科学有效的理论支持和实践参考。