个体回忆在艺术创作中的价值 从蒙克的“生命之楣”说开去

2022-05-14杨一隽

杨一隽

记忆的原初功能是“唤起全部与当前知觉相似的过去知觉,是提醒我们想到这些知觉前后的知觉,并由此向我们暗示出那个最有用的决断”1[法]亨利·柏格森,《材料与记忆》,肖聿译,译林出版社,2014年,第219 页。。我们无法忽视知觉与行动的联系,也不可否认记忆与行为的联系。“感觉的原因就是对每一专司的器官施加压力的外界物体或对象。”2[英]霍布斯,《利维坦》,黎思复、黎延弼译,杨昌裕校,商务印书馆,1985年,第4 页。所以,无论是通过直接的(味觉、触觉等)或者间接的(视觉、听觉、嗅觉等)方式,一切可感知的性质都存在于造成他们的对象之中,但感觉始终是原始的幻象。当事物消逝或移去,仍然会有一个映像被保留下来,希腊人称之为幻象,亦即假象。由于人是会不断变化的,感觉也随之渐次衰退,衰退的过程便是记忆。就像托马斯·霍布斯[Thomas Hobbes]所说的:“所有幻象都是我们的内在运动,是感觉造成的运动的残余。在感觉中一个紧接一个的那些运动,在感觉消失之后仍然会连在一起。”3同注2,第12 页。我们的“思维序列(系列)”,即互相连贯的思想是由于两件互相连续的事物造成的。

马塞尔·普鲁斯特[Marcel Proust]的记忆方案提示我们,“过去”是存在于我们每个人身上的某种永恒的东西。普鲁斯特给我们提供了回忆过去的方式,他认为至少有两种回忆过去的方式。第一种是自主的回忆,人通过推理、文件和佐证去重建过去,但他认为这种方式也不可能使我们意识到“自我”的存在。于是,他强调发动另一种不由自主地回忆方式,让当下的感觉与某个确定的过去偶合,重温旧事,唤醒过去,这里的过去是不受主观支配的。普鲁斯特认为真正的艺术,其伟大之处就在于重新找到和重新把握现实。他把在当下显现的过去比喻成未被利用的照相底片。但是,我们的理性部分是无法肯定这些底片是否会被“冲洗”出来的。对于普鲁斯特而言,“记忆”不是一种隐喻,而是一个术语,是建立在有记忆力的心灵与回忆对象之间的客观联系之上的转喻。

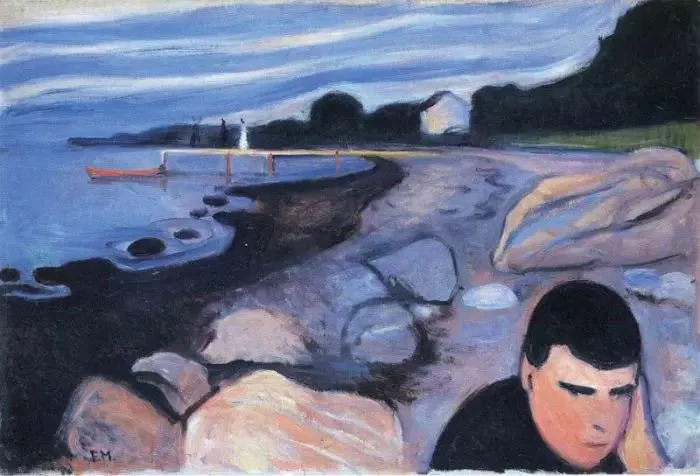

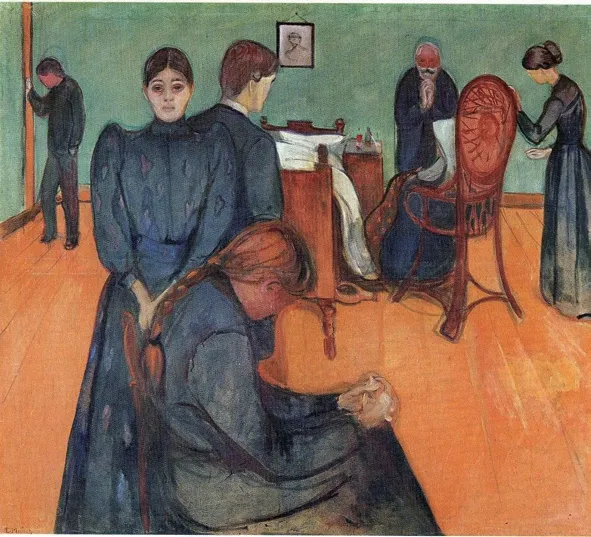

回忆的主体是每一个个体,但个体的回忆必须在具体的语境中才能够进行。以爱德华·蒙克[Edvard Munch]为例,观看其作品,我们不难发现,蒙克在创作时有意使整体的叙述具备统一性。他以个人经验和个体回忆为基底,通过自我调查,企图建立一个具有真理性的生命形象,从自我审视中去解剖灵魂中普遍存在的东西。蒙克对于个体回忆的迷恋使得“回忆”始终占据其作品的核心位置。他的作品充分体现了个体回忆在艺术创作中的价值,他通过不断重复的主题来建立“捕捉人性”的标准,并以此让作品成为“观赏者的回忆”。以蒙克的《新陈代谢》(图1)为例,亚当和夏娃分别站立于生命之树的两侧,生命之树接受并传递来自尸体的能量,尸体使新的生命成为可能。虽然作品主题源自圣经,但蒙克在描绘宗教叙事的同时,也结合了进化论的科学观点。当艺术家通过各种视觉、听觉和其他感觉来反思,有关进化的问题也随之产生,对于感官所得的资料在作品中得到了尊重与运用。从蒙克的个人笔记中可以看到,他对微观和宏观之间的关系一直存有兴趣,并且他还看到了人与宇宙的联系。进化论引导蒙克开启了一种新的永生观念,强调人类生命的延续和循环往复,这使蒙克对死亡有了新的理解。蒙克在巴黎逗留期间开始创作“生命之楣”系列,其中包括《圣母像》(图2)、《生命的舞蹈》(图3)、《嫉妒》(图4)、《忧郁》(图5)、《呐喊》和《病室中的死亡》(图6)等。“生命之楣”带有四个主题,分别是“爱的种子”“鲜花与凋零”“生命的焦虑”以及“死亡”。《新陈代谢》作为“死亡”主题里的一部分,与这一系列中的其他图像互相贯穿。红头发女人的形象、被树形图案分隔开的男人和女人、男人和女人彼此间的紧张关系等等,这些东西都深藏于蒙克的心智之中,这些不断被回忆的事物,它们所曾是的东西被蒙克不断重复。对于死者的纪念,无论是从宗教的维度,还是从世俗的维度,都必须依赖生者的回忆。黑格尔在讨论自我意识与生命的关系时认为,生命“以某个关节存在于实存的个别形式之中”4[加]查尔斯·泰勒,《黑格尔》,张国清、朱进东译,译林出版社,2012年,第209 页。,生命最终走向衰微直至消亡,但“消亡的过程与新的个体的创造相联系”5同注4。,生命在终极意义上处于死亡和重生的连续循环之中。所以,蒙克作品中关于死亡的印象是通过对死者的回忆,最终来确认当下的自我意识和自我形象的。

图1 Munch,Edvard.Metabolism.1898/1899.Oil on canvas.172.5 cm×142 cm.Munch Museum,Oslo

图2 Munch,Edvard.Madonna.1894.Oil on canvas.90 cm×68.5 cm.Munch Museum,Oslo

图3 Munch,Edvard.The Dance of Life.1899/1900.Oil on canvas.126 cm×190.5 cm.The National Museum,Oslo

图4 Munch,Edvard.Jealousy.1895.Oil on canvas.67 cm×100 cm.Bergen Art Museum

图5 Munch,Edvard.Melancholy.1892.Oil on canvas.64 cm×96 cm.The National Museum,Oslo

图6 Munch,Edvard.Death in the Sickroom.1893.Tempera and crayon on canvas.160 cm×134 cm.The National Museum,Oslo

人类在寻找自己遗失的东西时,他的思想会从发觉遗失的时间和地点开始,去追溯自己究竟在何时何地曾有过这东西,然后他的思想循着所有的时间和地点追踪,以便找出丢失的原因。这个过程就是所谓的回忆,在拉丁文中称之为“回想”,是对“以往行为的侦察”6同注2,第15 页。。瓦尔特·本雅明[Walter Benjamin]生前坚持撰写却未能如愿出版的书稿《驼背小人:1900年前后的柏林童年》是一部关于时间和回忆的随想集。他从自传的角度记述了儿时的亲身经历。激活他记忆的每一个图景是他孩提时熟悉的城市角落和具体的家庭场景。地点志的外套下是时间志的躯体。本雅明和普鲁斯特一样,都把“不由自主地回忆”置于研究的核心,重视“非意愿记忆”的不可支配性,挖掘深层记忆及其潜伏状态。事物触发我们的记忆是因为事物本身带有我们投向它们的记忆。但是,我们对某个事物的真实印象和我们回忆这一事物时所产生的“赝造印象”7参考普鲁斯特的说法。之间是有着巨大差异的。由于时间介入记忆,因而产生了回忆。回忆的过程不是有意为之的,被回忆的东西往往会面临变形的可能,所以回忆是具有重构性的。回忆不是对原初经验的复制,在普鲁斯特那里,“回想”是一种想象性的重构工作。回忆不可避免地会丧失真实性,但却可以从重新构建的过程中得到补偿。对于连续多次出现的事物的记忆,会在我们心中建立起一种同一性。弗拉基米尔·纳博科夫[Vladimir Nabokov]的自传式回忆录《说吧,记忆》里也同样显现了诸多对于记忆的观点。在这部自传的多次修订过程中,他对自己的记忆做了精炼和改进,这说明通过艺术的强制性排序,可以从混杂的经历中选择出具有意义的感官印象,传达具有同一性的记忆。纳博科夫也和普鲁斯特一样,他的记忆框架是根据个人过去的经历中的景观和事物所形成的,而不是根据具有普世意义的文化,它与个人选择的想象产生共鸣。

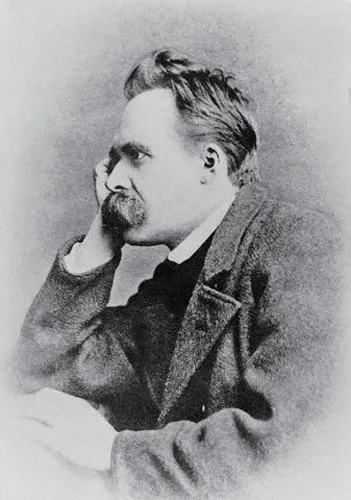

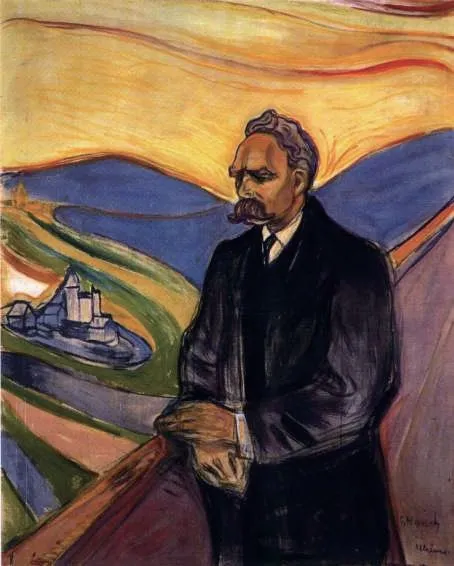

一件绘画作品与其主题之间的关系,某种程度上是由艺术家创造的一种外观,8这里所指的外观是相对于艺术表现的内容来说的。参考[瑞士]沃夫林,《艺术史的基本原理》,杨蓬勃译,金城出版社,2011年,第290 页。艺术家的意图在于引导观众认识到他所创造的主题。绘画的外观在引导观众辨认主题时,是由艺术家通过自主的方式实现的。蒙克及其同时代的诸多艺术家都将摄影视为一项写实性的工具。蒙克和相机的关系始于1902年,当时他在柏林购买了一台小型柯达相机,至此开始成为这种媒介的积极参与者。但是,蒙克历来反对艺术创作中的摄影现实主义,他在绘画和摄影中获得的是一种由自己的“生命之血”创作的艺术。蒙克同样也将摄影肖像转化为具有强大精神性的画作,例如他为弗里德里希·尼采[Friedrich Wilhelm Nietzsche]制作的肖像画。此肖像最初是受著名的瑞典赞助人埃内斯特·蒂尔[Ernest Thiel]委托制作的。随后,蒙克的准备工作是基于一张1882年的明信片,这张明信片展示了被框在椭圆形内的哲学家肖像照(图7)。蒙克先为哲学家绘制了一张素描(图8),这张画中的尼采是坐在一张圆桌旁的。然而,蒙克在这之后坚持了主观视觉的信念,表现出了想要创造出超越现实主义的象征主义肖像画(图9)。画面中庄严的沉思者凭栏而立,俯瞰着绮丽山川,仿佛是这奇异景观唤起了他那如查拉图斯特拉般的惊人洞见。照片对于蒙克来说,从来不是作为一项简单的叙事手段,他反而是利用照片来完善他的观察和自我意识的表达。

图7 Portrait photography of Friedrich Nietzsche,1882

图8 Munch,Edvard.Friedrich Nietzsche.1905.Drawing.71 cm×91 cm.Munch Museum,Oslo

图9 Munch,Edvard.Friedrich Nietzsche.1906.Oil on canvas.201 cm×160 cm.Thiel Gallery,Stockholm

“摄影并不比意识中的图像更成其为表现”,9[法]于贝尔·达弥施,《落差:经受摄影的考验》,董强译,广西师范大学出版社,2007年,第15 页。摄影图像不是对现实的复制,也没有模仿现实。例如,普通的照片通常体现三维的事物,但有时候它们也可以表达与它们自身一样平坦的事物,照片的主题恰好与平面的事物吻合。在这种情况下,摄影图像和其主题之间生成的匹配度必定是人为的。影像和“原物”之间的差别是不言而喻的,照片如何唤醒记忆完全取决于观看者。即使如普鲁斯特那般强调回忆所要求的东西必须给人以事物的质地和本质,照片也不会是替换记忆的一件工具,因为“照片能够直接得到的并不是现实,而是影像”10[美]苏珊·桑塔格,《论摄影》,艾红华、毛建雄译,湖南美术出版社,2004年,第181 页。。关于绘画和照片,我们所面对的问题不是如何在它们之间做出区别,而是如何将我们的鉴赏力推向极致。再说回到蒙克为尼采所作的画像。当初被蒙克用作参考的照片本身是富于象征意义且极具启发性的,想要理解这种命运式的照片,不可能仅仅通过阅读传记文本来获得对尼采的认识。这就像本雅明所认为的那样,摄影作为记忆的隐喻,代替了文字作为记忆的隐喻。实际上,蒙克通过照片试图挖掘潜在的非常规信息,自发地在照片中探索故事,这一点与他身处的斯堪的纳维亚创作群体的创作态度不无关系。蒙克在创作时通过催眠式的体认,重新唤醒潜伏的记忆痕迹。

蒙克始终强调他自己的作品就是连续的日记册页,他所有的作品都是对生命的供认,被回忆的事物是其工作的出发点。蒙克将生命的情感在作品中做了重演,通过将“个体历史”呈现于观众,使作品达到时间和空间的延伸。情感催生语言,语言提供给我们进入作者思想的通道,使我们与作者在精神上相互连接。蒙克通过重复叙述,使画中的形象获得了自身的形式和结构,个体回忆也因此得到了巩固和补充。他的那种带有自传性的绘画也逐渐被理解为是他与同时代人,特别是北欧的那群“世纪末”艺术家们的普遍反思与自省。蒙克在柏林游学期间经历了几次展览之后,就已经冷静地意识到,比起孤立的存在和展示,把“生命之楣”这组画以一种彼此亲密的关系摆放在一起,可以让观众更好地理解他的作品。他在想象一种新的艺术形式,并使其最终成为观赏者的回忆。“生命之楣”系列正是在这样的意识下展开的。从这个角度来说,蒙克的绘画是对生命实在性的一个论断,是对形而上的真理的一个论断。努力让观众理解自己的同时,也势必要努力去理解观众,在某种程度上,创作者的思想和观众的思想是一体的,创作者需要获得社会表述的形式,于是就必须与集体记忆保持联系。通过作品的形式建立沟通并实现集体化,构建起群体记忆。所以,尽管回忆是个体行为,但人作为社会存在物,个体回忆是受集体影响的。“没有记忆能够在生活于社会中的人们用来确定和恢复其记忆的框架之外存在。”11[法]莫里斯·哈布瓦赫,《论集体记忆》,毕然、郭金华译,上海人民出版社,2002年,第76 页。以莫里斯·哈布瓦赫[Maurice Halbwachs]的集体记忆观点来看,个体从属于一个群体的经验,他强调在从他者那里接受来的教育基础之上,个体记忆才拥有其自身。创作者从他生活的当下,出于具体的目的对过去进行回忆,通过作品与其他成员相互作用和交流,这是对过去进行重构的过程,也是建立和确认身份并强化身份认同的过程。

蒙克的艺术风格与其生存体验之间的内在关系体现了一种最真实的存在,而他作品中重复出现的主题,反复再现的人物形象和象征符号,反复阅读陀思妥耶夫斯基[Fyodor Mikhail Dostoyevsky]的文学作品,以及处理油画与版画之间原型与拷贝物的关系,诸多反复的行为指向的是趋于重建的愿望。在他的作品中,“骷髅”“病魇”“爱情”“女人形象”等符号被按照重复介绍的方式来完成图像再现,这是对记忆中原始场景的重复。主观的“记忆之画”是“在画家的脑中灼烧甚至蚀刻的图像”12[挪]阿尔内·埃格姆,《蒙克与摄影》,张璐瑶、胡默然译,重庆大学出版社,2014年,第100 页。,被回忆的事物是一切工作的出发点,重复的行为仍然是“独特的”。在西方当代艺术领域中,有诸多艺术家都曾对蒙克产生过兴趣(如,约瑟夫·博伊斯[Joseph Beuys]、贾斯培·琼斯[Jasper Johns]、彼得·沃特金斯[Peter Watkins]),并以蒙克之镜反射自身的艺术形象。蒙克的作品对于这些艺术家来说,不仅是一个图像,同时还是他们所持有的一项个体记忆。他们以蒙克的作品和工作方法为灵感而形成转变,包括对蒙克作品标题和内容的挪用,都显露出蒙克对于这些艺术家们的“给定因素”13[法]吉尔·德勒兹,《哲学的客体:德勒兹读本》,陈永国、尹晶主编,北京大学出版社,2010年,第34 页。的关联性。这是一个从“记忆”到“形象”的连续的过程,是一个图式投射的过程。这些艺术家在各自的语境中,建构了他们所想象的和所需要的蒙克镜像,他们通过观看蒙克来重塑自我。基于这样的现实,我们可以看到,艺术家自身的日常生活和他们已储存的认知这两种记忆对他们的创作所产生的作用是不容忽视的。在现实语境里,将重塑的蒙克形象投射于他们自身,进而实现主体性的重建。还原纯然本真的蒙克形象是不可能的,但以蒙克为镜像,通过想象性和选择性的投射,可以反映出他们在工作中所应当有的样貌。

所以,回忆并不是作为过去的一面镜子,回忆不可避免地会有扭曲和变形,也会有盲点,但这并不意味回忆是杜撰的。蒙克通过作品建构了一个个体回忆的复合体,它们的价值在于所渗透的主观的侧面,从而指向一种更高的真实。一个人的自述与个体回忆相关,但个体回忆也始终是建立在我们所熟悉的家庭、语言、历史、传统、文化等相互联系的整体之上的。我们在普鲁斯特那里看到了某种柏拉图主义,整部《追忆似水年华》[A la recherche du temps perdu]正是关于记忆和本质的一次实验。回忆从主观性的联想转向原初的视点,使客观性存在于艺术作品之中,存在于风格之中。通过“再回忆”可以实现新的创造,但“再回忆”不是创造回忆,而是创造出对于所有联想都适用的视点,对于所有形象都适用的风格。

回忆是我们建构自我的核心,是我们赖以描绘自我认同图像的重要材料。如果我们失去回忆的能力,我们就无法作为个人与他人进行交流。哈布瓦赫的观点提示我们,回忆是在同他人和他人回忆的语言交流中建构的。埃德蒙·胡塞尔[Edmund Husserl]把运动着的现在现时的相位组成比喻成彗星尾,意识的每个现时的现在都受到变异法则的制约,从一个滞留转变成另一个滞留,并且从不间断。不管我们是否愿意把个体经历的事物重新召回意识之中,它们都已经滞留在了记忆里。当我们去理解一件作品时,正是激活了那些隐藏在体内的过去的存在。由这些作品作为一个外因,当我们与外因产生碰撞,处于休眠状态的回忆在这一时刻被“唤醒”,就像摄影的负片被冲洗了出来。

蒙克作品的大多数灵感都来自他对其早期生活情感的记忆,所有的回忆在他的个体生命中形成一个滞留的不断连续。蒙克在作品中再现的无论是阿波罗式的内容,还是狄俄尼索斯式的内容,其中的自我和被投射的形象都是意向性的。“自我”作为现象世界拱卫环绕的一个点,每个“自我”与若干个“我们”相关联,而任何一个“我们”又与其他更大的“我们”相关联。就像尼采认为的那样,萨提尔歌队和观众通过唤起迷狂刺激而变成“酒神之人的一种自我折射”14[德]弗里德里希·尼采,《悲剧的诞生》,杨恒达译,译林出版社,2007年,第50 页。,酒神式的狂热者感到互相之间的同一以及和歌队的同一。如果将这种自我折射扩展到观看绘画这一行为当中,当观赏者在一幅画前驻足时,也许并没有处于一种酒神式的迷狂状态,但观赏者在过去经验过或感觉到过生命的力量,而一件伟大的作品正从视觉上表达了观赏者的这些经验和感觉。观众通过看到他所感觉到过的生命力量的视觉表达,以此辨认出伟大的作品。

20世纪以来,“回忆”成为一个热门的话题,关于“回忆”的论述不断演进和发展,“记忆”也一直是哲学反思与思辨建构的对象。古希腊诗人西蒙尼德斯[Simonides]发明“记忆术”,这项使用场景和形象的记忆方法使西蒙尼德斯同时建立了“诗画同源”的学说。记忆术的发明正是基于视觉感官的优越性,诗人和画家都以视觉形象思维为创作,以诗歌为形,或以绘画为貌,记忆术和艺术之间从此建立起了微妙的联系。柏拉图的“回忆说”理论中的记忆更像是学习与认知,他认为探索与学习皆是回忆,知识存在于记忆内部。而亚里士多德的记忆与回忆理论则以灵魂学说为基础。他认为记忆属于灵魂的一部分,是一种感知时间的能力,想象是感知与思想之间的媒介,灵魂创造形象,使思维过程成为可能。亚里士多德将记忆和回忆进行区分,认为回忆是恢复以前有过的知识或感受,是有意识地努力在记忆中寻找自己的路径,在记忆中获猎自己希望找到的东西。之后,文艺复兴时期的新柏拉图主义者在记忆术的框架内做出了大量解读,朱利奥·卡米洛[Giulio Camillo]的记忆观在于将记忆与真实对应,目的是建造一个基于真理的人为记忆。启蒙运动以后,大卫·休谟[David Hume]在人文科学中建立的观念认为记忆是印象的重复,印象在时间上先于观念。他基于经验论前提下的时空观念推导出记忆“习惯性”的因果关系,通过表象(意象)与印象(记忆)之间的因果联系使自明意识(内在思想)的基础地位得以巩固。而近代以来,历史的观念经过世代演绎,形成了多元的系统,并获得了巨大的扩充。亨利·柏格森[Henri Bergson]的生命哲学以生命冲动为基石,把研究对象从空间转向时间。他的“绵延说”认为生命的存在是绵延出现的前提,而绵延则是生命之流,是意识的整体融汇,是单一性与多样性的统一。这一过程需要依靠记忆将其连续起来,记忆因而也就成为绵延不断的生命之流的保证。马丁·海德格尔[Martin Heidegger]的记忆思想中的“回忆”并非经验的简单重复,而是一种精神回味与心灵感悟,是对存在的体验与反思。今天,我们正在经历时代的大变革,电子媒介技术在人脑之外储存信息,在新的媒介技术之下,原有的文化记忆形式也正在经受挑战,以回忆概念为核心,艺术创作也正在形成全新的范式。

在今天,我们更有必要看清楚,由经历所产生的个体回忆对于艺术家自身及其创作具有何等意义,个体回忆又是如何支配艺术家的语言。当技术体系已然扩张到世界范围,在复制文化肆虐的当下,当人类身陷技术逻辑、符号、传播空间等多重困境时,艺术家当如何重建问题。从通信技术、信息技术和信号处理技术出现之日开始,技术体系和记忆就逐步融合在了一起。艺术家将自身经历转换成真实可信的回忆,但当艺术家叙述和重复它们时,它们的感性的真实存在就已经消失了。这就好比我们在叙述一些事情时,我们叙述的次数越多,就越是记不清楚自己对这些事物本身的体验,但却会越来越清楚我们叙述它们时所使用的那些语言。所以,那些个体回忆的记忆正是通过重复而得到巩固的。重复不是对过去的回溯,因为和重复有关的行动并不存在相同或等价事物的东西可言,重复是为了在保留和遗忘的环节中指向未来。