“摄影”的观看与“山水”的世界

2022-05-14邵文欢

邵文欢

清代道光年间郑淳的《竹波轩梅册》,是一本表现梅花姿态的画谱刻印本,在三十余幅梅图以及墨笔题词中赫然出现了“摄影”二字(图1)。这本木刻梅谱里的“摄影”二字,应该是依据宋人林逋千古咏梅绝唱“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”而来,诗句写梅与梅谱中刻画都是以“影”绘姿,故有“摄影”一说。此书最早成于1838年,1842年再版时更名为《后梅花喜神谱》。而摄影术在中国的最早文字记载时间也是在1842年,如果本意“用光描绘”的“photography”翻译为“摄影”来自此灵感,即虽有光但避其“光”的直接,强调物遮光形成的“影”。这种时间性所带来的空间层次具备了东方传统的观看性,与摄影肇始之初一贯将重心放置在对客体“物”上,着意体现具有长宽高实体的形体、形质的要求是迥异的,极符“先言他物以引起所言之物”的“起兴”之法。

图1 [清]郑淳,《竹波轩梅册》内页

然而1839年正式确立的摄影术也的确给我们打开了新世界的观看方式。通过镜头观察世界,并且利用快门感光得到世界的图景,成为今天我们观看并感知世界的重要形式。摄影的技术发展,前所未有地给我们带来对瞬间、逼肖的精准把握,极大地提高了认知的便捷性,使得我们身处科技时代不断突破视觉所及之处的界域。

同时,我们很容易沉浸并迷恋于摄影的几种特点:首先是通过“机器之眼”观看的物理性特点所带来对于时空描述的结果,即驻留在一个符合透视科学的宽窄设定的框架中——基于镜头摄入客体对象的影像裁切,“瞬间”被量化、物化至一个平面中。我们可以看出这是以空间为主,时间为辅,以空间统摄时间的观看。摄影作为舶来品,符合文艺复兴以来西方传统研察世界空间的一面,并以空间为本位来看待时间。摄影术也就主要是在空间存在(在场性)和空间关系中(切分)、在被限制和规定了的时间中(瞬间)寻找事物的运动规律。同时摄影术作为科学技术,善于利用数据及抽象思维和控制界限条件的实验室方式获得规律(曝光值的度量),有时这项功能会把摄影推出所谓“艺术”这个范畴,作为纯科技工具而已。另外,摄影的精致技术化所导致“逼肖”的图示呈现后——人们习惯性的审美期许,总会局囿在对客体所谓 “真实”的迫求之中,从而总是沉浸在具象的叙事关系里,我们大多围绕关于“记忆”的时间话题展开讨论。照片千方百计地将现实凝固,就像要重整枯萎的已逝瞬间,来不断抵御时间的流逝。

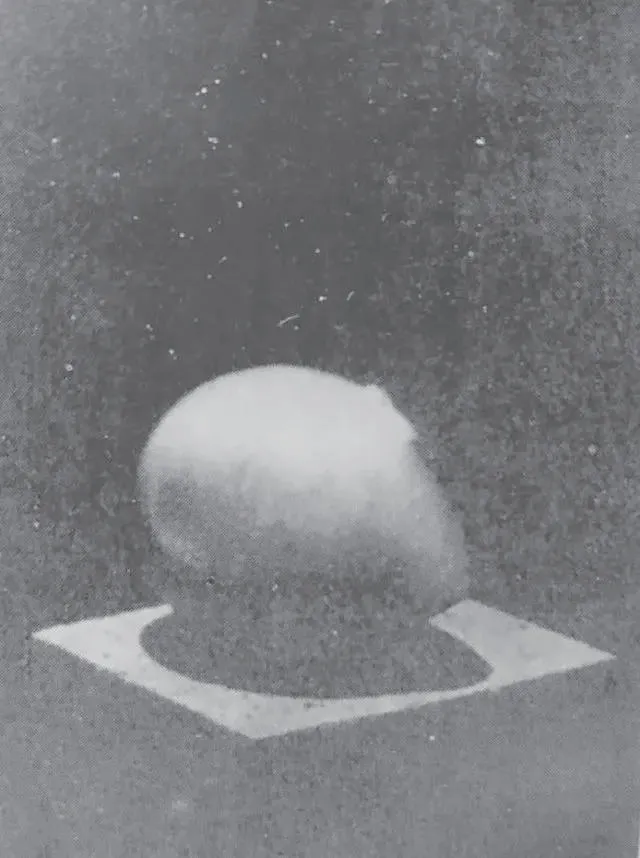

这一切都是因为摄影作为物理机器的纯粹性,在相机及镜头扮演观看世界的角色中力排主观的因素,追求纯客观的记录。当替换的世界被转移到一个平面时,似乎将时空凝聚在统一性瞬间。在时间性上表现为一刹那的瞬间概念,在繁复性的客观呈现上获得了极大的优势。摄影瞬间的图片甚至是“许多分之一秒内拍成的”,1957年哈罗德·埃杰顿[Harold Edgerton]在麻省理工学院的实验室里,用高速闪光灯结合相机快门,捕捉到人眼无法察觉的著名瞬间,凝结了一滴牛奶在桌子上所产生的影像(图2)。这幅照片足以证明,摄影促进人们对物理世界的观看理解。因此很长时间“照片上的每一部分都处于同一时刻”的说法,被人们普遍认可与接受。这个经验还来自于:由于相机物理性差异,通过“机器之眼”所导致的观看方式是不同的。相机曝光“咔嚓”声的短暂,在速度上消解了“人眼”观看中“记忆”的主观思维的延时性。几乎没有一个媒介可比拟摄影对瞬间的把握,传统或者是摹仿传统的摄影方式,即是全力以赴的捕获瞬间。这个满足可以上溯到古希腊哲学家亚里士多德,他关于实体必须严格的是“这一个”的思想,在当时将对事物本质的认识向前推进了一大步,实体必须是具有确定性和不变性的东西。摄影的“此地此时”恰是以空间实体解决“这一个”的利器。

图2 [美]哈罗德·E.艾杰顿《牛奶滴落的皇冠》 ,1957年

摄影依赖机器记录的在场性遵循了客体来源的直接性,摄影家彼得·埃默森[Peter Henry Emerson]1889年发表的题为《自然主义摄影》[Naturalistic Photography for Students of the Art]一书中,第一次公开提出摄影是一门独立艺术,是艺术与科学的结合,摄影艺术应当在不破坏拍摄对象自然状态的前提下,运用技术和技巧来表现。提倡摄影应回到自然中去寻找创作灵感。他说,没有一种艺术比摄影更精确、细致、忠实地反映自然,“从感情上和心理上来说,摄影作品的效果就在于感光材料所记录下来的,没有经过修饰的镜头景象”1[美]罗宾逊,《风景摄影的信笺》,邵文欢译,现代教育出版社,2014年,第23 页。。由此可见,这种艺术主张,是对绘画主义的反动,这也成为了“直接摄影”[Straight Photography]或“纯摄影”[Pure Photography]的重要佐证。与同时代的亨利·罗宾逊[Henry Peach Robinson]倡导的画意主义摄影完全对立。自然主义摄影观念促使人们把摄影从学院派的桎梏中解脱出来,对充分发挥摄影自身特点有着促进作用。由于自然主义摄影满足描写现实的表面现实和细节的“绝对”真实,而忽视对现实本质的挖掘和对表面对象的提炼,实质上是对现实主义的庸俗化。

这里值得一提的是埃默森本人对摄影是否为艺术的认识,则是从肯定转变为否定。由于时代的演进,1891年,埃默森出版了一本画有黑框的小册子《自然主义摄影的灭亡》[The Death of Naturalistic Photography],正式声明放弃他所创立的自然主义摄影观。他说:“摄影虽然有时给人以美感,但它的局限性也非常明显,人们无法根据它来辨别艺术家的个性,而这一点正是摄影最大的缺陷。”“我以前认为所有层次都可以在摄影时随意控制,实际上是做不到的。因此,我只能遗憾地承认摄影是一门‘非常局限的艺术’。”2同注1,第24 页。

摄影的观看使得我们似乎一直在“镜头”与“人眼”之间过滤、阻滞的错综诡谲的关系中发展着。埃默森的放弃,即便在当今拥有无限可能的新技术时代,仍然提醒我们该如何避免在技术观视下——借助视觉媒介的“机器之眼”所形成的“科学观看”的观看及体验——逐渐疏离真正的“自然”,从而忽视具备精神深度的创作。

摄影作为一种陈述,或者是之后的陈述。这类观看显然重点在技术精准与驾驭陈述的平衡上,在曼·雷[Man Ray]与布朗库西[Constantin Brâncuși]的交流中可见一斑。布朗库西曾经给曼·雷看过阿尔弗雷德·施蒂格利茨[Alfred Stieglitz](纯粹摄影代表)为其拍的雕塑作品照片(图3),曼·雷的评价是光线和颜色都很完美,然而布朗库西却说并没有真正体现出他的作品,于是布朗库西求教曼·雷如何拍摄照片和在暗房冲洗照片。直到布朗库西独自将照片完成并请曼·雷评价,曼·雷说这些照片被“弄得很模糊,有的曝光过度,有的曝光不足,还有些被划伤并染上污渍”。他说:“你看,这就是我的作品看上去应该像的样子。”最后曼雷还是给出了“也许他是对的”的结论。3[瑞士]维克多·斯托伊奇塔,《影子简史》,邢莉等译,商务印书馆,2013年,第214 页。

图3 布朗库西雕塑《普罗米修斯》的摄影,1911年

回到开篇所述本意为“用光描绘”的“photography”被翻译成中文“摄影”二字,实则是基于自然本始状态呈现下的中国传统思维中的“观物取象”之法,在现象中寻找事物本质和规律的认识取向,其意象思维是基于时间为本位,时间的根源是运动和变化,显示为自然整体的过程、行为和功能,因而如同中国传统古画中山水世界的意象时空。

自然风景在中国传统画中被称为“山水”,这是一个世界。山是固态的,在地平上忽而嶙峋巑岏,忽而连绵蜿蜒,看似有形。水是液态流变的,会因为环境不同发生变化。“画奔湍巨浪,与山石曲折,随物赋形,尽水之变。”苏轼这段话也体现了山水相依,相辅相成的关系。在这里可以更进一步地理解为:山和水虽为阴阳两极之对立面,但却可以相互转化,老子《道德经》云:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”因此体现为生至万物的对立统一体。《易传》所言:“是故,易有大极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦……”。这其实正是中国风景思想的发端,实虚对立却又互动无穷,在两极之域凝聚万物,各行其是又相互碰撞,从而产生复杂的多重联系,涌动转化,孕育能量,生发万物。

中国古画中山水世界充分利用了时间统摄空间的“观物取象”法,因此写意占据了绝对成分,而且在构置“山水”的风景中,从来不限于局部,而是时空全面性的整体表达(图4)。它不是“这一个”的时空切分。重点不是放在事物空间的形体、形质上,而是着眼于事物整体性变化的表现,偏重时间和现象的思考,具有整体性、自然性、包容性的特点,所以并不排斥对形体形质的考察。中国古画长卷或立轴的整体气象,在观看上偏向于时间与运动,从三远法中就可感受到视点与焦点的散点或移动点的游历过程。

图4 《临流独坐图》局部

很长时间,欧洲风景画是人物画的附属,仅被当作背景及装饰来填充画面的空白,而风景图像也只是符合透视学——像从窗户向外看出去,通过视线剪裁出来的那一个视角。直到19世纪,才形成独立的风景画类型。出现了透纳、康斯太勃尔、拉维耶、弗里德里希这类画家(图5)。1839年正式出现的摄影术,将这习惯以空间为主切分时间的西方透视学和瞬间观看发展到了极致,而这种技术观很容易疏离了我们与世界的用心体验,虽然它确实拥有了精致入微的观看功能。

图5 [德]卡斯帕·弗里德里希《雾海上的旅人》,1818年

值得注意的是冯至在20世纪30年代将里尔克[Rainer Maria Rilke]的“Landscape”翻译成〈论“山水” 〉,文章谈及:“还没有人画过一幅‘山水’像是《蒙娜丽莎》深远的背景那样完全是山水,而又如此是个人的声音与自白。”4[奥地利]莱内·马利亚·里尔克,《给青年诗人的信》附录〈论“山水”〉,冯至译,上海译文出版社,2011年,第669 页。“人画山水时,并不意味着是‘山水’,却是他自己。”“人不应再物质地去感觉它为我们而含有的意义。”因此这里才具备了有关风景的思考。这里的“风景”用“山水”替代和对其的阐释一样,显然是带有写意性的,从图示的角度可以看出达·芬奇开始了有关风景思考的萌芽,实际是接近“山水”世界的。遗憾的是这种关于风景所做思考的形式直到19世纪才逐渐独立出来,因为在当时还是以人为主的叙事化占据了主流。

中国山水画作为独立的画种可追溯到南北朝时期, 画家绘制的巨幅长卷,并非单一焦点、视点一览而尽,此时他们已经知道如何来营造幻觉般的空间,透视视点和焦点并不是这种体系所必需的。

“大漠孤烟直,长河落日圆。”“明月松间照,清泉石上流。”物我两忘的观看,是中国传统的总体气象,景别在时间流变中滉漾显现,物我归一的“人不见”促使观看者情感得以升华,就像高居翰所说的观看者的缺位:“诗人画家和观者都只以抽象的、沉思的状态在场。”5[美]高居翰,《诗之旅:中国与日本的诗意绘画》,洪再新等译,生活·读书·新知三联书店,2012年,第4 页。“归浣女”此刻在古画中也只是以点景人物出现,这是一种总体透视论体系之外通达圆融的观看。

中国古典美学以时间为本位,以讲求“气韵生动”为最高标准,主张“重传神不重形似”胸罗世界,思接千载,仰观宇宙,俯察品类。张彦远《历代名画记》论画六法“形似之外求其画”即忽略形似,追求和换取气韵生动。应该说“山水”概念打破风景的常形、常态概念,欲显示“境”外之“意”。就像“马一角、夏半边”中所对应实形之象的“空”,而这个“空”并非简单构成之白,犹如弥漫其间的真元之“气”,实虚相辅相成。

物象潜在的态势可以引发观看的精神感受,中西艺术都遵循这一原则。而气韵生动就是态势与内心感受恰如其分的结合,是着眼于事物整体性变化的表现。中国古画中的气韵生动并不单指具体的内容,而是更多体现在精神的传达上。“山水”世界的潜能是能够成为现实,但尚未成为现实的东西,是一种将发未发、内敛着力的精神貌相。

“摄影”的观看和“山水”世界,实则同为观看世界、认知世界的方式,切入不同,旨趣迥异,但却犹如一叶两面共生。而在今天科技至上以及在技术观视下的“近未来”时代,是否经历观看和认知的新的危机。我们更希望能在固有成见中捭阖意象思维的罅隙,重新再认识传统观看,来救过补阙、弥补不足(图6)。

图6 邵文欢,《冰川天堂》摄影及数字拼贴,2019年(3 个视点900 多个焦点即900 多张照片的拼合)

(作者单位:中国美术学院)