当代浙江郊区的“新型村域聚落”发展探讨(二)*未来探索的几个共性议题

2022-05-14陈柯

陈 柯

一 导言

截至2020年,浙江城乡居民收入分别连续二十年和三十六年在全国各省(区)位居首位,农民可支配收入则连续十多年增速快于城镇居民,城乡收入比缩小至1.96 :1。上述乡村领域的突出成就促成了浙江相对均衡的发展态势。2021年6月,浙江省被确立为全国首个高质量发展建设共同富裕示范区12021年6月10日,《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》正式发布。。7月,浙江省正式发布《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021—2025年)》,全面细化了发展目标,提出在城乡协调发展中大力建设以乡村新社区为载体的共同富裕现代化基本单元。“新型村域聚落”的探索因此具备了更为积极的政策导向。

在前文讨论中2详见陈柯,〈当代浙江郊区的“新型村域聚落”发展探讨(一):背景经验、基本内涵和首创实践〉,载《新美术》2021年第6 期。,我们尝试从乡村既有特点和未来城乡无差别生产生活两方面整理新型村域聚落可能的基本内涵,也从美丽乡村、风情小镇、特色小镇和村域小城市等浙江首创的建设母题中了解过去一段时间的探索概况。这些探索虽因发展定位不同而呈现多样面貌,但依据前述基本内涵仍可从中把握几个较为共性的议题,本文尝试就此展开进一步的探讨。

二 生态环境与农地空间是新型村域聚落的自然基盘

浙江山地和丘陵众多,森林覆盖率是全国平均水平的2.7倍3根据国家和浙江省林业部门数据,2020年我国森林覆盖率为 23.04%,浙江省森林覆盖率为61.5%。,优越的生态环境曾孕育以富春山居、兰亭雅集、唐诗之路等为代表的传统山水文化,在今天仍可启发一种深度亲近自然的栖居观念,这种观念并不将自然看待为安插进生活的功能性要素,例如各类形式的主题园林或配建绿地,而是将地理形胜、风土文脉,以及由“山水林田湖草”组织的连续地表看待为包裹并赋予生产生活以结构的自然基盘。相比曾缘起于西方现代都市规划的生态准则420世纪60年代的美国环境规划运动第一次将生态准则纳入现代城市规划编制的必备条目。,浙江当前以村域聚落为单元的郊区探索显然在获取生态福利和培育生态韧性等方面,更能体现建设对象之于生态价值的内源性和先天性。而继千万工程和美丽乡村建设向全国推介,以“两山论”为内核的生态文明建设也已从浙江经验上升为国家战略。2018年,浙江省全域启动“诗画浙江大花园”建设计划52018年浙江省出台《浙江省大花园建设计划》和《浙江省大花园典型示范建设指南(试行)》。,从多方面建立生态衡量标准。这一举措客观上将浙江的省域生态环境看待为一个高度连续的自然基盘,新型村域聚落的探索也将具备更加成熟的外部建设条件。

浙江曾孕育我国已知最早的耜耕农业6浙江余姚河姆渡遗址中出土的稻类遗存是世界上目前已知最早的人工栽培稻。。连片圩田是浙北平原地区极具辨识性的地表肌理,而化谷为垅亩的梯田开发则是浙江多山地区自古以来的农业拓展途径,许多村庄也因此整体上山(图1—图3)。以圩田(水田)、梯田和围海夺田为主要形式的浙江古代农垦,曾在明代突破七山一水“两分田”的耕地上限,且高峰期维持在五千万亩上下,远高于不足三千万亩的当代浙江耕地现状。

图1 嘉兴地区的圩田,与农居点紧密结合

图3 湖州南浔地区的桑基鱼塘,目前已列入世界重要农业文化遗产

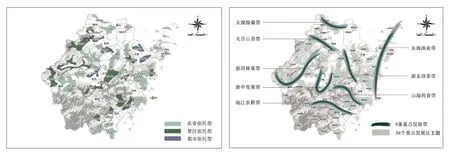

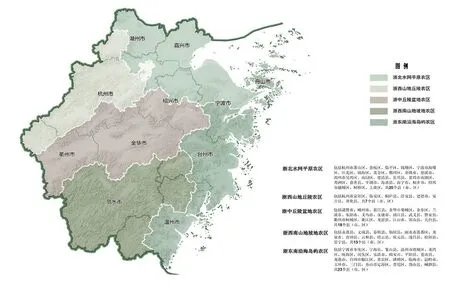

从生态保护和提升农地效率出发,当前以永久基本农田保护区和粮食生产功能区为建设载体的浙江高标准农田,使各类农地空间有机会进一步科学反映浙江土地资源的地理基因和分异规律(图4、表1)。例如,浙江在粮食生产功能区中整备的八百多万亩耕地,以适宜不同地理区划的平原百亩和山地五十亩作为连片经营下限,对田块形状、长宽比例、田面高差,淹灌条件、耕作厚度均作出具体规定。在选择性的配备现代排灌沟渠、宜机化田间道路和防护林网情况下,这些可实现稳产高产的地表农业斑块,往往可兼代塑造农地空间的肌理形态,不同形式的立体农作还有制造季节性区域面貌的潜力,包括休闲农庄、采摘基地、特色民宿和田园综合体7浙江目前入选国家级田园综合体建设试点的是安吉的田园鲁家和柯桥的花香漓渚。在内的田园文旅经济也将因此得到区划性的引导(图5)。尽管如此,目前以减量化的精准农业、职业化的农企运作,以及将农业合作社和家庭农场纳入数字平台的未来农业仍大多着眼产销本身,上述由农地整理产生的经济与社会效应尚存挖掘空间,并有待进一步整合进以新型村域聚落为单元的空间规划设计中。

图5 浙江省58 个休闲农业重点发展区(左)、浙江省8 个休闲农业发展带分布(右)

表1 十四五规划期间(2021—2025)浙江省高标准农田建设计划

图2 台州仙居地区的山地梯田,与农居点紧密结合

图4 “十四五”浙江省高标准农田建设区规划图

前期发展造成的生态系统破碎,使我国当前的各类规划工作普遍关注城乡地理斑块的修复和维护。2018年自然资源部的组建和2020年国土空间规划体系的确立,促使以生态环境和农业生产为优先位序的刚性管控覆盖城乡全域,自然保护地体系和永久基本农田保护区将归置为相关空间规划的先导性框架。与大多数省份类似,多规合一前的浙江各类空间规划对集建区的开发管控相对成熟,对城镇开发边界外涉及生态、农业、农居点的保护管控尚处多方探索阶段。这其中,某种着眼村庄联合的镇域郊野单元规划值得借鉴8郊野单元指在集建区外实施规划和土地管理的基本单位,一般以镇域为一个单元,范围较大、内容较复杂时可适当将镇域分为多个单元。上海市较早开展郊野单元规划,先后历经1.0 版、2.0 版和3.0 版。。无论是以地表自然区划9德国地理学家霍迈尔[H.G.Hommever]继亚历山大·冯·洪堡[Alexander von Humboldt]的气候分异理论和瓦西里·道库恰耶夫的[Vasily Vasilevich Dokuchaev]自然地带学说,于19世纪末确立地表自然区划的分级研究,是后续各类自然区划研究的理论基础,包括当前以ArchGIS分析为手段的土地和空间分析规划。或农作分布规律10美国学者克林顿·梅里亚姆[Clinton Hart Merriam]最早将农作物作为划分自然分区的依据。为原理的聚类分析,还是由人地相关论11人地相关论由法国地理学家维达尔·白兰士[Paul Vidal de La Blache]和让·布吕纳[Jean Brunhes]在反对环境决定论的研究中提出,认为人地关系是相互的,并且是有选择性的、或然性的,是后续各类城市和聚落地理研究的基础。衍生出的各类当代聚落研究,都须以相对宏观的连续地表作为研究地域分异规律的基础。由于行政村往往不具备确保上述分析有效的规模条件,因此以多个相互毗邻且地理特征趋近的行政村组成的郊野单元,就成为较为理想的分析母体和规划编制对象。其能够有效避免单个村庄规划普遍面临的土地整合、发展合力,以及重复建设等问题,并可确保生态和农业空间中由高程、坡度、土壤、水质等地理要素主宰性状的山水林田湖草系统和产业、人文、设施的关联性发展,免遭行政区划分割。郊野单元规划实际上为联合的行政村整合出一个维系地理资源连续性的自然基盘,新型村域聚落可据此直接落实具体的空间设计。

值得注意的是,上述郊野单元管控的自然基盘中包含地理单元和行政村界两套并不重合的区划系统,各自的事权主体和内容应有区别。前者为新型村域聚落提供客观的地理框架,可由乡、镇,甚至县一级政府组织规划并落实管控,后者对应的行政村则可凭借上述规划,自主落实新型村域聚落的在地具体建设。

三 新型村域聚落是巩固本土城乡关系的自主经济单元

前期建设中,许多村庄着眼如何在集体经济中理顺土地产出、生态福利与农民增收之间的关系,有实力的村庄也致力在二三产业主导的社会主义市场经济中取得与城市经济体平等竞争的地位。对村域经济的扶植和培育虽不直接涉及选择性空间封闭的立场12沃尔夫冈·施托尔[Wolfgang Stohr]与弗伦茨·托德林[Franz Todtling]在《空间平等:对当代区域发展学说异议》(1977)中提出选择性空间封闭理论。,但一定符合经济历史学家约翰逊[Edgar Augustus Jerome Johnson]对乡村内源式发展的前提认识,即认为并不是乡村落后才依附城市,而是对城市的依附造成乡村的落后。世纪之交接连出台的两项中央文件13分别为《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》(1998)和《中共中央国务院关于促进小城镇健康发展的若干意见》(2000)。曾充分肯定小城镇建设在我国乡村发展中的纽带作用,同时也表明我国已初步搭建起不同于欧美的本土城乡格局。这意味着以往城市对乡村的单向索取,已有条件转变为使资源在中心城市和小城镇带动的乡村领域之间对等循环。而在作为节点和纽带的小城镇充分建设后,将广大村庄整备为乡村一侧实力雄厚的经济腹地,就成为进一步巩固上述城乡关系的内在需求。

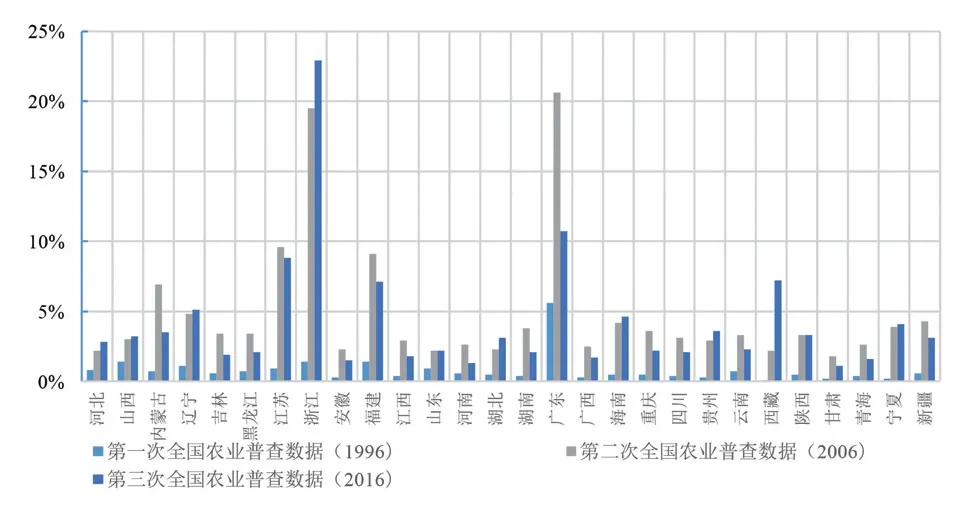

近年来,浙江推行县域平台下的农业统筹发展,以家庭农场、合作社、产业化联合体、田园综合体和现代农业两区为主要发展路径的浙江农业,在提高粮经亩产和种养效率,保障所属主体功能区粮食生产安全基础上,又在涉农贷款、数字农业、农业遗产、职业农民认定等方面领先全国,表明浙江郊区已进入支撑新型农业聚落孵化的新阶段(图6、表2)。2021年,浙江发布《浙江省农业农村现代化“十四五”规划》,在推进农业绿色化、数字化、设施化、园区化和品牌化的同时,鼓励条件合适的龙头农企将总部和研发机构进一步下沉到村庄,将服务种养的初级加工、电子商务、仓储冷链和产地配送设于行政村内,避免以往产品加工和产品原料分属城乡的不利局面,这也是当前城镇开发边界外的村庄建设中,唯一仍被支持的未来工厂形态。

表2 浙江农业产业化发展相关统计

图6 慈溪现代农业园区

与此同时,乡村二三产业提升是巩固本土城乡关系的另一关键途径,不仅涉及农业观光、农业研学和主题民宿等农业衍生发展,也涉及集建区内一部分拥有工业区位和传统文化优势的村域非农社区如何谋求纵深发展,特别是如何在互联网+、生命健康和新材料主导的浙江科创领域和江浙传统文化中定位自身。

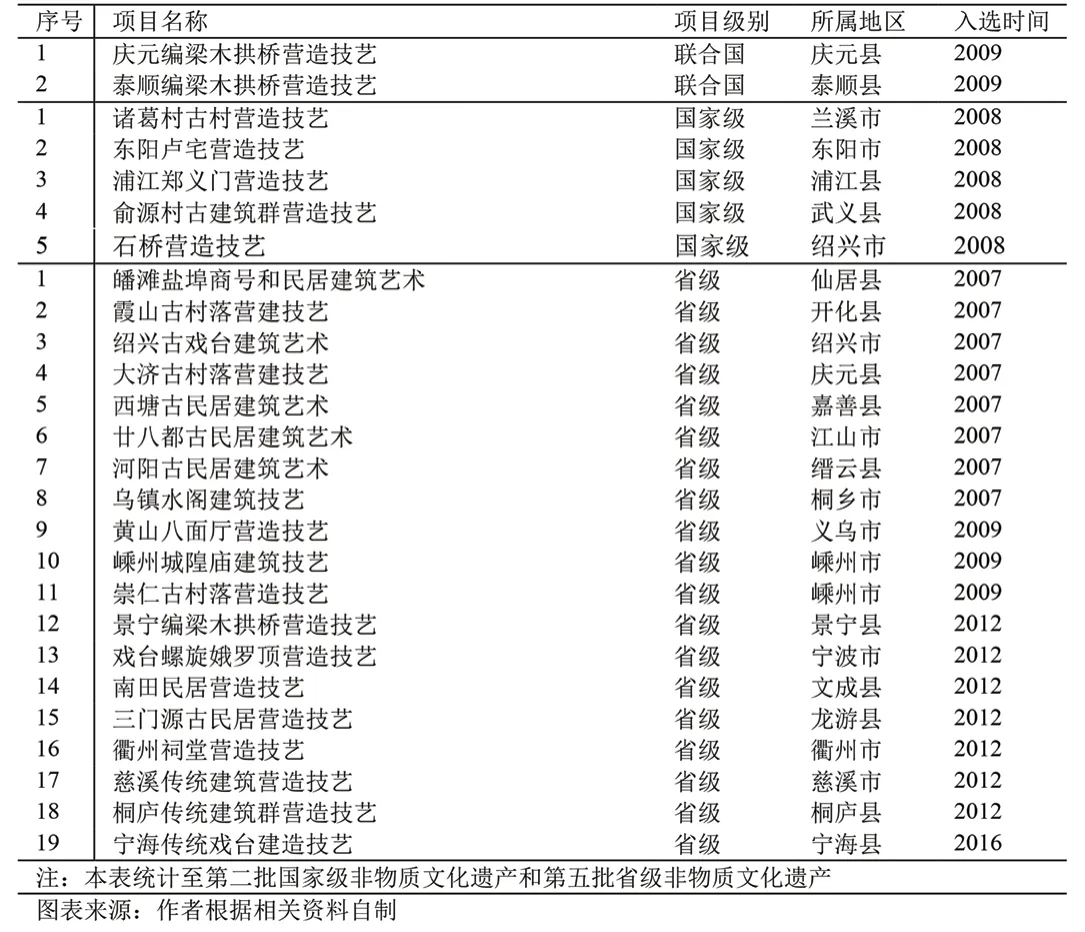

村民自主把握机遇和资源是浙江模式的显著特点,多年的民营经济发展也使诸多农民成为不同规模的资本和产业持有者。而在已完成城镇化转型并具备雄厚实力的村域社区中,拓展制度框架内的融通机制也普遍具备民间基础和政策扶持142012年,国务院批准实施《浙江省温州市金融综合改革试验区总体方案》,设立全国首个金融综合改革试验区,通过规范民间融资为全国金融改革提供经验。。一段时间以来,制造业、数字经济、文化产业与村庄形态的结合已显现出深度产能的端倪,特别是以特色小镇、飞地经济为代表的各类产业园区正创造越来越多的经济与社会价值,其平行于城市中高度集中的社会化生产而成长为国民经济重要组成部分,几成定局。一方面,工业4.015工业4.0 在2013年的德国汉诺威工业博览会上首次正式提出,智能制造是其核心。阶段的制造业指向智能生产,定制服务与即时活动是行业主流场景,而分散控制与网络生产也同中小企业体量适应,这意味着离散式的村域肌理反而可能成为合适的建设原型。目前,浙江已将数字经济列为一号工程16浙江省先后制定数字经济五年倍增计划(2018)和数字经济三区三中心建设计划(2019),颁布我国第一部数字经济地方性法规《浙江省数字经济促进条例》(2021),并连续出台《关于深入实施数字经济“一号工程”若干意见》(2020)和《浙江省国家数字经济创新发展试验区建设工作方案》(2020)。,并在2021年发布的《浙江省数字经济发展“十四五”规划》中提出建设“产业大脑+未来工厂”的目标,涉及通过龙头企业建设开源社区,将中小企业整合为空间上可离散但协作上更紧密的新型产业集群。经信厅发布的“未来工厂”建设导则(图7),则将这一目标拆解为以未来工厂、智能工厂和数字化车间为梯度的具体建设办法。另一方面,今日作为文化遗产的传统百工行业依然活跃,其更适合在前工业文明尚存痕迹的村庄重建,低碳观念与匠作技艺的匹配拥有足够前景,被异化劳动蚕食的自营生活也可被部分重拾。浙江的非物质文化遗产全国最多(表3),已明确命名的省级非遗小镇和民俗文化村合计起来也有近百个。而当前的遗产保护普遍着眼生产性和社会性,仍在活态传承的民间技艺和民俗生活,也有机会从文化触媒转变为村庄自主发展的经济与社会机制。

图7 在“未来工厂建设导则”发布同时入选浙江省首批12 家未来工厂的吉利SEA

表3 浙江省非物质文化遗产分类分级数目统计

以数字经济和文化产业定义的新晋村域聚落,实际上是创新驱动型经济赖以自明其身的重要载体,而这一经济形式的重要特点在于,其孵化的成果即是村域空间本身。浙江乡村的吸纳性和创造力曾促使我们反思乡村领域是否一概代表落后,突破西方现代性催生的线性思维和历史主义定式是反思的前提。从这个意义上讲,当前的浙江郊区并不是个对照国外经验做农村比较研究的范畴,而是探索本土城乡无差别生产生活的积极领域。

四 新型村域聚落是人群紧密而开放的共同体

浙江传统村落中的宗族社会是在迁徙中形成的,历史上对浙江产生深远影响的三次大规模人口迁徙17三次大规模人口迁徙分别为永嘉南渡、唐中后期南渡和靖康南渡。,均为北方世家的举族播迁,客观上使浙江的传统村落呈现出一定程度的社群紧密性和文化高阶性,并始终保有独立于城市的文化自洽。这其中,村庄的紧凑规模和宗族社会的人群紧密是相互促进的一对双关因素。德国社会学家费迪南德·滕尼斯[Ferdinand Tönnies]曾指出,紧凑规模是血缘和地缘族群摆脱选择性意志,从而以本质性意志实现共同生活的保障18滕尼斯于1887年出版《共同体与社会》,曾以不同规模下的不同秩序辨析共同体与社会的区别。。而在城市规划探索中,埃比尼泽·霍华德[Ebenezer Howard]也曾希望以数量代体量的小城市群落辅以爱德华·韦克菲尔德[Edward Gibbon Wakefield]的系统殖民方法,从外部为田园城市精心整备上述意义中的紧凑规模,但浙江村庄中以宗族聚居为起点的紧密社会却是其不曾具备、也无法凭空创造的一项核心优势。与城市中同级规模的邻里单位或产业单元相比,村庄历来以单一紧凑个体维系内部生产生活的相对完整,表明其角色历来不是曾以《雅典宪章》为话语权的西方现代主义规划思想中,那种依据四类聚居活动19四大聚居活动指居住、工作、游憩与交通,1933年的《雅典宪章》将确保这四类功能正常运行规定为现代城市规划的主要目的,但一度走入机械划分的误区。而设定的功能性分区,而是一种由内部自营生活自发建构社会机制方方面面的基础层次,其共同生活的基因远比一般城市社区健全。

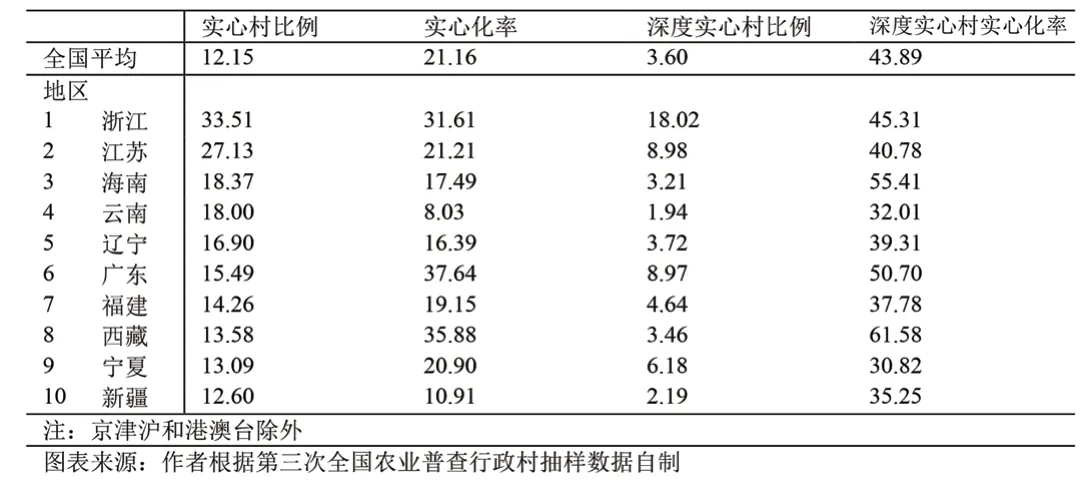

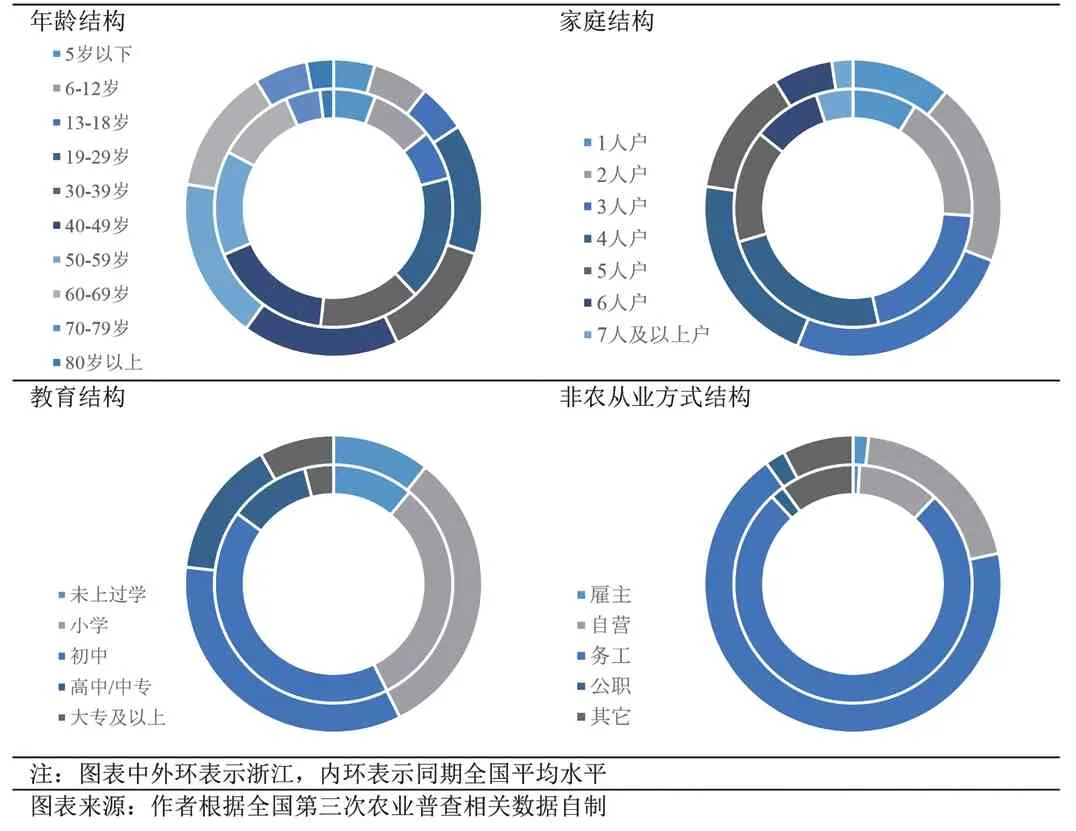

历经人民公社的集体化运动和当代村民自治的长足发展,传统宗族早已退出对乡村社会的主导,其教化式权力20费孝通先生曾将权力划分为横暴权力、同意权力和教化式权力,认为中国乡土社会由教化式权力主宰。和基于差序格局的运作逻辑也发生了适应现代法治社会的有益转变。当前,浙江的乡村社会拥有三种外部形态,一是完成城镇化转型但仍延续原有村庄建制的现代社区,二是通过撤村归并或异地安置重组的农居点社区,三是仍保持内部原始组构的传统村落。无论哪种形态,人口充分而紧密的原住民群体仍是浙江村庄转型发展的主要依靠力量。根据最近一次的全国农业普查显示(表4),浙江村庄的空心化程度相对可控,实心村比率在各省区中居首位(直辖市和港澳台除外),其中约三分之一的村庄属于社群紧密型村庄,家庭结构、年龄结构、受教育程度以及就业结构均呈现出新特点(表5),浙江乡村因而仍是基层社会治理的重要领域,新型村域聚落的建设也因此更具构建和谐社会的实践价值。

表4 实心村比例高于全国平均水平的十省区相关统计数据(单位%)

表5 浙江省农村人口结构相关调查(单位%)

首先,当前以村组法21指2010年修订后颁布的《中华人民共和国村民委员会组织法》。为依据的村民自治接管了在政权不下乡的漫长历史时期中曾由传统宗族掌握的乡村日常事务,也延续了人民公社“三级所有、队为基础”的自主结构。新型村域聚落可结合浙江服务民营、民办、民享和民有的地方治理传统,进一步放大基层党组织领导下的村级自治单元在上述职责和结构中的优势。在具体建设中,浙江早期的“枫桥经验”和近年涌现的温岭“民主恳谈”、武义“后陈经验”和象山“村民说事”均是地方民主建设的蓝本221963年,诸暨的枫桥经验曾获毛泽东批示向全国推广,2004年,温岭的民主恳谈获中国地方政府创新奖,2010年,武义的后陈经验即村民监督委员会制度写入修订后的《中华人民共和国村民委员会组织法》。,藏富于民的发展积累也使各地普遍具备能人治村和新富参政的基础,而服务性和公益性社会团体的培育,也是提升乡村现代治理能力的重要途径。其次,自费孝通先生和黄宗智先生以长三角地区的农业生产为内核开创江南乡土社会研究肇始23费孝通先生著有《江村经济》,黄宗智先生著有《长江三角洲的小农家庭与乡村发展》。,经济生活一直是我们理解浙江乡村社会的关键。而我国第一部当代意义上的农民专业合作条例也在浙江诞生242004年,《浙江省农民专业合作社条例》颁布。,则表明浙江农民在集体经济框架下寻求互助发展的愿望一如既往。浙江模式下的各类专业合作,即是对本土市场经济可能形式的社会转译。但近年来依托基层两委、农业主导产业和龙头企业建立的各类农业专业经济协会,则宜保持其非营利组织的角色。这与我国的农村金融改革中,以村庄和农居社区为场景探索小额信贷和微型融资的初衷相同,即无论是登记在册的农村专业经济协会,还是金融监管下的资金互助机构,或是民政部门设立的基金会,提供直接帮扶、促进农业主体间的互助,应始终优先于可能存在的商业逐利,这是新型村域聚落区别于由资本掌控的自由竞争群落,体现治理智慧的重要途径。

早在改革开放初期,非农就业即促成乡村阶层发生改变251992年,社会学家陆学艺先生主编《改革中的农村与农民:对大寨、刘庄、华西等13个村庄的实证研究》,提出20世纪80年代中国农村社会主要由农业劳动者、农民工、私营企业主、个体劳动者、雇工、农村智力劳动者、乡镇企业管理者和乡镇管理者8 个阶层组成。。而产业门类和公共服务日益健全,也使乡村对各类人才的需求与日俱增。2021年,中央发布《关于加快推进乡村人才振兴的意见》,从农业生产经营、二三产业发展、公共服务,乡村治理和科技研发等方面梳理了乡村人才的培育与引进(表6)工作。而跟进发布的《浙江省人才发展“十四五”规划》,则围绕“千万农民素质提升工程”对培育农村实用人才、农创客和农村科技人才提出要求,并计划通过“归雁计划”“银龄行动”等手段促进各类人才返乡就业和就地就近就业。目前,浙江乡村中的外来人口逼近乡村总人口的四分之一(表7),是全国各省区中最高(直辖市和港澳台除外)。这一比例或因户籍制度改革进一步提升,产业换代发展、特色生活培育以及公共服务升级将是人口流入的重要原因。这其中,高新科技与文创人才将进一步进驻村庄。现代农业使本地或外来职业农民、农业经理人成为新兴流动群体。地域性的传统匠作行业更适合以村庄为据点吸纳城乡人才,以期重建一种当代的百工社会。返乡探寻人文生活的知识精英或因自带的乌托邦情节,多少具备他者研究的立场,定居村庄是其能在意识形态方面实现破题的关键。在上述过程中,以往在城乡变革中被广泛关注的陌生人群体26社会学家乔治·西梅尔[Georg Simmel]、阿尔弗雷德·许茨[Alfred Schütz]曾先后以陌生人概念探讨功利化和流动性现代城市中,人群如何超越空间、经济和精神界限,在经历心理漫游和寻求认同过程中建构社会关系。,有机会在新型村域聚落的社会融合中重获归属,一种由内部多元族群维系动态平衡,并由村庄的紧凑规模促进融合的聚落共同体正在形成。

表6 乡村人口建设分类

表7 浙江省内已列入省级以上保护名录的传统村落统计表(截至2021年)

表7 各省区乡村外来人口占乡村总人口比重统计(京津沪和港澳台除外)图表来源:作者根据全国农业普查相关研究数据自制

五 新型村域聚落建设是承载并转译传统建造活动的途径

浙江各地目前的农居点中,一类是城市开发边界内按国有建设用地供给的农民集中安置区,另两类属于城市开发边界外的集体建设用地范畴,或采用归并办法建设新社区,或以农户原址保留方式延续村庄本初形态,包括对古建筑村落的原样保护和维持农用地与宅基地的原始紧密联系。对于后两类农居点,其内部的水陆交通框架,集体建设用地特别是宅基地的划分方式,以及单位用地内村舍和其他生产经营性用房的布局形式,往往是形成地表肌理的三个基础层次。尽管上述层次曾是聚落地理研究中普遍采用的分析框架27英国康泽恩学派[Conzenian School]将聚落形态分为平面格局、土地利用和建筑肌理三个研究层次。,且由此延伸的当代量化研究也已从静态描述转变为动态演绎,但使分析有效的关键仍是某些源于自然与社会机制的特征变量。例如浙北圩田中常有的“阡居”与“陌居”模式,又如以房派为脉、以宗祠为轴的传统村落空间自组织现象,再如浙江山村民居的选址素有“借天不借地”的传统,以及细碎的用地条件制造大量并不取直却沟通便捷的短轴巷弄等等(图8)。这些在现实博弈中诞生的肌理,往往使传统村庄鲜明区别于当代城镇集建区的建设,是应在建造活动中进一步认清的价值。

图8 国家级传统村落丽水河阳古村的地表肌理

我国古代早期在郊野施行的乡亭制28《史记·五帝本纪》中记载:“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。”汉代地方治理实行的乡亭制度,县以下设置乡,乡以下设置亭、亭以下设置里(聚)。曾广泛建造城垣或土圩,农民于城内居住,城外耕种。这一传统后被更利于照料农业生产的屯田制和躲避异族劫掠的散居形态即“邨”所取代29“邨”在东汉已广泛分布,有庐、丘、聚等不同演化形态,至南北朝时概念泛化,唐代正式成为一级基层组织,《旧唐书·食货志》记载:“在邑居者为坊,在田野者为村。”。在三次衣冠南渡中,江浙地区的村庄因北方世家的举族播迁得到空前发展,并在近代平行于礼制城市与卫所系统,进化为以市镇为顶层形态的江南传统村落群体。在浙江目前的传统村落保护工作中,列入省级以上保护名录的村庄已超过3000 个(表8),一批村庄传统建筑群落也列入各级文物保护单位(表9),浙江乡村因此仍具备广泛探讨本土建造文脉的基础。浙江省曾在2012年发布的《关于加强历史文化村落保护利用的若干建议》中,将传统村落的保护利用归为古建筑、自然生态和民俗风情三个方面,而传统村落民居及其建造活动往往是最先被讨论的范畴。

表9 浙江省内已列为全国重点文物保护单位的传统村落建筑群(左上)

20世纪60年代,中国建筑科学院研究院编写的《浙江民居调查》是新中国正式出版的第一部地方传统民居专著,此后陆续有一批研究成果出版30清华大学陈志华教授等学者曾对楠溪江古村、俞源村、新叶村、诸葛村开展研究;古建筑专家王仲奋教授长期从事东阳民居研究。。而在多年的地域整理中,对浙江传统民居的溯源研究也进入到语缘条件下对匠作谱系基质的系统发掘31同济大学常青教授曾将匠作谱系基质定义为聚落形态、宅院形制、结构类型、装饰技艺和营造禁忌五方面。。地处吴语区的浙江,拥有余杭、金华、宁波、台州和永嘉五个匠作谱系源头,其中的一些匠帮活动仍然活跃,但其匠作传承和行业组织已见式微,亟待进行抢救性的发掘与整理(图9—图11、表10)。除却匠帮传递的原型同化,村域民居的建造还涉及农民的生活自营,这使其并非指向一种异化劳动条件下的产品生产,而代表一种充分表达生活多样性的营造行为。对于当代农居点的建设,这种特质不仅可唤醒某种直面生活的立场321962年,人类学家克劳德·列维-斯特劳斯[Claude Lévi-Strauss]出版《野性思维》,认为土著思维并不代表落后,反而是一种对现代文明有启示意义的“具体性科学”,其并不依赖抽象观念推理世界,而代之以直面方式创造世界。,也有利于祛除妨碍诗意栖居的各式遮蔽概念33德国哲学家海德格尔[Martin Heidegger]曾在〈人,诗意地栖居〉一文中阐明过度的技术理性对“存在”的遮蔽。在这里,“诗意地”更倾向于表达一种实在的生活经营状态。。因此,剥离建造者而将村庄生产生活空间简单表象的做法首先值得反思,而当前村庄规划设计中已颇具原教旨意味的体系化操作与效率至上原则,也须严格限定在合适范围内,以期避免对上述营造潜力的抹除。

图9 联合国人类文化遗产:泰顺编梁木拱桥营造技艺(2017年重修后的薛宅桥)

图11 全国重点文物保护单位:新叶村乡土建筑

表10 浙江省内已列入非物质文化遗产名录的传统村建造技艺(左下)

图10 全国重点文物保护单位:西姜祠堂

聚落公共空间的整体经营也许是承载并转译传统建造活动的另一途径。整体经营并不追求空间要素的同步建造,但须首先培育对存在整体经营内容的心理预期。梁思成先生曾在20世纪营造学社开展的各地调查中注意到那些规模虽小,但仍以标配的一整套公共建筑组织起公共生活的清末民初小城所具备的样本意义34梁思成先生曾在1939—1941年间带领营造学社对四川广汉县城进行详细测绘与影像记录,是在走过的县市中对城市记录最详细的一次,所有公共建筑均被记录,客观上使潜藏的传统城市标配空间系统浮现。。而浙江传统村落也并不缺乏百祠归宗的整体经营传统,村中的水口、宗祠、戏台、街巷、廊桥、牌坊等空间要素历来是一个有机整体。须明确的是,整体经营是对聚居生活必定内生公共建造活动的自觉,其并不希望通过约定建造对象固化对当代村域公共空间内容的认识,也有别于单一依赖人口和空间规模分级配置公共资源的思路。但需要正视的是,当前的城乡一体化建设正使村庄获得对照城市福利补齐公共服务和基础设施短板的机遇,乡村文化礼堂、义务教育学校、乡村卫生院、体育场馆、金融机构等公共服务空间和数字平台下的交通、通讯、防灾等基础设施,连同村庄固有的农业生产设施,均是公共建造活动的合适载体,不仅可成为系统性组织的聚落公共空间,也在自身建造过程中成为汇聚村民意愿的意识形态载体。

六 结语

高质量发展建设共同富裕示范区的关键在三农。在对上述议题的探讨中我们可以认识,在浙江新型城镇化建设与乡村振兴实现耦合发展的动力既来自城市也来自乡村,它使浙江当前的城乡一体化建设有机会另辟地方内涵,形成一种不同于任何既有城乡发展范式的未来建设导向,而破除资源从乡村流向城市的固化思维,正视来自乡村各个领域的发展优势,是其中的关键转变。

一定程度上,新型村域聚落是个探讨郊区与乡村生活方方面面的全局性母题,但其全局性却因可寓于时空中的紧凑单位,而具备以精微方式进行探讨的可能。从这个意义上讲,我们对新型村域聚落的探索可以既是全局的,也是直面的。