破“茧”而出:广告学专业实践教学的改革探索

2022-05-13孟茹王佳

孟 茹 王 佳

一、“象牙塔”里存在的教育“信息茧房”

高校素有“象牙塔”之称,以指代与世隔绝的梦幻之境。有些教育是被指脱离现实需求的,尤其是像广告学专业这样应用性极强的学科,在新媒体层出不穷的行业环境中,如果“关起门来”做教育,培养出的学生毕业后可能无法满足业界对人才的需要。如果学生在校期间主要接收的只是课堂上的知识,缺少与行业的直接接触,会逐渐陷入相对封闭的环境与狭窄的视野中,这等于是将学生囿困于高校围墙内的“信息茧房”里。

“信息茧房”是2006年美国学者桑斯坦(Sunstein)在《信息乌托邦:众人如何生产知识》一书中首次提出的概念,他认为这是一种特殊的信息世界,人们只会听到令自己感到舒适和愉悦的信息,从而导致信息闭塞。此外,由于“人们每天都在跟与自己想法一致的人交流互动,会陷入到设计好的封闭小圈子,即‘回音室’,在其内部同质化的声音不断得到加强,容易滋生出盲目自信和极端主义”。[1]桑斯坦还指出,“信息茧房的存在会严重阻碍民主发展的进程,社会需要更多具有公益精神的信息传播者,不仅能够包容多样化的观点,而且还会为普通民众提供接触到不同观点的机会。”[2]

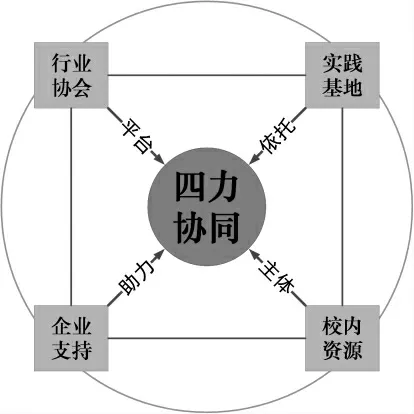

“信息茧房”和“回音室”两个观点,对于我们高校的广告学教育有很大的启发价值。广告学作为一门实践性很强的学科,如果大学四年不能给学生创造更多“走出去”接触真实行业的机会,就无法让他们明确社会对所学专业的真正需求。当前我国开设广告学专业的高校有700多家,但是普遍存在教育定位模糊、校企合作模式单一等问题。在进行浙江省一流本科专业建设过程中,浙大城市学院广告学专业通过对《整合营销传播实务》等核心课程的实践教学进行改革,打造出“校—政—企—赛—创”多方协同的链式实践教学模式,探索出一条集人才培养、教学改革、实践创新为一体的创新路径,充分发挥行业协会、实践基地、政府支持与校内资源的协同育人之力,将课堂理论知识与业界实践紧密相连(见图1)。从培养计划调整到课程设置,全力推动学生走出高校教育中的“信息茧房”,在实践中不断开拓视野、积累实战经验,获得全方面成长与综合能力的提升。

图1 “四力协同”发挥育人优势

二、“校企合作”引入真实命题,助力教育突围

近年来日益发展壮大的电子商务与移动互联网的营销传播环境,完全颠覆了传统广告的传播沟通方式,行业亟需高校培养出能够兼具理论知识与实践能力的新型广告人才,比如熟悉算法知识,具有抖音短视频拍摄与剪辑能力,有微信公众号写作运营及直播经验等,这对很多高校的广告专业教学提出很大的挑战。传统的依托校内实验室开展实践教学的方式,显然难以满足新媒体时代的育人需求,受制于招标采购等繁杂的程序,很多实验室设备更新的速度远远赶不上广告传播方式变化的速度。因此,换一种思路将行业变为专业的“大实验室”,不仅资源利用率高、经济效益显著,而且有利于突破高校里“信息茧房”存在的局限。

奥恩在《教育的未来——人工智能时代的教育变革》一书中提出,“体验式学习把课堂和真实世界体验集成在一起,学生通过参与实习、合作项目、勤工俭学、全球体验和原创研究机会进行,将实践置于全新情境之下”。[3]浙大城市学院的广告学专业关注新的营销传播环境对教育变革的影响,不断探索与企业深度合作的方式,从业界导入符合人才培养目标的实战项目资源,借助课堂的实践教学环节设计实现与项目的对接,现已形成“校内专任教师+校外业界导师+学长导师”的特色双师型团队。一方面推进专任教师到广告行业进行挂职和调研,以提升教师们的行业进入度,使每个教师在学生实践教学能力培养中作出显性贡献;另一方面积极导入行业资源,促进人才培养过程中与行业的互动,加大课程中实践环节的学分占比。每学期开学之初,就确定各个专业课程的实践教学合作企业,提前写进课程的教学进度表中,有针对性、有目的性地邀请行业人士采用线上和线下方式参与到学校的教学中来;以“项目导入”方式将学生推到市场一线,增加行业人士参与课堂教学的黏性和持续性。

我们以《整合营销传播实务》这两年的实践教学改革为例。该课程先后与上海“捕鹿短视频实验室”和杭州的思美广告公司合作,借助企业的力量与支持,在课程中导入业界实战命题。专任教师带领学生团队参加项目,合作的企业指导老师负责培训与作品把关,学生在参与的过程中不断提升了专业综合素养水平与团队合作能力。例如,2019年3月—8月浙大城市学院2017级广告学专业70人参与了“捕鹿短视频实验室”的“传奇手游”抖音短视频信息流广告创作实战项目,共创意、拍摄28组作品,由捕鹿公司联合广告主出资进行投放,有效播放总数达到9041,有效转化总数为91(见图2)。在视频创作过程中,任课教师联合业界导师根据每组作品进行针对性指导,作品在真实的市场环境中得以验证,并可以及时修改、调整和重新上传,学生通过参与本项目也积累了抖音短视频的创意与拍摄经验。

图2 “传奇手游”项目的抖音短视频信息流广告投放部分数据

2020年4月—8月,2018级广告学专业共计82名同学参加了“捕鹿短视频实验室”,这次真实命题是以“膜法世家痘肌修护面膜”为创作对象,捕鹿公司联合广告主给学生团队提供产品样品与模仿视频,业界导师开设4次创作指导课程。学生提交自己创意拍摄的视频共50个,通过审核后真实投放到市场中的视频有29个,其中最好一组作品的数据为:展示数2304,点击率0.87%,转化率70%。

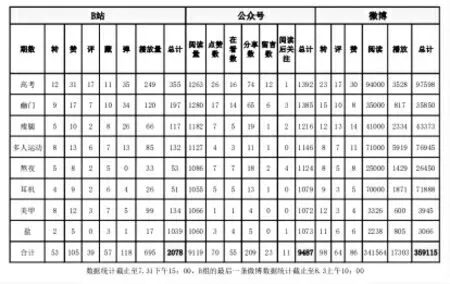

2020年4月—7月,2018级广告学与广电学专业共16名同学经选拔进入思美公司的“有维青年实验室——共建研究员”招募项目,该公司是浙大城市学院广告学专业长期的合作企业,也是校友创业的公司,此次特设立三万元专项基金,联合“00后”师弟师妹们一起打造全媒体IP“有维青年”视频内容,在企业B站、抖音和官方微信平台进行投放。16名同学分为A、B两组,围绕每期主题自由创作,各拍摄制作8个作品,进行真实的市场投放。根据三个平台的播放/阅读量、点赞率、分享数、留言/评论等具体数据进行PK,极大激发了学生的积极性与主动性,同时也促使学生团队思考分析同一个作品投放在不同社交媒体平台上传播效果差异在哪里,应该如何进行调整和提高(见图3)。

图3 “有维青年实验室”A组团队作品投放数据

三、“两次实习”打破“信息茧房”的约束与局限

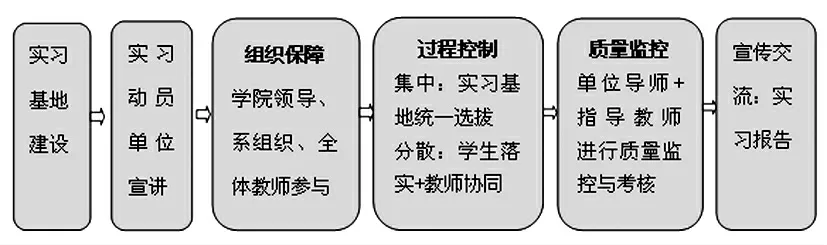

为了破除“信息茧房”对校内教育的影响,成功实现“破圈”与突围,浙大城市学院广告学专业通过多次走访与调研,了解行业用人需求,积极调整培养方案,创新性将学生的“两次实习”纳入到毕业学分体系中。为了配合两次实习,专业在第四学期结束前会进行一次师生双向选择的导师分组活动,将两个班级学生拆分为七八个导师组带领的小团队,每个导师组控制在十人左右,以指导研究生的方式带领本科生做实践训练,具体流程见图4。

图4 两次实习组织流程图

第一次是“中期实习”,学生要在大二的暑假进入行业进行不低于40天的专业实习。学生此时已经学习了广告学专业的基本课程,例如《传播学概论》《市场营销》《广告学概论》《公关理论与实务》《广告策划与创意》《整合营销传播实务》等核心知识与基础理论,对广告专业有了初步认识,为了了解行业的具体运作方式,以及理论应用于实践的有效性,将学生借助中期实习的机会“推出去”。虽然仅有不到两个月的实习时间,但是学生置身于行业公司,从事广告策划、文案或AE、视频创作剪辑等不同岗位,在公司资深员工与校内导师联合指导下,能够很快根据真实的行业需求评估自己感兴趣的专业方向、总结理论知识薄弱的地方,以此做好大学后两年的学习规划、发展侧重点与个人职业规划。学生实习结束后,院系会举办一场“中期实习汇报会”,让大家交流、展示自己的实习成果,相互分享实习经验与心得体会,老师引导学生树立专业的职业理念、明确后两年的学习重点与个人努力方向。

第二次是“毕业实习”,安排学生在大三暑假进行为期四个月的行业实习,这次实习是在中期实习基础上的延伸。经过又一年的专业知识系统学习,学生们基本上修完了专业所需的主要学分,不仅有充足的时间和基础展开实习,而且个人专业知识积累也上了一个新台阶。由于具有中期专业实习的经历,我们的学生熟悉公司运作流程、工作上手较快,这次找实习单位就相对容易,大多数学生都能找到比中期实习单位规模更大、层次更高的公司,这也为后面就业选择做好了铺垫。通过一百多天的毕业实习,学生们的实战能力又得以显著提升,他们往往在第7学期实习尚未结束时,就能找到心仪的工作。也有学生在实习过程中会发现自己尚需要学习更多知识,他们会选择考研来提升自己。这次实习的重要价值也得以体现出来,学生们会根据自己的兴趣与发展方向,提前选择报考学校及明确攻读学硕还是专硕学位,避免出现毕业前的迷茫与焦虑情况。

四、“以赛促教、以科研促教学”激发师生的主动性

为顺应传媒行业的颠覆性发展和落实人才培养目标的特色,浙大城市学院广告学专业大力推进实践教学改革,以提升学生的策略思维、执行呈现和沟通协作三种核心能力;创新构建了“赛教一体”多方协同的广告学链式实践教学模式,将实战项目和专业参赛串联起来,学科竞赛成为校企多方互动的平台;聘请了国内15位学界名师、业界导师,开展专门讲座与学科竞赛辅导等,以中国广告协会为纽带,夯实了应用型人才培养平台,在实战和赛事中锻造学生的素质和提升综合能力。

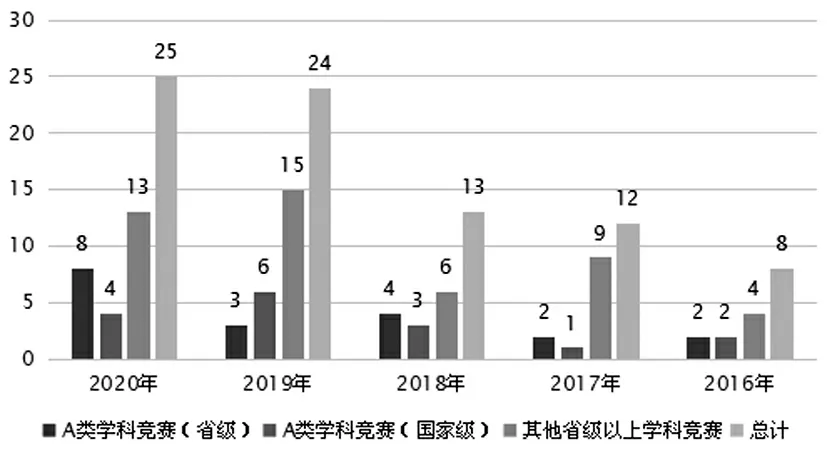

近五年,学生获得国家级、省级专业赛事等级奖33项,其他各类学科竞赛等级奖40余项,获奖数量逐年递增(见图5)。此外,自建2项校企共建的学科竞赛,配合不同学期、不同年级的学习能力提升需求,春学期举办“及时沟通杯”广告策划大赛,秋学期举办由全球知名校友企业赞助的“有氧杯”策略大赛,做好校内以赛促教的积极引导。

图5 近五年广告学专业学生学科竞赛的获奖情况

采用“校级大学生创新训练科研项目——国家级创新训练项目——毕业设计”的链式实践教学培养方式,逐级提升学生的创新创业能力培养,也为学生职业前景积累理论与实战经验打开了新的通路。近五年,浙大城市学院广告专业学生主持的国创项目有7项、省创项目1项、校级项目高达44项。其中,国创项目团队不仅将研究作为提升综合能力的科研项目,还作为自己的毕业设计进行深度研究,在实践的基础上再去思考理论的升华。此外,学生团队借助项目研究契机,投入一到两年的时间,真实参与到研究对象的策划创意活动中,取得较好的成果积累。

我们以2015级广告学专业王盈欣同学带领的跨专业团队为例。该团队以校企合作单位——杭州梅龙茶文化有限公司为研究对象,深入挖掘该公司的龙井绿茶与九曲红梅两种茶叶制作技艺背后的故事,成功申报了2018年国家级大学生创新创业训练计划项目《非遗传承的年轻化传播:以西湖龙井与九曲红梅制作技艺为例》。该团队撰写的《用茶的语言讲好中国故事》获得“第一届讲好中国故事创意传播国际大赛入围奖”;王盈欣同学撰写的《“白玉杯中玛瑙色,红唇舌底梅花香”九曲红梅茶的制作技艺》一文发表在2017年12月《世界遗产》期刊;此外,该团队策划实施的“杭州慈母桥村首届母亲节纪念活动”荣获“浙江省首届大学生公共关系策划大赛一等奖”;依托该国创课题的毕业设计被评为当年的优秀论文(设计)。学生全程参与梅龙茶文化公司的年度活动策划,从产品包装设计、形象塑造方案到具体传播策略与执行计划,为该品牌的年轻化传播作出了主动思考与积极贡献。

广告学三位专任教师,也在指导学生做该项目的过程中,对相关案例进行思考,发表了两篇研究文章《非遗茶文化的品牌塑造与年轻化传播——以“梅龙草堂”九曲红梅为例》《协同理论视域下乡村茶企自有茶品牌的塑造与创新传播——以杭州“梅龙草堂”为例》,撰写的《乡村振兴背景下非遗茶品牌的创新传播路径研究》获得2021年浙江省文化和旅游厅非遗传承发展杭州沙龙征文大赛一等奖。

这种引导学生走出校园,激发师生主动参与到行业运营中的方法,不仅丰富了学生们的实战经验与项目运作经验,而且提升了他们将专业知识应用于真实的市场环境的能力,探索出一条成功的实践教学改革之路。

五、结语

广告学专业通过不断探索与改革实践教学方式与内容,将学生从高校“象牙塔”的课堂中引领到行业真实环境,借助“校企合作”参与到实战命题中,不断提升他们学以致用的能力。再通过“两次实习”深度体验、参与到行业运作过程,成功实现化蛹为蝶、破“茧”而出的裂变效应。从实践回到课堂上,我们再通过“以赛促教”的方式,充分激发教师教学科研与学生主动学习的内驱力,从而打破“信息茧房”的局限性,实现专业人才培养质量的提升。