阶梯式导针联合预置骨隧道置钉在Ⅱ型齿状突骨折固定中的优势

2022-05-10周立建贺双军王遥伟束晖吴树华

周立建,贺双军,王遥伟,束晖,吴树华

(丹阳市人民医院,南通大学附属丹阳医院骨科,江苏 镇江 212300)

齿状突骨折是颈椎骨折常见类型之一[1],占所有颈椎骨折的15%~20%,其中Anderson-D’Alonzo分型Ⅱ型齿状突骨折最为常见[2]。研究报道发现,保守治疗的Ⅱ型骨折的愈合率是76%[3],而手术治疗愈合率为88%~100%[4-6]。手术治疗适用于骨折不稳定的患者,可以维持上级颈椎的稳定和保护神经元。在一项生物力学研究中发现,前螺钉固定可以改善骨折部位的稳定性[7]。其中成人Anderson-D’Alonzo分型ⅡA、ⅡB型齿状突骨折多数采取颈椎前路齿状突螺钉固定,手术成功率相对较高,平均为94.5%,相关并发症发生率较低[8]。传统手术方式往往需要反复透视、多次调整引导针,存在一定比例的脊髓损伤、术后螺钉松动等风险,尤其在骨质疏松的老年患者中表现突出[9]。因此,我们对引导针置入进行了设计,通过测量、计算获得预制骨隧道深度,借骨隧道精准置入引导针并置钉。这项工作的目的是:(1)优化置钉过程;(2)评估两种不同程序下的置钉过程对手术疗效的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准 纳入标准:成人(>18岁)急性创伤后,影像学结果示Anderson-D’AlonzoⅡ型齿状突骨折,并进行前路置钉固定的患者。排除标准:齿状突粉碎性骨折和无法复位的骨折;多发伤;颅椎骨结合部畸形;既往颈椎手术者;陈旧性齿状突骨折;强制性脊柱炎和颈部伸展受限患者。

1.2 一般资料 回顾性分析2012年1月至2018年12月丹阳市人民医院手术治疗的17例新鲜Anderson-D’Alonzo分型为Ⅱ型齿状突骨折病例资料,其中车祸伤11例,高处坠落伤4例,重物砸伤2例。按照术中置钉方式的不同分为A、B两组,其中A组9例采用阶梯式导针联合预置骨隧道法置钉,男6例,女3例;年龄31~62岁,平均(48.33±10.92)岁。B组8例采用传统经验法置钉,男5例,女3例;年龄32~65岁,平均(53.00±6.87)岁。根据Anderson-D’Alonzo分型,A组:ⅡA型5例,ⅡB型4例;B组:ⅡA型5例,ⅡB型3例。术前两组性别、年龄、骨折类型差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05)。

1.3 手术方法 两组均采用仰卧位,全身麻醉。手术入路采用颈椎前侧入路,横行切开皮肤、皮下及颈阔肌筋膜,纵行钝性分开颈阔肌。沿胸锁乳突肌前缘切开颈深筋膜,钝性分离,将胸锁乳突肌及血管鞘向外侧牵开、气管食管牵向对侧,暴露椎体前方。透视确认椎体序列和导针进针位置即第2颈椎下缘中点。

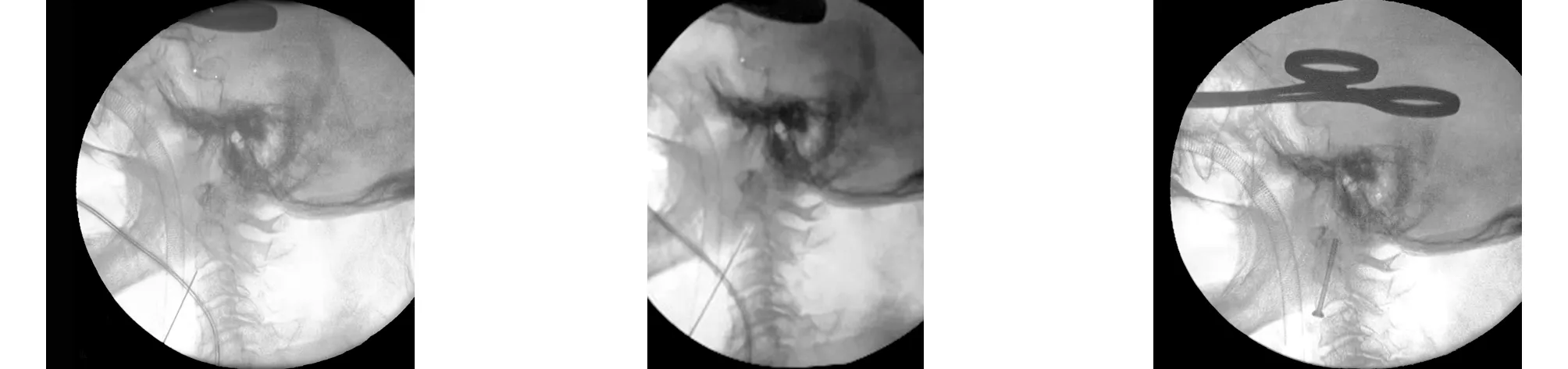

1.3.1 阶梯式导针联合预置骨隧道法(A组) 由第2颈椎下缘中点沿矢状位打入第1枚导针S,透视测量导针与理想位置A的夹角α值(见图1a),对照表1查出预置骨隧道的深度c;取限深中空钻打入相应深度,沿骨隧道矢状面最长对角径打入第2枚导针E(见图1b),透视确认导针达到理想位置后测深拧入螺钉。当夹角α范围为<12°时,可以直接打入中空螺钉,无需修正(见图1c)。手术操作流程见图2。

a 测量导针与理想位置A的夹角α值 b 置入导针E c 夹角α范围为<12°时可以直接打入中空螺钉图1 阶梯式导针联合预置骨隧道法的测量步骤

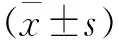

a 定位,找到进钉点 b 打入第1枚导针,测量夹角α值和测算预置骨隧道深度 c 置入中空螺钉图2 手术操作流程

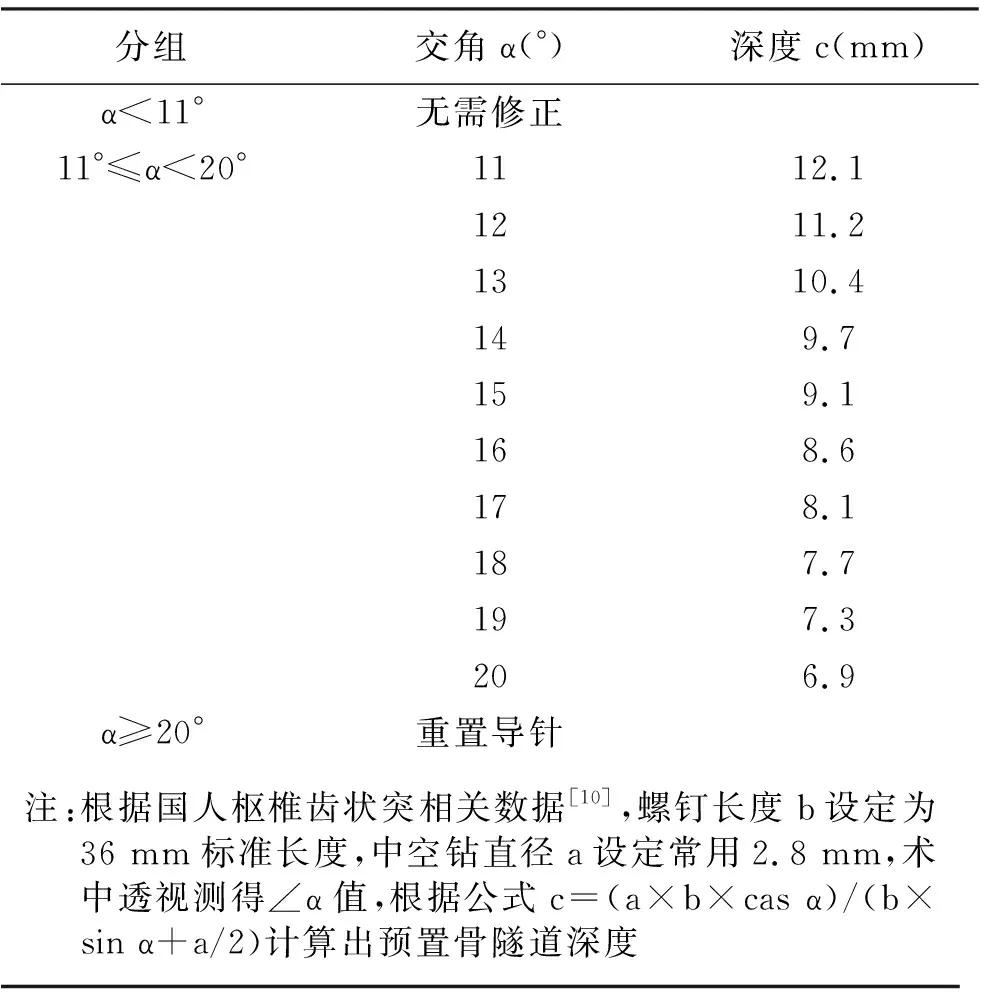

表1 导针与目标位置交角、预置骨隧道深度对照表

1.3.2 传统经验法(B组) 暴露C2椎体下缘,透视确认导针打入位置后,沿C2下缘中点斜向后上方平行矢状面打入导针,透视下调整导针,直到接近理想位置,测深后打入相应长度的中空螺钉。

1.4 术后处理 预防性抗生素使用时间为术前半小时和术后各1次,不超过24 h。术后颈托保护下活动,引流管放置视引流情况一般在48 h内拔除。复查颈椎X线片,在无禁忌情况下佩戴颈托下床活动。对深静脉血栓中高危患者行物理预防和皮下注射低分子肝素钙预防血栓。2周开始行颈部肌力量训练,一般坚持3个月。

1.5 术后随访 术后1、3、6、12个月常规复查颈椎正侧位X线片,1.5个月左右去除颈托,随访至骨折愈合。

1.6 评价指标 手术时间、术中透视次数、导针置入次数和术中出血量;术后疼痛数字评分(numeric rating scales,NRS)、神经血管损伤、脑脊液漏、切口感染;骨折复位及愈合、末次颈椎残障功能指数(neck disability index,NDI)以及其他并发症。

2 结 果

17例手术均能顺利完成,未发现脊髓损伤、脑脊液漏和术后神经症状加重患者。全部患者均获随访,随访时间12~16个月,平均(13.6±3.1)个月。两组手术时间、术中透视次数、导针置入次数、术中出血量,差异均有统计学意义(P<0.05)。术后疼痛NRS评分差异无统计学意义(P>0.05)。末次NDI评分差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。17例患者切口除B组1例Ⅰ/乙外,均Ⅰ/甲愈合。B组1例术后1个月复查发现螺钉松动,骨折位置尚可,给予颈托继续固定1个月疼痛逐步消除,定期复查至骨折愈合。

表2 两组患者手术相关指标比较

典型病例为一65岁女性患者,骑电瓶车摔倒致齿状突骨折,入院时四肢肌力正常,四肢触痛觉正常,诊断为Ⅱ型齿状突骨折。采用阶梯式导针联合预置骨隧道法行齿状突螺钉内固定术,术后第3天患者颈部疼痛明显缓解,四肢肌力正常,触痛觉正常。手术前后影像学资料见图3~4。

图4 术后X线片及CT示齿状突骨折复位良好,螺钉位置良好,螺钉长度合适

3 讨 论

齿状突骨折的治疗方案主要取决于不同骨折分型、年龄、基础疾病和患者意愿等[11]。2005年Grauer等[12]在Anderson和D’Alonzo的分型基础上依据骨折线形态、移位大小以及骨折粉碎程度将Anderson-D’AlonzoⅡ型进一步分为ⅡA、ⅡB和ⅡC型,对临床治疗更具指导意义。目前ⅡA、ⅡB多采取前路齿状突螺钉固定,ⅡC型多采取颈椎后路固定。凌华军等[13]对老年Anderson-D’Alonzo Ⅱ型或Ⅲ型齿状突骨折手术治疗和保守治疗比较的Meta分析显示:手术组患者的骨折融合率明显高于保守组,手术组患者的死亡率明显低于保守组。对老年齿状突骨折采用硬质颈托、Halo架固定等保守治疗随访显示,骨折愈合率仅75%,保守治疗导致颈部活动受限、颈部疼痛、生活质量下降、肺部感染、死亡率大大增加[14]。手术治疗可以立即稳定骨折端,早期活动,早期康复锻炼,提高了生活质量,故在无明显手术禁忌的情况下,应首选积极的手术治疗方式。

前路齿状突螺钉固定和后路颈椎器械融合都是公认的外科治疗技术,但具有独特的适应证和禁忌证以及不同的报道结果。前路螺钉固定可以保留寰枢椎运动,具有创伤小、手术时间短等优点。但是,使用这种技术的老年患者可能有更高的假关节发生率,也容易导致术后吞咽困难。后路融合具有较高的融合率,适用于严重寰枢椎错位和骨质量差的患者。后路融合允许直接切开复位移位的碎片,并可以减少任何寰枢椎半脱位,它也被用作前路螺钉固定失败后的补救手术。然而,这种技术会导致寰枢运动丧失,需要俯卧位,并且需要比前路手术更长的手术时间,术中软组织剥离较多、术中失血较多和术后镇痛时间较长,这些因素对患有严重疾病的患者来说可能是一个挑战[15]。前路和后路都可以接受,但在选择最佳手术方法时应考虑许多临床和放射学因素。

尽管前路齿状突螺钉固定技术具有创伤小、手术时间短、出血少、保留寰枢椎活动功能、无术后轴性症状等优势[16-18],但临床上发生螺钉松动、复位不同程度丢失、骨折不愈合等并发症也常有报道[19-21]。剖析原因主要由于反复多次对引导针进行调整容易导致骨组织松散,特别是在老年或骨质疏松患者群体中容易发生。在不同年龄组之间进行比较,在骨折愈合率、发病率和死亡率方面,年轻患者的结果更好[22]。另外,当引导针尚未调整到良好位置即急于置钉,容易导致尖部骨块固定不确切,术后容易形成骨不连、颈椎不稳、颈部慢性疼痛等。此外,螺钉长度选择不当导致螺钉拧紧时两个骨折块分离,强调了在选择前路螺钉固定患者时皮质穿透和正确选择螺钉长度的重要性。本研究1例术后颈部隐痛即由于螺钉松动所致,该患者随后接受了保守颈托固定治疗后好转,没有进一步行手术治疗。任海龙等[23]也有类似情况报道。

术中快速获得良好的引导针位置,避免反复调整导针,即可大大降低上述风险。因此,应对颈椎前路齿状突螺钉固定手术的置钉流程进行科学化设计,以降低医生经验与手法的个体差异带来一些并发症,提高手术效果。根据国人枢椎齿状突置入螺钉前后相关径线的影像学CT测量结果[10,24]:枢椎高度(37.87±1.72)mm;齿状突体部最窄处冠状外径和矢状外径分别为(9.19±0.70)mm和(11.05±0.95)mm;置钉最佳倾斜角度(58.6±1.0)°,深度(38.01±1.33)mm。我们设计了阶梯式导针联合预置骨隧道置钉法来提高置钉精度与效率。如图1所示,如果第1枚导针打入位置好,也可以一次性置钉。以直径2.8mm中空钻和标准深度36mm测算,可接受夹角α范围为<12°,因此当夹角α在此范围内时可以直接打入中空螺钉,无需修正。

齿状突骨折的愈合情况和很多因素有关。首先,从组织形态学分析,齿状突的血供较少,骨折移位后部分血供遭到破坏,更加加剧了骨折愈合的难度。其次,老年人群发生假关节和骨不连的风险更高,这可能和老年患者骨质疏松有关。再次,手术时间也是影响骨折愈合的重要因素,有研究报道,受伤和手术之间超过7d会增加骨不连的风险[25]。延长手术时间可能导致骨折块的血液供应减少、骨痂形成减少以及骨折边缘硬化边缘的形成,进一步影响骨折愈合。

本研究中全部患者都是急性创伤引起的骨折,受伤与手术时间间隔均在7d以内,而且患者相对比较年轻,没有高龄的患者,所以骨折愈合情况良好。同时,本研究结果发现,采用阶梯式导针联合预置骨隧道置钉法可以明显减少置引导针的次数、术中透视次数、患者及医护人员的放射暴露时间,从而缩短了手术时间,减少了术中出血量及并发症的发生。

本研究存在一些局限性。首先,样本量比较小,可能存在选择性偏倚。在未来的研究中应进行设计更严格、参与人数更多的随机双盲试验研究,以比较两种程序的结果,同时减少选择性偏倚。其次,本研究未能准确测量患者颈椎活动的情况,缺乏颈椎活动度的临床数据。

综上所述,对比两种不同程序下手术的观察指标,采用阶梯式导针联合预置骨隧道法手术时间短、透视次数和导针调整次数少、出血量小。因此,该手术方式的改进具有定位精准和置钉成功率高的优势,给患者及医生均带来益处,可供大家参考。