基于时空记录情境下的加速度测量问题的探讨

——以2021年普通高等学校招生全国统一考试(全国甲卷)22题为例

2022-05-07云南张保雷江西刘大明

云南 张保雷 江西 刘大明

运用打点计时器和纸带的传统实验手段和运用频闪仪和照相机等信息技术手段进行力学实验,在本质上都是相同的,均是基于时空记录而完成数据采集的力学实验。基于时空记录情境下的加速度测量问题一直备受争议,导致争议的原因是在相关实验评估交流时和相关实验试题命制时脱离了实验目的和实验条件,忽视了实验设计受到实验目的和实验条件的制约。2021年普通高等学校招生全国统一考试(全国甲卷)22题(以下简称22题)再次把这一争议点燃。

一、提出问题

2021年全国甲、乙两卷的22题都运用了信息技术进行力学实验,甲卷使用频闪仪和照相机对平抛运动拍照后进行数据分析,测量重力加速度;乙卷运用手机拍摄后进行视频解析处理数据,最终测量加速度。事实上,运用信息技术手段测量加速度,与运用打点计时器和纸带测量加速度在本质上是一样的,都是通过技术手段记录物体运动的时空关系,进而对时空关系进行还原,实现间接测量加速度的实验目的。

22题就物体运动的时空关系分割为了奇数段,就此情境下,如何选用时空段,在一线教学和物理教学研究中一直存在争议,权威机构也没有给出合理的解释,特别是在今年官方不提供参考答案的大背景下,争议进一步爆发。那么,基于时空记录情境下的加速度测量实验中,到底应该怎样对所记录的时空关系进行分割处理?分割处理后,又应该采用何种方法进行加速度计算?采用不同方法进行加速度计算的误差情况又如何?本文就这些最为基本的问题,对甲卷22题进行实例分析的基础上再做一些深入探讨,希望对同类试题命制以及备考有所裨益。

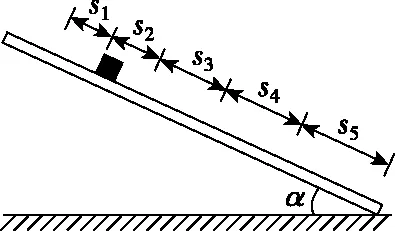

二、真题现场

为测量小铜块与瓷砖表面间的动摩擦因数,一同学将贴有标尺的瓷砖的一端放在水平桌面上,形成一倾角为α的斜面(已知sinα=0.34,cosα=0.94),小铜块可在斜面上加速下滑,如图1所示。该同学用手机拍摄小铜块的下滑过程,然后解析视频记录的图像,获得5个连续相等时间间隔(每个时间间隔ΔT=0.20 s)内小铜块沿斜面下滑的距离si(i=1,2,3,4,5),如表1所示。

表1

图1

由表中数据可得,小铜块沿斜面下滑的加速度大小为________m/s2,小铜块与瓷砖表面间的动摩擦因数为________。(结果均保留两位有效数字,重力加速度大小取9.80 m/s2)

三、多元解析

基于本文讨论主题,下面仅就加速度的计算进行多元解析。为了便于对实验误差进行深入讨论,计算结果均保留4位有效数字。

【解析五】(图像法)由匀变速直线运动中间时刻速度等于平均速度,可求得每段中间时刻的速度,取s1的中间时刻为0时刻,每一段对应的时刻如表2,由xlsx可作出小铜块沿斜面下滑的v-t图像,如图2,并可以显示出v与t的函数方程。由v与t的函数方程可得小铜块沿斜面下滑的加速度a=0.429 5 m/s2。

表2 小铜块沿斜面下滑的速度与时间

图2

四、误差讨论

图像法作图,实际上是根据图线的总体趋势,对各实验数据进行修正而作出的“平均线”,在这一过程中,偶然误差的影响大大降低,如果把图像法测量的结果a=0.429 5 m/s2,视为小铜块沿斜面下滑加速度的真实值。不同计算方法的相对误差如表3。

表3 不同计算方法的相对误差

以命题者提供的实验数据进行多元分析与处理,由表3可见采用不同计算方法,误差的大小没有明显的变化,相对误差百分比除逐差法中舍弃s3时大于1%外,全部小于1%,且舍弃s3时相对误差百分比也小于2%。事实上,图像法数据处理结果表明命题者提供的实验数据本身较为精确,不存在明显的异常情况。测量数据较为精确的情况下,运用不同的计算方法得到加速度没有明显变化实属必然;略有变化,也是偶然误差和计算误差的自然反映。

五、拓展反思

高中物理实验,分为探究性实验、验证性实验和测量性实验。若考查探究性,就要体现由“不知”到“探知”的特点;若考查验证性,就要体现从“已知”到“确知”的特点;若考查测量性,就要体现从“真知”到“应用”的特点。唯有如此,实验题的命制才能落实“从解题到解决问题方向转变”的要求。诸如探究小车在斜面上的运动速度与时刻之间的关系属于探究性实验,若运用打点计时器和纸带作为记录时空关系的实验器材,那么对纸带进行测量时,选用清晰点迹部分进行长度测量,务必分成若干段(不少于6段)进行测量,继而得到间隔均匀时刻的瞬时速度,根据间隔均匀时刻的瞬时速度与时刻之间的对应关系判断小车在斜面上运动的性质。22题显然属于测量性实验,小铜块在倾斜瓷砖上运动从原理上已经认定为匀变速直线运动,因此不必先论证此运动为匀变速直线运动,而只需测量加速度即可;为使加速度测量更精确,选用精度更高、量程足够的刻度尺进行空间距离测量是基本的物质条件;选用了精度和量程足够的刻度尺,在测量距离操作中,尽可能长距离测量,有利于减小相对误差。在测量距离时先确定合理的测量起点,然后进行测量符合“精确、简便、经济(高效)”的实验设计原则。

然而,基于时空记录条件下的测量匀变速直线运动加速度实验题命制中,距离测量违背了基本的实验操作原则,22题进行了不必要的分段测量,致使实验数据分析产生了毫无意义的争议(所谓毫无意义的争议,是指对实验方案的评价脱离了实验目的和实验条件)。例如,加速度测量是用图像法,还是用逐差法误差更小?若分段出现了奇数段,是舍弃最短段,还是舍弃中间段误差更小?这样的争议脱离了实验目的和实验条件,必定会出现公说公有理、婆说婆有理的局面。

就22题而言,在距离测量方案确定的情况下,不管是用图像法,还是用逐差法,甚至用连差法;不管是舍弃中间段,还是舍弃最短段,甚至舍弃最长段,最终计算得到的加速度几乎没有差别,如按试题要求保留两位有效数字,前述多种方法的计算结果几乎均为a=0.43 m/s2。可见,通过时空记录测量匀变速直线运动加速度,脱离实验目的和实验条件的争议是毫无意义的争议。

总之,基于时空记录条件下的力学实验,必须根据实验目的和实验条件设计实验方案。例如探究某一运动性质时,在刻度尺精度足够的情况下,测量较小段的运动过程的平均速度代替瞬时速度更为精确,继而由此判断运动性质更具说服力;测量某匀变速直线运动的加速度时,当刻度尺精度和量程足够时,运用两段法测量加速度更符合“精确、简便、经济”的实验设计原则,就此我们就空间距离测量提出“测长不测短、分段宜少不宜多、宜偶不宜奇”的测量操作章程。“测长”有利于减小距离测量的相对误差大小;分段“宜少宜偶”,是落实“测长”实验要求的具体操作要领。那么就匀变速直线运动加速度测量为什么有时还要分为四段、六段……而不是最简单的两段(两段法)呢?这是因为刻度尺量程不足的缘故,即实验方案的设计受到实验条件的约束。22题在命制上忽视了这一点,当然不少教师或学者也忽视了这一点。

笔者建议在基于时空记录的实验试题命制上非常有必要直接把真实数据的素材图片呈现在试卷中。如此命制,把读数操作和数据处理归还给了考生,而不是由命题人代替考生完成所有实验环节,这既符合实验题应有的特色,也能避免毫无意义的争议。

本文系文山州教育科研“十四五”规划课题(文教体发[2021]56号)“人教版高中物理新教材实验研究”、文山学院教学改革研究项目(高校与中学联合共建师范课程的探索与实践)研究成果之一。