让幼儿的深度学习真正发生

2022-04-29吴亦文倪青

吴亦文 倪青

导读:靖江西郊公园总面积为112600平米。公园分为六个景观功能区:入口管理服务区、儿童游乐区、水石盆景展示区、兰花休闲展示区、展览交易区、自然游憩区。每个区域都蕴藏着幼儿感兴趣的活动内容,又有着持续深入探究的秘密之处。本文记录一次主题式项目活动。

一、活动背景

三月份班级组织了西郊公园半日游,虽然只有半天时间,但幼儿却用发现的眼睛寻找到公园里藏着的秘密:“老师,石头怎么会唱歌呢?”“树上挂着的黄色纸是干什么的?”“公园里的花好多呀,它们都有名字吗?”一连串的问题表征着幼儿探究大自然、亲近大自然,进行深度学习的最佳契机。

二、教师的价值判断和预期

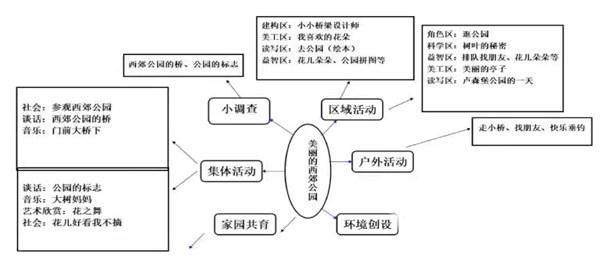

《3~6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)中指出,要让幼儿亲近自然,充分利用自然环境和社区的教育资源,扩展幼儿生活和学习的空间,让幼儿直接感知、实际操作和亲身体验,促进幼儿发展。基于这一理念,同时结合幼儿游公园时发现的各种感兴趣的话题,我们进一步认识到西郊公园这个周边资源所蕴藏的教育价值。于是,我们开展了《我爱西郊公园》这一课程主题资源活动。

追随幼儿的兴趣,结合小班幼儿的年龄特点,教师做了以下目标预设。

1.走进“西郊公园”,让幼儿自由探究、讨论、感受大自然的奇妙及身边资源的丰富。

2.分别围绕“西郊公园的桥”“西郊公园的花草树木”“公园的标志”几个幼儿感兴趣的问题,开展丰富多彩的活动,激发求知欲和好奇心,在游戏中提升幼儿自主探究、解决问题及勇于表现的能力。

3.引导幼儿积极参与亲子活动,大胆表达自己的想法,努力和成人一起完成体验,在活动中学习、收获,感受亲子温情。

4.和幼儿一同主动亲近自然、关爱社会,萌发热爱大自然、热爱生活、热爱家乡的情感。

三.活动内容与过程实录

(一)西郊公园知多少

1.亲子第一次走进公园:无目的

刚开始,教师没有对逛公园提出具体要求,家长也只是带孩子随意游走、观赏。后来,在与幼儿的交流中发现,虽然大家都去了,但对公园的印象并不深刻。经过讨论,得出活动重点:让幼儿有针对性地真正走进公园,增强探秘的目的性和研究价值,从而更好地推进課程的进展。

2.亲子第二次走进公园:带着问题

经过商讨,我们设计了“我爱西郊公园”总调查表,让家长和孩子带着问题探寻公园的秘密。这张表上有15个问题,家长可以用图文结合的方式记录幼儿的发现,大致设置了以下问题:西郊公园有几个大门?西郊公园有几座桥?你最喜欢哪一座?带着这张任务单,家庭小组再次走进了西郊公园。

深度反思:

从幼儿的交流分享中,我们看到了他们对公园认知经验的逐步丰富,从刚开始的一无所知,到脱口而出公园有几个大门、几座亭子等,幼儿对公园探究的兴致也越来越浓。

有些家长精心绘制了西郊公园的海报,制作出精美的画册,还有家长将这次的公园探秘录制成视频,以便孩子给全班同学介绍时使用。“我爱西郊公园”来源于幼儿的生活,是他们感兴趣的问题,因此,在活动中他们表现出了积极主动的态度,为进一步探究提供了可能。

(二)西郊公园的桥

1.我找到的桥

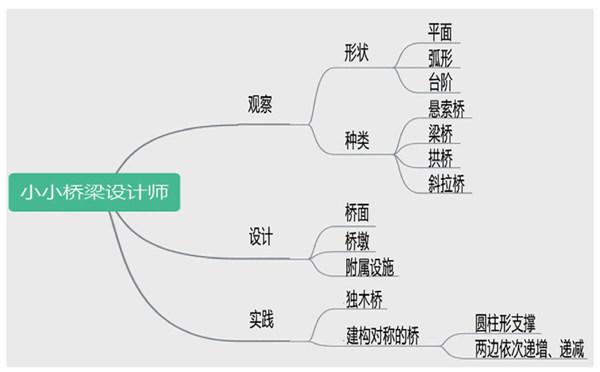

幼儿在西郊公园观察了桥的结构、图案,一起计算台阶的阶数,了解桥的左右两边是否对称等。有的幼儿甚至提出疑问:为什么有的桥是拱形的,有的却是直直的?为什么要造桥?桥是用什么造的?一系列困惑从幼儿的脑海中冒出,借着这股好奇劲,我们接连开展了“各种各样的桥”“桥的身体艺术”“小小桥梁设计师”等活动,通过亲身体验,在很大程度上提升幼儿对桥的认识。

深度反思:

对于这个活动,幼儿有着一定的生活经验,而作为幼儿学习的支持者、合作者和引导者,我主要采用情境法、交流讨论法、启发联想法让他们在宽松自由的环境中,形成对桥梁的初步印象。在建构桥梁时,我先让幼儿观察桥梁的各种形状,再结合自己的生活经验从桥梁的形状引申到桥的建筑材料和使用功能,过程中由浅入深、由表及里,引导幼儿通过感知、回忆、联想等方法,经过提炼形成新的经验,让幼儿在自由开放的活动中发展观察力、感知力和概括力。

2.小小桥梁设计师

一开始,幼儿只是搭了一座长长的、平平的独木桥,只够一个人走。于是他们想到了把它加宽,够好几个人走,还想到了在桥两边加上栏杆,防止危险。因为有了前期认识桥的经验,幼儿想到搭拱形的桥。搭台阶对小班幼儿来说比较有挑战性。他们先在底部平铺积木,再以1234递增对齐的方法搭建台阶。搭建桥面时尝试用一一对应的方式建构平坦的桥面。

可是,在搭另外一侧台阶时,两个幼儿发生了争执。女孩认为,还是按照1234的顺序向上搭,但男孩认为,应该按照4321慢慢减少的顺序向下搭。经过反复尝试,最终他们认为按照递减的顺序搭建另一侧台阶是正确的。他们尝试把中间的砖块拿掉,让水流通过,用圆柱形积木支撑,不断调整两个圆柱体之间的距离,令桥面更牢固。由此看出,幼儿的建构从单一到复杂,由简单的垒高、平铺到较复杂的对称、架空、组合,他们对数量关系的递增、递减及事物之间的对称都有了初步的认知。

深度反思:

幼儿平时以积塑拼插积木为主进行活动,虽然对砖块积木接触时间较短,但在搭建过程中部分幼儿能用到平铺、垒高、延长等技能。少数能力强的幼儿可以在建构过程中使用围合、架空等技能。

幼儿在活动中不仅丰富了建构技能,也促进了遵守秩序、不怕困难、团结合作等社会性品质的发展。

(三)西郊公园的标志

西郊公园是靖江唯一的消防主题公园,里面有很多关于消防安全的介绍,草地上、小河边有造型不一的警示标志,岔路口有明显的标识牌等,这些都引起了幼儿强烈的好奇心。

深度反思:

本活动属于“设计·应用”环节。标志在我们的生活中随处可见,本活动旨在引导幼儿进一步了解设计与生活应用的密切联系,培养幼儿的观察分析能力和创新精神。

引导幼儿发现标志的特点时,我抓住幼儿爱猜谜语的心理特征,选择了生活常见的几个标志:如可口可乐、肯德基、李宁、交通标志等,让他们在观察中了解标志作用,感受标志简洁、醒目、美观、易懂的设计原则。再通过分一分、看一看的活动,引导他们给标志分类,发现标志的结构和色彩运用的特殊含义。幼儿在活动中了解标志的使用价值,知道标志的设计要素和方法,联系生活实际设计出了各个小组的标志。

幼儿在活动中大胆想象、自主创新,美术活动与实际生活的联系变得更紧密。遵守各种标志的内在意义,也是幼儿社会性不断完善的过程,幼儿在积极健康的人际关系中获得了基本的认同感和归属感。

(四)西郊公园的花草树木

我们制作了亲子作品,每一位家长都热情参与,利用身边的废旧材料制作了亭子、桥、盆景等作品,种类琳琅满目。有些家长还将制作过程用照片的形式记录下来,分享到班级群。我们利用集体活动组织幼儿欣赏、分享自己的劳动成果,培养语言表达能力的同时也增强了他们的自信心。

四、活动特点与价值

《指南》中指出,幼兒的学习以直接经验为基础,在游戏和日常生活中进行。幼儿园课程游戏化是一种整合性活动,特点是开放性、自主性、整体性。随着课程的推进,我们更强调幼儿的自主观察、问题探索,强调教师的关注生成、有效支持,强调师生互动共同发展。这三个强调则与我国教育家陈鹤琴“活教育”思想中的“做中教、做中学、做中求进步”有着高度的趋同性。

(一)走近孩子,发现兴趣点

发现幼儿熟悉的、感兴趣的身边事物。西郊公园是我们众多周边资源中的一个,幼儿熟悉、喜爱,不论在谈话、美术还是建构活动中,都能积极大胆想象,发挥创造力,也有了独特成果,不断激发自身创作的积极性。

(二)创设“活环境”,支持幼儿深度探究

环境作为一种隐性课程,一个新环境的产生有时会引起幼儿强烈的参与欲。因此我们要努力为幼儿创设和营造一个能激发愉快、友好情绪的环境。为此以幼儿的生活经验、最近发展区、情感兴趣为依据,选择贴近其现实生活的内容,将幼儿设计的桥梁、标志等展示在幼儿身边,启迪幼儿愉悦的情感体验,充实其对生活认知的内容。和幼儿共同创建环境,不断满足幼儿表达创造的欲望。

陈鹤琴先生所倡导的“做中学”“放手让孩子去亲身体验”的教育思想也自然在教师的实践中得到了充分运用。

(三)利用家长资源,推进课程建设

幼儿园课程建设需要幼儿和家长的共同参与。家长通常很关心孩子在园的生活情况,关注幼儿园的集体教学活动。我们的活动让家长树立起“我们也是幼儿园课程建设者的一分子”这一观念,亲子制作让家长进一步了解课程的具体实施情况,激发家长参与兴趣、愿望及责任,最终融入幼儿园的教学实践中。

充分调配家长资源,让家长更多地参与我们的活动。比如,帮助幼儿丰富个体经验、引发幼儿对周围事物的关注与兴趣、有意识地引导幼儿体验积极情感、有目的地培养孩子各方面的实践能力等。家园密切配合,不断支持幼儿的深入持续探究。