脊柱骨折患者经皮椎弓根钉微创手术治疗的疗效分析

2022-04-28钱建国

钱建国

(辛集市第二医院 骨科,河北 石家庄 052360)

脊柱骨折属于创伤类疾病,其中最常见的是胸腰段骨折。大部分脊柱骨折因间接外力导致,主要临床表现为外伤后脊柱疼痛、畸形,往往会出现脊柱神经损伤的情况。针对骨折稳定的患者,保守治疗也是其中一种途径。但由于保守治疗的患者需要卧床较长时间,而长期卧床又会出现较多的并发症,如静脉血栓、肌肉萎缩、心肺功能下降等,特别是针对老年患者,很容易出现肺部的感染,严重影响患者的生活质量,如此而来,针对脊柱骨折的患者首选手术治疗。内固定手术治疗是用于治疗脊柱骨折较常见的手术方式,该术式可以对脊柱进行固定,避免脊柱畸形的发生。但该术式却具有较大的手术风险,患者术后康复过程较为困难,术后并发症发生率高,对患者的正常工作及生活都产生严重的不良影响。随着近年来医疗技术的发展,微创经皮椎弓根钉术因为其相关优点,如:出血少、切口小以及恢复速度快等特点逐渐应用于临床治疗中,本研究为探讨该微创术式治疗脊柱骨折的优势,本研究将其与内固定术做比较分析,以期为临床提供理论参考依据,具体过程见如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为辛集市第二医院2018年3月至2019年11月收治的67例脊柱骨折患者,按照手术方式不同,并根据患者自愿原则将其分成研究组(n=34)与对照组(n=33)。对照组男26例,女7例,年龄23~66周岁,平均年龄(44.3±7.4)周岁;研究组男13例,女21例,年龄21~72周岁,平均年龄(45.9±6.3)周岁。两组患者的基本临床资料对比,差异无统计学意义(>0.05),本院伦理委员会已予以同意。

纳入标准:与脊柱骨折临床诊断标准相符;所有患者知情同意,签署知情同意书;同期未参与其他临床试验项目;脊柱无骨折史和手术史。

排除标准:合并骨质疏松;合并凝血功能不全及障碍;药物过敏者;认知及交流障碍者;依从性较差者;临床资料缺失者。

1.2 方法

1.2.1 给予对照组常规内固定术

用MRI、CT扫描确认骨折位置,对患者的相关基本生命体征指标水平情况进行时刻监测。指导患者呈俯卧位并给予全身麻醉,进行消毒处理。在患者脊柱后侧的正中央位置作切口,以受损的脊柱为中心将皮肤逐层切开,并对皮下组织进行分离,受损部位充分暴露后将椎弓根钉置入伤处两端,安装连接杆进行固定,清洗伤口,放置引流管,缝合。

1.2.2 给予研究组经皮椎弓根钉微创手术

确认患者骨折部位后进行标记,用经皮椎弓根针作针点,依据针点开约为1.5 cm的切口并将定位导针插入切口。经透视确认损伤部位后,拧入锥弓根钉,将骨折的脊柱恢复至正常位置并用固定棒将其固定,彻底清理切口后进行缝合。

术后常规给予两组相关抗感染干预。

1.3 观察指标

(1)比较两组患者的临床治疗情况。显效:患者脊柱神经功能恢复至正常水平,患者的伤处未表现出显著的疼痛,且没有对患者的正常工作及生活产生影响;有效:脊柱神经功能得到明显改善,患者的伤处表现出轻微的疼痛,但是没有对患者的正常工作及生活产生严重影响;无效:患者脊柱神经功能没有改善,有强烈痛感,患者日常生活受到严重影响。(2)相关手术指标。出血量、手术时间以及住院时间等。(3)利用X线片对比两组患者的影像学检查结果,包括椎间隙高度、椎体前缘相对高度以及后凸 Cobb角。(4)比较两组并发症发生情况。

1.4 统计学处理

2 结 果

2.1 两组临床治疗效果比较

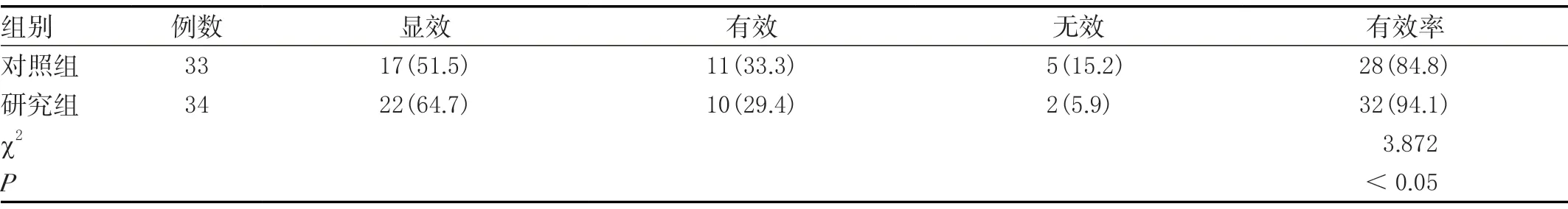

对照组有效率84.8%低于研究组 94.1%,差异有统计学意义(<0.05),见表1。

表1 两组临床治疗效果比较[n(%)]

2.2 两组相关手术指标比较

对照组手术时间少于研究组,出血量及住院时间高于研究组,差异有统计学意义(<0.05),见表2。

表2 两组相关手术指标比较(± s)

2.3 两组影像学检查结果比较

相比治疗前,经治疗后两组影像学相关复查指标:椎间隙高度、椎体前缘高度显著增大,差异有统计学意义(<0.05),两组后凸Cobb角均显著缩小(<0.05),但是两组间对比差异无统计学意义(>0.05),见表3,续表3。

表3 两组影像学检查结果比较(± s)

续表3 两组影像学检查结果比较(± s)

2.4 并发症发生率

研究组2例术后感染,对照组3例术后感染,1例切口出血。研究组并发症发生率5.9%低于对照组发生率12.1%,差异有统计学意义(<0.05)。

3 讨 论

脊柱是人体主要承重的部分,它支撑着整个身体直立。它就好比树的主干一样。脊柱骨折是脊柱受到外力所产生的结果。骨折分为几种类型。椎体骨折有棘突骨折,有横突骨折,有关节突骨折,还有椎板骨折。也可以是单独骨折,也可以是几种合并一起骨折。常见的骨折有两种情况,一种是没有合并骨质疏松的脊柱骨折。这种情况多数为年轻人,一般为60以下的。这种外力多数为暴力引起的。比如说车祸,高处坠落。最常见的为从楼上坠落,从树上坠落。会有骨折部位的疼痛,活动受限。有的患者甚至损伤到局部的神经引起下肢或上肢的麻木无力,甚至瘫痪,大小便功能失禁。这种骨折如果是轻度损伤的话,可以保守治疗,通过卧床两个月到三个月左右,一般可以基本完全愈合。如果严重的骨折或者是骨折脱位的情况,这时候需要手术矫形手术,骨折复位,手术神经减压。还有一种骨折是骨质疏松性骨折。这种骨折多见于老年人。老年人骨质疏松比较常见,比较普遍,尤其是女性患者在绝经之后钙流失量很大,容易出现骨质疏松。骨质疏松最严重的表现在脊柱上。这种骨折往往没有明显的外伤。可能一个常见的动作就会引起骨折。而且这种骨折一般情况下需要做磁共振才能明确诊断。磁共振上出现有椎体信号改变,基本上可以诊断为骨质疏松性骨折。一旦患者出现脊柱骨折后,会严重影响患者的正常工作及生活。临床以往主要应用常规内固定手术治疗脊柱骨折患者,可以对骨折部位进行有效矫正,增强脊柱的稳定性,治疗效果较为理想;但该术式治疗过程复杂,需要大面积剥离患者多裂肌,增加出血量,导致患者受到的创伤较大,在一定程度上会影响其肌肉的正常功能,出现术后瘢痕或者肌纤维水肿,不利于患者术后恢复,对其康复及预后效果构成严重影响。

最近几年以来,伴随着临床中不断高速发展的外科微创技术,在给予脊柱骨折患者进行治疗的过程当中,微创经皮椎弓根钉术开始逐渐广泛的应用,并被认可。微创经皮椎弓根钉术的主要内容就是在肌肉深部置入椎弓根钉,将骨折部位进行复位并用固定棒将其固定。但是在早期因为这一微创手术并不成熟,极易导致患者皮肤磨损或局部位置十分疼痛,医疗技术的创新与进步使该术式逐渐成熟,利用透视技术定位骨折部位,将椎弓根钉置入,显著缩小切口长度,降低疼痛。与常规内固定手术相比,虽然经皮椎弓根钉微创手术时间长,但手术过程中的出血量明显降低,无需输血,避免发生交叉感染的风险,显著缩短患者的住院时长,在治疗效果方面也没有明显的差异;除此之外,该术式利用透视定位,可以十分直观地寻找患者脊柱的骨折部位,通过小切口对受伤部位进行有效治疗,对其他关节及周围神经组织不会造成伤害,避免患者出现术后并发症。

临床针对相关脊柱疾病进行检查时基础影像学检查为X线检查,该检查操作较为简单,可以较为清晰地展示患者的脊柱变化。但X线无法明显显示骨折碎片的位移程度,对于轻微骨折来说,不能较为清楚地展示骨折线的走向,而平片的影像学形态依旧显示楔形改变。本次研究结果显示,对照组有效率84.8%低于研究组 94.1%,差异有统计学意义(<0.05);对照组手术时间少于研究组,出血量及住院时间高于研究组,差异有统计学意义(<0.05);相比治疗前,经治疗后两组影像学相关复查指标:椎间隙高度、椎体前缘高度显著增大,差异有统计学意义(<0.05),两组后凸Cobb角均显著缩小,差异有统计学意义(<0.05),但是两组间对比,差异无统计学意义(>0.05)。从中可以看出,常规内固定术与经皮椎弓根钉微创手术治疗效果相当,但在后者的治疗过程中,患者出血量少,住院时间短,对患者的术后康复及预后有促进作用。研究组并发症发生率5.9%低于对照组发生率12.1%,差异有统计学意义(<0.05),证明经皮椎弓根钉微创手术能降低并发症发生风险,安全性较高。

对于脊柱骨折病患,尤其是老年人,由于组织不良,即使最好的卧床休息也不能达到与儿童或年轻人相似的愈合效果。此外,简单的卧床休息会加速骨质流失,长期卧床休息会导致各种并发症,如肺炎、褥疮、下肢静脉血栓形成等。因此,对于压缩性骨折病患,可以手术治疗,并且微创手术是优选的。但本次研究组具有局限性,因所选病例较少,其中的个体差异会使检测数据出现偏倚,无法较为准确地判定检测结果。除此之外,本次研究属于回顾性分析,各项检查结果在预后方面存在一定个体差异。因此,在以后的临床工作中,可以采取扩大样本的前瞻性研究保障研究结果的准确性。

综上所述,通过微创经皮椎弓根钉术给予脊柱骨折进行治疗,有效率高,手术安全性高,并发症少,可在临床中应用。