早期针灸康复治疗急性脑梗死后偏瘫的临床效果分析

2022-04-25吕娟

吕娟

摘 要:目的 探讨对急性脑梗死后偏瘫患者实施早期针灸康复治疗后的临床效果。方法 选取2018年1月~2020年12月威海市中医院收治的58例急性脑梗死后偏瘫患者为研究对象,采用随机数表法分为常规组和研究组,每组29例。常规组采用常规西药+主动训练+情绪安抚方案治疗,研究组采用常规西药+主动训练+情绪安抚+早期针灸康复方案治疗。比较两组患者治疗总有效率、日常生活活动能力量表(ADL)评分、美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)评分、焦虑自评量表(SAS)评分、抑郁自评量表(SDS)评分。结果 研究组治疗总有效率高于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05);治疗前,两组ADL评分、NIHSS评分经比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组ADL评分高于常规组,NIHSS评分低于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗前,两组负性情绪评分经比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组负性情绪评分低于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 在常规西药+主动训练+情绪安抚基础上,早期针灸康復疗法的有效应用,可显著提高患者治疗效果,并有效改善日常生活活动能力以及神经功能和负性情绪,可促进急性脑梗死后偏瘫患者总体预后水平提升,充分表明早期针灸康复疗法治疗急性脑梗死后偏瘫患者具有临床应用价值。

关键词:急性脑梗死后偏瘫;早期针灸康复治疗;ADL评分;NIHSS评分

中图分类号:R246.6 文献标识码:A 文章编号:1009-8011(2022)-8-00-03

急性脑梗死作为临床常见疾病,其主要因为短期内大脑血液供应障碍,导致患者局部脑组织出现缺血、缺氧性坏死,出现神经功能缺损,往往出现意识障碍、偏瘫、感觉障碍、吞咽障碍、言语障碍等症状,以偏瘫发生率较高,对患者生活质量会造成严重影响[1-3]。急性脑梗死疾病发病突然,往往伴有半身不遂、吞咽困难、口眼歪斜等系列症状,属于上下肢、舌肌及面肌运动障碍。此类患者完成治疗后,患者恢复期较长,生活质量显著降低。部分患者完成治疗后,脑部神经功能仍然有所影响,未完全恢复,从而可能出现其他并发症。急性脑梗死后偏瘫发生率较高,但缺乏特效疗法,仅可通过药物干预将患者神经功能恢复,但是获得的效果有限。因此,确定康复疗法对急性脑梗死后偏瘫患者进行治疗,以促进其预后提升,具有重要的临床意义[4-5]。本研究选取2018年1月~2020年12月威海市中医院收治的58例急性脑梗死后偏瘫患者为研究对象,旨在探讨对急性脑梗死后偏瘫患者实施早期针灸康复治疗后的临床效果,以期达到促进急性脑梗死后偏瘫患者总体预后水平提升的目标,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月~2020年12月威海市中医院收治的58例急性脑梗死后偏瘫患者为研究对象,采用随机数表法分为常规组和研究组,每组29例。常规组男17例,女12例;年龄43~78岁,平均年龄(62.25±2.39)岁;病程1~14 d,平均病程(6.25±0.12)d;研究组男18例,女11例;年龄45~79岁,平均年龄(62.27±2.43)岁;病程1~13 d,平均病程(6.27±0.18)d;两组患者性别、年龄、病程等一般资料经比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组患者以及家属均知晓本研究内容,并顺利签署知情同意书;本研究获得威海市中医院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①符合《中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019系列标准》[6],经MRI检查或CT检查后确诊,患者合并表现出不语、偏深感觉异常以及偏瘫等系列症状;②临床资料完整;③年龄43~79岁,均为首次发病;④可进行长时期随访。

排除标准:①伴有其他心脏、肝脏以及肾脏等严重疾病者;②合并意识障碍者;③呈现出重度昏迷现象者;④伴有精神疾病、风湿性疾病以及脑外伤疾病者;⑤表现出大面积脑梗死、脑出血、进展性脑出血以及短暂性脑缺血发作现象者;⑥简易智能测试结果显示痴呆程度>中度,无法积极配合临床医师治疗者;⑦妊娠、肿瘤以及凝血功能障碍者;⑧研究中途退出者;⑨妊娠期、哺乳期女性。

1.3 方法

常规组采用常规西药+主动训练+情绪安抚方法开展治疗,对患者给予抗血小板聚集或抗凝、调脂稳定斑块、稳定血压血糖、改善脑循环等干预,并对患者给予常规训练干预,在患者病情稳定后,合理展开被动锻炼干预。早晨合理展开床上锻炼,需要充分避免肺炎以及压疮等系列并发症,坐起后合理展开床边坐位训练干预。在其初始步行训练期间,安排医护人员进行辅助,后续自行行走,将上肢以及手部动作训练力度加强。治疗1个疗程为8 d,休息2 d后,对患者实施下1个疗程治疗,共治疗2个疗程。此外,对患者展开情绪安抚,针对患者因疾病以及治疗表现出的焦急感及抑郁感进行必要安抚。

研究组采用常规西药+主动训练+情绪安抚+早期针灸康复方法开展治疗,即在常规治疗基础上,加用早期针灸康复治疗。依据中医辨证施治,对患者合理采用肢体针刺法以及头针针刺法进行治疗(规格:0.45 mm)。头针主要于运动感觉区进行进针治疗,共保持30 min行针。对患者实施5 min捻针,速度为200次/min。在实施行针治疗期间,控制捻针次数为3次。如患者呈现软瘫现象,则对其手三里穴、足三里穴、合谷穴、三阴交穴、血海穴以及曲池穴等实施治疗。如呈现硬瘫只伸不屈现象,则对其尺泽穴、内关穴、三阴交穴、合谷穴、阴陵泉穴等实施针灸治疗。针对只屈不伸患者,对其天井穴、肩髃穴、风市穴、曲池穴、阳陵泉穴以及昆仑穴实施治疗。时间为30 min/次,频率为1次/d。完成针刺后,将艾条点燃,对患者针刺部位进行艾熏治疗。治疗1个疗程为8 d,保持休息2 d后,对患者实施下1个疗程治疗,共治疗2个疗程。

1.4 观察指标

①比较两组患者治疗总有效率。治愈:患者美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)评分获得减少,程度>80%;显效:患者NIHSS评分获得减少,56%≤程度≤80%;有效:患者NIHSS评分获得减少,10%≤程度<56%;无效:患者NIHSS评分获得减少,程度≤10%;总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。②比较两组患者日常生活活动能力量表(ADL)评分、NIHSS评分,用于日常生活活动能力评定以及神经功能缺损程度评定,分值分别为0~100分以及0~42分,越高分值,分别对应日常生活活动能力越强、神经功能缺损程度越严重。③比较两组患者焦虑自评量表(SAS)评分、抑郁自评量表(SDS)评分, SAS用于焦虑症状判定,总分25~100分,50分为临界值,越高分值,代表焦虑症状越严重;SDS用于抑郁症状判定,总分为25~100分,53为临界值,越高分值,代表抑郁症状越严重。

1.5 统计学分析

研究结果导入SPSS 22.0 统计学软件分析数据。计数资料以χ2检验,表现形式为[n(%)];计量资料以t检验,表现形式为(x±s)。以P<0.05代表差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床治疗总有效率比较

研究组临床治疗总有效率高于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

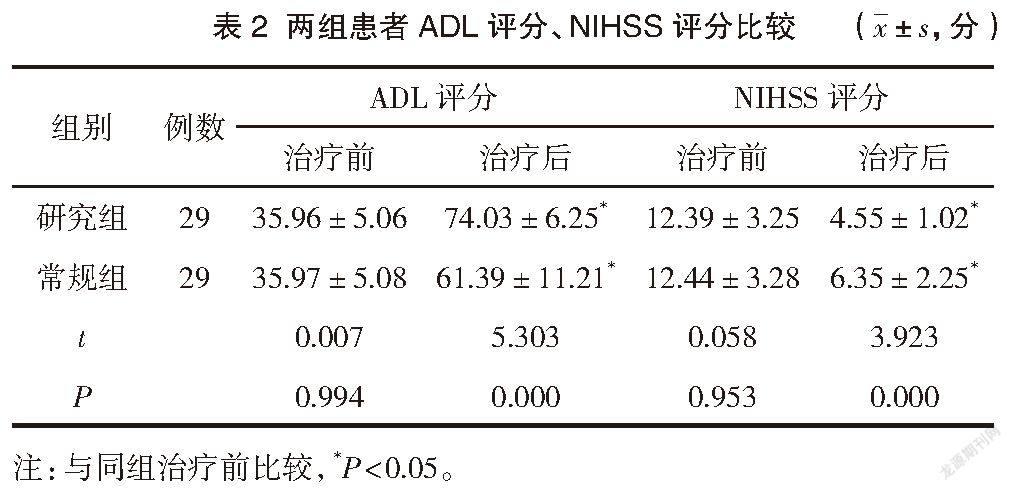

2.2 两组患者ADL评分、NIHSS评分比较

治疗前,两组患者ADL评分、NIHSS评分经比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组ADL评分高于常规组,NIHSS评分低于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

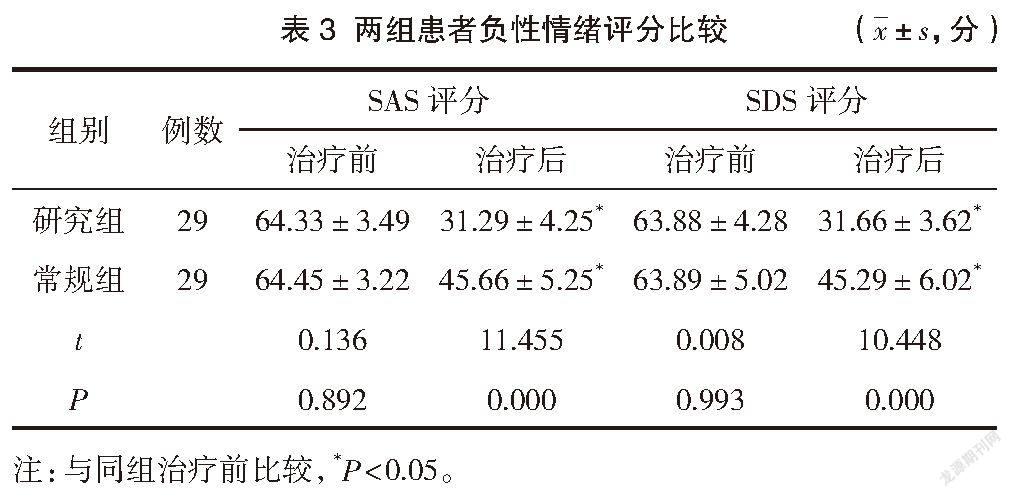

2.3 两组患者负性情绪评分比较

治疗前,两组患者负性情绪评分经比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组负性情绪评分低于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨论

急性脑梗死临床发病率较高,是严重威胁中老年人群生命安全的一种疾病。中医学将其称之为“卒中”,一经发病,病情危急、发展迅速,对患者生活质量及生命健康均造成严重威胁。对于急性脑梗死患者而言,主要由于脑神经元细胞功能受损,从而使其神经细胞活性呈现出暂时丧失现象而发病。偏瘫作为脑梗死常见症状,发病率高,对患者日常生活影响较大,临床治疗主要为抑制该病病情恶化,最大程度改善患者偏瘫症状[7-8]。而中西医结合疗法,可有效改善患者大脑梗死区血液供应情况,从而恢复缺血半暗带中神经元细胞活性。

对于急性脑梗死后偏瘫患者,既往治疗多以常规西药为主,但临床疗效有限,难以获得理想效果,患者日常生活活动能力、神经功能等无显著改善,患者仍然表现出系列负性情绪,使总体治疗效果受到进一步影响。对此应确定更为有效的方法展开对应治疗,提升患者病情康复效果。近年来,在康复技术以及针灸疗法不断成熟并广泛应用后,受到临床工作者充分重视。对患者给予早期针灸治疗,可有效预防经络阻塞,充分改善缺血组织血液循环,在加强康复训练的同时,合理进行早期针灸治疗,对相关穴位实施针刺,可有效改善患者神经功能缺损状况,促进其日常生活活动能力恢复。针灸作为中医学主要治疗方案,其主要通过舒筋活络功效改善患者脑血液循环,从而提升大脑神经细胞兴奋性。此外,对于休眠状况脑神经细胞,针灸也会对其进行一定程度刺激,从而将脑部各区域神经活性有效激活,对患者大脑功能进行调节,有效改善肢体功能,并可有效疏通淤阻脉络,充分缓解脑水肿症状。对于可逆转脑部神经元进行有效恢复,充分建立脑血管侧支循环,将脑损伤程度显著降低,确保在最短时间恢复运动功能,对大脑以及全身功能实施调节,尽快恢复神经元细胞功能[9-10]。本研究发现,研究组临床治疗总有效率显著高于常规组(P<0.05);治疗前,两组ADL评分、NIHSS评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组ADL評分显著高于常规组(P<0.05),NIHSS评分显著低于常规组(P<0.05);治疗前,两组负性情绪评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组负性情绪评分显著低于常规组(P<0.05),亦可验证上述结论,分析原因为,传统治疗期间,实施药物治疗,虽可获得一定效果,但并不乐观。因为缺乏针灸巩固治疗,难以将疾病症状显著改善,无法有效改善治疗效果显著提高,无法有效改善其神经功能以及日常生活能力。所以即使通过情绪安抚,也无法将患者的焦虑症状以及抑郁症状显著改善。而实施早期针灸康复治疗,对患者造成的影响极为显著。在治疗期间针对急性脑梗死后偏瘫患者,中西医结合疗法配合应用,可获得明显效果。在此过程中,配合给予情绪安抚干预,可显著改善患者焦虑感以及抑郁感,实施针灸康复疗法,可促进患者病情康复。实施针灸,可有效改善患者瘀阻脉络,和患者脑部组织血液循环,及时修复受损脑部神经细胞。此外,其可有效调整大脑功能,刺激休眠脑神经细胞,从而促进患者语言功能、面部神经以及肢体功能的恢复,疗效理想,证实早期针灸康复疗法治疗急性脑梗死后偏瘫患者具有临床价值。

综上所述,在常规西药+主动训练+情绪安抚治疗方案基础上,有效应用早期针灸康复疗法,可显著提高患者治疗效果,并有效改善日常生活活动能力、神经功能以及负性情绪,提升急性脑梗死后偏瘫患者总体预后水平,充分表明早期针灸康复疗法治疗急性脑梗死后偏瘫患者具有重要的临床价值。

参考文献

[1]张巾.急性脑梗死后偏瘫患者康复治疗中应用针灸辅助治疗的效果观察[J].中国实用医药,2021,16(19):184-186.

[2]邹时念.早期针灸康复治疗急性脑梗死后偏瘫的临床价值[J].中国继续医学教育,2021,13(6):161-164.

[3]张石,龙海波.早期针灸治疗对急性脑梗死后偏瘫康复作用的临床研究[J].中国医药指南,2019,17(14):230.

[4]葛舒颖,黄炼红.针灸治疗改善急性脑梗死后偏瘫患者生活能力及生活质量的效果研究[J].按摩与康复医学,2021,12(4):35-36,38.

[5]黄经纬.早期针灸疗法对急性脑梗死后偏瘫患者运动功能及神经功能的影响[J].淮海医药,2019,37(4):392-394.

[6]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019[J].中华神经科杂志,2019,52(4):252-265.

[7]王云.早期针灸康复治疗急性脑梗死后偏瘫临床效果[J].中国医疗器械信息,2019,25(22):150-151.

[8]蒋福勤.丹参川穹嗪联合针灸、高压氧治疗急性脑梗死的效果观察[J].中国疗养医学,2019,28(7):720-721.

[9]刘金香.早期针灸康复治疗急性脑梗死后偏瘫的疗效观察[J].中国急救医学,2018,38(z2):263.

[10]高瑞婷.在急性脑梗死后偏瘫患者临床治疗中加强早期针灸康复治疗对改善神经缺损状态的有效性[J].黑龙江中医药,2020,49(4):398,封3.