急性胰腺炎早期外周血白细胞计数双峰型变化的临床意义探讨

2022-04-24刘志程宋文静朱倩张中林江平何跃明刘志苏袁玉峰杨智勇

刘志程,宋文静,朱倩,张中林,江平,何跃明,刘志苏,袁玉峰,杨智勇

1.武汉大学中南医院肝胆胰外科,湖北 武汉 430071;2.武汉大学中南医院胰腺外科中心,湖北 武汉430071;3.湖北省肝胆胰疾病微创诊治临床医学研究中心,湖北 武汉 430071

急性胰腺炎(acute pancreatitis, AP)是一种常见的消化系统疾病,轻症急性胰腺炎无器官功能衰竭及局部或全身并发症,通常在1~2周内痊愈。部分病人可能会出现急性胰周液体积聚、急性坏死物积聚、胰腺假性囊肿、包裹性坏死、多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome, MODS)和腹腔间隔室综合征(abdominal compartment syndrome, ACS)等局部和全身并发症。有10%~15%的病人可表现为重症急性胰腺炎(severe acute pancreatitis, SAP),病死率高[1]。胰腺坏死合并感染导致的空腔脏器穿孔、脓毒症等感染性并发症是SAP病人后期死亡的重要原因之一。随着近几年微创技术的发展,“Step-up”方式已经成为感染性胰腺坏死(infected pancreatic necrosis,IPN)的首选治疗策略之一[2],即先行经皮穿刺置管引流术(percutaneous catheter drainage,PCD)引流,对引流效果不佳的病人依次进行视频辅助清创和开腹手术。PCD虽是控制胰周感染的重要手段,但其长期留置可能导致继发感染,对于无菌性坏死的病人是否进行胰周穿刺置管存在争议。因此,在AP病程中识别胰腺坏死感染及把握合适的穿刺指征显得尤为重要。

《中国急性胰腺炎诊治指南(2021)》推荐病人出现外周血白细胞计数升高及发热、腹痛、全身状况恶化等感染症状时应考虑IPN可能[3]。笔者在临床工作中观察到部分AP病人在病程2周内会出现外周血白细胞计数下降后再次升高,但多数并未证实发生胰周感染或其他部位感染,其白细胞升高的临床意义不明。本研究旨在探讨AP病人中白细胞双峰发生的规律及临床意义。

资料与方法

一、一般资料及纳入排除标准

回顾性分析武汉大学中南医院肝胆胰外科2018年1月至2019年11月收治的230例AP病人的临床资料,其中男性139例,女性91例,年龄18~88岁,胆源性AP 167例,高脂血症性AP 40例,酒精性AP 15例,其他AP 8例。2周内存在一过性器官功能衰竭25例,持续性器官功能衰竭14例。根据AP病人发病2周内外周血白细胞计数变化将其分为单峰组(160例,69.6%)和双峰组(70例,30.4%)。纳入标准:(1)符合AP诊断标准[4];(2)起病≤3 d,年龄>18岁且所需病历资料完整的病人。排除标准:(1)发病3 d内白细胞计数无升高的病例;(2)2周内接受外科手术或经内镜逆行胰胆管造影术(ERCP)治疗,合并妊娠、免疫缺陷性疾病、严重心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、肝肾疾病及血液疾病,或服用免疫抑制剂或类固醇激素的病例;(3)医源性、药物及自身免疫病因所致的AP病人及明确的慢性胰腺炎病例。本研究经武汉大学中南医院伦理委员会批准(KELUN2021042),获得病人书面知情同意。

二、相关定义

1.单峰组 发病3 d内外周血白细胞计数高于正常值上限,下降至正常后至发病2周内未发现白细胞计数再次高于正常值上限的AP病人。

2.双峰组 发病3 d内外周血白细胞计数高于正常值上限,下降后至发病2周内再次出现外周血白细胞计数升高[(1)降至正常值后白细胞计数再次高于正常值上限;(2)治疗过程中未降至正常值,后再次升高大于最低值的20%],无论后续治疗中外周血白细胞计数如何变化。

3.IPN组[5](1)胰周坏死物微生物培养阳性;(2)影像学显示气泡征。未出现上述表现的病人均被归于非IPN组。

4.器官功能衰竭[4](1)循环衰竭:收缩压<90 mmHg,补液后不能纠正。(2)呼吸功能衰竭:动脉氧分压与吸入氧浓度比(PaO2/FiO2)≤300,或需要呼吸机辅助呼吸。(3)肾衰竭:血清肌酐≥170 μmol/L。器官功能在48 h内恢复者为一过性器官功能衰竭,否则为持续性器官功能衰竭。

三、观察指标

(1)病人的一般资料,包括年龄、性别、体质量指数(BMI)、病因;(2)2周内血清学指标、影像学特征及临床症状,包括血游离脂肪酸(NEFA)、血电解质、红细胞比容(HCT) 、红细胞体积分布宽度(RDW)、中性粒细胞与淋巴细胞比值(NLR)、血尿素氮、第二峰期发热(腋温>37.3 ℃);(3)并发症,包括IPN、器官功能衰竭;(4)疾病严重程度评分,包括BISAP评分、Ranson评分、Balthazar CT分级;(5)住院时间及病死率。

四、统计学方法

结 果

一、病人基本资料及入院24 h内的实验室检查

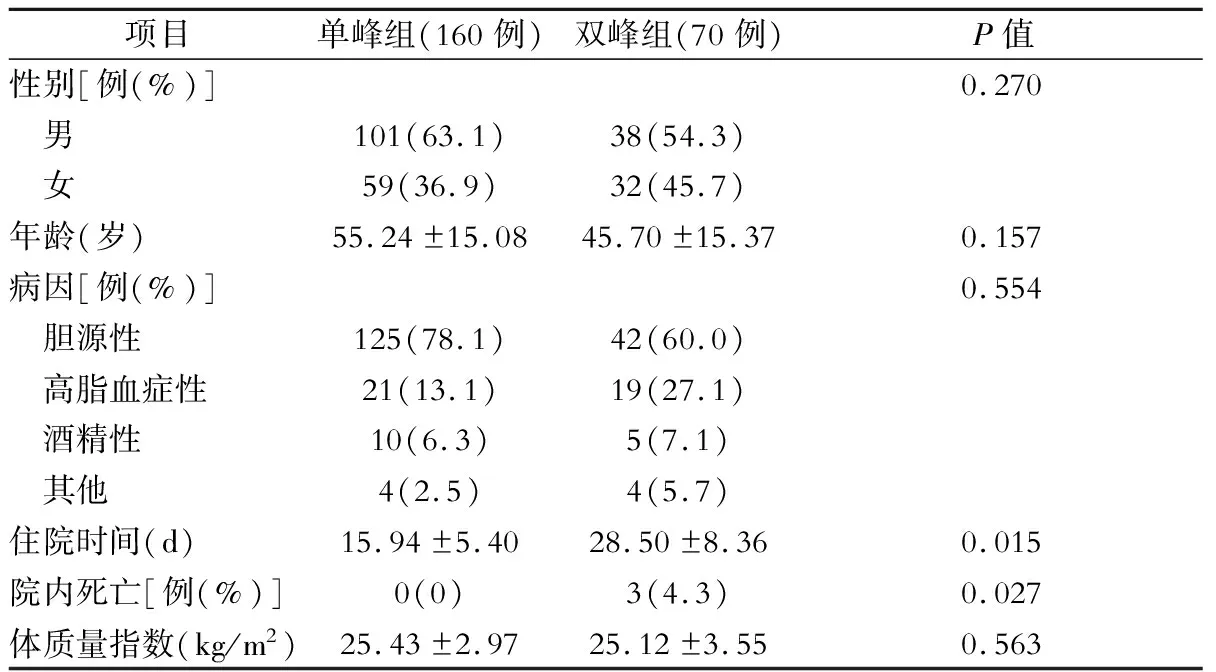

双峰组比单峰组病人住院时间更长,差异有统计学意义(P<0.05)。两组病人性别、年龄及病因占比差异无统计学意义(P>0.05),提示双峰现象普遍存在于各种病因及各个年龄段的AP病人中,具体情况见表1。

表1 230例急性胰腺炎病人的一般资料

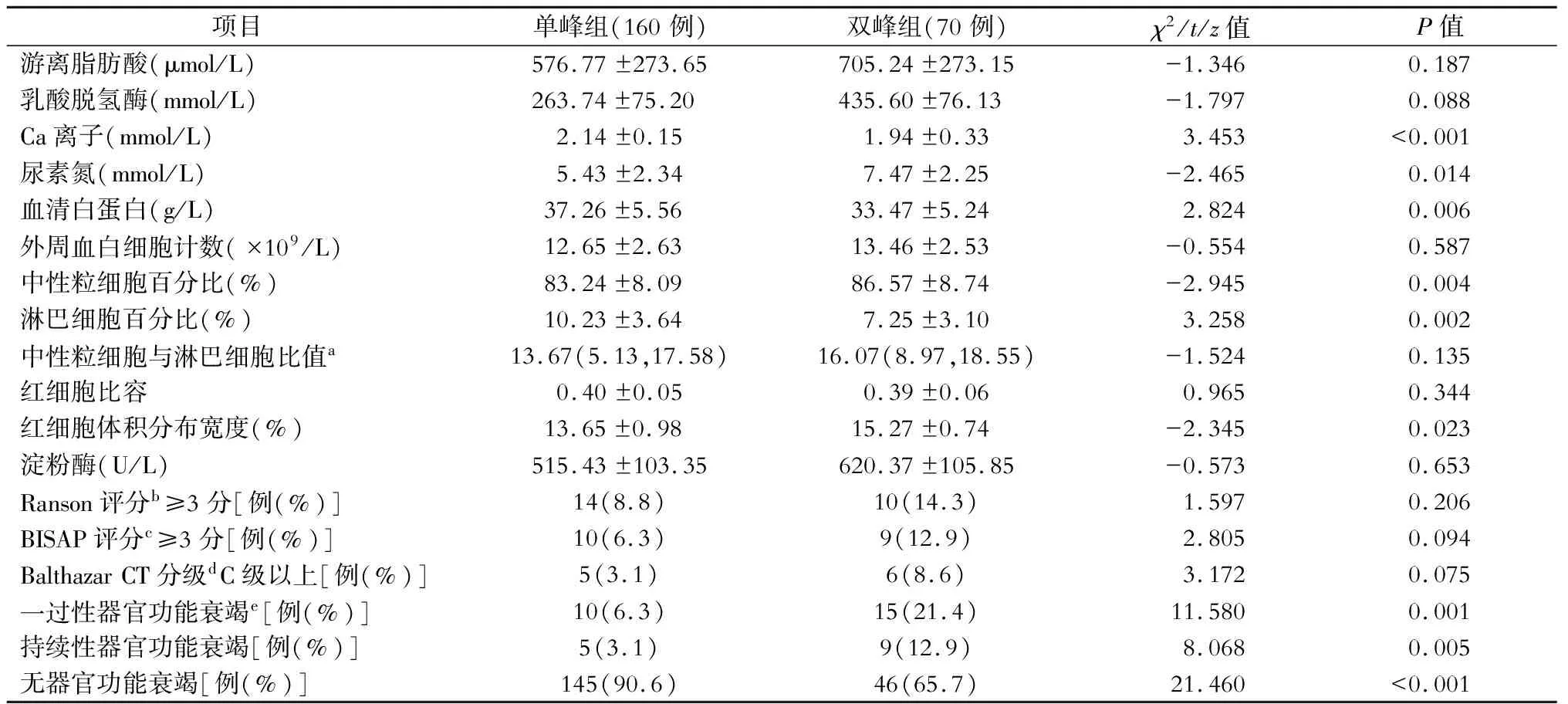

入院24 h内相关实验室指标及疾病严重程度相关评分是评价病人后期预后的相关指标。对比两组病人资料,发现两组病人入院24 h内血清Ca离子、尿素氮、血清白蛋白、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比及RDW等差异均有统计学意义(均P<0.05)。与单峰组病人相比,双峰组病人器官功能衰竭发生率更高,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。说明双峰组病人病情可能更重。

表2 入院24 h内两组病人实验室指标及病情严重程度比较

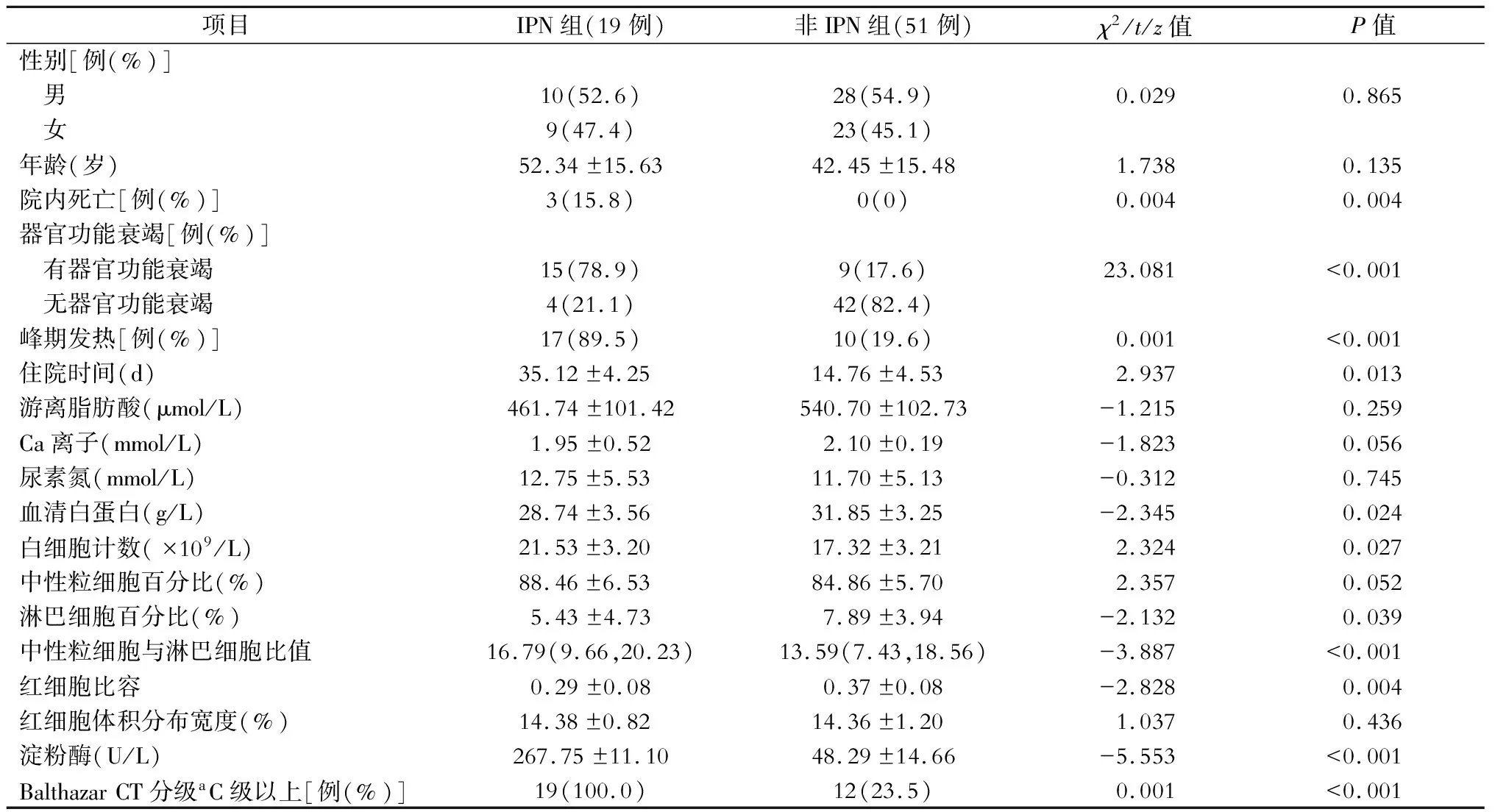

二、白细胞双峰病人中IPN组与非IPN组第二峰期资料

白细胞双峰型变化的病人中有72.3%(51/70)的病人并未发生IPN。IPN组与非IPN组峰期的发热率、血清白蛋白、外周血白细胞计数、淋巴细胞百分比、NLR、HCT、Balthazar CT分级、死亡率及住院时间差异均有统计学意义(均P<0.05),提示临床上可结合其他临床表现及相关指标对IPN进行诊断(表3)。

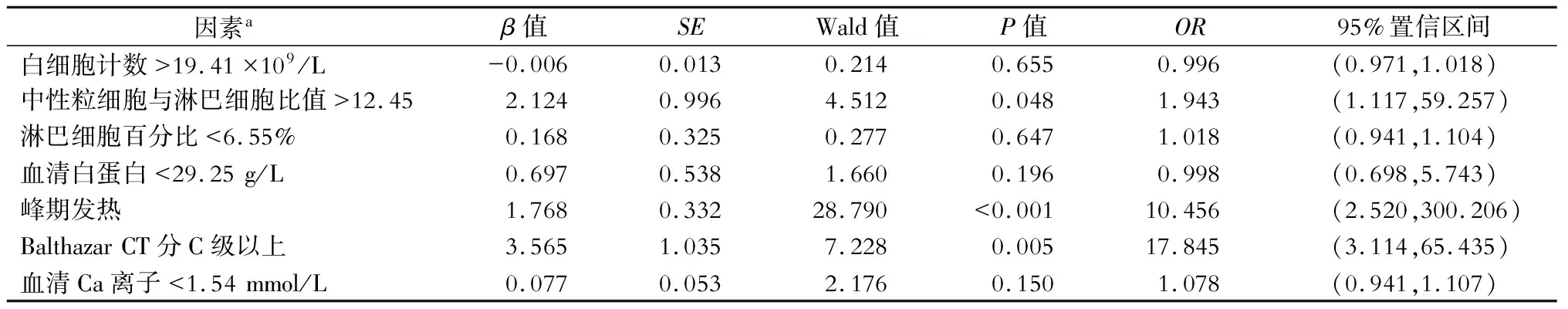

三、白细胞双峰病人IPN的诊断策略

根据上述分析结果(表3),绘制ROC工作曲线并计算各指标诊断IPN的cut-off值。二元多因素Logistic回归分析显示,NLR>12.45、峰期发热(腋温>37.3 ℃)、Balthazar CT分级C级以上是双峰AP病人发生IPN的独立危险因素(均P<0.05)(表4)。

表3 双峰病人IPN组与非感染性胰腺坏死(IPN)组第二次峰期资料对比

表4 感染性胰腺坏死(IPN)病人的多因素Logistic回归分析

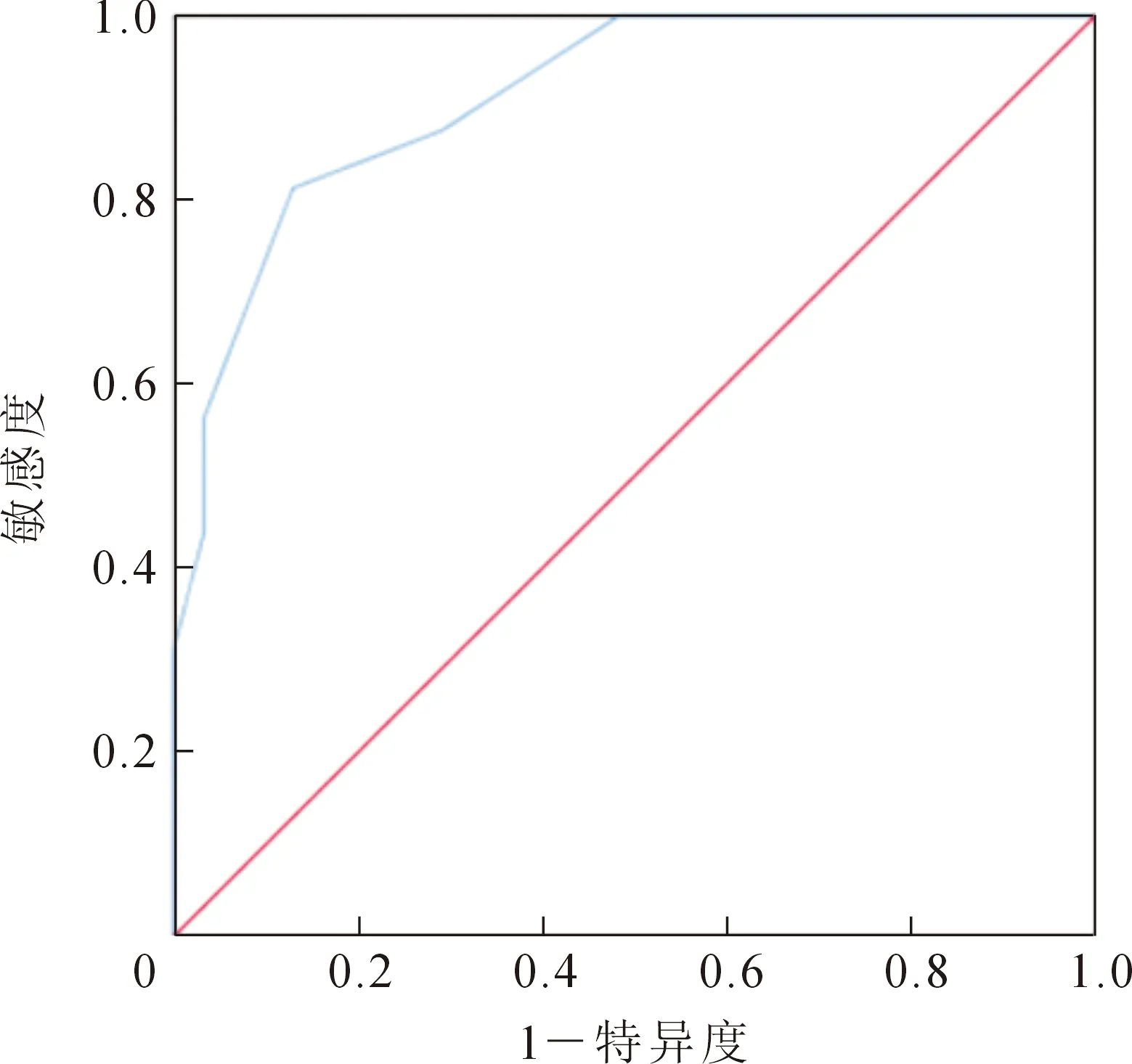

据上述研究结果行IPN的多因素Logistic回归分析并绘制ROC曲线。3项指标联合预测双峰型AP发生IPN的ROC曲线下面积(AUC)为0.897,95%CI(0.854,0.996),特异度为87.4%,敏感度为81.5%,约登指数为0.685(图1)。

图1 感染性胰腺坏死的回归模型的受试者工作特征曲线

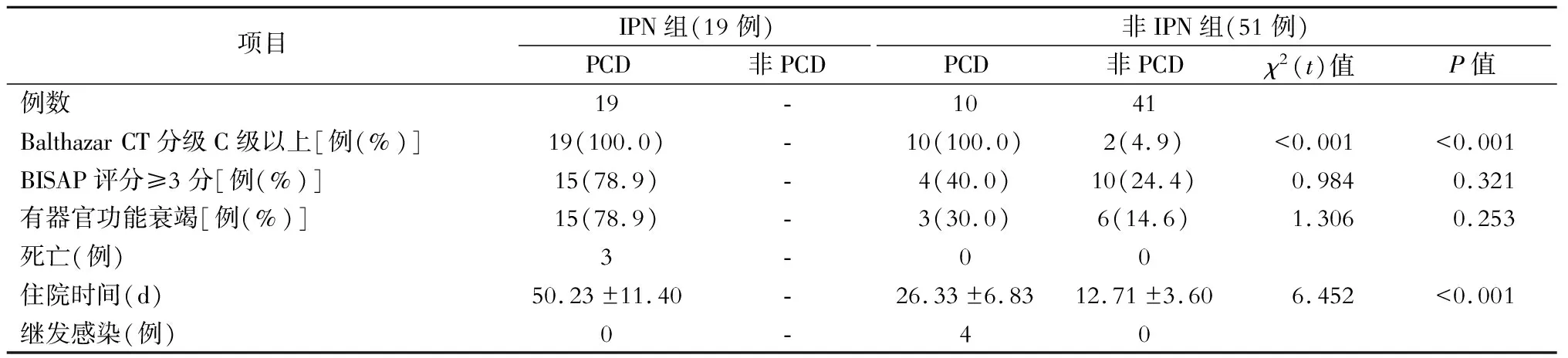

四、胰周积液PCD治疗及结果

双峰组病人胰周积液治疗及预后见表5,非IPN病人(51例)中有10例因怀疑IPN行PCD治疗,其中4例在后续的治疗过程中继发IPN,其住院时间较其余6例无继发感染的病人住院时间延长[(30.00±2.58) d比(25.45±5.60) d,P<0.001],两者均较未行PCD治疗的病人(41例)住院时间[(12.71±3.60) d]延长,差异具有统计学意义(P<0.001)。41例未行PCD治疗的病人有13例考虑其他部位感染,其中胆道感染10例、肺部感染2例,泌尿系统感染1例;余28例病人出现不明原因的双峰型变化,其中7例病人更换或升级抗生素,所有病人白细胞计数均恢复正常。

表5 病人白细胞计数双峰后不同治疗方式及预后

讨 论

AP是比较常见的消化系统急症,近年来,其发病率呈上升趋势[6]。AP的病程中包含两个死亡高峰,第一个高峰通常发生于急性反应期,以全身炎症反应综合征(SIRS)导致的MODS为主要特征;另一个死亡高峰发生于感染期,以IPN为特点[7]。近年来由于监护手段和治疗方法的不断发展,早期病死率显著下降,IPN及其后续的并发症成为SAP病人的最主要死因。有研究发现[8],AP病人中SIRS所致病死率较低(1.8%),而IPN所致病死率则高达24%。因此对AP病人进行IPN的早期诊断和合理的干预,对降低病人的病死率、改善预后具有重要意义。

外周血白细胞升高往往作为SIRS和感染的指标。指南也将外周血白细胞计数变化作为IPN的诊断和疗效判断指标[3]。而我们研究结果显示,有30.4%(70/230)的AP病人在病程2周内会出现外周血白细胞的双峰,但是其中只有27.1%(19/70)的病人发生IPN。所以,外周血白细胞计数对于IPN的诊断价值并不高。本组资料中,有10例诊断为胆道感染,有2例发生肺部感染,1例病人出现泌尿系统感染,余28例病人出现双峰的原因不明,是否为坏死物吸收、肠源性内毒素血症或其他未知原因所致,还需进一步研究。

NLR最近被报道为一种新的关于炎症的预后指标,获取简单,有较高准确性,可反应AP病人的预后[9]。发热是感染性疾病中最初见、最突出的症状,对IPN有较强的提示作用。我们的数据显示,IPN组有17例(89.5%)病人出现峰期发热,最低体温37.5 ℃,ROC曲线显示其敏感性最高。Balthazar CT分级常用于评估胰腺坏死程度和腹膜后炎症的扩展范围,对于胰腺坏死的不同情况以及坏死程度的评估更加直观,能够对病人的病情起到动态监测的作用。有研究指出Balthazar CT分级系统预测AP病人的局部并发症准确度较高[10]。我们结合多种因素分析发现2周内出现白细胞双峰的AP病人,同时发热(腋温>37.3 ℃)及NLR(>12.45)联合Balthazar CT分级(C级以上)可较准确地诊断IPN。

IPN是SAP严重的并发症之一,以前国内外常用的手术方法为开腹坏死组织清除和引流。近年来,随着微创技术的发展,以PCD为基础的外科“升阶梯”治疗已进入指南推荐[11]。有研究[12]显示,对于IPN病人,升阶治疗的疗效要优于开腹胰腺坏死组织清除术。同时,苗毅等[13]指出,IPN的治疗不可千篇一律,而是需要根据病人的具体情况,采用有针对性的治疗方案。PCD的穿刺时机一般在明确诊断IPN后;对于合并ACS的AP病人,若存在大量腹腔或腹膜后积液,也可以考虑穿刺引流以降低腹内压;在发病后期,若因压迫消化道或胆道而引起症状的局部并发症也可行引流治疗。本研究结果显示,在非IPN病人中,10例病人行PCD治疗后有4例出现继发的医源性胰周感染,会明显延长其住院时间。因此,应该在可疑的IPN病人中进行更加精准的筛选后再行PCD治疗。由于本研究为回顾性研究,部分资料不全(如降钙素原和C-反应蛋白),且样本例数较少,结论仍需多中心、前瞻性、大样本研究进一步证实。

综上所述,AP病人发病2周内出现白细胞计数双峰型变化是临床中的常见现象,对IPN诊断的准确性很低。少部分病人可能出现了其他部位的感染,比如胆系感染、肺部感染、泌尿系感染等。对大部分病人而言,似乎没有明确的临床意义,其特点是出现第二峰时并不伴有其他的感染指标变化,多数经保守治疗快速降为正常,其白细胞计数再次升高的原因有待进一步研究。双峰型AP病人出现第二峰期发热、NLR>12.45及峰期Balthazar CT分级为C级以上时,高度怀疑IPN,可作为PCD治疗的参考指标。未发生IPN的双峰病人预后与单峰病人并无差异,对待这部分病人须严格把控PCD应用指征,非IPN病人行PCD治疗可能会导致继发感染,延长住院时间。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突