芦荟的本草源流考释

2022-04-20袁盼盼袁代昌

袁盼盼,袁 玲,袁代昌,南 一

(1.宁夏医科大学 中医学院,宁夏 银川 750004;2.宁夏医科大学 药学院,宁夏 银川 750004; 3.宁夏医科大学/教育部回医药现代化重点实验室,宁夏 银川 750004)

芦荟亦称“卢会”“奴会”“象胆”等,是一味常用中药,具有泻下通便、清肝泻火、杀虫疗疳的作用。现代相关研究也表明芦荟提取物对某些疾病起到一定作用,芦荟苷可以抗菌[1-2]、抗肿瘤细胞[3-5]、抗心律失常[6]、抗氧化、促进排便、保护皮肤等作用[7],除此之外芦荟苷尚能改善心肌缺血再灌注从而保护心肌减轻损伤[8],芦荟大黄素能够抗癌[9-11],芦荟多糖具有抗氧化[12]、抗肿瘤[13]、调节免疫[14-15]、降血糖[16]等作用。由此可见芦荟药用价值很高,但关于芦荟尚有些许疑问,(1)我国芦荟记载首次出自哪部本草?(2)芦荟品种繁多,药用芦荟的基源植物是什么?(3)芦荟功效主治、性味归经古今是否一致?(4)芦荟产地是否存在变迁的情况?针对以上几个方面进行本草考证,以便为芦荟进一步发展提供理论依据。

1 名称考证

现代《中药大辞典》[17]《中华药海》[18]中芦荟出自《开宝本草》,《中华本草》[19]记载芦荟出自《本草蒙筌》;王胜红等[20]依据《开宝本草》芦荟条目下“今附”提出芦荟是新增药;潘苗苗等[21]认为唐《药性论》是芦荟的最早出处,可见关于芦荟的本草出处有不同记载和看法。对此考证可证实芦荟首次出现在唐朝甄权所著《药性论》[22]中言:“卢会,亦可单用,杀小儿疳蚘,主吹鼻,杀脑疳,除鼻痒。”芦荟最初以“卢会”二字出现于本草,《说文解字》同声符字义通释例[23]中解释“卢”声字含黑色义。徐灏曰:“盧即古鑪字,盧爲火所熏色黑,因謂黑爲盧”;《说文解字》同声符字义通释例[24]中解释“会”声字含会合义,即“会,合也”;《本草图经》[25]中记载“卢会……滴脂类而成。”可见芦荟药名与其药物性状及药用部位有关,否合中医药的命名原则。《蜀本草》[26]《开宝本草》[27]《嘉祐本草》[28]及《本草图经》《重修政和经史证类备用本草》[29]等多部本草中均延用“卢会”之名记载。《开宝本草》中记载“卢会……一名讷会,一名奴会。俗呼为象胆,盖如其味苦如胆故也。”王胜红提出芦荟是外来品种,讷会、奴会可能是其音译名,并且认为最初使用“芦荟”二字记载的本草是《魏氏家藏方》,除此之外部分古医籍的方药会以“芦会”二字记载。发展至明朝时期的本草中芦荟药名的书写并不一致,《本草品汇精要》[30]《本草纲目》[31]中是以“卢会”记载,《本草蒙筌》[32]则以“芦荟”记载。清朝时期均以“芦荟”记载,其中《生草药性备要》[33]中提到“芦荟……俗名劳伟”。

经本草考证可见芦荟在历代本草中主要是以“卢会”“芦荟”记载,部分药方中会书写为“芦会”。除此之外发现芦荟最初归为草部,但是明朝《本草品汇精要》中将其归属为木部,未提及具体原因;李时珍于《本草纲目》中特地提出将芦荟从草部移入木部,指出《南海药谱》(已亡佚)《本草图经》中所记载的芦荟形状是为木脂,与其植物形态相关,清朝的本草中均将芦荟归为木部。

2 基源考证

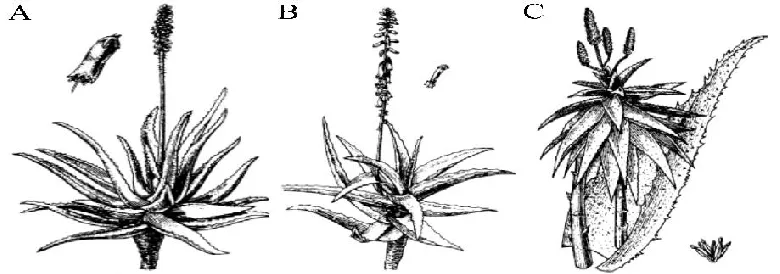

芦荟品种繁多,但作为药用的品种甚少,据《中药大辞典》记载药用的芦荟品种主要是库拉索芦荟(AloeveraL.)、好望角芦荟(AloeferoxMill)、斑纹芦荟(AloeveraL.var.chinensis(Haw.)Berg.)。库拉索芦荟也称美国芦荟或翠叶芦荟,茎极短,叶簇生于茎顶,直立或近于直立,呈狭披针形。基部宽阔粉绿,边缘有刺状小齿。好望角芦荟,也称开普芦荟,主要产于南非共和国的开普州,是一种大型芦荟,茎直立,高3~6 m,叶簇生于茎顶,叶片呈披针形,边缘带刺,深绿色至蓝绿色。斑纹芦荟,异名是中华芦荟、元江芦荟,根系须状,茎短或无茎,叶呈螺旋状排列且簇生,直立且肥厚,呈狭披针形状,边缘有刺状小齿,基本阔而包茎。见图1。

注:A.库拉索芦荟;B.斑纹芦荟;C.好望角芦荟。

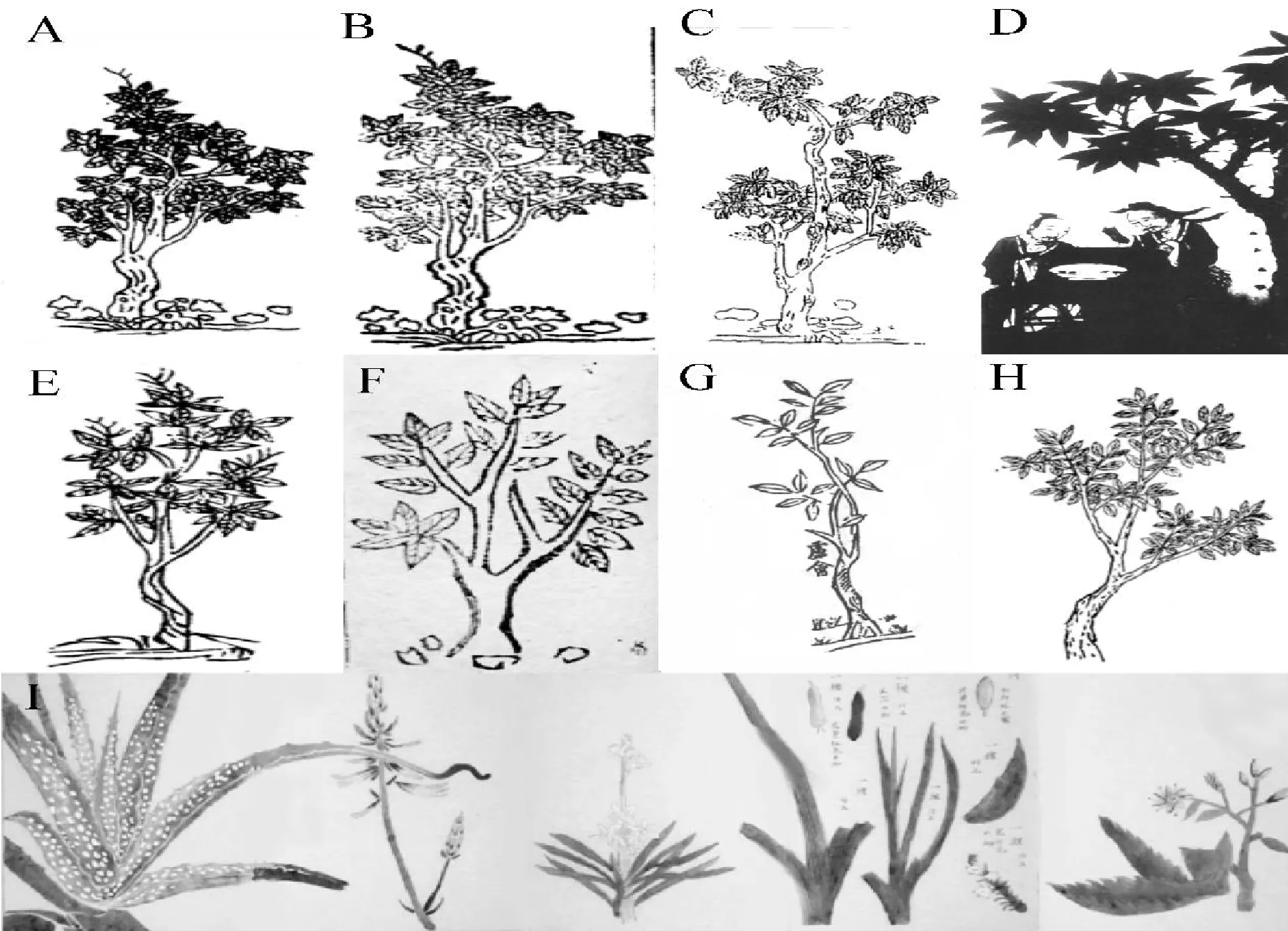

芦荟于隋末唐初传入我国,但传入的并非是芦荟植物而是药物,遂历代本草中关于芦荟的源植物描述甚少。唐《药性论》、宋《开宝本草》中均未见芦荟源植物形态特征的相关描述,《嘉祐本草》中关于芦荟的植物形态特征记载粗略,其文引《南海药谱》(已亡佚),言芦荟“树脂也,本草不细委之,谓是象胆,殊非也”,该本草指出药物来源,其植物形态描写简单没有明显特征。宋《本草图经》记载:“卢会,出波斯国,今惟广州有来者,其木生山野中,滴脂类而成。采之不拘时月。”《图经》中描述略为详细,云“其木生山野中”,说明了芦荟的生长环境,并且配有源植物绘图,与现代好望角芦荟绘图极其相似;依据植物绘图可以看出芦荟为木本植物,其木茎较长,这一特点与好望角芦荟相同,好望角芦荟是形态较大的品种,其茎长一般在3~6 m。宋《重修政和经史证类备用本草》《绍兴本草所有注》[34],明《本草品汇精要》《本草蒙筌》中芦荟绘图均与《图经》芦荟绘图相似,由此可见本草所记载的芦荟源植物是好望角芦荟。《本草纲目》云:“卢会原在草部,药谱及图经所状,皆言是木脂,而《大明一统志》云三佛齐国所出者,乃草属……与前说不同,何哉? 岂亦木质草形乎?”由此可见该时期李时珍对于芦荟植物形态描述有所疑惑,但《本草纲目》中芦荟绘图仍是好望角芦荟。

《本草汇言》[35]引 “李氏曰:卢会,出波斯国及爪哇、三佛齐诸国。今广州亦有之。生深山中,乃树脂滴凝而成,状如黑饧。又一说云,状如鲎尾,乃草属也”;引“卢不远先生曰:卢会,传说有草木二种,或国异形别亦有之”。将两位医家对芦荟源植物的描述结合起来可以推测此时有两个品种。《大明一统志》[36]描述芦荟“草属,状如鲎尾”,形容芦荟外形似动物鲎的尾部,鲎尾呈三角棱锥形,于上棱角及下侧两棱角基部均有锯齿状小刺,通过此描述可以发现与好望角芦荟、库拉索芦荟的形态特征基本吻合,说明在该时期已经意识到芦荟源植物有两种。于清朝《本草易读》[37]《本草求真》[38]《本草害利》[39]中均记载芦荟“状似黑锡,乃树脂也”,同样是指好望角芦荟。《植物名实图考》[40]中芦荟绘图与好望角芦荟芦荟特征相似。1842年《本草图谱》[41]中芦荟植物绘图与好望角芦荟、库拉索芦荟、斑纹芦荟形态特征相同,说明此时芦荟是多基源植物。目前我国《中华本草》《中华药海》《中药大辞典》中均记载药用芦荟主要植物基源是好望角芦荟、库拉索芦荟、斑纹芦荟及其变异种属。

综上所述,本草中最初所记载的芦荟是单基源植物即指好望角芦荟。随着历代本草的变迁及发展,李时珍对芦荟植物形态特征持有疑惑的态度,之后通过《本草汇言》《大明一统治》对芦荟的特征描述推断芦荟是二基源植物,但清朝时期部分本草中所载芦荟仍以好望角芦荟为主。1842年《本草图谱》中芦荟绘图提示当时芦荟已经是多基源植物,至今芦荟以库拉索芦荟、好望角芦荟、斑纹芦荟作为药用,在我国斑纹芦荟最有发展前景。

注:A.《本草图经》;B.《重修政和经史证类备用本草》;C.《绍兴本草校注》;D.《本草品汇精要 校注研究本》; E.《本草蒙筌》;F.《本草纲目》;G.《本草汇言》;H.《植物名实图考》;I.《本草图谱》。

3 功效考证

芦荟的功效主治最早见于唐《药性论》中,言“卢会,亦可单用,杀小儿疳蚘,主吹鼻,杀脑疳,除鼻痒”;五代《蜀本草》中记载;“主心烦,癫痫”;宋《开宝本草》中关于芦荟的功效记载与之不同,言“卢会……主热风烦闷,胸膈间热气,明目镇心,小儿癫痫惊风,疗五疳,杀三虫及痔病瘘疮,解巴豆毒”,提出芦荟尚能明目镇心,治疗癫痫。《嘉祐本草》中引《南海药谱》云“兼治小儿诸热”,对芦荟的功效进行补充。《本草图经》中记载“卢会治湿痒,搔之有黄汁者”,并且记载芦荟在治疗该病时需要研末调匀外用。明《本草蒙筌》中云“癣发颈间,同甘草研匀敷效”,再次说明芦荟对湿癣有治疗作用,同《本草图经》。《本草正》[42]中提出芦荟具有清肺胃火、凉血的功效,文中云“清肺胃郁火,凉血清肝明目”。由上述各个本草记载得知芦荟主要功效是清热杀虫、凉肝明目、镇心安神,对疳病有一定作用,外用尚能治疗湿癣、惊癎,另外能解巴豆毒。除此之外清代《本草撮要》[43]中提出芦荟“得朱砂治老人风秘”;《得配本草》[44]中另外记载芦荟“……散瘰疬,治惊癎,镇心明目,利水除肿”。由此可见芦荟功效甚多,自古应用广泛。

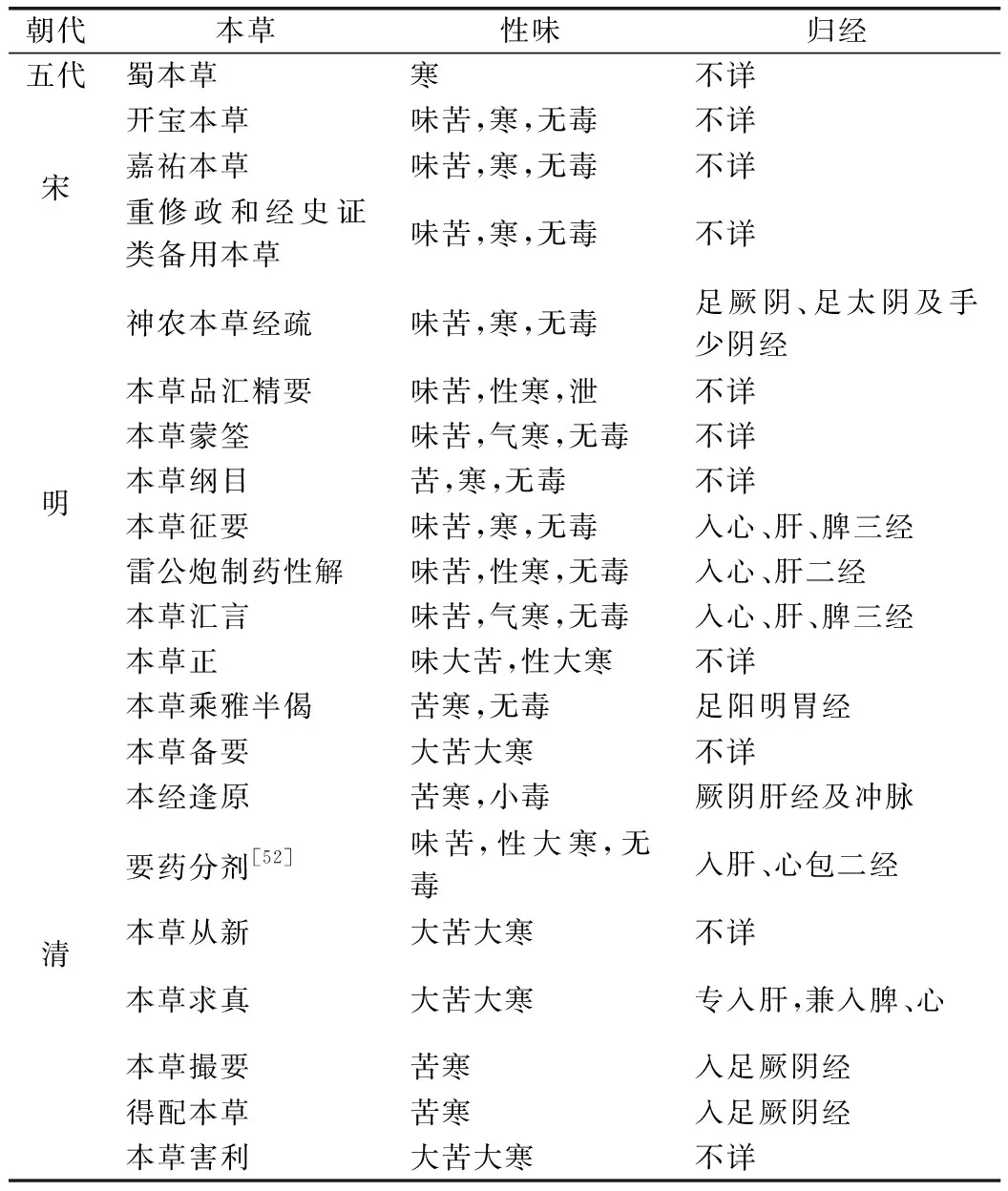

4 性味、归经考证

五代《蜀本草》中最早记载了芦荟的性味,言芦荟“寒”。宋《开宝本草》中记载对其性味记载较为详细,云“味苦,寒,无毒”。《嘉祐本草》《重修政和经史证类备用本草》及《神农本草经疏》等多部本草中对其性味的记载与《开宝本草》一致。明朝时期《本草正》中芦荟性味与以前本草不同,言其“味大苦,性大寒。气味俱厚,能升能降。”此后清朝本草中多记载芦荟大苦大寒、无毒,而于《本经逢原》云“芦荟,苦寒,小毒”,该本草提出芦荟有小毒,此种说法并没有错误,据《中药大辞典》中记载全株芦荟水液有毒。

芦荟归经的本草记载出现比较晚,于明朝《神农本草经疏》中首次提到芦荟归经,言“足厥阴、足太阴二经药,亦可兼入手少阴经”,《本草征要》言芦荟“入心、肝、脾经”,两者表述虽有不同,但是对于归经记载前后一致。《雷公炮制药性解》中言芦荟“入心肝二经”。清朝《本草易读》中记载其为“足厥阴药也”。《本经逢原》中记载“芦荟入厥阴肝经及冲脉”,该本草提出芦荟入冲脉,但是经考证发现历代本草关于芦荟归经的记载主要是指心、肝、脾经为主,正如《本草求真》中所言“芦荟专入肝,兼入脾、心”。

表1 芦荟的功效主治

表2 历代本草记载芦荟的性味归经

5 产地考证

宋《开宝本草》中记载芦荟“生波斯国”,断定芦荟当时并非我国自产;《本草图经》云“卢会,生波斯国,今惟广州有来者”,广州即指现代广东,由此得知当时主要由广东进口而来。《本草品汇精要》记载“今广州有之”,从而再次说明广州是芦荟主要的进口地。《本草纲目》中记载其产地为“爪哇、三佛齐诸国”,爪哇、三佛齐国主要是指东南亚国家。上述本草基本记载了芦荟产地,其他本草所载芦荟产地基本与之大致相同。据现代《中药志》[52]中记载我国有引入库拉索芦荟,主要种植于南部部分地区。《中华本草》中提及斑纹芦荟,是我国特有品种,主要种植于福建、台湾、广东、广西、四川、云南等地区。

6 结语

通过芦荟考证发现,芦荟首载于《药性论》,称其“卢会”,《开宝本草》并指出有“奴会”“讷会”“象胆”等称谓。除此之外发现芦荟在明朝以前归属为草部,明朝《本草纲目》特意提出将芦荟移入木部。

历代本草中关于芦荟基源植物描述甚少,但是通过芦荟植物手绘图与现代芦荟植物特征描述进行比对,可以得知我国最初所用芦荟源植物是好望角芦荟;发展至明朝时期意识到芦荟是二基源植物,指好望角芦荟、库拉索芦荟;1842年的《本草图谱》中芦荟植物绘图与好望角芦荟、库拉索芦荟、斑纹芦荟形态特征相同,与现代芦荟植物基源基本一致。目前我国主要种植斑纹芦荟。

芦荟的功效主治最早见于《药性论》,后世部分本草对芦荟的功效有所补充,但经过对本草的疏理发现芦荟的功效主治从古至今几乎大同小异,以清肝泻火、泻下通便、杀虫疗疳为主。

芦荟性味于宋朝时期便有记载,《开宝本草》言其苦寒、无毒,发展至清朝时芦荟性味多以大寒大苦、无毒记载;其归经记载出现较晚,首见于《神农本草经疏》,提及芦荟入足厥阴、足太阴及手少阴,即入心、肝、脾经,与现代芦荟性味归经无差。

唐初时期芦荟由伊朗传入我国,但传入的芦荟并非是植物而是药物成品,遂后世历代本草关于芦荟性状记载甚多,而关于其植物产地只言“生波斯国”,现在我国亦种植芦荟,其产地主要以福建、台湾、广东、广西、四川、云南为主。

本文通过对芦荟的本草考证,明确了芦荟的名称出处、基源、功效主治、性味归经、产地,不仅为芦荟澄清本源,而且为芦荟的进一步发展提供了理论支持。