中国科学基金制的演进与发展

2022-04-20何婷婷

何婷婷

摘 要:中国科学基金制逐渐向规范化法制化发展。科学基金制能推动学科建设发展,促进基础研究整体水平的提升,推动人才培养,促进国际合作与交流。为更好发挥科学基金制的作用,促进基础研究发展,提出了发展新思路,继续推进科学基金制法制化规范化建设,加强交叉学科的建设和发展及完善青年科技人才的资助体系等建议。

关键词:科学基金制;自然科学基金;基础研究

中图分类号:F124.3 文獻标志码:A 文章编号:1003-5168(2022)5-0149-05

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.05.034

Evolution and Development of Science Funding System in China

HE Tingting

(College of Public Administration,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China)

Abstract: Science Funding System in China is gradually developing towards standardization and legalization. Science Funding System can promote the development of discipline construction,the overall level of basic research, talent training, and international cooperation and exchanges. In order to give full play to the role of Science Funding System and promote the development of basic research, some suggestions are put forward, such as developing new ideas, promoting the construction of standardization and legalization, strengthening the development of cross-disciplines and improving the funding system for young scientists.

Keywords: science funding system; national natural science foundation;basic research

0 引言

提升我国科技竞争力,要重视原始创新,强化基础研究。基础研究作为科技发展的源泉,为自主创新提供了知识储备,直接关系着我国发展的长远利益。而科学基金制正是以资助基础研究和科技发展前沿、提高原始创新水平为目标。作为支持基础研究主渠道的中国科学基金制,历经30多年的实践发展,已逐渐趋向成熟。科学基金制通过推动知识生产和人才培育,显著推动了我国基础研究的繁荣发展,有力地支撑着我国经济发展和科技实力的提升。国家自然科学基金作为科学基金制的主要形式,代表着中国特色的科学基金形式,因而笔者探讨的科学基金为国家自然科学基金。目前,我国国家自然科学基金形成了由面上项目、重大项目、重点项目和若干专项基金组成的资助体系。

1 文献回顾

当前学术界已有部分学者对科学基金制度进行研究。在宏观研究层面,李叶宏指出国家自然科学基金制存在内容冲突、部分制度内容有待改进、经费监督不足等问题,并提出了明确依托单位法律地位、制度整合、加强评审监督、完善学术不端的法律责任等建议[1]。韩宇等将中国科学基金的实践经验进行了系统总结,并提供了明确的政策指导[2]。张恒力等提出科学基金制存在立法、资金分配与评价模式等问题,并对面临的挑战提出了解决对策[3]。

在效用研究方面,陈首珠提出科学基金制塑造了独特的科学基金文化体系、促成了文化积淀、加快了文化传播[4]。在保障实施研究方面,唐伟华等探讨了法律制度对科学基金制的保障作用,提出要从权责确立、价值平衡、程序规范和保障实效四个方面为科学基金管理提供全面的制度保障[5]。在其他相关联制度的研究方面,吴卫红等从申报管理、过程管理和结题与成果管理三个阶段对依托单位制度展开研究,初步树立了基金项目全生命周期管理意识[6]。

经过文献梳理可发现目前有国内学者在科学基金制的研究集中于科学基金制度的宏观研究、效用研究、保障实施研究以及其他相关联制度的研究等,研究都侧重于对科学基金制某一方面的微观层面,在宏观层面上的整体研究也侧重于介绍层面,较少有学者对科学基金制做系统性研究。因此笔者将从科学基金制自1986年成立来的发展演进过程做系统的梳理,先建立宏观大框架,再从微观层面对科学基金制等具体制度及作用进行探讨,最后提出完善对策,从而对科学基金制较为系统性的研究,以此为更加深入认识科学基金制奠定基础。

2 科学基金制的演进过程

改革开放40余年,我国科技体制改革取得显著成效,中国科学基金制作为科技体制改革的重要产物之一,发挥了重要的作用。回顾中国科学基金制这30多年来的实施历程,中国科学基金制不断发展与完善,逐渐走向成熟,成为推动我国基础研究繁荣发展的重要源泉。

2.1 基本资助情况统计

分析数据源于各官方网站,由于人工测算,可能存在小范围偏差。此外,由于2021年官方数据发布不全,因此为保证数据最大程度的真实可靠性,此处选取的数据统计年份为1986—2020年,在进行对重复数据去重处理后,开展分析研究。

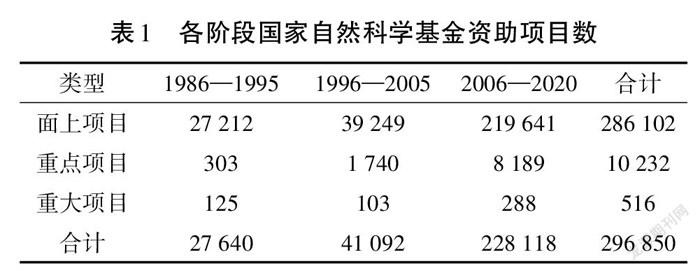

2.1.1 各阶段资助项目数统计。国家自然科学基金自设立以来共结题项目为412 756项,资助项目为636 622项。其中主要资助项目中面上项目为286 102项,重点项目为10 232项,重大项目为516项,如表1所示。资助项目数呈现出高速增长趋势,资助项目数额的快速增长,一方面表示国家对科技发展的高度支持,另一方面表现出科研人员的高质量发展。

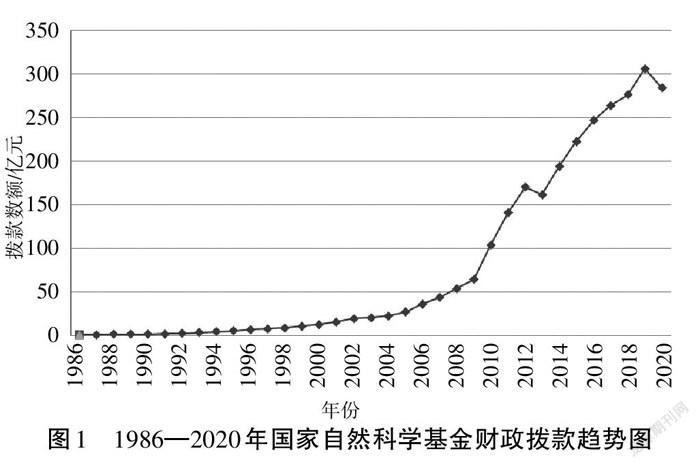

2.1.2 各阶段财政拨款统计。国家自然科学基金财政拨款大致呈逐年上升趋势,如图1所示。1986—1995年处于平缓期,各年度拨款数额差距相对较小,共拨款22.22亿元;1996—2005年处于缓慢增长期,该阶段财政拨款数额逐年增加,共拨款151.93亿元,但增长相对较为缓慢;2006—2020年处于快速发展期,该阶段各年度拨款数额较大,共拨款2 565.37亿元,呈快速增长。国家自然科学基金财政拨款逐年增长,表现对基础研究的高度重视与支持。

2.2 起步阶段(1986—1995年)

1981年5月,89名中科院院士联名上书,提议国家拨专款设立中国科学院科学基金,用于促进中国基础科学研究的发展,经国务院批准后设立中国科学院科学基金,4年的试点时间为科学基金制的建设积累了许多实践经验。1985年,国家决定对基础研究和部分应用研究工作逐年试行科学基金制。1986年,国务院下发《关于成立国家自然科学基金委员会的通知》,标志着有中国特色的科学基金制正式建立。

2.2.1 申请制度。在申请对象方面,国家自然科学基金接受全国受理申请,但主要支持中央所属研究机构和重点高等院校。对专业职称级别不同的科研人员规定不同的申请条件。在申请程序方面,申请者向所在单位提出申请,根据项目类型认真填写申请书,提交附件材料。所在单位择优遴选并签署推荐意见,提交申请书及所附材料一式六份至对口科学部门,并缴纳评审费。

2.2.2 评审制度。所有项目都遵循“依靠专家,发扬民主,择优支持,公正合理”的评审原则。首先须经过同行评议,包括通信评议与学科评审组评议两个阶段。然后,评审委员会对由各学科评审组推荐的候选人进行评审,评定时评审委员会委员需过半人数出席,评审结果方可有效,评审的各个环节都严格执行基金委员会制定的回避制度。

2.3 发展阶段(1996—2005年)

随着科学基金制的实践发展,科学基金制初步建立了“鼓励创新、平等竞争、科学民主”的机制,推动了基础研究与应用基础研究的发展。基金委不断改革创新,为完善科学基金制进行制度创新。

2.3.1 申请制度。通过项目申请办法等专门文件对项目的申请做出具体规定。在申请对象方面,对涉及范围较广的学科领域,研究领域与之相关的专家都可提出申请;申请者在专业职称方面的要求基本不变,以保证申请者具备相应的专业水平;高级专业职称的在职博士生,可在导师签署意见后申请;为保证获批项目按时完成,申请者尚未完成结题的情况下不具备申报资格。可见申请制度的改革为申请者提供更多机会,利于科技人才培养。

2.3.2 评审制度。该阶段评审制更加公正合理。科学基金评审制度坚决遵循“依靠专家、公正合理”的原则,有效地避免了行政干预和人情、关系等社会负面影响。评审采用同行评议的方法分两级进行评审。同行评议专家要遵循基本要求,专家和基金管理人员须各司其职。每年根据实际情况对同行评议专家数据库进行调整,选取了解学科前沿、活跃在科研前线的专家来更新数据库。学科评审组成员实行任期制,每届更新约50%。取消了不记名投票的要求,各科部可根据实际情况采取投票方式。

2.3.3 复审制度。该阶段虽然还未建立复审制,但开始关注科学基金的监督工作。为维护科学基金制的公正,1998年成立了基金监督委员会。主要任务包括:参与项目管理制度的制定和修改;听取科技界的建议,发展和完善科学基金制;抽查资助、评审工作情况,提出改进意见;接受科技界的投诉和举报,并进行核查和仲裁,提出相应处理意见。监督委员会的成立维护了科技人员的权益,营造了良好的科技创新环境,推动了科学基金事业的发展。

2.4 完善阶段(2006至今)

《国家自然科学基金条例》(以下简称《条例》)的颁布施行,规范了基金使用和管理、提高了基金使用效益、培养了科技人才、促进了基础研究。此外,一系列规范性文件的颁布实施,表明科學基金制正在走向法制化、规范化。

2.4.1 申请制度。在申请对象方面,各类科技人员申请项目时,要遵守《条例》要求;为促进更多青年科技人才获得资助、推动青年创新人才成长,2012年增设了优秀青年科学基金项目。在申报方式方面,2015年全部实现在线填报申报书,方便科研工作者的申请,无纸化项目申请范围得到拓宽。此外,各类型项目具有限项申请规定,保证了资助的公正合理性。

2.4.2 评审制度。自然科学基金委强调以质量、创新能力、绩效、贡献为导向,完善评审机制。《评审专家工作管理办法》等规范性文件的颁布实施,既加强了评审工作的规范化管理,又提升了评审工作的公信力。推进“负责任、讲信誉、计贡献”的评审机制试点工作,营造自觉践行负责任评审的良好氛围。此外,应对疫情推行了网上会议评审,提出了“网络会议平台+信息系统支持”的方式,确保评审工作有序、规范进行[7]。

2.4.3 复审制度。《国家自然科学基金项目复审管理办法》颁布施行,这标志科学基金复审制度的建立。基金委履行接受复审申请、审查复审决定、做出复审决定等职责。申请人对基金委做出决定不服的,15日内通过电子方式和纸质方式一并提出复审申请。基金委60日内完成审查,并公布复审结果。复审制度尽可能避免了申请者错过资助机会,既充分保护了申请者的权益,又保证了评审工作的公正性。

3 科学基金制的作用分析

自科学基金制实施以来,始终坚持对基础研究和部分应用基础研究的资助,为我国科研领域培养人才、产出科研成果做出了重要贡献,并对促进原始创新、提升自主创新能力起到了积极作用。

3.1 推动学科建设发展

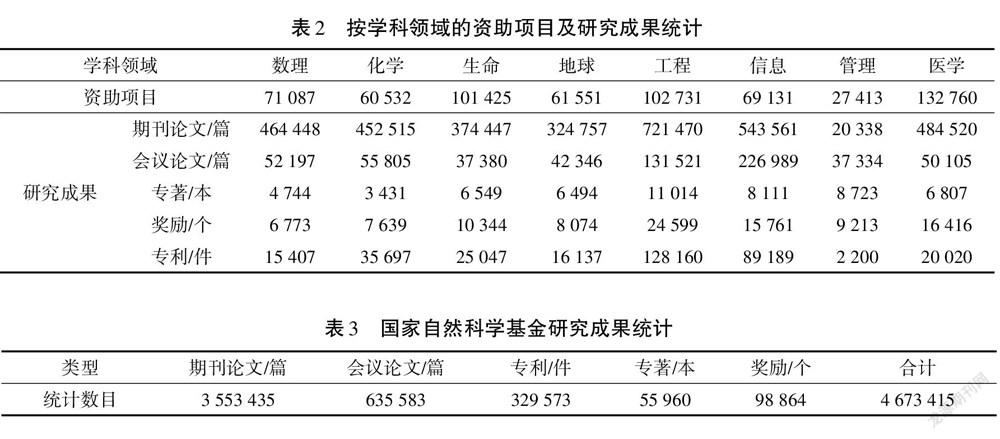

科学基金制对学科建设的发展发挥了显著作用。一方面,科学基金为开展科学研究提供资金支持;另一方面,获得基金资助的项目数量和质量也是衡量科研水平和学科建设能力的重要指标。国家自然科学基金覆盖8个学科领域,各领域获批了大量基金项目,同时产出大量研究成果,如表2。基金项目为学科建设提供资金支持,各领域产生的研究成果代表着学科建设的快速发展。

科学基金以科研项目为基础,培育新的学科生长点,推动学科创新发展。同时,各科研机构以获得资助的相关科学基金为基础,在学术带头人作用下,推动学科的快速发展。

3.2 促进基础研究整体水平的提升

目前主要是从基础研究队伍与基地建设、基础研究投入、基础研究产出三个角度评价基础研究水平[8]。国家自然科学基金属于基础研究投入,各类研究成果可代表基础研究产出。国家自然科学基金财政拨款快速增长,从1986年的0.8亿元到2020年的283.9亿元,有力推动了基础研究的发展。

国家自然科学基金资助下产出了大量研究成果,见表3,包括期刊论文、会议论文、专利、专著和奖励等。2020年产出的各类研究成果总数约15万项,相较于10年前约1.4万项的研究成果总数,增长速度接近10倍。研究成果的快速增长代表着基础研究水平得到飞速提升。

3.3 推动人才培养

培育了大批优秀的青年科技人才。以青年科学基金项目为例,青年科学基金项目设立以来资助项目约为22万项,表明科学基金的资助为青年科技人员创造了许多科研机会,大批青年科技人员在基金项目资助下成长;产出期刊论文约99万篇、专著约1.4万本、专利约11万件、奖励约2.9万个,代表着基金项目调动了科研积极性,培育了一大批青年科技人才,培育了高水平人才队伍。基金资助项目负责人多以教授、博士学位为主。以面上项目为例,2019年负责人有18 995人,而教授有10 417人,超过半数,博士学位的有18 512人,占比高达97%。科学基金不仅引导着科技创新往高水平发展,也激励高水平科技人才水平持续提升。

3.4 促进国际合作与交流

国家自然科学基金积极开拓科技国际合作网络,设立了合作研究项目、合作与交流项目、外国学者研究基金项目这3类项目,支持科技国际合作的发展。合作模式不断优化,积极探索科技国际合作网络,通过不断优化资助体系和拓宽合作渠道,形成了以合作研究、合作交流和人才项目为核心的资助体系[9]。合作项目成效显著,中国科技人才的国际竞争力和影响力得到提升。取得了一批高水平研究成果,基于web of science统计发现,国际合作项目资助下的研究产出论文数量稳步增加[10]。合作广度和深度不断拓展,截至2020年12月,基金委已与51个国家的科研资助机构建立了合作关系,合作网络覆盖世界五大洲。

4 完善科学基金制的建议

4.1 探索科学基金制发展的新思路

当前我国科技发展主要受制于关键核心技术问题,基础研究取得突破性进展是解决该问题的关键。科学基金应围绕紧迫性的科学问题,聚焦国家重大需求,突破科学瓶颈。此外,科技基金资助的学科领域覆盖面广,要防止盲目跟风,聚焦世界科学前沿。要让我国科学占据世界舞台,就要勇于开拓创新,关注颠覆性的科学技术。

4.2 持续推进科学基金制法制化规范化建设

我国“科学技术基金法”在基金委运行10年后才刚起步。2007年国务院颁布的《国家自然科学基金条例》是我国科学基金史上第一部专门管理和规范科学基金制的法规,随后,陆续颁布了管理办法、实施细则等政策文件来加强科学基金制的规范化建设。但我国科学基金制的法制化建设起步晚,发展经验不足,因此要继续推进科学基金制法制化规范化建设,为完善科学基金制、提高资金使用效益提供法律保障。

4.3 加强交叉学科的建设和发展

新一轮科技革命的加速演进,学科交叉融合发展成了现今科技发展的重要特征[11]。在20多年的诺贝尔自然科学家奖获得者中,近半人数的学者属于交叉学科领域。交叉人才的培养成为发展新兴产业、实现科技创新的迫切需要。但由于交叉学科领域项目难以得到批准、成果难以得到认可、人才周期长,对交叉学科的重视程度有待加强。2020年基金委成立了交叉科学部,引导科技人才重视交叉学科领域。在此政策环境下,应抓住交叉学科部设立的机会加强交叉学科的发展,提升科学基金资助成效,推动基础研究又好又快发展。

4.4 完善青年科技人才的资助体系

重视和完善青年科技人才的培养机制,将有利于国家科研事业的可持续发展。要适当调整科学基金项目申请的年龄限制条件,部分青年科技人员存在工作一段时间再转向学术界或生育等特殊原因,这造成他们与同龄学者并未保持一致的步调。因此,避免简单的“一刀切”,“青年”身份的界定条件须完善,适当调整年龄限制条件,对有特殊原因的申请者可申请延长青年身份。要重视本土青年科技人才的培养。现有青年科技人才多聚焦于“海龟人才”,对本土青年科技人才支持不足。要从早期阶段开始重视科技人才培养,从不同发展阶段确定培养目标,构建教育、培养和资助人才支持体系。

5 结语

科学基金制勇于创新实践,逐步走向法制化、规范化。资助规模逐步扩大,经历了平缓期、缓慢增长期到快速发展期;科学基金制经历了起步阶段、发展阶段和完善阶段。申请制更加规范、公正、便捷,表现为申请对象范围的扩大、有关申请规定的政策文件发布、无纸化申请的普及、各类项目的限项规定;评审制更加合理、规范、公正,表现为专家数据库的及时更新、有关评审规则的文件发布、评审机制的改革、网络会议评审的推行;复审制的确立既充分保护了申请人的权益,也保证了评审的公正性。

科学基金制推动了学科建设发展、促进了基础研究整体水平的提升、推动了人才培养,促进了国际合作与交流。为更好发挥科学基金制的作用,促进基础研究发展,提出了面向国家发展需求和聚焦科学前沿的发展新思路、继续推进科学基金制法制化规范化建设、加强交叉学科的建设和发展及完善青年科技人才的资助体系等建议。

目前,我国科技发展仍存在许多不足之处,许多产业技术的瓶颈主要在于基础研究发展不足,基础研究和原始创新始终要摆在关键地位。作为支持基础研究的“主渠道”,国家自然科学基金为基础研究提供了广泛和稳定的资助,取得了显著成效。要继续发挥科学基金制的作用,提高我国科技竞争力。

参考文献:

[1]李叶宏.国家自然科学基金制度评析:不足及其完善[J].中国科学基金,2019,33(6):601-605.

[2]韩宇,吴善超.关于中国特色科学基金制政策理论演进的思考[J].中国科学基金,2013,27(1):32-35.

[3] 张恒力,李东松.试论科学基金文化的制度特征[J].科技管理研究,2010,30(13):299-303.

[4]陈首珠.国家自然科学基金的制度创新及其文化意义[J].科技管理研究,2017,37(20):262-266.

[5] 唐伟华,王国骞,郑永和.略论法律制度对科学基金发展的保障作用[J].中国基础科学,2014,16(5):59-62.

[6]吴卫红,刘佳明,冯兴奎,等.2018年依托单位获国家自然科学基金项目资助情况及管理成效分析[J].中国科学基金,2019,33(3):275-280.

[7]趙英弘,郑知敏,郝红全,等.2020年度国家自然科学基金项目申请、评审与资助工作综述[J].中国科学基金,2021,35(1):12-15.

[8]彭皓,王靖娴,贾苹,等.河南省基础科学研究现状与竞争力研究:基于国家自然科学基金资助信息[J].河南科学,2020,38(8):1338-1345.

[9]穆荣平,马双,陈凯华,等.深化国家自然科学基金国际合作的战略思考[J].中国科学院院刊,2021,36(12):1441-1447.

[10]陈秀娟,张志强.NSFC国际合作研究项目合作特征分析[J].图书与情报,2020(6):46-58,64.

[11]于璇,陈钟,董超,等.国家杰出青年科学基金实施情况回顾与思考[J].中国科学基金,2021,35(4):558-566.